于道各努力 千里自同风

计划给这部作品写一篇学术性论文,是从2024年初,陈牧声教授赠与我由上海音乐出版社出版的《第一大提琴协奏曲“纪念”》(以下简称《纪念》)的总谱时萌发的。灰蓝色的封面上,烫银的“纪念”二字显得尤为立体和突出。尽管当时还未明确作曲家欲意表达的具体内容,却已让我先明确这定然是一部饱含着其深厚情感与思绪的作品。果然,这简单的“纪念”一词,着实承载着远大于我“预期”的那些内容。作品的创作动机首先根植于一个具体的历史节点——为纪念辛亥革命100周年的委约创作,这一背景赋予了作品鲜明的时代特征和厚重的历史感。该作品2011年受瑞士文化基金会Pro-Helvetia、上海文化基金会委约,第一版的标题为:大提琴与管弦乐队作品《纪念》,由指挥家张国勇携手上海交响乐团首演于“辛亥交响——纪念辛亥革命100周年”专场音乐会。直至2022年所出版的乐谱,则是作曲家于2013年对其进行较大修改后的版本,而扉页的致辞也是在这次修订中增添的:“谨以此曲纪念为中国人民解放事业奉献青春和生命的先驱者们!”由此可见,这应是“纪念”所承载的第一层意思——对历史的纪念。修改后的首演,则是由汤沐海指挥,国际著名瑞士大提琴独奏家托马斯·德梅加与上海爱乐乐团上演。其第二层用意则转向了更为主观与个性化的情感表达领域。陈牧声在该作品中融入了自己四十多年的人生体验与深刻感悟,使得《纪念》超越了单纯的历史叙事,成为一部充满人性温度的艺术佳作。如作曲家本人所述,这部作品是对个人历程的一次深情回望,其中蕴含了“追思”的哀愁、“美好回忆”的温馨、“挣扎解脱”的释然,以及对“未来憧憬”的乐观[1]。这些情感的交织,为听众提供了强烈的情感共鸣空间,增强了作品的感染力和共情力,使其不仅是一部历史作品,更是一篇心灵的自白。此外,作品还承载了对作曲家导师的深切悼念之情[2],此情构成了其第三层用意。这一层面的缅怀,不仅是对个人师承关系的致敬,也体现了艺术传承的庄重与深情。这三层内涵(以辛亥革命百年为主题,融合个人人生感悟与对导师的深切缅怀)构筑了一部历史、情感与师承的交响篇章。如同行者虽各赴前程,却心怀共同的信念与追求,通过音乐的力量,跨越时空界限,共鸣并汇聚成一股强大的精神风流,彰显了“纪念”的真谛,可谓“于道各努力,千里自同风”。

一、体裁之韵:传承与破新

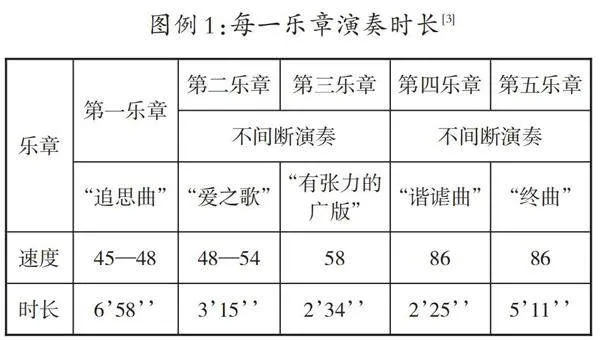

协奏曲作为一种历史悠久且具有鲜明范式特征的重要音乐体裁,自诞生以来,便以其独特的叙事策略和丰富的表现力在音乐史上占据了举足轻重的地位。其最早的形态可以追溯到巴洛克时期,那时的协奏曲多为器乐作品,并以音乐材料间的对比和竞奏为特点。随着时间的推移,协奏曲的形式也逐渐多样化,从最初的简单竞奏发展到包含多个乐章、结构更为复杂的形态。陈牧声在他的《纪念》中的确有着明确的基于形式上的“破新”意图。首先,传统协奏曲往往乐于强调独奏乐器与乐队之间的对比和竞奏关系,通过“一”对“多”的交织和对抗来彰显音乐的戏剧性张力、层次,并进而凸显独奏家的演奏技艺。然而,在《纪念》中,陈牧声却有意削弱了这种竞奏性特征,转而追求独奏乐器与乐队之间更加紧密和融合的关系,以及交织渗透的对话关系。整部作品充分发挥了大提琴擅长抒发深厚情绪,表达深沉情感的音色特质,也是其优势,以线性素材作为其主要的叙事形态,这与作品的立意和主旨不无关系。独奏与管弦乐队之间不再是简单的复合或对抗关系,而是成为了一个相互依存、共同呼吸的有机整体。其次,传统协奏曲以三个乐章为经典结构布局,并强调乐章与乐章之间的对比性。而在《纪念》中,全曲分成了“都不太长”的五个乐章:

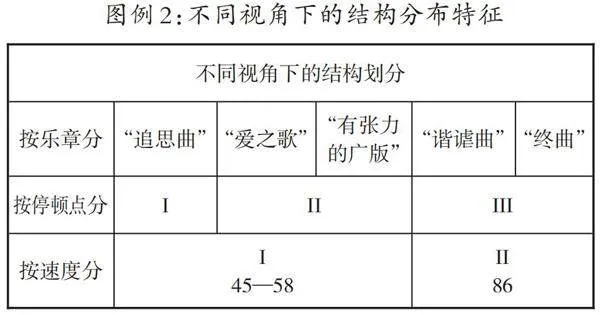

从上表可以看出关于结构布局的几个层次特点。作曲家尽管在乐章数量上突破了协奏曲常规三乐章的布局,赋予了其“组曲”的新特征,但却在演奏的分句方式上维持着“三部分”的听觉感受。要究其用意便需要关联文章在初始处所谈及的创作目的了。无论是宏观的结构布局,还是具体的创作技法,其目的都是为了直接且准确地表达音乐,呈现作曲家的思感。主旨“纪念”本身即为一个情感综合体,所以每一乐章可视为作曲家所期寄予情绪的一个面。五个乐章分别代表五种鲜明的情绪,而每一种“情绪”之间有对比、有递进、有转折和升华,这些内容都是特别贴近作曲家的创作目的的,对此通过各乐章特定的标题便可获知。这些标题不仅是对音乐内容的直接描述,更是情感与意境的深刻表达。从“追思曲”到“终曲”,乐章之间形成了一个由回忆、爱、张力、戏谑到最终总结的情感发展脉络,如同一部有情节编排的音乐戏剧,引领听众经历一场心灵的旅程。

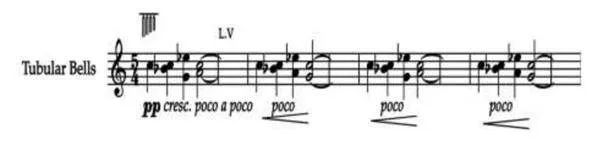

其次,从演奏速度的布局上,可以看出这条情绪从积攒到释放的一次进程,其构建了一个既连贯又富有层次感的音乐叙事体系。“追思曲”作为开篇,以全曲最慢的速度展开,营造出一种沉静而深邃的氛围,是作曲家对历史、对人生过往深情回望与缅怀的一个定调。作曲家选择由管钟独奏“追思动机”[4]来点亮全曲,这一古老的传统乐器音色浑厚、沉稳,其丰富的谐音与非谐音使其音色具有相当的辨识度。此刻,缓慢的速度允许音色充分展开,也为整部作品的基调奠定了基础。第二乐章“爱之歌”尽管仍然维持着慢速的基调,但在调性的色泽上与第一乐章已形成鲜明的对比。这从两个乐章其主题所使用的临时记号状态上便可看出:

谱例1:第一乐章主题与第二乐章主题

1-1管钟声部“追思主题”:

1-2第一乐章“追思曲”大提琴主题:

1-3第二乐章“爱之歌”大提琴主题:

第一乐章主题以降号为主要调色手段,反之第二乐章则以升号为主。可以看出,作曲家根据主题与情绪的不同,在旋律的调性色泽上进行了明暗的区别:降号居多的旋律,色泽较暗沉。同理,第二乐章旋律随着升号的增多使其更加明亮、开阔,色泽也随之变得明朗起来,仿佛是对第一乐章情绪的回应与反转。这一调性色彩的变化不仅体现在音乐语言上,更深刻地影响了作品的情感走向。第三乐章“有张力的广版”其速度有进一步微小的提升,它与第二乐章构成不间断的演奏,伴随着大提琴在音区上的频繁切换,半音与大跳的混搭,将情绪的张力值拉满。在功能上,它既是第二乐章的一种延续,也是对前面两个乐章情绪蓄能的第一次爆发。值得注意的是,尽管速度有所变化,但整个作品仍坚守“广版”的基调,这种设计巧妙地避免了速度对比带来的外在冲击力,而是更多地依赖于音乐内部能量的积聚与释放,从而实现了作品情感与叙事的深度挖掘与呈现。因此,从速度的布局来看,我们亦可将前面三个乐章在宏观上看成“蓄能”的第一阶段,后两个乐章作为“释放”的第二阶段,由此又构成一个二部结构。

二、互文相长:标记探微与联动

在对一部音乐作品进行观测时,联动“互文性”[5]视角,已成为笔者一个不可或缺的方式,这对类似音乐这种抽象对象的内容与内涵的解读与认知有着行之有效的作用。互文性,作为后现代文学批评理论的核心概念之一,强调任何文本都是在与其他文本[6]的相互关联中产生的,它揭示了文本之间的对话、引用、模仿、转换等复杂关系。在音乐领域,尤其是在对乐谱的解读中,互文性同样扮演着至关重要的角色。因为互文性方法要求我们不仅只关注乐谱中常规的符号,如音符、节奏、力度等信息,还要关注并解读隐藏在乐谱背后的“潜台词”,它通常包括文化语境、历史背景、创作目的、作曲家创作风格,甚至是其个人经历等外延信息。对于这些信息的整合不仅在音乐呈现的前期阶段至关重要,在音乐分析的后期阶段也同样关键。所谓“听懂”,实际上就是主观认知与音乐内容和情感预期的一次完美邂逅。

1. 乐章标题的互文性解读

观察作品五个乐章的标题,其并不具有统一化的格式,但都通过简单明了的信息对乐章内容和情绪基调进行了指引和概括:或揭示该乐章音乐的主旨内容,如“追思曲”“爱之歌”,或指明该乐章所承载的基本情绪,如“有张力的广版”“谐谑曲”,亦或对乐章功能的提示,如“终曲”。这些标题也是明确音乐内容与其它信息,如历史、文化、个人经历等关联的重要信号。因此,在演奏解读和分析解读的过程中需要对其内涵进行明确,从而共同构建了一个多层次且多维度的音乐叙事空间。值得一提的是,“标题信息”不仅只有标题的文本信息,还辅以了相应且精确的速度术语,如Largo; Largo con slancio等对“广板”的详细指示;同时,还标记了明确的速度范围,细化了每一乐章的演奏速率,以确保演奏者能够精准把握其情绪的变化和递进。此外,“标题信息”还涵盖了详尽的情绪信息,如第一乐章情绪为“博大地、悲悯地”;第二乐章是“极具表现力的梦幻曲”;第三乐章是“强有力的、猛烈的”;第四乐章是“非常活泼的”,等等。这些提示都为演奏者和指挥提供了准确的演奏导向。

2. 演奏情绪与动态的互文性解读

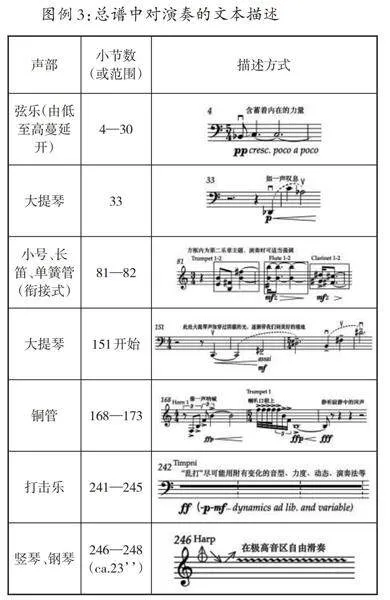

一部音乐作品得以完满呈现的第一大前提即建立在演奏家对音乐内容的充分理解之上。作曲家谙熟此理,因此在记谱中,不仅是对独奏声部,对乐队各声部,他也在演奏情绪和演奏动态进行了极为详尽的描绘与提示,这种记谱即便在当代作品中也是不多见的。而这对一个对音乐修辞有着细腻且高质量要求的作曲家来说,多给予演奏家和指挥以明确的音响与叙事脉络的指引,是必不可少的。通过细腻的力度标记、句法标记、弓法、演奏法标记,对主导动机等主题线索的强调等,引导演奏者读懂每一乐章的每一句表达,使得作品的排演即便在作曲家无法在场的情况下,也能做到准确、细致。

这种对演奏情绪的细致刻画,不仅给演奏者带来一种直观并极具诗性的启发,更是对互文性手法的一种巧妙运用。演奏者在解读乐谱的同时,亦结合了他们对音乐作品的理解,以及个人情感体验的融合,从而碰撞出具有独特个性的艺术火花。该作品自2011年完成至今,至少由中、外七位大提琴演奏家和五个交响乐团诠释过,仅笔者就聆听过三次不同的现场演出,每次都能感受到不同的张力,我想,这应该就是来自演奏家对“纪念”主旨的不同感悟吧。

3. 音响形态的互文性解读

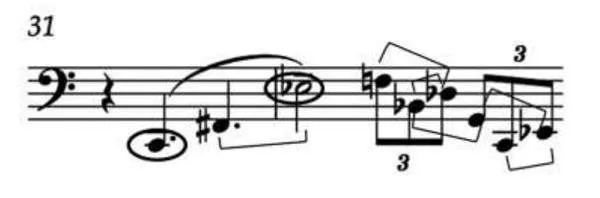

从音响形态的互文性角度来看,陈牧声在这部作品中巧妙地将一些中国传统音乐元素与西方调式音列以及西方的现代音响技术进行结合,创造出了一种既熟悉又新颖的音乐音响体验。例如,在第一乐章中,开篇由管钟奏出的“追思主题”以C-bE二音作为旋律动机并形成基本的音程细胞,构建了一个具有c小调这一具有典型西方调性特征的悲剧性色调(可详见谱例1-1)。但是细究该旋律的纵向排列不难发现,其又融入了带有变徵音(A音)的bE雅乐音阶元素。从该纵横关系中可以看出其中包含了三组三度叠置音程,分别是C-bE、bB-G、A-C,这是西方音乐的典型特征,而bB-C、G-C构成的二度与四度音程则是中国传统音乐的典型音程结构。在整个“追思主题”的引子段落中,乐队从低音提琴对C-bE音程的铺垫逐步蔓延开来,在24小节处构成共鸣的波峰,见下例。

谱例2:第24小节处和声布局

这个音响具有明显的五声民族化风格特征,其形态既可看做是含有清羽音的C宫调式,由下至上又可看作是混合了bB宫和C宫音列的混合调式。在这个和声基础上,漂浮着一条含有小二度与三全音元素的旋律。

谱例3" " 第23小节长笛与小提琴声部的主旋律

这种中西融合的音响形态在第一乐章中便进行了细致的交代和呈现,为其整体音响风格给予了充分奠定。如50小节处,和声为Cm;51、52小节则转换为一个具有五声纵合化特征的和弦结构:bE-F-C和G-bB-C-D;53小节又“切换”回bE9结构,54小节为bE……如此交织与缠绕。它是陈牧声个人化音乐语言特征的一种表现,而选择这样的表达方式从互文性角度来看,与其在西方留学,从而有深入、系统地接触并研究西方音乐体系的契机,具备从古典到现代,从和声、对位到配器的坚实的当代音乐创作理念与技术。此外,这也与他作为一位成熟作曲家所具有的审美追求是分不开的。他深知,真正的民族风格并非仅仅停留在表面的音高旋律或节奏上,而是深植于音乐的精神内涵和文化底蕴之中。因此,他选择了通过中西音乐元素的融合,来探索一种更加深邃、多元且富有表现力的音乐语言。“一听就知道是中国的风味。”这是担任该曲首演的瑞士大提琴演奏家托马斯·德蒙佳(Thomas Demenga)对作品的感受。“处处留下中国的印记”[7]恐怕是从演奏家到听众都会在他音乐中获得的感受吧。

乐章的标题是作曲家格言式的独白,是其与历史,与环境,与他人以及与自己的对话,是连通作曲家内心每一帧画面的的桥梁,它展现了其作为文本间性纽带的独特魅力。进一步聚焦于乐谱,倒推至音乐呈现之前。作曲家通过细腻的文本指引让所有演奏者得以充分理解其“所言之意”,再通过技巧与之情感相融合,最终实现将乐谱中的静态符号转化为生动音响。诚然,演奏者的个人情绪投射越是充分,与听众产生情感共鸣的程度就越深,因为这本身即一部走心走情的音乐作品。最后再落脚于听觉层面,音响成果揭示了音乐语言背后的结构逻辑与风格符号,听众可遁循声音流动的痕迹捕捉传统与创新的交织。

三、自然之韵:核心细胞中的自然哲学

在陈牧声的审美认知中,自然之美是其内涵中的一个重要方面。他不止一次提到一个有趣的现象,即大三和弦为何是个具有“固有和谐”的存在?这种和谐,既非历史的偶然产物,也非使用频率的堆砌,更非特定人群或文化的专属。大三和弦的和谐,是根植于自然法则之中,与泛音列紧密相关的,是音乐语言中最纯粹、最本质的表达。它遵循了自然界中的物理定律,因而符合人类听觉感知的规律,无论该听众是否具有专业音乐基础的铺垫,皆可感受到此音响的“和协”[8]之美。在《纪念》中,作曲家自然不会吝于对这一追求的呈现,并通过一系列巧妙的方式来对泛音列进行呼应。纵观全曲,每一乐章其主题的音高组织都通过这样或那样的方式与声音中的自然法则相结合,展现了一种深邃而和谐的自然哲学。由此可见,《纪念》不仅是一种追思,更是对自然界规律的一次表达与致敬。

1. 三度结构音程细胞——小三度替代大三度

首先树立起主题标签的,仍然来自于“追思动机”中所蕴含着的“大量”的三度音程细胞(详见谱例1-1)。其中最突出的自然还是外声部所勾勒的C-bE(小三度)轮廓,这个轮廓随即就似细胞一样蔓延至全曲。这与大多数当代音乐注重追求音响张力,戏剧冲突和复杂隐晦的乐思的原始目的有所不同,这部作品最先投射出的音响标签,即宁静与柔和。这个独具特色的小三度音程虽然也具有和协稳定的音响特质,但在它和谐的属性中,又蕴含着一种淡淡的悲剧色彩与深沉感,这与泛音列所形成的大三和弦那种明朗与欢快气息截然不同。这种独特的音程选择,与本乐章的主题——“追思曲”是紧密呼应的。

谱例4:第一乐章大提琴主题内的三度细胞

谱例5:第三乐章大提琴主题内的三度细胞

实际上,该主题内容在第一乐章41小节的大提琴声部已有“暗示”。

2. 四度结构音程细胞——纯四度与三全音

四度结构的出现不是一个偶然的现象。首先,从作曲家的音响美学层面来看,他注重对音响自然内涵的追求,就像在第一、三乐章中,小三度的出现是用来“替代”泛音列中的大三度一样,纯四度在此实质上也是对泛音列的一种投射与延伸:即作为纯五度的变化形态存在。其次,相较于三度音程的稳定与和谐而言,纯四度在音乐中往往呈现出一定的不稳定特征。这种不稳定性,恰如音乐情绪与张力的一种递进,为作品注入了更多的动态变化与情感深度。因此,以四度作为基本音程细胞的章节较为集中地出现在第四乐章和第五乐章中。最后,增四(减五)的三全音作为主题构成中的一个重要部分,其存在不仅是对纯四度不稳定性的一种强化,更是音乐发展逻辑中的必然方向。因为在“追思主题”中,A-bE这一组三全音音程已经看似“突兀”地出现在了这格言化的动机中。因此,它既是情绪张力值进一步提升的铺垫,也是音乐情感高潮的预示。

谱例6:第四乐章大提琴主题内的纯四度细胞

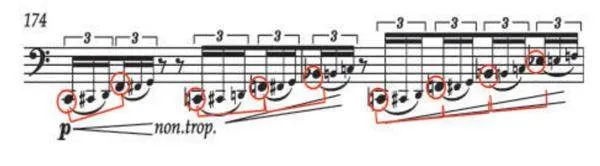

此处可见,大提琴独奏的骨干音以纯四度音程,四音为一组的规模步步推进,到180小节处,骨干音移位到E-A-D-G;到185小节处,乐队中的定音鼓、大提琴声部以下行方式演奏bA-bE-bB-F,同时独奏大提琴与中提琴演奏C-F-bB-bE,这可看做是两条平行音列的对峙,也可看做是bE音的同主音音列的混合。201小节起,该主干音转移为#C-#F-B-E,#D-#G-#F-#C与bG-bD-bA-bE的混合,等等。在该乐章的推进中,音高的组织方式与织体形态一直维持着基本相同的造型,其音响的动力和明暗色调的变化则是通过配器的浓淡,和变音记号的升降交替来实现的。此外,为了实现音响张力的平衡,纯四度骨干音的内部又以半音关系所构成的三连音织体,形成一种类似滑奏的效果,作曲家有意在记谱上用了尺寸不同的符头对骨干音与非骨干音进行了区分。通过音列的游移、并置,以及半音化的“填充”内容,音乐不仅符合第四乐章“谐谑曲”诙谐、戏谑、多变的情绪,也是对前三个乐章基于“广版”速率一次明确转折,音响的构建充满张力。

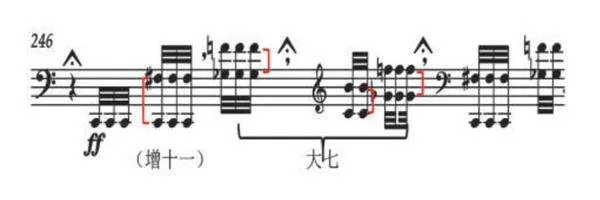

第五乐章“终曲”是全曲情绪的高潮,也是音响张力的顶峰。主奏乐器的织体从前面以单旋律为主的形态一举转为距离较远的音程形态,这说明音乐的内容转向了音响构建的层面。而音程的协和程度也由之前的较好的三度、四度音程转为协和度较低的三全音、大七度音程。

谱例7:第五乐章“终曲”的独奏声部主题

而此处悬浮在弦乐声部高音区的,是一团由小二度叠置所构成的音簇。乐队的其余声部则仍然保持以三全音为主的音程关系。

谱例8:244至246小节的乐队缩谱

在该乐章中,还有一处引人注目的环节,即一段仅由16小节构成的大提琴华彩段落。不同于传统华彩段落倾向于展示独奏乐器的精湛技巧与华丽音色,这里的安排显得尤为别出心裁。大提琴以一个沉稳的速度,巧妙地提炼并重现了前面四个乐章中的关键主题与情感线索,既是一次回溯,也是一种总结。

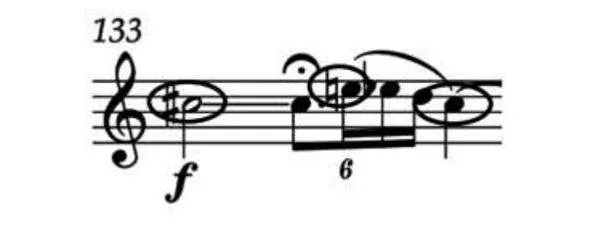

3. 核心音程之本源——泛音列原型

在谈论了第一、三乐章,第四、五乐章的基本旋律细胞为三度、四度之后,我们再来看看第二乐章的主题构成特点。在一次由著名指挥家林大叶与杰出大提琴演奏家谢添携手呈现的演出中,两位艺术家在接受访问时,都不约而同地提及第二乐章《爱之歌》是他们心中最为触动心弦、最易引发情感共鸣的乐章。爱,作为人类共同的情感语言,跨越时间和空间,以其普遍性和永恒性触动着每一个心灵。在笔者看来,这或许也是陈牧声将最贴近自然之本源的泛音列作为该段主题旋律细胞的原因之一吧。这一乐章,也是全曲色泽最为明朗和明亮的一个部分,旋律中的“大方”呈现了大三度音程,分解式的大三和弦,以及宫调式中最核心的三个音。这些音乐元素共同构建了一个充满美好与温度的氛围,让人仿佛置身于一团并不猛烈的炉火旁,感受着那份温暖与宁静(谱例详见1-3)。观察该谱例,会发现里面暗含了一条泛音列:A-A-E-A-#C,并与E宫调式音列相混合,在某种程度上仍然持续着中西文化融合的风格。进一步关联到前面提到的小三度和四度音程的应用,我们可以发现,泛音列在这里不仅是一个独立的音乐元素,更是之前或之后那些音程细胞的本源和基石。它们通过不同的组合和变化,衍生出了更为丰富的色调,为整个乐章增添了层次感和深度。

四、 融文化之意蕴:中国当代音乐作品经典化之路

“一部理想的原创作品应该是可听性、艺术性、技术性的完美结合——陈牧声先生的大提琴协奏曲就是这样一部既有思想内涵,又兼顾可听性,同时不乏丰富精细现代元素的作品。好的作品,不仅是‘写出来’的,还要是‘演出来’的,更得是广大观众们‘听出来’的。这样水平的原创音乐,应该有更多的机会展现给听众,让我们大家在不断排演、聆听、熟知的过程中,更进一步了解陈牧声先生这部‘回归内心’的沉淀之作。”

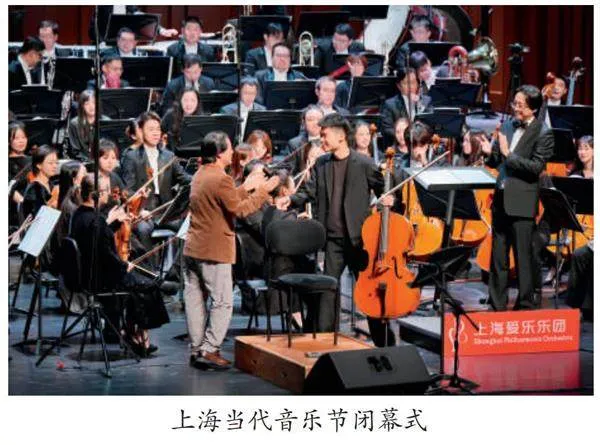

这段文字是著名指挥家,上海音乐学院作曲指挥系教授张国勇在“2024中国东盟音乐周”闭幕式上演出《纪念》后真诚而极具洞见性的评价。他以深邃的洞察力,从指挥家的专业视角,为我们抛出了当代音乐作品如何通过持续的演出实践,逐步推广,进而赢得更广大受众的认可与喜爱,最终晋升为经典之作的重要议题。而该作品就是一部饱享指挥家、演奏家和听众盛誉的佳作。大提琴演奏家谢添表示:“陈牧声创作的这首《纪念》,我个人认为是在为数不多的带有中国元素的大提琴作品里堪称经典的作品。”

《纪念》不仅是陈牧声对历史、对人文情怀的一次深情致敬,更是探索中西音乐文化融合与创新的典范之作。正如陈鸿铎教授在写给总谱的导读中所言:“历史上,当一位成熟的作曲家开始寻求为某一类尚未使用过的体裁进行新创作时,往往意味着将有一种新的突破”这一点,在本文中自有更加充分的论述。他以独特的作曲技法、细腻的音响布局、丰富的情感表达和深刻的自然哲学思考,为听众构建了一个多维度、多层次的音乐叙事空间。尤为值得一提的是,陈牧声在音高组织上始终践行“轴心音作曲原理”,这是他在长期创作实践中,对中国古老的“同匀三宫”基本原理进行技术理念提炼与应用的成果。这种对原始且古老法则的遵循,无论是泛音列法则还是对民族五声化元素的结合应用,都体现了其与自然规律的一种深刻映射和应用,正如他所秉持的“天地人”和谐共生的哲学观念。这些鲜明的中国元素与西方作曲技法的结合,使得《纪念》这部作品既具有鲜明的民族特色,又具备了国际视野。这种跨文化的融合与创新,不仅丰富了作品的内涵,也为其在国际舞台上的传播与接受奠定了坚实的基础。2025年恰逢中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念(1945—2025),《纪念》本身作为一部承载着厚重历史回响的作品,亦将在这历史契机更多地上演。更重要的是,这可引发我们对中国当代作品如何走向经典这一问题的深刻思考。在当代音乐经典化的过程中,中国当代音乐既拥有机遇,也面临极大的挑战。例如,学术性与市场化的矛盾,传统与现代的碰撞,国际化进程加速却需更深耕耘等等,经典化面临社会选择多元化、舆论导向双刃剑与历史保持等难题。如何让更多优秀的当代音乐作品通过持续的演出实践,逐步赢得观众的喜爱与认可,进而升华至经典地位,已成为当前音乐学界亟待攻克的重要课题。这不仅要求作品本身具备深厚的艺术底蕴和独特的创新价值,还需探索有效的传播机制与演出策略,以确保这些优秀作品能够在频繁而高质量的舞台呈现中,与观众产生深刻的情感共鸣,从而跨越时间的考验,稳固地树立其经典地位。而陈牧声的《纪念》无疑为此提供了一个有益的尝试和示范。

《纪念》向我们展示了音乐艺术的无限可能。在追求音乐艺术这条孤独又充满希望的道路上,每一位作曲家都在用自己的方式进行着诠释,尽管我们各自前行,或许方向各异,但正是这些不同的声音与情感,汇聚成了一股不可阻挡的精神潮流,推动着中国音乐事业不断向前发展。正如古语所言:“于道各努力,千里自同风。”这不仅是对传统的一种致敬,更是对创新的一种呼唤,在中国音乐的成长的广袤海洋里,我们会见证更多璀璨星辰的升起。

注释:

[1]《第一大提琴协奏曲“纪念”》总谱中,“作曲家的话——写在《第一大提琴协奏曲“纪念”》出版之前”。

[2]“在作品创作过程中,惊悉我在日内瓦音乐学院的导师古迪拜尔(E.Gaudibert)教授因病去世的消息。……作为对古迪拜尔教授的‘纪念’。“摘自“作曲家的话——写在《第一大提琴协奏曲“纪念”》出版之前”。

[3]该演奏时长参照2022年10月由林大林指挥深圳交响乐团,谢添担任大提琴独奏的现场录音版本。

[4]引用自陈鸿铎教授为该总谱撰写的序言:《用音响拨动记忆的琴弦——为陈牧声〈第一大提琴协奏曲“纪念”〉总谱的正式出版而作》。

[5]互文性理论起源于法国结构主义和后结构主义批评,其核心思想是文本的意义并非孤立存在,而是由与其他文本的关系所构成。

[6]其它文本:不限于文字,其包括能传递信息的一切符号。

[7]引用自陈鸿铎教授为该总谱撰写的序言。

[8]“和谐”与“和协”,前者表示在物理范畴中,基于声学原理所形成的一种具有客观规律的结果;后者则表示听者的一种主观感受,属于心理范畴。

王甜甜 博士,上海音乐学院副教授

(责任编辑 于洋)