表现性评价在小学语文习作任务中的应用

摘 要 表现性评价和习作任务在理念上高度契合,但表现性评价在习作任务中的应用策略有待进一步深化与细化。习作任务教学中的表现性评价可以分为前置型表现性评价、精准型表现性评价和综合型表现性评价,具体教学中可以以前置型表现性评价强习作任务践行力,以精准型表现性评价强习作任务建构力,以综合型表现性评价强习作任务创生力。

关" 键" 词 表现性评价;小学语文;习作任务

引用格式 韩梅波.表现性评价在小学语文习作任务中的应用[J].教学与管理,2025(05):61-65.

《义务教育课程方案(2022年版)》指出,“要创新评价方式……重视活动执行、作品展现、口头汇报等多种形式的综合应用,关注典型行为表现,推动表现性评价”[1]。表现性评价是“在尽可能合乎真实的情境中,运用评价规则对学生完成复杂任务的过程表现或结果做出评定”[2]。“习作任务”带有跨学科学习特征,其内容构成是跨学科的,其过程具有实践性的[3]。习作任务的本质是表现性任务,具体而言是以跨学科学习的方式开展习作教学,以实际任务为对象,选择和利用最优化的教学资源,引导学生在真实而有意义的习作情境中建构习作知识,形成习作技能,提升核心素养。在“教—学—评”一致的原则下,习作任务与表现性评价在理念上同源共旨、高度契合。笔者基于实践探索将习作任务教学中的表现性评价分为前置型表现性评价、精准型表现性评价和综合型表现性评价,并结合具体案例阐释表现性评价的应用策略:以前置型表现性评价强习作任务践行力;以精准型表现性评价强习作任务建构力;以综合型表现性评价强习作任务创生力。

一、以前置型表现性评价强习作任务践行力

前置型表现性评价是在评价规则中将习作任务前置,以起到更好的驱动作用。习作任务践行力是指驱动学生开展习作任务并持续推进直至完成的能力。前置型表现性评价的应用往往能让学生对项目习作的目标、进程与路径有所预知,能在心理和认知上做出更充分的准备,增强习作任务践行力。

1.强化任务前置以明确践行目标

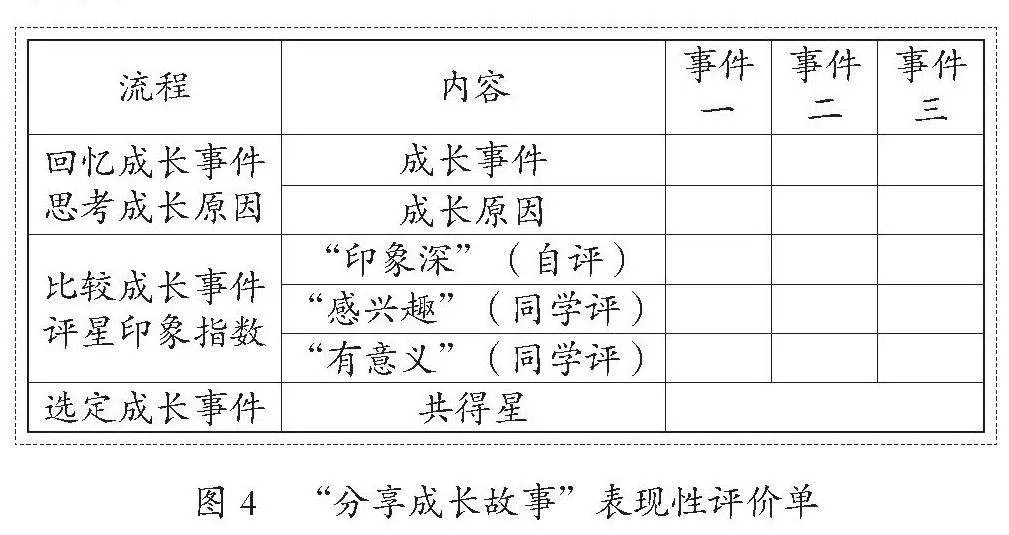

四年级下册第七单元的习作是“我的‘自画像’”,具体内容为:假如你们班来了一位新班主任,他想尽快熟悉班里的同学。请以“我的‘自画像’”为题,向班主任介绍自己。教材提示可从外貌、性格、爱好特长等多个方面加以介绍。结合教材呈现的习作内容及要求,笔者以为“换班主任”并非小学校园生活里的“日常”,因此,习作对象的设定与学生的生活经验并不十分契合。但作为一篇写人的习作,人物的外貌描写是不可或缺的,是需要加以着力指导的。基于以上思考,笔者设计并实施了习作任务“你好,笔友”,表现性评价单如图1。

该表现性评价强化的前置任务是:根据介绍认笔友。学生动笔写前就被告知“你对自己外貌的介绍将是对方辨认你的依据”,倘若没有将自己的外貌介绍清楚,那就意味着被笔友认出的概率会较低。如此,表现性评价的目标就非常明确了:将自己的外貌介绍清楚、介绍到位→认出笔友→争取获奖。

2.强化任务前置以清晰践行过程

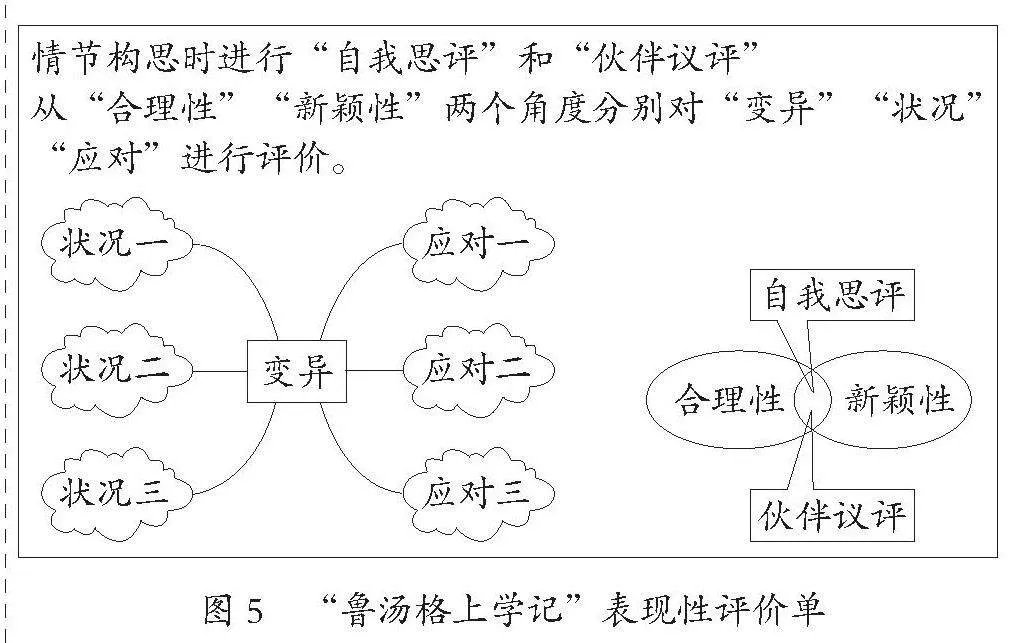

习作任务“‘漫画的启示’主题演讲”是将五年级下册第八单元习作“漫画的启示”嵌入六年级上册第二单元口语交际“演讲”整合开发而成的。本次习作任务以在班级中开展“漫画的启示”主题演讲为任务驱动,旨在通过以写演讲稿为核心的系列学习活动培养学生观点鲜明、证据充分、合乎逻辑的理性思维。表现性评价单如图2。

该案例的前置任务是:主题演讲。习作任务启动伊始教师就应向学生出示主题演讲评价单。评价单中的条目既告知了学生要做什么、怎么做,也明确了具体要求。这样的表现性评价集任务、要求与方法于一体,如同为学生提供了一份习作地图,清晰呈现了习作的过程。

3.强化任务前置以持续践行动力

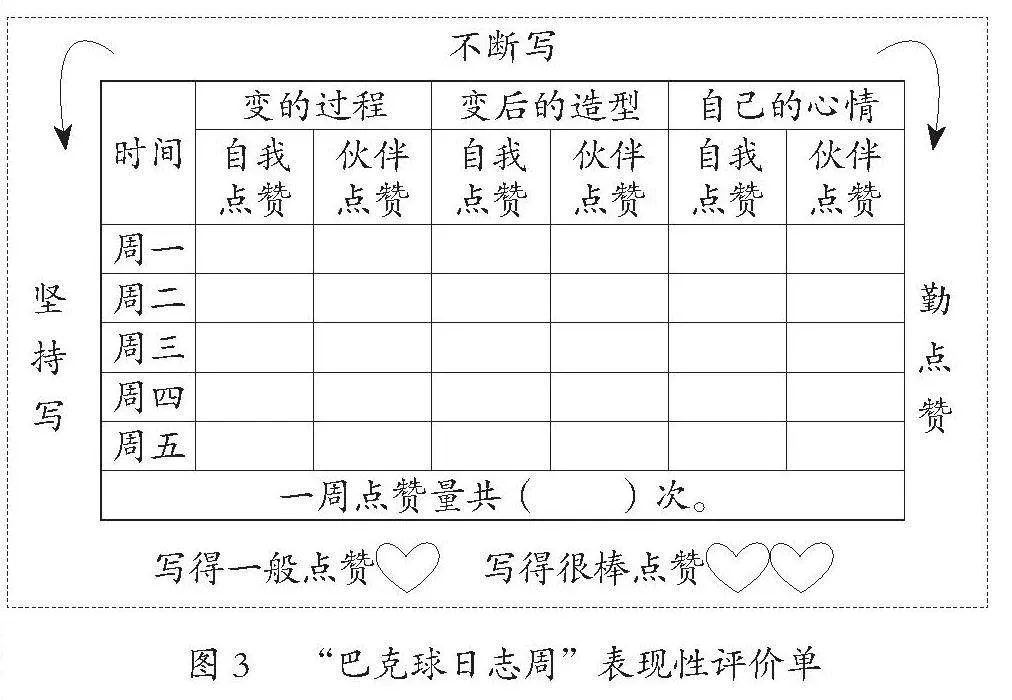

四年级上册第六单元习作“记一次游戏”的习作内容是:根据提示把游戏写清楚,教学的重点是将活动过程写清楚。为更好地落实习作重难点,笔者将拼装玩具巴克球引入教学,开发习作任务“巴克球日志周”,具体要求为:写日志的时间为一周;每变出一种巴克球的造型就在日志中加以记录;对日志中“变的过程”“变出后的造型”“自己的心情”这三部分内容进行点赞,表现性评价单如图3。

该案例的前置任务是:为日志持续点赞。“持续点赞”不但能助推学生持续动脑动手,拼装出新的造型,更能助推学生持续观察记录,自评互评修正完善。“一周点赞量共( )次”的终结统计,充分发挥了周期性游戏的吸引力,让学生处于卷入式的游戏习作过程中。

二、以精准型表现性评价强习作任务建构力

精准型表现性评价是在评价规则中呈现精准的评价量规。评价量规能对习作任务完成过程中的表现或特征进行具体清晰的描述,这些描述对学生而言即为需要通过自主建构并内化形成的素养潜能[4]。习作任务建构力是指学生在习作任务完成过程中自主建构习作主旨、思路、技能,并内化的素养潜能。因此,呈现精准量规的表现性评价在习作任务中不仅是一种评价工具,更是“脚手架”,有助于增强习作任务的建构力。

1.强化精准量规以助力主旨建构

习作主旨是指习作的主题和立意,即选题。对于小学生而言,选题的能力其实质是选材的能力。因此,主旨建构的过程是依托选材的过程来实现的,精准的量规能让学生明确感知主旨的方向,解决“写什么”的问题。

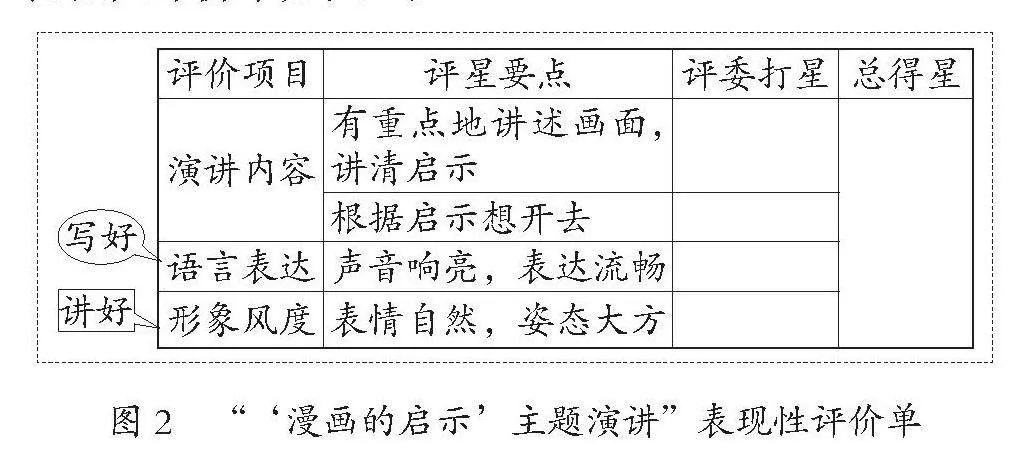

五年级下册第一单元习作“那一刻,我长大了”的习作内容是:写一件成长过程中印象最深的事情,把经过写清楚,把自己受到触动、感到长大的那个瞬间写具体。笔者根据该习作内容开发了习作任务“分享成长故事”,在教室板报上开设“成长故事”专栏作为分享的平台。长大的过程中会发生很多事,当学生面临“哪件事印象最深且最值得分享”的选择困惑时,可提供有针对性的量规帮助学生思考,如图4的表现性评价单。

该评价单中量规的精准性及作用至少表现在两个方面:一是多维评价共同作用下的精准。自评维度的“印象深”和同学评维度的“感兴趣”“有意义”共同作用,既能对标“写清楚写具体”的习作要求,又兼顾了“分享故事”这一主题。二是内容列举同类比较后的精准。先引导学生记录三个成长事件,这是“提取”;再陈述成长原因,这是“分析”;最后综合考虑各项指数选择一个成长事件,这是“判断”。可见,精准的量规能有效助力习作选材,使主旨的建构真切可感。

2.强化精准量规以助力思路建构

习作思路是指习作的构思,即框架。习作思路建构的过程就是框架搭建的过程。精准的量规是能让习作思路可视化的重要工具,是能帮助学生明确行文表意的方向架构。

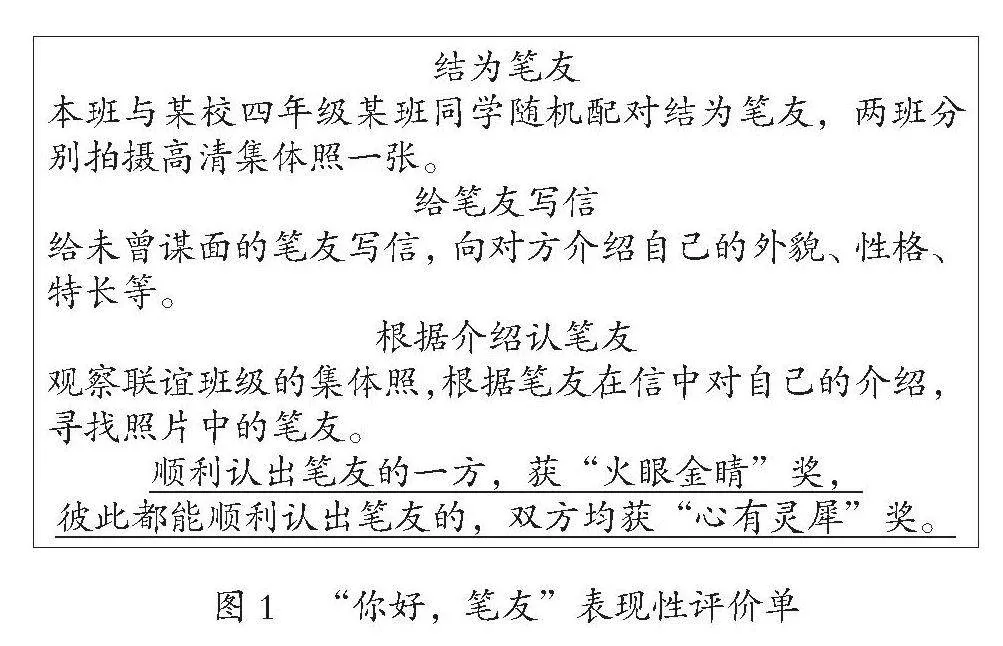

六年级上册第一单元习作“变形记”的习作内容是:发挥想象,把自己变形后的经历写下来。笔者基于该内容开发了习作任务“鲁汤格上学记”,以鲁汤格为主人公,创编他变异后去上学时发生的一系列故事。“记”就是一段较为丰富的经历,就是情节。为了引导学生建构多个情节,笔者首先带领学生进行“指向写作的阅读准备”:阅读《鲁滨孙漂流记》《汤姆索亚历险记》,在读中领悟到:可以通过“状况+应对”的方式构成一个个情节;阅读《格列佛游记》中的“大人国”和“小人国”,在读中体会人物与环境的相对性。接着,向学生提供了如图5的表现性评价单。

该评价单用直观的图示帮助学生建构情节。因为是写系列故事,所以需要学生不断思考变异之后可能发生的情况及具体的应对,一般而言,三个情节为佳。该评价单中量规的精准性表现在两个方面:一是自我思评(自我思考评价)和伙伴议评(伙伴商议评价)进行了两次,前一次起到了精准助推构思进程的作用,后一次起到了精准核验构思结果的作用;二是自我思评和伙伴议评的内容是基于合理性和新颖性的综合评价,掌握两者的平衡点是想象作文构思的要义,从这两个角度分别对“变异”“状况”“应对”进行评价是对情节质量的精准把控。

3.强化精准量规以助力技能建构

习作技能的建构是一个深度学习的过程,该过程包括了实践体验、认知感悟、训练巩固、提炼定模等学习活动[5]。精准的量规有助于分梯度按步骤、循序渐进地建构习作技能,便于学习者习得掌握,并起到巩固强化的作用。

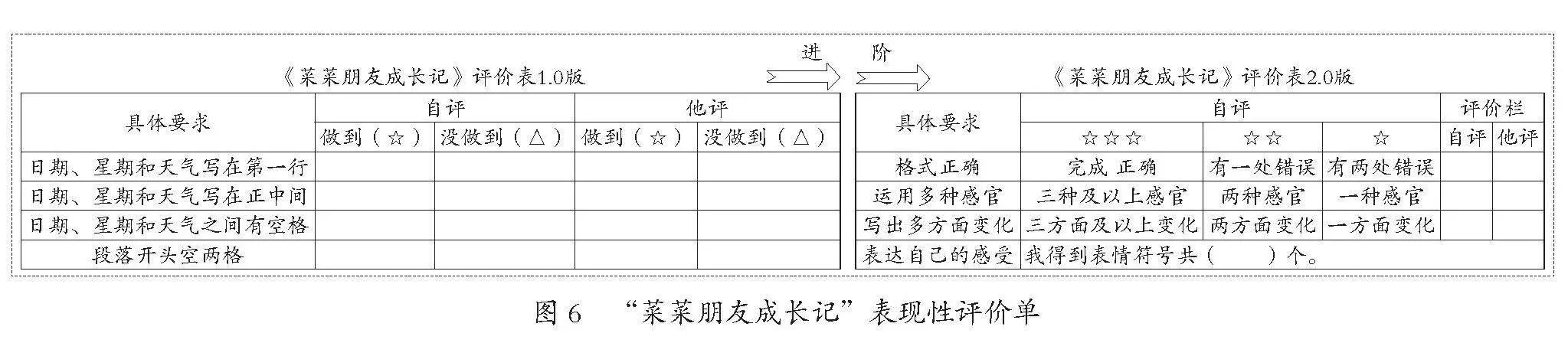

“菜菜朋友成长记”是基于三年级下册习作“我的植物朋友”开发的习作任务,任务驱动是:共同设计并制作日记集“菜菜朋友成长记”,指向的核心习作技能是:掌握日记的格式,学会观察的方法并将观察所得记录下来。针对该核心习作技能,笔者设计了如图6的进阶式表现性评价表单。

评价表1.0版通过“做到”和“没做到”关注日记的正确格式。评价表2.0版对格式正确进行了细化和强化,同时增加了“运用多种感官”进行观察、记录观察所得时能“写出多方面变化”两项评价内容。评价表2.0版还通过伙伴互读互评、以画表情符号的方式让学生在充满乐趣的体验中强化“能在日记中表达自己的感受”的习作技能。评价表2.0版是对“格式正确”的巩固,是对“将观察所得记录下来”的深化。以上量规的精准设计有效监测了习作技能的落实情况。学生在不断评价和反馈中能更熟练地掌握规范的格式,习得观察和表达的方法,不断建构与写日记相关的习作技能。

三、以综合型表现性评价强习作任务创生力

如果习作任务践行力和习作任务建构力主要是从学的角度予以关注,那么习作任务创生力则更多的是在课程开发的视域下从教的角度加以考量[6]。综合型表现性评价中的评价规则体现了综合的评价内容,如指向习作任务实施的过程、呈现的结果及内化的素养等。习作任务创生力是指习作任务在实施过程中形成的创造力、生发力[7]。评价内容的综合能让评价过程呈现多维立体样态,有助于增强习作任务的创生力。

1.强化内容综合以创生习作经历

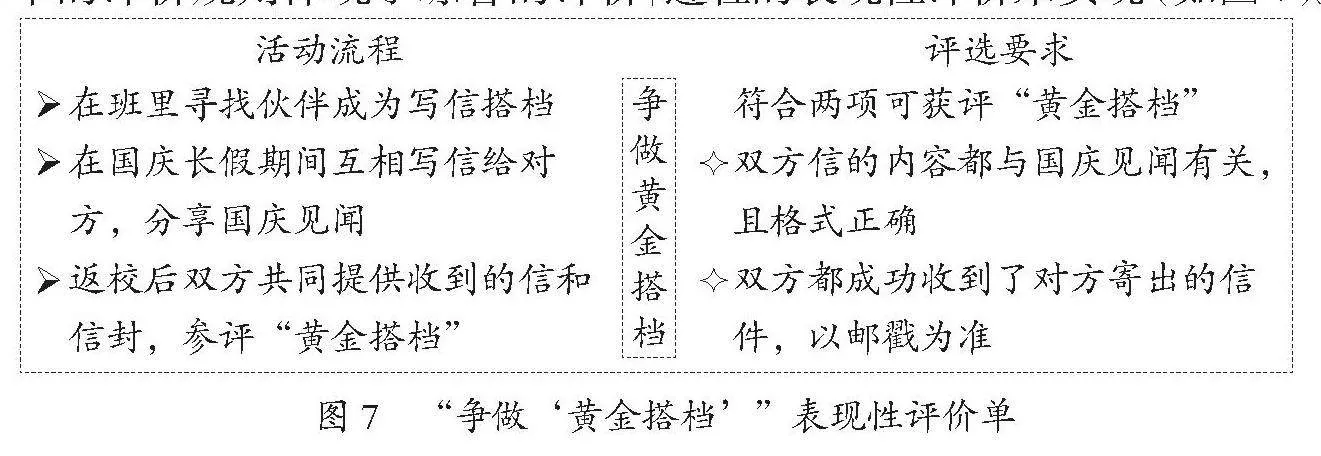

设计表现性评价内容时,强化综合有助于创生更丰富的习作经历,使习作不再只是书面表达。四年级上册第七单元习作“写信”的内容是给他人写一封信并寄出,笔者基于该内容开发了习作任务“争做‘黄金搭档’”。本次习作的教学难点是信件邮寄到位。信件未能邮寄到位,即对方未能收到信件的原因有多种,如地址不够详细或有偏差,没有贴邮票,投寄的邮筒已经弃用等。这些都是学生在习作实践中可能遇到的实际情况,但同时也是丰富习作任务经历的创生性资源,其中的转化利用可以通过指向习作任务实施过程的表现性评价来实现(如图7)。

该评价单设置了“返校后双方共同提供收到的信和信封”作为参评“黄金搭档”的先决条件,这是基于实证的评价,能促使学生真实地经历习作过程。评价单设置两条获评“黄金搭档”的具体要求:一是指向信的内容和格式,是对教学重点的落实;二是指向寄信收信的习作过程,是对教学难点的破解。最为切中肯綮的是,评选要求中强调了“双方”,其背后的评价旨意是通过“生生互绑”的相互帮助与监督机制推进习作任务的深入开展,创生更丰富的习作经历。

2.强化内容综合以创生作品样态

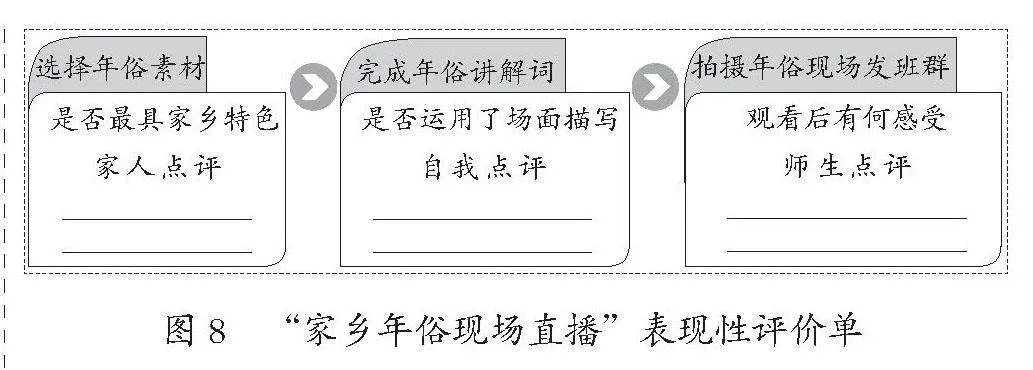

设计表现性评价内容时,强化综合有助于创生更丰富的作品样态。六年级下册第一单元习作“家乡的风俗”的内容是:介绍家乡的一种风俗或写写你参加一次风俗活动的经历。本班学生来自全国各地,寒假他们大都回老家过年,能亲身体验、感受当地的过年习俗。鉴于此,笔者结合六年级上册场面描写的方法,将该单元习作开发为习作任务“家乡年俗现场直播”,并设置了如图8的表现性评价单。

该案例中习作的结果是以视频形式呈现的,表现性评价单聚焦习作结果(作品)本身,从多个层面进行评价。首先是视频素材的选取,关注的是习作的选材,以“家人点评”的方式予以反馈;接着是视频的配音即现场直播的讲解词,关注的是习作的表达,以“自我点评”的方式加以监控;最后是视频的形成及发布,关注的是习作的分享,以“师生点评”的方式形成互动。该评价单对习作结果予以综合性关注,有效创生了综合化的作品样态。

3.强化内容综合以创生评价意蕴

设计表现性评价内容时,强化综合有助于创生更多元的评价意蕴。五年级上册第四单元习作“二十年后的家乡”是一篇想象作文,笔者开发了习作任务“二十年后的家乡导览”:借助想象穿越到二十年后的家乡,设计制作家乡导览图,把二十年后的家乡介绍给大家。想象作文是对学生“想象”这一思维品质的检验。学生在想象时往往存在想象空洞的现象,其原因是学生思维没有打开,不知道应从哪里开始想象,这就需要帮助学生丰富想象支点。搜集资料是丰富想象支点的有效路径,学生在形成习作素材库的同时能拓展思路,找到合适的想象支点。笔者在设计表现性评价单时特别凸显了搜集资料在提高想象品质中所能发挥的作用,具体设计如图9所示。

此次习作任务安排了两次资料搜集。第一次搜集的资料是家乡近二十年发生的变化。借助资料,学生真切感受到二十年里家乡各方面发生的巨大变化,有助于学生在已有的知识经验基础上打开思路,有效催生“想”的内容。第二次搜集的资料是关于前沿科技发展和应用的资讯。有了权威而丰富的知识作为基础,学生就能更充分、更大胆地想象,积极提升想象的品质。资料是一种资源,经过整合加工,可以提升学生的表达能力和思维能力。在高度信息化的时代,学会搜集、整理、运用资料是一种不容忽视的基本素养。该评价单综合关注资料搜集的全过程,其中争做“资料小达人”这一评价内容既增强了学生自主想象的兴趣和信心,更培养了学生收集和处理信息的能力,创生了更丰富的评价意蕴。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育课程方案(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022:15.

[2][3] 夏雪梅.跨学科学习:一种基于学科的设计、实施与评价[M].北京:教育科学出版社,2024:6.

[4] 周文叶.中小学表现性评价的理论与技术[M].上海:华东师范大学出版社,2014:53.

[5] WIGGINSG,MCTIGHEJ.理解力培养与课程设计:一种教学和评价的新实践[M].么加利,译.北京:中国轻工业出版社,2003:7.

[6] 董燕,殷利.行动导向教学中表现性评价量规的设计与应用[J].教育视界,2023(24):72-78.

[7] 吴舒莹,黄丹怡.指向“教学评一致性”的课堂表现性评价探索[J].教学与管理,2023(18):105-108.

[责任编辑:陈国庆]

*该文为2024年度杭州市基础教育重点教研课题 “指向学科核心素养的小学实践性作业设计与实施研究”(L2024018)的阶段性研究成果