治理现代化与政治民主化的互嵌

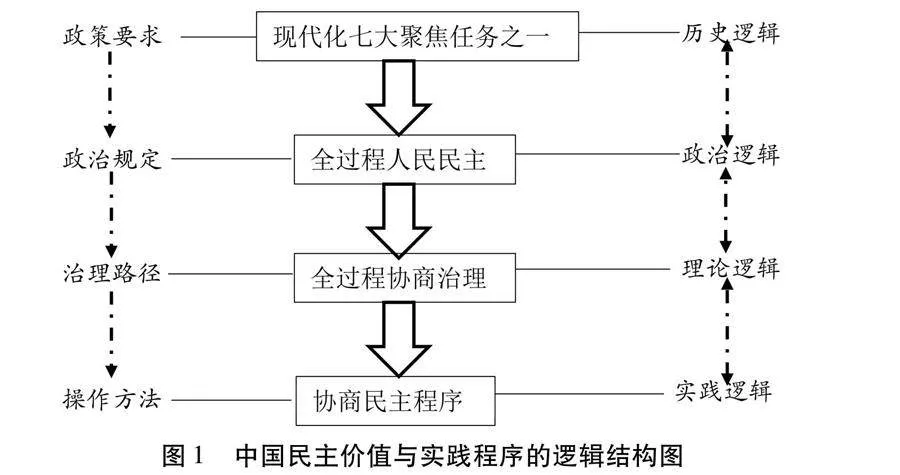

〔摘要〕全过程人民民主作为社会主义民主制度的本质,已经成为中国政治的价值规定,即政治民主化的中国议题;而协商民主则是其实现的具体形式,也是实现党的领导的具体形式,构成了治理的程序载体,即治理现代化的中国议题。本文从治理现代化与政治民主化的互嵌视角,讨论协商民主何以落地为全过程人民民主实际操作的载体,尝试提供一种新的中国式民主研究视角,即基于已经发生的协商民主案例,在一种可实际操作的程序与方法的载体上,把国家政策规定与社会具体实践结合起来,让理论与实践形成对话。谈到中国式民主的理论时,我们要有具体的操作方法;谈到操作方法时,我们要有具体的实践案例,把民主的钉子钉在中国社会治理现代化的问题之上,形成政治逻辑、理论逻辑、历史逻辑与实践逻辑具体融合的分析路径。

〔关键词〕全过程人民民主;协商民主;治理现代化;政治民主化;互嵌

〔中图分类号〕D621 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕2095-8048-(2025)01-0004-13

作为一个实践性的概念,各种形式的民主实体均需要在实际操作程序上不断创新和改进,聚焦于如何呈现出各自的优越性。一个经典的马克思主义理论观点认为民主的“阶级性质”更需要其“管理形式”来支撑,尤其是完成革命后的国家政权,民主的具体操作程序更是“重中之重”。“政治统治到处都是以执行某种社会职能为基础,而且政治统治只有在它执行了它的这种社会职能时才能持续下去。不管在波斯和印度兴起或衰落的专制政府有多少,它们中间每一个都十分清楚地知道自己首先是河谷灌溉的总的经营者,在那里,如果没有灌溉,农业是不可能进行的”〔1〕,因此,“一切政治权力起先都是以某种经济的、社会的职能为基础的”〔2〕。换成现代话语体系,即民主模式要与现代化治理形成内在的链接。

在政治逻辑的话语表达上,全过程人民民主已经是中国式现代化的本质要求,也是中国特色社会主义政治发展的运行方式,它已经成为中国式人民民主新发展阶段的形式概括和概念表达,贯穿于中国政治制度从党到人大、政府、政协和基层的各个层次与领域。由于它承接了人民民主的历史过程,因此,也符合中国社会主义发展的历史逻辑。

从语言层面的理论逻辑上讲,它的战略界定在党的十八大报告到二十大报告乃至二十届三中全会决定中已经十分详细,而作为新的人民民主形式概括的全过程人民民主,肯定不能再是过去民主制度的简单复述,但它强调的是全过程的人民民主,重点在于民主要体现在中国式现代化中的每一个环节和领域,因而需要一种具体的治理程序与方法,在具体的问题解决中体现出“最管用、最真实、最有效”的民主特征,形成它的实践逻辑。然而,实际上大多数文章依然把过去的中国的政治制度复述一遍,冠之以“全过程人民民主”。这样一来,我们就会陷入理论循环论证的窠臼,也就是说,无法在理论逻辑与实践逻辑上形成“互动”,这样会导致中国政治制度的政治逻辑无法建构其合法性。道理很简单,民主的理论来源于具体实践,并且可以指导实践,但理论本身不能代替具体的实践。

中国为人民民主寻找的实践载体,就是协商民主——与选举民主一起构成了社会主义民主——进而也是全过程人民民主的两个必要的组成部分。党的二十大报告用政策语言表述为“协商民主是实践全过程人民民主的重要形式”。这里尤其要关注的是“实践”这一界定语,它要求把“文本中的民主”“口号里的民主”变成可以“实际操作的民主”。

如果协商民主是全过程人民民主的实践载体,那么中国协商民主的实践独特性何在?协商民主如何对中国党建引领提供制度价值?这是中国民主问题的独特性。我们与世界协商民主对话的可能性何在?民主操作程序与民主价值理论关系如何?这是中国民主面临的普遍性。这四个问题构成了我们研究和实际操作中国式协商民主的整体性支撑。

一、重建价值与程序的“间桥”:中国式协商民主的关键议题

人们在讨论中国民主发展时,往往有这样的纠结:或者认为“现在就是最好的,不需要创新了”,或者认为“没有竞争民主,什么都是假的”,进而忽略了提供一个让社会主义民主从“理论的天花板”走下来的可实践操作的“程序梯子”。这也是中国改革开放四十余年来民主实践的核心问题,即“顶层设计”“能否”以及“如何”与底层程序结合。

中国在民主的普遍性和特殊个性之间的比较中,提出了“四个要看、四个更要看”的普遍式标准,这也吻合世界范围内民主的标准:要看人民有没有投票权,更要看人民有没有广泛参与权;要看人民在选举过程中得到了什么口头许诺,更要看选举后这些承诺实现了多少;要看制度和法律规定了什么样的政治程序和政治规则,更要看这些制度和法律是不是真正得到了执行;要看权力运行规则和程序是否民主,更要看权力是否真正受到人民监督和制约。〔3〕这里突出地强调了政治程序和规则对于民主价值的重要价值,换句话说,中国的民主发展逐渐意识到了程序的价值。

此后,党的十八大把“协商民主”( Deliberative Democracy amp; Consultative Democracy)界定为中国民主发展的一种模式、一种解决社会问题的治理路径,因此,中国对此概念的理解更加多元,它具有了从民主协商——意见征集的方式(way to collect different opinions)上升到协商民主——民主决策的模式(democratic model to making policy)的可能。 此外,民主的重要性还在于它与市场经济的伴生性。“到20世纪末,尽管不是所有实行市场经济的国家都是民主制国家,但所有的民主制国家都实行市场经济”,因为,总的来说,“现代民主国家比起非民主体制能提供更友好的环境让市场经济发挥优势并促进经济增长”。〔4〕这正是中国自改革开放以来,一直强调政治体制改革和经济体制改革是“现代化的两条腿走路”的原因,也从计划经济演变到了“具有中国特色的社会主义市场经济体制”。达尔直接把协商作为民主的一部分,认为法律的确立需要现代民主制度,它“确保拥有在良好的氛围里进行讨论、审议和协商的机会,这将有助于导向一个令所有人满意的法律”。〔5〕

我们可在中央政策文件的脉络中看到这一结合的过程。在党的十八大、十九大及二十大报告中,中国式现代化的治理方法载体被持续且明确为“社会主义协商民主”,在中国政治制度的论述逻辑上呈现出明显的持续深化关系。党的十八大报告指出:“社会主义协商民主是我国人民民主的重要形式。”党的十九大报告指出:“协商民主是实现党的领导的重要方式,是我国社会主义民主政治的特有形式和独特优势。”党的二十大报告指出:“协商民主是实践全过程人民民主的重要形式”,“基层民主是全过程人民民主的重要体现”。党的二十届三中全会,将协商民主的“广泛多层制度化发展”再次明确为“全过程人民民主”发展的具体载体——“完善协商民主体系,丰富协商方式,健全政党协商、人大协商、政府协商、政协协商、人民团体协商、基层协商以及社会组织协商制度化平台,加强各种协商渠道协同配合。健全协商于决策之前和决策实施之中的落实机制,完善协商成果采纳、落实、反馈机制”。〔6〕

这样一来,协商民主作为重要实践逻辑支撑,把党的领导、人民民主、基层民主统一于全过程人民民主的理论逻辑的结构当中,归根结底就是让党的领导能以政治民主化的方式与人民群众的治理参与有机结合起来。

但很多地方的基层实践,甚至很多层次很高的协商民主会议,并不是遵守严格程序的“民主恳谈”,而是具有民主协商性质的“民意座谈会”。综合目前中国学者对与协商民主理论的应用,就会发现它呈现出一种国际通病:我们学者在中国许多民主实践和理论发展范式中找到协商民主的影子,更把许多民主的实践形式,尤其是许多“草根民主”(Grass-root Democracy)简单地解释为“协商民主”的实践。但是,一个民主实践的可能性在于:如何从目前中国基层民主协商(Democratic Deliberation amp; Consultative Meeting)的实践中实现协商民主(Deliberative Democracy)的生成,从而实现中国现代化社会治理中的协商合作与有序竞争。

党的二十届三中全会对持续深化拓展整治形式主义为基层减负作出部署,明确提出要健全为基层减负长效机制,“健全防治形式主义、官僚主义制度机制。持续精简规范会议文件和各类创建示范、评比达标、节庆展会论坛活动,严格控制面向基层的督查、检查、考核总量,提高调研质量,下大气力解决过频过繁问题”〔7〕。全会以后还出台了专门文件《整治形式主义为基层减负若干规定》,但我们从各个反面典型和案例可以看出,弥散于各个层级和部门的形式主义和官僚主义,以及基层减负的问题——各种“督查、检查、考核”,缺乏“乡镇(街道)履行职责事项清单”,并没有健全“基层减负长效机制”,本质上是基层协商民主治理机制没有建立起来,仍然依靠党政部门的主导行动,以及文件下压的考核方式来解决社会治理问题。

问题的核心在于,很多可以依靠全过程人民民主的参与方式解决的社会治理问题,由于形式主义式的考核和官僚主义式的政绩观,被内化成党政部门的“政策规定”,造成全过程人民民主的制度“优越性”还停留在文本规定上,停留在大量文章重复的论证解读上,停留在各级部门为了搞人民民主研究而成立的机构上。

人民民主之所以是全过程的,恰恰是因为党的执政建立在人民的参与基础之上,提供了社会的参与需求和治理资源。办好中国的事情,关键在党。党的二十届三中全会《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提出进一步全面深化改革的“七个聚焦”,其中一个聚焦就是“聚焦提高党的领导水平和长期执政能力”,它和“聚焦发展全过程人民民主”是一体两面的。党的领导是进一步全面深化改革、推进中国式现代化的根本保证,而学习好贯彻好党的二十届三中全会精神,不能简单地强调深刻认识坚持党的全面领导的重大意义,泛泛而谈创新和改进领导方式和执政方式加强党的领导,而是“切切实实”地让党的具体领导方式率先实现现代化,让各级党政干部学会用民主协商的程序来引领中国社会,让党建的具体战略嵌入到整个社会的全过程治理结构当中,这才是党的领导和人民民主能统一的可能性所在。

"二、全过程人民民主:实现政治民主化和治理现代化中的互嵌

党的二十届三中全会依然强调了“深化改革”,全面系统地总结了“中国式现代化”的整体性任务,涵盖了深化改革的各个层次和任务。其中有关政治民主建设方面,提出“健全全过程人民民主制度体系”——“聚焦发展全过程人民民主,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,推动人民当家作主制度更加健全、协商民主广泛多层制度化发展、中国特色社会主义法治体系更加完善,社会主义法治国家建设达到更高水平”。〔8〕这段论述中,承接了改革开放以来中国政治制度的基本路径——在持续全面完善中国的政治体制中“加强党对改革的领导”,其中轴线依然是保证“党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一”,且统一于“推进中国式现代化”的进程当中。

中国政治体制改革直接决定着(而不是其他国家简单的“影响”的表述)市场经济、教育创新、城乡融合、国际环境、文化机制、民生制度、法治体系、国家安全等方面。同时,在现代化世界体系当中,一个国家的治理现代化和政治民主化程度也直接决定着世界其他国家对其市场经济制度的信任,否则,国际经济体系就无法让其融入。其背后的理论逻辑十分清晰:从马克思主义的逻辑看,是“经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础”,但中国式现代化的逻辑则发展为“上层建筑领导经济发展,经济基础支撑政治发展”,即通过完善政治体制,强化经济体制改革牵引作用,建设高水平社会主义市场经济体制,构建全面创新体制机制,才能推进国家治理体系和治理能力现代化,进而实现中国式现代化。

因此,没有政治的民主化,就无法实现治理的现代化。在这一逻辑链条当中,作为中国政治民主本质特征的“人民民主”——表现为当下的“全过程人民民主”形态,必须承担中国式现代化得以实现的政治制度载体,并且需要体现在国家政治生活和社会生活的“各方面”。换句话说,中国改革开放以来,一直强调的政治民主化过程,在当前阶段则要通过全过程人民民主的具体形式,嵌入到中国治理现代化的系统化进程当中,推动现代化各项任务的实现,才能最终实现治理现代化的诉求;而治理现代化的进程也会对政治民主化不断提出各种问题挑战,同时提供丰富的治理案例,以此充实政治民主化的内涵。在这一互嵌的过程中,中国才得以不断形塑其现代化的国家治理体系。这在党的二十届三中全会中有着清晰的表达:“发展全过程人民民主是中国式现代化的本质要求。必须坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路,坚持和完善我国根本政治制度、基本政治制度、重要政治制度,丰富各层级民主形式,把人民当家作主具体、现实体现到国家政治生活和社会生活各方面。”〔9〕

由于中国政治体制的反作用(领导功能)被赋予了决定性作用,在改革的“深水区”,尤其需要“坚决破除各方面体制机制弊端,实现改革由局部探索、破冰突围到系统集成、全面深化的转变,各领域基础性制度框架基本建立,许多领域实现历史性变革、系统性重塑、整体性重构”〔10〕。全过程人民民主作为中国社会主义民主政治的新发展阶段,同样面临着实现“历史性变革、系统性重塑、整体性重构”的艰巨任务。

如前所述,我们当下需要的是民主落地化的载体重塑和结构重构,而非简单的语言上的概念重构。所以,其中的关键就变成,中国式现代化所需要的政治制度体系是在实际操作中不断得到完善的,而非理论体系的反复论证。我们要从整个国家治理现代化的战略视角和战术行动上,系统化地“落地”全过程人民民主的“制度化、规范化、程序化”,因为中国治理现代化的水平在于如何通过可操作化的民主程序与方法载体这些具体的“钉子”,来形成“完整的制度程序和参与实践”的“体系”,让人民通过参与实现民主权利,让群众通过表达实现广泛参与,进而让党的领导具有切实的社会基础,才能实现三者有机统一,而非逻辑上的割裂。

"三、中国式协商民主:建构中国化概念与实操作为载体的程序

早在2014年9月,习总书记《在庆祝中国人民政治协商会议成立65周年大会上的讲话》中,就指出了中国民主政治的“全过程嵌入”问题,强调“协商民主深深嵌入了中国社会主义民主政治全过程”〔11〕。作为具体操作载体的协商程序为全过程人民民主提供实操可能性,也同时嵌入其中。这实际上构成了政治民主化和治理现代化的逻辑互嵌之下的第二个层面的程序嵌入。

毫无疑问,如果协商民主的民主程序与科学环节的设计要成为国家和社会良性互动之所需,执政党和政府建设公共生活之必要,那么最好的方式就是把它落地操作起来。强调民主的程序对于民主价值的落地实践功能。没有实践程序的民主,实际上是没有任何价值和意义的,因为民主本身就是一个实践的议题,它不同于艺术的个性化表达或者文学的描述性情感,也不同于自然科学的超越“人的”试验,而是直接关系到“民众的权利”的实现和“社会的利益”的分配的政制,它本身就是从社会行动中产生的。哈贝马斯认为,协商式政治的成功不在于有集体行动能力的全体公民,而取决于相应的沟通程序及其制度化,以及制度化的审议程序与非正式的公共舆论之间的相互作用〔12〕。

当我们跳出过去的单纯的“就文件本身学习文件”的路径,从真正“落实”文件的角度观察全国范围内全过程人民民主的时候,可以清晰地发现地方治理的绩效和社会发展的程度,直接与它们在人民民主方面的创新成正相关。这一联系,在大量地方政府创新与地方区域发展之间关系的论文文献中均得到证实,此处不再赘述。

(一)中国式协商民主的独特价值和内涵

至今学界对中国协商民主的研究比较多元,这些研究除了解读国家层面的相关政策以外,主要集中于对一些成功案例的过度解读,但对协商民主的可操作性和程序设计方面的研究不足,反而是新闻报道侧重于具体的方法和机制描述。

中国政府对程序化的重视,在论述上甚至更早地呈现在2014年的政策文本中:“制度化、规范化、程序化是协商民主发展的必然要求。全面发展协商民主,要坚持协商于决策之前和决策实施之中,针对不同协商渠道,分类形成制度规范和工作规则,明确协商什么、同谁协商、怎样协商、协商成果如何运用等。要按照科学合理、规范有序、简便易行、民主集中的要求,妥善制定协商计划、明确协商内容、确定协商人员、开展协商活动,完善协商成果采纳、落实、反馈机制。”〔13〕

北京、上海、浙江等地实际操作协商民主的程序与方法,诸如北京前门草厂四条胡同的“小院议事厅”、上海虹桥街道社区的全国人大常委会法工委基层立法联系点、浙江温岭的民主恳谈会、苏州的“协商议事室”,以及新时代“枫桥经验”等众多有益探索,构成了基层协商民主的具体实践。这些案例所在的各级政府也逐步形成了撬动社会全过程治理政策文件的地方化体系,构成了与中央文件的有效呼应;而广东、江苏、四川等地的具体实践创新,也都在实践中体现了中央层面的政策要求,呈现出了纵向到底、横向到边,各部门、各领域、各层次都积极投身到协商民主实际操作之中的态势,让全过程人民民主具有了切实的中国政治内涵,才逐渐形成了中国自己的民主答卷。

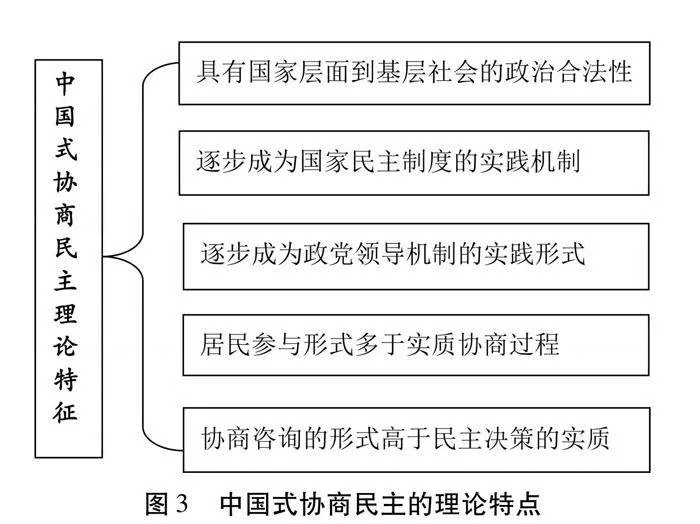

1.中国式协商民主理论的总体性特征

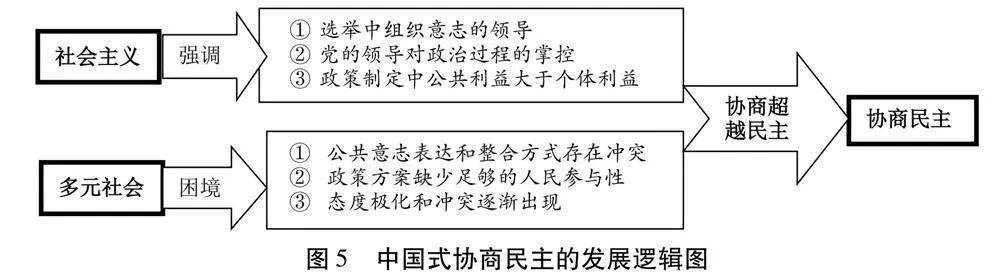

与国际上其他地区的协商民主只是作为其民主结构中一种民主形式不同,协商民主的中国认同具有 “历史上与语言上的认同基础”——村落协商与政治协商,因此,中国式协商民主已经从国家政治层面拓展到基层社会治理层面,具备了政治合法性基础。这一点在地方政府的政策文件(例如温岭市相关文件到浙江省相关文件的演化过程)和国家层面的政策文件(持续强化)中已经得到了清晰的呈现,因此,协商民主也已经成为我国社会主义人民民主(全过程人民民主)制度的实践机制。由于中国政治体制中的“党的领导”的核心机制,协商民主也逐步成为政党实现其全面领导的实践形式,实现了党对社会领导方式与国家民主制度在实践形式上的统一,否则,就会出现党建与社治的割裂。同时,在中国语境下的“协商民主”中协商咨询的取向高于民主决策的实质,解决问题的结果重于协商的民主程序,各级党政部门过度动员居民参与等特点在很多案例中均有体现,这往往也会导致重视协商的形式而忽视决策的本质,从而造成协商民主过程的不完整性。我们总结为下图几个基本特点。

图3 中国式协商民主的理论特点

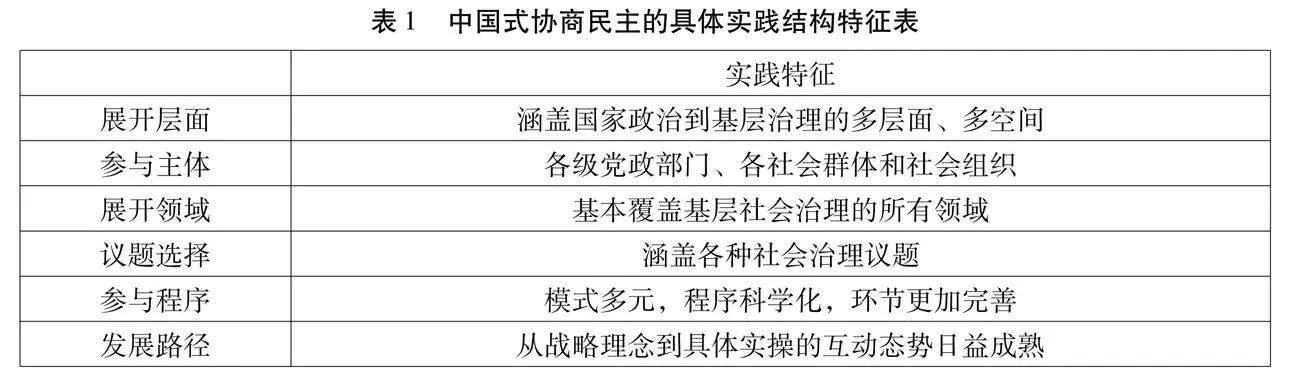

2. 中国式协商民主的具体实践结构

正是中国协商民主在各地具体实践上的全面开花,才有了“中国的协商民主比很多西方国家都做得好”的判断〔14〕。这些具体行动决定着中国式协商民主的具体价值,也决定着国家层面的政策如何成为具体行动,因为中国式民主概念的自主化只能从实践中产生,而不是从单纯的政策设计和理论建构中生成。

"(二)中国式协商民主可操作化的五大程序环节

离开可操作化的程序,便没有真正的参与自由。今日中国,作为政治民主化新阶段的“全过程人民民主”,在很大程度上不再是一个理论设计问题,而是一个“真刀实枪”的具体实践问题,即做不做与怎样做的问题,而全过程协商治理则是不断总结中国社会经验而形成的解决共性和个性问题的方法载体。在前面的理论特征和历史特征的总体性判断之上,中国式协商民主在可操作化上实现了自己的方法和程序。

“如果人民只有在投票时被唤醒、投票后就进入休眠期,只有竞选时聆听天花乱坠的口号、竞选后就毫无发言权,只有拉票时受宠、选举后就被冷落,这样的民主不是真正的民主。”〔15〕习近平总书记这句话切中了现代民主制度的核心,但群众参与民主的积极性是与民主的可操作性密切联系在一起的,否则,单纯具有积极性而缺乏具体的程序与环节,最后会损伤参与的积极性,无法让群众的意见得到充分而合理的表达,最终拉低了民主的质量,也就无法“保证人民在日常政治生活中有广泛持续深入参与的权利”。作为全过程人民民主实操载体的中国式协商民主,已经在基层政府预算分配、公共事务决策、民意征集、城市更新和社区自治中发挥了强大的治理功能,并且形成了大量的经典案例。

在具体操作协商民主的过程中,中国政治民主化的理论逻辑与实践逻辑就面临着的一个检验:我们是否在以一种不同的语言,触及到了一个宏大的话语符号——党的领导、人民当家作主与依法治国三者的有机结合?换个方向说,能否将政治哲学层面的宏观话语转化为可以操作的技术命题?

从与中国式民主有关的政策文件上,作为现代化必要的具体的民主制度(暂且抛开前面所述的阶级性质),我们与国际上的(现代化的普遍特征)民主标准并没有根本差异。达尔对国际化民主标准有一个经典的总结:一是有效的参与(实施政策前,所有成员须拥有平等而有效的机会阐述观点,使其他人知道他的看法);二是选票的平等(每个成员都应该拥有平等而有效的机会去投票决定政策,并且所有的选票必须得到平等的计算);三是充分知情(每个成员都有平等而有效的机会去了解相关备选政策和它们可能的结果);四是对议程的最终控制(成员有机会去决定把什么议题放进议程来讨论);五是包容性的公民权(全体——或至少绝大多数——成年的居民应该有充分公民权利)。〔16〕这与习总书记提出的民主评价的“四个要看,四个更要看”标准在文字逻辑上十分一致。

很有意思的是,除了“选票的平等”这一指标之外,其他的四个标准基本都是协商民主操作的基本规则。达尔在解释“有效的参与”标准时,认为“社团(达尔认为国家也是一种类型的社团,此处可以理解为任何社会团体)在实施一个政策之前,所有成员必须拥有平等的机会把他们的观点向其他人阐述,以使其他人知道他对政策的看法”〔17〕。这是“协商”的核心要义,这也是现代民主制度体系中,协商民主之所以勃兴的原因,否则,参与的无效会导致“态度极化和人群的分裂”,而不是正常的分歧。

第三个标准是“充分知情”,达尔认为这是一个关键的民主指标,“除了时间上的合理限制,每个人都应该拥有平等而有效的机会去了解相关的备选政策和它们可能出现的结果”〔18〕。这涉及现在公共行政中的决策信息透明的关键指标,很多非民主的体制中往往只有一个决策选项,即所有的行动计划都是围绕着领导意志进行。詹姆斯·费什金对协商民主的研究中,也一直强调“知情决策”是协商民主追求的目标〔19〕。

前两个标准的达成,直接影响着下一个标准“对议程的最终控制”。达尔认为唯有成员有机会决定他们把什么事情提上议程来讨论,但这实际上不可能,当然,达尔也说这些标准很理想。在议题可以变成讨论议程之后,才是对选定议题的“知情”。我们的公共议程往往是党政内部会议决定的,因此,中国现代化治理中,逐渐强调从自上而下的议题生成,变成自下而上的议题呈现,这一点明确而充分地体现在上海市“1+6”系列文件①当中。

第五个标准的“包容性的公民权”就是一个如何选择参与者的问题。达尔已经清晰地讨论了参与的人数问题,而这一标准就更加理想了,这就是代议制的出现,涉及第二个标准的“选票的平等”。但协商民主不是选举民主,如何选择参与者就构成了协商民主参与人数的关键问题之一,但是人们不会依靠选举产生协商参与者,否则,这就回到了代议制的选举过程,协商民主的直接参与治理也就失去了意义。

①认真贯彻落实习近平总书记在参加全国人大会议上海代表团审议时的重要讲话精神,上海市委将创新社会治理、加强基层建设作为2014年一号重点调研课题。2015年1月5日,调研课题形成的“1+6”文件正式发布。“1”是《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》,“6”是涉及街道体制改革、居民区治理体系完善、村级治理体系完善、网格化管理、社会力量参与、社区工作者的6个配套文件。

总而言之,近20年的中国协商民主的实际操作,在以上几个问题上一直持续进行实践,取得了丰富的经验和成果。中国的实践主要围绕着中国式五个问题来设计和完善其全链条的程序与环节,把可操作化民主细节嵌入治理过程之中,让人民民主的实践逻辑得以“实现历史性变革、系统性重塑、整体性重构”,形成支撑起中国式现代化的全过程协商治理方法,统一于全过程人民民主实践上的“知行合一”当中。

中国社会主义协商民主,包括我们一直在长三角地区实践的“复式”协商民主〔20〕,主要围绕着五个节点问题塑造协商民主的程序与环节:一是中国协商民主的参与者从哪里来;二是中国协商民主的议题如何产生;三是全过程协商治理过程如何有序进行;四是民众意见如何进入公共决策过程;五是决策议题执行之后如何保证其绩效和可持续。

离开可操作化的程序,没有真正的民主决策。任何作为一种社会治理工具的民主理论,都应当具有适合于普通民众理解的简洁性,适合具体实践者的可操作性,以及适合于喜爱探究细枝末节的人(学者)的理论空间性。比较而言,基层街镇层面的公共决策与街区“共治+自治”事项,是最适合全过程协商治理的实操领域,因为它能有效融合现有的社会治理的程序和方法,亦是凝聚各种基层治理方法的标准化程序。协商民主之所以是全过程人民民主的治理方法载体,就是因为它本质上抓住了民主是一个循环上升的持续过程,满足不断前进的现代化治理需求,而非“一蹴而就”。我们可以发现,几乎所有的中国社会治理中可以称得上经典的民主案例,都是在多任领导之下,保持着不断进展和深化创新的,而不是“人走茶凉”。

作为社会主义协商民主的具体议事决策模式,复式协商民主基于中国社会主义的政治结构,进行基层协商议事人员的抽选,超越了西方的随机抽样和传统的单纯分配基层议事代表的方式,超越了单纯的投票决策模式,采取的是参与代表选择采取“体制内分配+随机抽选代表”的复合式抽选方法,然后结合随机分组、议题问卷评测、独立主持人等议事决策程序和科学环节的设计,采取知情恳谈的民主方法,形成了党的十九大报告提出的“程序合理与环节完整”的全过程实践样本。

上海市嘉定区安亭镇创建出“全过程街区协商治理”方式、杨浦区控江路街道在城市更新中通过全链条协商步骤科学衔接、浙江省杭州市桐庐县城南街道在县域治理中全空间协商……这些案例均秉持“全过程人民民主”的价值理念,以复式民主协商为方法进行社会治理,使得全过程人民民主科学化和民主化地全程落地。

"四、全过程协商治理的四个中国特征与取向

全过程人民民主实现了政治民主化和治理现代化的互嵌,进而实现了中国式现代化“共性和个性”的两个结合,即“中国式现代化,是中国共产党领导的社会主义现代化,既有各国现代化的共同特征,更有基于自己国情的中国特色”〔21〕。在这之后,我们才有足够的材料去总结和提炼“中国式民主概念”,让全过程人民民主成为人民民主在中国的具体形式。中国式全过程协商治理有“四个社会导向”,构成了中国特殊国情之下的全过程人民民主制度的实践程序。

(一)明确的全方位实践导向

民主制度不是想象出来的,恰恰相反,一个社会的民主制度是由不断的民主实践积累起来的,尤其是在解决诸多具体社会问题,付出众多人的实践心血基础上进展的。党的二十届三中全会秉承了中国共产党一直强调的“实践法宝”,中国政治民主化和治理现代化都要在实践中悟透和用好中国的改革方法论,增强全面深化改革的科学性、预见性、主动性、创造性。因此,作为全过程人民民主之实践载体的全过程协商治理,要树牢造福人民的政绩观,从群众“急、难、愁、盼”中找准改革的发力点和突破口,做到人民有所呼、党政有所应、民主有程序、治理有方法,而不是全部依靠党政组织去解决这些问题。政党要领导社会必须激活社会,政党才有精力解决战略问题,政府才有能力去规划策略方案。

但政治民主化和治理现代化的推进除了主政者的战略决心外,更有赖于程序的民主性,而程序的民主性又表现为内在环节的科学性,其要义是“可操作性”。许多民主决策制度没有得到复制和持续,除了官员任期内要追求与众不同的政绩而又存在着从上到下的“人走政策凉”之外,另一个主要的原因在于许多制度缺乏具体的实践导向,初期的政绩宣传热潮过后,就失去了可操作的价值。

因此,全过程协商治理要成为让人民民主全程落实到公民的社会生活的“可用的钉子”,化民主为现代社群的生活方式,唯有如此,社会主义民主的价值边界才清晰可辨,民主的制度绩效才有不竭的源泉。

我们要对中国民主的生命力、协商民主的前景树立信心,只能让它植根于中国社会的实践行为中“开花结果”。可操作化的协商民主,本着“不积实践跬步,无以至民主千里;不积程序细流,无以成制度江河”的实践理念,全力为全过程人民民主提供科学可行的操作化规程,这样,才能将之视为当代中国社会治理共同体建设的一份行动纲要,真正实现了学习和落实党的二十届三中全会推进的社会主义民主政治建设的精神,让政治民主化建设推进现代化的全面进展——“以钉钉子精神抓好改革落实,把进一步全面深化改革的战略部署转化为推进中国式现代化的强大力量”〔22〕。

(二)一贯的中国式问题导向

协商民主在中国政治中有悠久的历史传统,但依靠基层党委政府主导的单一政治协商方式,无法解决现有的社会治理难题,还可能会回到传统的政府管理模式。问题导向是治理创新的基础,是改革开放以来中国能持续发展的基本方法论,也是党中央一贯鼓励和倡导的。治理创新应围绕具体问题而进行,否则,就会陷入“形式主义和官僚主义”。一个超大规模的现代化中国,新矛盾、新问题每天都层出不穷,而中国人民民主的建设,每一天都在创新中解决问题,每一步都在创新中突破原有的规范。我们一直强调中国的改革既顶层设计又基层探索,也就是说基层的个性问题与全面的共性问题紧密结合——“要尊重基层和群众创造,鼓励地方积极地试、大胆地闯,用好试点试验手段,推动改革不断取得新突破”。

改革开放以来,随着社群流动的增加,利益多元格局的形成,在城市以党组织为核心的单位体制无法完全容纳现存人群之间的利益冲突,在乡村以“两委”为主导的村治体制无法完全解决民主决策的有效参与问题,而体制外的社会组织面临的困境可能更为集中:如果它们引导社会民众进行协商的方向与政府不一致,则会引起基层政府的戒惕和担忧;如果它们过于代表政府的意见,又会造成协商的结果出现偏差,从而失去对社会利益的协调能力。这些具体的中国式问题,会从根本上决定中国式民主的发展取向,因此,我们根本不用担心民主的实质属性,因为很多人往往以实质性拒绝操作性,或者说沉迷于论述本质属性,混淆了前面说的“互相嵌入”的操作性价值和理论价值。

面对中国复杂的社会问题,需要我们通过全过程的协商民主实践应对各种显在和潜在问题的挑战,谋求问题的中国民主解决之道。因此,探索协商民主对现代社会日渐增长的治理问题的解决尝试,研究基层社会自治实践对协商民主发展的模式,推进城乡社会治理与协商民主的共同发展,把社会治理体系现代化与政治民主化有机结合在全过程人民民主当中,这种基于时间(发展路径及阶段)和结构(制度及其程序与环节)形成的具体中国问题意识,便成为中国式民主操作化的设计内容。

(三)操作化的全链条技术导向

国际上的现有协商民主理论认为对所有人群随机抽样,可产生一个平等的参与样本,例如“协商民意测验”实现了基于随机抽样的科学量化,以及协商恳谈的有序进行,但其前提是一个区域存在具有竞争性的民主制度,并且民众表达方式是多元自由的。保证人群具有一定程度的参与意识和机会的匀质性,这既是其他国家政治民主化的“特色”,也构成了中国式协商民主需要解决的技术问题。

“社会主义协商民主,应该是实实在在的、而不是做样子的,应该是全方位的、而不是局限在某个方面的,应该是全国上上下下都要做的、而不是局限在某一级的。因此,必须构建程序合理、环节完整的社会主义协商民主体系,确保协商民主有制可依、有规可守、有章可循、有序可遵。”〔23〕基于此,全过程协商治理具有鲜明的中国技术特色,是奠基于严格的程序基础之上的民主程序和科学环节,而非简单地进行项目得分排名,能有效地整合中国当下的多元民意。该方法设计了完整的程序,具体包括这些精准环节:“复式多群随机抽样:多元选择的参与者”“决策信息的充分流通:实现知情决策”“前后中三测问卷:科学量化民意”“小组讨论:有主持的恳谈”“大会协商:所有参与者互动”“结果公布:反馈多元参与者”“绩效审查:决策的调整和跟踪”“议题选择:政治与技术的结合”“辅助手段:结构内替代与深度访谈的修正”“信度与效度的结合:方法的可复制性”等。〔24〕这些程序通过严格的环节步骤衔接,使协商民主得以科学化和民主化地落地。

很多成功的中国项目案例,为操作提供了具体的技术参考。例如在2005年“协商民意测验方法”引进之前,浙江省温岭市早在1999年就操作了“民主恳谈”。2005年一套基于技术和程序的方法“嵌入到”温岭民主恳谈当中,随后出现了“公共参与式预算”的制度创新。毋庸赘言,技术层面的协商民主操作程序与环节,正是全过程人民民主得以在中国广大城乡治理中得以复制和推广的技术保证。

我们总是强调,方针路线决定和文件政策形成以后,干部群体就是主要因素。一方面是需要中国的干部群体要长期深入社会过程中实践全过程协商民主程序;同时,学术研究群体要具备提供民主程序设计的能力,而不是局限于理论的口号重读式学习,或者简单的模型论证。

(四)持续的社会治理导向

中国全过程人民民主首先是“真实管用有效”的民主,通过民主实现良好治理,才能形成对现存民主制度的超越。在学术研究上,“中国基层政治发展中的一个重要转折,套用某种公式,这一转折大致可以用‘从选举到治理’的短句来加以描述”〔25〕。因此,中国协商民主制度建设,需要各层次着力于问题解决的治理导向,用协商民主提升社会治理效能,这也是党的二十届三中全会《决定》中指出的“完善协商民主体系,丰富协商方式,健全政党协商、人大协商、政府协商、政协协商、人民团体协商、基层协商以及社会组织协商制度化平台,加强各种协商渠道协同配合”。

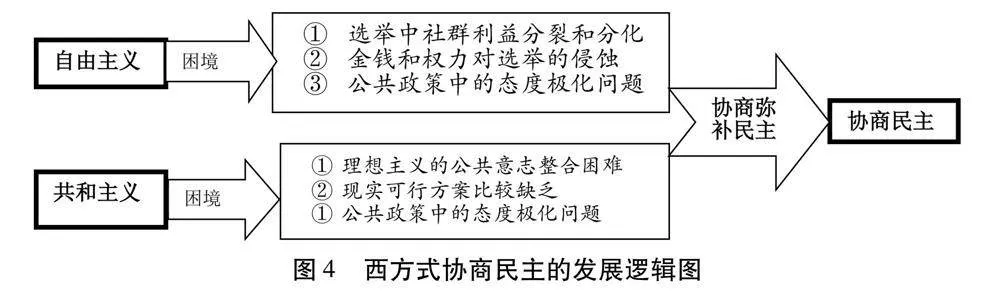

可以看出,国际上协商民主的发展,主要是补充竞争性民主(从古希腊雅典民主制开始)带来的社群分裂和态度极化,它并不是一种全新的民主形式。中国的协商民主也具有历史资源和现实需求,它更大的特色优势就是让人民民主在公共参与中具有了具体的程序和方法,避免了一直强调民主实质的“虚伪的民主争论”。

我们可以回顾中国协商民主的“在地化”过程,可以发现它激活了改革开放以后的具体协商民主机制,就是从矛盾最集中的“财政预算”和“公共事务”等问题开始发力的,让民主嵌入到了具体问题的解决当中。1999年的浙江温岭民主恳谈,是中国协商民主发展史上的一个重要事件,其后衍生出来“对话型民主恳谈”“参与式民主恳谈”“工资集体协商民主恳谈”等多种形式的基层协商民主。党的十八大把协商民主从一种基层民主治理形式上升为国家制度的组成部分后,协商从政党之间逐渐扩展到政府与社会团体、公民之间,并通过党的十九大、二十大的持续制度巩固,形成了国家层面的“政治协商”、国家与社会之间的“决策协商”和社会层面“公民协商”的协商体系。

因此,与国际上的协商民主发展路径相比较,当下的中国式协商民主提供了政治民主化对治理现代化的嵌入路径功能,让二者围绕着问题治理形成了互嵌态势。

实践案例表明,中国式协商民主的行动主体主要包括各种类型的社会组织、各级人大政协组织、各级党组织、城乡社区自治组织、外来人口等,当然各级党委政府是各个实践模式中必不可少的参与主体。比较而言,基层街镇层面的诸多事项,是最适用协商民主方法的实操领域,也是目前比较集中的实践创新领域,因为它能具体融合现有的社会治理的程序和方法,或者是检验各种基层治理方法的标准化程序,让全过程人民民主得以实现。

"五、结论:让技术化程序成为中国式民主的操作化平台

“在协商民主的过程中,政治的技术化或技术的政治化已为我们提供了一把理解未来政治的钥匙。”〔26〕这一命题的提出,点出了中国式民主发展的关键——要从民主实质的理论论证转到民主操作化的程序建设。因此,全过程人民民主在中国的提出,不仅仅是一种概念的创新,恰恰是中国社会治理现代化的实践过程的结果,以及大量民生问题涌现对民主的操作化需求。

如果我们在政治战略上把全过程人民民主界定为社会主义的本质,那么它就需要协商民主的技术化程序载体来推进各个层面的实践;同时作为解决问题的具体程序和方法的协商民主也需要嵌入解决治理问题的过程当中。双方都要像中国传统的木榫一样精准地嵌入到对方的结构当中,这正是中国式民主演化的现代化逻辑。

中国各个地方的实操过程,为全过程协商治理的闭环流程的技术化程序,提供了广阔的实验田,这是中国治理创新的一个特点,也是民主发展的优势。技术化本身就是科学化的要求,因为操作化的民主程序只有符合科学的设计,才能满足治理问题解决的需求。如果我们要“以钉钉子精神抓好改革落实”,中国就需要把民主的钉子钉在社会治理现代化的具体问题之上,实现党的二十大报告强调的“全过程人民民主制度化、规范化、程序化水平进一步提高”的明确要求,“以实绩实效和人民群众满意度检验改革”〔27〕。

〔参考文献〕

〔1〕〔2〕 马克思恩格斯选集:第3卷〔M〕.北京:人民出版社,1995:523,526.

〔3〕〔15〕 习近平.在中央人大工作会议上的讲话〔J〕.求是,2022,(5).

〔4〕〔5〕〔16〕〔17〕〔18〕 〔美〕罗伯特·达尔.论民主〔M〕.北京:中国人民大学出版社,2016:48,47,33,33,33.

〔6〕〔7〕〔8〕〔9〕〔10〕 中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定〔J〕.党建,2024,(8).

〔11〕〔23〕 习近平.在庆祝中国人民政治协商会议成立65周年大会上的讲话〔EB/OL〕.(2014-09-21)〔2024-11-15〕.人民政协网,https://www.rmzxb.com.cn.

〔12〕Habermas,Jürgen,translated by William Rehg, Between facts and Norms, The Mit Press, 1996, pp.296-298.

〔13〕 习近平在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上发表重要讲话强调 更加充分发挥人民政协的显著政治优势 不断巩固发展生动活泼安定团结的政治局面〔EB/OL〕.(2024-09-20)〔2024-11-15〕.人民政协网,https://www.rmzxb.com.cn.

〔14〕[美]熊玠.把协商民主作为国家战略——《习近平时代》选载〔N〕.学习时报,2016-06-30.

〔19〕James S. Fishkin, When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation, Oxford University Press, 2009.

〔20〕〔24〕韩福国.我们如何具体操作协商民主:复式协商民主决策程序手册〔M〕.上海:上海人民出版,2017.

〔21〕〔27〕习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告〔J〕.党建,2022,(11).

〔22〕 又踏层峰辟新天——《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》诞生记〔N〕.人民日报,2024-07-23.

〔25〕〔26〕景跃进.打开政治演进的技术通道〔A〕.韩福国.我们如何具体操作协商民主:复式协商民主决策程序手册〔M〕.上海:上海人民出版社,2017:序二.

【责任编辑:朱凤霞】