数字政府建设中的公民合供与政府回应

〔摘要〕基于公共利益的公民主动合供是重要的理论与实践命题,数字政府建设中公民如何参与合供,其内涵尚待剖析。研究基于中国政府网“我为政府网站找错”,抓取平台曝光的办结类数据,分析公民找错留言的网站层级、地区分布、错误类型与情感表达,分析政府答复的时长速度、策略模式,刻画政府与公民合供的行为特征。研究发现,基于公共利益的数字化合供已初露端倪,公民自发主动参与“找错”,已形成了对部级、省级、市级、县级的覆盖。公民合供在行政层级间呈现非均衡性,更倾向于给高层级政府网站“找错”,高层级政府网站多为功能可靠性错误,低层级政府网站多为内容准确性错误。政府回应的时效高且积极主动态势明显,发展出吸纳型、修正型、解释型、转移型四种策略模式。政府与公民的高合供意愿、高互动程度形成了“双向奔赴”的积极形态,助推治理效能提升。

〔关键词〕合供;数字政府;数字化合供;我为政府网站找错

〔中图分类号〕D63 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕2095-8048-(2025)01-0049-14

一、引言

数字政府建设是创新政府治理理念和方式的重要举措。2022年6月,《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》(国发〔2022〕14号)明确,数字政府建设要满足企业和群众多层次多样化服务需求,增强人民群众获得感、幸福感、安全感。如何调动人民群众的积极性、主动性、创造性,让人民群众充分表达意见,提交对数字政府使用的反馈,推动群众参与共建共用共治数字政府,〔1〕是政府提升治理能力的有效途径,也是数字政府建设的题中应有之义。

公共领域的“合作生产”(co-production,亦称“合供”)兴起,强调公民在公共服务设计、管理与提供中,既是消费者也是生产者。〔2〕〔3〕政府与公民合供提供公共产品或服务,能够激励公民参与、调动社会资源,成为影响公共服务质量和公共政策执行的关键因素。数字技术的运用,降低了大规模分散互动的成本,使得原本线下难以实现的、成本较高的合作生产实践成为可能,譬如数字政府建设中政府网站、一体化在线政务服务等,通过收集公民对政府服务方式、内容与过程的态度、反馈与评价,可以增进公民对政府服务工作的理解,反哺和优化政府管理服务〔4〕,研究证明公民合供在电子政务中扮演越来越重要的角色〔5〕。值得一提的是,当前对于合供的研究,多是基于线下实体空间的场景,关于数字技术环境下合供的研究讨论还不多,〔6〕线下合供的结论是否适用于线上的数字化合供也还存在诸多不确定性,迫切需要就数字化语境下的合供进行深入研究。

2016年,中国政府网开通了“我为政府网站找错”(以下简称“找错”)监督举报平台,鼓励广大网民积极参与给政府网站“找错”,要求各级各部门办理好网民留言,通过政民互动推动政府网站高质量发展,该案例为观察数字政府建设中的政府与公民合供提供了窗口。本文以“找错”平台为例,试图刻画公民合供与政府回应的行为特征,补充数字场景下合作生产研究的视角,为深入推进政府与公民合供提供路径参考。

"二、文献回顾

(一)公共领域中的合作生产

合供是公民与政府双向互动的过程,有序健康的合供将带来正向效应,推动公民成为公共事务的积极利益相关者,提高组织效率效益、节约成本,提高用户满意度。在合供中,政府与公民是处于同等重要地位,政府不仅要对公民需求进行回应,更重要的是将公民发展为合供者,推动公民的角色由需求表达者、服务消费者、评价者,转变为服务的创造者和提供者。Voorberg等(2015)特别强调公民在合供中扮演的多重角色,比如合作执行(政策或服务供给)、合作设计、公民作为合供的发起人以及其他类型的合供等。〔7〕

合供中公民的参与确实极为重要,有研究指出只有公民做出一定程度的实质性投入,影响到公共服务生产决策和结果,才能称为合供行为。〔8〕在国家与社会界限不断磨合的语境下,合供被认为是超越“非此即彼”框架的重要理念,重在推动国家和公民间建立起更好的合作,共同提供更高质量的公共服务。特别在面临基层治理中的“老大难”问题如“加装电梯”和“社区微更新”等时,都具有发展合供的潜质和特征,可以通过包容公民的异质化诉求,〔9〕发挥公民参与的能动作用,〔10〕推动公民与政府合供的发生,产出看得见的管理和工具层面的收益,并且在培育公民责任意识、增强社会资本、提高社会凝聚力等方面带来实质性结果,共同提升合供效能。〔11〕

(二)网络问政中的政民互动

在党中央“走好新时代党的群众路线”“通过网络走群众路线”的号召下,各级党委政府积极利用互联网、数字技术改善政民沟通,创新网上群众工作机制,发展了多样化的网络问政平台,如人民网“地方领导留言板”、政务微博、市长信箱等,公民将与自身紧密相关的利益诉求诉诸网络,人民有诉求、政府有回应,形成了政民互动的多样形态,这为研究政民合作提供了观察窗口。

研究发现,网络问政平台上的诉求,主要是单一议题或与当地居民生产生活密切相关的议题,〔12〕呈现为投诉举报、咨询求助的形式,目的是解决个体的急难愁盼问题。而真正从公共利益的角度出发,建言献策类的“公民型”留言比重还不高。〔13〕面对网络问政平台上的个体诉求,政府回应呈现“选择性特征”,议题单一的、能在短时间处理的、容易解决并能迅速看到成效的诉求,回应程度相对较高;〔14〕诉求中包含威胁性话语,表示如果诉求不解决将采取过激行为或做法的,基层政府出于社会维稳、担心闹大的目的也会尽快对其进行回复。〔15〕同时,网络问政中的“无效回应”现象渐渐凸显出来,部分回应仅表示信息接收、告知受理、解释辩护,却较少帮助网民解决实际问题。〔16〕

(三)群体合作中的行为动机

不论是公共服务中的政府与公民合供,还是网络问政中的政民互动,如何开展合作互动及其背后的动机极为重要。Tyler等(2013)发现群体合作中存在强制性与自主性两种行为模式,自主性合作行为被认为是不受群体规则或规范的明确要求,与物质奖励或制裁没有直接联系,而是自觉主动积极参与、贡献和投入以展现合作行为,具备明显的“自愿”特征。〔17〕这种“自愿”性主要受到社会动机的影响,如程序正义与社会认同,程序正义反映了结果分配和决策程序的正义性,人们对这种正义作出判断并被其激励,进而自愿参与群体合作,认同理论能够塑造共识,即强烈的社会认同会显著增强人们的社会合作行为。〔18〕将这种自愿行为放在不同的情境之下,就可以理解和解释在追求个人私利之外,个体为何因社会、群体或集体利益而进行主动合作。

当前,围绕着人民网“地方领导留言板”、热线电话、官微官博等开展的政民沟通,公民网络问政类型表现为咨询、投诉、举报、建议和感谢,主要关涉个体利益和群体利益。而公共服务中的合作生产,不仅关涉个体利益和群体利益,还涉及外溢的社会效益(公共利益)。尤其数字政府建设中的合作生产开启了新阶段,区别于网络问政阶段主要对个体利益的关涉,公民与政府更多着眼于公共利益的实现,兼顾个体和群体利益的表达,通过组织、协调、参与等开展合供,推动公共服务的执行与目标达成。因此,本文重点观察公民合供的行为选择和政府回应的实践表现,分析政府与公民合供的机理特征,开启理解数字政府建设中政民合供的视角。

"三、案例选择:“我为政府网站找错”平台

(一)案例概况

自20世纪末我国启动“政府上网工程”以来,政府网站建设呼声高涨。2006年《国务院办公厅关于加强政府网站建设和管理工作的意见》(国办发〔2006〕104号)明确,政府网站具有信息公开、在线办事和互动交流三大功能。同年,中国政府网门户网站正式开通。此后,各级政府部门纷纷建设并开通政府网站,在《政府信息公开条例》《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》等政策文件指引下,政府网站数量从少到多、内容从单一到丰富、服务从欠缺到提升,〔19〕初步形成了以中国政府网为引领、部门和地方各级政府网站为支撑的一体化高效联动网上政府形态,涵盖了告知、咨询、合作与服务等多项功能,成为政务公开、政策发布、舆论引导与便民服务的重要平台。然而,在发展过程中,政府网站的庞大数量与发展质量却形成了鲜明反差,群众对“更新不及时、内容不准确、互动不回应、服务不实用”等问题反映强烈。〔20〕

为了切实解决政府网站“僵尸”“睡眠”等现象,推动政府网站规范高效发展,2015年国务院办公厅组织开展了第一次全国政府网站普查,并自2016年起建立起常态化抽查检查机制。同时,国务院办公厅还发挥群众监督作用,鼓励群众参与到政府网站建设运营中来,在中国政府网建设开通“我为政府网站找错”监督举报平台,要求各级各类政府网站在底部功能区添加“找错”平台入口,政府网站欢迎“大家来找茬”。

在此基础上,国务院办公厅配套出台相关制度机制,推动“找错”平台应用与发展。一是明确“找错”留言办理流程。明确国务院办公厅负责将网民留言转给各省部级办公厅,省部级办公厅负责本地本部门职责范围内的网民留言办理工作的统筹、指导和协调。省部级办公厅将留言转办给政府网站主管部门,各地区各部门网站主管部门负责本地本部门职责范围内的网民留言办理工作。二是建立“找错”留言办理考核机制。国务院办公厅明确要求网站单位按期办结网民留言,下发《关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》(国办发〔2018〕123号),将“找错”留言办理情况纳入政务新媒体检查抽查指标。三是建立“找错”留言办理公开机制。“找错”平台设立了“曝光台”,除留言反映情况不属实、涉及领土主权和国家安全、涉及个人隐私和商业秘密等特殊情况外,已办结的留言情况通过“曝光台”自动向全社会公开,组织或个人均可查看和使用留言办理数据。

通过顶层设计、制度建设与实践推动,“找错”平台已成为网民参与政府网站建设、促进政府网站提升的重要渠道,成为观察数字政府语境下公民与政府合作生产的重要窗口。特别是,日益公开化、透明化、规范化的参与渠道,进一步激励广大网民主动为政府网站“找错”,“找错”平台积累了公民合供与政府回应的大量数据,为观察数字时代的在线合作生产提供了具象案例。因此,本文收集“找错”平台上的公民留言与政府回应数据,并辅以其他公开数据源,剖析数字时代公民与政府合供的特征。

(二)数据来源

“找错”平台于2021年4月份进行过系统与功能升级,本文重点关注升级后积累的平台数据,以整年份为单位,抓取了“曝光台”中的网民留言办结数据,时间跨度2022年1月至2022年12月,数据包括网站名称、留言时间、曝光时间、答复时间、答复单位、问题类型、问题描述、答复内容等,共抓取数据22029条。因“曝光台”仅能抓取办结类留言,不足以反应网民主动留言的全貌,因此,本文还结合了主管部门通过其他渠道发布的相关统计数据。

《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(国办发〔2017〕47号)要求,各地各部门需编制政府门户网站工作报表和政府网站监管年度报表,并于每年1月31日前向社会公开。政府网站监管年度报表中包括了“找错”平台网民留言数量,可以用于验证和补充“曝光台”办结留言数据量。因此,研究搜集了31个省(自治区、直辖市)和61个国家部委(局)在2022年的政府网站监管年度数据,数据显示,2022年“找错”留言数为41917条。市级、区县级仅有工作年度数据,无监管年度数据的公开。本文结合“找错”平台数据和政府网站监管年度数据展开研究。

(三)研究方法

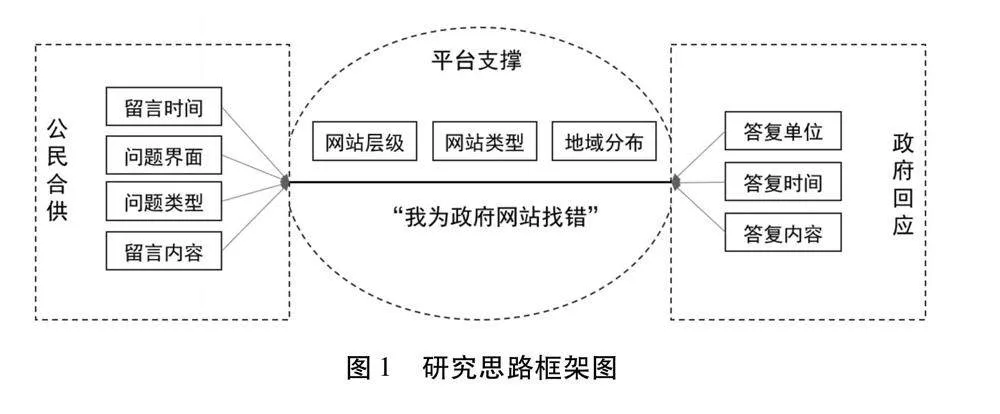

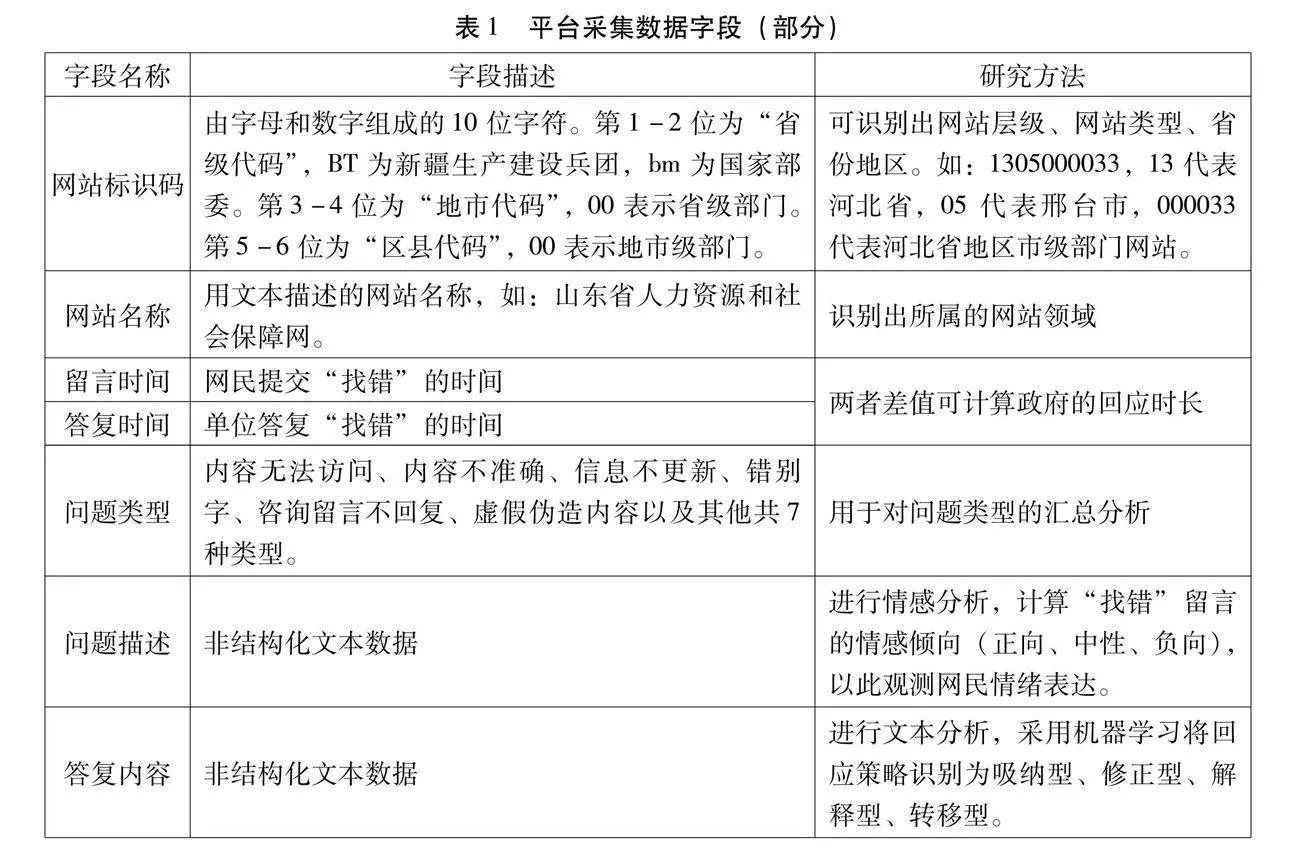

本文基于采集的“找错”数据,分析数字化情境中公民合供的行为特征与地方政府的回应特征,思路框架如图1所示。从网站平台角度,观察合供的网站层级、所在地区、网站类型。从公民合供角度,观察公民提交的问题类型以及留言内容中蕴含的情感倾向。从政府回应角度,观察回应时长、回应策略。研究采用描述性统计方法,从相关字段或层面切入(如表1所示)。

图1 研究思路框架图

1.网站平台相关属性

设置“网站层级”属性。研究从中国政府网获取了全国政府网站基本信息数据,2022年1月4日,中国政府网显示政府网站运行总量为13962个。其中,多数部门或政府网站具有明确的行政层级,直接归入相应的网站层级,但根据经济社会发展需要,各地还设置了部分功能区,包括高新区、开发区、保税区等,这些功能区也建立了网站,本文依照各功能区对应的行政层级,将其归入相应的网站层级。综合来看,国务院部门及其内设、垂直管理机构等部级网站有508个,省级网站有1690个,市级网站有8786个,县级网站有2978个。

设置“网站类型”属性。根据《政府网站发展指引》要求,县级以上各级人民政府、国务院部门开设门户网站。省级、地市级政府部门,以及实行全系统垂直管理的部门设在地方的县处级以上机构,根据需要开设本单位网站。因此,政府网站包括门户网站和部门网站两类,其中,门户网站有3230个,部门网站有10732个。

设置“省份地区”属性。由于各地区经济社会发展状况、人口规模等不同,地区间公民合供网站的“找错”也表现出差异性,通过对所属地区的考察,可以透视公民“找错”的空间分布情况。即在研究数据中标识该网站所属的省份,后续可以开展以省份为单位的统计分析。

2.公民合供相关属性

设置“问题类型”属性。平台设有内容无法访问、内容不准确、信息不更新、错别字、咨询留言不回复、虚假伪造内容以及其他等7种类型,公民在提交“找错”问题时需选择问题类型。本文基于平台设计的这7种类型,观察每种问题类型的呈现特点与规律。

设置“情感表达”属性。公民在提交“找错”问题时会进行问题描述,问题描述作为非结构化文本数据,需要转化为结构化数据,进入本文研究议题。研究采用情感分析方法,基于文本中带有情感色彩的词语对主观文本进行情感倾向界定,进而识别在参与“找错”合供中公民的情感倾向。百度的预训练语言模型ERNIE在语义相似度、自然语言推理、文本情感分析等方面表现佳。〔21〕因此,本文使用ERNIE进行“找错”留言的情感分析,计算得到该留言数据的情感倾向(正向、中性、负向),用于后续情感表达分析。

3.政府回应相关属性

设置“回应时长”属性。回应时长即政府答复留言时间与网民提交留言时间的时间差,可以反映主管部门回应“找错”的速度,从中可以观测政府对待“找错”留言的态度。

设置“回应策略”属性。主管部门在收到网民“找错”留言并核实“找错”信息后,需回应答复公民,对答复内容的分析发现,政府通常采用四种回应策略。一是吸纳型策略。即承认网站上存在的错误、接纳留言信息并表示改正错误,指出错误之处,解释错误原因,提出改正方向。部分回应还对网民“找错”表示感谢,对网站出现的错误表示歉意,承诺健全机制、压实责任等。二是修正型策略。即拒绝承认网站上存在错误,表示已认真排查核实,但并未发现或复现网民的错误信息,网站功能、系统、程序、内容或页面等正常,指出网民可能由于网络不稳定、能力限制或业务承载量等原因,造成无法正常使用网站服务。部分回应提出解决方案或表示电话沟通,以指引指导网民解决问题。三是解释型策略。即隐晦承认网站上存在的问题,解释网站错误是受客观条件的制约产生的,如时代发展、业务变迁、系统升级、数据归档等,辅以数据、材料、文件等形式描述产生问题的原因,承诺待客观条件解除后,即推动网站朝网民期望的方向发展。四是转移型策略。即拒绝承认网站上的错误,指出网民发布的“找错”信息与网站本身的内容、信息或功能无关;抑或指出网民发布的问题信息,找错了责任部门,非本网站主管部门的职责范畴。回应通常是直接转办给责任部门或指引网民找到对应的责任部门。在上述四种类型之外,还有部分答复仅表示“感谢您的宝贵意见”“不再受理(留言重复)”“已电话沟通”,无法判断其回应策略,无益于回应特征分析,标识为“无”。

研究运用有监督的机器学习方法进行回应策略的识别。按答复时间对答复内容开展分层抽样,构建起含1000个训练样本、300个验证样本、300个测试样本的样本库,经过多次调优迭代后,识别准确率为85.81%。研究基于该模型对答复内容进行回应策略的自动识别,并将识别分类结果写入到研究数据中。整个监督学习过程在此不再赘述。

"四、公民合供行为的特征分析

研究以网站层级、网站类型为分析维度,从宏观上观察合供发生的整体情况。以地区分布为分析维度,从中观上考察合供发生的地域差别与趋势。以错误类型、情感表达为分析维度,从微观上考察公民合供的细节特征。在研究中主要采用年度统计量数据,为排除绝对数量指标给分析带来的影响,辅助采用占比数据,兼顾层级、类型、领域等本身覆盖面的不均衡性,还综合采用以网站为统计单位的合供水平等衡量指标。

(一)合供网站的层级与类型

从网站层级看(如表2所示),省级网站合供量最高为7791条,占全部合供层级的35.37%。在部级、省级、市级、县级网站数量总体不均衡的情况下,合供水平(合供量/网站数量)也有观察价值,数据显示,部级网站合供水平最高,每个部级网站平均有9.43条的合供量,每个省级网站平均有4.61条的合供量,每个市级网站仅有不足1条的合供量。从网站合供层级来看,高层级政府网站受到公民“找错”更多的青睐。

"从网站类型看,部门网站“找错”数量为20388条,占比为66.64%,门户网站“找错”数量为10207条,占比为33.36%。省级部门网站的“找错”数量在部门网站中占比最高,为45.7%,省级门户网站在总体门户网站中的占比最低,为13.31%,而县级政府门户网站的“找错”数量在总体门户网站中占比最高,为57.64%。网民更倾向于给政府部门网站找错,尤其愿意合供高层级政府的部门网站,县级政府由于没有建设部门网站,所以其门户网站也就成为“找错”的重要承托地。

(二)合供的地区分布

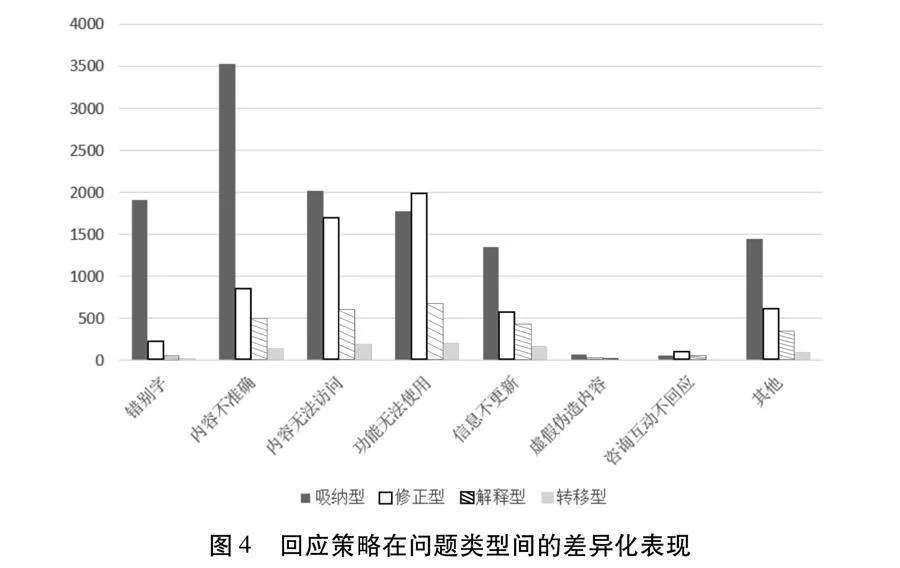

本文考察各地区在合供方面的表现(如图2所示)。一方面,研究基于政府网站监管年度报告,统计各省(自治区、直辖市)网民“找错”的公开报告数据量,2022年度以省(自治区、直辖市)为衡量单位的“找错”总量为32595条。其中,参与量较高的五个地区分别为广东、福建、浙江、山东、四川,广东省“找错”量占比达12.55%,参与量较低的五个地区分为别宁夏、西藏、吉林、天津、海南,宁夏回族自治区“找错”量占比仅为0.1%。另一方面,研究基于抓取的合供数据进行统计分析,以“所属省份”为分析单位,取2022年的合供量数据为衡量指标,共有“找错”数据量18049条。其中,合供量最高的五个地区分别为广东、福建、山东、四川、浙江,广东省“找错”量为1757条,占比为7.93%,合供量最低的五个地区分别为西藏、宁夏、吉林、天津、海南,西藏自治区2022年“找错”量仅有18条。综上,从对省(自治区、直辖市)级地区的比较分析来看,监管年度数据与网络抓取数据,两个数据分析结果趋势一致。鉴于政府公开的网站监管数据缺失市、县部分,使用网络抓取数据进行后续地市、区县层级的分析。

结合抓取数据考察“所属地市”情况发现,福州市的“找错”量最高,平均每月找错量为63条,其次为深圳市、成都市、西安市、青岛市。日喀则、山南、那曲、阿里等地区的“找错”量最低,年度找错量仅有1-3条,地市级网站“找错”合供频率的中位数在1.24条/月左右。综合省级“找错”和市级“找错”分布来看,地区间分布差异较明显,东部沿海地区居民“找错”更为积极,中西部地区相对不够主动。

(三)合供的错误类型

抓取数据分析显示(如表3所示),在所有问题类型中,“内容不准确”数量最多,为5086条,占比也最高,为23.09%。“内容不准确”在各级网站都比较突出,部级网站“找错”中该问题占比为23.33%,省级网站“找错”中该问题占比为17.33%,市级网站“找错”中该问题占比为25.11%,“内容不准确”在县级政府网站中尤为突出,占全部县级网站“找错”数据量的31.52%。

各层级政府在“找错”问题类型上表现出差异性。一方面,高层级政府网站“找错”问题集中在服务可靠性上。省级政府网站在“功能无法使用”“内容无法访问”上占比较高,两者占比达54.44%。部级政府网站的“功能无法使用”和“内容无法访问”占比比率相当,但比其他问题类型占比均高。另一方面,低层级政府网站“找错”问题集中在内容准确性上。“错别字”“内容不准确”问题在县级网站尤为鲜明,占该层级网站问题类型总量的比例为48.39%。市级政府网站的“错别字”“内容不准确”问题占比量也达到了37.01%。

"(四)合供的情感表达

从整体上看,网民“找错”留言以负向表达为主,负向表达占比为81.29%,中性表达占比为3.68%,正向占比为15.03%。人民网“地方领导留言板”中,公民在表达历史遗留类议题和城乡建设类议题时偏向消极、负面;〔22〕省级地方的问政类政民互动平台中,公民的诉求文本也以“弱负面情感表达”为主。〔23〕由此,基于公共利益或群体利益的网民情感表达倾向,一定程度上与基于个体或群体利益诉求表达的情感倾向是一致的。进一步观测发现,在不同层级政府网站中的情感表达差异性不明显,部级网站负向表达占比最低,为78.4%,省级网站负向表达占比最高,为84.51%,部级网站与县级网站均有约17%的正向表达占比。在不同错误类型的留言中体现出细微的情感偏差,对“虚假伪造内容”“咨询互动不回应”的负向情感最强,占比达到90%以上,而对“错别字”则略显宽容,正向情感表达占比为21.91%。这一发现,改观了研究者最朴素的认知,原本认为网民对“错别字”这种最基础、最门槛的错误会表达强烈情绪甚至难以容忍,但数据却显示,网民在用平和情绪陈述错误是什么以及该如何改正,对政府网站存在的细微错误表现出宽容度和包容性。

"五、政府回应行为的特征分析

研究从政府回应速度、回应策略层面考察,主要采用年度统计量,为排除绝对数量指标给分析带来的影响,还兼顾采纳占比数据。同时,结合公民合供中表现出来的网站层级、地域分布、错误类型等特征,进行综合分析,以此多维度观察政府回应的特征。

(一)回应时间与速度

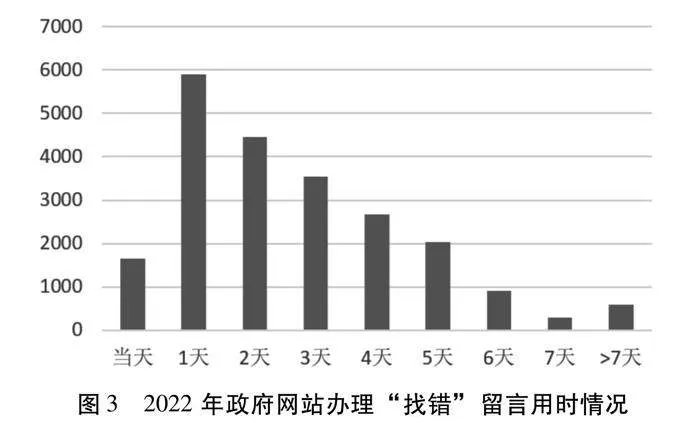

回应速度通过答复时长来测量,答复时长越短说明速度越快。根据《“我为政府网站找错”网民留言办理规范》(国办公开办函〔2018〕8号)的要求,各地区、各部门收到网民留言后,要在3个工作日内完成办理工作。从答复时长来看(如图3所示),当日即答复并办结的占比为7.48%,答复时长为1天的占比最高为26.75%,答复时长为2天的占比为20.23%,答复时长大于7天的占比为2.66%,政府对网民“找错”留言的办结答复平均时长为2.78天。

从网站层级看(如表4所示),低层级政府网站在答复网民留言方面速度更快。部级网站平均答复时长为3.61天,省级网站平均答复时长为2.88天,市级网站平均答复时长为2.28天,县级网站平均答复时长为2.28天。与高层级政府网站相比,低层级政府网站更迅速地开展网民“找错”留言的核实、办理和回复,表现得更为积极,时效也更好。当然,这里可能也因个别现象的因素,如部分国家局和省级网站的答复时长超过80天,从而拉高了整体的平均办理时长。

从网站类型看,门户网站办结网民留言的速度更快。部门网站办结留言平均用时2.98天,门户网站办结网民留言平均用时2.37天。门户网站作为各地区为民服务的窗口,更为关注“找错”留言办理的时效,加之政府办公厅(室)具有较强的综合协调能力,能够有效统筹各方面资源力量,加速网民留言的办理。

从错误类型看,简单错误的办理回复时效更好,“错别字”问题办理时效最短。对“错别字”问题的留言办理时长平均为2.34天,而对“内容无法访问”“功能无法使用”“信息不更新”“咨询互动不回应”等问题的办理时长均超过2.88天。对“内容不准确”问题的平均办理时长为2.69天。可见,对于一些显而易见或较易核实的“错误”问题,政府部门能够迅即给出答复或回应,而对于一些需要多流程验证、跨部门核实、多场景重现等相对较复杂的“错误”问题,则需要较长的办理时间。

从地区分布看,东部地区相比西部地区表现出更好的办理时效。福建省的办结时长最短为1.71天,东部地区省份办理时长普遍在2天左右。中部地区的山西、湖南办理时长均在2天以内。西部地区云南、重庆、广西等办理时长在2.8天以上。其中,湖北省平均办理时长为5.11天,回归源数据发现湖北省应急厅存在2个办理时长超过100天的奇异值。

"(二)回应的策略选择

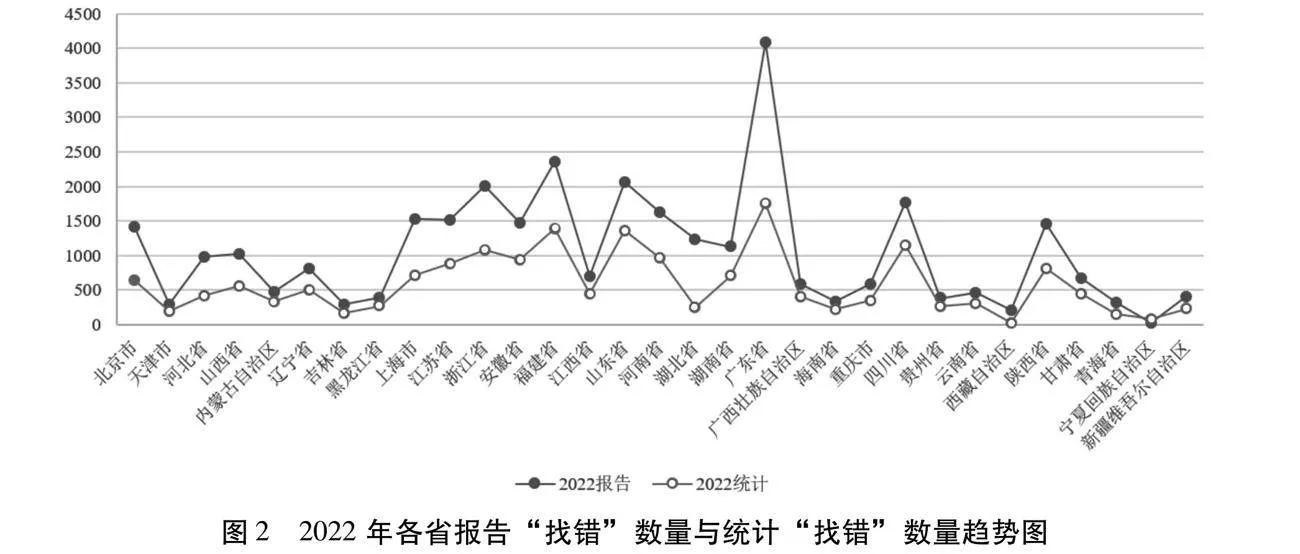

从整体上看,各级政府采用吸纳型策略最多,占比达55.27%,政府积极吸收网民的“找错”,理论上可激发和鼓励网民的“找错”行为。采用转移型策略回应的情况最少,为3.94%,政府部门积极承接给本部门的留言,并努力来回应网民诉求。还有部分政府回应内容的回应倾向不明显。研究结合网站层级、错误类型、回应时长来观察回应策略选择的差异(如表5所示)。

一是修正型策略较多被高层级政府网站采纳。部级网站采纳修正型策略的占比为33.52%,省级网站为33.59%,对网民提出的“错误”进行回应和修正,回归源数据可知,因部级、省级政府网站承载了较多的政务服务事项,网民从个人体验出发指出了使用服务功能中的缺陷,指向了政府网站存在的问题,高层级政府进行修正型回应,针对个人情境与诉求进行指导指引。相较于低层级政府网站,高层级政府网站还较多地采纳了解释型策略,就网民找出的错误或问题,进行政策文件、客观条件限制、工作进度等层面的解释。就部级政府网站来说,其采纳转移型策略的比重最高,为8.23%,将网民留言转办给其他部门。而低层级政府则更倾向于采用吸纳型策略,尤其县级政府直接连通人民,是落实为民服务的重地,所以网民“找错”留言转移转办的空间较小。

"二是吸纳型策略体现出较快的回应速度。与采用其他回应策略相比,采用吸纳型策略的回应平均时长最短,为2.56天,2天以内的回应占比为56.6%。采用转移型策略的回应最慢,平均时长为2.89天,2天以上的回应占比为68.9%。转移型策略的较慢回应速度,从侧面反应出各级政府在采纳转移型策略时较为审慎,应是经过认真核实之后,切实从职责范围、服务效率、服务准确度等方面考量后开展的转移转接。

三是多元化策略回应网民的复杂化“找错”(如图4所示)。对于“错别字”“内容不准确”等相对简单的找错留言,政府回应采纳了较多的吸纳型策略,修正型、解释型、转移型策略采纳较少。而对于“内容无法访问”“功能无法使用”等相对复杂的找错留言,由于其原因难以界定判定,所以不仅花费了较长的回应时间,而且体现出吸纳型、修正型、解释型等多元化回应策略占比均衡的局面,甚至在“功能无法使用”问题的界定上,修正型策略超过了吸纳型策略,也即是说网民关于功能方面的“找错”可能是偏颇的,背后的原因是多方面的。可能受网民个人信息素养、数据素养的制约,在应用政务服务过程中,个体能力还存在短板弱项,比如答复内容中大量提到浏览器cookie、版本是否适配、缺少flash插件等。也可能是政务服务的复杂性影响到办理流程的效度,发起一项政务服务通常需要提交多项证明材料,网民在没有充分准备前,很难确保一次填写成功或实现全部流程。最后,政府网站服务与功能的稳健性也有待进一步提升。

"六、结论与讨论

研究以“我为政府网站找错”平台办结类留言为数据源,描绘了公民合供在网站层级与类型、地区分布、错误类型、情感表达等方面的特征,刻画了政府办理的回应时效与策略选择等特征,有以下发现值得总结讨论。

一是基于公共利益的数字化合供已初露端倪。不同于以往公民对于个体利益和群体利益的追求,“找错”平台是旨在促进公共利益的公民主动合供的良好示范。一方面,公民合供意在追求公共利益的实现。“找错”直接关涉个体或群体利益,同时关涉政府发布内容的准确性、提供功能的完备性,关涉政府形象与公信力,公民在合供“找错”过程中超越了个体利益而趋向公共利益,形成了对部级、省级、市级、县级四个层级的合供覆盖面,达到了一定的合供量与合供频率。有新闻报道,热心网友曾经连续3个多月、每天花1~2个小时,从国务院部门网站到地方政府网站,给全国政府网站“找错”。〔24〕另一方面,公民合供是能动性作用发挥的结果。根据公民参与阶梯理论〔25〕,公民参与公共事务呈现出从“政府吸纳公民”到“公民配合政府”再到“公民主动参与”的梯次发展特征。〔26〕“政府吸纳公民”“公民配合政府”是在政府有组织的动员与引导下,公民作为对象被吸纳进来,具有鲜明的政府主导性特点,而“我为政府网站找错”是政府搭建的数字化平台,公民自发主动参与进来,未开展大规模的组织动员,也未发现压力机制的传导,成为发挥公民的能动性与主体性的重要现象。

最重要的是,数字时代的政府与公民合供已然从语言互动上升到行动执行阶段。既有合供实践重在需求表达和沟通协商,通过在线平台发布政策文件向公民征求意见,通过设置领导留言板、领导信箱等收集公民诉求并进行回应,而真正执行阶段的参与度相对较低。〔27〕在“我为政府网站找错”过程中,合供不仅体现在政府回应的速度、语言与态度等方面,还体现在政府吸纳错误立即整改,或转办其他部门等,行动执行阶段的合供质量能级显著提升,在参与政府治理、驱动效率提升、增进服务公平方面取得了明显绩效。

二是公民合供在行政层级间呈现非均衡性。公民对高层级网站的“找错”频率更高,更愿意参与高层级网站的“找错”合供,这可能与公民对政府的认识有关。相较于低层级政府,高层级政府在权力运作、政策制定、建章立制等方面更加透明规范,具有更高的治理效能,公民对其呈现更高的信任感。既往研究也发现,公民普遍对高层级政府较为信任,而对基层政府信任度偏低,呈现出“央强地弱”的差序格局。〔28〕除了信任的因素之外,公民的价值追求与需求满足也会影响公民选择,参与高层级网站“找错”,更容易体现自身价值及增强价值获得感。公民对政府网站“找错”类型表现出差异化,对高层级网站“找错”多关注服务可靠性,对低层级网站“找错”多关注信息准确性,这是由不同层级政府网站的服务侧重点和短板弱项共同决定的。从服务侧重点上看,高层级政府网站侧重重大事项公示、为民在线服务功能,是群众办事与使用服务的主要平台,其服务的可靠性、可用性等成为群众“找错”重点;而低层级政府网站重在发布政策、发布信息与内容,是群众获取生产生活信息的直接来源,由此,其发布的通知公告、工作数据等成为群众“找错”重点。从服务短板弱项上看,高层级政府网站关于数字化功能的“找错”合供量高,说明其在面向海量群众时,可靠运行、稳定服务还有进一步完善提升空间;低层级政府网站关于具体内容的“找错”合供量高,说明其在发布公布信息内容时,还存在内容、字词、数据等方面的错误。

三是政府回应时效高且积极主动态势明显。从时效上看,各级政府对网民“找错”留言整体能够做到“有回应”“快回应”,尽管对一些复杂问题留言的个别办理时效稍长,但总体上看平均2.78天的时效,相较于2016年平均6.63天、2017年平均5.04天、2018年平均3.22天的办理时长,〔29〕办理留言的速度已有大幅提升。从策略上看,本文提出政府对“找错”留言回应通常采纳吸纳型、修正型、解释型、转移型四种策略。既有研究多有对政府回应的关注,翁士洪等提出了网络参与中政府决策回应存在鸳鸯模式、蜂王模式、杜鹃模式、鸵鸟模式,〔30〕陈翀等将政民互动平台中政府回应划分为倦怠型、话语型、行动型、均衡型〔31〕。本文提出的四种策略与既有研究有共识,如吸纳型策略是政民高互动的结果,与鸳鸯模式、行动型有内在契合性,但是也有特殊性,本文提出的四种策略都是政府积极主动回应的呈现,只不过方式方法有差异,而鸵鸟模式或倦怠型都是消极应对和缺乏有效回应的结果。此外,各级政府网站答复文本长度平均达91.76个字符,体现出政府回应的诚恳态度。

特别是回归答复内容源数据可见,部分网民“找错”留言与网站内容、数据、信息本身的质量无关,主要关涉业务内容、业务流程或业务规则,甚至是个人或集体诉求,但是承办部门还是积极通过政策文件来回应和解答网民留言,或将网民诉求转办相关职能部门,或告知网民表达诉求的渠道与部门,表现出积极的回应性与互动性。这种积极主动性甚至超越了传统意义的职责边界,用“想尽办法”代替了“非我职能”,切实以行动彰显治理理念转变和为民服务情怀,增强了公民对政府形象的接受度与认可度。

四是“双向奔赴”的合供助推治理效能提升。合供的主体特征、外部环境等因素是影响治理效能的权变因素。〔32〕合供的主体并非孤立存在,而是相互联结、相互影响。作为主体之一的网民主动积极“找错”,从县级政府网站到部级政府网站,从“错别字”“内容不准确”到“内容无法访问”等,“找错”的频度、深度与广度体现出公民侧较高的合供意愿。当然,网民“找错”留言表现出以负面情感表达为主的特征,期望通过负面情感唤起政府对民意的关注和重视,已有研究也发现网络问政存在“适度压力型”特征,情感倾向越负面,政府回应率越高、回应质量越好,〔33〕公民感知到被尊重、被认可、被鼓励,驱动其参与更广范围的合供。〔34〕作为另一主体的政府积极回应“找错”问题,不仅实事求是吸纳错误或者修正错误,而且对错误发生的原因、错误修正的依据进行细致解读和答复,加之当日回复办结的高占比,显示出政府侧较高的合供意愿,政府的回应又驱动公民持续参与,政府回应率越高,公民参与越活跃。〔35〕两个主体的高合供意愿、高互动程度表现为“双向奔赴”的积极形态,能够有效减少合作过程中的不确定性和相关主体的不安全感,增强合作行为的可预见性与稳定性,释放公共服务的“获得感效应”,提升合作生产治理效能。此外,由数字技术支撑的政府网站平台,因其广覆盖、广接入、深服务,也助推公共服务效率、多元主体参与,增强政民合供的包容性。

本文通过对“我为政府网站找错”案例的分析,呈现了数字政府建设中的公民合供与政府回应的特征。但是哪些因素会影响合供、如何影响合供?省级、市级的合供为何表现出差异性?差异性背后是否与其人口规模、经济发展水平、人均受教育程度、网络普及率、网站绩效等因素有关等,这些问题还需要深入探讨。

〔参考文献〕

〔1〕马亮.中国数字政府建设的理论框架、研究议题与未来展望〔J〕.中共天津市委党校学报,2021,(2).

〔2〕Ostrom E, Parks R B, Whitaker G P, et al. The Public Service Production Process: A Framework For Analyzing Police Services〔J〕. Policy Studies Journal,1978,7(Sl).

〔3〕Parks R B, Baker P C, Kiser L, et al. Consumers as coproducers of public services: Some economic and institutional considerations〔J〕.Policy Studies Journal,1981,9(7).

〔4〕郑跃平,孔楚利,邓羽茜,等.需求导向下的数字政府建设图景:认知、使用和评价〔J〕.电子政务,2022,(6).

〔5〕马亮.数字政府建设:文献述评与研究展望〔J〕.党政研究,2021,(3).

〔6〕 Lember V, Brandsen T, Tnurist P. The Potential Impacts of Digital Technologies on Co-Production and Co-Creation〔J〕. Public Management Review,2019,21(11).

〔7〕Voorberg W H, Bekkers V J, Tumer L G.A systematic review of co-creation and co-production: Embarking on the social innovation journey 〔J〕.Public Management Review,2015,17(9).

〔8〕Rosentraub M, Harlow K. Public/private relations and service delivery: The coproduction of personal safety 〔J〕.Policy Studies Journal,1983,11(3).

〔9〕肖哲,魏姝.理解邻里社区中的“公民合供”:社会动机视角下的分析框架〔J〕.上海行政学院学报,2022,(4).

〔10〕王欢明.“草根”驱动的公共服务合作生产及其机制——基于S市Y街道微基建PPP改造的案例分析〔J〕.中国行政管理,2022,(4).

〔11〕Jo S, Nabatchi T. Different processes, different outcomes? Assessing the individual‐level impacts of public participation 〔J〕.Public Administration Review,2021,81(1).

〔12〕Su Z, Meng T. Selective responsiveness: Online public demands and government responsiveness in authoritarian China〔J〕.Social Science Research,2016,59(5).

〔13〕罗昕,李兮言.媒体网络问政平台的传播效果探析〔J〕.东南传播,2012,(5).

〔14〕夏瑛,张东,赵乾.环保督察中的环境诉求与政府回应——基于省级环保督察资料的实证分析〔J〕.经济社会体制比较,2021,(1).

〔15〕孙小逸.从单一结果导向到“过程—结果”导向:政府回应公众诉求的特征分析与路径优化〔J〕.南京社会科学,2024,(1).

〔16〕〔23〕〔33〕曹艳辉.“适度压力型”政民互动:基于中部省级网络问政平台的数据分析〔J〕.新闻与传播评论,2023,(2).

〔17〕Tyler T, Blader S. Cooperation in groups: Procedural justice, social identity, and behavioral engagement 〔M〕.Milton OX:Routledge,2013:pp.181-214.

〔18〕Tyler T R. Social justice: Outcome and Procedure 〔J〕.International Journal of Psychology,2000,35(2).

〔19〕 闫育芸,靳倩,姚雨秋,等.基于政务工作的政府网站建设治理探析〔J〕.中国管理信息化,2020,(13).

〔20〕王仲伟.切实加强内容建设 努力办好政府网站〔J〕.中国行政管理,2014,(12).

〔21〕徐振国,王佳宁,王悦,等.基于深度学习的自媒体平台在线课程质量评价研究〔J〕.电化教育研究,2023,(8).

〔22〕李锋.网络空间公民利益诉求的对象选择与行为特征——以全国网络问政平台的大数据分析为例〔J〕.探索,2019,(6).

〔24〕南方都市报.谁在给全国政府网站“找茬”挑错?〔EB/OL〕. (2018-02-12)〔2024-11-25〕https://www.rmzxb.com.cn/c/2018-02-21/1962885.shtml.

〔25〕何雪松,侯秋宇.城市社区的居民参与:一个本土的阶梯模型〔J〕.华东师范大学学报(哲学社会科学版),2019, (5).

〔26〕颜海娜,吴泳钊.数字技术何以助推公众参与——以广州市“共筑清水梦”平台为例〔J〕.学术研究,2023,(9).

〔27〕吴金鹏.公民共同生产行为:文献评述、研究框架与未来展望〔J〕.公共管理与政策评论,2022,(6).

〔28〕Li L L. Political trust in rural China〔J〕. Modern China, 2004,30(2).

〔29〕Ma L, Wu X. Citizen engagement and co-production of e-government services in China〔J〕. Journal of Chinese Governance, 2020,5(1).

〔30〕翁士洪,顾丽梅.网络参与下的政府决策回应模式〔J〕.中国行政管理,2012,(8).

〔31〕陈翀,徐曾旭林,何立晗,等.网络问政的政府回应模式判断——基于B市和S市政府门户网站政民互动数据〔J〕.文献与数据学报,2019,(3).

〔32〕王学军,陈友倩.合作生产治理效能提升的机制构建〔J〕.行政论坛,2023,(5).

〔34〕冀翠萍,马亮.基于用户评论的移动政务绩效及其影响因素〔J〕.治理研究,2023,(3).

〔35〕常多粉,郑伟海.网络问政时代政府回应如何驱动公众参与——基于领导留言板面板数据的实证分析〔J〕.社会发展研究,2023,(2).

【责任编辑:罗唯嘉】