论传统文化在课程思政中的激活与融合

摘"要:思政课堂是落实中华优秀传统文化教育的主要阵地。传统知识中有很多涉及传统文化的教育素材,他们不但是高校讲好中国故事、传播中国声音的重要载体,更是构建高质量思政教育的智力供给,但是目前我国课程思政建设中仍然存在传统文化的融入困境。该文以知识产权保护为视角,以传统知识保护课程为例,通过调研传统社区,收集并挖掘传统知识元素,构建传统知识融入思政教学的良性循环机制。研究发现,通过革新教育模式、鼓励社会实践和提高教师素养的方式,可以有效激活传统知识丰富的知识内涵和天然的育人功能,为培养新时代具有家国情怀的新青年提供新思路。

关键词:课程思政;传统知识;中华优秀传统文化;家国情怀;立德树人

中图分类号:G640"""文献标志码:A"""""文章编号:2096-000X(2025)S1-0163-06

Abstract:IdeologicalandpoliticalclassroomisthemainpositiontoimplementExcellentTraditionalChineseCulture.Therearemanyeducationalmaterialsinvolvingtraditionalcultureintraditionalknowledge,whichareimportantcarriersforcollegesanduniversitiestotellChinesestorieswellandspreadChinesevoices,aswellastheintellectualsupplyforconstructinghigh-qualityideologicalandpoliticaleducation.However,therearestilldifficultiesinintegratingtraditionalknowledgeintotheconstructionofideologicalandpoliticaleducationinourcountry.Byinvestigatingtraditionalcommunities,collectingandminingtraditionalknowledgeelements,thispapertakesintellectualpropertyprotectionastheperspectiveandthecourseofTraditionalKnowledgeProtectionasanexample,inordertoconstructavirtuouscyclemechanismofintegratingtraditionalknowledgeintoideologicalandpoliticaleducation.Thestudyfindsthatthroughreformingeducationmode,encouragingsocialpracticeandimprovingteachers'quality,therichknowledgeconnotationandnaturaleducationfunctionoftraditionalknowledgecanbeeffectivelyactivated,andnewideascanbeprovidedforthecultivationofyoungpeoplewithnationalfeelingsinthenewera.

Keywords:ideologicalandpoliticaleducation;traditionalknowledge;ExcellentTraditionalChineseCulture;nationalfeelings;fostercharacterandcivicvirtue

中华优秀传统文化的正确引导和宣传关系着我国两个一百年奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的实现。因为“中华优秀传统文化是中华民族的文化根脉,其蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,是我们中国人思想和精神的内核[1]”。传统知识作为最能体现中国传统文化的知识形态,涵盖了中华民族世代相传的技术诀窍、技能、创新、做法和学识,这些知识也涉及我国百年发展史的方方面面。因此推动传统知识在思政教育中的普及,在思政课堂上用中国案例讲好中国故事,不但能落实思政建设中立德树人的教育理念,也能通过教育手段达到保护和传承中华优秀传统文化的目的。

目前,课程思政中如何有效地体现中国元素的丰富研究成果,主要以传统文化与思政教学的关系研究为主,但是鲜有文献从保护知识产权源头的视角探索其与课程思政建设的深层关系,一方面是部分学者尚未正确认识传统知识的内涵和关系;另一方面是我国教育领域还未正确意识到传统知识素材的特征及其在思政教育中的关键作用,这也是我国思政建设中“传统文化教育”面临的重大挑战。因此,探讨从现有的传统知识中挖掘教育资源,将传统知识素材融入课程思政中,实现传统知识与思政教育的动态互融,最终起到保护传统知识的目的是本文想要解决的问题。

传统知识涵盖了包含传统文化的各类知识形态。根据世界知识产权组织(WIPO)知识产权与遗传资源、传统知识和民间文学艺术政府间委员会(IGC)撰写的《知识产权与遗传资源、传统知识和传统文化表现形式重要词语汇编》发现,广义的传统知识包括传统社区的智力和非物质文化遗产、做法和知识体系,而狭义的传统知识包括因传统背景下的智力活动而产生的知识,包括诀窍、做法、技能和创新;WIPO关于知识产权与传统知识实地调查团报告(1998—1999)《知识产权需求与传统知识的企盼》中也明确了传统知识涉及的领域与人类生存、生产、生活密切相关,包括农业知识、科学知识、生态知识、药学知识,含相关药品和疗法;以及生物多样性相关知识等。本文基于WIPO的基本概念展开。

一"传统知识融入思政教育的时代意蕴

2020年5月,教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》(下文简称《纲要》),其中对思政元素做了具体的战略布局和要求,并指出:“课程思政建设中需要加强中华优秀传统文化教育,大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神[2]”。中国历史悠久,文化资源丰富,中国人民历经数千年的生产实践和日常生活积累了多样的传统知识,其中有很多涉及传统文化的标识都是中国价值与中国精神的重要载体,也是中华优秀传统文化的思政教学资源。随着时代的进步与发展,传统知识的概念和内涵也在不断变化,教育研究需要挖掘传统知识的当代价值,并认识到传统知识在新时代所承载的重要使命。

(一)"时代发展需要

过去,西方话语体系作为主流掩盖了部分中国传统文化的真谛和价值,资本逻辑和消费主义的不断扩张,导致世界文明与文化之间的冲突和紧张。随着中国特色社会主义进入新时代,中国一直在呼吁世界文明多样性的实现和人类命运共同体的构建,这些主张均彰显着平等、包容和共生的国际伦理[3],然而只有辩证看待本国的历史和文化,深入传统知识的深层对其进行鉴别和扬弃,才能继续传承和创新前人世代相传的优秀智力成果[4],中国的青年一代正是传承和发扬中华智慧的践行者和主力军。因此,在中国高校的思政教育中正确传播传统知识的优秀内容,一方面可以避免利益机构歪曲、篡改中国的文化与历史,保障文化安全[5],另一方面也可以借助思政课堂的教育功能,鼓励更多中国青年把握构建新时代中国话语权的关键时机[6]。

(二)"文化教育需要

从教育领域内的实践来看,自20世纪末开始,不少国家已经开始有意识地在教育体系中增加本土知识的比重,并通过增加本国历史知识和传统文化等素材进教材、进课堂的举措提高学生对国家文化的认同度[7]。譬如英国通过“遗传学校项目”(HeritageSchools)和“为我的学校读书项目”(ReadforMySchool)等活动来鼓励青年人参与艺术活动,深入了解国家历史中的遗产和场所,并在一种以国家文化感到骄傲的氛围中成长[8]。德国艺术专业教育专业协会、德国联邦博物馆教育委员会、德国博物馆协会共同发起的“学校@博物馆”项目,通过学校和博物馆共同的教育使命,改变原有的教育模式,带领学生走出课堂,认识国家发展历史[9]。可见,传统知识拥有深刻的思政内涵,其表现形式包括代代相传的知识和做法,其中蕴含的多样哲学典故可以为思政教育提供新的方法,符合当下中国思政教育建设的最新要求。

(三)"世界交流需要

习近平总书记提出:“交流互鉴是文明发展的本质要求”[10]。面对当下百年未有之大变局,文明交流互鉴正是进一步推动世界历史发展和人类社会进步的关键一步[11]。而传统知识的优秀部分作为中华民族的突出文化特色和优势,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基[12],它的巨大价值,一方面体现在增强了中国人民的文化自信,即中国青年呈现出向世界展示中华文化的积极心态;另一方面体现在促进了世界的文化交流交融,即中国青年勇于向世界提供解决全球难题的中国方案[13]。但是开展文化交流互鉴的前提是深入学习和了解中国百年的发展历程,深入领悟中国百年发展中的智力结晶。传统知识涉及中国百年发展史的方方面面,从生存、生产到生活,从诗歌、技艺到艺术,是认识和学习中国故事的最佳素材。

二"传统知识作为思政元素的实证证据

课程思政是国家立德树人的核心课程,也是大学生接受思想政治教育最直接的渠道[14]。依托课程思政平台,通过传统知识素材向大学生传递中国声音,可以实现传统知识渗入思政课程内部的育人功能。那么,传统知识有何特点,如何更好地将中国案例、中国精神和中国文化作为思政素材用于课程建设,且如何发生良性互动效应,下文结合具体案例从以下三方面展开分析。

(一)"丰富的知识内涵

案例一:中医药传统知识。

中医药传统知识是中华民族传统文化的一个重要组成部分和象征,也是中华民族世代在与大自然的相处中,根据天人相应的思想理念不断积累的、与自然和谐共处的思路和方法,蕴含丰富的生命知识、养生知识、疾病知识、诊法知识和药物知识等[15]。说到中医药传统知识的丰富内涵,自然就会联想到青蒿素不可替代的治疗效果。回顾青蒿素的发现过程,就会发现确认青蒿素传统知识对发现青蒿素的贡献至关重要[16]。青蒿素的研究始于1967年的一项研制防治抗药性恶性疟疾药物的任务,后来该任务一直未得到进展,直至屠呦呦团队从东晋葛洪《肘后备急方·治寒热诸疟方》中有关青蒿“绞汁”用药的经验中受到了启发,她们认为温度过高有可能对青蒿的有效成分造成破坏而影响疗效,并将乙醇提取改为乙醚提取,最终在1971年10月成功获得青蒿提取素[17]。屠呦呦团队对青蒿素提取的上述工作对未来青蒿素的研发具有重要意义。2011年屠呦呦因发现青蒿素获得素有诺贝尔“风向标”之誉的拉斯科临床医学奖,挽救了发展中国家乃至世界的数百万人的生命,最终在2015年10月,荣获诺贝尔生理学或医学奖,成为首位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家[18]。可见,青蒿素的发现和屠呦呦的成功离不开中国医药古籍中的传统医药知识,一开始从传统医药知识中发掘并筛选出对治疗疟疾有效的中草药,到屠呦呦团队基于中国医药古籍的启示发现青蒿提取素,足以证明中国五千多年所积累下来的中医药传统知识是一个巨大的宝库,蕴含着丰富的科学知识。

除了中医药传统知识,我国还拥有丰富的农业知识、文化知识、体育知识以及生物知识,它们均包含着丰富的科学文化知识,是中华民族世代发展及进步的真实印迹和智慧财富,足以成为思政课程中的最佳素材。

(二)"天然的育人功能

案例二:侗族大歌。

贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县小黄村是国家级非物质文化遗产侗族大歌的保护地。侗族大歌侗语称“嘎老”,是中国侗族民间一种极具特色的民歌演唱形式,在20世纪50年代初,侗族大歌被中国音乐学家首次发现,打破了中国民族音乐没有复调音乐的论调,从此改变了国际上关于中国没有复调音乐的论点。2009年,侗族大歌被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”,它以独特的演唱方式和组织形式传播着侗族的历史和文化,是侗族社会结构、婚恋文化和精神生活的重要部分,极具学术研究价值。根据本研究团队实地调研了解,小黄村1993年被贵州省文化厅命名为“侗歌之乡”,1996年被国家文化部命名为“中国民间艺术之乡”,小黄村的侗歌非常有名,经过十多代歌师的传承,不断传播,并走向世界。在调研中,我们采访到一位返乡创业的大学生潘某某,她从小在侗寨长大,自三岁起,就由母亲带领,跟着歌队盛装出席表演侗族大歌,对于她和她的伙伴们而言,侗族大歌的表演是非常盛大的仪式,她们也因此有机会走出家乡,去其他城市表演本民族的传统音乐,她在大学毕业后选择回到小黄村,致力于传统知识的保护和传播。在侗寨长大的经历,使她对自己的传统文化产生了足够的兴趣和热爱,侗寨的传统知识不单单是祖先留给她关于生产和生活方式的记忆,也留给她关乎道德和价值观的一些思考,侗族大歌帮助她了解侗寨历史,她坚定地认为,随着侗寨向世界开放,侗族大歌依然属于自然,属于传统社区,更属于全世界热爱音乐的人们,她将国家、社会和个人的价值要求融为一体,自觉把小我融入大我,在传统知识的熏陶下,将文化情怀内化为精神追求、外化为自觉行动。

可见,传统知识具有天然的育人功能,从文化人类学的视角来看,传统知识作为传统社区“文化场”的记录和再现,是活态流动的,其中蕴含的知识和文化具有深厚的教育价值[19],在其背后还隐藏着的“哲学、价值观、道德尺度及思考方式”可以帮助人们了解自己的历史和文化脉络,知道历史的重要史实和发展线索,来认识文明的历史价值和现实意义。故传统知识蕴含的育人价值恰好是培养大学生社会主义核心价值观的宝贵财富[20],也是引导学生理解中华文化时代价值的思政素材[21]。

(三)"实践的文教空间

案例三:种子博物馆。

云上粮仓是返乡创业青年张某某和吴某某夫妇兴建的民宿,位于中国贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县美德村。根据本研究团队实地调研了解,这对夫妻与其他返乡创业青年发起“老种子”计划,走村入户去搜集来自滇桂黔三省十六个村寨的200多个蔬菜和水稻种子,他们的团队(传统社区其他年轻人)在美德村种下了9种传统品种的水稻,也致力于推行当地传统的“稻鱼鸭共生”生态种植,这些传统种子品种和传统的生态种植方式是美德村村民世代传承的遗传资源和农业生产知识。在云上粮仓,这对夫妻建起了种子博物馆,希望通过保留老种子及传统的农耕方式,用活态方式建立生态友善的可持续乡村发展模式。近些年来,他们会定期开展“老种子行动”,并鼓励贵州省和其他省市的学生亲自体验保护传统知识,借助种子博物馆这个公益平台为大中小学生提供实践的文化教育空间。

在思政教育中,理论与实践的有机结合非常关键。种子博物馆为保护传统知识和开展思政实践教育提供了“接地气”的实践场所,通过让学生亲自参与保护传统知识的活动,一方面培养学生的扎根精神,在实践中增长智慧才干,另一方面也向学生推广了传统知识内容,做到了学思结合,知行统一,有利于中国传统知识保护的推进工作。

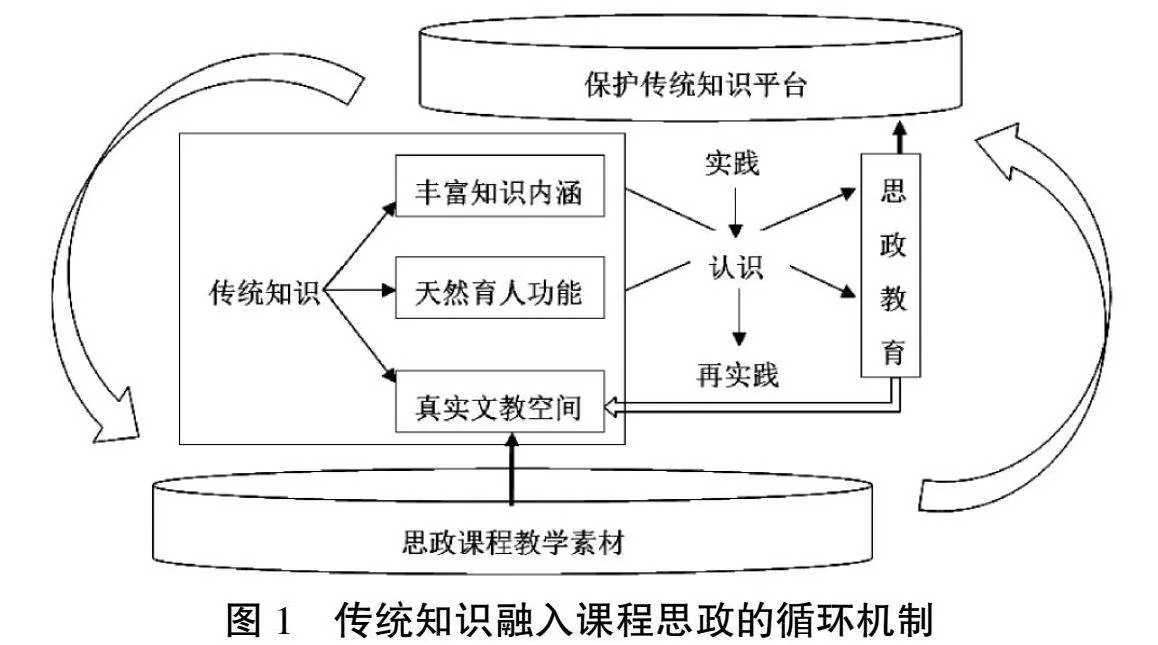

综上分析,传统知识丰富的科学内涵、天然的育人功能以及真实的文教空间都使其成为最优的思政素材,同时它与课程思政的关系不是单向的,而是良性互动的,一方面,传统知识作为课程思政元素,为思政教育提供丰富的知识供给,成为最通俗易懂的教育素材;另一方面思政教育作为保护传统知识的平台,让学生浸润在优秀传统知识的土壤中,引导学生自发学习和保护传统知识,并以此创造新的知识和文化,形成新的思政教学素材,实现“实践—认识—再实践”的认识过程。基于以上分析,本文构建了传统知识融入思政教学的良性循环机制(图1)。

三"当前传统知识在课程思政建设中的融入困境

随着《纲要》的出台,各高校也在积极探索思政教育与传统知识有机结合的方式和方法,但是从整体上看,思政课程建设中对传统知识的挖掘、传播和保护还处于初级阶段,无论是思政课程还是专业课程均没有将传统知识的丰富内涵运用到位,也未真正“激活”两者的互动模式。从过去的课程实施来看,当前传统知识在课程思政建设中存在以下三点困境。

(一)"传统知识素材的转化力度不够

目前,传统知识融入课程思政的途径有两条:一是直接开设传统知识保护专业课程,该类课程教学目标比较明确,主要开设在知识产权学院、法学院、文学院以及国际学院等,课程内容包括掌握传统知识的基本概念、内涵和分类的理解力,了解国际上,尤其是WIPO-IGC对传统知识的相关界定和解读,以及各国保护传统知识的立法、经验和做法等,在专业课程的讲授中通过强调传统知识的保护理念,建立传统知识与思政教育的联系,但是深度不够;二是在思政课程中简单融入传统知识的保护理念和经验做法,但是课程设计中均混淆传统知识和传统文化的概念,更因不同学科背景的学生对传统知识的接受度参差不齐,学生对传统文化的领悟力也会有所差异。总体来看,因为高校缺乏优秀传统文化教育的顶层设计,在规范课程思政建设与传统知识保护内容时,往往没有系统设计并安排(传统知识)教育素材,甚至只停留在概念解读层面,未深入挖掘传统知识的育人功能,也未能利用课程思政平台引导学生保护传统知识,导致传统知识的素材被“淹没”在专业课程的培养目标里。

(二)"理论与实践相脱节

传统知识最大的特点就是“从实践中来”,但领悟传统知识的思政内涵和学习传统知识的丰富内涵也需要“回到实践中去”。中华民族五千年的生产生活知识,离当下大学生的现实生活距离较远,教师难以在课堂中通过理论知识来将其描述到位,这直接导致了学生对传统知识的学习兴趣不高。此外,目前思政课堂一般采用“课堂教学为主,课外实践为辅”的模式,大部分高校注重从知识层面对大学生的思想政治进行教育,忽略学生在课外的实践和体验,包括忽视田野调查、主题活动、社团服务以及课外实践在思政课堂的关键作用,只注重理论而忽略实践的教育模式会直接呈现“知-行”割裂的局面,导致思政教育的效果大打折扣。

(三)"缺乏讲述中国故事的思政团队

已有研究[22]将目前教师的文化素养分为三类:第一类是基本掌握中国传统文化的背景知识和文化脉络,在课堂教学中可以大概引出相关的人文情怀和国家情怀;第二类是掌握中国传统文化的专业知识,也会主动去学习和解读传统文化,在课堂中能够结合专业知识引出传统文化蕴含的基本逻辑;第三类是不但掌握中国传统文化的内涵和价值,还会身体力行地去解读其中蕴含的哲学思想,用故事来感染学生。目前,思政队伍主要由哲学、法学、教育学和历史学专业的教师担任,思政教师队伍的水平主要处于第一类和第二类文化素养级别,大部分思政教师缺乏对传统文化知识的储备,难以将传统知识素材灵活运用于思政课堂中[23]。究其原因有二:一是思政工作较为复杂,思政教育涉及面广,很难深入学习传统文化的深刻内涵;二是高校对思政教师专业有限制,思政团队缺乏不同学科背景的专业人才。因此,缺乏能够讲述中国故事、中国精神和中国文化的思政团队,也是大学生难以真正感受传统知识思政哲理的深层原因。

四"实现传统知识融入课程思政的路径及举措

加强传统知识融入课程思政建设是深化中国特色社会主义教育和中华民族伟大复兴中国梦宣传教育的重要组成部分,也是构建中华优秀传统文化传承体系的重要途径[24]。近些年来,传统文化教育与思想政治教育的培养目标逐渐趋于一致,如果用好用对“传统知识”这把利剑,挖掘其丰富的知识内涵、育人功能和实践属性,与思政教育进行动态互融,就能借助中国青年一代的家国情怀和文化自信,向世界彰显中国优秀的文化和民族精神,赢得新时代中华文明的话语权。具体实现路径如下。

(一)"改进教育方法,用对教育资源

正如前述案例分析,现有的两种融入途径均不能很好地凸显传统知识的内涵和属性。传统知识拥有丰富的科学内涵,是基于历史人文、风土人情、生产生活、自然环境的智力资源,能与人们的情感形成天然的纽带,极具育人功能,也极具亲和力和感染力。故教师需要深入领悟不同传统知识背后的思政哲学。首先,善用一手资料作为教学素材,教师应当深入挖掘传统知识素材,譬如采访视频、调研小结、田野观察日记,或者亲自去拍摄影音资料,来作为用于展示的课程资料,切勿用语言直接描述,这都无法起到最佳的教育效果;其次,做好教学目标的顶层设计,无论是传统知识的专业课授还是思政课程建设的中华优秀传统文化教育,切勿将传统知识仅作为背景知识或者升华部分,而是应当解读传统知识哲学内涵,带领学生领悟传统知识背后的思政哲理,并引导学生内化于心,外化于行;最后,鼓励学生定期开展互动交流。与其他专业知识不同,传统知识具有“隐性德育”功能,让学生充分表达自己对传统知识的认识和感悟有助于提高学生的文化自信,加深对中华文化的认同度。

(二)"理论与实践结合,以学生为本推动中国元素的情怀教育

传统知识本身就为思政教育提供了实践的文化教育空间,《纲要》也明确提出:课程思政建设需要注重学生“敢闯会创”的创新精神,将“读万卷书”与“行万里路”相结合,扎根中国大地,了解国情民情。传统知识最具实践功能,在思政教学设计中应当做好“使行合一”的顶层设计。首先,在思政课程中增加实践教学的比重,开展以传统知识保护为主题的实践活动或专题教育,充分利用寒暑假和节假日,将实践调研作为考核学生思政能力的主要指标;其次,充分利用博物馆、美术馆、图书馆等公共文化场所的教育功能,聘请专业人士作为实践导师,并增加参观公共文化场所的教学环节,培养学生“发现历史,追寻历史,领悟历史,保护历史,创造历史”的能力,最终成为传播中国故事的主力军;最后,促进国际间的传统知识保护交流。在开展传统知识教育时,高校应当鼓励不同国籍、不同学科、不同文化背景的学生分享各自国家的历史故事和文化遗产,一方面树立本国文化自信,另一方面促进国际文化交流。

(三)"培育一批具备高理论素质和高文化修养的思政教师队伍

新时代的思政队伍需要具备马克思主义理论功底扎实和传统文化素养合格的专业教师,因此应当多渠道培育和强化思政教师队伍。第一,提高思政教师的的综合素质,为了保障育人质量,高校可通过专题授课和学术研讨的方式提高思政教师的政治素养和文化素养,譬如面向思政教师,定期开展传统文化专题教育,邀请传统知识领域专家进行宣讲和座谈,建立长期有效的传统文化素养培养机制;第二,不断扩充不同专业背景的思政教师队伍。为了更好地推进思政课程教育,构建以“马克思主义专业的专任教师为主,其他学科的兼职教师为辅”的思政师资队伍,以此鼓励不同学科背景的老师,尤其是具备高文化素养的文学、法学和医学学科背景的老师承担思政教学的课程任务;第三,鼓励教师使用先进的教学设备,并善用一手资源。高校应当给予思政教师走出学校,走进田野,获取和挖掘更多传统知识一手素材的锻炼机会。在实践调研不允许的情况下,高校应当为思政教师配齐制作专题视频的设备,为思政教师提供获取一手资料和展示教育资源的便利条件。

五"结束语

本文基于知识产权保护视角探讨了将传统知识纳入思政课堂的建设路径。实际上,以传统知识保护为核心的课程思政建设就是领悟中国优秀传统文化的内涵,需要我们将“传统知识保护”与“大思政教育”紧密结合起来,利用法学(知识产权)领域教师的案例解读,内涵剖析以及实证调研能力,发挥好“课堂”作为教学主阵地和“文化教育场所”作为实践区的协同关系,将培养“爱党爱国爱家”的优秀大学生作为传统知识思政课堂的基本教学目标。尽管本文初步探索了传统知识融入课程思政的循环机制,但是在具体的教育实践中仍有很多实际操作问题需要解决,也需要在教学中不断创新和探索,寻求符合当下中国教育强国战略的人才培养最佳方案。

参考文献:

[1]陈波,邱明磊.中华优秀传统文化与网络传播——互联网时代的传承与发展[J].社会科学动态,2021(1):43-48.

[2]教育部网站.教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知[EB/OL].(2020-5-28)[2022-10-01].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html.

[3]高福进,孙冲亚.新时代“文明交流互鉴论”的主要意涵及其构建路径[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2021,29(6):82-92.

[4]黄冬冬,刘刚.传统文化融入康复医学与理疗学专业型研究生思政教育的思考——以《习近平用典》为读本[J].中国康复医学杂志,2021,36(7):843-844,848.

[5]马军海.新时代需要树立什么样的文化观念[J].人民论坛,2019(6):130-131.

[6]刘虎,苏奕,邱利民,等.国际化语境下拔尖创新人才的思想政治教育路径研究——基于家国情怀培养视角的实证分析[J].国家教育行政学院学报,2017(6):13-20.

[7]侯鹏生,李庭洲.传统文化教育中的本土知识融入研究[J].全球教育展望,2018,47(3):65-74.

[8]郭玉军,司文.英国非物质文化遗产保护特色及其启示[J].文化遗产,2015,37(4):1-12,157.

[9]李国良.优秀传统文化与思政教育如何相融[J].人民论坛,2020(18):138-139.

[10]习近平.习近平谈治国理政(第三卷)[M].北京:外文出版社,2020.

[11]韩升.文明交流互鉴:基于存在论诠释学的致思路向[J].甘肃社会科学,2022(1):177-184.

[12]佘双好,马桂馨.推进社会主义核心价值观常态化和制度化建设的思想指导——党的十九大以来习近平总书记关于社会主义核心价值观的重要论述[J].社会主义核心价值观研究,2020,6(5):24-32.

[13]杨威.拓展中华文化国际传播路径的若干核心问题[J].山东师范大学学报(社会科学版),2021,66(5):11-27.

[14]郭和才,朱德全.职业教育课程思政的价值理性与教育逻辑[J].民族教育研究,2021,32(5):44-54.

[15]宋晓亭.中医药传统知识的法律保护[M].北京:知识产权出版社,2009.

[16]张翮.青蒿素发现史研究的回顾和思考[J].中华医史杂志,2018,48(2):114-118.

[17]刘霁堂,凌子平.青蒿素发明的历史追踪及启示[J].新中医,2018,50(3):1-5.

[18]任福君,李响,刘萱.抗疫背景下讲好科学家故事树立科学家形象的再思考[J].自然辩证法研究,2021,37(6):65-72.

[19]李发耀.多维视野下的传统知识保护机制实证研究[M].北京:知识产权出版社,2008.

[20]彭立威,高艳青.用地方优秀传统文化涵育大学生核心价值观的路径研究[J].国家教育行政学院学报,2017(12):44-49.

[21]牟柳,郭立亚,叶泽洲.传统文化融入高校体育教育专业课程:理论审思与路径探讨[J].西南大学学报(社会科学版),2021,47(6):115-122.

[22]李亮,周彦.教师传统文化素养提升的几个境界[J].人民教育,2018(Z2):28-30.

[23]年仁德,戴淑贞,杨麦妓.高校中华优秀传统文化教育的设计与规划[M].北京:知识产权出版社,2019:19-27.

[24]薛庆超,薛静,刘伊纯.中华文化和中国精神的时代精华:习近平对中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展[J].统一战线学研究,2022,6(1):1-15.