体育专业毕业生就业政策执行困境与创新路径

摘 要:国家政策的有效执行是推动多方协同发力提升体育专业毕业生就业质量的实然命题。采用文献资料法和内容分析法,对体育专业毕业生就业政策执行因素、困境以及创新路径进行探讨。研究认为,基于史密斯政策执行过程模型,体育专业毕业生就业政策执行受理想化政策、执行机构、目标群体和环境因素等影响,执行困境具体表现在政策设计针对性不足、机构和人员执行不到位、目标群体认知存在偏差、政策执行环境不健全等方面。对此,未来应完善顶层设计,强化政策体系;强化执行能力,提升责任意识;健全服务体系,提高就业能力;优化教育环境,规范市场环境。

关键词:体育专业;大学生就业;政策执行;政策文本分析

中图分类号:G807

文献标识码:A

文章编号:1008-2808(2025)01-0017-08

Abstract:The effective execution of national policies is an actual proposition for promoting the joint efforts of multiple parties to improve the employment quality of graduates majoring in physical education. By using the methods of literature review and content analysis, this paper discusses the implementation factors, difficulties and innovation paths of employment policy for sports graduates. The study discovers that, in light of Smith’s policy implementation process model, the implementation of employment policy for sports graduates is influenced by idealized policies, implementing agencies, target groups and environmental factors. The specific manifestations of implementation difficulties consist of insufficient specificity in policy design, inadequate implementation by institutions and personnel, cognitive bias among the target group, and an underdeveloped policy implementation environment. To solve these problems, in the future, it is necessary to enhance top-level design and strengthen policy systems; boost implementation capacity and raise the awareness of responsibility; improve service systems and enhance employment capabilities and optimize the educational environment and regulate the market environment.

Key words:Physical education;College students’ employment;Policy implementation;Policy text analysis

2017年党的十九大报告明确提出要“提高就业质量,坚持就业优先战略和积极就业政策,促进高校毕业生就业创业”[1]。自1999年高等学校扩招后,大学生就业形势日趋严峻,特别是2019年新冠疫情暴发以来,公众对于年年都是史上最难就业年习以为常。根据统计数据,2022年大学毕业生人数达到1 076万,同比增加167万。诚然,体育专业学生作为千万毕业大军中的一部分,受限于学科特点,就业面临巨大挑战。尽管如此,党和政府也迅速作出反应,颁布一系列大学生就业政策,涉及创新创业、基层就业、就业指导、就业帮扶等方面。这些政策在一定程度上促进我国体育专业毕业生就业,但在执行过程中仍存在一些问题,影响和制约着体育专业就业政策的实施效果。基于此,本文结合政策分析工具,从体育专业毕业生就业政策的可操作性、政策执行主体的执行能力、体育专业毕业生的认知能力与利益诉求、体育专业毕业生就业市场环境等方面分析我国体育专业毕业生就业政策执行过程中存在的问题。

政策工具是20世纪50年代以来西方公共政策领域研究的新途径之一,90年代开始迅速发展,并在高新技术政策、环境政策等领域得到普遍应用[2]。时至今日,学术界关于政策工具的理论研究成果颇丰,除了对政策工具起源、概念和特征有着详尽研究外,对其分类、选择等也有着深层次的解读。在政策工具选择方面,胡德(C.Hood)认为工具的选择应遵循四项原则:(1)合理安排其他备选方案;(2)充分考虑工作环境的差异性;(3)符合伦理道德;(4)追求有效性的同时,注重以最小的代价来换取[3]。林德尔(S.Linder)和彼得斯(B Peters)认为影响政策工具选择的主要因素是政策工具的特征、政治和组织文化、问题所处的环境等[4]。艾玛·桑切斯-瓦兹诺(Emma V. Sanchez-Vaznaugh)认为体育教育政策作为提高体育活动水平、增强体质和预防儿童肥胖的手段受到越来越多的关注,分析各学校和地区相关数据信息以及2000年美国人口普查数据,探究体育教育政策与儿童健康水平之间的关系,结论得出政策目标的实现可能取决于确保遵守规定的机制[5]。曹燕以政策工具为视角分析了我国1979—2017年间357份基础教育公平政策文本[6],通过综合剖析教育政策领域影响力最大的三种政策工具类型,即施耐德(Schneider)和英格拉姆(Ingram)的分类、麦克唐纳尔(McDonnel)和艾莫尔(Elmore)的分类、豪利特(Howlett)和拉米什(Ramesh)的分类,最终将其政策工具划分为命令性工具、激励性工具、能力建设工具、象征劝告工具和系统变革工具,把握了政策的演变规律与特点,反思了政策体系中潜在的缺失与冲突。目前,有针对性地开展体育就业政策文本的研究较少,政策文本是否完善,直接关系体育的健康、快速发展。因而,通过对政策文本的定量与定性相结合分析,能够清晰地得出政策的发展脉络和演进特点,从中发现问题和总结经验,对政策的发展和完善意义非凡。

1 资料与方法

1.1 资料来源

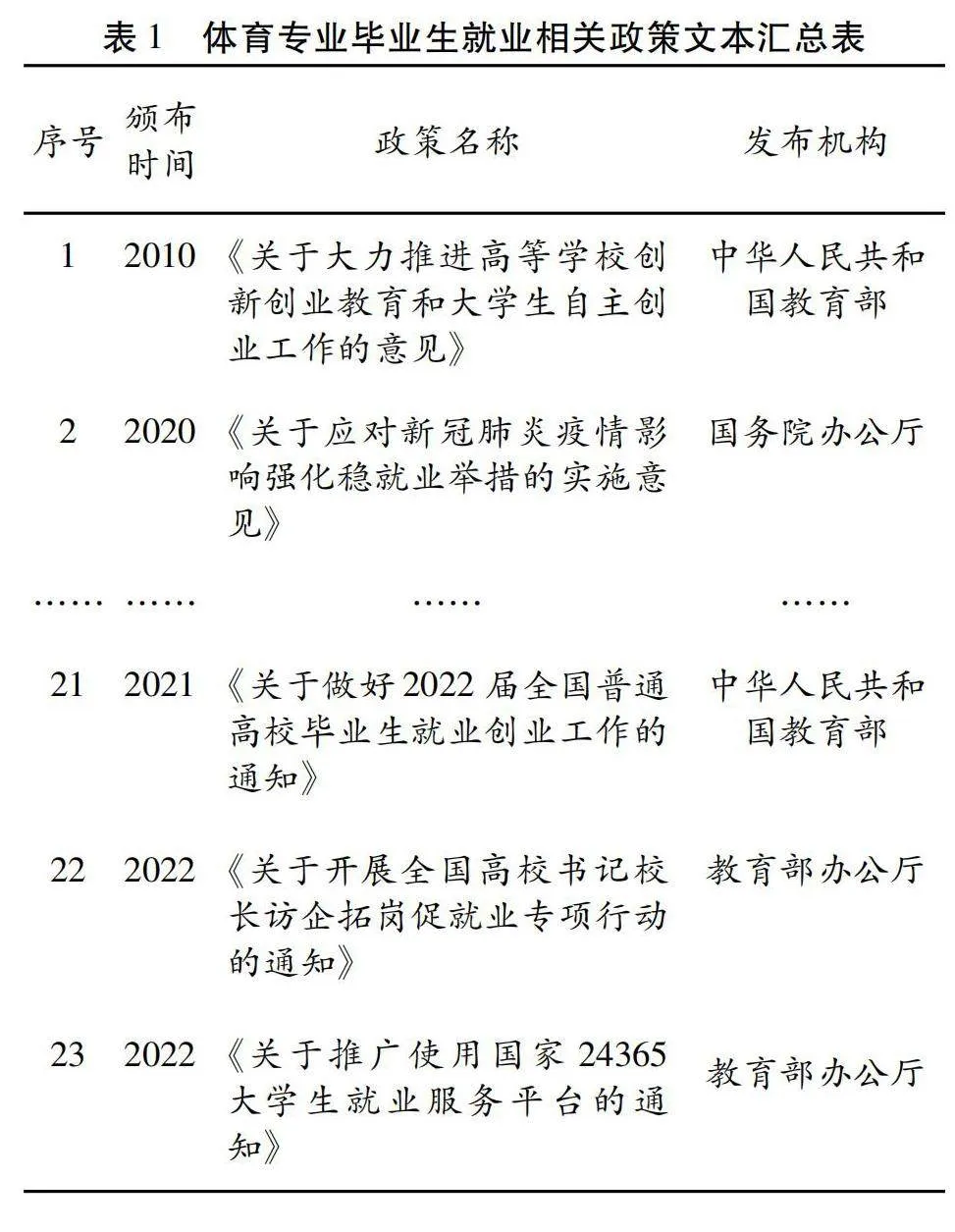

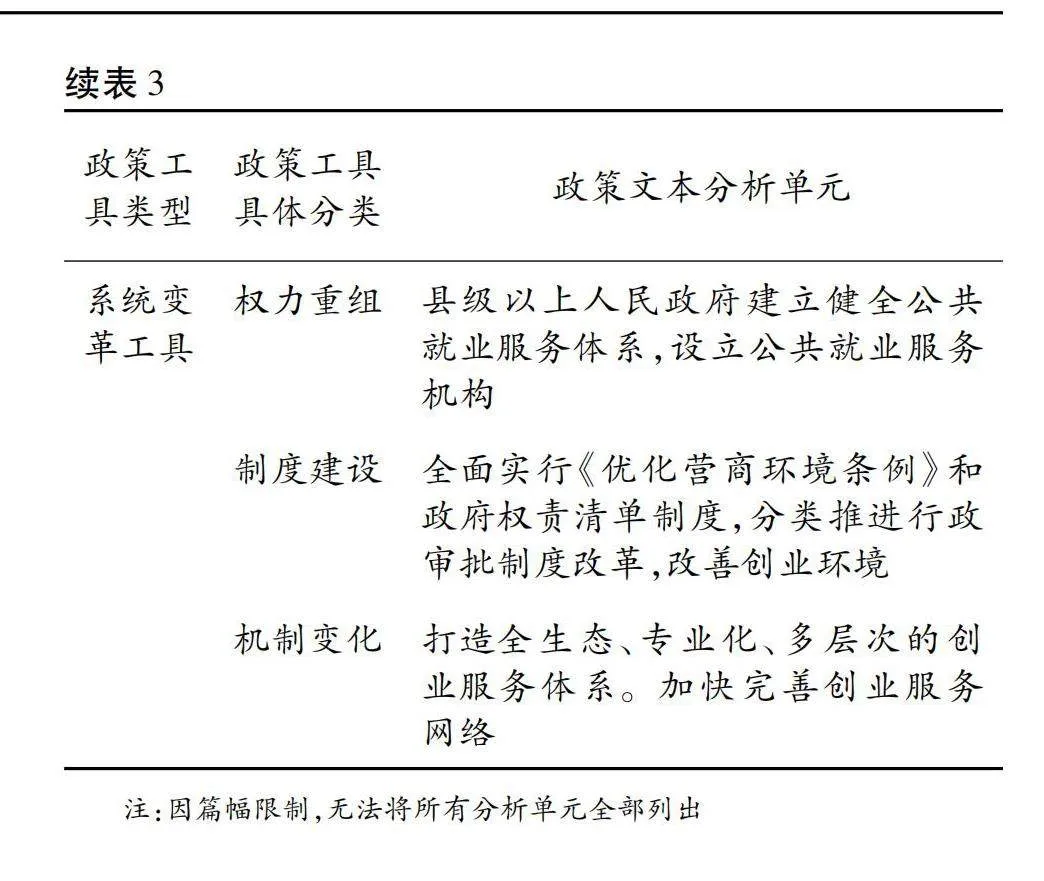

研究以与体育专业毕业生就业相关的国家政策文本为研究对象。政策文本收集遵循权威性、相关性和典型性原则,借助“北大法宝”数据库和政府门户网站文献库资源,以“大学生就业”“高校毕业生就业”等关键词对有关法律、行政法规、部门规章等进行检索,最终共搜集到国家层面颁布的体育专业就业相关政策文本23份(见表1),并对所收集的政策进行编码、统计及计量分析,形成表2所示3个一级要素与9个二级要素。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法 以“政策文本分析”“政策工具”“体育政策”等为中文关键词或主题词,“Policy Instrument/Tools”“Policy text”“Rural school sports”等作为英文关键词,利用中国知网、Google、Web of Science等数据库搜索并整理收集相关研究论文和电子资源,为开展本研究奠定理论基础。

通过查阅《中华人民共和国现行教育法规汇编》等年鉴类、汇编类书籍,访问中国政府网、教育部官网、国家体育总局等政府门户网站、相关部委网站以及检索“北大法宝”数据库等多渠道收集整理,筛选出由中共中央、国务院、教育部(原国家教委)、国家体育总局(原国家体委)等中央政府层面颁布的与我国体育密切相关的政策文件。

1.2.2 内容分析法

是将文本内容转化为量化数据的一种方法,即将收集到的文本信息进行客观、系统的量化分析,一般包括以下分析步骤:收集和整理样本、确定分析指标、建立编码体系、信度和效度评估、频数统计等。本文运用内容分析法,收集改革开放以来我国国家层面制定的体育就业政策文件,在逐字逐句认真研读政策并保证一定的真实性、科学性的前提下,对政策文本进行定量分析,接着基于政策工具理论建立编码体系,并将收集到的政策文本的具体条款归纳入分析框架中进行频数统计,厘清政策语言内涵及政策目标变化。

2 我国体育专业毕业生就业政策分析三维框架构建

近年来“政策工具-政策目标-政策力度”三维框架已广泛运用于多行业、多领域的宏观政策分析[7-9],具有较强代表性,本研究同样基于工具-目标-力度三个维度构建我国体育专业毕业生就业政策分析框架(见图1)。

2.1 X框架:基本政策工具维度

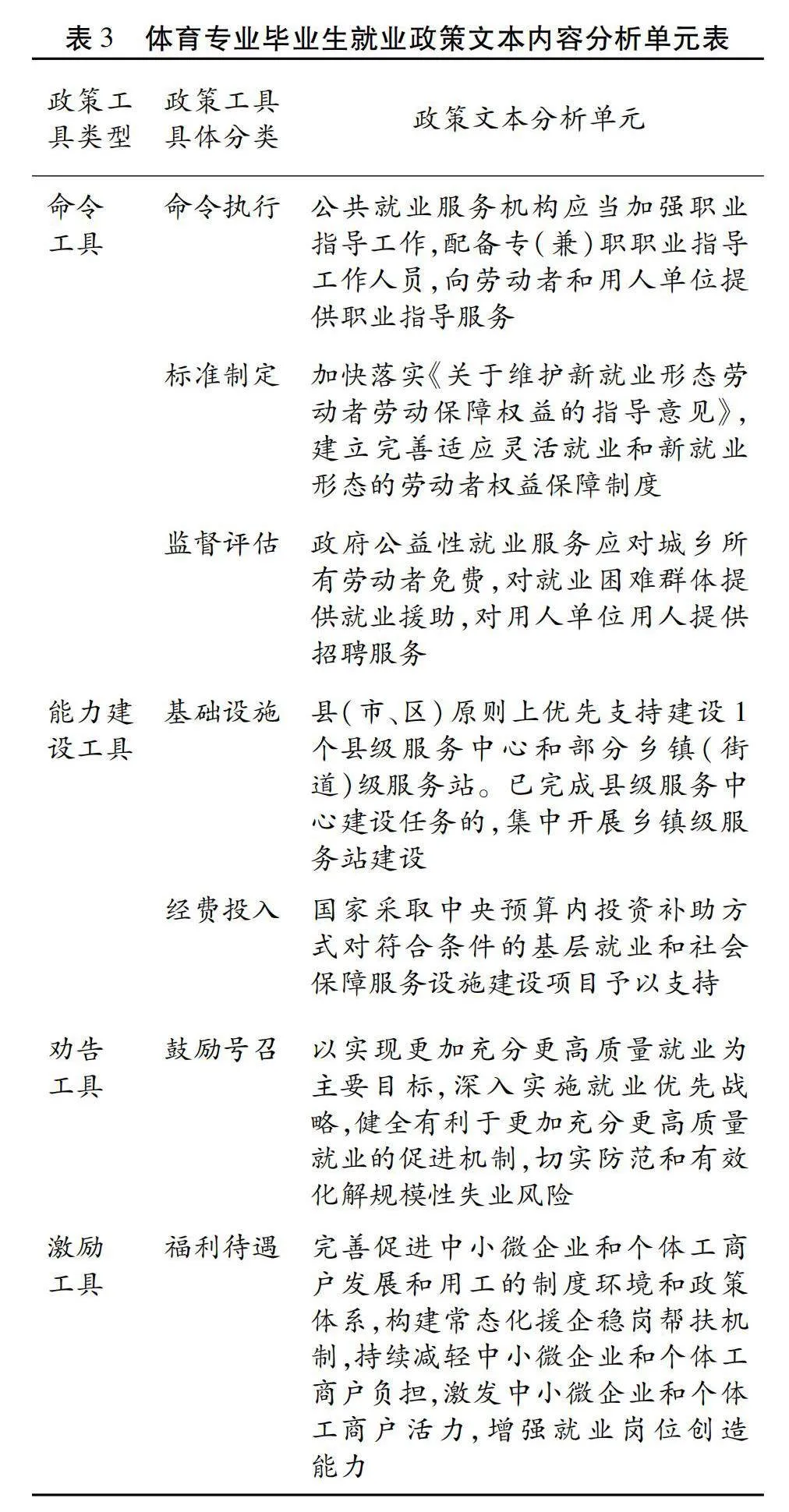

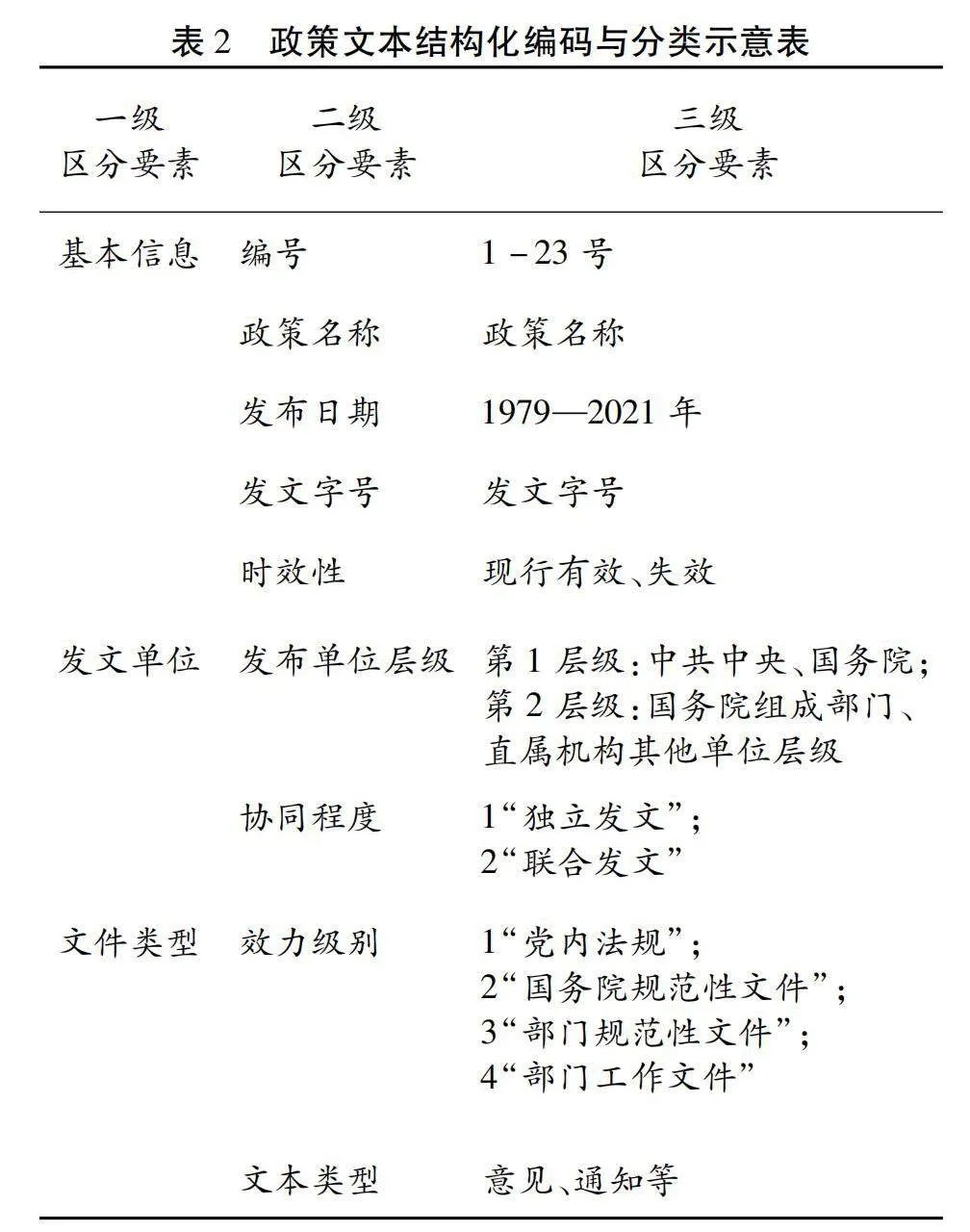

依据政策工具理论,本文依据工具对于目标群体的影响方向,筛选出了麦克唐纳尔(McDonnel)和艾莫尔(Elmore)的政策工具分类方法,主要侧重于为政治目标服务,注重方案的选择与执行过程的资源调配协调性。按照艾莫尔(Elmore)的政策工具分类方法,将体育就业政策工具划分为命令工具、能力建设工具、劝告工具、激励工具和系统变革工具。

(1)命令工具是指政府以行政法规、制度等形式对大学生就业工作进行的强制性规定和规范管理,目的是以强制力要求政策执行者和政策作用对象严格执行,从而推动政策目标快速达成。主要表现在要求、标准、监管、评估四个方面,其中,命令执行在政策文本中通常包含“要”“必须”“严格按照”“不得”等强制性词语。

(2)劝告工具是政府为了实现高质量就业、破除就业难与用工难“双难”困境,通过宣传、引导等方式来鼓励与影响大学生积极就业,帮助学生树立正确的就业观、工作观,改变传统的就业思维、就业偏好、就业误区等,减少“不工作”只考编考研等“慢就业”现象,营造全社会支持大学生就业的良好氛围。

(3)激励工具是政府为了鼓励就业,给予就业单位、培训机构、学校等奖励与资助,调动其积极促进就业行动,可以通过提高保障措施、奖励机制、招生政策倾斜等获得政策对象的工作热情。

(4)能力建设工具与激励工具不同,激励工具以获取短期效益为主,而能力建设工具则致力于获得长期回报或收益,于就业而言,是为政策目标群体提供培训、平台、第三方等多方面支持,具有长期性、持续性等特点。

(5)系统变革工具是指改变就业工作的体制与机制问题,对就业相关资源进行重新分配与调整,以权力重组、制度建设和机制调整为主要内容,打破学校是唯一就业管理主体,动员社会组织、社会机构等多元主体参与到大学生就业促进与改革发展中(见表3)。

2.2 Y维度:政策目标维度

体育专业毕业生就业问题涉及范围广泛,结合高校就业工作实际情况,就业工作目标在于促进毕业生充分就业,提高毕业生就业满意度,助力毕业生更高质量就业等三个层面,制约因素包括就业机会、就业环境、就业能力、就业结构、劳动关系等,充分就业是以最大程度提高就业率为前提的基本目标,就业满意度则主要是专业对口率、薪资满意度等方面。

2.3 Z维度:政策力度维度

政策力度主要关乎发文单位的层级以及政策文本的类型,根据我国法律条件,发文单位层级可大致划分为如下几个层级:第一层级为中共中央、国务院颁布的相关政策文件;第二层级为国务院组成部门、直属机构颁布的相关文件;第三层级为国务院直属机构下属单位以及其他层级单位颁布的相关政策文件。

3 体育专业毕业生就业政策执行因素及困境

史密斯政策执行模型是一种分析政策实施过程的理论模型,在政治学理论和公共管理领域影响较大、应用广泛。它总结了影响政策执行系统的四大要素:理想化政策、执行机构、目标群体和环境因素[10]。本研究以该模型为基础,从理想化政策、执行机构、目标群体和环境因素四个因素展开分析,发现我国体育专业毕业生就业执行过程中所面临的实施困境,并探寻有效策略,以期为今后的体育专业毕业生就业政策制定及具体工作的开展提供参考。

3.1 理想化政策:政策设计针对性不足

体育专业毕业生就业政策是中共中央、国务院以及教育部等相关部委出台的体育专业学生就业的相关政策文件。新中国成立以来,伴随着我国社会经济政治的发展,大学生就业政策不断调整变化,经历了统包统分阶段(1949—1984年)、双向选择阶段(1985—1999年)和自主选择阶段(2000年至今)[11],大学生就业形势也日益严峻,而体育专业毕业生由于专业的局限性,就业难度更加不容乐观。近年来,为了解决大学毕业生就业问题,政府相关部门积极地制定了一系列促进大学生就业的公共政策。然而,政府针对体育专业学生就业的政策法规屈指可数,相关政策多体现在《国务院关于进一步做好稳就业工作的意见》《人力资源社会保障部关于开展2019年全国高校毕业生就业服务行动的通知》《教育部关于做好2022届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》等综合性政策中。可见,体育专业毕业生就业政策与高校毕业生就业政策通用,针对性和实践性不足,缺乏对学生多样性和差异性的考量,这对于体育专业毕业生而言,不明确、含糊不清的政策命令,往往会使他们曲解政策意图,阻碍了政策的有效执行。近年来,国家为促进高校毕业生就业,大力支持高校毕业生服务中西部和边远穷困地区,“三支一扶”“大学生志愿服务西部计划”等中央基层就业项目拓宽了毕业生就业渠道,然而这些政策对体育教师选聘人数需求不足,且部分职位不限专业。因此,对体育专业毕业生而言吸引力有限,可行性较低。如2024年山东省全省共计划招募“三支一扶”人员1 350名,但对体育专业岗位需求较少,仅有“初中体育岗”与“小学体育教师”两个岗位,共计招募4名,且不对报考“小学体育教师”的人员做出专业限制,在体育专业毕业生规模日益扩大的趋势下,一定程度上加剧了报考难度。

3.2 执行主体:机构和人员执行不到位

任何一项政策都不是独立存在的,体育专业毕业生就业政策的落实无一不依赖于政府、社会组织、市场以及学校等执行主体的共同合作。政策执行主体的协调状况、数量和层级及拥有的资源状况等是影响理想化政策实施的重要因素[12]。当前,体育专业毕业生就业管理执行机构存在以下问题:

一是执行机构协调不畅。我国体育专业毕业生就业的主要执行机构中的政府部门是教育部、人力资源和社会保障局、财政部等,各部门之间协同合作,形成良好的联动机制极为重要,然而由于执行机构追求的利益不同,政策目标很难达成一致。体育专业毕业生就业问题涉及的广度以及难度并不是某一部门就能够解决的,除了教育行政部门、人力资源与社会保障外,还有国家体育总局等。国家体育总局作为体育主管部门,对促进体育专业毕业生就业起着关键作用,其主要负责体育公共服务供给、技能大赛举办等方面,为培养体育专业人才,提升大学生就业能力提供政策保障。然而在毕业生就业政策制定过程中,缺乏体育部门与其他部门的协同推进,整体规划不足,相互衔接困难,各部门有效整合与推动体育专业大学生就业政策执行的能力欠缺。同时,还存在参与部门大多从本部门出发,出现“政出多门”和“各自为政”的混乱局面,政策执行过程碎片化。

二是执行人员执行方式简化,执行能动性低。体育专业毕业生就业的主要执行人员是高校职能部门、体育院系教师、市场等,其主要涉猎就业指导、就业促进和就业援助工作,旨在为体育专业毕业生就业促进政策的有效执行提供有力的组织保障。政策执行人员自身素质、政策理解能力、管理能力等直接影响着政策的执行。当前,中央与地方政府出台了许多关于新形势下毕业生就业政策的文件,但在具体执行过程中,仍存在着对政策落实不到位、不全面,许多高校只是将国家就业政策上传至本校官网,未能以线下专题讲座、线上直播宣讲的方式对“西部计划”“三支一扶”“部队文职人员”等项目政策进行大范围宣讲,难以积极回应学生关切的岗位情况、发展前景等问题。而在体育院系就业指导教师自身素质水平和政策理解力存在偏颇的情况下,宣传政策比较容易犯简单化、片面化、绝对化等错误,激励性语言过多,制约性影响较少,易引起体育专业学生对政策产生认识的模糊。如“三支一扶”每年实施规模如何?都有哪些服务岗位?会有哪些培训?会享受哪些补贴呢?服务期满后参加公务员或事业单位公开招聘时会享受哪些优惠政策?服务期满后继续学习深造会享受哪些优惠政策?此外,体育专业学生就业能否得到社会的支持与帮助是就业实践中能否“如鱼得水”的重要因素。2014年国务院下发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》提出“鼓励街道、社区聘用体育专业人才从事群众健身指导工作”[13]。但由于体育专业毕业生社区治理经验不足、风险防范意识相对薄弱,企业单位对体育专业的认可度较低,同时考虑到自身的利益,因此很少为大学生提供就业机会。

3.3 目标群体:目标群体认知存在偏差

我国体育专业毕业生就业政策的目标群体是体育专业大学生。体育专业就业政策能否达到预期效果,除了一定程度上取决于政策制定者和政策执行者,很多时候还受到大学生群体的认知程度、接受能力、利益关系等方面的影响。目标群体通过了解和认识就业政策,并结合自身的认知和利益取向选择合适的就业道路,接着对政策作出反应,以影响政策执行,如果目标群体认同、接受政策,那么体育专业就业政策的执行就会比较顺利。

一是政策利益分配机制不完善。由于体育专业的局限性与专业性较强,体育专业毕业生的就业路径因此受阻,特别是一些经济发展水平相对落后地区,体育专业毕业生的就业市场活力明显不足。从国家颁布的高校毕业生就业政策可以看出,政策利益分配机制不完善,体育专业毕业生就业利益未得到保障,政策制定和实施或多或少具有行业保护主义和地方保护主义色彩,一些硬性要求阻碍了他们的就业选择。当学生利益诉求受限时,极易引发对当前就业政策在利益分配和协调机制方面的不满。

二是体育专业学生认知能力有限。目标群体对政策的认知程度直接决定了政策目标实现的程度,然而很多体育专业学生知识素养和能力水平有限,就业意向认识和职业规划意识薄弱。根据某体育学院2023届毕业生就业质量报告统计显示,在就业职位意向的选择上,学生意向较高的是“体育工作人员”(25.56%);“教学人员”(31.49%);“公务员”(24.47%)等。呈现出以考公务员、事业编为主的就业观念,怯于面对无保障的其他单位。再加上学生对创新创业、中央基层项目等就业政策的学习多半浮于表面,不能深入认知与理解,最终难以付诸行动。政策的演进反映了国家主导利益取向的变化,体育专业学生的就业理念也应进行适当的调节与改变,若对政策文本及政策方向缺乏高效认知,最终的结果往往是政策制定与执行的“两张皮”现象。

3.4 环境因素:政策执行环境不健全

环境因素是客观存在的,具有复杂性和不确定性,其对政策执行的影响无处不在,政策执行又对环境产生反作用,二者构成了一个相互交织的动态系统。为加快推动就业工作进展,高校着力于人才培养、课程设置,以提高学生就业能力,党和政府不断努力优化市场环境,整合资源,搭建平台。体育专业毕业生就业政策执行环境不断优化,但仍存在许多不足并制约着体育专业就业政策的执行效益。

一是体育教育对人才培养质量重视不足。人才培养是就业的源头,在体育专业大学生招生规模扩大背景下,用人单位的招聘要求水涨船高,对人才质量更加挑剔,但从总体上看,我国本科体育专业教育在应用型人才培养,专业知识、能力和素质道德要求等方面还存在着许多不足之处。例如具有鲜明特色的传统专业体育教育专业,在培养目标和规格上突出了全面培养、适应社会发展需要,但对于学生核心素养方面涉及较少,高等体育教育教学方法、内容和教育理念滞后[14],各级各类学校同质化教育现象显著,个性化培养不明显,结果是体育教育专业毕业生进入工作岗位后具有极强的可替代性[15]。此外,体育专业教育从招生、培养到毕业各环节,从授课教师、职业生涯规划教师到管理人员各方面都较为缺少严格的质量保障制度。

二是体育专业课程设置与社会需求脱节。课程是人才培养的关键[16]。当前,我国的就业政策是以市场为导向的自主择业,体育专业学生的就业灵活性增加,对体育专业培养结构、职业能力等也提出了新要求,但很多高校体育专业课程设置未能及时跟上就业市场发展的变化。我国现行体育学类本科专业设置了体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学5个专业和运动康复、休闲体育2个特设专业。其中,社会体育与指导专业课程设置与社会需求脱节问题体现较为突出。《全民健身计划(2021—2025年)》提出到2025年实现每千人拥有社会体育指导员2.16名的目标[17]。可见,社会体育指导与管理专业迎来了人才培养的发展契机。但对于社会体育与指导专业而言,很多高校过于关注传统专业,社会体育与指导专业常常游离于传统体育专业边缘地带,课程设置与该专业的应用型学科专业建设要求不符,现实执行中多以“管理型”和“经营型”为培养目标的课程架构,按照这种课程设置培养“人才”,很容易在市场竞争的大潮中处于劣势[18]。如2019年贵州省教育厅发布的本科预警专业为:传播学、化学生物学、广告学、城市管理、社会体育指导与管理。社会体育指导与管理专业位列其中,表明该专业与社会需求脱节,亟须加大教学质量管理,优化课程设置,努力提升人才培养质量,提高学生就业竞争力。

三是就业市场环境有待优化。我国体育专业毕业生在就业市场上存在诸多壁垒,首当其冲便是学科壁垒,其次性别壁垒、奖学金壁垒、学历壁垒等,尽管近年来市场规范程度进一步提高,就业不公平现象有所消解,但从招聘条件来看,市场壁垒仍未消解。新冠肺炎疫情暴发以来,就业市场环境发生翻天覆地的变化,就业环境形势严峻,体育专业学生就业政策执行过程中的阻力逐渐增大,事关体育专业学生的服务平台搭建、补贴保障、优惠扶持等受到巨大影响。

4 体育专业毕业生就业政策执行创新路径

史密斯政策执行模型是一个全面概括的理论模型,涉及影响公共政策执行过程的各个要素。从我国体育专业就业政策的执行困境可以看出,体育专业就业工作的执行成效受政策本身的内在限制和外部环境的多重干预,模型架构中的任何一项变量要素都会影响政策的执行过程和结果。因此,我们需要努力顺应变化,从政策制定、执行主体、目标群体、环境因素四个方面,探讨政策执行困境的解决路径。

4.1 理想化政策层面:完善顶层设计,强化政策体系

在就业市场形势严峻态势下,我国体育专业大学生就业问题不断深化,再加上体育专业就业政策长期涵盖于其他综合性政策中的这一现实,进一步加剧了体育专业就业中的供需失衡、执行过程形式化、监督评价表面化等问题的复杂化。因此,完善体育专业大学生就业的顶层设计,配置系统的政策体系尤为重要。第一,制定专门政策,加强政策的连续性,教育部联合国家体育总局制定专门促进体育专业大学生就业政策,避免将体育专业就业政策镶嵌在其他大学生就业政策中,此外还要明确各部门的主要职责和配合措施,确保主管部门的权威性,规范体育专业大学生就业促进行动,有效推进就业政策的严格执行。同时,体育专业就业政策应随着时代的发展和整体就业市场形势变化而不断更新和改进,保证政策的连续性。第二,保证政策的科学性与合理性,在政策制定中应综合考量体育专业就业过程中亟须解决的关键矛盾和理想化状态下目标背后的最终指向,各级体育政府部门应在制定体育产业相关发展规划时,统筹考虑为体育专业毕业生提供更多就业岗位,如以体育竞赛表演、健身休闲活动为核心的体育服务产业链条,能够吸纳创造大量就业岗位。

4.2 执行主体层面:强化执行能力,提升责任意识

史密斯认为在执行过程中执行主体的能力、素质以及对政策整体的把握程度都对执行效果有着直接的影响。增强体育专业毕业生就业政策的执行效果,必须明确中央政府、各级政府部门、地方政府、高校以及用人单位的职能定位、责任意识和能力需要,形成一条自上而下的、无缝隙的执行主体。一是建立专门的信息反馈机制和上下级政府之间的及时回应机制,按照史密斯模型的问题处理方式,上级政府需要对政策执行过程中出现的问题保持“紧张”并及时回应。二是强化体育部门的责任意识,体育专业学生就业工作是一个综合性的过程,除了教育部、人力资源和社会保障局等部门外,必然涉及国家体育总局,在政策执行中应明确体育部门的工作范畴,配合人社部门等统筹协调和创业服务、指导、培训工作。三是进一步提高执行主体的认知,更新观念,创新政策执行方式,同时应建立专门的体育专业就业指导部门,完善就业指导管理信息系统,不断提高就业指导人员的素质。

4.3 目标群体层面:健全服务体系,提高就业能力

近年来,教育部、人力资源和社会保障局等部委密集出台相关政策,从创新创业、技能培训、就业实习实践、就业帮扶等方面促进大学生就业,但基于个人利益与集体利益,局部利益与整体利益之间的矛盾冲突,不同的利益相关者很难形成利益合力,再加上自身认知水平和就业能力的差异,致使政策执行过程中的阻滞现象频繁。因此,政策设计中在保证目标群体积极参与的基础上,应制定符合体育专业毕业生利益需求的、真实反映体育专业毕业生就业意向、能够被接受和认同的政策。首先,健全高校体育专业学生就业服务体系,设置就业指导机构并完善组织机构设置,坚持“以人为本”的指导思想,关注学生实际需求,转变执行方式,提高指导效率。同时,2024年2月,教育部高校毕业生就业研究院(基地)专家委员会成立大会暨第一次全体会议明确指出,要深入研究优化人才培养与就业质量评价体系的问题,创新推进高校毕业生就业跟踪调查,提高就业评价科学化规范化水平[19]。对此,高校应推进体育专业毕业生就业跟踪调查与大数据比对分析,定期依据数据反馈结果开展培养方案调整工作。其次,提高就业能力,加强职业生涯规划教育,进而科学制定针对性、适应性强的不同培养模式。体育专业毕业生未来流向有体育教师、自主创业、公务员、升学等,通过对学生学业生涯的规划,帮助学生树立正确的价值观和未来就业意向,并付诸行动进行分别培养和指导,优化课程设置,规范考核机制[20]。近年来,体育市场发展向好,高校应顺应市场需求,提供学生与外部企业学习交流的机会和一定的资金支持,丰富学生社会实践经历。

4.4 环境层面:优化教育环境,规范市场环境

任何一项政策执行都是存在于一定社会环境中的,只有与其所处的社会环境找到了平衡,才能在执行中取得预期效果。体育专业学生就业政策执行过程中应重视优化教育环境和规范市场环境。在教育环境方面,完善培养目标,明确基本培养目标、分专业目标和开放性培养目标,注重应用型人才培养的基本目标,突出不同专业的知识和能力特色要求,避免不同专业的趋同性,尊重高校依据地域、学校、资源的特色办学,确立适合自身发展的开放性培养目标;改革体育专业的教育教学,提高人才培养水平和质量[21],重视对知识和技能获取能力和创新创业能力的培养,增强体育专业毕业生的就业能力;根据社会需求“动态调整”,特别是当下体育产业的政策红利和教育改革的驱动发展,高校应走访、借鉴其他高校体育专业人才培养模式的经验,及时形成调研报告,积极做出人才培养方案的革新,主动适应社会需求,注重补偿教育[22]。如2024年6月,首都体育学院休闲与社会体育学院对中山大学旅游学院、中山大学管理学院、暨南大学体育学院、广西师范大学体育学院和桂林旅游学院等4所高校5个学院,就本科人才培养方案修订等相关内容进行密集调研。在市场环境方面,加强对市场需求的管理,合理解决“冷热不均”局面;规避市场壁垒,消除就业歧视和不公平竞争现象;加快户籍制度改革,控制城市人口平衡,努力减少国家层面的制度性障碍;积极搭建体育专业就业的相关平台,挖掘体育专业学生就业的需求并进行精准对接;加大执法力度,规范处于买方市场的招聘单位,监督用人单位的招聘是否公开、公正。

5 结 语

大学生就业问题一直是社会关注的焦点,而相关就业政策的执行与体育专业毕业生更充分更高质量就业密切相关。本研究运用史密斯政策执行模型分析体育专业毕业生就业政策执行困境的深层根源,发现体育专业毕业生就业政策执行困境主要体现在理想化政策、执行机构、目标群体和环境因素等4个方面。鉴于此,从完善顶层设计,强化政策体系;强化执行能力,提升责任意识;健全服务体系,提高就业能力;优化教育环境,规范市场环境等角度提出进一步提升体育专业毕业生就业政策执行的创新路径,以期促进政策的落地生根和不断完善,为体育专业毕业生就业“保驾护航”。

参考文献:

[1] 人民网.推动实现更高质量和更充分就业[EB/OL].(2018-06-15)[2022-05-11].http://theory.people.com.cn/GB/nl//2018/0615/c40531-30061510.html.

[2] 黄伟.理想目标与现实问题:公共政策工具选择的基本取向[J].国家教育行政学院学报,2010(11):30-34.

[3] 黎智洪.大数据背景下地方政府治理工具创新与选择[J].湖南大学学报(社会科学版),2018,32(5):143-149.

[4] Sanchez-Vaznaugh E V,Sánchez B N,Rosas L G,et al.Physical education policy compliance and children’s physical fitness[J]. American journal of preventive medicine,2012,42(5):452-459.

[5] Linder S H,Peters B G.Instruments of government: Perceptions and contexts[J].Journal of public policy,1989,9(1):35-58.

[6] 曹燕.政策工具视角下的基础教育公平:回顾与前瞻——基于1979—2016年基础教育公平政策的文本分析[J].教育科学,2017,33(4):24-31.

[7] 张雨孟,林坤河,陈知禾,等.基于政策工具的我国DIP支付方式文本量化分析[J].中国卫生事业管理,2023,40(12):903-910.

[8] 郭诚诚,魏成龙,郭琲楠.如何提高中国证券投资基金监管政策的效力[J].金融监管研究,2023(6):80-96.

[9] 周文泓.面向资产化利用的我国地方政府开放数据政策调查及其启示[J].情报理论与实践,2022,45(6):48-54,16.

[10] Smith T B.The policy implementation process[J].Policy sciences,1973,4(2):197-209.

[11] 孟彬,钟新文,刘鸣禹.新中国成立70年我国大学生就业政策变迁[J].河北师范大学学报(教育科学版),2019,21(2):63-70.

[12] 于颖,侯丽媛,甫玉龙.基于史密斯模型的硕士研究生就业政策执行过程探析[J].扬州大学学报(高教研究版),2015,19(2):40-45.

[13] 中国政府网.国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见[EB/OL].(2014-10-20)[2022-05-12].http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-10/20/content_9152.htm.

[14] 谭祝平,黎文普,秦小平.高等体育教育与基础体育教育改革对接的背景、现状、困境与对策研究[J].山东体育学院学报,2010,26(12):83-87.

[15] 徐延丽,刘春燕.我国高校体育教育专业课程设置发展经验、困境及对策[J].体育文化导刊,2022(8):8-13.

[16] 马文友.“全人教育”理念下高校体育教育专业人才培养模式的探索与实践[J].哈尔滨体育学院学报,2022,40(3):21-26.

[17] 中国政府网.全民健身计划(2021—2025年)[EB/OL].(2021-08-03)[2022-05-12].http://www.gov.cn/xiWen/2021-08/03/content_5629234.htm.

[18] 段文义.我国普通高等师范院校社会体育指导与管理专业人才培养困境与发展研究[J].北京体育大学学报,2017,40(12):84-89.

[19] 教育部.教育部高校毕业生就业研究院(基地)专家委员会成立大会暨第一次全体会议举行[EB/OL].2024-02-23[2024-11-17].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/moe_1485/202402/t20240223_1116434.html.

[20] 王相博,王超,杜唯,等.新时代体育院校本科人才培养方案改革的困囿与纾解路径[J].哈尔滨体育学院学报,2024,42(4):80-85.

[21] 韩晔,李想.新时代高校体育高质量人才培养的路径研究[J].哈尔滨体育学院学报,2023,41(4):81-85.

[22] 杨会燕.高等体育院校体育专业通专融合的路径研究——以武汉体育学院体育专业为例[J].哈尔滨体育学院学报,2022,40(2):39-44.