基于学科融合的新时代高校美育课程体系构建

[摘 要] 本文依据国家最新美育政策和高校办学定位及人才培养目标,阐述新时代美育学科融合的意义、内涵和创新思路。围绕美育学科融合理念,构建通识性“美育核心课程群”,创新学科性“美育拓展课程群”,探索特色化“美育实践课程群”。同时,以应用型大学为例,根据不同学科特点,有针对性地制定美育学科融合课程体系,为各类高校搭建新时代美育学科融合平台,构建第一课堂与第二课堂有效衔接的美育实践新路径,提供有价值的参考。

[关键词] 五育并举;课程体系构建;美育学科融合

[中图分类号] 中图分类号G642.3;G640 [文献标志码]文献标志码 A [文章编号] 1672-4917(2025)01-0109-08

新时代,我国进入高质量发展阶段,“一带一路”不断开拓、国内市场进一步开放、新质生产力持续发展、特别是人工智能等新技术革命,对人才培养质量提出了更高的要求。人才培养理念和模式也面临新的挑战:一是必须直面人工智能时代教育所面临的新环境新需求,二是如何有效落实新时代国家提出的“德智体美劳”五育并举的教育方针?面对新时代新挑战,为建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴,高等教育需要及时作出应对。

近年来,学术界对美育的研究成果斐然,但是针对各类高校的美育教学课程体系的研究却有很多不足。因此,构建符合时代发展、契合高校美育的教学理论体系是一项亟须完成的任务。作为国内外教育学研究的前沿热点,美育与学科融合发展成为我国新时代高校美育课程体系创新的关键一环,对理顺从义务教育到高等教育的全新美育路径,培养适应人工智能时代全球竞争的多元、全面、均衡的人才尤为重要。

一、新时代国家对美育工作的新要求与当前高校美育现状

(一)新时代国家美育政策以及指导思想

党的十八大以来,以习近平总书记关于美育的论述为新时代美育工作的根本遵循,国家出台一系列的相关政策文件,指导整个教育体系进行针对性的美育建设和改革。2019年4月,教育部出台《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》[1];2020年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅颁布《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》[2]。2021年4月,教育部启动了2022年新版课标的制订工作,明确要求增加艺术课程在各学段课程体系中的比重,确保每学期固定的课时量。2022年11月,教育部出台《高等学校公共艺术课程指导纲要》。2023年12月,教育部颁布《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》,明确要求把公共艺术课程与艺术实践纳入各级各类学校人才培养全过程,贯穿学校教育各学段,实行学分制管理,每位学生需修满学校规定的公共艺术课程方能毕业[3]。

(二)当前高校美育工作的现实困境

当前,国内外专家对于大学美育的研究较多,但大部分研究偏重于美育理论研究[4],缺乏对“高校美育课程体系构建”的整体研究[5],以及对美育第一课堂的课程设置和第二课堂的美育实践教学研究。目前高校美育研究尚存在以下不足:一是亟待解决的大中小学美育课程一体化衔接问题。鉴于2022年教育部对中小学义务教育课程标准的修订,大学美育的通识课程也亟待规范和拓展,以实现美育由义务教育阶段向高等教育阶段的过渡。二是普适性美育课程对高校不同专业人才培养仍缺乏足够的支撑,美育课程设置与专业规划发展缺乏协同。三是新时代高等教育美育理论与实践教学发展的呼应不足,第一课堂课程与第二课堂实践需有效衔接。因此,基于学科融合的大学美育教学改革迫在眉睫,需要根据高校的办学定位、人才培养目标和专业特色,重新审定高校美育课程,让具有前瞻性、融合性、体系化的美育课程成为新时代人才培养的有力支撑[6]。

(三)美育学科融合是新时代高校美育工作的必由之路

学科融合,是“在承认各学科特色差异化的基础上,打破学科边界,促进各类学科知识内容相互渗透、深度融合的理念和发展趋势”[7] 。美育学科融合既有深远的理论基础,又有深刻的现实需求。

西方,早在19世纪晚期,德国教育界就提出了关于学科融合的理念。到20世纪20年代中期,格式塔理论为“融合”引入了新的含义。1967年,美国哈佛大学启动“零点计划”项目,进一步研究艺术学习对于人的发展的重要作用。该研究最重要的一个成果是1983年霍华德·加德纳提出的多元智能理论,它颠覆了过去的智商测试,认为在人类身上发现了7种以上的、具有独立生物基础和运行程序的智能,而艺术的学习将直接作用于其中的“视觉—空间”智能,其对于人的全面发展是不可或缺的。加德纳多元智能理论研究为融合性美育提供了科学依据[8]。

中国,早在春秋时期,以孔子为代表的儒家学派就对美育进行了建构,其美育思想主要围绕“尽善尽美,文质统一”展开,认为“兴于诗,立于礼,成于乐”,强调审美教育对人格培养的作用。系统的美育概念最早由中国近代教育家蔡元培先生提出,他在借鉴西方康德美学、席勒美育思想的基础上,结合中华传统美育精神,提出了“五育并举”等著名美育理念,为我们今天美育的推广与发展奠定了扎实的基础[9]。

美育与德育相互依存。以美育为媒介实施德育,帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观,实现以美育德。美育与智育同样密不可分。苏联教育家苏霍姆林斯基指出:“音乐是让思维变得强而有力的源泉。没有音乐教育,就没有完全符合儿童需求的智力发展。”体育教学是一种力与美的和谐组合,是一种健康与审美的教育,因而美育与体育在促进人的全面发展方面也是殊途同归的。美育与劳动教育同样紧密相连,很多艺术作品颂扬劳动之美,体现了劳动人民的智慧和力量,并表现出他们的乐观精神和大无畏的英雄气概[10] 。

艺术与科学之关系一直是中国科学界的重要论题。早在20世纪80年代,钱学森就发文呼吁“我们应该自觉地去研究科学技术和文学艺术之间的这种相互作用的规律”,“科学家不是工匠,科学家的知识结构中应该有艺术,因为科学里面有美学”[11] 。

进入21世纪,以激发创新力为宗旨,各大科研机构及高校纷纷设立艺术科技专业。如2017年巴黎综合理工学院、巴黎国立高等装饰艺术学院和达尼埃尔amp;尼娜·卡拉索基金会联合设立了艺术—科学讲席。2020年中央美术学院成立了科技艺术研究院,并形成“科技艺术”概念以打造系统的科技艺术生态圈。2021 年中国科学技术大学艺术与科学研究中心成立。各大科技研究机构也将艺术嵌入项目中,设立科技艺术实验室,如欧盟委员会“地平线2020”(Horizon 2020)研究和创新计划下启动的STARTS(Science Technology Arts)项目等[12]。

美育学科融合,是以艺术各门类的普及教育为基础,充分挖掘、启用各学科、各专业所蕴含的美育元素,嫁接起艺术与自然、科技、人文、社会等各领域学科专业的桥梁。“艺术融合的格局、传媒艺术的概念本身,就彰显着艺术的跨学科、跨领域的特质和气质”[13],因而,艺术为各类学科知识赋予了鲜活的生命力,引领学生主动参与、领悟,把被动学习转换为主动探索。美育学科的融合,能促进艺术与各学科的联动,而“德育、智育、体育、劳动教育等各学科中包含着的多种审美对象,如自然美、社会美、科技美等,以及蕴含着体现中华美育精神与民族审美特质的丰富美育资源”也在融合中得以拓展[14]。

二、以美育学科融合为核心构建新时代高校美育课程体系

2020年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,明确提出了树立学科融合理念,要“有机整合相关学科的美育内容,推进课程教学、社会实践和校园文化建设深度融合”[15] 。2023年12月,教育部出台《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》,明确了“构建完善艺术学科与其他学科协同推进的美育课程体系”的工作要求[16],以及“遴选征集跨学科、专业的美育教学、教研、教改优秀成果,推进成果转化”的特别说明,体现了国家层面对美育学科融合的高度重视。

(一)聚焦核心素养,规范完善通识性“美育核心课程群”

通识性“美育核心课程群”,是指将艺术与人文学科中不同的美育课程整合为课程集群,以普及审美意识和提升人文素养为核心目标,以各类艺术的普遍规律为教学依据,揭示艺术的基本性质、活动规律和审美特征。

一方面,以“美和艺术”为基础,将通识性“美育核心课程群”作为美育课程建设的基石。学生在完善的课程结构下,通过自主选择方式完成美育基本学分,达到国家规定的美育课程学习基本要求。同时,充分挖掘美学、艺术学和艺术史论类课程教学内容的多样性,以提升新时代大学美育教学质量,促进美育的可持续发展。另一方面,在九年制义务教育新课标修订背景下,中小学美育课程面临重大改革,大学美育课程的教学也需相应改进,使学生能够顺利实现高中美育基础课程与大学美育进阶课程的衔接,逐步实现从初高中阶段的“认识”艺术到大学本科阶段的“思考”艺术。

通识性“美育核心课程群”还将帮助学生深刻理解马克思主义文艺观、中国特色社会主义文艺理论、习近平新时代中国特色社会主义文艺观的重要性和先进性,弘扬社会主义核心价值观、弘扬中华美育精神、增强文化自信。

规范完善后的课程群将涵盖中西方艺术史、艺术与心理、艺术与道德等多个维度,除了聚焦某一具体门类的艺术现象的基础课程之外,还将艺术置于人类历史、文化发展进程中深入探析。课程内容将尽力避免晦涩难懂的纯理论讲解,注重审美与生活的联系,培养学生初步了解作为文化的艺术现象,并从中充分感悟到审美在融合个体与集体、连接自我与社会中的媒介作用。

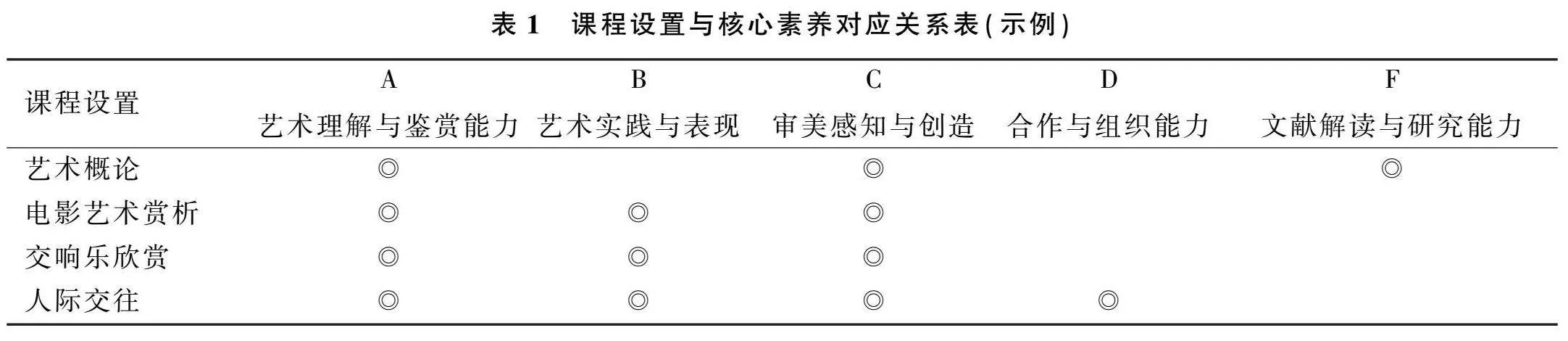

通识性“美育核心课程群”的设置立足各学科的人才培养特点,着力发掘审美素养与不同学科课程内容、教育目标之间的内在联系。作为校级必修的美育课程,该课程群可根据不同学科的专业素养要求相应开设,体现美育核心课程面向全校不同学科的差异化特色。例如,对艺术类和师范类专业,应强化学生的艺术理解与鉴赏、艺术实践与表现能力;而对工程类专业,应着重培养审美感知与创造、人际交往合作与组织能力等。课程设置与核心素养关系见表1。

(二)遵循各专业特质,创新学科性“美育拓展课程群”

构建学科融合新模式、实现德智体美劳全面发展,是新时代教育变革与人才培养的基本要求和追求目标,也是高等学校美育工作的新导向。过往的教育理论认为,以小块的形式呈现知识,可以最好地实现知识的“简化”(或获取)。但是越来越多的研究表明,通过“整合”这些被分割的细节,以“整体思想”来组织学习,对于学生的成长更为有利[17]。对一个事物的元认知和相关的个人经验越多,植根的文化、背景越深,处理得越深入或精细,它就越有意义,因而越容易被理解、学习和记忆。因此有必要探索一种条块分割更少、综合性更强的课程学习方法。

学科性“美育拓展课程群”的建设应基于各专业人才培养方案,结合专业知识的内容特点,进行有针对性的课程设置,打破固有模式,强调美育与学科专业的深度融合。美育目标是在各专业学科背景下,充分利用教学资源,在专业教学中持续渗透美育元素和素养训练,将美育融入学科建设,全面提升人才的审美与人文素养。同时,应注重开发与传统地域文化、民族民间艺术、非遗艺术普及相关的课程,坚持弘扬中华优秀传统文化。

相比传统的专业人才培养方案,新的课程体系将增加学科性“美育拓展课程群”内容。这一调整补齐了美育与其他学科缺乏关联与融合的短板。

(三)优化理论与实践融合机制,打造特色化“美育实践课程群”

中共中央办公厅、国务院办公厅于2020年10月印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》和教育部于2023年12月颁布的《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》,都提出要“丰富艺术实践活动。面向人人,建立常态化学生全员艺术展演机制,大力推广惠及全体学生的艺术实践活动”。同时更强调“统筹整合社会资源,加强美育的社会资源供给,鼓励学校与社会公共文化艺术场馆、文艺院团合作开设美育课程 ”[18-19]。

根据相关政策文件要求,高校要开展面向所有学生的校内以及校外公共空间美育实践,组织学生参加各类展演活动,带领学生走出校门,走进艺术场馆,亲身体验艺术之美。同时把美育实践与第二课堂紧密结合,推动贯彻实施学科融合、以学生为中心等先进教育理念,让学生主动把握自己的学习过程,学会实践与合作。要根据各高校学科和专业多样性、差异化以及教学硬件与软件实际情况,有计划地进行美育实践项目的开发、应用,打造特色化“美育实践课程群”。

三、新时代高校美育学科融合课程体系构建路径——应用型大学实例方案

构建符合新时代大学生需求的美育学科融合课程体系,需要在美育与其他学科的融合过程中,汲取丰富的审美教育元素,积极推动前瞻性、融合性、实践性的美育课程的落地,为新时代应用型大学各专业学生提供更为丰厚的艺术滋养,要让学生在“课堂美育学习—方案策划与研讨—实践与创新”进程中加强互动,走出校园、服务社会,传播地区优秀传统文化。同时,为应用型大学各学科提供美育教学实践平台,其他学科可以进行有机融合,构建符合学科特征的美育资源,不断丰富和创新美育教学与实践路径。具体方案如下:

(一)基于通识性构建“美育核心课程群”

与西方高校强调学生可以根据自己的兴趣和专业方向自由组合美育课程相比,中国高校的美育课程设置更强调统一性和规范化,突出价值塑造。美育课程一般设置为文科类专业的专业课程,其他专业的非专业课程。作为非专业课程,美育课程大多是开设在通识选修课、公共选修课中。如上海市所有高校均要求开设公共艺术课程并计入学分,每位大学生在校期间须至少选修一至两门艺术课程;清华大学面向普通学生已经开设了273门公共审美课程[20-22] 。

通识性“美育核心课程群”应严格按照2022年教育部颁布的《高等学校公共艺术课程指导纲要》中美学和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类、艺术体验和实践类三种类型来进行整体设计,以规范公共艺术课程教育教学,完善公共艺术课程体系[23]。同时课程设置也应充分结合高校相关学科建设及专业人才培养特点的具体情况,挖掘地区各类资源优势,发挥教师的特长和研究成果来进行。

1.美学和艺术史论类课程群

该课程群以培养学生基本审美素质为目标,作为基础性、普及型的通识类课程,其面向全体学生,能够从本质上提升学生的美学素养。课程群主要由两部分内容构成:一是以中西方美学为主的综合美育课程群,强调以审美为基础,关联人文历史、自然科学、哲学宗教道德等,如美学原理、艺术概论、中西方美学等基础课程。二是以中西方艺术史论类为主体的美育课程群,涵盖音乐史、美术史、戏剧史、电影史、舞蹈史等综合类课程。

2.艺术鉴赏和评论类课程群

该课程群以提高学生的艺术感知能力、体验能力、想象联想与理解能力为目标。艺术鉴赏类课程涵盖艺术鉴赏、戏剧鉴赏、影视鉴赏、美术鉴赏和音乐鉴赏等,评论类课程包括电视剧品评、当代艺术批评、影视批评、设计批评等。

3.艺术实践类特色课程群

国内外大学的艺术课程中,艺术实践类课程是最受学生欢迎的,也是最有生命力、最契合新时代学生发展需求的。相比以艺术理论为主的公共艺术课程,艺术实践类课程群搭建了学生体验感受、自主思考与探究、激发创新潜能的平台。这类课程充分体现各艺术门类的专业特色,鼓励学生勇于体验与参与,自然地“入门”他们感兴趣的艺术门类,具体包括舞蹈训练、戏剧表演、声乐演唱、美术基本功、摄影入门、服装裁剪等。艺术与审美训练,可以开发学生的头脑、肢体,实现身心的协调统一,从而提升学生的艺术技能,增强学生的审美意识。具体包含歌曲演唱技巧、流行歌曲创作、形体气质训练、芭蕾舞艺术塑形、运动舞蹈、国画技法、戏剧体验、诗词歌赋朗诵、演讲与口才、剪纸艺术、手绘水彩插画、陶艺制作、趣味彩泥、一起写书法、短片拍摄与制作、摄影创作与实践、服装裁剪等。

(二)基于学科性构建“美育拓展课程群”

美育学科融合,强调了美育与各学科之间紧密联系与互动的关系,是从理论落地实践的重要成果体现,一些高校做出了初步探索。在具体的教学实践中,目前的美育融合通常有两种路径。

一是理工科专业利用自身专业优势,在教学方案中融入艺术元素,积极探索新理工科跨界人才培养。二是艺术院系发挥自身特长,主动与专业学科合作构建创新性融合美育课程体系。

借鉴各高校的经验,本文以应用型大学的师范类专业、旅游类专业和智能科技类三个专业为例构建学科性“美育拓展课程群”,进行差异化的美育课程设计,推动专业技能培养与美育素养提升的融合,促进学生全面发展。

1.师范类专业学科性美育拓展课程群方案

由于师范类专业的常规课程体系中已包含多门与艺术相关的课程,因此师范类专业学科性美育拓展课程群具有双重目标:一是落实教育部《义务教育艺术课程标准》的基本要求,在教学方法、形式、内容等方面不断强化 “如何从中小学美育到大学美育”的“教”与“学”的师资能力培养。二是课程群是对专业课程的有益补充,提升学生艺术感知、创意表达、审美情趣及文化理解与传承等多维度能力。

师范类专业学科性美育拓展课程群规划设置包含三个系列的创意课程,涵盖多个艺术门类,以最终实现教育部出台的《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》中所明确的面向师范类专业学生开设美育课程实现全覆盖。

(1)音乐与朗诵系列创意课程。课程涵盖音乐和朗诵两大类。其中的音乐创意类课程包括《唱响红色经典》《民间经典童谣演唱》等,主要组织学生进行创意编排与趣味设计,以及独唱、合唱训练。而在朗诵创意类课程中,选取《红色家书诵读》《古诗词朗诵》等诵读文本,组织学生对朗诵内容进行二度编排和二度创作,提升艺术综合能力。

(2)舞蹈与情景剧系列创意课程。课程涵盖舞蹈和戏剧两个艺术门类。其中舞蹈创意类课程包含少儿民族舞、少儿游戏与舞蹈等专题课程,教师充分利用芭蕾舞、民族舞等多元舞蹈元素,引导学生发挥编排创意,设计一段完整舞蹈。剧目表演创意类课程则融合儿童戏剧表演、儿童趣味舞蹈等内容,教师在教学中将引导学生首先掌握戏剧歌舞剧的基础知识,安排学生自行设计规定戏剧情景,完成一部儿童剧作品。

(3)绘画与手工艺系列创意课程。少儿绘画创意类课程涵盖趣味水墨画、中国传统儿童插画设计等内容,既能为教学所应用,也要求学生们深入理解美术启蒙与美术教育的内涵。而少儿手工创意类课程包含儿童剪纸、少儿泥塑、趣味橡皮泥、少儿手工折纸、彩陶彩绘制作等专题,教师在专业课基础上,拓宽学生审美、绘画以及手工能力的同时,将更注重培养学生有意识地进行审美想象与创造,提升审美表现形式与儿童/青少年的美术要求的契合度。

2.旅游类专业学科性美育拓展课程群方案

以北京地区某应用型大学为例,课程群重点聚焦北京地区旅游传统与红色文化、北京地区非遗文化与艺术等维度进行探索与研发。习近平总书记一贯强调要扎实做好非物质文化遗产的系统性保护,以此要求为指导原则,旅游类学科性美育拓展课程群与学生主修专业(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、烹饪与营养教育等)相结合,在规划设置上,分别突出京味、传承、地标性三个系列典型课程。

(1)城市性舞台表演艺术鉴赏课程。课程重点关注北京地区的城市性舞台人文艺术。其教学途径既有课堂内理论学习,又能近距离感悟艺术的魅力,提高综合素质。例如在北京人艺经典剧目鉴赏课程中,学生首先了解北京人艺的演剧流派和历史;随后结合北京人艺的演出排期计划,安排学生走进剧场观摩《茶馆》《正红旗下》等经典京味话剧,感受舞台表演艺术的魅力。而在京味相声鉴赏课程中,学生将接触北京天桥一带相声及民间曲艺文化,通过观摩经典相声作品,感悟中华文化的博大精深。在京韵大鼓鉴赏课程中,教师将讲解其历史发展、传承现状,带领学生鉴赏《重整河山待后生》《迎春曲》《单刀会》等经典曲目,了解京韵大鼓在传统叙事类、写景抒情类以及新编现代和历史题材等不同风格表现下的作品,感悟这门非遗艺术的魅力。

(2)城市手工艺术传承与鉴赏课程。重点聚焦北京地区城市非物质文化遗产。课程以工作坊和艺术鉴赏形式为主,涵盖理论学习和部分手工探索尝试。其中的北京非遗手工艺术鉴赏课程,重点突出 “燕京八绝”、潭柘紫石砚雕刻工艺美术、非遗邮票与版画设计等非遗艺术内容;组织学生根据自身兴趣爱好选择至少两类非遗艺术进行学习研究,通过鉴赏了解非遗艺术在人文历史中的递嬗演变,感悟非遗文化之脉的深厚绵长,为日后从事旅游工作夯实基础。

(3)城市文化地标景观与建筑艺术鉴赏课程。城市红色地标与红色艺术鉴赏课程以打卡典型红色地标为核心,拟计划学习和参观有代表性的红色地标,了解典型红色地标建筑的背景及其历史价值。同时,还将联动地标景观和红色艺术的关系,由地标性的建筑景观对标到具体的绘画、曲目、舞蹈等作品,进行综合性的艺术赏析。中轴线上的建筑艺术鉴赏课程以北京中轴线上的古典建筑为依托,教师选择中轴线建筑群赏析、发现北京名人故居、找寻北京胡同的文化名片等主题内容,引领学生探寻北京中轴线上正阳门、钟鼓楼、北京特色胡同、文化名人故居等典型建筑。

3.智能科技类专业学科性美育拓展课程群方案

课程群以科学为本、艺术赋能,突出智能科技与美育融合。近年来,人工智能技术取得显著进展,大模型驱动的软硬件工具为创造性表达提供了多样化途径。将“艺术与科技”主题贯穿课程始终,着重将美育打造成为融合艺术和科技的媒介;教学内容既有理论知识传授,又包含对当代科技与艺术热门前沿话题的专题研究。课程的规划和设置中突出“有美感的科学”理念,注重将人文思想融入科学的多元场景与体验中,如利用计算机图形学课程等为学生提供非语言表达方式。课程设置还以科技与艺术融合发展为核心,强调将内在美学要素融入科技产品设计与研发中,包括掌握机器人造型美学法则、生产机器人过程中与之相关的结构形态与视觉审美法则等多项内容,让艺术与美感成为机器人设计、制造、人机交互中画龙点睛的妙笔[24]。相关课程可拓宽辐射至其他工科类学科。

(1)科学与艺术系列美育课程。课程内容将重点介绍当代社会的科技与艺术发展状况并对科技与艺术融合的典型案例进行分析,秉持包容与探索的态度,拓宽学生的美育视野和创新思维。课程包括科技展之美、科学中的艺术之美、机器人的艺术与人文思考等内容。将“艺术与美”融入学习过程中,突出“以艺术之道创新科技载体”的方法论。

(2)智能科技与设计制作系列美育课程。其中“设计、创意与审美”课程尝试在理论学习基础上进行简单的实践运用,学生将在教师规划和指导下制定任务清单,可根据自身兴趣和专业特长,完成博物馆文物复活记、别具一格的机械装置设计、有创意的机器人外观设计、绘制未来城市的科技景观等课程内容,实现以科技为媒介、探寻专业技能与艺术素养融合、提升创意设计能力的培养目标。人工智能的设计与审美课程强调人工智能艺术之于美育的重要价值。课程在教师的指导下,引导学生运用计算机运行开源AI模型生成一些简单的人工智能艺术作品,包括AI绘画探索、AI视频制作、AI编舞、AI音乐编曲等多个课程内容。课程专注于AI艺术的探索,培养学生对科技与艺术融合的兴趣。

(三)基于特色化构建“美育实践课程群”

新时代高校美育实践教学以走出课堂、学生自主、服务社会、弘扬国粹为路径,进而构建特色化“美育实践课程群”的完整体系。《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》提出:“要加强美育与德育、智育、体育、劳动教育相融合。有机整合相关学科的美育内容,推进课程教学、社会实践和校园文化建设深度融合,大力开展以美育为主题的跨学科教育教学和课外校外实践活动。”[25]特色化“美育实践课程群”同样以学科融合为特色,一方面可以依托学科性“美育拓展课程群”,加强实践项目设计,形成系列具有学科特色的美育实践课程;另一方面可以结合地域文化特色,开发融合多学科知识的综合性美育实践课程 [26]。特色化“美育实践课程群”的具体实践安排可以与第二课堂紧密衔接,依托第二课堂与传统艺术工作坊和高水平艺术社团实现对接。具体包括:

1.校内公共空间美育实践

主要面向全体学生,从“教室里的理论美育”向“校园内的实践美育”进行拓展[27]。例如,可以面向全校学生,组织开展画展、艺术展、展演、讲座、舞台表演等多种形式的美育活动。还可以举办校园文化周、非遗文化交流、非遗传承系列剪纸体验和蜡染体验、电影展映与交流、戏剧艺术进校园、歌舞快闪等活动。学生也可以以小组为单位,策划完成一场关于校园内美育实践的活动,由学生们自行讨论并完成包括美育选题、内容设计、宣传与推广等多维度、多层面的实践活动。

2.校外社会美育实践

校外美育实践可利用社会丰富的文化资源,组织学生走出校园,在公共图书馆、剧场、美术馆、音乐厅、博物馆中直接感受艺术的魅力。例如,以“到民间去”为主题,将美育活动向社区传播推广,以区域性社区辐射、带动乡村、联动地方公益性机构为基本试点,充分拓展美育实践的应用价值,注重美育活态化传承。鼓励学生利用假期社会实践的机会,主动联络居住地所在社区活动中心、博物馆等社会组织或参加学校与地方共建美育基地组织的美育实践活动;充分发挥自身的专业特长,争当美育服务者、志愿者,为基层美育传播与普及推广贡献自己的一份力量。

通过以上活动,以第二课堂为载体,将会有效促进各类高校美育课程体系的有机构建,探索美育实践教学的落地落实,促使科学严谨的大学美育育人模式的逐步完善和广泛应用。

四、结语

应用型高校应以新时代美育育人为根本指引,完善作为美育基础的通识性“美育核心课程群”(传统美育课程之间的融合),创新发展代表先进教育理念的学科性“美育拓展课程群”(专业课程与美育课程的融合)和特色化“美育实践课程群”(理论与实践、普世理念与本土特色的融合)。作为新时代高校美育理论与实践的重要创新,学科融合背景下的应用型大学美育课程群建设将在深厚的中国文化底蕴以及经济与科技快速发展的整体推动下,逐步优化升级为高专业度、强针对性、定制化的高校美育教学体系,为新时代高校的美育工作提供借鉴。

[参考文献]

[1] 《教育部关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》(教体艺〔2019〕2 号),中华人民共和国教育部,http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_794/moe_624/201904/t20190411_377523.html。

[2][15][18][25] 《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见〉〈关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见〉》,中华人民共和国中央人民政府网,https://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5554511.htm。

[3][16][19] 《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》(教体艺〔2023〕5 号),中华人民共和国教育部,http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_794/moe_628/202401/t20240102_1097467.html。

[4] 赵伶俐:《美育学科学位归属与人才培养体系建设》,《美育》2021年第2期,第20—29页。

[5][11] 张占国:《试论高校美育课程体系建设及教学问题》,《北方工业大学学报》2002年第2期,第43—50页。

[6][20] 石金金:《高校美育课程体系建设研究》,《新美育》2022年第2期,第117—119页。

[7][14] 王晓昕:《基于学科融合理念的高校美育课程体系建构》,《美育教育研究》2023年第11期,第152—154页。

[8][10] 马菁汝:《构建新时代跨学科融合的社会美术教育体系》,《美术教育》2024年第3期,第119—123页。

[9] 黄雨昕、王冰凌:《“五育”并举视域下的美育学科融合研究》,《河南教育》2024年第2期,第91—92页。

[12] 孙晓霞:《从“巫舞”到ChatGPT:艺术科技融合发展的历史与当下》,《中国文艺评论》2023年第10期,第60—72页。

[13] 刘俊:《艺术融合与理论定位:论传媒艺术的研究动因》,《现代传播》2019年第9期,第94—101页。

[17] 周宪:《知行张力、多媒介性与感同体验——当前大学美育的三个问题》,《美育学刊》2019年第5期,第1—10页。

[21] 霍楷、徐宁:《中国高校美育教育现状及改革对策研究》,《音乐天地》2021年第18期,第110—112页。

[22] 王丽:《互联网背景下重庆市高校美学课程体系建设研究》,《科学咨询(教育科研)》2020年第7期,第7—8页。

[23] 《教育部办公厅印发〈高等学校公共艺术课程指导纲要〉的通知》(教体艺厅〔2022〕1号),中华人民共和国中央人民政府网,https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-12/02/content_5729980.htm。

[24] Girod, Mark: “A Conceptual Overview of the Role of Beauty and Aesthetics in Science and Science Education”, Studies in Science Education,Vol.43, 2007,pp.38-61.

[26] 董玲:《高校美育课程教学模式研究》,《美术教育研究》2018年第7期,第132—133页。

[27] 周洁:《大学美育课程体系建设的可实施策略分析》,《大学》2021年第31期,第45—47页。

Research on the Reconstruction of Aesthetic Education Curriculum System

in Universities in the New Era Based on Disciplinary Integration: A Case

Study of Applicatin-Oriented Universities

TANG" Xumei

(College of Art, Beijing Union University, Beijing 100101, China)

Abstract:

Based on the latest national policy on aesthetic education and the positioning of universities and talent cultivation objectives, this paper elaborates on the significance, connotation and innovative ideas of integrating aesthetic education disciplines in the new era. Focusing on the concept of integration of aesthetic education disciplines, it constructs a general “core curriculum group for aesthetic education,” innovates a disciplinary “expanded curriculum group for aesthetic education,” and explores a distinctive “practical curriculum group for aesthetic education.” At the same time, taking application-oriented universities as an example, a curriculum system for integrating aesthetic education disciplines is developed based on the characteristics of different disciplines, to provide valuable references for all kinds of colleges and universities to set up the platform for the integration of aesthetic education disciplines in the new era, and to build a new path of aesthetic education practice that effectively connects the first classroom and the second classroom.

Key words:

five-educations in parallel; construction of curriculum system; integration of aesthetic education disciplines

(责任编辑 编辑朱香敏;责任校对 孙俊青)