青少年网络暴力的实证犯罪学解释

[摘 要] 青少年网络暴力是一项涵盖侵害行为与被害经历的犯罪现象,其影响因素值得被学界重点关注和系统挖掘。研究基于主流犯罪学理论,对本土大规模学生样本进行实证分析后发现,网络暴力普遍存在于青少年样本群体中;在薄弱社会控制、低自我控制、不良社会学习、高水平一般紧张的“犯因性”驱使或“脆弱性”诱发下,青少年更容易实施网络暴力行为或遭受网络暴力被害;青少年在网络空间中频繁地对他人施以暴力,亦会使自身加速成为他人“以暴制暴”的对象。研究结论旨在为“数字犯罪”与“轻罪治理”时代背景下青少年网络暴力的防控提供理论参考和循证依据。

[关键词] 网络暴力;青少年;犯因性;脆弱性;实证研究

[中图分类号] D922.7;D669.5 [文献标志码] A[文章编号] 1672-4917(2025)01-0084-13

网络暴力具有极为恶劣的社会影响,在给当事人造成严重身心损害的同时,亦让公众频频感到震惊、错愕与愤恨。2023年9月20日,为依法惩治网络暴力违法犯罪活动,有效维护公民人格权益和网络秩序,“两高一部”联合印发了《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见》[1],从社会危害、法律适用、诉讼程序、综合治理方面明确了关于网络暴力的若干内容。

青少年作为网络使用的主要群体,是受网暴影响最为深远的个体集合。《2021年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示[2],有46%的未成年网民曾在上网过程中遭遇过各类不良信息侵扰,包括“讽刺或谩骂”“自身与亲友被恶意骚扰”“血腥暴力”等。为了营造有利于青少年身心健康的网络环境,国务院于2023年10月16日公布了《未成年人网络保护条例》[3],从网络素养促进、网络信息内容规范、个人信息网络保护、网络沉迷防治等维度,进一步明确了相关主体对于青少年网民的法治保障责任。由此可见,青少年网络暴力已然成了一项多元主体所关注的长期性社会问题。

在此种背景下,本文以在我国三省五所大专院校的8797名青少年样本为调查对象,基于“控制”“学习”“紧张”三大主流犯罪学理论流派,综合运用描述性分析、差异性检验、多元回归分析的实证方法,挖掘网络暴力的影响因素,阐明网络暴力的动态发生过程,以期为科学化地防范网络暴力行为、预防网络暴力被害提供系统性的理论参考与循证策略。

一、文献回顾

(一)网络暴力的概念界定:“行为—被害”视角下的犯罪现象

尽管网络暴力(cyber violence)问题备受社会关注,但学界对此却尚无统一的概念界定。从现有研究成果看,法学、社会学、传播学、心理学均有所涉足,且观点大都散见于各类新闻评论、案例分析之中,可谓众说纷纭、莫衷一是。通常来讲,犯罪学领域倾向于持“广义概念”或“实质概念”的观点对犯罪进行诠释,即认为犯罪现象的认定并非要达到触犯刑律且值得被施以刑罚的程度,一切具有社会危害性的现象都可以被视作犯罪,外延包括刑事违法、治安违法、轻微越轨[4]。顺延此种逻辑,网络暴力自然属于一项存在于网络介质中的犯罪现象。然而,既有文献趋于一致地将视野置于“行为”维度,先验性地认为网络暴力仅属于一种网络行为,缺乏对其所包括的“网络被害”(cyber victimization)之属性的内在认知[5]。在充分考虑到网络暴力的发生情境、特征规律、对象范围以及存在方式等方面的要素后,本研究对网络暴力作出“行为—被害”二元视角下的统合性概念界定:网络暴力,特指公众或个体通过互联网及其相关的数字信息媒介,在手机、计算机等电子设备载体上的社交媒体、网络平台、应用软件中实施、参与的言语攻击、辱骂、诽谤他人或人肉搜索行为,以及遭受的言语攻击、辱骂、诽谤或人肉搜索等网络被害。

(二)犯罪学理论的解释模式:“犯因性”与“脆弱性”的兼顾

纵观古今中外,用以解释犯罪现象背后原因的理论达百余种,犯罪生物学、犯罪心理学、犯罪社会学等不同流派也曾先后大放异彩,竞相主导过犯罪学研究者的思维和研究方向。然而,随着实证主义研究方法的进步,从整合视角运用主流理论去解释特定犯罪现象,挖掘犯罪的多元影响因素日益成为当代犯罪学研究的主流趋势。毋庸讳言,犯罪学理论首先应当关切“犯因性”(criminogenic)。通说认为,犯因性是指“具有实施犯罪原因性质的”“能够引起行为人实施犯罪行为的”意思[6]。就事实层面而言,世界上既不存在与守法者完全相同的犯罪人,也不存在与守法者绝对不同的犯罪人。在相似的社会环境中,有的人遵纪守法,有的人却走上违法犯罪的道路,实际上主要源于人与人之间存在犯因性差异。因此,犯罪学者应不断地挖掘新兴或边界模糊的犯罪行为实施者所具备的犯因性特质,以持续优化主流犯罪学理论的解释效果。与此同时,作为犯罪学学科的核心支脉,被害人学(victimology)研究在近几十年的学科发展中同样受到了国际学界的重视。在此种学科范式下,与犯因性相对应的“脆弱性”(vulnerability)概念逐渐兴起。脆弱性通常被理解为一种由被害人方所展露出的,能够被动机罪犯认为适合作为其侵犯对象的特征集合[7]。它反映了理想化目标与潜在罪犯的邻近性,这种关系距离会给行为人创设一种想象空间,即针对特定个体实施犯罪大概率可以产生触手可及的高收益,且犯罪风险微弱至足以顺利逃脱制裁。由此可见,科学化的犯罪治理应当兼顾对犯因性的抑制和脆弱性的识别,但受“报复主义”刑罚观念的长期影响,我国传统的刑事政策常将关切重点置于针对犯罪行为人一方的打击,而忽略了以被害人、潜在被害人为本位的预防工作。不可否认,犯罪控制、行为矫治与刑罚威慑固然重要,但犯罪事件发生后的被害人安抚、被害防范意识提升等恢复性工作于我国社会的法治化发展同样具有重要意义。所以,在面对颓势尽显的宏观治理效果时,为及时扭转因反馈性缺失而暴露出的犯罪控制片面性,将研究视野转向“行为—被害”的二元解释模式,并据此获悉富含循证属性的对策建议,日渐成为当下犯罪学领域的重点演进方向。

实际上,全部犯罪学理论的逻辑结构都给经验事实赋予了“人本”意义。尽管除了对犯罪事件的剖绘以外并不能提供他种社会启示,但我们不能借此忽视了理论本身所蕴含的人性本质(如享乐主义、避苦求乐)和人际规律(如利益竞争、尔虞我诈)。追本溯源,实质实证主义(Substantive Positivism)的犯罪学家倾向于秉持“严格决定论”,认为社会结构、社会组织、社会文化等相对稳定的社会元素会差别化地影响个体形成犯罪行为意图,并强调社会人口学变量在犯因性方面的表达[8]。诸如失范理论、社会解组理论、亚文化理论、冲突理论、破窗理论的归因观点均为实质实证主义中具有代表性的论述。它们在突出行为人特征的同时,弱化了被害人角色的权重,并认为被害预防措施与脆弱性是不具备相关性的,除非犯罪人偶然地将某种任意的象征理解为禁止侵犯的明示。然而随着科际整合与学科交叉的不断推进,基于“柔和决定论”的选择实证主义(Choice Positivism)逐渐引起学界重视[9]。选择实证主义关注情境的不确定性,认为被害人之于危害后果发生的可能性、预防措施采取的难易程度、措施采取后的正向收益与时效性的整体估计,对于行为人犯罪实施决策的作出具有一定程度的催化作用,构成一种脆弱性诱发的过程。因此,于潜在的犯罪人而言,任何能够给他们提供物质刺激或精神满足的普罗大众都是脆弱的,脆弱性代表了一种个体在经过理性权衡、评估计算后,为了协调生活、工作与社会关系而必然承受的安全风险与权利让渡。一般情况下,由于人性与人际适用于被卷入犯罪事件中的所有行动者,而侵害目标的思维决策过程和反应倾向无异于潜在犯罪者,那么如何超越行为实施方,转向对被害人的解释分析,亦即犯罪学研究的应然形态。所以从这种逻辑上讲,近乎所有的犯罪学理论都可以直接或含蓄地用来解释犯罪被害[10]。换句话说,犯罪学实证研究应追求以普遍犯罪现象或特定犯罪事件为审视前提,在理论导向下同步挖掘行为人的犯因性与被害人的脆弱性,以实现对社会法益与社会关系的全方位保护。

(三)犯罪学理论视域下网络暴力的影响因素

网络暴力作为当下的一种热点社会问题,值得利用多种不同的理论框架来阐释其发生原理。在观念冗杂的学术沼泽中,如何适恰地弥合理论与现象间的解释鸿沟,削减理想状态与事实藩篱间的争议,值得被学界反复谈及。笔者认为,对于犯罪现象的解释应当遵循社会科学领域“优质理论”的择取原则,即解释范围广、解释度精准、解释结构简练[11]。基于此,本研究选取犯罪学界“控制”“学习”与“紧张”三大主流学派中的一般性理论,对青少年网络暴力及其成因予以全方位审视。

1. 控制理论:从“社会控制”到“自我控制”

社会控制理论(Social Control Theory)与自我控制理论(Self-control Theory)是“控制”学派的两项核心理论,二者分别从社会与自我为逻辑起点,探讨了犯罪现象出现的抑制与加剧模式。社会控制理论指出,个体与亲友的依恋、对传统事业的投入、在工作学习中的参与、对道德法律的信念,均是个体与传统社会之间正向纽带关系的象征。如果这些越轨抑制因子的功能趋于失效,那么个体实施越轨行为的可能性将大幅提升[12]。同时,高依恋、投入、参与、信念水平会抑制涉足高风险环境的机会,亦会直接降低个体遭遇被害的可能性[13]。自我控制理论指出,低自控个体倾向于从事可带来短期利益的行为而忽视该行为所造成的长期消极后果,行事风格常表现为冲动、简单任务导向、追求刺激、自我中心性以及高情绪性,会更易实施犯罪行为[14]。而由于较少考虑长期后果,个体也容易忽视对于潜在犯罪人的危险评估,萌发从事具有高风险活动的倾向,进而增加了犯罪被害的发生概率[15]。因此,弱化的社会控制、过低的自我控制容易令青少年在处理矛盾关系时作出网暴行为的实施决策,并面临更高的被害风险。

2. 社会学习理论(Social Learning Theory)

该理论指出,差别交往、行为模仿、差别强化与价值认同是人们习得犯罪的核心因素[16]。具体而言,当个体与不良同伴进行交往后,会模仿特定榜样的生活习惯,在因联络而获得了一定主客观奖赏后,会形成对于犯罪行为的正向价值认同,进而提升了其实施类似不法行为的可能性。相对地,具有越轨倾向的青少年更易选择便利与合适的侵害对象去实施犯罪行为,而通常来讲,此类侵害对象即为与实施者来自相近话语的接触层级(同伴、朋友)[17]。因此,社会学习效应较强的个体容易演变为网络暴力行为的实施者,亦可能在不经意间成为网络暴力的被害人。

3. 一般紧张理论(General Strain Theory)

该理论指出,压力是导致个体实施犯罪行为的先导性因素[18]。青少年群体在日常的学习生活中会遇到三种压力类型,因阻碍而无法实现目标的“求而不得型”压力(如考试失败),积极价值被移除的“痛失所爱型”压力(如手机被没收),以及长期忍受负向刺激的“挥之不去型”压力(如家庭关系破裂)。为寻求良性的社会适应与融入,这些压力事件会令个体采取偏激的应对策略来缓和内心的紧张感,即频繁地实施攻击他人或其他越轨行为。另一方面,生活中的负向遭遇容易诱发重复被害现象[19],且长期处于消极情感状态可能会增加个体涉足虚拟空间中风险场域的概率[20]。因此,一般紧张理论同样具备了对网络暴力的双向解释基础。

二、研究设计与实施

(一)样本来源

依据目的性整群抽样原则,研究团队于2021年12月至2022年10月分别对河北省、山东省与浙江省的五所高等职业专科院校的学生进行问卷发放。五所院校培养模式均为三年制,生源群体以高中生为主,设有铁路运输、工商管理、智能制造、建筑工程、数字经贸等专业。在数据收集之前,五所学校的伦理委员会基于社会科学研究的伦理标准,全面审查了研究计划和调查问卷的伦理性与可行性。在研究者的现场指导下,问卷以线上链接(URL)形式通过班级自建社交媒体群组进行发放,问卷顶部提供了保密和道德声明,并告知已提交的问卷表明了参与者的自愿同意。共收集到问卷9265份,经过人工剔除填答矛盾、选项一致类无效问卷后,保留有效样本8797人,有效率为94.95%。有效样本中,河北3741人、山东559人、浙江4497人;男性5303人、女性3494人;年龄跨度为16~24周岁;户口类型方面,以来自农村地区的青少年为主,占比82.62%。

(二)变量与编码

1. 被解释变量a:网络暴力行为

选取以下两个题项作为网络暴力行为的测量指标:(1)在网络上对他人进行言语攻击、辱骂或诽谤;(2)在网络上参与或实施针对他人的人肉搜索。题目对应的选项均为“完全不符合=1—完全符合=5”的五点式计分模式,得分越高,代表样本所实施的网络暴力行为越频繁。

2. 被解释变量b:网络暴力被害

选取以下两个题项作为网络暴力被害的测量指标:(1)在网络上被他人攻击、辱骂或诽谤过;(2)在网络上曾遭受来自他人的人肉搜索侵犯。题目对应的选项均为:从来没有=1、很少=2、偶尔=3、经常=4,得分越高,代表样本所遭受的网络暴力被害越严重。

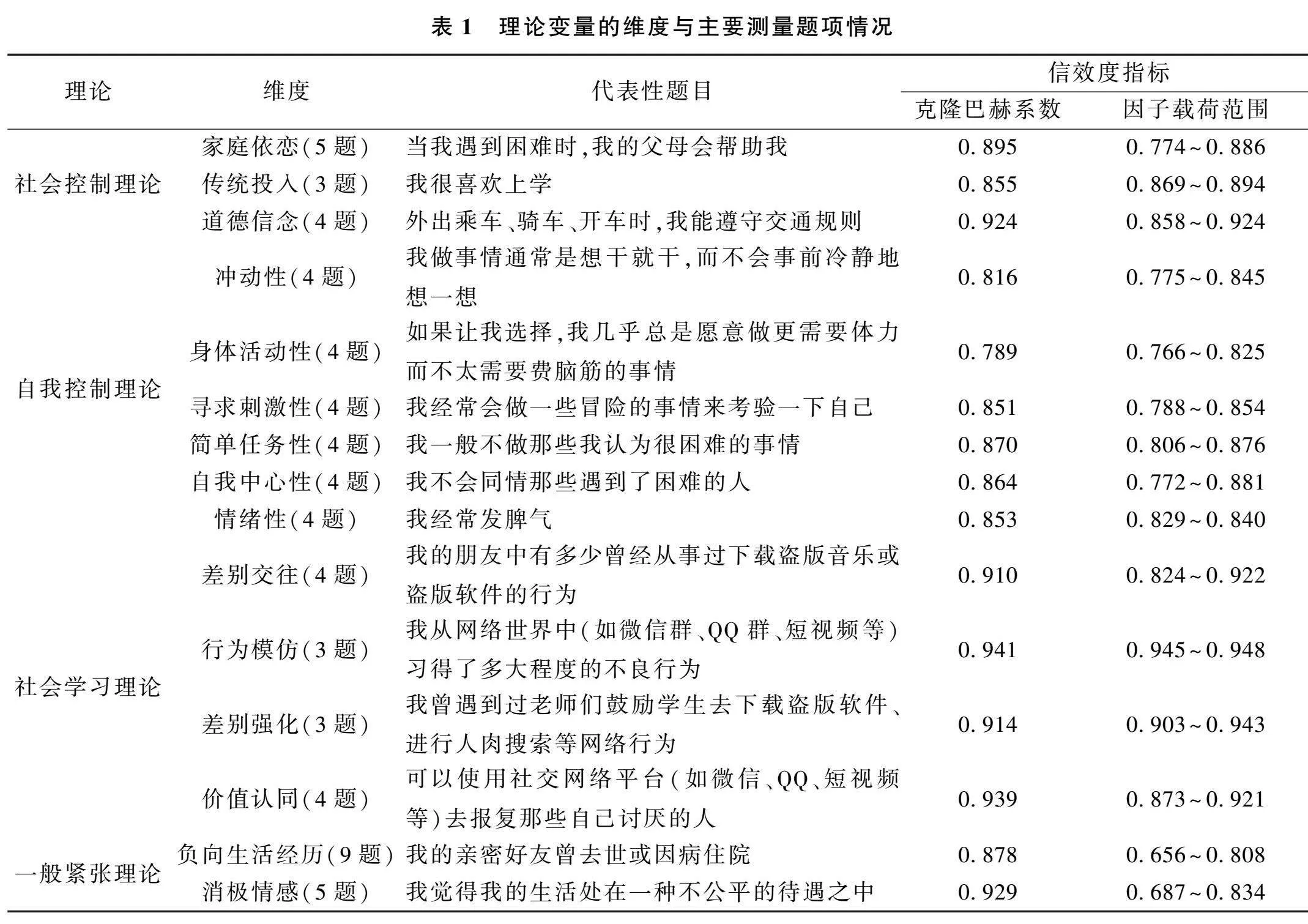

3. 理论变量a:社会控制

选取由国内学者翻译并使用的“社会控制问卷”进行测量[21],答案均为“完全不是这样=1—完全是这样=4”的四点式计分模式,得分越高,代表个体与社会间的正向纽带关系越强。

4. 理论变量b:低自我控制

选取由国内学者使用的Grasmick量表[22]进行测量,答案均为“完全不是这样=1—完全是这样=4”的四点式计分模式,得分越高,代表个体的低自我控制特征越明显。

5. 理论变量c:社会学习

选取专门应用于网络介质的“社会学习问卷”[23]进行测量,差别交往维度的答案为“没有朋友从事过=1—所有朋友都从事过=5”的五点式计分模式;差别强化、行为模仿、价值认同三个维度的答案选项均为“非常不同意=1—非常同意=4”的四点式计分模式。得分越高,代表个体不良的社会学习效应越强。

6. 理论变量d:一般紧张

选取“青少年一般紧张量表”[24]进行测量。负向生活经历维度的答案为十点式计分(0~9),得分越高,代表个体所体验到的紧张越明显。消极情感维度的答案为五点式计分(0~4),得分越高,代表个体的沮丧或愤怒水平越高。

7. 控制变量

选取性别(男=0,女=1)、年龄、户籍(农村=0,城镇=1)、家庭人均月收入(1000元及以下=1,1000元以上~2000元=2,2000元以上~3000元=3,3000元以上~4000元=4,4000元以上~5000元=5,5000元以上=6)四项社会人口学变量作为本研究量化分析时的控制变量。

本文将理论变量的代表性题目,以及各维度的信效度检验结果汇总于表1。

(三)研究步骤与分析方法

首先,运用描述性统计方法,对青少年网络暴力的现状与特征进行分析;其次,运用独立样本t检验的方式对个体是否涉及网络暴力的情况进行差异性分析;最后,运用阶层OLS回归的方式,分别进行网络暴力行为和网络暴力被害的影响因素分析。在回归分析的过程中,变量均做连续化处理,加和计算总分后带入各组模型 由于一般紧张理论仅在浙江地区的调查问卷中进行了测量,因此本研究中涉及其的样本数为4497。。

三、青少年网络暴力的现状与特征分析

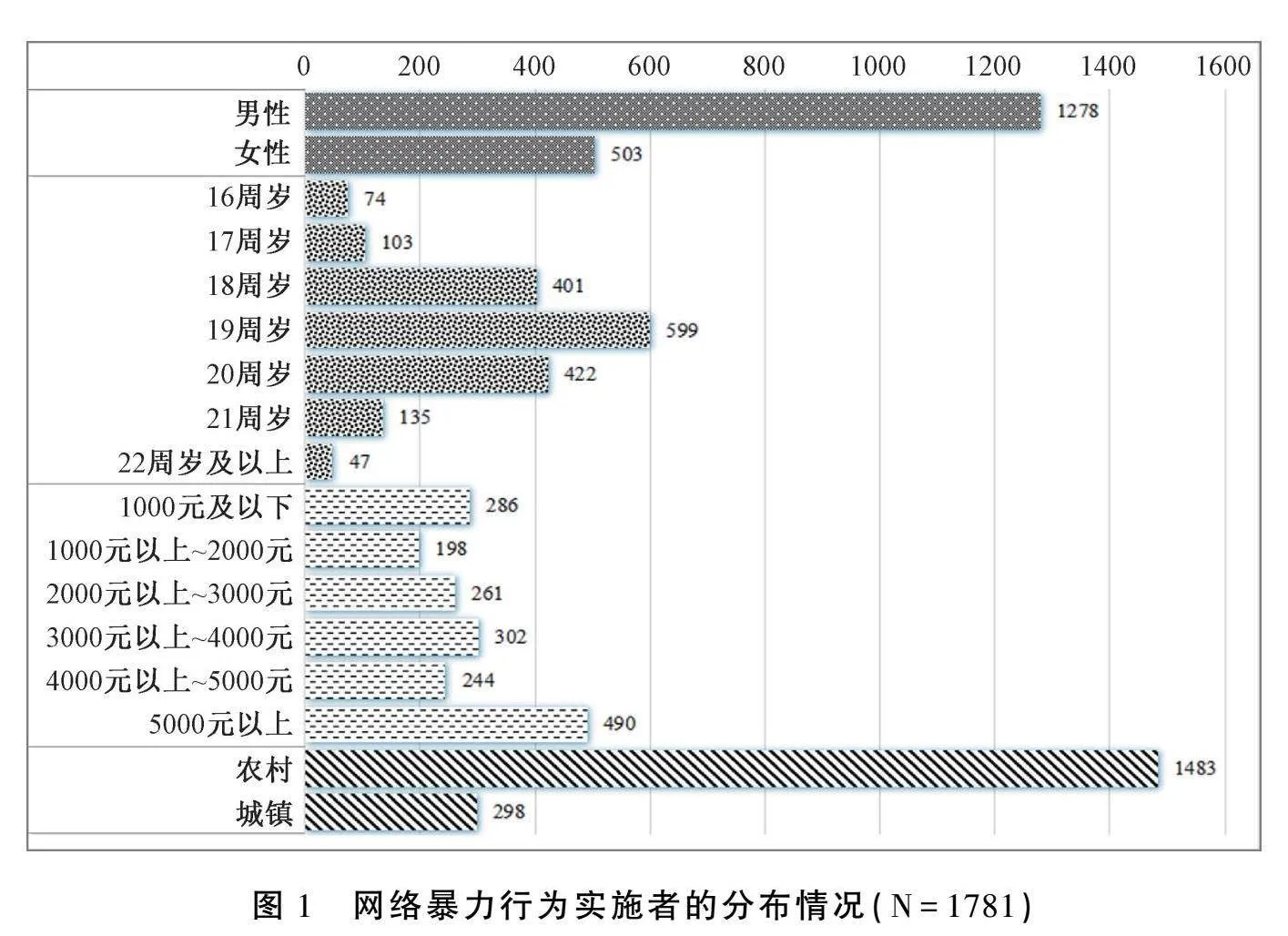

本研究调查发现,样本中有20.25%的个体实施过至少一次的网络暴力行为,有22.88%的个体遭受过至少一次的网络暴力被害。如图1、2所示,在实施过网络暴力行为的1781名青少年中,男性的比例为71.76%,来自农村地区的占比为83.27%;在遭受过网络暴力被害的2013名青少年中,男性的比例为70.34%,来自农村地区的占比为82.36%。两类个体中,施暴者与被害者的年龄聚集在18~20周岁之间。值得注意的是,在家庭人均月收入方面,处于5000元以上水平的人数最多,占比分别达到了施暴者与被害者比例的27.51%和24.89%。经过拆分数据集计算,有617名青少年仅实施过网络暴力行为,未遭受过网络暴力被害,占比为总样本的7.01%;有849名青少年仅遭受过网络暴力被害,未实施过网络暴力行为,占比为总样本的9.65%;而有1164名青少年既实施过网络暴力行为,又同时遭受过网络暴力被害,占比为总样本的13.23%。由此可知,在网络暴力现象中,青少年存在着较为明显的“行为—被害”交叠情况。

为捕捉网络暴力的性别差异情况,本研究利用卡方检验的方式进行分析,结果详见表2。可以发现,男性青少年在网络暴力行为实施的得分上,以及网络暴力被害遭受的得分上均要显著高于女性(χ2= 122.82,p<0.001;χ2= 110.35,p<0.001);样本中实施过网暴行为的男性是女性的2.54倍,遭受过网暴被害的男性是女性的2.37倍。

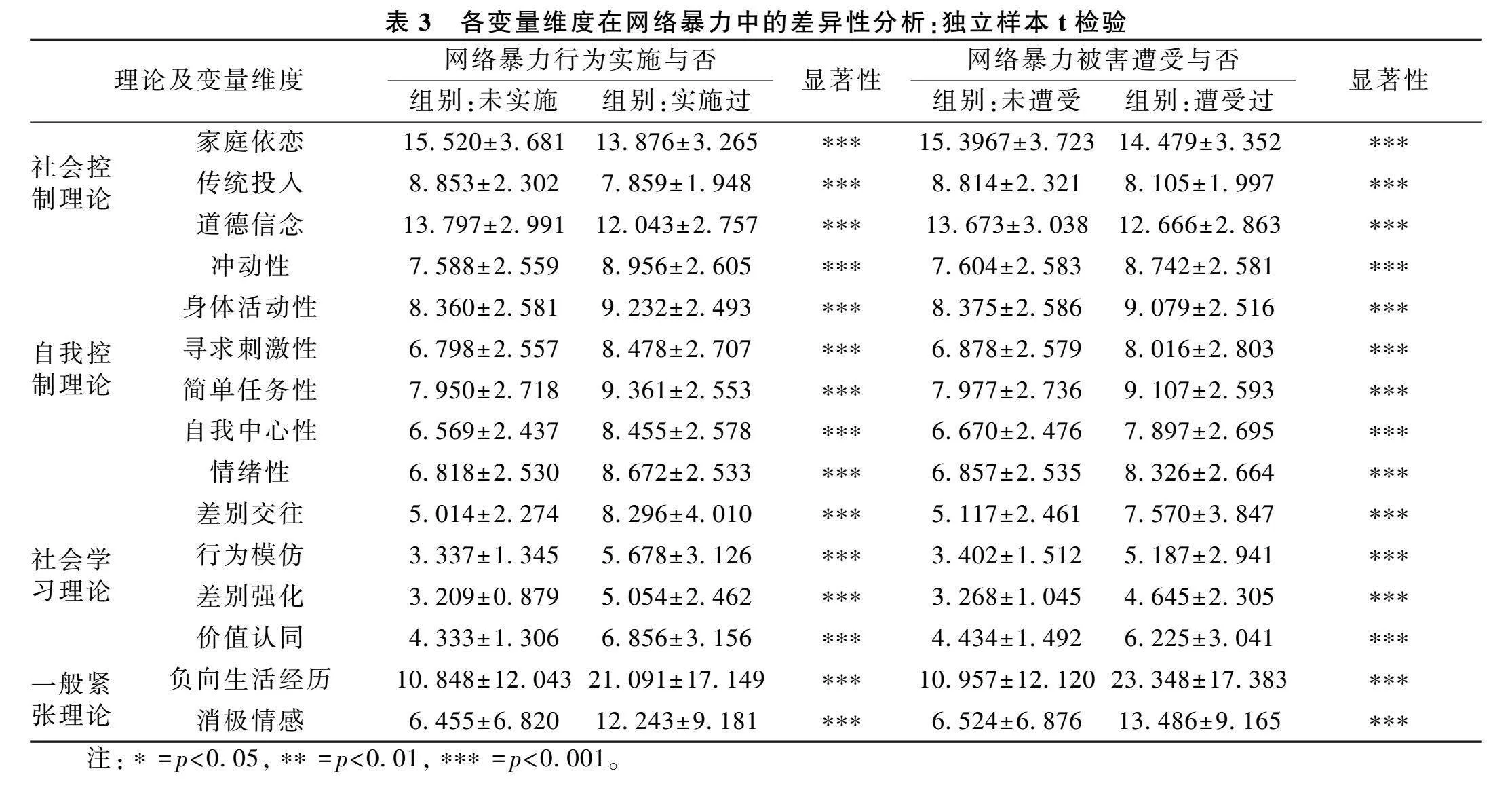

为进一步把握不同样本的理论区分度,本研究按照“行为实施与否”(未实施=0,实施过=1)与“被害遭受与否”(未遭受=0,遭受过=1)的二元分类标准,对核心变量各个维度的均值得分情况进行差异性检验 由于比较组别采用二分类设置,被比较变量为连续变量,因此使用独立样本t检验的差异性分析方法。,详见表3。不难发现,控制理论流派的两项中距理论组间均值差异的整体变化量较为平衡,二者在正向“控制力”的优度排序遵循着“未曾”低于“有过”、“被害人”低于“行为人”之逻辑。不同于控制理论中个体间差异的平稳性,强调社会互动、事件情境的社会学习理论和一般紧张理论,将其概念表达更多置于具有不可控特征的外在主体(如同伴、环境),从而表现为一种青少年自身内在稳定性的损耗。不过,总体而言,核心理论变量在不同网暴组别的青少年身上存在着明显的个体差异性。

四、青少年网络暴力的原因分析

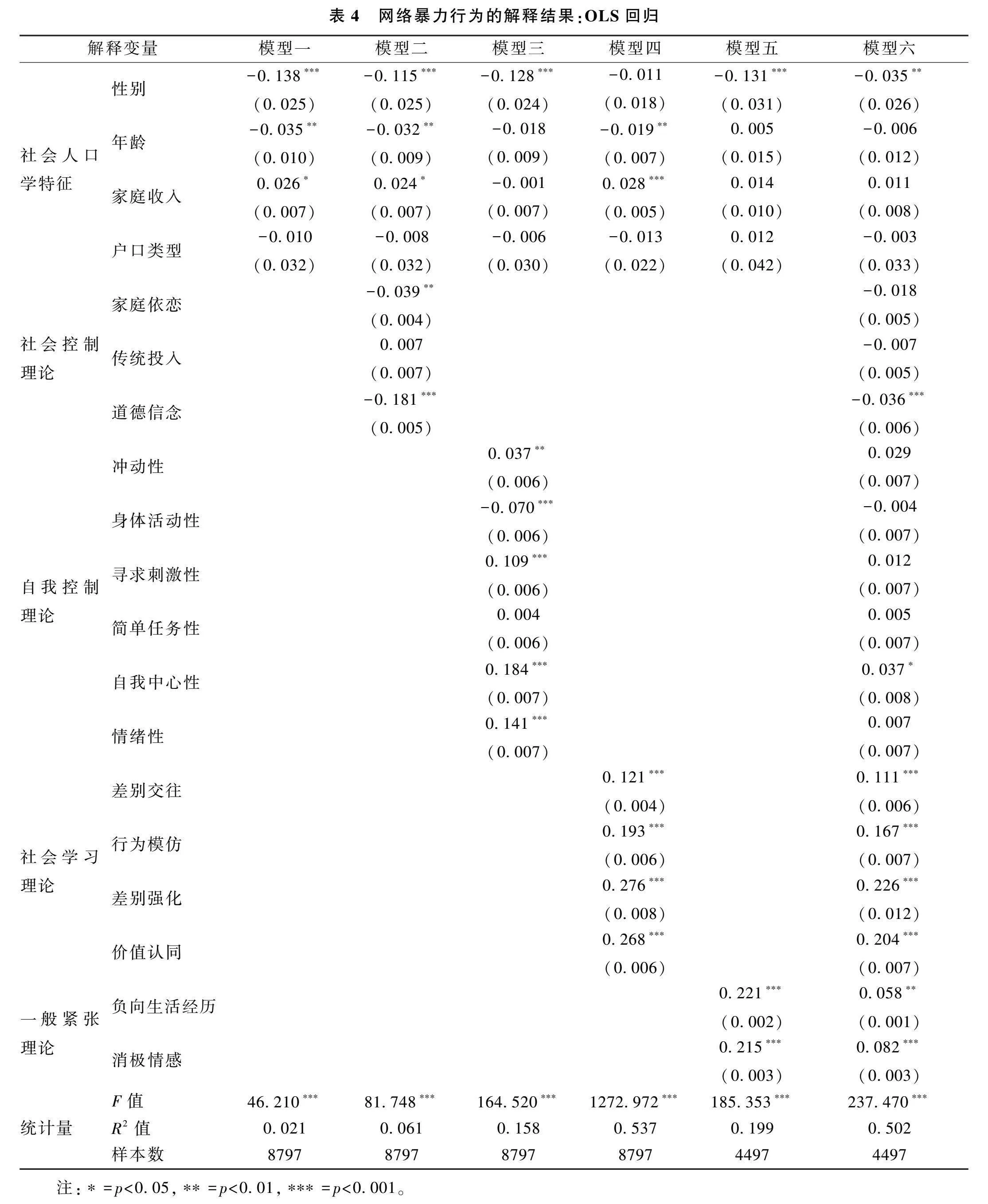

(一)网络暴力行为的影响因素:“犯因性”驱使

以“网络暴力行为”作为因变量,对控制变量、社会控制、低自我控制、社会学习、一般紧张进行逐步分析,结果如表4所示。模型一为基础的控制变量模型,符合低龄、家庭收入较高特征的男性青少年,更易实施网络暴力行为。

模型二显示,与父母关系更和睦(β = -0.039,plt;0.01)、道德感更强(β = -0.181,plt;0.001)的青少年,其实施网络暴力行为的概率更低。一方面,研究发现印证了教育学领域的威压理论(Coercion Theory),即青少年的社会适应不良、行为失范都与父母无效的教养方式存在显著关系[25]。良好的家庭氛围与成长环境是高社会控制的重要表现,这种培育自积极教养方式之下的社会关系会为个体创设更加良性的代际交流渠道。因此,通过与家人共享信息来强化情感联络,有助于形成对网络暴力行为的有效监督,抑制网络空间中暴力倾向的生成。另一方面,研究发现证实了“乐于助人”“遵规守纪”“诚实守信”等传统价值观在遏制网络暴力行为中的重要性。结合道德动机模型(Model of Moral Motive)[26],多元动机的此消彼长与相互制衡会令道德信念对网络暴力行为产生直接抑制作用。“自我禁止”和“自我规范”会令青少年有意识地规避具有负向社会评价的“网暴分子”标签,主动塑造积极的网络角色;“他人禁止”和“他人规范”会降低网络互动的激惹性,激发网络行为的利他主义倾向;“群体禁止”和“群体规范”能够最大限度地提高社群凝聚力、抑制网络戾气的滋生。

模型三显示,生活中做事易冲动(β = 0.037,plt;0.01)、渴望新奇事物刺激(β = 0.109,plt;0.001)、习惯以自我为中心(β = 0.184,plt;0.001),以及情绪波动较大(β = 0.141,plt;0.001)的青少年,更容易实施网络暴力行为。依据计划行为理论(Theory of Planned Behavior),青少年在形成网络暴力行为的内心决策前,会对行为后果进行认知风险评估[27],而冲动与刺激导向会加速情感宣泄环节的外化与即刻满足感的释放,驱使个体实施网络暴力行为。同时,线索过滤理论(Cues-filtered-out Theory)认为,高自我中心性和情绪性会减少青少年人际网络的信息线索与信息共享[28]。这便弱化了线上互动情境中判断目标、语气和内容的能力,令个体在网络空间中采取“口无遮拦”式的社交表达,提升了言语冲突或激惹情境的出现概率。值得注意的是,身体活动性(β = -0.070,plt;0.001)对因变量产生了与自我控制理论假设方向相反的显著负向影响,暗示青少年将专注力置于线下的肢体类活动或体育锻炼有助于缓和网络暴力行为的实施倾向。

模型四显示,线上结交数量越多的不良同伴(β = 0.121,plt;0.001)、和榜样角色习得同质化行为(β = 0.193,plt;0.001)、收获更多来自长辈的放任态度(β = 0.276,plt;0.001),以及对网络越轨具备合理化借口(β = 0.268,plt;0.001)的青少年,更容易实施网络暴力行为。首先,Z世代青少年常需要独自开展长时间的线上人际互动,这种外在情境的催化作用亦给个体增加了较多非监管状态下独自进行网络冲浪的机会,间接加剧了线上不良交往的持续性和强度。其次,行为模仿强调的是“榜样力量”而非“榜样数量”,即使榜样行为违背公序良俗,对学习者而言依然具有重要意义,特别是在社交媒体不可或缺的当下,网络暴力行为的模仿效应难免愈演愈烈。再次,差别强化则会通过社交媒体中的“点赞”“转发”“分享”等互动环节使个体收获来自他人对自身网络暴力行为的积极评价和认知奖赏。最后,青少年会通过调取记忆或先前经验来确认自身行为是符合认知期待,如认为网暴他人可以满足自身关注度提升的表现欲,或是凌驾于网暴对象之上的控制欲,信奉网暴是网络时代解决矛盾的普遍方式。

模型五显示,早年遭遇亲友离世、非自愿转学等经历(β = 0.221,plt;0.001),且长期处于愤怒、沮丧情感状态(β = 0.215,plt;0.001)的青少年,更容易实施网络暴力行为。一般而言,人们缓释负向经历和消极情感的应对策略包括认知策略(如自我肯定)和行为策略(如运动排解)。当策略失效时,个体更倾向于选择实施越轨或犯罪行为的方式来排解压力,而社会环境、社会互动等都是影响个体选择应对策略的主要因素[29]。青少年网络暴力行为多发生在年龄相仿的社交圈层内,内爆化的事件情境会在传播介质干扰下产生现实讯息接收的排他性,给个体在压力体验后的应对策略选择造成内部和外部因素的协同制约,进而加速了内心企图网暴他人的动机蔓延。

模型六为犯因性综合模型,当四项主流理论全部纳入解释框架后,社会控制和低自我控制中仅道德信念维度(β = -0.036,plt;0.001)和自我中心性维度(β = 0.037,plt;0.05)依然具备显著影响,而社会学习(β = 0.111,plt;0.001;β = 0.167,plt;0.001;β = 0.226,plt;0.001;β = 0.204,plt;0.001)和一般紧张(β = 0.058,plt;0.01;β = 0.082,plt;0.001)各维度对网络暴力行为的影响显著性并未发生改变。由此表明,社会学习理论和一般紧张理论对于我国青少年网络暴力行为的影响效果更为稳健,在此类越轨行为的本土语境下,“控制理论”流派的权重极易被更加强调社会互动性的“学习理论”和“紧张理论”流派所替代。四项理论R2值大小的顺序为社会学习(0.537)>一般紧张(0.199)>低自我控制(0.158)>社会控制(0.061),表明三大主流理论学派的整体解释力较为理想。

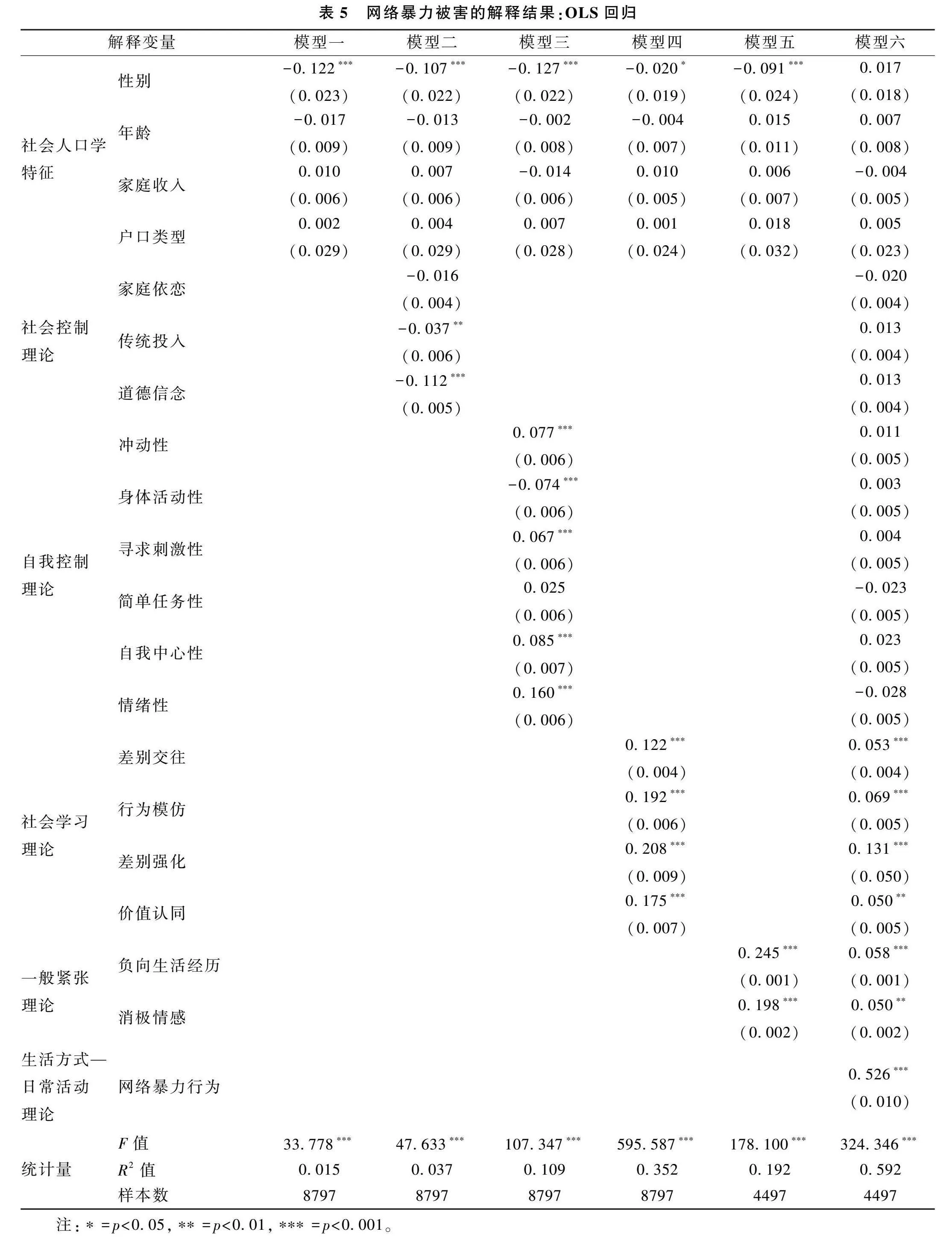

(二)网络暴力被害的影响因素:“脆弱性”诱发

以“网络暴力被害”作为因变量,对控制变量、社会控制、低自我控制、社会学习、一般紧张进行逐步分析,结果如表5所示。模型一为基础的控制变量模型,男性青少年更易遭受网络暴力被害。

模型二显示,学习努力程度越高(β = -0.037,plt;0.001)、道德感越强(β = -0.112,plt;0.001)的青少年,越不易遭受来自他人的网络暴力侵犯。对于积极社会活动投入较多精力的青少年,通常会把更多时间参与到学习事项(如专业知识获取、学历提升、资格考试)中去。殊途同归,高道德感水平使得他们内心秉承了对传统规范的敬畏,尊师重道、天道酬勤等观念已融入日常生活,这自然会减少他们暴露在高风险网络情境中的机会与时间,进而降低了网络暴力被害的概率。然而,家庭依恋并不具有显著影响,这一规律揭示出社交媒体中的互动信息获取和接受具有极高的不可掌控性,进而导致来自他人的线上威胁具有不确定性,因此父母的日常监督并不能及时有效地遏制青少年于网络中的风险沾染。

模型三显示,做事易冲动(β = 0.077,plt;0.001)、渴望新奇事物刺激(β = 0.067,plt;0.001)、以自我为中心(β = 0.085,plt;0.001)以及情绪波动较大(β = 0.160,plt;0.001)的青少年个体,更容易遭受网络暴力

被害。前两种低自控特征的存在会致使青少年在进行网络活动时忽视潜在威胁、弱化安全感知,使其在面对陌生事物时启动简单化、程序化的认知加工程序,表现为风险甄别能力和自我防范意识的全方位降低,进而招致潜在网暴分子的关注与拉扯。后二者会令青少年缺乏共情意识并沉浸于自我满足,习惯于实施某些不顾及他人感受或过激的网络社交行为,引发信息曲解与关系极化,进而主动为自身提供了一种冲突的情境型机会。同前述行为归因框架相一致的是,身体活动性(β = -0.074,plt;0.001)对因变量具有显著负向影响,暗示青少年将专注力置于线下活动在一定程度上能够减少网络暴力被害的发生。

模型四显示,在线上结交越多的不良同伴(β = 0.122,plt;0.001)、和榜样角色习得同质化行为(β = 0.192,plt;0.001)、收获更多来自长辈的放任态度(β = 0.208,plt;0.001)以及对网络越轨具备合理化借口(β = 0.175,plt;0.001)的青少年,更容易遭受网络暴力被害。近年来,随着校园主体非正式控制强度的提升,社会学习效应展现出了由线下至线上转移的趋势,这无疑扩充了青少年风险接触的范围,网络被害有时甚至会由线上社群成员之间的正常互动仪式所建构而生成。具体而言,当青少年过度卷入网络不良交往圈层后,他们会同潜伏于群聊、论坛、短视频等媒介中的越轨者产生交集,若这些线上好友或陌生网友选择实施网络暴力行为,那么频繁进行交流、评论、分享互动的“朋友”自然会被纳入其侵犯目标的范围之内。同时,来自亲友群体中的榜样示范作用会令青少年产生涉猎越轨文化是“无可厚非”之感,榜样角色对网暴的漠视或支持更会加深既有认同效应。这些认知偏差会令青少年低估他人所蕴藏的网络风险性且不加以设防,致使网络暴力被害愈演愈烈。

模型五显示,早年遭遇亲友离世、非自愿转学等经历(β = 0.245,plt;0.001),且长期处于愤怒、沮丧情感状态(β = 0.198,plt;0.001)的青少年,更容易遭受网络暴力被害。个体在遇到对生活具有较大影响的挫折经历后,其所拥有的社会支持力量与应对外界风险的抵御能力均会被削弱。而当下网络世界中丰富的短视频App、实时对战游戏等娱乐端口的存在,可以给生活中受挫的个体提供暂时的精神“避风港”,缓释其内心的消极情感。由于社会经验的缺乏与自我发展的不完善,青少年易滋生短视频依赖、游戏成瘾等症状,甚至形成“悲观厌世”“破罐破摔”“摆烂”等不良社会心态,以逃避于其而言“不幸”且“残酷”的现实世界。诸多主客观层面的不利境况提升了青少年的脆弱性指标,使特定个体容易招致网络暴力分子的攻击,甚至诱发二次被害、重复被害情况的出现。

模型六为脆弱性综合模型。需要指出的是,基于“生活方式—日常活动”理论(Lifestyle-routine Activity Theory),青少年频繁地实施网络暴力行为会增加其在虚拟空间中接触到有动机的潜在犯罪人概率。这种高风险的活动方式将提升个体的被害易感指标,加剧其成为犯罪被害人的概率[30]。因此,网络暴力行为同样被视为网络暴力被害的影响因子并纳入分析模型。可以看到,控制理论均不再具有显著影响,社会学习与一般紧张的各维度变量依然具有统计显著意义,但其各自的效应值却发生了较大幅度降低。该发现在揭示出社会学习理论和一般紧张理论对于我国青少年的网络暴力被害具有更稳健解释力的同时,更印证了“生活方式—日常活动”理论的关键中介作用。实际上,正如前述各单一模型所讨论的那样,近乎所有的脆弱性因素,最终都会以自身网络行为的高风险性与涉足高风险的网络情境作为被害解释的落脚点,激惹行为构成了能够将人际互动中的矛盾激化并外显为冲突的直接导火索。此种“风险自陷”的活动,乃为网络暴力被害发生的终局性因子,青少年在网络空间中频繁地对他人施以暴力,亦会使自身加速成为他人“以暴制暴”的对象,揭示出犯因性与脆弱性之间存在的内部衍化路径。

五、结论与建议

综合上述分析,犯因性的存在会驱使青少年实施网络暴力行为,而脆弱性又会在特定情境下诱发他们成为网络暴力的被害人。较大范围内,二者会以社会控制薄弱、自我控制低下、不良社会学习、负向经历与消极情感等微观指标表现出来。同时,具有高犯因性特征的青少年较大概率也会衍化为高脆弱性个体,出现“施暴者—被害人”的迁移效应。从这个意义上讲,治理网络暴力不仅是保护青少年身心健康发展的必然要求,更是维护国家网络空间秩序稳定的应有之义。基于研究结论,本文建议从以下方面实现对青少年网络暴力的标本兼治。

就网络暴力行为的防范而言,家长与教师应为青少年构建起以自我约束和社会纽带为根基的“控制—支持”系统,为避免他们在网络世界中滋生社会学习效应、缓释一般紧张、抑制暴力行为的发生提供首道屏障。第一,监护主体应充分发挥积极的家庭功能、校园教育功能,注重孩子童年早期与青春期的自控力培养,及时矫正冲动、易怒、自我中心、短视性等特质。第二,父母应摒弃专制型和放纵型教养方式,塑造具有抵御社会风险与问题解决方式的依恋关系,同时为子女传授现代社会的家庭伦理观念,以全方位巩固青少年的社会支持力量。第三,学校以及青少年发展组织等非正式社会控制部门,可以组织召开针对热点网络暴力事件的道德话题讨论会、辩论赛等,与学生群体论证事件中涉及的道德及法律问题,并邀请相关学者、刑事司法部门人员一同参与,共同剖析人性善恶与良心界限,适度反思当下社会中广泛存在的道德认同危机,达到震撼青少年内心、促进其道德感提升的目的。

就网络暴力被害的预防而言,根据不同学段青少年面临的社会、自身、网络、同伴等累积风险差异,应联合家长、教师与网络监管部门,构建“家庭—校园—网络”一体化被害预防体系。第一,优先建立“家庭—校园”的长效沟通机制。对存在社会控制力量薄弱、自控力低下、一般紧张突出、涉足不良互动情境的个体,班主任可以通过定期反馈和及时反馈途径来提醒家长,弱化权威家长制作风,注入鼓励或感化型教育理念,以防止过度管控与不良同伴交往的恶性交互效应出现。第二,网络监管部门与网络媒介平台应全面增强社会责任意识,形成之于“家庭—校园”被害风险防控环节中的必要补充角色。由于网络暴力行为对网络暴力被害的影响力远高于其他理论变量,因此前述主体应当将重点置于言语攻击、污言秽语、地域歧视、性别对立等互动符号的精准甄别,在“青少年模式”的模块基础上优化算法推送技术,形成对于网络暴力行为的“算法干预”机制,并联动“父母账户关联”渠道给出及时提醒与矫治建议,从而提升网络暴力的预防型治理效能。第三,政府宣传部门与主流媒体应为青少年提供积极人际交往模式的社会参考,弘扬“友善待人”“多元包容”的社会互动理念,降低青少年群体间的社会戾气,同时提升社会宽容度,以实现当下青少年交友心态的优化,破除因自身行为风险招致的网暴被害发生路径,给“家庭—校园—网络”一体化被害预防体系提供宏观层面的社会支持。

申言之,随着社会经济的发展与社会矛盾的转型,我国已经进入了现象层面“数字犯罪”与应对层面“轻罪治理”的双重时代。因此,将主流犯罪学理论融通至网络空间中轻型犯罪的防控路径中,在顺应既有法律体系治“已病”的前提下,运用实证发现疗“未病”,无疑是实现科学化溯源犯罪治理的必由之路。作为一次运用主流理论解释网络暴力现象的探索,本文的研究结论旨在给当下多发于青少年群体的热点问题以犯罪学回应,为中国刑事司法领域实证范式的发展提供“以问题为切入”和“以理论为导向”并重的演进思路。

[参考文献]

[1] 最高人民法院、最高人民检察院、公安部:《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见的通知》,http://gongbao.court.gov.cn/Details/12dfb372281fcfc26a1489d012108b.html。

[2] 中国互联网络信息中心:《2021年全国未成年人互联网使用情况研究报告》,https://www.cnnic.net.cn/NMediaFile/2022/1201/MAIN1669871621762HOSKOXCEP1.pdf。

[3] 国务院:《中华人民共和国国务院令 第766号》,https://www.gov.cn/gongbao/2023/issue_10806/202311/content_6913813.html。

[4] 吴宗宪:《西方犯罪学史》,中国人民公安大学出版社2010年版,第23—24页。

[5] 许博洋、周由、夏一巍:《社会控制对青少年网络被害的影响——有调节的链式中介模型》,《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2021年第5期,第13—28页。

[6] 吴宗宪:《罪犯改造论:罪犯改造的犯因性差异理论初探》,中国人民公安大学出版社2007年版,第61—62页。

[7][15] Schreck, C.J: “Criminal Victimization and Low Self-Control: An Extension and Test of a General Theory of Crime”, Justice Quarterly, Vol.16, No.3, 1999, pp.633-654.

[8] Hirschi, T., Gottfredson, M: “Substantive Positivism and The Idea of Crime”, Rationality and Society, Vol.2, No.4, 1990, pp.412-428.

[9] Gottfredson, M: “Sanctions, Situations, and Agency in Control Theories of Crime”, European Journal of Criminology, Vol.8, No.2, 2011, pp.128-143.

[10] Berg, M. T., Schreck, C. J: “The Meaning of the Victim-Offender Overlap for Criminological Theory and Crime Prevention Policy”, Annual Review of Criminology, Vol.5, 2022, pp.277-297.

[11] 风笑天:《社会研究方法》,中国人民大学出版社2018年版,第503页。

[12] Hirschi, T: Causes of Delinquency, University of California Press,1969.

[13] Schreck, C. J, Wright, R. A, Miller, J. M: “A study of Individual and Situational Antecedents of Violent Cictimization”, Justice Quarterly, Vol.19, No.1, 2002, pp.159-180.

[14] Gottfredson, M., Hirschi, T: A general Theory of Crime, Palo Alto, CA: Stanford University, 1990,pp.5-90.

[16] Akers, R. L: Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance, New Brunswick: Transaction, 2009,pp.47-89.

[17] Holt, T. J., Bossler, A. M: “Examining the Applicability of Lifestyle-Routine Activities Theory for Cybercrime Victimization”, Deviant Behavior, Vol.30, No.1, 2008, pp.1-25.

[18][29] Agnew, R: “Foundation for a General Strain Theory of Crime and Delinquency”, Criminology, Vol.30, No.1, 1992, pp.47-88.

[19] Geurts, R., Delsing, M. J. M. H., Wientjes, J., Scholte, R. H. J: “The Relation between the Individual Assessment of Victims by Dutch Police and Repeat Victimization”, Police Practice and Research, Vol.24, No.11, 2022, pp.1-16.

[20] 杨继平、杨力、王兴超:《移情、道德推脱对初中生网络过激行为的影响》,《山西大学学报(哲学社会科学版)》2014年第4期,第122—128页。

[21] 许博洋、周由、张纯琍:《社会纽带理论与自我控制理论对性犯罪的实证检验——基于我国260名性犯罪人样本的分析》,《犯罪研究》2021年第4期,第50—64页。

[22] 杨学锋:《自我控制理论中的Grasmick量表之标准化及性别差异研究》,《刑法论丛》2018年第3期,第530—564页。

[23][30] 许博洋、涂欣筠:《青少年网络暴力的形成机理:链式诱发、内在衍化与风险叠加》,《青年研究》2024年第2期,第27—39页。

[24] Patchin, J. W., Hinduja, S: “Traditional and Nontraditional Bullying among Youth: A Test of General Strain Theory”, Youth amp; Society, Vol.43, No.2, 2011, pp.727-751.

[25] Patterson, G. R., Stouthamer-Loeber, M. P: “The Correlation of Family Management Practices and Delinquency”, Child Development, Vol.55, No.4, 1984, pp.1299-1307.

[26] 靳宇倡、王冠:《趋避道德动机调节方式的作用》,《心理科学进展》2015年第9期,第1647—1657页。

[27] Ajzen, I., Fishbein, M: Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior, Pearson: Pearson Press, 1980,p.11.

[28] Joinson, A. N: Understanding the Psychology of Internet Behaviour-Virtual Worlds, Real Lives, New York: Palgrave Macmillan, 2003,pp.64-67.

An Empirical Explanation of Criminology on Juvenile Cyber Violence:

From the Perspective of “Criminogenic” and “Vulnerability”

XU" Boyang

(Institute of Criminology, School of Criminal Justice, China University of Political Science and Law, Beijing 1000088, China)

Abstract: Juvenile cyber violence is a deviant phenomenon that encompasses both criminal behavior and victimization, and its influencing factors deserve widespread concern and systematic exploration by criminology. Based on mainstream criminological theories, this study conducted empirical analysis on a large sample of Chinese students and found that cyber violence behavior and victimization are commonly present in juveniles. Under the driven effect of criminogenic and vulnerability induced by weak social control, low self-control, deviant social learning, and high-level general strain, juveniles are more likely to engage in cyber-violence behaviors or be victimized by cyber-violence behaviors. Juveniles frequently inflict violence on others in cyberspace, which also accelerates their own becoming targets of “counter-violence” by others. The research conclusion aims to provide theoretical reference and empirical evidence for preventing and controlling juvenile cyber violence in the era of “digital crime” and “minor-crime governance.”

Key words:cyber violence; juvenile; criminogenic; vulnerability; empirical study

(责任编辑 编辑刘永俊;责任校对 朱香敏)