新医科背景下医护生生死教育的必要性与实施进路

The necessity and implementation approach of life and death education for clinical medical and nursing students under the new medical background

HUANG Tingjuan, ZHU Di, HE Shuyue, LIU Yan, REN Junjie

Graduate School of Shanxi Medical University, Shanxi 030001 China

Corresponding Author" REN Junjie, E⁃mail: renjunjie1120@163.com; LIU Yan, E⁃mail: Ly3466@163.com

Keywords" clinical medical and nursing students; new medicine; life and death education; life and death literacy; nursing education

摘要" 新医科发展及现代医学模式的转向对医学教育提出了更全面的要求,以生死素养培育为核心的生死教育成为医学人文教育的重要内容。医文交融的医学教育新模式及疾病与医学模式的转向要求提升医护生的生死素养,拓展医学人文教育的广度和深度,基于生死共识的和谐医患关系也要求医文相通。新医科背景下的生死教育内容既包括生命共鸣与死亡认知,还涉及实践反思。教育政策支持与师资的同步培育是实现当前医护生生死教育的基础,情境在场和体验式教学是其重要形式,建立并依托教产研共同体拓展教学内容是保障。探讨医护生生死教育内容有其重要的理论和临床实践意义,同时有助于完善和推动现代医疗卫生事业及文化的发展。

关键词" 医护生;新医科;生死教育;生死素养;护理教育

doi:10.12102/j.issn.1009-6493.2024.16.026

20世纪20年代美国兴起死亡教育,后逐渐形成死亡学。1993年傅伟勋教授提出现代生死学概念和理论,源于西方的死亡学在国内演变成生死学,高校开始探索和尝试开展相关生死教育。死亡是医生面对的医学组成部分,然而医生又很少接受关于如何面对死亡的教育和培训[1]。一项包括国内6个省份的1 044名医学和护理专业学生(医护生)的调查显示,这些学生死亡教育需求得分为10~50(38.85±7.25)分[2]。在医学教育期间解决死亡焦虑问题,对于提高学生的心理健康及其未来姑息治疗的质量非常重要[3]。从2000年开始,美国医学院都提供了关于死亡和临终的内容[4]。现代医学模式对医者角色提出了更高社会期望和要求,医护生作为未来的医务人员,有必要在医学教育阶段为其提供生死教育,提升医护生的生死素养。同时,新医科倡导从生物医学科学为主要支撑的医学教育模式向医文等交叉学科支撑的医学教育新模式转变[5],培养高质量复合型医学人才。新医科对医护生教育和医学人才培养提出了新的要求,继续探索医护生生死教育的必要性及实施策略有其重要的理论和临床实践意义,同时有助于完善和推动现代医疗文化的发展。

1" 主体间意义:医护生生死教育的必要性

1.1 医文交融的医学教育新模式要求提升医护生的生死素养

突破学科界限,在传统医学专业基础上与不同领域知识深度融合创新是新医科的核心内容。新医科要求培养具备跨学科知识储备、思维能力及运用交叉学科知识的复合型医学专业人才。其中医文交融作为新医科多学科交叉融合的重要支撑,旨在促进医护生人文素质教育的开展,并拓展人文素质教育内容与思路。生死素养的培育又是医护生人文素质教育的关键性内容,生死素养是指通过学习和实践锻炼,在对生命和死亡的认识与应对方面所达到的一种能力和境界,包含接纳生死、同理终末期病人的困难处境、能与终末期病人沟通交流、懂得如何传递坏消息、察觉临终病人的心理变化并为其提供心理支持、为丧亲者提供哀伤辅导、自我调整和照护等[6]。现代医学模式从生物医学转向生物⁃心理⁃社会医学,后者重视在生物学前提下把人类健康置于社会关系中去理解,医者面对的不仅仅是疾病病人,更是现实社会互动中的人。当健康和疾病从一种生物现象逐渐转向一种社会现象,生命观或生死观也被赋予了更深刻的内涵。医护生的生死素养在一定程度上影响其未来医疗行为的整体效果。因此,医护生有必要接受专业的生死教育,从而在现代医疗场域中更好地落实职业精神,并在教育实践中不断审视,形成一个自我参照的过程[7]。

多数医学院校开展的部分生死教育内容被包含在医学哲学、医学伦理学或医学心理学课程中,尚未形成独立的专业课程体系,现阶段有必要将生死教育设为医护生的专业必修课程,尤其是临床医学和护理学专业的学生。对医护生进行专业的生死教育,正是让医护生从全人、全程、全方位的健康视域中更加深入地理解生命和死亡。对临床医学专业硕士实习生的访谈发现,面对病人死亡或走到生命尽头的病人生命质量问题,他们也会感到不适应或存疑虑,这种感受会随着临床实践的延续而慢慢缓解,但专业的生命教育能够帮助医护生提前适应角色要求,减轻初入职场的困惑,且自觉形成一种角色反思。

1.2 疾病与医学模式的转向要求拓展医学人文教育的广度和深度

2035年前后我国将进入重度老龄化阶段[8]。老龄化的快速发展对人类健康提出了新的挑战和要求。老年人是慢性病发病率最高的人群,且老年慢性病共病现象较普遍。老年人群慢性疾病的预防与管理、老年延续护理、全生命周期关怀和优逝等一系列关乎生命质量与死亡的问题引起讨论与关注,同时,重疾发病率年轻化趋势也成为社会关注的重要内容[9]。随着疾病谱的变化以及健康模式的转变和全民健康素养的提升,以诊治疾病为主要任务的临床医学正在向以维护健康为主要目标的健康医学转变[10]。医学模式的新转向也要求拓展医学人文教育的广度和深度,即对人的健康境遇和生命过程优化中的影响因素给予个体或群体全方位、全流程、全要素的健康促进和凸显人性的关怀[11]。健康不仅是一种个体现象,更成为一种群体文化或社会形态,这就有必要延伸健康促进基础上的生死学和生死教育。

现代医学的本质不仅仅是生物技术,更应该从生死教育、生命过程的优化等方面进行健康拓展。延长或终止个体生命的新可能向病人、家属及医务人员都提出了前所未有的决策难题,人类生命问题不再被简单“生理化”。强化医学与人文学科的协同,提升医护生的伦理决策和困境沟通能力,这是新时代医学人才培养的基础要求。从医学人文关怀到全过程人性关怀,后者基于共同体或共生视角。从共生理念理解微观生死学和生死教育,不仅涉及对生命和死亡的认识,还应有其应对方式。现代医学本质对医护生提出了更高的要求,作为未来健康守护者的医护生,需要在学校接受专业生死教育,提升生死素养。将生死教育纳入医学人文教育体系,是医学教育现代化的重要方向。

1.3 基于生死共识的和谐医患关系要求医文相通

医学技术与人文关怀的疏离仍是当前医患关系紧张的重要原因。现代医患关系是社会结构(包括制度、文化和规则体系等)与医患主体相互协商和选择的结果,宏观社会结构,即医患关系发生的情境系统,对医患主体产生结构性的影响和限制,同时也为他们提供行动和选择的机会。基于能动性差异,医患主体的行动结果可能有利于医患关系的优化,也可能给双方甚至整个医疗活动带来意料之外的矛盾与冲突。多数病人对医患关系的认知更倾向于将其视为一种行动情境框架中的特殊互动关系,特殊性表现在病人认为自己仅是作为病人角色的被动存在,且医务人员的服务态度与医德是病人感知医患关系的关键因素。医学的道德属性和医务人员职业的崇高性决定了在对医学生的培养过程中要更加重视道德品质的养成[12],医务人员的服务态度与医德在本质上仍指向医者的人文情怀。

医患之间的信息不对称决定了其互动关系的特殊性。医者掌握专业的知识与技能,而病人缺乏信息判断能力,导致病人在互动中处于先天弱势地位,他们无法有效地选择最适于自己的医疗活动,只能依赖于医生的建议。当前所倡导的医患共同决策模式必须建立在医学人文化发展的基础上,社会对医者的职业期待是不仅要有良好的专业医疗技术,还需要有同理心,尊重病人及其利益,即医者与病人之间能够建立情感共鸣,双方在表达自己声音的同时有着相互聆听与回应的关系[13]。把以生死素养培育为核心的生死教育作为医学人文培养的重点内容[14],医护生从互动中的人的角度看待生命和死亡,尊重生命,有助于建立基于生死共识的和谐医患关系。

2" 生死素养的具象化:医护生生死教育主题和内涵

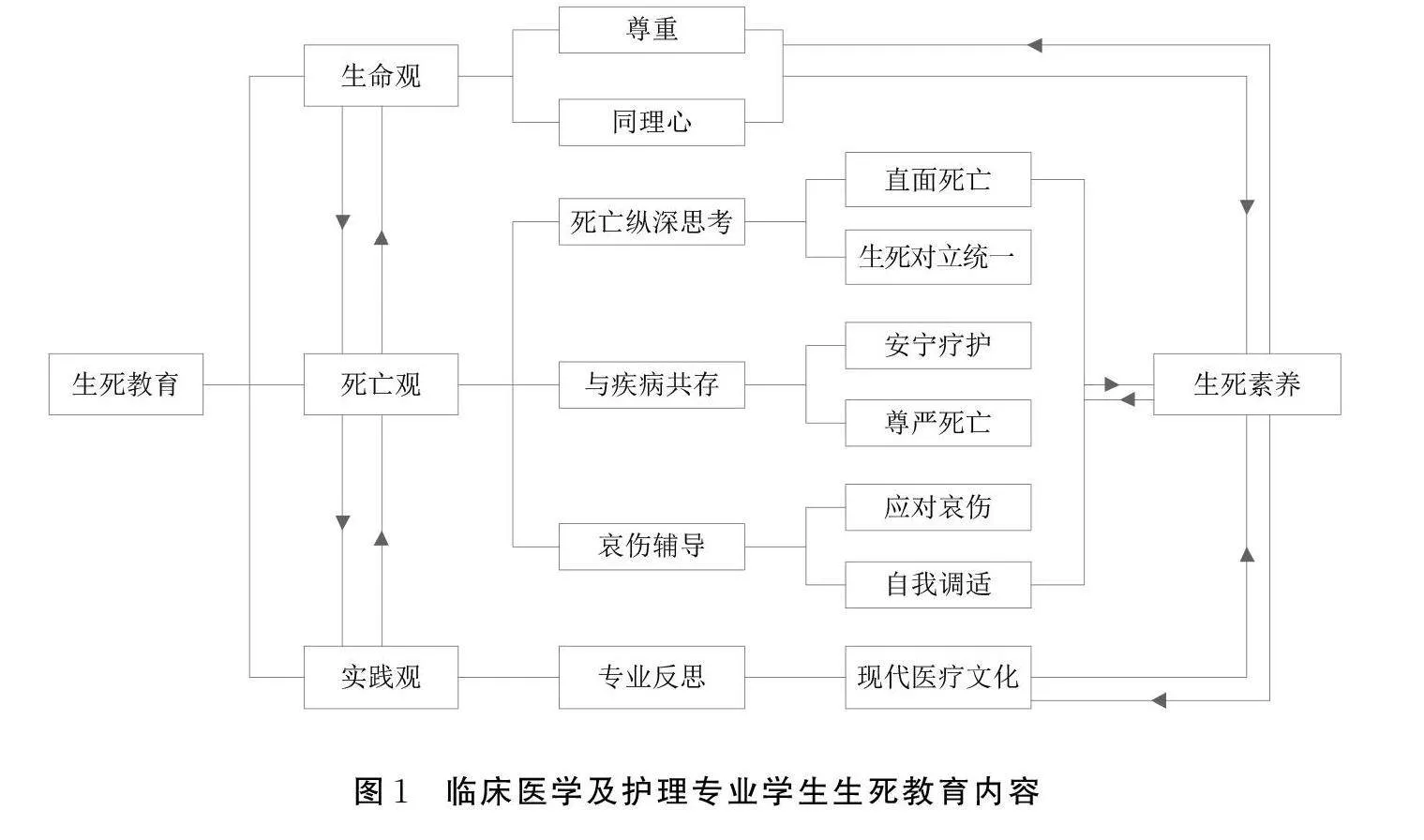

医学人文教育是一种持续性、养成性、潜在性的教育活动[15]。相较于非医学专业的学生,医护生的生死教育有其特殊的主题和内涵,这主要是与其专业特征和职业属性相关。因此,课程系统性、教学目的和教学方式也有其专业要求。围绕生死素养的培育,整体上医护生的生死教育包括生命观、死亡观和实践观3个方面的内容,见图1。疾病谱的变化需要包括医学科学在内的跨学科视角和思维共同解决医学和社会问题,这与新医科的内在要求一致。为适应新医科倡导的创新型和综合型医科教育,生死教育的实践观内容是必要的,实践观指向自我和职业的双重反思。

2.1 以聆听和回应为基础的生命共鸣

对生命的尊重是一切有关生命活动实施和开展的基础,医疗活动作为一种特殊的身体和生命实践,更需要强调以尊重为基础的生命态度。医患关系中医者和病人不是简单孤立的存在,而是由他们彼此之间的关联和互动而生成的,和谐有效的关联和互动离不开彼此尊重和同理心要素。如果医者和病人内在分离,彼此或一方冷漠,便会进入“异化”关系。尊重和同理心事实上指向一种回应和共鸣,即相互聆听和呼应的双向关系。回应和共鸣是主体参与的一切互动关系的本质,主体能够用各自的方式与对方进行呼应[13]。共鸣能力对于医患关系的和谐发展和医疗活动的实施具有重要的意义,而且就病人身体疗愈而言也是关键性的,病人身处于医疗互动并接受医疗服务,在共鸣过程中病人有机会汲取医疗支持,或者当知道生命中的变化发生时需要调整自己。这种共鸣决定着医者和病人以怎样的方式和途径与对方进行互动,并在互动中持续感受和思考。医者职业能力的彰显不仅表现在专业的医疗技术上,还强调在这种共鸣中如何与病人相连,面对病人全过程问题并对问题进行合理的探究。回应和共鸣是有条件的,具有双向性。鉴于医患之间信息不对称性的特殊互动关系,医者若将疾病载体的病人视为完全受掌控或完全不受掌控的对象,这时候是不存在共鸣空间的,也就无法形成共鸣关系,同时也剥夺了信任的基础。共鸣能力的培养是一个渐进过程,在校医护生的生死教育需要设置以尊重和同理心为基础的生命态度内容,且教师可以从回应和共鸣视角出发向学生阐释其专业内涵和要求。

2.2 基于优逝理念的死亡认知及应对

从个体微观层面看,在日常生活中生与死往往被视为对立、对抗的关系。然而,从人类共生层面看,生命的实质就在于生死交融,把生与死统合起来,合二为一,是属于一种相互转化的对立统一。二者在个体的生命实践中本就是交融在一起的,生死相配符合万物共生的规律,也是所有生命体新陈代谢的自然方式。医护生生死教育的重点内容之一即是引导医护生从这种互动互生的视角全面认识死亡、理解死亡,运用医学专业知识和技术,融合生死素养,塑造向死而生的死亡观和健康观,既敬畏死亡又勇于面对死亡。生死教育回应了国家积极应对老龄化及提高临终与死亡质量的需求[16],医护生作为未来人类健康的守护者,其生死态度会直接关系到他们对病人的服务与医疗活动的开展,特别是终末期病人。

当人与疾病的关系被视为一种纯粹的侵占关系,即战胜疾病,在面对无法战胜的疾病时,病人往往会感到绝望,与疾病共存似乎是不被接受和容许的,越是想控制疾病,医者和病人越会在互动中感到无能为力。疾病在某种程度上具有不可掌控性,但是对疾病的反应和处理方式是可以选择和触动的,可触动不同于可掌控。随着疾病谱和医学模式的变化,学会与疾病共存是人类健康所面临的共有选择。对于临床医学专业和护理学专业的学生,安宁疗护、尊严死亡等内容是与其专业紧密相关的。安宁疗护的系列内容又涉及在坚持安宁疗护伦理原则的基础上帮助临终病人减轻身体和精神症状,控制疼痛,缓解临终病人的心理压力及其社会角色的重新定位和生命归属的寻求等,坚持优化生命质量和优逝理念。面对死亡,哀伤事实上是一种权利,如何应对丧亲者的哀伤并适时提供哀伤支持,也是医护生进入职场之前就需要学习的内容。这也有助于减轻医护生在初入职场后面对濒死和死亡病人时的焦虑,并进行良好的自我调整。

2.3 指向医学教育和现代医疗实践的专业反思

生死观或生死素养的培养最终还是为了指导实践,而反思可使思想和行动总是处在连续不断地彼此相互反映的过程之中[17]。现代医疗实践的部分内容是由其行动主体对医疗实践的知识构成的,对现代医疗实践的反思发生在这样的过程中,即医疗实践总是不断地受到关于这些实践本身的新认识的检验,从而在结构内容和文化形式上不断塑造自己的特征。在所有的实践文化中,由于不断呈现的新发现和新要求,具体实践也持续变化着,且这些新发现和新要求又不断地作用到具体实践中。生死素养的生成会指导医护生未来医疗实践活动的实施,医疗实践反过来再生产或完善生死素养的内涵,具体内涵又内在于生成这种素养内容的客观条件中。同时,医疗实践的专业反思又反馈于现代医学教育。因此,新医科背景下医文交融的专业反思理念和思维是生死教育必不可少的。

医护生的专业反思,即在现代医学模式下,医护生在掌握专业知识、技能的同时,应该如何践行兼含生死素养的医学人文素养,以更好地开展医疗实践,服务病人。现代医疗实践及更大范围的医学人文素养,是在主体反思性地运用专业知识、践行职业理念的过程中被建构起来的,部分要素也在这一过程中得到延续、修正和改变。生死教育应该包含基于专业反思的实践观,在塑造和培养健康的生死态度及应对能力的同时,提升医护生的专业反思能力,对于完善现代医疗文化,优化医疗卫生事业的发展具有更为长远的意义。

3" 社产学联动:医护生生死教育的实施路径

3.1 教育政策支持与师资的同步培育

对医护生进行生死教育已然成为学界和社会关注的重要内容与课题,在学校场域,将生死教育课程作为临床医学专业和护理学专业学生的必修课,其开课过程还需要得到相关教育部门的支持,从观念上消除对生死教育的可能误解,鼓励学校为医护生开设生死教育独立课程,逐步推动生死教育的专业化和普及化发展。同时,基于教育政策,学校层面的课程支持也是很重要的。作为独立开设的专业课程,生死教育的师资力量需同步培育。新医科背景下,跨学科和跨专业的师资融合是必要的,生死教育的主题和内涵本身也体现了学科的交叉性。学校需鼓励课程教师积极参加生死教育师资培养和交流活动,了解生死教育课程体系建设现状和课程开设情况、相关研究动态,不断完善、调整、更新和丰富教学内容。

生死教育课程设置和师资培育应该指向一个连续体维度,即根据教育规范和课程要求保障教育活动和方式的连续性。连续体的另一端则是对环境的适应,包括现代医学模式的转变、医学人文教育的拓展、现代医疗文化的发展等,这些也是社会对于实现生死教育目标的结构性影响因素,而这些因素又内在于具体的教学实践活动中。该适应过程既包括对结构性因素的顺应,也有对这些因素的选择性响应。区间维度涉及目标达成与整合,教育目标的实现表现为一种过程,目标的确立需要在对适应性结构影响的调整和作为一个连续体的整合之间形成平衡。整合即维续教育情境中的延续性。课程设置应该遵循这样一种连续体的一般逻辑,这有助于生死教育课程建设的体系化。

3.2 基于情境在场的体验式教学方法

情境在场和体验式教学是教师开展医护生生死教育的重要形式,学生可以在多元化的互动情境中感知生死,倾听病人疾病背后的境遇,并体验不同境遇下的疾痛和照护状态。教师在具体教学过程中,围绕生死教育主题和内涵设置或提供相关情境时,须遵循由浅入深、从具体到抽象的原则。医文交融注重叙事医学课堂,发挥大众传媒的引导作用[18],学生课前阅读文学文本、观看电影等,文本和电影的主题可以不总是直接指向医疗卫生问题,因为共情能力和有效的照护不只是发生在医疗场域中。通过叙事医学的细读方法,关注故事内容的丰富性和复杂性以及主体关联性,鼓励学生多视角讨论,并作出多元解释。叙事医学对不同人物、故事视角、情节、表征等的关注都聚焦对细节的关注,这些细节蕴含在未来与不同病人、家属的互动中。鼓励医护生关注情感自我意识,熟悉自己和他人的情感反应。同时,角色扮演是训练医护生临床沟通的一种有效方式,如何向病人和家属阐释复杂的医学信息和不确定性,真正发挥病人自主权并实际参与到共同决策中。其次,诸如“死亡咖啡馆”等形式能够为学生提供一个相对轻松地讨论生死的互动情境,在此基础上引导学生从生命全过程共情疾痛,感知死亡的自我镜像。

医护生的生死教育课堂强调高度的相互关注,即互为主体性和高度的情感连带,通过情境体验相互唤起学生的生命和死亡感知,进而形成与生死态度相关联的职业素养;同时给每个学生带来情感能量,使他们有信心、热情和愿望去做他们认为现代医学模式和医学文化允许与提倡的事情。这种情感能量是长期稳定的社会情感,是一个连续统[19],一端是尊重、同理终末期病人、接纳死亡,中间是较为平淡的医疗常态,另一端则是缺乏主动性和关怀、保持距离。情感能量会成为重要的驱动力,学生在互动情境中发展及增进这种积极情感,从互动体验中再生出指向医护生生死素养的共同情绪,以此成为一种共同关注的焦点和问题,并形成医护生的情感共鸣且根据职业道德将它们符号化,指引至内化为未来的行为习惯。生死素养的提升及现代医学模式转向的一个重要特征正是以强调情感能量为取向的。

3.3 建立并依托教学研共同体拓展教学内容

新医科强调医教产研协同的培养模式,医护生生死教育中如果能将动态科研成果融入实际教学过程,对更好地培育生死素养及未来的专业实践都是有益处的。为进一步拓宽生死教育渠道,提升生死教育课程体系的理论与实践水平,有必要建立学校、医院和殡葬机构等教学研共同体,分阶段、分层次有效整合资源。多主体的共同参与和资源的有效链接有助于实现教学研的协同发展。

医院作为医疗组织场域,在医院建立生死学教育基地,将学习与实践互生模式落到实处,医护生通过亲自“在场”践行生死教育课堂知识和理念,再把实践反思融入课堂,在教师的引导下激发其全方位思考能力。生死学教育基地的建立能够推动医护生生死教育的发展和实践,方便教育对象从医护生进一步拓展至病人、家属及所有人,实现生死教育的普及化。生命文化内容的凝练需要发掘既有传统生死观文化、地方性知识和生死教育社会支持方式,寻求传统文化要素与现代生死教育方式的契合性。构建生死教育知识图谱,整合教研资源,建立生死教育基地是非常重要的,在实践基础上探索创新生死教育方式和内容的可能性。在此基础上总结适用于医护生生死教育且富有推广性的教育策略,形成具有操作性的教育长效机制。

参考文献:

[1]" TAJIRI T,MATOBA S,KUWABARA M,et al.Death education for future physicians[J].Geriatrics amp; Gerontology International,2020,20(1):5-6.

[2]" HAN H W,YE Y,XIE Y H,et al.The impact of death attitudes on death education needs among medical and nursing students[J].Nurse Education Today,2023,122:105738.

[3]" THIEMANN P,QUINCE T,BENSON J,et al.Medical students' death anxiety:severity and association with psychological health and attitudes toward palliative care[J].Journal of Pain and Symptom Management,2015,50(3):335-342.

[4]" DICKINSON G E.Thirty-five years of end-of-life issues in US medical schools[J].The American Journal of Hospice amp; Palliative Care,2011,28(6):412-417.

[5]" 唐倩倩,雷爱民,魏继红.当代医学生生死教育的探究与实践[J].医学与哲学,2022,43(21):77-80.

[6]" 郑琛,马真,张晓萍,等.新医科背景下医文交融在医学伦理学教学中的探索与应用[J].中国医学伦理学,2021,34(11):1459-1463.

[7]" 弗兰·科利耶.健康、疾病与医学社会理论手册[M].张大庆,译.北京:北京大学医学出版社,2023:1.

[8]" 李龙.积极应对人口老龄化[EB/OL].[2024-05-19].http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2023-01/19/nw.D110000renmrb_20230119_6-05.htm.

[9]" 王笑.重疾发病率呈年轻化趋势[N].金融时报,2022-01-19(12).

[10]" 段志光.健康模式转变带给医学人文的挑战及对策[J].医学与哲学,2022,43(21):5-8.

[11]" 段志光,解军,郑金平,等.医学院校大健康人文教育模式的构建[J].中华医学教育杂志,2016,36(6):801-806.

[12]" 周晓丽,白燕,张永爱.儒家生命伦理融入老年护理学课程思政的实践效果[J].护理研究,2024,38(5):921-926

[13]" 哈特穆特·罗萨.不受掌控[M].郑作彧,马欣,译.上海:上海人民出版社,2022:1.

[14]" 张惠娟.专家建议将生死教育列为医学生必修课[N].人民政协报,2022-11-09(11).

[15]" 李腾子,吴红斌.医学人文教育的特征与发展路径探析[J].中华医学教育杂志,2022,42(11):982-985.

[16]" 岳鹏,许丽杰,高丽,等.医学生“生命关怀与死亡教育”课程的设计与实施[J].中国护理管理,2024,24(2):161-164.

[17]" 安东尼·吉登斯.现代性的后果[M].田禾,译.南京:译林出版社,2000:33.

[18]" 赵忻怡,陈奕帆,刘姝,等.美国医学院校死亡教育及其启示[J].中华医学教育杂志,2020,40(11):940-944.

[19]" 兰德尔·柯林斯.互动仪式链[M].林聚任,王鹏,译.北京:商务印书馆,2012:7.

(收稿日期:2024-06-17;修回日期:2024-08-03)

(本文编辑 苏琳)