共生还是寄生:高职院校高水平专业群建设的现实审视和实践进路

作者简介

王子飞(1984- ),男,广东工商职业技术大学商学院院长,副教授,广东省社科联决策咨询研究基地互联网经济研究中心研究员,研究方向:高等职业教育(肇庆,526020);林禄苑(1983- ),女,广东工商职业技术大学商学院副院长,副教授,研究方向:高等职业教育;饶慧婷,广东工商职业技术大学

基金项目

广东省教育科学规划课题“产教融合视阈下本科层次职业教育产业学院建设的机理与路径研究”(2023GXJK648);广东工商职业技术大学2022年度质量工程教改项目“本科层次职业教育专业群建设的逻辑、困境与路径研究”(26);广东省职业院校产教融合工作指导委员会2022年教改项目“产教融合视阈下本科层次职业教育实践教学体系建设的逻辑与路径研究”(2022CJRH03),主持人:王子飞

摘 要 高职院校高水平专业群建设已成为推动职业教育人才培养和专业建设高质量发展的关键举措。自国家实施高职院校高水平专业群建设以来,高职院校在相关理论探索和实践创新成效显著,但实践中还存在不少问题。通过对高职院校高水平专业群组群逻辑进行逻辑审视,对共生理论在高职院校高水平专业群建设的适用性分析进行理论审视发现,高职院校高水平专业群建设存在专业群互融性不强,建设理念滞后;专业群组群逻辑不清晰,同频共振效应低;专业群建设环境有待优化,外向性不强等现实困境。基于共生理论,高职院校高水平专业群建设应加强共生单元构建,明晰共生模式,营造开放共生环境,注重治理机制优化。

关键词 高职院校;高水平专业群建设;人才培养;共生理论

中图分类号 G712.3 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)20-0006-06

2019年,教育部、财政部出台的《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》提出,“打造高水平专业群,面向区域或行业重点产业,依托优势特色专业,发挥专业群的集聚效应和服务功能,实现人才培养供给侧和产业需求侧结构要素全方位融合”。传统的学科体系和单一专业培养模式已难以满足经济社会发展对多元化、综合型高素质技能人才的需求。高职院校高水平专业群建设是高职教育专业人才培养应对职业需求复杂多变的现实要求,旨在依托特色专业将不同专业紧密联系起来,实现协同培养,进而促进学科交叉和专业内涵式发展。高职院校高水平专业群建设不仅关乎教育质量,更深刻关系高素质技术技能人才培养和经济社会发展全局。2019年教育部、财政部发布中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单,全国高水平专业群建设单位共141个,其中A档26个、B档59个、C档56个。目前,高职院校高水平专业群建设已取得阶段性成效,但总体来说还处于探索阶段,既有成功经验,也面临一系列挑战。继续深入探究并审视高职院校高水平专业群建设对于下一轮专业群建设及高等职业教育高质量发展具有现实意义。

一、逻辑审视:高职院校高水平专业群的组群逻辑

2006年,教育部、财政部印发的《关于实施国家示范性高等职业院校建设计划加快高等职业教育改革与发展的意见》提出“重点建成500个左右产业覆盖广、办学条件好、产学结合紧密、人才培养质量高的特色专业群”。这是我国从政府层面第一次正式提出专业群概念。自此高职院校关于专业群的理论与实践探索逐渐活跃,但学界对专业群的概念还没有统一界定。实践中一般将专业群定义为依托某一个优势特色专业由一系列密切相关的专业组成的专业集群,专业群并非仅仅将各个专业简单地堆叠在一起,而是基于内在的联系和逻辑关系而形成的有机整合[1][2]。专业群建设一般是依据学校优势专业特色,遵循专业特色发展逻辑思维而进行,每个专业在群内的角色及其相互关系是专业群建设首先要明确的问题[3]。群内专业在群体中都有其独特的定位和角色,彼此之间通过紧密的关联实现协同发展。厘清专业群群内专业间及其与“群主”是共生关系还是寄生关系,是专业群的组群逻辑和专业群建设面临的实践问题。

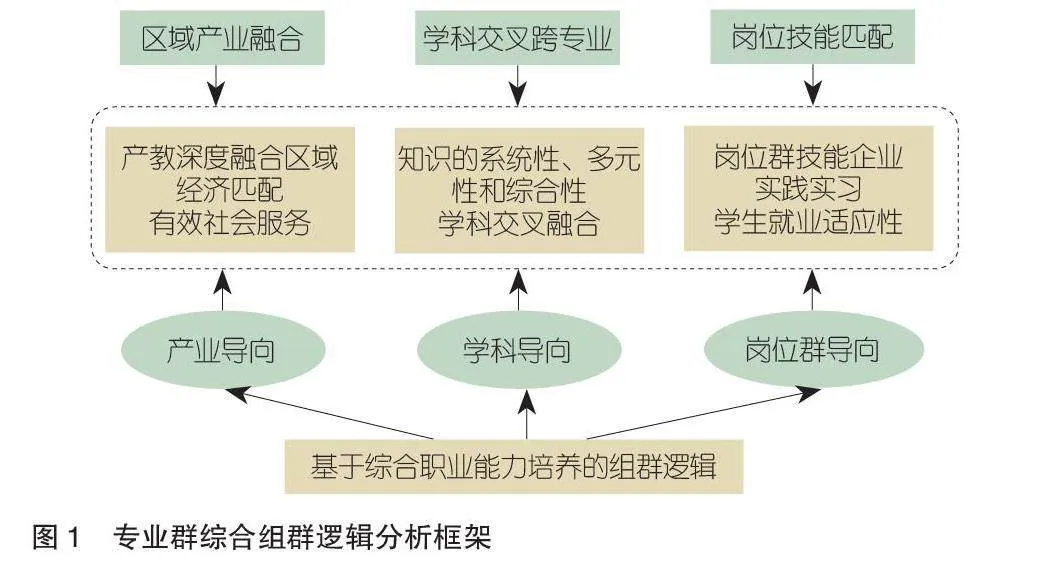

高职院校高水平专业群建设是一个复杂的过程,涉及到多重逻辑的交织。综合当前高职院校专业群组群逻辑,可以概括为三个基本逻辑:产业导向逻辑、学科导向逻辑和岗位群导向逻辑[4]。产业导向逻辑强调将专业群的设置与当地产业发展需求紧密对接,群内专业的内在关联是基于区域某一特色产业导向而进行的专业集群。这意味着选择专业和课程应基于对产业链中不同环节的需求分析,以确保人才培养及供给能适应未来职业市场变化与人才需求。产业导向逻辑强调产教深度的融合,以保持人才培养与产业发展的紧密联系和无缝匹配。学科导向逻辑强调不同学科的知识与技能整合。专业群内的不同专业之间会有一定的学科交叉,通过跨学科合作,学生能够获得更全面的教育。学科导向逻辑注重知识的系统性、多元性和综合性,以培养具备跨学科背景的综合型人才。岗位群导向逻辑强调将学生的培养与实际工作岗位的需求相匹配。群内专业是基于岗位群对专业人才的岗位技能需求而进行的专业集群。通过与各类岗位群的合作不断调整专业群课程设置和人才培养目标,以确保毕业生具备符合不同岗位需求的复合型高素质技术技能和综合职业素养。

审视当前专业群组群逻辑,可以发现这三种逻辑在高职院校高水平专业群建设中相互关联、互为支撑。产业导向逻辑为专业群建设提供了方向,学科导向逻辑为专业之间的融合提供了支持,岗位群导向逻辑则保障了毕业生的就业适应性。产业与学科导向强调教育的内外部联系,而岗位群导向则着眼于学生的实际职业需求。高职院校高水平专业群建设的逻辑应着重综合考虑专业自身发展、产业需求和与岗位适配性,以综合职业能力培养为主线进行组群逻辑设计,见图1。高职院校高水平专业群建设只有摒弃功利性思想,以人才培养服务区域经济高质量发展作为逻辑起点,通过产业、学科和岗位群三个维度的交织,聚焦高素质技术技能人才、能工巧匠和大国工匠培养,高职院校高水平专业群建设才能获得可持续发展。

二、理论审视:共生理论在高职院校高水平专业群建设中的适用性分析

共生理论强调不同主体之间的相互关系和协同,将其应用于专业群建设,以更全面、更系统的视角,为专业群建设和培养职场适应性强、跨领域综合素质高的高素质技术技能人才提供理论支撑。共生理论作为一种生态学和系统论的概念,其强调不同生物体或组织之间在一个共同生态环境中相互依赖、相互作用、共同发展的关系[5]。共生理论三个基本要素为共生单元、共生模式和共生环境[6]。依据共生理论,审视当前高职院校高水平专业群建设,专业群建设应强调不同专业之间的合作与互补,鼓励专业之间打破壁垒,共同探索、学习和创新,以适应快速变化的职业市场需求。

(一)共生单元

共生单元原指参与共生关系的生物体。共生单元包括个体、群体、种群、物种等不同层次的生物体,在共生关系中扮演着不同的角色,可以是宿主、共生体或中间体,具体取决于它们在共生关系中的相互作用方式和功能。在高职院校高水平专业群建设中,不同专业可以视为共生单元,它们在专业群中相互关联,扮演不同的角色。这些专业既可以充当“群主”,为其他专业提供交叉学科知识和技能,也可以是“共生体”,从其他专业中获得新的视角和创新思维。同时,专业之间的合作还会涉及“中间体”,作为跨学科合作的桥梁,促进不同专业的交流与合作。专业群内专业所扮演的不同角色可以使专业之间形成协同效应,既加强各自优势、独立发展,又可以获得其他专业的补充,从而实现更贴合产业发展又符合职业教育规律的人才培养目标。

(二)共生模式

共生模式一般是指共生单元之间的相互作用方式、作用机理,其主要分为互惠和相互依赖两种模式。在互惠模式中,共生单元之间通过交换资源或服务而获益,这种关系对于双方都有积极影响。在相互依赖模式中,共生单元之间的关系异常紧密,彼此之间无法独立存在,其互动对于双方的生存和发展至关重要。高职院校高水平专业群的共生模式可以按照共生模式进行探索,其中互惠模式在专业群建设中比较适用,其强调不同专业之间通过知识、技能和资源交叉,实现互利共赢。如财经商贸类专业可以为工科类、艺术类专业提供市场意识、管理技能及财税知识培养和训练。专业群内的各专业之间相互依赖模式不应是简单的寄生关系,而是不同专业的深度融合,但这种融合是以专业的独立发展为前提进行的互动和共生。

(三)共生环境

共生环境原指共生单元之间相互依存、相互作用的环境。共生环境可以塑造共生单元的生态位,从而影响它们的行为、生命周期和相互作用。高职院校高水平专业群建设中的共生环境主要包括专业群的内部环境和外部环境,它对专业群发展格局塑造至关重要。共生环境在高职院校高水平专业群建设中扮演着重要角色,是专业群高质量发展的重要影响因素。专业群内部环境主要包括专业群各专业师生、学校硬软件教育教学资源及专业间的关系等。良好的内部共生环境可以促进专业群内各种资源的共享互惠,提升专业群及其各专业内涵式发展。专业群外部环境主要包括区域经济状况、产业结构、社会需求等,这是影响专业群定位和发展方向的关键因素。良好的外部环境会间接促进专业群与区域产业及社会经济发展进行良好互动,进而提升整个专业群发展水平,为培养复合型高素质技术技能人才提供有力保障。从共生理论视角看,高职院校高水平专业群的共生环境内在要求其人才培养应与区域经济发展和社会需求相对接,满足产业发展中岗位群对相关技术技能人才的需求。

三、问题审视:高职院校高水平专业群建设的现实困境

(一)共生单元:专业群互融性不强,建设理念滞后

在高职院校高水平专业群建设中,共生单元作为关键要素,强调了各个专业在一个群体中的相互依赖性和协同合作。以共生单元为基点审视当前高职院校高水平专业群建设,主要存在专业群互融性不强和建设理念滞后等问题。一是专业群互融性不强。主要表现在群内各专业间通常缺乏有效的沟通渠道和机制,不同专业之间的交流和合作常常是零散的,缺乏系统性和整体性。在实践中专业群建设时常会出现部分专业在专业群中处于信息孤岛境地。专业群之间跨专业的合作平台和交流机制还有待进一步优化,不同专业之间的互相融合和协同发展还比较滞后,无法形成跨学科联合培养复合型高素质技术技能人才的局面。二是建设理念滞后,与区域产业发展和经济社会人才需求匹配度较低。校企合作、产教融合是职业教育人才培养的重要环节和路径。当前专业群建设往往是依托学校的特色优势专业来作为“群主”进行组群,建设中往往会忽视群内其他专业的建设和发展。专业群的课程设置、人才培养与区域产业发展和岗位群对技术技能人才的要求还存在一定错位,专业群人才培养质量的跟踪和评价机制缺失。

(二)共生模式:专业群组群逻辑不清晰,同频共振效应低

高职院校高水平专业群建设中的共生模式问题是当前需要认真审视和探讨的内容。在专业群建设过程中,共生模式的形成不仅仅是简单的合作堆砌,更需要在整体架构中形成清晰的组群逻辑。然而,在实践中专业群内部专业间的合作更多地停留在点对点的关系,缺乏整体性、系统性。各个专业间的合作相对零散,无法形成较好的共振效应。一是缺乏明确的专业群组群发展路径和目标。“形聚而神散”是当前专业群建设最突出的问题。专业群内各专业之间无法形成协同合作和资源共享的合作机制,各个专业往往自主开展建设,难以形成合力,以专业群建设促进群内专业内涵式高质量发展的生态局面还没有真正打开。专业群内各专业发展目标和方向缺乏明确一致的认知,在资源配置和发展策略上存在较大差异。二是缺乏统一的发展规划和协作机制。部分专业群立项之初,没有充分考虑专业间的科学内在逻辑关联,存在人为“拉郎配”现象。受办学条件和专业发展历史等因素影响,各专业发展的基础和侧重点不同,各个专业在教学、科研等方面也存在较大差异,这给专业群内部的协调合作带来困难,影响专业群整体实力的提升。专业群内各个专业的发展方向和重点缺乏统一规划,各专业往往根据自身情况独立发展,在资源配置和协调合作等方面往往不均衡不对等,无法实现同频共振效应。

(三)共生环境:专业群建设环境有待优化,外向性不强

在高职院校高水平专业群建设中,共生环境是专业群建设高质量发展的基础和保障。专业群建设应更加注重与外部产业和社会的紧密联系,将外部需求作为发展的导向,调整专业设置和课程内容,实现专业群的可持续发展。当前专业群建设的环境还面临不少困境,急需优化改变。一是缺乏良好的组织管理和运行机制。一些高职院校在专业群建设中缺乏有效的组织管理和运行机制。在专业群管理层面,存在职责不清、协同不力等问题,专业群中的各个专业无法形成紧密的合作关系。同时,运行机制缺乏灵活性和创新性,无法适应快速发展的产业环境。专业群建设中往往会忽视各专业间合作交流平台的打造,不利于不同专业之间的交流与合作。二是缺乏对外开放的意识和机制。专业群建设往往过多关注专业发展和内部资源及合作,而忽视与外部企业、行业的合作与交流。缺乏与外部的互动会使专业群无法及时获取最新的行业趋势、技术和市场需求信息,会影响专业群及时根据市场需求而调整课程设置、更新教学内容,从而影响人才培养质量。三是缺乏国际化视野和竞争力。受办学条件和相关制度制约,一些高职院校高水平专业群在建设中对国际产业发展趋势及其相关行业人才培养缺乏足够调研和深入了解,专业群不能很好地及时调整课程和发展方向,非常不利于培养符合国际市场需求的高素质技术技能人才。同时,也会使专业群无法及时吸纳和引进国际先进的科技成果和教学经验,限制其创新和发展能力。

四、路径创新:高职院校高水平专业群建设的实践进路

(一)主体共生:加强专业群共生单元的构建

推动高职院校高水平专业群的建设,需持续强化作为主体共生交互性特征明显的共生单元构建[7]。一是厘清定位,明确发展方向。专业群建设中要明确不同专业在专业群中的角色定位,强调每个专业在整体中的独特价值和贡献。制定明确的专业发展目标和定位,避免重复竞争,实现优势互补。同时,建立健全专业群专业调整机制,适时根据区域产业发展和专业群人才培养目标对专业群各专业进行调整,遴选替换不符合专业群发展的部分专业。二是构建长效机制,畅通专业交流合作。不断推动跨专业交流与合作,建立跨专业交流机制,促使不同专业之间的教师和学生能够进行深入交流与合作。如举办跨专业研讨会、项目竞赛等活动,鼓励跨专业团队的合作,从而实现专业间的知识共享和经验互补。同时,需要科学构建跨专业课程体系,设计跨专业课程,让学生能够跨不同领域,培养综合素质和创新能力。这有助于打破传统专业边界,培养更具综合素质的人才,适应日益复杂多变的职业需求。此外,建立资源共享平台,为不同专业提供共享的教育资源、实验设备、研究机会,促进资源互通共享,减少资源重复建设,提高资源利用效率,实现专业群建设整体效益的最大化。

(二)模式选择:厘清专业群的共生逻辑

清晰的共生逻辑是专业群建设高质量内涵式发展的关键,是制定和优化专业群人才培养模式的前提。高职院校高水平专业群内的合作不应仅仅停留在表面,而是需要通过共生模式形成更具体的组群逻辑,形成更具有竞争力和特色鲜明的专业集群,以实现专业群内各要素的最大化效益。一是明确专业群的整体定位和发展目标。要扎实对区域产业发展进行扎实调研和产业分析,了解当前和未来产业发展趋势,明确专业群在产业链中的位置。同时,还要进一步明确专业群的人才培养目标,如培养何种类型的高层次技术技能人才,支持哪些产业的发展等。制定和实施专业群人才培养模式,要充分考虑各专业的优势和特点,确保每个专业都能在整体中找到合适的角色和定位。二是厘清专业群的组群逻辑。组群逻辑的选择要依据学科专业发展、产业链、岗位群及学校总体办学定位。专业群建设的初衷是促进各专业的交流和合作,实现优势互补,充分发挥协同育人的人才培养效应。在专业群中形成更具体的组群逻辑,需要明确不同专业之间的内在关系,其关键在于确定每个专业在整体合作中的角色,并明确各专业之间的资源交换和合作方式[8]。三是优化专业群的组织体系和管理模式。积极构建灵活的专业群管理及其运行组织结构,如设立横向偏平专业群管理机构,负责协调不同专业的合作事务,促进跨专业交流与合作。此外,还应明确专业群各专业合作的具体流程,建立协调机制,确保合作能够高效进行。如创新设立在线平台,用于专业之间的信息交流和讨论。

(三)生态优化:营造开放的专业群共生环境

专业群的建设和发展离不开与内外部良好的生态环境。积极营造开放的共生环境是高职院校高水平专业群建设的保障。以开放共享为专业群建设理念,以产教融合、科教融汇为指引,积极构建专业群内外部发展环境,通过内外部环境的互动和畅通开放式办学机制,全面驱动专业群人才培养和服务社会经济发展。

1.建立健全专业群内环境和外环境“双循环”机制

内环境是指专业群面对的校内环境,外环境是指与区域经济社会和产业发展的环境。建立健全内外环境“双循环”机制是共生理论指导下高职院校高水平专业群建设的内在逻辑遵循。该机制旨在促进专业群与校内外各方之间的持续互动,确保专业群的发展与内外环境相互促进、相互适应。一是全面审视专业群内环境的建设。在校内,专业群应与其他相关专业、学院等紧密合作,构建校内专业教学资源开放共享机制,促使专业群各专业共享优质的教学资源、实验设备等,减少资源浪费,提升整体教学效率。积极引导专业群教师之间加强合作,共同研究和联合开展项目,以推动专业群教育教学效果整体进步。二是注重专业群与外环境的紧密结合。专业群应与区域经济社会、产业发展等外部环境紧密结合,对接外部需求,实现内外部的双向互动。通过与企业、行业协会等建立紧密的合作关系,将实际工作经验、职业技能要求等新工艺、新技术、新规范有针对性地融入专业设置和课程内容。专业群还应与区域行业企业深度开展合作,联合开展实际项目,提升学生的实践能力和综合职业素养。

建立健全专业群内外环境“双循环”机制,还需建立相应的管理和沟通机制。通过设立专门的协调机构,负责内外环境的沟通协调工作。如定期召开会议、座谈会等形式,促进校内外各方之间的交流与合作。此外,还应建立信息共享平台,方便教师、学生获取外部环境信息,及时调整教学内容。建立健全内外环境“双循环”机制有助于促进专业群的发展和优化,使其能够更好地适应不断变化的社会需求和产业发展。通过内外环境的双向互动,专业群可以更好地融入区域经济社会发展,为高职院校办学水平的提升和创新发展提供更有力的支持。

2.构建“双融”机制,彰显高职院校专业群高水平特性

构建“双融”机制,即深化产教融合和科教融汇,是在共生理论框架下高职院校高水平专业群建设的重要任务。高水平专业群建设不同于普通专业群建设,其要有一定的示范引领性,应与产业需求、科技创新紧密结合起来,充分发挥高职院校高水平专业群的特色与优势。一是夯实并深化产教融合。产教融合是将学校的教育资源与产业界的实际需求有机结合,实现教育培训与职业技能的无缝衔接。专业群通过与区域行业企业合作,以联合开展实习、实训、实践等活动,让学生亲身体验真实工作环境,提升实际操作能力。构建混合型师资队伍,吸纳合作行业企业人才为学生提供实用性的指导和培训。二是创新务实推进科教融汇。科教融汇倡导科学研究、科学技术与专业教育相结合。专业群建设深入探索实施科教融汇模式,将有力提高高职院校高水平专业群的建设水平和实力,使专业群建设更具前瞻性和创新性。建立健全专业群师生参与科技研发和社会服务奖励机制,鼓励专业群教师积极参与科研项目,将研究成果融入教学内容,让学生了解最新的科技发展趋势和应用。不断优化科研基地、创新实验室等平台建设,为教师和学生提供科研支持。同时,建立科研成果转化机制,将科研成果应用到实际教学和产业中,增加产业界与学校的互动。

3.畅通外向性开放式办学机制

聚焦产业链、岗位群对人才的需求,适时动态调整专业群人才培养模式、课程设置及其相关教学模式,畅通外向性开放式办学机制是高职院校高水平专业群建设的重要发展方向。外向性开放式办学机制旨在让专业群建设更好地适应产业发展和社会需求的变化,提高人才培养与区域产业和经济社会发展的匹配度。一是紧跟产业链和岗位群动态调整专业群课程设置。专业群人才培养模式和方案在组群时一般会以专业基础课和专业选修课来作为群共享课程,其课程体系构建遵循专业群组群逻辑,课程设置的灵活性机制有待优化。随着科技和产业的快速发展,产业链和岗位群也在不断演变。专业群人才培养方案及模式应保持高度敏感性,及时了解产业链中的最新变化和需求,适时调整和优化专业群专业结构和专业群课程设置。二是建立健全沟通渠道和合作机制。高职院校高水平专业群建设要持续深度开展并实施校企合作和产教融合。通过与企业、行业协会等组织建立长期合作关系,开展定期沟通和交流,使专业群在人才培养过程中能及时掌握区域产业市场变化和人才需求动态,驱动专业群人才培养、师资队伍建设、教育教学等环节,进而提高专业群建设成效。三是建立学校内部的协调机制,确保不同专业间的合作顺畅进行,避免信息孤岛和教育教学资源浪费。通过与产业链、岗位群的互动,深入开展产教融合和校企合作,以及灵活调整专业组合和教学模式,使专业群可以更好地适应变化,培养出更符合市场需求的高层次技术技能人才。

(四)机制创新:持续提高专业群治理水平

高职院校高水平专业群内外部治理机制优化是专业群专业间协同合作和高效运行的保障[10]。专业群治理机制的优化内容主要包括组织结构、决策机制和沟通流程。一是健全专业群运行管理组织结构。受传统的管理体制机制影响,已有的学校组织结构严重制约专业群建设及其内部的协作和合作。共生理论倡导专业群专业间协同发展,基于此探索建立灵活、扁平化专业群管理组织结构,能够减少决策层级,促进不同专业间的交流与合作。二是优化专业群建设决策机制。“以群建院、以院建群、院群分散”是当前专业群在组群过程面临的现实问题。在专业群建设中,专业群专业管理可能会涉及不同二级学院(系部),在面临专业设置、课程调整、合作规划等具体工作中需要协调多方进行,决策流程及其效率较低。为简化决策流程和提高决策的时效性,需构建矩阵式决策机制,即成立多部门跨专业的决策委员会,由各教辅部门及专业代表共同参与决策,确保决策的科学性和时效性。三是加强沟通与协调机制。专业群内部的信息流动和协作需要一个有效平台。学校可以建立专门的沟通渠道,如定期会议、在线平台等,以便各专业能够及时交流信息和经验。此外,还应设立专门的协调机构,负责专业群内部的资源协调和合作事宜。四是夯实专业群建设保障机制。高职院校高水平专业群从立项到终期验收,建设周期和时间跨度比较长,通过夯实专业群建设保障机制,才能确保高职院校高水平专业群建设的顺利推进和可持续发展。专业群建设保障机制涉及到多个方面,主要包括财务保障机制、教师培训机制、产学研合作机制等。专业群建设保障机制的关键是财务保障。专业群建设需要投入大量资源,包括人力、物力和财力等。这需要建立合理的财务保障机制,确保专业群发展有足够的资金支持。高职院校在专业建设资金预算安排规划中要优先考虑安排专业群建设资金,这既是专业群建设的需要,也是国家相关财政资金专款专用的内在要求。高职院校高水平专业群建设还需要政府相关配套政策的支持,包括教育政策、产业政策等。基于区域经济和产业发展创新建立政策对接和支持机制,以确保专业群建设能够在政策支持下顺利进行。

参 考 文 献

[1]沈建根,石伟平.高职教育专业群建设:概念、内涵与机制[J].中国职业技术教育,2011(11):78-81.

[2]胡德鑫,陈润歌.“双高计划”背景下高职院校的发展路径、现实挑战与提升策略[J].现代教育管理,2021(12):104-110.

[3]周维莉,胡思宇.智造时代职业教育的价值彰显、现实困境和应然选择[J].成人教育,2023(11):57-62.

[4]刘晓.高职学校高水平专业群建设:组群逻辑与行动方略[J].中国高教研究,2020(6):104-109.

[5]胡晓鹏.产业共生: 理论界定及其内在机理[J].中国工业经济,2018(9):118-129.

[6]宋晓庆,熊季霞.基于共生理论的纵向型医联体利益协调机制研究[J].卫生经济研究,2019(1):22-25.

[7]钟飞燕.五育融合:系统思维视域下高职院校课程思政协同育人机制构建[J].教育与职业,2023(20):105-111.

[8]朱慧敏,于恬,袁立坚.职业能力视角下的高职院校高水平人才培养模式研究[J].昆明冶金高等专科学校学报,2021(10):12-15.

[9]吴升刚,郭庆志.高职专业群建设的基本内涵与重点任务[J].现代教育管理,2019(6):101-106.

[10]刘晨阳,唐林伟.基于层次分析法的高职专业群建设评价体系构建[J].江苏高职教育,2023(5):46-54.

Symbiosis or Parasitism: A Realistic Examination and Practical Approach to the Construction of High-level Specialty Groups in Higher Vocational Colleges

Wang Zifei, Lin Luyuan, Rao Huiting

Abstract" The construction of high-level specialty groups in higher vocational colleges has become a key measure to promote the high-quality development of vocational education talent cultivation and specialty construction. Since the implementation of high-level specialty group construction in higher vocational colleges by China, higher vocational colleges have achieved significant results in theoretical exploration and practical innovation, but there are still many problems that need to be sorted out and solved in practice. Through a logical examination of the group formation logic of high-level specialty groups in higher vocational colleges and a theoretical review of the applicability analysis of the symbiosis theory in the construction of high-level specialty groups in higher vocational colleges, it is discovered that there exist realistic predicaments in the construction of high-level specialty groups in higher vocational colleges, such as weak mutual integration among specialty groups and lagging construction concepts; unclear group formation logic of specialty groups and low resonance effect at the same frequency; and an environment for the construction of specialty groups that awaits optimization and is not strongly outward-oriented. Based on the symbiosis theory, specific practical approaches are proposed, strengthening the construction of symbiotic units, clarifying symbiotic models, creating an open symbiotic environment, and emphasizing the optimization of governance mechanisms.

Key words" higher vocational colleges; construction of specialty groups; talent training; symbiotic theory

Author" Wang Zifei, associate professor of Guangdong Business and Technology University (Zhaoqing 526020); Lin Luyuan, associate professor of Guangdong Business and Technology University; Rao Huiting, Guangdong Business and Technology University