充分利用教材 助力习作教学

【摘要】以单元为整体,充分利用教材,从明确目标开始,有步骤有计划地在整个单元的教学中逐一展开习作训练,最终达成在真实情境下完成具有生活意义的习作目标,做到言之有物,言之准确,言之生动,言之有情,从而让单元每一课的学习都能在课程目标图景的召唤下,成就结果的应然样态。

【关键词】作文教学;真实情境;学习需求

统编语文四年级上册第三单元的教学主要是围绕“处处留心,连续观察,生动描写”[1]展开。从单元语文要素的表述看,学生的主要学习任务如下:通过品读三首古诗、两篇课文,了解观察与表达之间的关系,学习“连续细致观察”的基本方法,学习用“准确生动的语言”描写观察对象,抒发喜爱之情。从第三单元教学内容的编排看,导语、例文、资料袋、学习园地、习作指导等处处包含着“观察日记”的指导要素,可以说,用足教材中的例子,可以让习作指导事半功倍。

一、通读单元,明确目标,尝试练笔,探索学习需求

在本单元教学中采用“以终为始”的教学策略,即以优化单元教学为愿景,以一个单元为单位进行单元教学设计。本单元教学时,教师尝试以单元为整体,从明确目标开始,有步骤有计划地在整个单元的教学中逐一展开习作训练,最终达成目标——在真实情境下完成具有生活意义的观察日记。

(一)在比较中明确习作目标

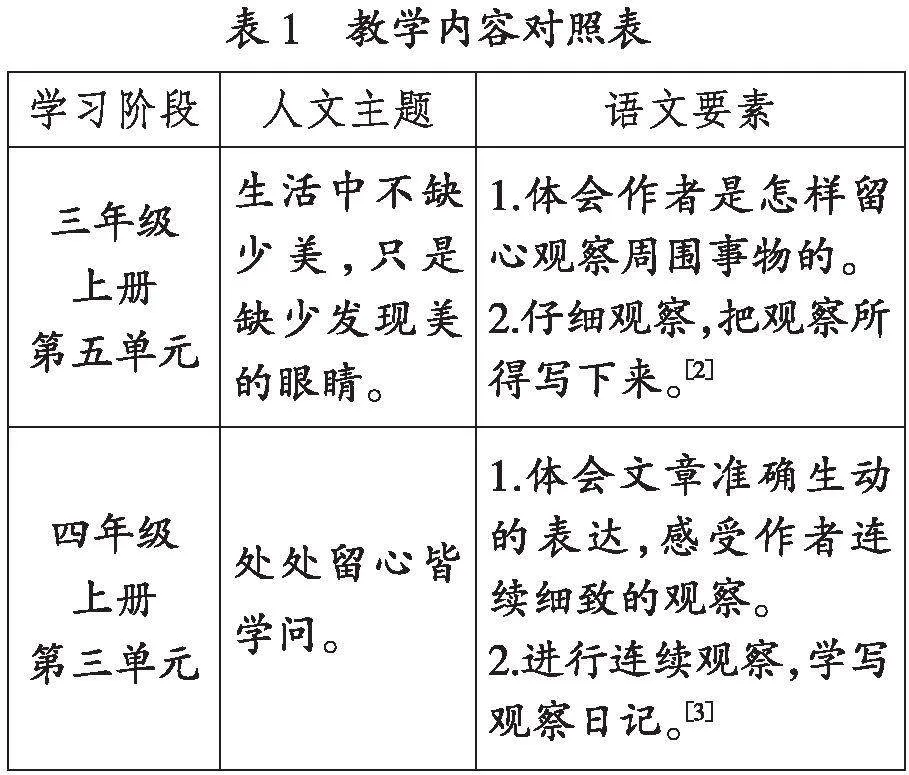

语文教材的教学内容安排遵循语言文字的产生与发展的规律——螺旋式上升。从统编教材来看,以“观察”与“表达”为主要学习内容的有两个单元,分别是三年级上册第五单元和四年级上册第三单元(见表1)。

教学伊始呈现以上表格,一方面意在复习旧知,进入新课学习前,师生共同探究“观察”与“表达”的前后关系——螺旋式上升。另一方面着眼于强化观察对表达的重要性——只有仔细观察,作文才能言之有物,言之准确,言之生动,言之有情,从而让本单元每一课的学习都在课程目标图景的召唤下,成就结果的应然样态。

(二)在通读中感知观察对象

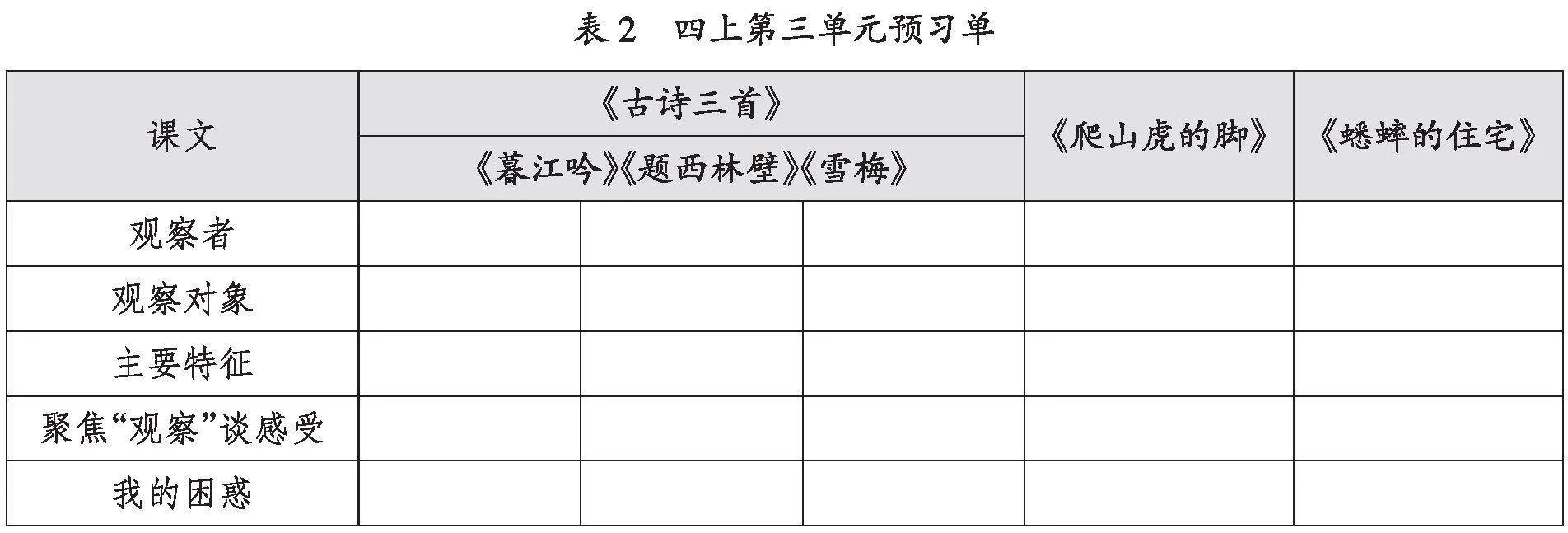

与常规教学不同,“以终为始”是一种逆向教学模式,它是从课程目标图景和应然样态出发设计教学过程,更加关注学生核心素养的形成和发展。让学生的学习先于课堂教学,在预

习中通读所有课文,尝试完成本单元课文的信息检索,从中关注三首古诗和两篇课文中作者的观察对象,感知观察的主要方法,为落实本单元的学习要素做好铺垫(见表2)。

二、观察前置,规范记录,互帮互学,提高观察效率

作文即生活,生活即作文。习作需要积累生活素材与语言素材,学生习作往往缺少的就是一个真实的积淀过程,一蹴而就的习作教学模式让大部分学生下笔踌躇,很难写出有真情实感的作文。如何让学生在下笔前有一个素材积累与思考的过程,笔者就本单元进行了如下尝试。

(一)改变顺序,优化教材资源

研究本单元教学内容的安排,在深入解读编写意图的基础上,笔者大胆设想一条新的教学思路:改变教学顺序,让教材中的每一个要求得到真切落实。

在师生共同解读单元导语时,将单元语文要素“连续细致观察”与《爬山虎的脚》课后“资料袋”的具体内容结合起来,指导学生在选择性实践中学习“连续细致观察”的记录方法。记录方法既可以图文结合,也可以做表格,还可以选择自己认为有效的方法。

(二)前置观察,走进生活情境

学习了连续观察的记录方法后,要求学生选择自己喜欢的一种动植物,用两个星期左右的时间进行“连续细致观察”,并做好观察记录。同时,学生间自由组合,以学习小组为单位,定期交流记录情况,取长补短,互相学习,互相督促,共同提高观察效果。

教师参与学习小组交流时发现,学生观察的角度过于单一,较多停留在视觉上,于是,教师及时将“语文园地”中有关观察的学习内容前置,鼓励学生努力调动视觉、嗅觉、听觉、触觉、味觉,全方位感受观察对象。

在学生各自观察、小组交流、全班讲评的过程中,教师设置评价单,评价方式有自我评价、同学互评、教师点评;评价内容有坚持记录、发现变化、多角度观察、抒发想法感受。这样的评价意在挖掘闪光点,发现不足,及时帮助学生调整观察角度,记录真实感受。

这样的观察活动符合课标要求,也符合叶圣陶作文要“立诚”的主张。

三、赏读课文,用心体会,读读议议,落实阅读要素

(一)切入重点,在涵泳品味中学习表达

刚开启本单元学习时,教师让学生尝试着观察画面写母鸡,学生笔下的内容大多局限于画面上的母鸡形象,明显做不到“准确生动的表达”。

郑国民教授在《语文单元教学的反思》一文中说:“传统的单篇教学讲究涵泳品味、含英咀华,注重情、趣、义的结合,这些精华部分我们不应舍弃。”“观察”与“表达”是本单元学习的重点,进入文本的字里行间去“涵泳品味”,去“含英咀华”,去赏析作者隽永的文字,十分必要。

《爬山虎的脚》第二自然段展现的是满墙的爬山虎美得醉人的画面,除了结合课后习题让学生说说“从哪些地方可以看出作者观察得特别仔细”[4]以外,还要让学生在反反复复、各种形式的朗读中感受作者“准确生动的表达”。紧接着让学生复述这一段话,敦促他们经历由摄入到内化再到输出的学习表达的实践过程。这样的训练为学生说话水平和写作水平的提高奠定了坚实基础。

(二)读写结合,在“再写母鸡”中学习表达

在学生初次尝试写母鸡的小练笔中,大部分学生只写了图片可见的母鸡外形,几乎没有涉及母鸡的日常表现,因为他们没有真正走近母鸡,没有连续细致观察的经历和经验。

学完《爬山虎的脚》《蟋蟀的住宅》,让学生关注“阅读链接”中的观察日记示例——《燕子窝》。师生一起上网查阅,知晓燕子搭窝需要3~10天时间,启发学生明白:作者把搭窝过程写得那么有画面感,那么有感情,离不开连续多天的细致观察;作者是带着发现的欣喜,带着对燕子的欣赏完成的写作,字里行间都包含着对燕子的喜爱。

之后,师生一起品读文言文《母鸡》:母鸡孵卵,数周成雏。随母出行,未尝远离。母鸡每得食,必先唤其雏。若遇猫、犬,尽力护之。与父母之爱子无异。

随后播放与此内容基本匹配的视频,模拟真实生活中的连续观察:下雨了,鸡妈妈用自己的身子给小鸡挡雨;太阳出来了,鸡妈妈带着小鸡晒太阳……观察到真实的画面,激发出情感之后,让学生再次写母鸡。此时,大多学生能当堂完成习作,基本做到有内容、有画面、有感情。

四、以群引领,从扶到放,多次练笔,达成预期效果

(一)双管齐下,阅读与表达学习共进

在本单元教学中,教师就读与写的要求安排了如下板块的教学活动:

第一板块:从单元整体切入,以预习单引导学生通读整个单元的学习内容,要求学生在感知单元语文要素基础上尝试写一段以“母鸡”为题的小作文。

第二板块:学习包括“阅读链接”在内的篇章段落,“体会文章准确生动的表达,感受作者连续细致的观察”[5],同时在文言文《母鸡》的铺垫下,观察视频中的真实画面,指导学生再次写母鸡,要求有内容,有准确生动的描述,有真实的情感。

第三板块:真实的观察,真实的表达。单元学习伊始,将“记录连续观察方法”前置,对学生提出“选好观察对象,在连续细致的观察中做好记录”的要求。最后,引导学生根据本单元的习作提示与要求,完成观察日记。

(二)以群引领,“从扶到放”循序渐进

作文是语文综合能力的体现,对大部分学生而言,完成一篇作文会遇到不少的困难,因此,教师的作文指导一定不能敷衍了事,也不能带有“一蹴而就”的奢望。在本单元作文教学中,教师从学生实际出发,充分利用教材,制定“任务群”规划。把习作过程分为“学习观察,做好记录”“学习课文,体会‘连续细致观察’对‘准确生动表达’的作用”“完成习作《母鸡》”“整理观察笔记,完成观察日记”“在评价活动后修改作文”等一个个小任务,引导学生逐一完成。

如此,在真实的学习情境下,师生、生生相互关联、相互支持,共同构成学习共同体,带着任务共同努力,完成了本单元习作任务“学写观察日记”,取得了令人满意的效果。

参考文献:

[1]李娅.小学语文群文阅读教学策略研究[J].国家通用语言文字教学与研究,2023(10):148-150.

[2]李作芳.统编本教材“习作单元”教学建议——以三年级上册“学习观察”单元教学为例[J].小学语文教学,2019(22):22-25.

[3]孙利群.单元整体视域下语文要素的落实——以《爬山虎的脚》为例[J].语文教学通讯,2024(03):56-57.

[4]郑宝珠.核心问题设计“三关注”[J].福建教育,2020(48):38-39.

[5]郭勇.统编教材“双线主题”视域下的教学模式探寻——语文四年级上册第三单元为例[J].语文教学与研究,2021(17):60-65.