小学数学“我发现”学习:基于需求的创新实践

摘要:创新意识作为小学阶段核心素养的主要表现之一,展现了学生的主观能动性,需要学生培养思维的独特性和广阔性。小学数学“我发现”学习正是致力于挖掘学生主动、自发探索问题本质的潜能,不断促进学生创新意识形成的一次实践。

关键词:小学数学;“我发现”学习;创新意识

基金项目:本文系江苏省教育科学“十四五”规划2021年度课题“指向思维进阶的小学数学‘我发现’学习研究”(课题批准号:D/2021/02/648)的阶段性成果。

作者简介:刘唯蔚(1991—),女,江苏省南通市崇川区郭里园新村小学校。

《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出:“创新意识主要是指主动尝试从日常生活、自然现象或科学情境中发现和提出有意义的数学问题。初步学会通过具体的实例,运用归纳和类比发现数学关系与规律,提出数学命题与猜想,并加以验证;勇于探索一些开放性的、非常规的实际问题与数学问题。创新意识有助于形成独立思考、敢于质疑的科学态度与理性精神。”小学数学“我发现”学习正是在顺应学生好奇心强的天性的基础上,启发学生自主使用数学的眼光和思维来观察和思考现实世界,探索数学现象、本质与规律的实践过程。这种学习模式被不少学生无意识地使用。而要想更好地培养学生的创新意识、创新思维、创新能力,教师则需要在课堂中精心设计教学情境和问题,融入能够让学生有所发现的丰富素材,有意识地、科学地提供引导,使这种学习模式被更多学生有效地使用。在迫切需要解决相关问题的前提下,学生能动地进行“我发现”学习,更有利于他们实现知识重构、思维创新。

“用数对表示点的位置”是苏教版四年级下册教材“确定位置”单元的第二课时,旨在培养学生的抽象思维和空间想象能力。学生在学完第一课时“用数对表示具体物体的位置”后初步了解了数对的概念,知道了数对可以以简洁的形式表示物体所在的列和行,从而帮助人们更快速、更准确地判断物体所在的位置。第二课时则将具体物体抽象为分散排列的点,并且会涉及方格图或坐标轴。基于此,教师在“用数对表示点的位置”的教学中,除了让学生掌握确定位置的方法,还要让学生体会探索、发现的乐趣,大胆猜想、质疑,培养数学思维。

一、课前设疑,激发兴趣

兴趣作为推动学习的重要动力,与学生的内在动机密切相关。如果学生对所面临的问题产生浓厚的兴趣,对相关的事物产生好奇心,那么他们的学习状态往往就会从“要我学”变为“我要学”。此时,学生不再是知识的被动接受者,而是主动的探索者和发现者。教师在课前激发学生对学习内容的兴趣,有利于学生提高注意力、记忆力和学习的效率、质量。

在上本堂课前,教师播放某校举办的魔方拼图世界纪录挑战活动的视频。视频中,很多人合作拼出一幅长4.46米、宽2.79米的包含家乡多个标志性文化元素的创意拼图。教师对学生说:“想知道视频中的人是怎么拼出拼图的吗?老师相信,本堂课的内容会给同学们一些启发。”

二、“是什么?”复习引入

对于学生已经学过的内容,教师可以在课堂教学伊始,用简单的问题帮助他们进行复习,搭建连接新旧知识的桥梁,促使他们积极运用已有的知识和经验,探索新的课程内容,主动建构新的认知结构,巩固所学知识,为他们之后的数学学习做好铺垫。

在本堂课中,教师在课件上展示关于按顺序排列的小树的图片,让学生说说某些小树的位置是什么,并板书“是什么”。在板书学生给出的“(2,3)”“(5,7)”等答案后,教师问:“你们说的这些位置都是通过什么来表示的?”学生答:“数对。”

三、“为什么?”归纳本质

学生的认知水平通常呈现出波浪式前进和螺旋式上升的发展态势。他们对于知识的学习不能仅仅停留在表层,还要对其本质有清楚的认识。这有助于他们快速地找出事物之间深层的、内在的联系,在面对新问题时结合已有的认知进行分析和解决,完善认知结构,提升思维能力和核心素养,从而做到触类旁通、举一反三。

针对“(2,3)”“(5,7)”这两个数对,教师继续提问:“数对中的两个数字分别表示什么含义呢?”学生回答:“(2,3)表示小树在第2列、第3行,(5,7)表示小树在第5列、第7行。”随后,教师一边板书“为什么?”,一边说道:“看来同学们对上一堂课的内容掌握得很好。接下来我们要研究‘用数对表示点的位置’的内容。学完本堂课的内容,同学们就会知道为什么可以用数对来表示位置了。”

四、“一定是这样吗?”引发探究

已有的知识、经验能让学生在解决问题时更加得心应手,但也可能会让学生形成思维定式,甚至掉入题目设置的陷阱。这就要求学生善于质疑,敢于猜想,勇于尝试其他的解决路径。对此,教师需要鼓励学生突破思维定式,把创新变成一种迫切的需求。在课堂上,教师可以利用某些素材引发学生的认知冲突,促使学生基于已有的知识、经验进行反思,激发学生的好奇心和求知欲。为了解决认知冲突,学生会更加积极地投入学习,努力寻找解决问题的方法,同时能够有效理解和应用知识。这样,学生可以深刻体会到知识是基于人们的需要而被发现的。

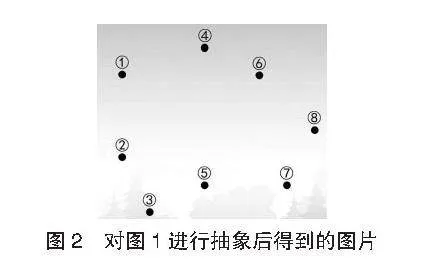

在播放完一段关于伐木的视频后,教师在课件上展示关于分散排列的树木的图片(如图1所示),并对学生说:“森林里的树木由于被砍伐,已经所剩无几。如果将剩下的树用小圆点来表示(如图2所示),那么同学们还能说出这些树的位置吗?”

以下是教师与学生1、2、3进行的对话。

师:请你说说①号树的位置。

生1:①号树的位置用数对来表示就是(1,5),因为从左往右数,它在第1列;而根据其他树所在的行,从前往后数,它在第5行。

师:那么②号树的位置如何用数对表示?

生1:(1,3)。

师:这是你的猜想对吧?那么,一定是这样吗?(板书“一定是这样吗?”)

生2:不一定。我觉得①号树应该对应(1,6)这个数对,因为①号树所在的行和⑧号树所在的行之间距离比较远,可以把它们之间的距离看成2行。

师:这样看来,我们需要一个统一的标准来确定这些树的位置。同学们有什么好的办法吗?

生3:我认为可以采用画横线和竖线的办法。

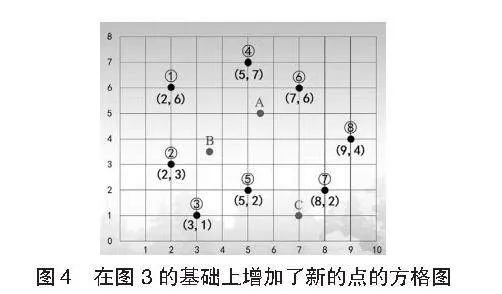

师:你说得很对。借助横线和竖线画出课件上展示的方格图(如图3所示),可以帮助我们更加快捷地找到每个分散排列的点所对应的列和行。

五、“还能想到什么?”开拓延展

如果说“一定是这样吗?”是改变学生已有认知、激发学生探究新知识的欲望的垫脚石,那么“还能想到什么?”则是进一步拓展学生思维的助推器。这有利于引导他们进行多维度的思考和探索,为激发其创新思维提供了相对宽松、自由的环境。对于这两个引导性问题,学生能够在自主探究的过程中予以解决,从而提高学习的主动性和积极性。

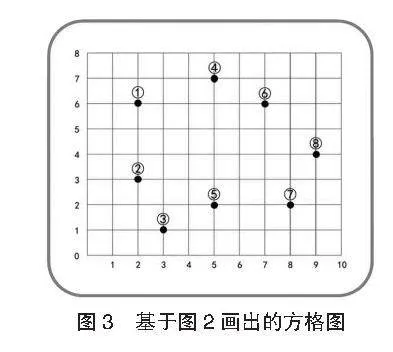

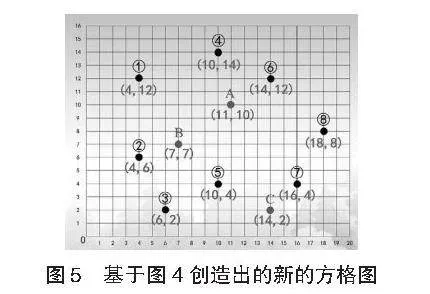

教师在课件上展示的下一幅图片(如图4所示)中,在方格图原有的小圆点附近增加了新的小圆点,并且新的小圆点的位置不在方格图的横线或竖线上。教师用“后来在森林里又发现了几棵未被砍伐的树木。如果要确定它们的位置,你还能想到什么?”的问题引导学生思考,然后相机板书“还能想到什么?”。

在学生说出增加的新的点中B点的位置是(3.5,3.5)后,教师让他们思考怎么使B点对应的数对中的数字变成整数,进而知道可以在方格图中再画一些横线和竖线。教师在学生创造出新的方格图(如图5所示)后说道:“随着方格图发生改变,其中的横线和竖线对应的刻度也发生了变化。请同学们再来回答①至⑧号树对应的数对。”对回答正确的学生给予表扬后,教师说道:“如果方格图中的横线和竖线对应的刻度发生改变,那么每棵树对应的数对也会跟着变。要想用数对表示每个点的位置,我们都要先看列再看行。”

六、梳理总结,回顾反思

课堂学习的完整性除了体现在对当堂课内容的学习中,还体现在立足于一个宏观视角的学习中。而对课堂学习情况进行梳理总结,可以帮助学生回顾课堂所学知识。在此期间,将小学阶段的其他相关知识进行整理并展示,则有利于学生发现不同概念之间的联系,帮助学生构建数学知识网络。

在课程教学结束前,教师结合课件上展示的内容总结道:“其实,同学们以前也学过怎样确定位置。如你们在上一年级时已经知道怎么用上下、左右、前后来确定位置,在上二年级时已经知道怎么用方向来确定位置。通过这两堂课的学习,你们也能借助数对确定具体物体和点的位置了。而你们升入六年级后,还将学习怎样借助方向和距离等确定位置。在本堂课上,我们通过‘是什么?’这一问题明确了数对的概念,通过‘为什么?’这一问题深入地思考了数对的意义,在质疑‘一定是这样吗?’中深化了认知,在追问‘还能想到什么?’中探索出更多的可能性。希望同学们今后能多提问、多思考、多尝试,大胆创新,不断拓宽自己的知识面。”

如果学生在生活和学习中善于针对某些现象或知识点,进行关于“是什么?”的类比归纳、关于“为什么?”的追本溯源、关于“一定是这样吗?”的解疑释惑、关于“还能想到什么?”的拓展延伸,那么其数学核心素养的培养与提升便指日可待。在数学教学中,教师应多鼓励学生以这样的方式去探索数学的奥秘,让学生在不断的思考中开启智慧之门。当学生以好奇心、质疑的态度、发散的思维去学习时,数学教学便不再是枯燥的知识灌输,而是富有创造性的思维碰撞。

结语

小学数学“我发现”学习是学生主动发现和创造、与环境互动的过程。学生在学习期间,需要主动地去观察、思考、概括、实践和验证,提升逻辑推理能力和思辨能力,通过建立数学模型来解决实际问题,并在质疑和反思中,提出独特的见解,实现思维进阶。在一次次的探索与发现中,学生将会找到自我的价值,挖掘出自我的潜力,促进自我的成长,从而为以后的学习与生活奠定坚实的基础。

【参考文献】

[1]顾翠红,段志贵.基于发现学习理论的小学数学课堂教学设计:以“圆的周长”教学为例[J].数学学习与研究,2011(24):97,99.

[2]宋晓丽.发现语文[M].南京:江苏凤凰教育出版社,2017.

[3]刘静娜.小学生数学创新思维能力培养的实践研究[D].长春:东北师范大学,2016.

[4]蔡健飞.小学生数学创新思维的培养[D].武汉:华中师范大学,2007.