产教融合型企业建设成效的评估体系建构研究

[摘要]评估考核作为检验产教融合型企业建设成效的关键,是判断企业是否深度参与产教融合及能否发挥其示范效应的重要手段。产教融合型企业建设成效评估的应然逻辑包括:从学生到员工的“人才链”良性循环、从内循到外环的“创新链”协同持衡、从“点”到“网”的“产业链”示范发挥。采用德尔菲法和AHP层次分析法对各评估指标进行修订与权重计算,可以构建产教融合型企业建设成效的三级评估指标体系,其中一级指标按权重高低依次为:学生联合培养、科研技术联动、员工培育支持、产业行业引领、管理机制创新和示范溢出效应。基于以上研究提出建议:夯实评估层次维度,形成多链耦合机制;建设评估保障体系,加强示范企业建设;加强资源整合效力,助推联合体实体化。

[关键词]产教融合型企业;建设培育;成效;评估体系;示范效应

[作者简介]冉云芳(1984- ),女,重庆人,苏州大学教育学院,副教授,博士。(江苏" 苏州" 215123)袁晨晖(2002- ),女,江苏泰州人,复旦大学高等教育研究所在读硕士。(上海" 200433)

[基金项目]本文系2023年度国家社科基金后期资助一般项目“企业参与现代学徒制的动机、行为和收益研究”的研究成果之一。(项目批准号:23FJKB021)

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2024)20-0014-09

一、问题的提出

产教融合作为新时期我国职业教育的基本办学模式,是培养高素质劳动者和技术技能人才的内在要求。党的二十大报告明确指出要“推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位”,明确了职业教育的发展方向。高质量建设产教融合型企业,有利于助推产教资源的汇聚、融合和创变,通过盘活区域优势资源打造资源转化基地,推动创新产业集聚效应和辐射带动力的发挥。同时,产教融合型企业的建设发展能够促进人才培养紧密对接技术迭代加速引发的结构转型,响应我国技术技能型人才发展的需求,增强企业效益,促进职业教育的长远发展。目前,绝大部分省市已经遴选并公布了多批省级产教融合型企业,积极开展培育建设,相关政策内容主要围绕认定标准、实施路径、激励措施与监督管理展开[1]。然而,许多省市仍存在重遴选和申报、轻监督和管理的问题,缺乏对其效果的考核和评估,这直接影响了产教融合的深度和技能人才培养质量[2]。因此,如何对产教融合型企业的建设成效进行科学评估,进一步优化培育路径,发挥其示范效应,推进产教深度融合,是当前亟待解决的问题。

评估作为检验产教融合型企业建设成效的关键内容,是判断企业是否深度参与产教融合、能否发挥示范效应的重要手段,这一问题已得到部分研究者的关注。具体而言,多数研究主要从利益相关者、组织成熟度[3]和资源整合视角[4]出发,涵盖企业赢利与投资、院校满意度、社会影响[5]等多方面评估内容;从目标预设、内容呈现、价值生成等目标达成度出发[6];还有研究提出,应从企业基础、管理运行、发展成效、保障条件等方面进行评估[7],并在内容上体现出对布局规划、专业建设和建设成果等方面的关注。

此外,部分学者针对产教融合型企业展开评估指标体系的构建研究。一方面,聚焦产教融合型企业的前期遴选标准,涉及企业内外部资源、制度、文化、企业对职业教育实际投入行为与合作效率等维度。例如,企业的经营状态与承担社会责任的量化指标[8],企业未来前景、核心技术、经营规模、文化与信誉、领导态度、企业参与校企合作指标[9]。另一方面,基于产教融合质量与目标达成度间接评估产教融合型企业的建设成效。例如,从校企合作的力度、广度、深度、密度和效度五个维度设置产教融合、校企合作的第三方评价指标[10],或在评价主体上涉及学生、教师、学校、企业和政府等主体,构建涵盖组织保障、课程和教学、毕业生评价、行业协调指导、教师发展和基地建设等三级指标的评估体系[11]。

总体而言,现有评估体系主要从校企合作、组织建设和技术人才培养等角度进行构建,但在内容上较少聚焦企业的实际行为,缺乏对企业所处行业地位、示范引领、创新发展等方面的关注;同时,在研究方法上,大多数采用思辨法确定评估维度,较少深入实践调研并采用量化方法提升指标施测的可行度。本文旨在为产教融合型企业建设成效提供一个全面的评估框架,以推进产教融合型企业深度参与产教融合,更好地发挥其示范引领作用,实现职业教育的高质量发展,促进人才培养与技术迭代引发的结构性转型紧密对接。

二、产教融合型企业建设成效评估的应然逻辑

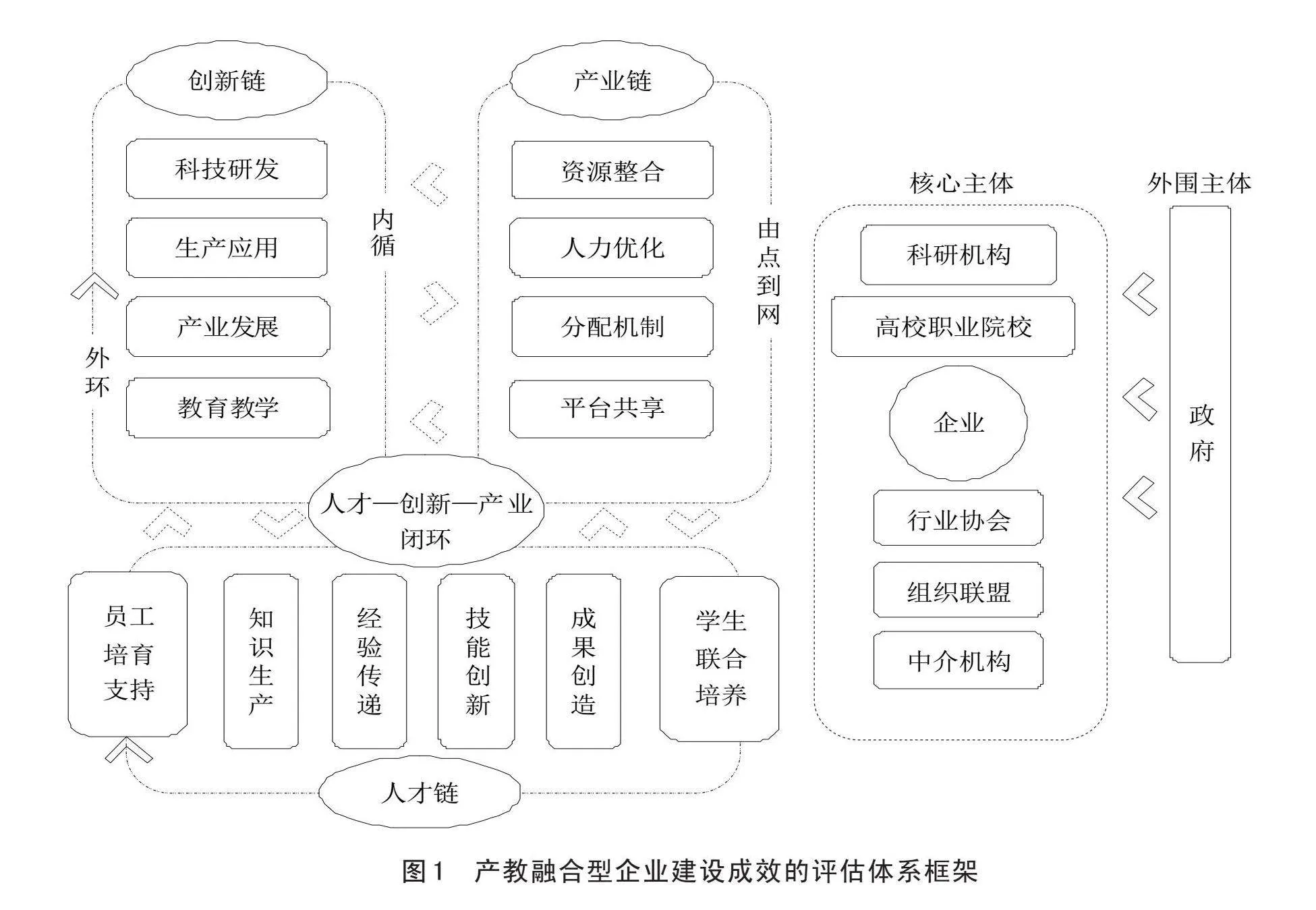

2017年,《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》提出“深化产教融合,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,是当前推进人力资源供给侧结构性改革的迫切要求”。就产教融合型企业而言,在产业链带动创新成果工程化、辐射化和落地化的同时,还需要人才链对企业发展进行人力储备和技术赋能指引,进而推动创新链升级,催生产业链的可持续性运作,从而避免企业方在创新链、产业链的割裂,促进企业内外的多链形成紧密联系、相互耦合的共生关系。人才链、产业链、创新链“三链”如何在评估体系中具体体现,产教融合型企业建设成效的评估又应遵循什么逻辑,这些问题亟待探索。

(一)从学生到员工:人才链的良性循环

目前学者们主要从人才集群[12]、人才供应[13]、生态系统[14]、人才流动网络[15]等视角出发,对人才培养的底层结构进行描摹。就人才链的主体范畴而言,其既可指教育体系内通过高校教育教学培养的各级各类人才梯队链条,也可指教育系统之外的企业管理人才、技术人才与作业人员等[16]。在人才生态视角下,人才链主要指依托特定产业需要,在产业环节中以知识、技能、成果、经验等传递与关联而形成的人才链式结构[17]。部分学者认为,在人才链、产业链、创新链的相互逻辑中,从人才生态视角出发分析的流程观、层级观、技能观也能更好地考察人才与产业、创新的匹配关系和原理[18]。

目前关于人才链的评估设计仍然主要围绕教育考核展开,而由于创新创业教育对产业需求的偏离,对企业需求的深层洞察有待完善,以学校为主导的“封闭式”传统教育理念也往往成为束缚评估的“枷锁”[19]。 实际上,当学校的人才培养计划和专业设置与企业实际劳动力需求脱节时,容易导致“断链”“弱链”乃至“缺链”现象,即人才滞后于产业发展。产教融合型企业的发展需要在横向上弥合职业教育与产业需求之间的鸿沟,从联合人才培养、员工培训晋升机制、现场实习实训等多维度进行评估;在纵向维度上,产教融合型企业需要搭建从职业教育供给到产业需求的匹配路径。通过构建从学生到员工的“人力储备池”,为企业持续提供优质人才。

(二)从内循到外环:创新链的协同持衡

创新链的理论基础可追溯“三重螺旋”创新理论,就其动力机制而言,各高校、政府和企业尽管价值导向各异、运作机制不同,但通过融合连接,能在自主创新的同时既保持相互独立又互为因果,从而协同步入创新的进程。随着职业教育的发展,“三重螺旋”理论等也逐渐介入产业发展、生产创造、人力供给等研究领域。部分学者指出,可将其应用于诠释科技研发、生产应用和教育教学各活动要素之间的深层联结与发展演化路径,其中,“知识”“人员”“平台”三者互动共振[20]。

技术创新是创新链的内核,产教融合型企业建设成效的相关评估也应聚焦企业主体的机制创新和校企之间的技术革新。创新链在过程上涉及从理论研究到技术产品生成的全过程,以及“从主体到主体”式的要素传播和联结转变[21]。在具体节点要素上,创新链通常由“学科发展”“技术革新”“产品研发”和“市场变更”等组成。除此之外,也有学者将创新链的活动链条概括为知识、生产和产品的创新化,在内涵上囊括技术性预设、基础和应用研究,以及转化式和产业化等过程[22][23][24]。

(三)从“点”到“网”:产业链的示范发挥

国外学者亚当·斯密(Adam Smith)曾聚焦个体劳动协作,提出分工理论,为产业链的学术定义提供了早期的理论源泉。随后,部分学者从分工理论出发,对具体内涵进行拓展延伸,聚焦企业、政府机关、研发组织等各主体间的协同式生产过程[25][26][27]。在我国,也有学者以企业为产业链的核心主体,将其基本环节界定为从基础产业到技术生成、产品创新再到市场开拓[28],或作为产业聚集体,需要整合资源、优化人力结构与分配机制、共享平台和知识[29]。

企业作为市场主体,在推动我国经济高质量发展的过程中至关重要。部分企业作为产业链龙头企业,更要起到示范引领作用。在产业链上,产教融合型企业这一生产主体在产品生产、教育之外的品牌效应、示范效应与外部辐射作用极为重要,对企业的相关评估也应呈现“由点到网”的样态,以示范效应发挥为目标取向,探究企业在知识共享、成员协同方面的效能发挥。

本研究基于以上应然逻辑,形成了产教融合型企业成效评估框架(见下页图1),为指标设计搭建逻辑层次,以期后续通过德尔菲法与层次分析法对其进行修订与赋权,推动产教融合型企业建设评估体系的完备化、专业化、系统化。

三、产教融合型企业建设成效的评估内容及指标确立

(一)评估指标的修订过程

本研究据此梳理并形成初步评估指标体系,通过德尔菲法修订指标,并运用层次分析法对其赋权。在指标提取和初步构建的基础上,采用德尔菲法进行两轮专家咨询,发放询函问卷13份,邀请符合纳入标准的专家对我国企业参与产教融合评估指标进行两轮咨询。根据第一轮专家咨询结果,综合指标筛选标准和专家修改意见后形成第二轮专家咨询问卷,再综合专家意见进行修订。其中,专家权威系数为0.84>0.70,德尔菲法的第一轮W为0.216,第二轮W为0.286,协调程度P<0.01。专家具备较高的权威程度和意见一致性。通过层次分析法对评估指标进行权重计算,确保每个指标的权重合理性和科学性,从而构建最终的评估内容及指标体系。参与本轮层次分析法打分的专家需与德尔菲法中所选专家基本一致,从而保证评估指标体系的合理与公正性。为避免专家对因素进行两两比较时出现自相矛盾的现象,另进行一致性检验,通过MATLAB软件计算准则层判断矩阵的最大特征根λmax =6.2206,一致性指标CI为0.4412,随即一致性比率CR为0.04<0.10,认为层次分析的结果有满意的一致性,即权重系数的分配是合理的。同时,对苏锡常地区多家企业及相关部门进行访谈座谈与走访调研,以挖掘可行度高的评估指标。前期调研选取了苏锡常地区共33家产教融合型企业、1家产业技能实训中心及5个县市级发改委部门,对相关负责人员进行访谈与实地调研,形成了9万余字的访谈文本。通过调研,收集了企业在产教融合建设中的实际诉求和发展困境,为评估指标的提取和体系构建提供了丰富的基础数据。

(二)评估指标的修订结果

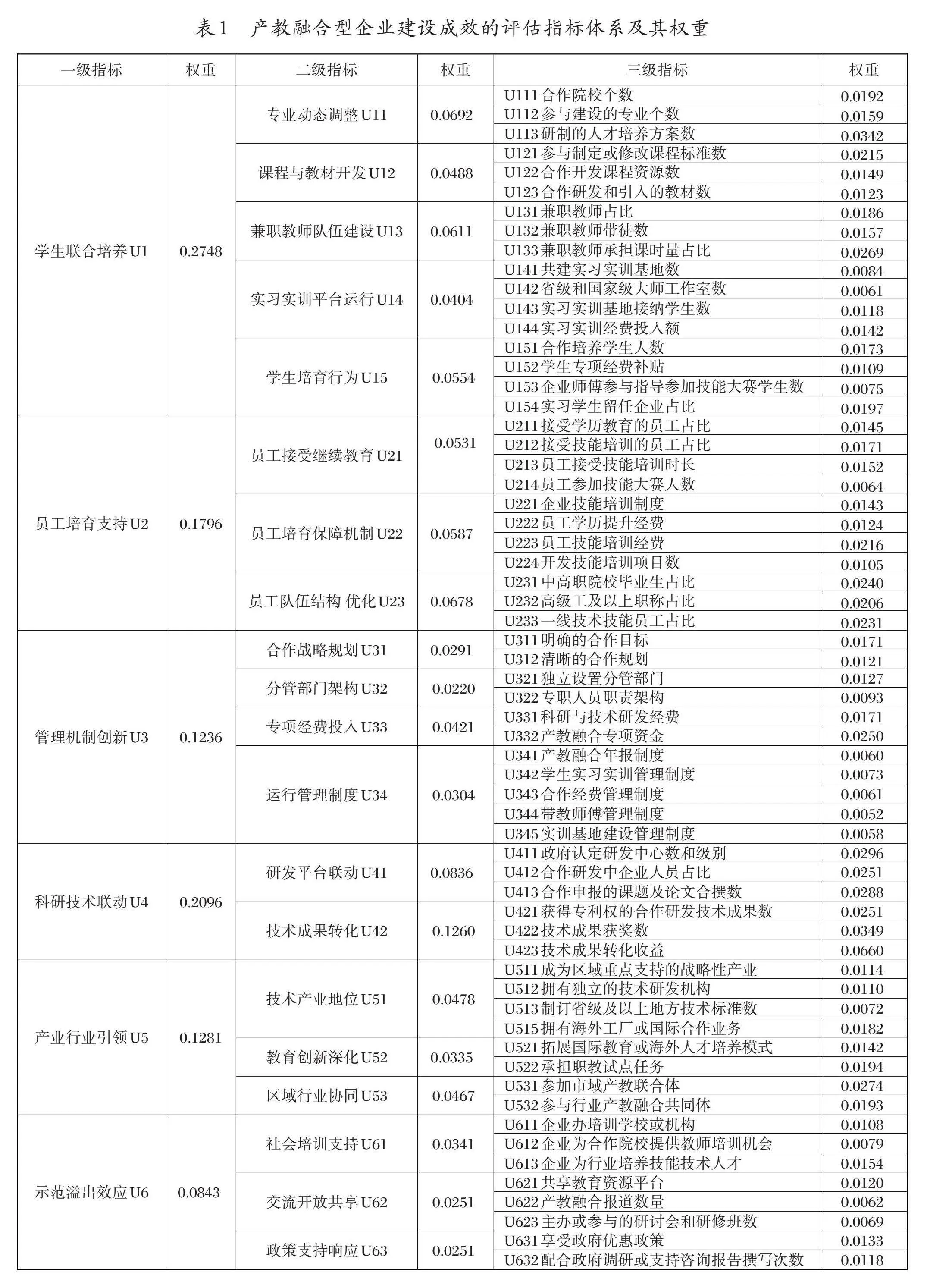

通过文献研究、理论梳理及访谈调研对指标进行归纳与分析,初步构建了我国产教融合型企业参与产教融合的评估指标体系,共含一级指标7个、二级指标26个、三级指标73个。经过两轮德尔菲法,一级指标均值高低依次是学生联合培养、员工培育支持、技术科研联动、产业行业引领、示范溢出效应、管理机制创新,除“示范溢出效应”外,一级指标均值均在4.27分及以上,所有指标标准差均小于1,变异系数在0.21以下。相较于第一轮,第二轮德尔菲专家法咨询中,专家对一级指标的合理性意见一致性更高,其中对“学生联合培养”达成极高一致性。二级指标中,均值较高的是技术成果转化(4.82分)、课程与教材开发(4.73分)、学生培养行为(4.73分)、实习实训平台运行(4.64分)、专项经费投入(4.64分),绝大多数指标均值均在4.3分及以上。此外,第二轮中所有指标的变异系数均在0.25以下,绝大部分指标变异系数未超过0.15,指标整体具备较高合理性。就三级指标而言,均值较高的是技术成果转化收益(4.73分)、带教师傅管理制度(4.73分)、产教融合专项资金(4.73分)、清晰的合作规划(4.73分)等。在两轮德尔菲专家法咨询中,均对变异系数在0.25及以上或均值在3.5以下的指标进行删减或修改。两轮德尔菲法专家咨询后,评估体系已基本完善,形成了较为稳定和科学的产教融合型企业评估指标框架。通过反复的专家意见征询和修订,研究确保了每一层级的指标均具有较高的合理性、一致性和科学性。

(三)基于层次分析法的评估指标权重确定

首先,建立递阶层次结构与判断矩阵。通过前期构建产教融合型企业建设成效的评估指标体系,本文将“产教融合型企业建设成效”设为目标层。为实现这一目标,需要产教融合型企业把控好“学生联合培养”“员工培育支持”“管理机制创新”“科研技术联动”“产业行业引领”“示范溢出效应”六个方面,也就是本层次结构的几个准则层。要落实这六个方面,还需进一步考虑影响其实现的因素,按照各因素的相互关联及隶属关系,将其细分为20个指标(二级指标),设定为子准则层。为进一步方便执行与评估,又将子准则层细化为61个操作层(观测点)。其次,利用MATLAB软件对相关数据进行处理和计算。层次单排序是指根据所得的判断矩阵,计算本层次中与之有联系的因素对于上一层次中某个因素而言的重要性次序的权值。这一过程主要利用公式AW=λmax W计算出每一个判断矩阵的特征值及特征向量,其中A为判断矩阵、λmax为判断矩阵的最大特征值、W就是相应的特征向量、组成特征向量的每一个元素Wi即为所要求的层次单排序的权重值。据此,本研究基于13位专家的层次分析法问卷评分结果,计算出各指标体系的权重。就一级指标而言,权重从高到低依次为“学生联合培养”“科研技术联动”“员工培育支持”“产业行业引领”“管理机制创新”和“示范溢出效应”;二级指标中,权重较高的有员工队伍结构优化、兼职教师队伍建设、研发平台联动、专业动态调整、学生培育行为等(见下页表1)。

四、产教融合型企业建设成效评估的实施建议

(一)夯实评估层次维度,形成多链耦合机制

要搭建多维度的异质性评估队伍,加强评估的科学性和客观性。研究者、实践者和决策者需要形成紧密协同关系,在明晰各自角色责任的同时做好有机联动,充分收集产教融合型企业的申报材料、年度报告、座谈记录等资料,推动评估指标体系落地。评估实施中要进一步完善指标体系,以评估促实践,形成多元实施主体队伍。同时,应重视利益相关者对评估开展的监督作用,形成政府部门、行业企业、职业院校为主,社区代表、第三方机构为辅的评估实施梯队,在明晰评估统一规范的基础上,完善分工合作制度,促进各主体统筹协作,从而进一步发挥社会力量在保障产教融合质量中的作用,推动政府政策实现宏观调控、行业企业落实教育经费以及职业学校有效运行的人才培养制度。

此外,产教融合型企业应响应产业发展与教育履行的多重期许,进行“从学生到员工”的人才链储备,发挥“由内循到外环”的创新链效应,形成“从点到网”的产业链示范作用,从而形成“人才—创新—产业”的闭环,实现产教融合的多螺旋式长效发展。首先,企业应适时调整内部管理架构和人员职责分工,通过提升人力资源储备和创新激励机制,增强微观主体的内生动力,降低因职责过重、获得感不足而导致的人才流失风险,从而提高产教融合的实际效果。一方面,企业应着重关注学生培育,强化企业师傅参与、实习实训的实地指导以及兼职教师队伍建设,弥补职业教育与产业发展间的差距;另一方面,企业应积极优化员工队伍结构,通过技能竞赛、学历提升、技能培训等措施,推动员工素质的持续提升与发展,确保企业在人才培养和储备方面形成长期的、稳定的保障机制。其次,应关注产教融合型企业的创新效能,如结合相关政策引导并激励企业实现知识的生产转化、技术革新和产品开发。同时,企业作为生产主体,其在产品生产、教育之外的品牌效应、示范效应与外部辐射作用极为重要,产教融合真正落地依赖产业链企业的持续发力和教育协同。因此,需要发挥职教集团在推进企业参与职业教育办学过程中的纽带作用,建设具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地,落实“金融+财政+土地+信用”的组合式激励政策[30],从而形成“学校强化教学培育、企业落实认证培训、产业发挥示范作用”的多链耦合机制。

(二)建设评估保障体系,推动示范企业建设

评估保障体系建设需要借鉴国际经验和地方举措,加强评估工作的有序性、可持续性和全面性,如英国职业教育质量保障涉及教育质量、领导与管理等外部督导评估以及学校等主体的自我评估。产教融合型企业可在企业内部开展自我评估,形成健全的产教融合质量评估部门,在形成专业自评报告、明晰自身产教融合开展成效的同时,为外部督导评估准备检查材料,以较高的运作透明度确保外部检查过程可供审查。

此外,产教融合示范型企业需持续带动中小微企业成长,实现链主协调、链核协作、成员协同的新格局,使链长、链主、链核同向发力,推动产业链上中下游、大中小企业融通创新[31]。在评估内容上,可依据指标权重调适其分布层次。本研究中,一级指标从高到低分别为学生联合培养、科研技术联动、员工培育支持、产业行业引领、管理机制创新和示范溢出效应。可以发现,产教融合工作的重点仍是人力储备和技术创新。据此,可尝试“以评促企”,发挥评估的实践指导作用,引导企业加强兼职教师队伍建设、参与专业动态调整,及时促进学校的培养方案、师资力量和资源设施与企业的用人需求相契合,避免人才培养和劳动力市场之间的脱节。

产教融合型企业需积极进行转型升级,回应教育体系的数字化转型、产业行业的辐射扩散,而非停留在浅层次教育参与阶段。在区域层面,可召开职业教育产教融合经验交流现场会,在全国和省域层面推介有关地方、学校和企业的经验做法,形成系统化推广体系,发挥产教融合的“头雁效应”[32]。此外,可在企业科研建设的基础上夯实技术产业地位,探索海外工厂、国际合作业务员、海外人才培育的创新模式,以增强企业的区域引领性、行业示范性和国内外影响力。

(三)加强资源整合效力,助推联合体实体化

首先,对产教融合型企业的深化评估也是锚定其核心优势资源的过程。加强企业及区域资源的整合与优化,有利于促进市域产教联合体的可持续发展。市域产教联合体建设需要建立周期化的评估机制,充分发挥评估后的实践价值和指导意义。政府可以根据评估结果,及时调整政策和资源的分配,进一步支持联合体的发展。社会也可以根据评估结果,判断联合体对职业教育改革和经济发展的贡献,从而提高职业教育市域产教联合体的社会认可度[33]。

其次,完善用工机制、利益分配机制和运行管理机制,形成产教融合保障体系。就企业内部而言,可参考评估指标体系,加强管理机制创新。树立清晰的合作目标与规划,独立设置分管部门,明确专职人员的职责架构,对产教融合工作进行专项经费投入,完善合作经费管理、带教师傅管理、实训基地建设管理的运行制度,从而加强产教融合运行的专项性。就企业外部环境而言,要在职业教育政策文件中明确职业学校和企业参与产教融合的边界,以防范职业学校和企业非法攫取政府利益的机会主义行为[34]。同时,企业间应形成统一的准入标准和行业规范,避免员工更换单位带来的成本内耗和劳动技能流失,深入完善联合体中各主体在产教融合中的产权关系、用工协调、利益分配和成果共享机制。

最后,创新行业产教联合体实体化建设,强化市域产教联合体合作机制,打造交流共享机制。一方面,可进一步推动行业内部的协作和资源共享,提升整体竞争力。例如,实时更新和发布产业行业动态、企业需求和人才供给等信息,反映产业需求变化,指导职业院校调整培养方案。同时,遵循权责对等、互惠共赢、公益性与经济性兼顾原则[35],搭建起信息共享机制。通过鼓励市域产教联合体实现自主经营、独立核算,帮助各成员主体更清晰、准确地分析和预测参与联合体建设工作以及相关项目的投资回报率,打消其投入资金资源的后顾之忧[36]。另一方面,可探索“技术人才外包”“技术人才引进”“基础技工引流”“订单人才培养”等合作模式,从而减少企业的用人培育成本,切实消除学校教育与产业需求之间的隔阂。

五、结语

产教融合是多方主体跨界合作的复杂系统,需要校企双方共同建构长期、稳定的合作机制。这一合作不仅需要相互的认可和支持,还需要在适当的契机与动力的推动下形成深层次的共生关系。通过耦合效应的视角,可以更加深入地观察校企共生关系的强度和质量。其中,对产教融合型企业建设成效的系统评估,不仅有助于企业优化其参与产教融合的策略,明确其长期发展规划,强化其在区域和行业内的示范带动作用,也能够为职业院校、行业协会等主体提供对企业经营样态的了解,推动校企双方创新产教融合模式,提升技能人才的培养质量与企业需求的匹配度。此外,从政府层面看,产教融合型企业建设成效的系统评估为宏观调控提供了重要依据,有助于政府在教育规划、经济结构调整和企业转型升级过程中发挥更为积极的协调和监管作用,确保产教融合健康、可持续发展。本文基于三链耦合的理论框架,探讨了产教融合型企业建设的应然理路及评估的实施步骤,构建了一套具有理论支撑和现实价值的评估指标体系。

本研究的指标提取主要基于长三角地区企业的实地调研,因此,未来研究应进一步考虑评估指标的普适性和针对性。结合产教融合型企业所处的产业链、行业特征、企业规模、所有制结构等多维因素,动态调整并完善评估体系,使之更加全面、系统,适应不同类型产教融合企业的特定需求。通过不断优化和实践,这一评估体系将为推动产教融合的深化发展提供坚实的理论支持和实践指导。

[参考文献]

[1]王雨柔,冉云芳,丁映月,等.产教融合型企业建设培育政策的问题透视与优化路径——基于政策文本的分析[J].中国职业技术教育,2023(22):38-45+55.

[2]冉云芳,周芷莹,潘逸.职业教育产教融合型企业的研究回顾与展望[J].教育与职业,2024(8):15-22.

[3]朱铁壁,张红霞.产教融合成熟度评价及对策研究——结合五省15所高职院校评价结果的分析[J].中国大学教学,2022(9):86-95.

[4]陈新民,高飞,张朋,等.资源整合视角下高职院校产教融合绩效评价研究[J].高等工程教育研究,2021(2):155-162.

[5]谷丽洁,蔡小娜,郭海龙.产教融合型专业建设评价指标体系构建研究[J].职教论坛,2022(12):107-112.

[6]薛寿芳,吕路平.高职院校产教融合型企业建设的成效评价和路径优化[J].中国高等教育,2022(20):59-61.

[7]刘晓,段伟长.产教融合型企业:内涵逻辑与遴选思考[J].中国职业技术教育,2019(24):9-14.

[8]滕颖,王利华.产教融合型企业建设的现实要义、动因与关键点[J].教育与职业,2020(1):13-19.

[9]吴学仕,田育蜜,许新,等.职业教育产教融合型企业遴选指标体系构建研究[J].职教论坛,2021(6):148-153.

[10]向罗生.职业教育产教融合、校企合作第三方评价研究[J].教育与职业,2021(2):49-53.

[11]姜泽许.职业教育产教融合质量评价体系的构建[J].职教论坛,2018(5):34-39.

[12]FESTING M,SCHFER L,SCULLION H.Talent management in medium-sized German companies:an explorative study and agenda for future research[J].International journal of human resource management,2013,24(9):1872-1893.

[13]MAKARIUS E E,SRINIVASAN M.Addressing skills mismatch: utilizing talent supply chain management to enhance collaboration between companies and talent suppliers[J].Business horizons,2017,60(4):495-505.

[14]杨勇,肖伟伟.城市人才生态系统运行机理与政策仿真研究[J].科学学研究,2023,41(7):1197-1210.

[15]PHAM L,DANG Q.“Value flows” between talent and their networks: a case study of international graduates working in Vietnam’s emerging economy[J].International journal of human resource management,2021,33(11):2285-2315.

[16]杨志勇.基于创新链模型的创新链管理研究——硅谷经验及对中国企业的启示[J].商场现代化,2006(31):183-184.

[17]姜兴,张贵.京津冀人才链与产业链耦合发展研究[J].河北学刊,2022,42(2):170-176.

[18]赵晨,林晨,高中华.人才链支撑创新链产业链的融合发展路径:逻辑理路、中美比较以及政策启示[J].中国软科学,2023(11):23-37.

[19]蒋菲,郭淼磊.高校创新创业教育“四链融合”发展的理论逻辑、现实困境及对策审思[J].大学教育科学,2023(5):76-84.

[20]张弛.高等职业教育产教融合的“四链”逻辑建构——基于经济与教育的论域考证[J].职业技术教育,2019(7):6-13.

[21]倪君,刘瑶,陈耀.“两链融合”与粤港澳大湾区创新系统优化[J].区域经济评论,2021,49(1):97-104.

[22]周雪亮,张纪海,韩志弘.创新链驱动的科技园区军民科技协同创新发展模式研究[J].科技进步与对策, 2021,38(6):105-112.

[23]许海云,王超,董坤,等.基于创新链中知识溢出效应的产学研R&D合作对象识别方法研究[J].情报学报,2017,36(7):682-694.

[24]刘婧玥,吴维旭.产业政策视角下创新链产业链融合发展路径和机制研究: 以深圳市为例[J].科技管理研究,2022,42(15):106-114.

[25]Hirshman, A. O.The Strategy of Economic Development[M]. New Haven: Yale University Press,1958:87.

[26]Stevens, G.C. Integrating the Supply Chain[J].International Journal of Physical Distribution amp; Materials Management,1989(19):3-8.

[27]游振华,李艳军.产业链概念及其形成动力因素浅析[J].华东经济管理,2011,25(1):100-103.

[28]吴晓波,吴东.论创新链的系统演化及其政策含义[J].自然辩证法研究,2008(12):58-62.

[29]赵晨,林晨,高中华.人才链支撑创新链产业链的融合发展路径:逻辑理路、中美比较以及政策启示[J].中国软科学,2023(11):23-37.

[30]李红.构建“四链互通”产教融合新框架 增强职业教育适应性[J].中国高等教育,2022(19):59-61.

[31]中国社会科学院工业经济研究所课题组,曲永义.产业链链长的理论内涵及其功能实现[J].中国工业经济,2022,40(7):5-24.

[32]冉云芳.推动“头雁效应”外,为产教融合赋能还应做什么[N].中国科学报,2023-07-04(3).

[33]陈姜媛,安冬平.职业教育市域产教联合体建设:任务型组织的理论分析框架[J].教育与职业,2024(1):37-43.

[34]潘海生,程欣,孙青.我国职业教育校企合作契约治理现代化探析[J].教育与职业,2020(15):5-12.

[35]张文.产教融合实体化运作的价值、原则、模式及路径[J].教育与职业,2022(9):36-43.

[36]涂凯迪,李伟.市域产教联合体建设的政策起点、现实难点和破解重点[J].教育与职业,2024(14):22-29.