新时代下应急管理的机电专业人才培养分析

摘"要:目前我国迫切需要应急管理相关的人才,而我国的应急管理类专业近几年才进入教育部本科目录,人才培养目标、方案和课程体系都继续丰富和完善,教学方法和评价制度也有待改革。因而从应急管理的机电专业人才培养为例分析了其立足应急管理的现状,提出了新时代应急特色机电专业人才培养的新思路,主要包括以成果导向的教育理论、评价机制和以提升学生实践能力为主的人才培养方案,为应急管理学科人才培养的健康发展提供一些参考。

关键词:应急管理;人才培养;机电专业;成果导向;评价机制;教育理论

2018年3月,为了推动中国特色应急管理体系和能力现代化,提高我国防灾、减灾、救灾的能力,我国组建了应急管理部,标志着我国应急管理事业进入了新的发展阶段。随着应急管理工作的逐步推进,我国应急管理人才短缺问题渐渐展现出来,其中研究型和实战型应急人才的缺口尤为巨大[12]。

党的十八大以来,党中央高度重视应急教育和应急人才培养工作,为了解决我国应急人才短缺的问题,迫切需要对应急管理学科进行规划设计,加强应急管理高等院校建设,建设具有龙头性质的应急管理大学,使得应急管理学科建设与实践应用互促互进[3]。

为了理清我国应急人才培养现状,寻求新时代机电专业应急人才培养的新思路,以新时代发展与应急管理体系建设需求为背景,剖析了当前机电专业人才培养中存在的问题,提出了机电专业人才培养的转型模式,创新了培养机制,对新时代机电专业应急管理人才培养有重要的指导意义。

1"应急管理机电专业人才培养现状

机电专业培养的应急管理人才主要分为两类:一是从事应急技术研究的研究型人才,二是工作于应急一线的实战型人才[2]。目前,这两类人才及其培养存在以下问题。

1.1"人才需求量大

目前,随着我国应急体系蓬勃发展,应急相关人才需求与日俱增[4]。其中应急监测与预警、应急救援技术与装备制造和灾后重建都需要大量专业对口的机电专业应急管理人才从事相应的研发、设计、制造、使用和维护工作,但是目前这类人才十分稀缺[1,5]。

1.2"专业师资紧缺

由于应急管理类专业是近几年才写入教育部本科目录,导致目前院校的教师都没有接受过应急管理教育,因此导致应急管理专业师资极度紧缺[6]。因此在未来一段时间内,培养应急管理人才不得不依赖于非应急管理专业的师资。同时,由于很多教师未从事过应急管理相关工作,导致懂技术、会实践的应急教育师资更为稀缺[5,79]。

1.3"应急专业教材少

由于应急管理专业近几年才写入教育部本科目录,导致目前缺少机电专业可以使用的应急管理相关教材。缺少高水平的教材必然会限制机电专业应急管理人才的培养,因此编写符合新时代应急管理人才培养的高质量、高水平教材十分重要[1012]。

2"新时代应急特色机电专业人才培养的新思路

机械电子工程专业(机电专业)是一门综合多学科的跨学科专业,其内容包涵了机械、电子、控制和计算机科学等学科,是构建新时代大国应急管理体系的基础工程。

目前机电专业人才的理论知识和技能与应急管理事业的实际需求不符,特别是在应急管理综合能力和创新能力等方面达不到要求。因此研究应急特色的机电专业人才培养模式,加强学生的实践和创新能力、培养符合应急管理事业实际需求的机电专业人才是目前亟待解决的问题。

作为新工科专业中的主干专业之一,研究具有应急特色的机电专业人才培养转型发展策略有助于推动应急管理体系和能力现代化。为推动应急特色的机电专业人才培养,本文提出了以下应急特色的机电专业人才培养转型对策。

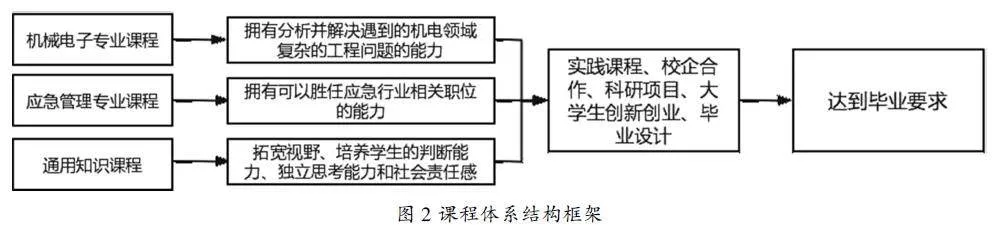

2.1"融合传统教育理念和成果导向教育理念

成果导向教育(OutcomesBased"Education,OBE)是一种特殊的教育理念,其以学生的学习成果为导向,将教学模式从以教师为中心转变为以学生为中心,认为教学设计和教学实施的目标是学生通过教育过程最后取得的学习成果,近年来被应用到我国高等教育中[1314],其理念如图1所示。

将传统教育理念和成果导向教育理念相融合,在教学过程中,根据教学目标的变化与应急行业发展的现状,随时更新专业教学设计,从而满足新工科背景下应急行业对机电专业毕业生的需求。

实现成果导向教育和传统教育理念的融合需要学校调研应急特色产业,根据产业需要,通过四年的教育引导,培养能够独立解决应急特色行业机电工程问题,适应应急产业结构的重实践的研究型、实战型人才。具体措施如下:

(1)将理论课程与实践结合,等级分为三级,一级实践选取贴近应急行业的真实项目为模板,培养学生设计、创新及协调沟通能力,提升学生的实战能力。二级实践是将相关的课程串联起来,需要学生综合多个相关课程的知识来完成,掌握课程的相关性,从而提升学生综合运用知识的水平。三级实践是以单个课程为基础设计的实践,目的是通过学生完成实践,加深学生对此课程知识和技能的掌握程度。

(2)与应急特色的企业合作,学校通过企业可以了解行业现状,制订有针对性的培养方案,并且聘请优秀的技术人员参与学校相关专业的教学,从而培养出适应生产实际的人才;企业提供实习基地、设备等,同时参与学校实践教学计划的制订与科研工作,使学校的教学不脱离生产实际,从而使企业、学校、学生互惠互利、共同发展。

(3)充分利用创新项目和专业相关大赛,使其成为部分同学的成果任务。提升学生的实践创新能力,不仅可以让学生通过项目或大赛收获知识与技能,还能通过项目或大赛的荣誉和成果激发学生的学习自主性。

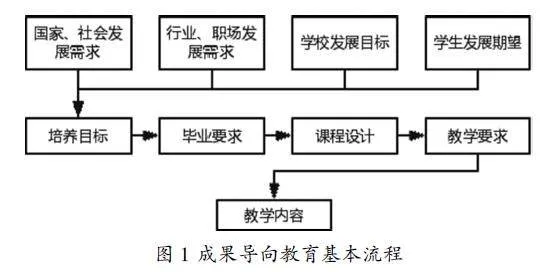

2.2"搭建应急特色的机电专业课程体系

目前的传统机电专业课程中专业实践课程较少,无法满足应急特色行业对人才的要求。因此院校需要根据机电专业人才应具备知识与技能与应急行业所需知识进行课程体系设置,注重多学科知识的交叉与融合,根据应急行业对人才类型的要求,不断调整机电专业课程,推行“减课增效”,使得培养出的人才符合应急管理行业需求。例如增设灾害学概论、应急管理概论等应急相关课程,增设有限元分析、工程数值方法等实践性较强的课程作为必修课,减少机械制造技术基础、工程制图等理论性较强的课程的占比,将“液压传动”“流体力学”等相关课程的内容进行整合,形成一门全新的专业课等。除此之外,还要根据生产实际设计或调整教学内容,根据现场实际生产情况进行教学。同时高校要鼓励学生参与企业的科研活动,了解应急产品开发的相关过程,独立进行调研、立项、设计、制作等过程,并撰写设计论文,将理论知识与实际生产紧密联系在一起,从而丰富学生的实际生产知识与技能,提高机电专业课程体系的实践性。

2.3"探索新型的教学模式

传统“粉笔加黑板”的教学方式很容易磨灭学生的学习兴趣,因此,高校需要对应急特色的机电专业教学方法进行改革和创新,从而提高学生对课程的兴趣,进而提升学生的学习自主性,提高教学质量与效率。

(1)通过多媒体教学将课本上的内容优化整合,配合完善的多媒体设施进行课程教授,吸引学生的注意力,激发出学生对机电专业的学习兴致,从而提升学生的学习自主性,提高教学质量与效率。

(2)充分利用虚拟现实技术(VR)和增强现实技术(AR)的良好交互性、直观性、场景逼真性等优势,突破时空限制。通过计算机模拟还原场景,使课程更加直观,解决了学生对学习枯燥的专业知识没有兴趣的问题。除此之外,利用VR和AR技术学生可以自主地选择课程模块和训练次数,在一定程度上弥补一些高校资金不足、实训设备陈旧落后的问题,同时提升了实训效率。

(3)由于应急特色专业学科交叉特点突出、实践性很强,因此需要发挥行业协会的指导与协调作用,推动产教结合,建立稳定的实习基地,设立实践性更强的教学项目。

2.4"增强应急师资力量

由于我国应急管理相关专业起步较晚,目前教学一线几乎没有应急专业科班出身的教师,因此应派遣应急专业相关教师到应急一线部门进行学习和锻炼,同时聘请长期工作于应急行业一线的技术人员作为兼职教师,以此增强应急师资力量,从而提升高校应急管理相关专业的教学能力。

2.5"完善教学质量评价体系

教学质量评价和保障体系是构建学校内部质量保障机制的内核和基础,十分重要。虽然其已经引起了各大高校的普遍重视,但还存在某些问题,比如学院或专业教学质量评价方法不够全面,评价不够公平公正等。

目前高校机电专业主要以考试成绩与考勤情况为主进行综合成绩评定,这种方法存在一定片面性。因此,高校应改进评价方式,将学生专业知识、技能、项目成果、团队合作能力、创新精神和企业导师评价纳入考核指标,实现对学生学习情况的综合评价,从而提升考核评价模式的有效性和全面性。

对于评价学生的实践能力,采用基于PDCA的人才培育过程评价与持续改进闭环反馈机制,其包含Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和Act(处理)四个阶段,要求在按计划进行教学工作后,对其效果进行检查,将优秀的方法纳入标准,失败的方法留待下一轮PDCA解决,由此进行循环管理,不断推动教学水平提升。整体结构如图3所示。

该机制与成果导向教育理念紧密结合,构建了校内—校外综合评价机制,对人才培养的过程进行质量监控。其以学生满意度、实习教师评价、合作企业评价与毕业生评价为评价指标,实现无死角、全过程地监控教学质量,并依据反馈的信息及时完善人才培养方案,然后进入下一个循环。

结语

目前我国正着手推进中国特色应急管理体系和能力现代化,应急管理人才短缺问题愈发严重,应急管理人才培养的任务迫在眉睫。目前我国的应急管理教育事业刚刚起步,应急管理学科的建设任重而道远,需要我们所有人倾注心血。本文以新时代发展与应急管理体系建设需求为背景,阐述了当前机电专业人才培养的现状,提出了机电专业人才培养的新思路,创新了培养机制与评价机制,对新时代机电专业应急管理人才培养有参考意义。

参考文献:

[1]杨月巧,韩迪,汪丹萍.我国应急人才的供求分析与研究[J].灾害学,2020,35(02):177183.

[2]杨月巧.应急管理专业前景浅析[J].教育与职业,2011(24):187188.

[3]黄钰琳,张小燕.十三个关键词看两会应急关注点[J].中国应急管理,2021(03):7273.

[4]蔡立辉,祁越,张广泉,等.新时代如何构建新型应急管理学科体系[J].中国应急管理,2023(01):1831.

[5]冯文靖.加快学科建设"培养应急复合人才[J].中国应急管理,2022(02):6263.

[6]欧阳振华,张瑞新,邹光华,等.三化三制与多方协同:应急专业紧缺人才培养模式探索[J].未来与发展,2022,46(11):9297.

[7]高青莲,游艳玲.综合应急管理人才的培养模式——华南农业大学培养综合应急管理人才的实践[J].天津市经理学院学报,2013(03):7778.

[8]杜正艾,刘萍,刘文霞.我国应急管理学科发展探讨——2021年中国应急管理学会“第二次应急管理学科发展专家工作坊”综述[J].行政管理改革,2021(09):8591.

[9]吴晓涛,赵晓雪.新时代我国应急管理人才分类培养模式研究[J].河南理工大学学报(社会科学版),2023(04):5360.

[10]肖艳鹏.顺应时代需求"强化人才教育培养支撑[N].中国应急管理报,20211224(007).

[11]毕颖,张学军,张福群,等.工科高校应急管理人才培养探究[J].安全,2020,41(10):5356.

[12]李舒艺.国内外六所高校应急管理本科专业人才培养研究[J].武汉工程职业技术学院学报,2022,34(01):104108.

[13]邓阳.成果导向教育理念下的人才培养[J].人才资源开发,2021(18):1214.

[14]边辉,姚建涛,唐艳华.新工科背景下机械电子工程专业“超级金课”课程群建设[J].科教导刊(下旬刊),2020(33):4345.

基金项目:河北省高等教育学会“十四五”规划重点课题(GJXHZ202140)

作者简介:陈彬(1972—"),男,河南南阳人,博士,硕士生导师,教授,研究方向:设备故障诊断、本科教育。