借童话开展实用性阅读与交流

【摘 " 要】童话来源于生活,又超越生活,本身隐含着丰富的实用性知识,能助力学生获得解决现实问题所需要的能力和经验,是引导学生成为一个有用的“社会人”的重要文本。教师要开发童话中的“实用点”,实施多种教学策略,让学生在阅读童话的过程中掌握实用信息,积累语用经验,为未来生活做准备。

【关键词】童话教学;实用性;教学路径

童话在统编低段教材中占有较大比重。它用学生易于接受的语言讲述故事,契合学生的认知发展规律,能帮助学生形成对世界的认识,进而激发热爱生活的情感。对于童话,教师常常将其界定为“文学阅读与创意表达”学习任务群的学习内容,侧重引导学生感受文学语言和形象的独特魅力,获得个性化的审美体验。其实,童话的价值远不止于此。它天然具有实用性,来源于生活,又超越生活,本身隐含着丰富的实用性知识,能助力学生获得解决现实问题所需要的能力和经验,是引导学生成为一个有用的“社会人”的重要文本。下面以统编教材一年级下册第八单元为例,挖掘童话中的“实用点”,让学生通过阅读童话掌握实用信息,积累语用经验,满足其生活交际需要。

一、创设情境,设置任务

教学童话时,教师应创设情境,让学生调用自己的生活经验、想象力与创造力,精准地解开文本的语言密码,深入地体悟角色的个性特征。

比如,统编教材一年级下册第八单元编排的三篇课文都讲述了小动物遇到困难后,请其他动物帮忙的故事。其中,《棉花姑娘》和《小壁虎借尾巴》的情节相似,都提到主人公向他人寻求帮助,却被有礼貌地拒绝了。为此,教师可以“求助”为切入口,教导学生如何向他人寻求帮助,以及面对他人的求助,如何委婉地拒绝。《咕咚》一文则引导学生思考面对突发事件时是保障自身安全,找寻庇护所,还是勇于探索真相,直面困难。由此,可设定本单元的整体情境为“争当热心小公民”,主任务为“当别人遇到困难时,你该怎么办”。需要注意的是,这里的“小公民”并不仅仅指学生自己,也指童话里的小动物们。

围绕主任务,教师可先讲授《棉花姑娘》与《小壁虎借尾巴》,再推进《咕咚》一文的教学,让学生化身为棉花姑娘、小壁虎、兔子,关注文中的小动物们是怎么处理困难的,继而思考自己如果遇到类似的困难该如何处理。这样,在情境任务的驱动下,学生会寻找不同文本表达方式的异同,了解其中隐含的情感元素,学会在关怀、温暖他人的同时,理性地思考与表达。

二、聚焦语言,表达积累

童话之所以备受儿童喜爱,其主要原因在于故事内容对儿童而言是富有趣味和新鲜感的。将童话“用起来”,可从其内容入手,引导学生在发现、理解童话表达方式的基础上,获得个性化的语言表达经验。为此,教师可引入真实的语言运用情境,让学生打破自身与童话之间的壁垒,积极探索童话世界。

(一)关注文本内容,感受实用性

不论是《棉花姑娘》还是《小壁虎借尾巴》,主人公在遇到困难、寻求他人帮助时,都是十分懂礼貌的,用到了“请”“您”“行吗”等语句。而他人不能提供帮助时,也同样礼貌回复,表达歉意,并说明原因。这正是同册第三单元口语交际《请你帮个忙》所要求的“有礼貌”以及“把请求说清楚”的实际运用。

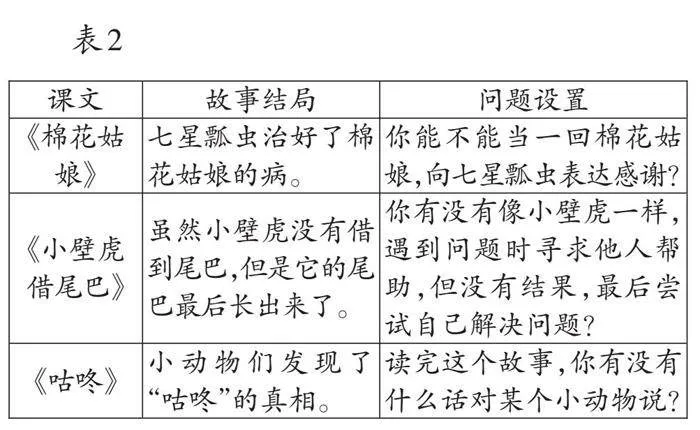

因此,基于学生对课文的理解,教师引导学生从文本阅读走向实际运用,体会文本的实用性(如表1)。在《棉花姑娘》的教学中,先引入棉花姑娘生病这一事情,引导学生说说自己的做法:“如果你是棉花姑娘,你会怎么向燕子求助呢?”这种教学方式也同样适用于《小壁虎借尾巴》。在学生回答后,让其对比课文,从而使文本语言转化为学生的表达经验。而在《咕咚》一课的教学中,教师则要引导学生结合自己的真实情感,深化对故事中小动物的行为的认知,提高学生的理解力和表达力。

(二)依托真实问题,提升语用力

在以上教学过程中,教师并没有把答案直接传递给学生,而是引导学生进入情境,自觉发现故事主人公对困难的处理方式以及其他小动物的回复、态度。在此基础上,教师可以寻找文本与生活之间的联系,引导学生在真实的生活情境中运用所学进行表达。以《小壁虎借尾巴》为例,教师可围绕表1中提到的语言训练点,让学生模拟小王和小明的对话。

师:今天,在我们教室里发生了一件小事。事件的主人公就用小王和小明来代替吧。练字时,小明没带铅笔,想向他的同桌小王借,但恰巧小王也只剩下一支可以用的铅笔了。谁来当小明,演一演他是怎么说的?

生:我没带铅笔,你能借我一支吗?

师:嗯,你这是在征求对方的意见。谁再来试一试?

生:小王,我没带铅笔,请你借我一支用一用,行吗?

师:加上称呼更容易拉近双方的距离,能够使你的请求更容易被接受。那小王要怎么回复呢?

生:不行啊,我只有一支铅笔可以写字。

师:你只有一支铅笔,所以不能借。那做连线题时,如果只有一把尺子,可不可以借呢?

生:可以,等我用尺子做好题以后就可以借给他了。

师:是的。借东西要讲究方式方法,要有礼貌。但是,不是你向他人借东西就一定能借得到。你要考虑他人的立场,有些别人正在用的东西暂时无法借给你。

教学中,教师通过设置常见的情境,引发学生真实的交际反应,让学生将课中所学迁移运用到日常的语言实践活动中。学生在这一过程中提升了自己解决问题的能力和表达能力。

三、迁移运用,反思现实

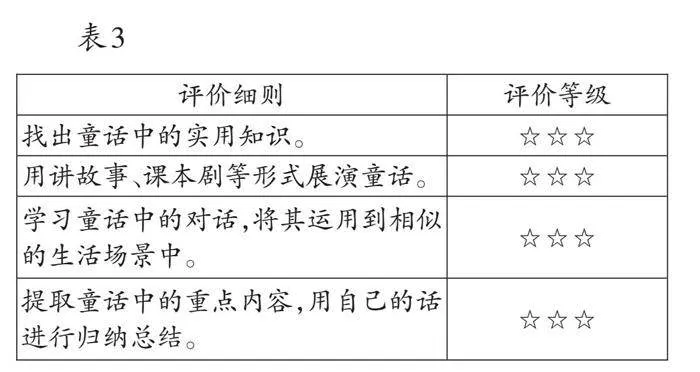

本单元三篇课文的主人公都解决了自己遇到的问题。基于此,在学生学完课文后,教师可以利用他们亲近童话的特性,进一步向学生提问,让学生联结现实生活,真切感受到可以用学到的知识解决问题,体现知识的实践价值(如表2)。

在表2中问题的引领下,在学完《小壁虎借尾巴》后,有的学生分享了自己受伤后去校医室,但是没有遇到校医,就用班级里的消毒棉签给自己消毒的故事。在学完《咕咚》后,有的学生想对小兔子说:“你懂得积极避险,还会提醒其他小动物,说明你有安全意识,还非常有爱心。但是,有时遇到事情,也要动脑思考。”还有学生想夸奖野牛,不跟着别人一起跑,有自己的想法。

上述迁移旨在促使学生基于文本,又跳出文本,反思现实。学生会代入角色,理解角色的处境,进而联系现实生活,总结正确处理事情的方法。

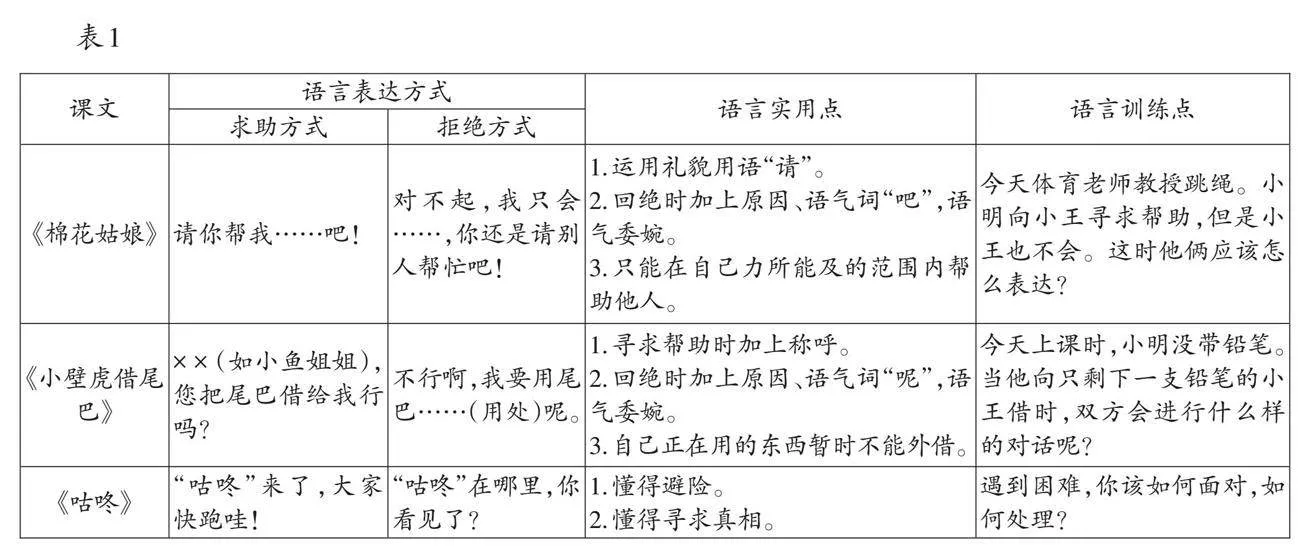

四、评价反馈,巩固知识

在童话教学中,评价是很重要的环节。教师需要明确评价细则和评价等级(如表3),考查学生的学习成果,及时给予学生反馈。此外,还可借此让学生梳理文本内容,如《棉花姑娘》中不同动物能消灭不同害虫,《小壁虎借尾巴》中不同动物的尾巴有不同的作用,让学生依托真实的评价巩固知识、内化文本。

综上,当下的童话教学往往容易忽视童话的实用性。对此,教师须以情境任务驱动学生研读文本,联系生活实际,帮助学生积累语言经验,迁移运用相关知识,从而真正体现童话的实用性。

(浙江省杭州市钱塘区学正实验学校)