用好思维导图,训练高阶思维

【摘 " 要】思维导图能够直观地展示学生的思维过程。分析学生的思维导图可以发现学生思维的深度和灵活性存在明显的不足。为了提升学生的思维能力,教师应积极探索导图教学的新模式,改变预习方式,调整课堂教学方法,从而切实培养学生的核心素养。

【关键词】思维导图;高阶思维;小学语文

思维导图是一种常见的教学支架,它以图形化的方式呈现知识结构,引导学生进行系统化、结构化的思考,从不同角度检验学生分析与解决问题的能力。然而,在课堂练习中,学生填写思维导图时频频出错。通过分析发现,主要有三种错误类型:一是无从下手型,部分学生因基础薄弱,无法理解思维导图的意思,所以不知如何下笔;二是一把抓型,学生虽有概括经验,但思维力不足,填写时容易胡子眉毛一把抓;三是词不达意型,学生的语言表达不准确。从中不难看出学生的思维弱点。那么,教师该如何加强学生的思维训练,提升学生的思维含金量呢?对此,教师应从学情出发,积极探索导图教学的新模式,帮助学生建立清晰的思维框架,培养他们的高阶思维能力。

一、转变学生预习方式

传统教学中,教师布置的预习任务往往较为简单,如让学生自读课文、识字组词等等,未能激发学生展开深度思考。教师无法了解学生的学习状况,只能盲目地教。为改变这一状况,需转变学生的预习方式。在预习阶段,可引入思维导图这种可视化工具,让学生展示自己的思维过程。

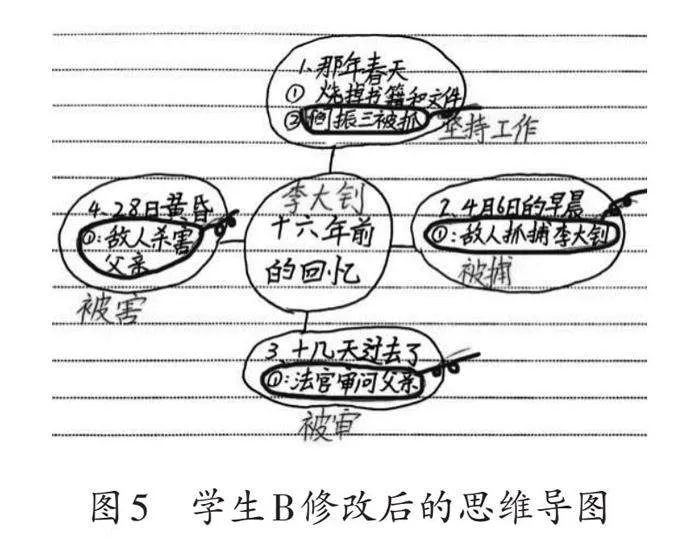

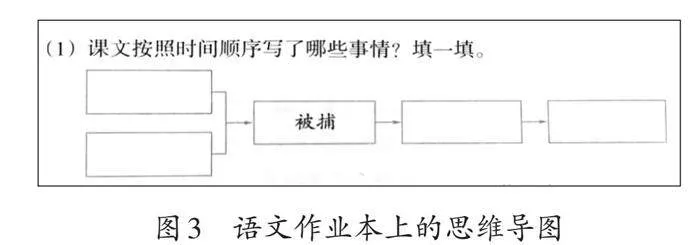

例如,在预习统编教材六年级下册《十六年前的回忆》一文时,教师结合课后思考题,布置了预习作业“默读课文,说说课文按照时间顺序写了哪些事情,给你印象最深的是哪件事”,要求学生绘制思维导图。为此,学生需要认真阅读文本并深入思考。这不仅能锻炼他们的思维能力,还有助于培养他们的自主学习意识。以下是学生预习时完成的思维导图(如图1、图2)。

教师通过分析学生的思维导图,发现学生在阅读和思考中存在的问题。图1中,学生虽然能够准确地找出文中表示时间的词语及其对应的事件,但在选择主要人物和主要事件时存在取舍不当的问题,这也是班上部分学生都存在的问题。图2中,学生虽然能较为准确地罗列时间,但在归纳事件时出现了人物、身份混乱的问题。其中,李大钊被捕前的部分出入最大,也是最难整理的。这也是全班的通病,因此要作为教学重点进行突破。根据学生的预习作业,教师可以看见学生的思维过程,进而调整教学方法,以便更有效地展开思维训练。

二、调整课堂教学方法

在预习中,思维导图能够清晰地揭示学生的思维缺陷。教师应重点关注这些思维缺陷,并通过相应的训练来引导学生深入学习,从而提高学生的思维能力和自主学习能力。

(一)统整思维,提高深刻性

如前所述,学生在填写思维导图时,常常会眉毛胡子一把抓。对此,教师要帮助学生系统地梳理课文内容,深入理解文章的结构,学会抓住重点,进而促进思维发展。

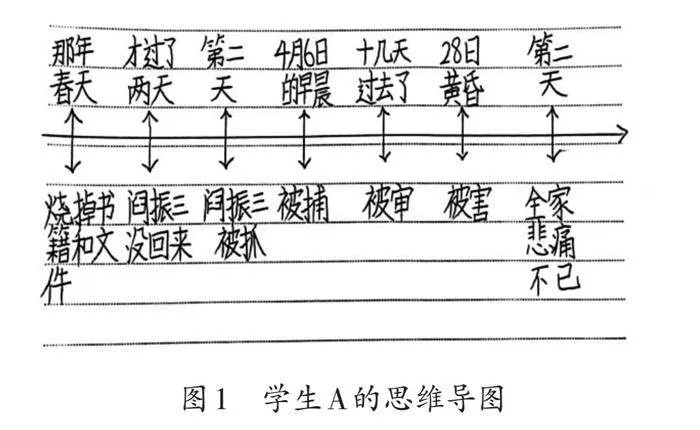

1.导入作业

课堂上,教师展示配套语文作业本中的思维导图(如图3),并要求学生独立填写。随后,将学生的预习作业与图3进行细致比对。学生经过讨论,明确李大钊被捕前这一部分写了两件事,其中一件事是“烧掉书籍和文件”,但无法确定另一件事是什么,甚至到了“山穷水尽”的地步。此时,教师相机转换教学场景:“同学们,失败了没关系。我有个好方法,你们想学吗?”由此进入下一个学习环节。

2.联结旧知

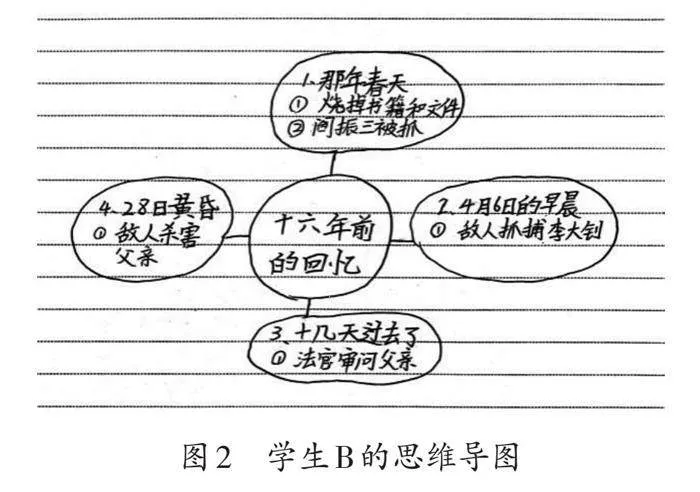

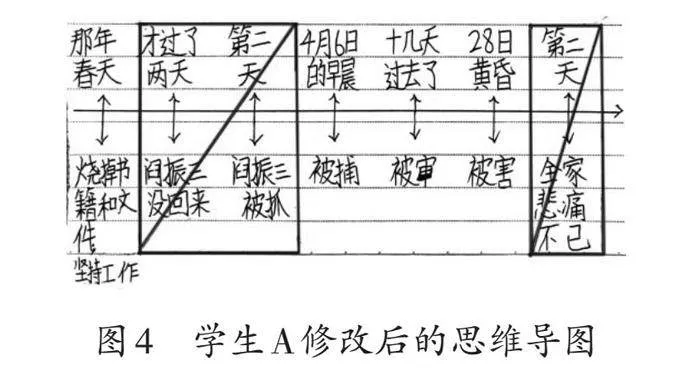

学生观察到文章中存在对次要人物和次要事件的描述,例如阎振三被捕。针对这一现象,教师引导学生联结已学过的长课文《小英雄雨来(节选)》,让学生思考:“当时是运用什么方法学习这篇课文的?”学生回忆以往的学习经历,知道是通过抓住主要人物和主要事件来把握文章内容的。教师顺势追问:“这篇文章中的人物有哪些?主要人物是谁?你能抓住本文的主要人物和主要事件梳理情节吗?”请学生在小组内展开讨论,并修改自己的思维导图,说出修改的依据。学生修改完思维导图后,回顾图3,展开思考:李大钊被捕前这一部分主要讲述了两件事。“阎振三被抓”这件事不符合要求,被删除了。那么,还有一件什么事呢?学生又一次仔细研读这部分内容,发现第7自然段的内容与主要人物有关。全班聚焦这个段落,思考它写了一件什么事,由此确定第二件事是“坚持工作”。

在这一环节,教师不再进行单向的知识灌输,而是促进学生主动思考、主动学习,让学生体验解决问题的喜悦。

3.抓住题眼

在《十六年前的回忆》一课中,教师在学生厘清文章中提到的时间与事件后,引导学生联系课题,抓住题眼“回忆”,说说作者重点回忆了十六年前的哪些事。学生一边借助自己的思维导图(如图4、图5)思考,一边试着说课文的主要内容。

教师给每个学生留有充分的试说时间,先让他们同桌互说,再指名学生发言。学生成功地结合课题,用串联主要事件的方法概括课文的主要内容。这样的训练使学生处于兴奋状态。他们抓住思维导图中的关键词,组织语言,尝试准确表达。

(二)缜密思维,提高批判性

在学习的道路上,只有敢于质疑,才能进行有深度的思考。在学生完成了思维导图的构建后,他们的思维训练其实并未结束。教师要引导学生关注那些容易被忽略的细节,并鼓励他们勇敢地提出疑问,通过这样的方式,进一步提高学生的批判能力,为后续思维发展打下坚实的基础。

1.紧扣文体

在授课过程中,教师应着重提醒学生关注文章的体裁,因为不同文体的写作方式及学习方法均有其独特之处。在思维导图的引导下,学生进行了深入的思考,并提出疑问:“‘阎振三没回来’和‘阎振三被抓’这两个情节并不重要,作者为何要在文章中提及?有没有必要保留?”为了解答以上问题,教师向学生强调“回忆录”这一文体的特点,即通过回忆来还原事件的真相,所叙述的事件都应是真实可信的。学生在阅读课文时,能感受到作者通过文字流露出的哀伤之情,明确这些情节非写不可的原因,体会其对真实叙述事件的重要性。

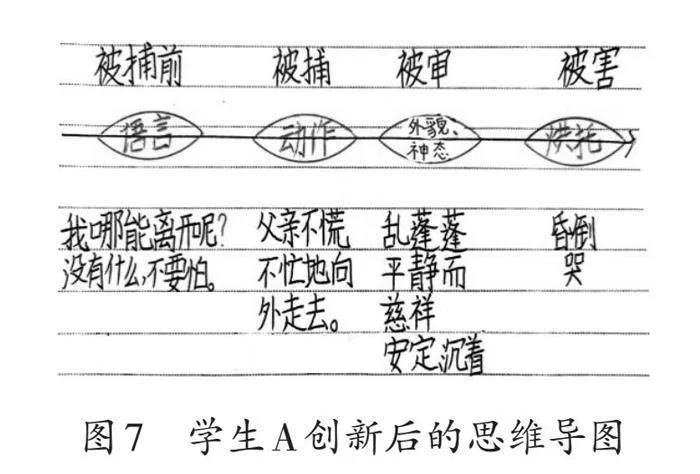

2.紧扣要素

《十六年前的回忆》一课所在单元的语文要素是“关注外貌、神态、言行的描写,体会人物品质”以及“查阅相关资料,加深对课文的理解”。教师引导学生围绕这两个语文要素展开探讨、学习。落实单元语文要素的过程,不仅是掌握学习方法、提升学习能力的过程,还是提高思维缜密性的过程。

学生去掉“阎振三没回来”“阎振三被抓”这两件事后,再读了读课文,发现局势的紧张就感受不到了。接着,学生讨论紧张的局势与主要人物的言行之间的关系,结合查找到的时代背景资料,整合文本信息,作出以下判断:这两件事必须写,这样才能使读者对人物作出的抉择有更深刻的体会,感受到其崇高的精神。

3.紧扣写法

不同文体有不同的表达方式,这点往往被学生所忽视。为此,教师要引导学生关注文章的表达方式以及独特的写作方法,提高思维的严谨性,不盲目地质疑,也不浮于表面地解疑,多问“为什么”,从不同角度展开思考。这样,学生的思维能得到有效的锻炼,考虑问题时会更加周全。

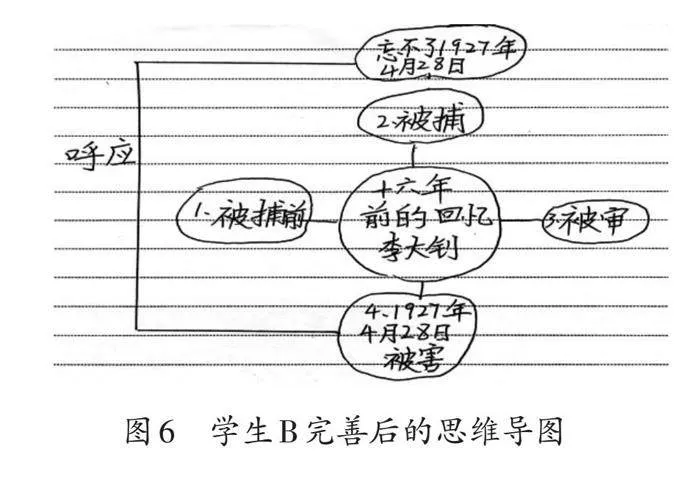

《十六年前的回忆》一文中多处运用前后呼应的写法。在李大钊被捕前的段落中,已提到过阎振三这个人,这样他在“被捕时”这一部分再次出现就不会显得突兀。这样写,文章读起来更连贯,结构也更完整。因此,从表达方式的角度看,“阎振三没回来”“阎振三被抓”这两件事也得写。

(三)逆向思维,提高独创性

在课堂上,学生通常运用正向思维展开学习,缺乏利用逆向思维展开思考的能力。而训练逆向思维能促进学生的思维水平从低阶向高阶转化,提高思维的灵活性以及创新性。

在《十六年前的回忆》一课中,学生梳理文章的内容,完成思维导图,依靠的是正向思维。他们在思考探讨课文的写作方法时,突发奇想:如何才能在思维导图中体现文章首尾呼应的特点?学生由此进行逆向思考,展开讨论,大胆表达自己的想法。教师参与其中,及时点评与引导。师生合作完善了思维导图(如图6)。另外,在落实语文要素的同时,学生也有了自己的想法,并将其融入思维导图(如图7)。还有学生想把李大钊的生平事迹也整理成思维导图,他最后也重新绘制出一份比较完整的、个性化的思维导图。

综上,教学中利用思维导图可对学习内容剥茧抽丝,突破难点以及重点。在思维导图的引导下,学生可以开展自主、合作、探究性学习,充分展开思维过程,有效训练思维能力,从而切实培养核心素养。将使用思维导图变成一个学习习惯,乃至形成一种能力,能让学生受益终身。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]蒋爱芳.谈语文教学中思维导图的运用策略[J].小学教学参考,2023(10):44-46,73.

[3]申珣.借助思维导图提升小学生复述能力:以人教版小学语文四年级下册第八单元阅读教学为例[J].新课程(上),2018(9):174.

(浙江省衢州市柯城区实验小学)