数字素养如何助力劳动者工作收入提升?

罗茜琳

摘要:数字经济时代,提升全民数字素养有助于缓解收入差距。以CGSS 2017年数据为样本,从行为主体素养视角出发,分析数字经济对个体劳动收入的影响。研究发现:数字素养通过提升人力资本和增强社会网络进而提升劳动者工作收入;数字素养对劳动者的工作收入提升作用存在异质性,对于男性和大专以下学历劳动者的工作收入提升作用显著,对于女性和大专以及上学历劳动者的工作收入提升作用不显著。因此建议完善数字基础设施建设、加强全民数字素养教育、重点帮扶数字弱势群体提升数字素养、缓解数字经济对劳动市场的消极影响。

关键词:数字素养;工作收入;人力资本;社会网络;中介效应

中图分类号:F126.2;F249.2;F49 文献标志码:A 文章编号:1008-4657(2024)03-0064-09

随着数字技术的不断创新以及数字经济利好政策的接连出台,我国数字经济发展水平进入空前状态。根据中国信通院相关报告,2021年,我国数字经济发展规模已达45.5万亿元,占GDP总量的39.8%。预计到2025年,数字经济规模将远超60万亿元。在数字经济发展的同时,我国劳动力市场发生了结构性变革,数字经济的发展催生了新的就业形态和就业机会,为劳动力市场注入了新的活力;但同时,劳动形态、劳动关系发生转变,于劳动者而言形成了新的挑战[ 1 ],旧有的劳动技能无法匹配变革后的产业环境,新的劳动力市场环境对劳动者提出了新的需求。另一方面,数字经济进一步加剧收入不公平。高数字技能人才具备适应数字经济发展的能力,能够利用数字技术提升自身收入;而中低数字技能劳动力则容易受到数字技术的冲击,无法适应劳动力市场的变化[ 2 ]。因此,为提高劳动者对于劳动力市场环境的适应能力,国家于2021年先后出台了《“十四五”国家信息化规划》和《提升全民数字素养与行动技能纲要》,致力于提升公民数字素养。

关于数字素养对就业影响的研究可以追溯到相近概念“互联网媒介”以及拓展到相关概念“数字经济”上。研究发现互联网使用通过减少工作搜寻成本、提高人力资本和社会资本等方式帮助劳动者提升就业质量和增加就业机会[ 3-5 ]。数字经济通过丰富就业形态、增加就业种类、让高技能劳动者获得“技能溢价”、优化就业结构等方式提升就业质量[ 6-8 ]。分析发现现有文献集中于研究视角和评价指标选择这两个角度:首先,学者主要围绕劳动者行为和宏观就业环境,即互联网使用、数字技术采纳和数字经济发展状况分析劳动者就业质量;其次,学者们多从就业质量角度综合评估数字技术发展对劳动者就业产生的总体影响。然而,一方面,鲜有学者从劳动者个人素质——数字素养的角度分析数字技术发展对劳动就业产生的影响;另一方面,鲜有学者将研究内容从就业质量细化到工作收入,并从数字素养的角度分析差异性存在的原因。

鉴于此,本文从个人素养视角出发,探寻劳动者数字素养与工作收入之间的关系,并进一步厘清数字素养影响工作收入的作用机制。本文的理论贡献在于:首先,从数字素养角度分析数字化变革对劳动者工作收入带来的影响,以期证明劳动者个人素养与劳动市场需求相匹配有利于提升收入水平。其次,将人力资本和社会网络纳入分析框架,以期阐明数字素养影响工作收入的深层原因。

一、文献研究和理论假设

以色列学者Eshet-Alkalai[ 9 ]最早提出“数字素养”这一概念,他将其界定为图像认知、信息再创造、数字设备使用、情感认知等知识和能力。联合国教科文组织将数字素养界定为一套能够使用数字媒体、信息处理和检索来参与社会网络、创造和分享知识的技能[ 10 ]。在概念界定的基础上,部分学者归纳了数字素养测量框架。马帅等[ 11 ]从操作技能、信息素养、社会交流、数字安全和问题解决这五个方面搭建农村居民数字素养量表。张萌萌等[ 12 ]从数字生活、数字学习、数字工作和数字创新四个应用场景构建相应的数字素养指标体系。

(一)数字素养对工作收入的影响

在谈到数字技术时,我们通常会从可及性和使用深度这两方面进行考量[ 13 ]。可及性角度是基于数字技术提供者而言,体现的是数字技术的普及程度。中国互联网络信息中心发布的《第50次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2022年6月,我国网民规模已达10.51亿,互联网普及率为74.4%。而使用深度是基于数字技术使用者而言,反映的是使用者熟练掌握数字技术的程度,这正是数字素养所表达的意思。因此,我们可以将数字素养从低到高分为三个程度:能够使用数字软件和完成基本操作,能够使用数字技术获得信息和资源,能够使用数字技术创造价值。根据数字素养的程度划分,可以将数字素养影响工作收入的途径总结为三条。首先,数字技术可以减小工作搜寻的信息成本以及提高工作适配性[ 14 ]。根据搜寻-匹配理论可知,劳动力市场存在信息不对称现象,这种信息差增加了求职者的工作搜寻成本。而具备高数字素养的求职者可以利用数字技术从网络渠道获取招聘信息,以此有效减少信息成本。其次,高数字素养人才善于利用在线教育资源来提升人力资本,进而获得高收入职业岗位。最后,数字素养通过价值再创造赋能劳动者,并进一步将价值变现为职业收入。信息搜寻和资源获取为求职者增加了获取高收入职业的机会,而数字素养所带来的再创造能力则为劳动者提供了职场核心竞争力。据此提出如下假设:

H1:数字素养有助于提升劳动者工作收入水平。

(二)人力资本和社会网络的中介作用

根据舒尔茨提出的人力资本理论可知,人力资本是生产知识、劳动与管理技能的存量总和,人力资本的差异将导致劳动者的收入差别。从个人微观角度而言,劳动者的人力资本在受教育的过程中逐渐形成,通过知识的内化不断发展出劳动所需的工作技能。因此,人力资本的差异一定程度上导致工作能力的差别,而工作能力的差异进一步反映在经济回报即工作收入当中。数字基础设施的普及显著提升了基础型人力资本和扩展型人力资本。基础型人力资本主要指代劳动者在校期间获得的教育水平,而扩展型人力资本则是劳动者通过数字技术进行自我学习过程中获得的知识和技能[ 15 ]。高数字素养水平的劳动者能够借助数字平台进行信息获取和自我学习,及时更新自身技能和知识结构。劳动者通过教育和培训的方式实现了人力资本的提升。据此提出如下假设:

H2:人力资本在数字素养对工作收入的影响中发挥中介作用。

社会网络反映了劳动者与外界联系的紧密程度,它通过构建关系、减小沟通成本、获取资源等方式影响劳动者就业收入。王子敏[ 16 ]提出社会网络能够影响农村流动人员的工作机会、工作匹配程度和工资收入,而这种影响是通过强关系和弱关系实现的。王群勇等[ 17 ]从信息不对称等角度指出农村居民可以通过社会网络获得就业推荐,从而增大就业概率。数字技术的发展增强了社会网络的广度与深度,劳动者的社会网络不再局限于血缘、地缘关系,而是从以往的圈式结构关系转化成链式结构关系,它在维持现有强关系的同时进一步拓展了弱关系[ 18 ]。劳动者在使用互联网等数字技术的过程中,通过加强沟通联络、进行社会参与、增强人际信任等方式影响社会关系网络[ 19 ]。至于影响深度的大小则在一定程度上由劳动者的数字素养决定。因此,提出如下假设:

H3:社会网络在数字素养对工作收入的影响中发挥中介作用。

根据以上所述,本文搭建数字素养与工作收入分析框架,并将人力资本和社会网络纳入其中,以期厘清数字素养、人力资本、社会网络和工作收入之间的相互关系。具体来说,首先验证数字素养与工作收入是否存在直接影响关系,其次分别验证人力资本和社会网络在其中是否发挥中介作用,倘若人力资本和社会网络都能够单独发挥中介作用,则进一步检验人力资本和社会网络共同发挥的中介作用。由于人力资本和社会网络的中介效应并不明确,因此采用虚线框表示,具体框架图如图1所示。

二、研究设计

(一)数据来源和变量说明

中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)是由中国人民大学发起的一项综合性社会调查项目。该项目开始于2003年,每年进行一次。《中国数字经济高质量发展报告(2022)》指出,我国数字经济领域在2017年左右由快速成长期进入到成熟发展期,在这一阶段数字经济的产业渗透更加深入,具备更高的数字素养来面对产业结构的变化成为劳动者必须面对的课题,因此本文选取CGSS 2017数据库作为分析样本。删除相关题项的缺失值后,样本剩余总数为2027个。

1.因变量:工作收入

劳动者的总收入由工作收入和非工作收入构成,本文考察的是劳动者的工作收入,采用题a8b“您个人去年(2016年)全年职业/劳动收入”进行测量。最终测量结果采用职业/劳动收入的自然对数。

2.自变量:数字素养

参考2017年CGSS问卷以及相关文献研究[ 12 ],数字素养变量采用题c411~c416、c421~c426进行测量。为符合本研究设计,对题目c411~c416进行反向赋值处理。最终取12项题目的平均数对数字素养进行衡量。

3.中介变量:人力资本和社会网络

人力资本反映了劳动者的知识储备和工作技能,本文参考王子敏[ 16 ]的做法,采用题a59c对人力资本进行测量。

社会网络反映了劳动者与人交往的广度,本文参考封铁英等[ 20 ]的做法,采用题c20对社会网络进行测量。

4.控制变量

选取性别、年龄、教育水平作为控制变量。各变量具体情况如表1所示。

(二)分析方法

本文拟分析数字素养对劳动/职业收入的影响,以及人力资本和社会网络在其中发挥的中介作用。因此,采用spss软件中的process插件对人力资本和社会网络的中介效应及其效应值进行检验。

三、实证结果分析

(一)数字素养对人力资本、社会网络和工作收入的影响

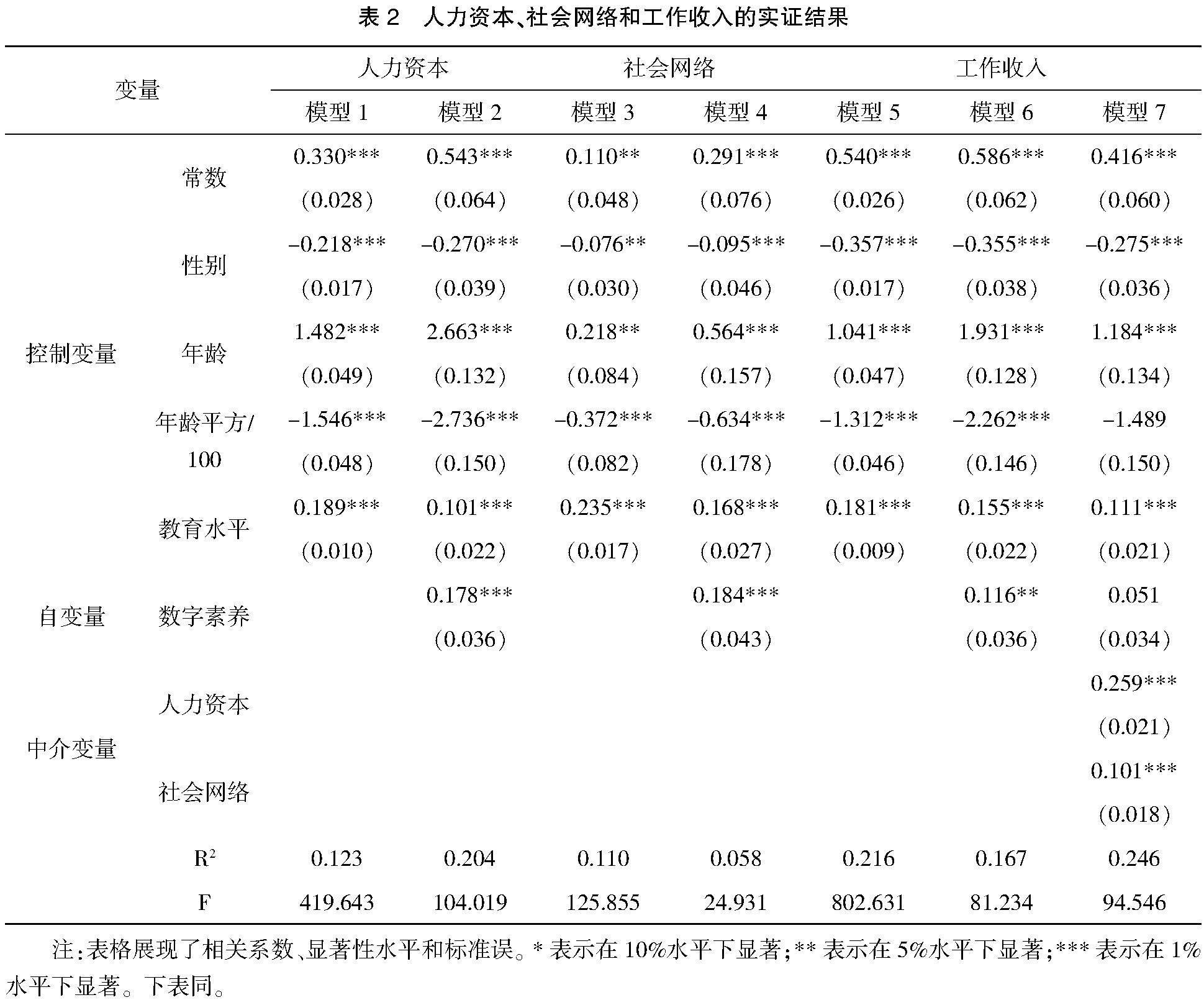

数字素养对人力资本、社会网络和工作收入的具体影响情况如表2所示。模型1—模型6展现了性别、年龄、教育水平和数字素养对人力资本、社会网络和工作收入的影响。其中,模型1展示了控制变量对于人力资本的影响。在1%的显著水平下,男性的人力资本要高于女性的人力资本,年龄和教育水平对人力资本呈正向影响。模型2在控制变量的基础上加入数字素养变量,结果表明数字素养在1%的显著水平下正向影响人力资本,数字素养有助于提升劳动者的工作年限,帮助劳动者增加在岗就业的时间长度。这可能是因为数字素养有助于提升劳动者的工作能力或者是核心竞争力,进而提高工作效率和帮助劳动者更好地适应整体劳动环境的变化,减少被单位辞退和被劳动环境淘汰的可能性。

模型3展现了控制变量对社会网络的影响:在5%的显著水平下,男性的社会网络要大于女性的社会网络,年龄的增长有助于扩大社会网络;在1%的显著水平下,教育水平的提升有助于扩大社会网络,这说明受教育有助于扩大个人社会圈。模型4在控制变量的基础上加入了数字素养变量,结果显示在1%的显著水平下,数字素养有利于扩大社会网络。这可能是因为,数字素养的提升能够增强劳动者在互联网上的社会网络。互联网技术的发展在方便人们日常联络的同时也增加了扩大社交圈的机会,数字素养较高的劳动者能够把握机遇,善于利用数字技术扩大自身的社交网络。

模型5检验了控制变量对工作收入的影响,该模型显示在1%的显著水平下,性别对于工作收入存在显著影响,男性的工作收入在总体上要高于女性的工作收入,年龄和教育水平对于工作收入都存在正向影响作用。模型6在控制性别、年龄和教育水平的基础上,加入了自变量数字素养,结果表明在5%的显著水平下,数字素养与工作收入呈正相关关系,数字素养水平越高,工作收入水平相应提高。假设1检验成功。这可能是因为数字素养水平高的劳动者更能够利用互联网来减少自身与外界存在的信息差,进而减少在寻找工作时面临的机会成本,从而在最短的时间内做出职业选择上的最优决策。同时,数字素养通过提升人力资本和扩大社会网络,从而提升自身在劳动市场的核心竞争力,从而获得收入水平更高的工作机会。

(二)人力资本和社会网络的中介作用

模型7在模型6的基础上加入人力资本和社会网络两个中介变量,结果表明加入中介变量之后,数字素养对工作收入的直接影响没有通过显著性检验,而人力资本和社会网络对工作收入的影响通过了显著性检验。这说明数字素养对工作收入的影响,部分是通过人力资本和社会网络实现的,换言之,人力资本和社会网络在数字素养和工作收入之间起中介作用。假设2和假设3成立。

(三)中介效应分析

中介效应检验结果进一步表明直接效应和间接效应的效应值,以及人力资本、社会网络单独发挥的中介效应值和人力资本、社会网络共同发挥的中介效应值。具体如表3所示。

直接效应的95%置信区间包含0再次表明,人力资本和社会网络在数字素养和工作收入之间起中介作用。数字素养对工作收入的直接影响占总值的44.04%,通过中介变量发挥的间接效应占总值的55.96%。其中,人力资本发挥的中介效应远大于社会网络发挥的中介效应。仅通过人力资本发挥的间接效应占总值的39.9%,仅通过社会网络发挥的间接效应占总值的16.06%,人力资本和社会网络共同发挥的间接效应占总值的23.83%。

四、异质性分析

不同人群的数字素养存在较大差异,因此本文考察性别和教育水平的异质性。性别分为男性和女性,教育水平分为大专以下和大专及以上。分析结果如表4和表5所示。

表4的分析结果显示,数字素养对工作收入的影响存在性别差异,人力资本和社会网络发挥的中介效应同样存在性别差异。其中,数字素养对男性工作收入的影响在1%统计水平下显著,人力资本和社会资本在其中发挥的中介效应分别为31.46%和10.62%。数字素养对女性工作收入没有显著影响。这可能是因为男性所从事的职业岗位受数字素养影响较大。表5的分析结果显示,数字素养对于不同教育水平劳动者的工作收入影响存在差异。对于大专以下教育水平的劳动者而言,数字素养在1%显著水平下有助于提升工作收入,人力资本和社会网络在其中发挥的中介效应分别为41.89%和23.38%。这说明数字素养能够通过提升人力资本和开拓社会网络来提升低教育水平劳动者的工作收入。人力资本的中介效应占比将近总效应的一半,说明人力资本对于低教育水平劳动者工作收入的影响较大。而数字素养对大专及以上教育水平劳动者的工作收入不存在显著影响。因此可以合理推测,数字素养和教育水平存在一定程度上的替代关系,二者皆可视为提升人力资本的关键因素,并且教育水平对于提升人力资本、增强社会网络和提升工作收入的作用远高于数字素养。亦有可能是因为对于拥有较高教育水平的劳动者群体而言,数字素养水平在个体间不存在显著差异。

五、结论与建议

数字经济时代背景下,劳动力市场结构和需求的改变将进一步加剧劳动者收入差距。为适应数字技术发展对市场环境的变革,满足劳动力市场需求和缩小劳动者收入差距,着力提升劳动者数字素养刻不容缓。本文基于CGSS 2017数据库,运用spss软件和process插件探究数字素养与工作收入之间的关联,并采用中介效应模型,从人力资本和社会网络的视角厘清数字素养影响工作收入的传导机制。取得的结论主要有:第一,数字素养显著提升劳动者工作收入。第二,数字素养通过提升人力资本和增强社会网络的传导途径提升工作收入。其中人力资本发挥的中介效应值远大于社会网络发挥的中介效应值,说明数字素养主要通过提升人力资本的方式提升劳动者工作收入。第三,数字素养对劳动者工作收入的影响存在异质性差异。数字素养有助于提升男性劳动者的工作收入,但数字素养与女性工作收入不存在显著关联。这可能是因为男性所从事的职业岗位相较于女性而言对数字素养的要求更高。大专教育水平以下的高数字素养劳动者可以获得较高的工资收入,而在大专及以上教育水平的劳动者群体中,数字素养对工作收入不存在显著影响。这可能是因为数字素养与教育水平同为人力资本的重要影响因素,二者存在相互替代关系,并且教育水平对工作收入的效用高于数字素养发挥的效用。

基于上述研究,提出以下几点建议:

第一,完善数字基础设施建设。我国移动通信、宽带网络等数字基础设施的建设与普及已经取得飞跃式进展,但区域之间和城乡之间的发展水平仍存在较大差异。数字基础设施的普及率和发展水平是数字素养培育的先决条件,解决“数字鸿沟”问题是提升数字素养的关键所在。因此,政府相关部门应当加大数字基础设施建设力度,并适当向发展薄弱区域进行政策倾斜。

第二,加强全民数字素养教育。积极发挥家庭教育、学校教育和社会培训对于数字素养培育的作用,针对不同群体选择适宜的培养方式。对家庭教育而言,位于低阶层的家庭应当适度为子女的数字素养教育提供经济资源和文化氛围,以此来切断数字不平等的代际传递[ 21 ]。对学校教育而言,构建普适性数字素养框架,形成合理完善的数字素养培育方案,并将其纳入基础教育体系。对社会培训而言,未能从家庭和学校中获得数字素养教育的劳动者可以选择通过社会培训的方式针对性地提升有助于提升工作技能的数字素养。

第三,重点帮扶数字弱势群体提升数字素养。数字素养弱势群体通常由于经济、文化等方面的限制无从寻得提升数字素养的途径或不具备提高数字素养的能力。因此,需要相关政府单位针对性地向数字弱势群体提供数字资源、经济资源等。

第四,缓解数字经济对劳动市场的消极影响。数字经济时代对劳动者的数字素养水平提出了更高的要求,它让高技能劳动者获得“技能溢价”,而低技能劳动者则受到数字经济发展浪潮的冲击,收入差距和工作不平等现象进一步加剧。因此,应该采取干预措施让全体劳动者共享数字经济发展红利。

六、创新点、不足与展望

本文基于CGSS 2017数据,分析了数字素养、人力资本、社会网络和工作收入之间的传导机制,发现数字素养通过提升人力资本和增强社会网络的途径提升劳动者工作收入。本文的创新点在于从劳动者个体特质出发分析数字经济发展对劳动者收入的影响,这有别于以往从劳动者行为和劳动市场环境视角出发的文章。本文的不足之处主要为以下两点:一是受限于问卷题目的设置,无法对相关变量进行更为全面的考查;二是仅仅研究了人力资本和社会网络这两条传导路径。未来的研究可对问卷题目和传导路径进行完善和拓展。

参考文献:

[1]何苗,任保平.中国数字经济与就业质量的协调发展研究[J].经济问题探索,2023(1):6-20.

[2]赵伟,彭玉婷.数字经济发展是否会影响收入不平等?——基于空间面板模型的实证检验[J].经济问题探索,2022(12):35-51.

[3]毛宇飞,曾湘泉,祝慧琳.互联网使用、就业决策与就业质量——基于CGSS数据的经验证据[J].经济理论与经济管理,2019(1):72-85.

[4]陈卫民,韩培培.互联网使用对个人就业质量的影响——基于CFPS数据的实证分析[J/OL].西北人口:1-14.[2023-03-14].http://kns.cnki.net/kcms/detail/62.1019.c.20221206.1125.001.html.

[5]赵羚雅,向运华.互联网使用、社会资本与非农就业[J].软科学,2019,33(6):49-53.

[6]戚聿东,丁述磊,刘翠花.数字经济背景下互联网使用与灵活就业者劳动供给:理论与实证[J].当代财经,2021(5):3-16.

[7]戚聿东,刘翠花,丁述磊.数字经济发展、就业结构优化与就业质量提升[J].经济学动态,2020(11):17-35.

[8]胡放之.数字经济、新就业形态与劳动力市场变革[J].学习与实践,2021(10):71-77.

[9]Eshet Alkalai Y.Digital literacy:A conceptual framework for survival skills in the digital era[J]. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia,2004,13(1):93-106.

[10]Nancy Law,David Woo,Jimmy de la Torre,et al.A global framework of reference on digital literacy skills for indicator 4.4.2.[R].UNESCO Institute for Statistics,2018.

[11]马帅, 陈真真,高璐璐.我国农村居民数字素养量表的开发与验证[J].图书馆论坛,2023,43(8):43-50.

[12]张萌萌,金兼斌.我国民众数字素养的分布特征——基于CGSS的一项实证研究[J].青年记者,2022(22):17-21.

[13]Marislei Nishijima,Terry Macedo Ivanauskas,Flavia Mori Sarti. Evolution and determinants of digital divide in Brazil(2005-2013)[J].Telecommunications Policy,2016,41(1):12-24.

[14]郭冬梅,王继彬,王韬,等.城市互联网发展对劳动力流动影响研究[J].管理评论,2022,34(10):304-318.

[15]许薛璐,王文.数字基础设施能否推动包容性增长?——基于个体人力资本积累视角[J].软科学,2022,36(11):9-14.

[16]王子敏.互联网、社会网络与农村流动人口就业收入[J].大连理工大学学报(社会科学版),2019,40(3):15-23.

[17]王群勇,张乃丹.社会网络与收入多样化:非正规借贷和就业的中介作用[J].农业技术经济,2022(4):50-66.

[18]罗明忠,刘子玉.数字技术采纳、社会网络拓展与农户共同富裕[J].南方经济,2022(3):1-16.

[19]聂爱云,郭莹.互联网使用与居民社会资本——基于中国家庭追踪调查数据的研究[J].宏观经济研究,2021(9):133-148.

[20]封铁英,刘嫄.数字时代互联网使用对老年人主观阶层认同的影响研究[J].西安交通大学学报(社会科学版),2022,42(2):122-131.

[21]朱晓文,任围.家庭背景如何影响青少年数字技能?——基于家庭资本投入的解释[J].当代青年研究,2023(1):112-124.