情境教学法与初中历史学科核心素养的培育

徐志全

情境教学法是指教师在教育教学过程中,通过创设具有一定情绪倾向的、直观形象的具体场景,把认知活动和情感活动结合起来,从而引起学生的情感共鸣,并使其心智逐步得到发展的一种有效的教学方法。笔者以九年级下册“冷战”一课的教学设计为例,谈谈如何运用情境教学法来培育初中生的历史学科核心素养。

一、基于知识、能力、素养和价值的“四维”目标体系

构建基础知识、基本能力、学科素养和核心价值“四维”有机融合的目标体系,是新课程改革步入深化阶段的核心要义。教师制订一节课的教学目标,需要对课程标准的教学要求字斟句酌,同时科学分析学情。《义务教育历史课程标准(2022年版)》对“冷战”一课提出的学习要求是:通过了解杜鲁门主义、马歇尔计划、德国分裂、“北约”与“华约”的建立,认识美苏“冷战”对峙局面的形成。“了解”属于对基本史实进行识记、解读等方面的要求,本课中这个层级的要求可以通过文字、图片等多种史料的分析来达成;“认识”属于较高的历史思维能力层次要建立在前者的基础上。本教学设计旨在运用情境教学法,在整合历史基础知识、培养历史思维能力、涵育历史学科价值的基础上,循序渐进地达成历史学科的五大核心素养,从而使课程改革倡导的新目标有效落地。

基于课程标准的教学要求、教材知识结构体系和单元内容编排、九年级学生的学情和心理学认知规律等,笔者制订如下教学目标:

1.搜集二战后初期苏、美、英、法等国综合国力的材料,分析战后世界形势的变化,培养时空观念、历史解释等素养。

2.运用相关史料,了解和解读有关美苏冷战的基本史实,培养时空观念、历史解释等素养。

3.阅读地图《北大西洋公约组织和华沙条约组织》和其他史料,了解、认识和评价两极格局的形成,培养唯物史观、史料实证、历史解释等素养。

二、基于情境教学的课堂环节优化与历史素养培育

(一)教材分析:教学重难点的确定

本课内容是九年级下册第五单元“二战后的世界变化”的第一课,在整本书中的位置编排和本单元教学中具有承上启下之功用。从本课内容框架编排上来分析,美苏冷战开启,加剧了欧洲局势紧张,直接导致德国分裂,之后北约和华约相继建立,两极格局于1955年正式形成。在教学过程中,教师将美苏冷战的原因、美苏对峙局面的形成作为本课的教学重点;将理解杜鲁门主义的实质和冷战的含义作为本课的教学难点。

(二)教材整合:教学内容的“重构”

结合课标要求、教材内容、学情及教育学、心理学认知的基本规律,笔者在整合本课教学内容时,紧扣冷战的主题,遵循整体性原则,将教材内容整合为“冷战源头:美苏缘何成为对手?”“冷战过程:美苏如何激烈对抗?”和“反思冷战:国际格局何去何从?”三个部分,分别结合冷战的背景,解读冷战的过程,剖析冷战的影响及对当下国际格局的历史借鉴作用,依次推进本节课的教学流程。

(三)情境教学:教学流程的推进与学科素养的培育

1.冷战源头:美苏缘何成为对手?

【情境1】(导入新课)教师出示“1942年签署《联合国家宣言》”和“雅尔塔会议三巨头”的图片。

教师设问:二战期间美苏是盟友,为什么二战后由同盟走向对立?

(设计意图:复习旧知导入新知,同时运用直观性图片进行讲解,激发学生的好奇心,为接下来的学习做铺垫。)

【情境2】教师播放《大国崛起》视频片段,反映二战后世界上主要大国综合国力对比的变化。并设问:二战的几个主要参战国战后实力对比如何?

(设计意图:教师通过设置问题情境,让学生了解二战后主要国家的力量对比情况;美苏双方在国家利益和意识形态领域的矛盾和冲突为冷战爆发埋下了伏笔。教师在引导学生阅读相关史料分析上述问题的过程中,使学生明白冷战发生的背景,并培育学生历史解释的能力。)

教师在引导学生分析冷战背景的基础上引出教材中冷战的概念,并进行解读。解读冷战这一历史概念时,教师要引导学生特别注意冷战的双方、方式及目的。冷战是以美国为首的资本主义阵营对以苏联为首的社会主义阵营发动的。对抗的方式是“冷”,也就是除了直接交战即“热战”的方式以外,包括在政治、经济、军事等意识形态等领域的一切敌对行动。美国发动冷战的主要目的是遏制苏联和共产主义,进而称霸世界。

2.冷战过程:美苏如何激烈对抗?

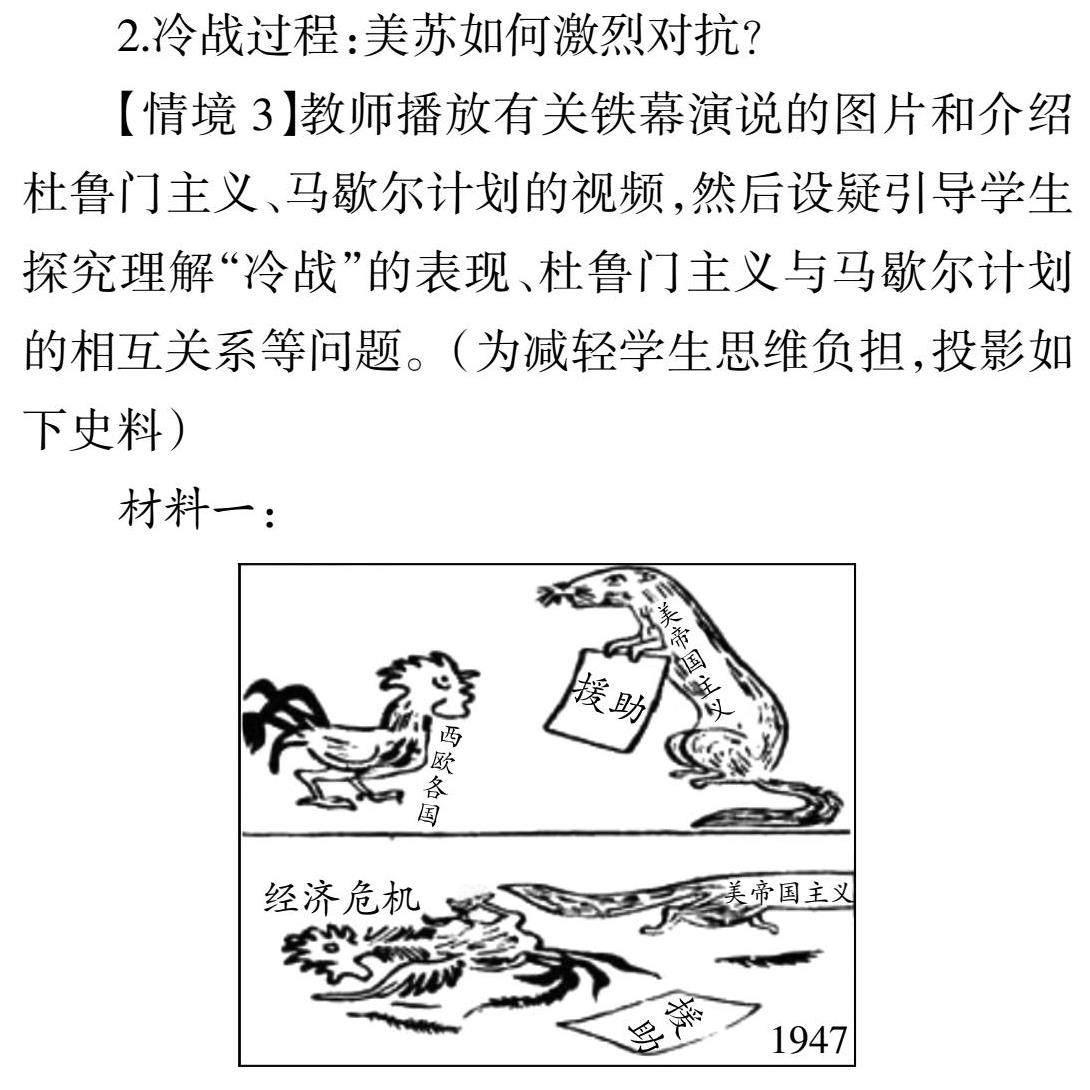

【情境3】教师播放有关铁幕演说的图片和介绍杜鲁门主义、马歇尔计划的视频,然后设疑引导学生探究理解“冷战”的表现、杜鲁门主义与马歇尔计划的相互关系等问题。(为减轻学生思维负担,投影如下史料)

材料一:

材料二:杜鲁门后来也解释说:“杜鲁门主义的意识形态——军事承诺与马歇尔计划的经济义务是一个胡桃的两半”。

在学生讨论发言的基础上,教师归纳总结,形成如下三点共识:(1)杜鲁门主义是美国对以苏联为首的社会主义阵营发动冷战的“战书”。(2)马歇尔计划推动了西欧国家的经济复苏;有利于美国借机在政治上控制西欧,遏制苏联,从而实现其称霸战略;但从长远看,西欧国家经济的恢复,最终会滋长其独立自主倾向,力图摆脱美国的控制。(3)马歇尔计划是美国在经济领域的具体运用。杜鲁门主义是美国在政治领域公开地反共反苏,而马歇尔计划是采用隐蔽的经济手段——借帮助西欧国家恢复经济之机达到控制西欧的政治目的;两者都是美国冷战政策和称霸战略的重要组成部分和具体实施步骤。

(设计意图:让学生明白,“铁幕”只是一个象征,它不仅仅是社会制度的不同,更是暗含美苏冷战和称霸世界的意味;让学生明白为什么说“杜鲁门主义”是冷战的开始,以及杜鲁门主义与马歇尔计划的关系。)

【情境4】展示教材76页“四国分区占领德国示意图”。教师结合地图和课本内容讲述并设问:1948年,针对美国等挑起“柏林危机”,苏联是怎么应对的?后来“柏林危机”和平解决,说明了什么?请同学们分组讨论。

(设计意图:德国分裂和柏林危机是美苏冷战的最典型事件之一。教师引导学生思考分析这一问题,从而让学生进一步明确“冷战”的表现和基本特征,调动学生思维,活跃课堂氛围;创设情境让学生“神入”历史,使他们移情体味当时的感受,加深对冷战造成的影响的理解,感悟当今世界和平来之不易,培养学生的时空观念、历史解释、家国情怀等素养。)

【情境5】教师投影材料和图片,让学生了解北约和华约建立的过程及实质。

材料一:1948年英国外交大臣贝文说:“除非有一个包括美国在内的、明确制定的集体抵抗侵略的协定,英国或其他国家就很难挺身而出,抵抗新的侵略。”紧接着,美英等国开始了紧锣密鼓的筹备,着手建立更大范围的、更牢固的防御体系。

材料二:北大西洋公约第五条规定:“各缔约国同意对于欧洲或北美之一个或数个缔约国之武装攻击,应视为对缔约国全体之攻击。”

材料三:展示北大西洋公约组织成员图(1982年)和华沙条约组织成员图(1955年)。

(设计意图:教师通过文字、图片等多元史料,激发学生的学习兴趣,同时让学生体会到当时西欧国家和美国“互利”的情形,了解“北约”建立的缘由,培养学生提取信息的能力;让学生了解“华约”的主要史实,知道华约处于苏联的控制之下。北约和华约的根本性质相同,都是政治军事集团。)

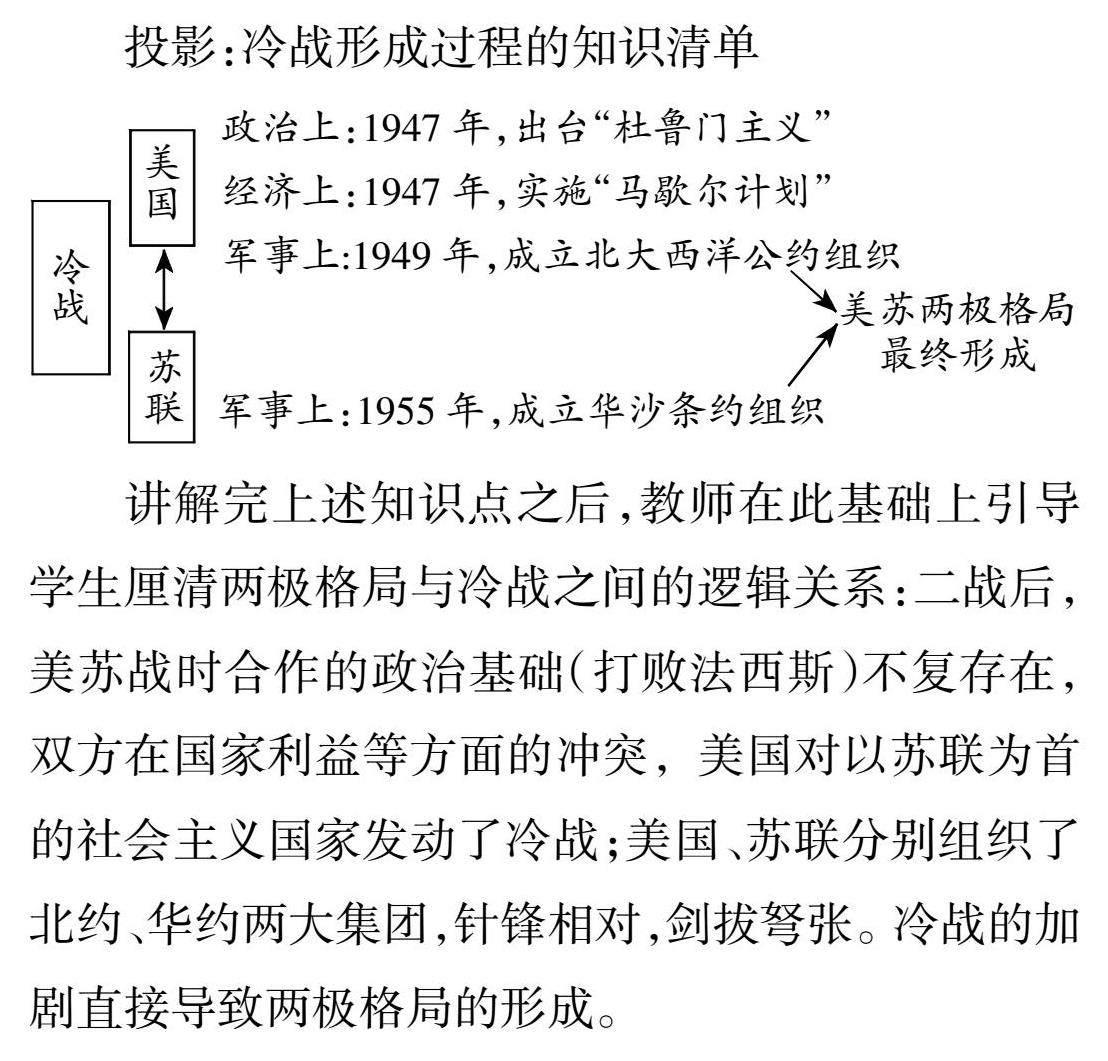

投影:冷战形成过程的知识清单

讲解完上述知识点之后,教师在此基础上引导学生厘清两极格局与冷战之间的逻辑关系:二战后,美苏战时合作的政治基础(打败法西斯)不复存在,双方在国家利益等方面的冲突,美国对以苏联为首的社会主义国家发动了冷战;美国、苏联分别组织了北约、华约两大集团,针锋相对,剑拔弩张。冷战的加剧直接导致两极格局的形成。

3.反思冷战:国际格局何去何从?

【情境6】如何评价冷战阴影下的国际关系?

材料:每个超级大国都拥有如此巨大的抹掉对方(以及其他任何国家)的能力——因此出现了很快被称之为“互相确保摧毁”的事态。

——[美]保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

(设计意图:培养学生学会运用唯物辩证法全面、客观、公正地评价历史问题的能力。)

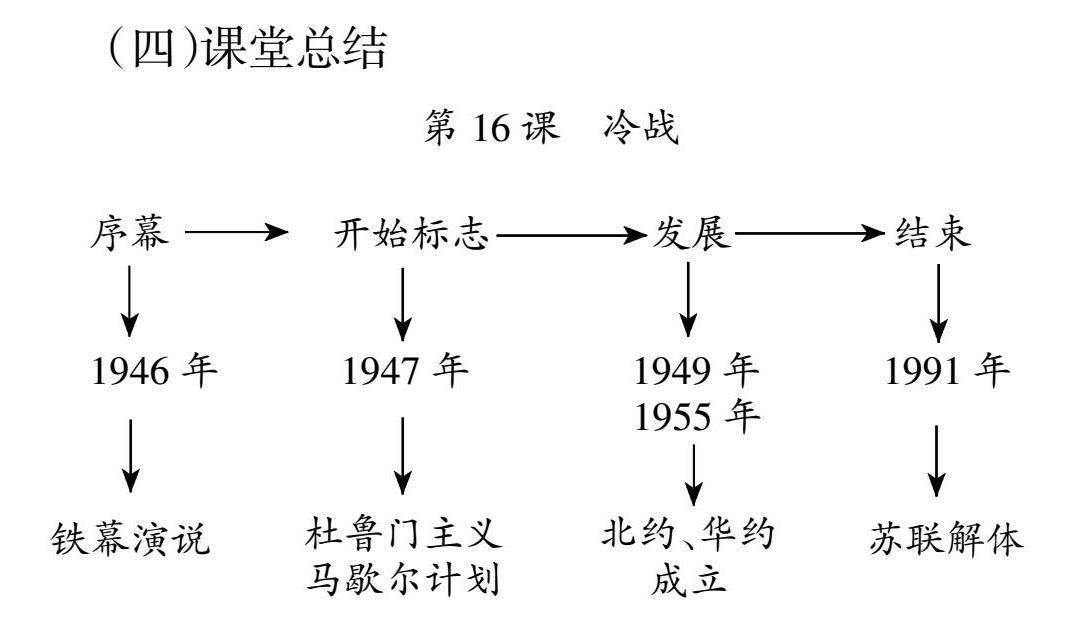

(四)课堂总结

(设计意图:进一步理清本课的主要历史概念,巩固对本课重难点知识的把握。)

三、基于情境教学的历史课堂教学反思与改进策略

通过运用情境教学法设计“冷战”一课的公开课教学,笔者对本节课反思及需要改进的地方分析如下:

一是运用多元史料创设情境,如何对史料素材进行科学取舍?本课在备课过程中和教学实施过程中选择的史料过多,取舍难度大,尤其是体现美苏对抗的材料,没有完全做到精选。部分材料学生无法理解,教师解释起来也费劲。课后参与听课的教师建议选材要注意典型性、科学性,能说明问题即可,不需要一味为了求新、求异而过多过滥。

二是运用情境教学法预设一节课的流程,部分环节师生互动未达到预期效果,教师必须注意课前预设与课堂生成的有机统一。本节课“冷战源头:美苏缘何成为对手?”“冷战过程:美苏如何激烈对抗?”和“反思冷战:国际格局何去何从?”三环节的设计,从知识传授到能力培养,从价值观升华到学科素养的培育,环节过渡不自然,有的甚至比较生硬,如有关北约与华约实质的认识、对冷战影响的认识以及最后情感升华环节的设计,都有一个从低到高的思维跨越,而学生的思维没有完全跟上教师的思路,从而影响教学目标的达成。课堂生成的这些问题需要进一步引导解决。

三是学生历史学科五大素养的培育需要一个长期的过程,而一线教师能够在教学过程中熟练地运用各种教学方案培育学生的学科素养绝非一日之功。实践证明,培养学生历史学科五大素养,既需要在一节课的教学中通过多种教学方法实现,更需要在长期的课堂教学过程中日积月累。历史学科素养是通过日常教化和自我积累而获得的历史知识、能力、意识以及情感价值观的有机构成与综合反映;其所表现出来的是能够从历史和历史学的角度发现问题、思考问题及解决问题的富有个性的心理品质。

总之,这节课的设计有亮点也有缺憾,需要在今后的教学过程中进一步改进和完善。

(作者单位:福建省南安市实验中学)

编辑:曾彦慧