教育家精神融入大学教师专业发展的价值意蕴、内在机理与实践进路

罗生全 吴开兵

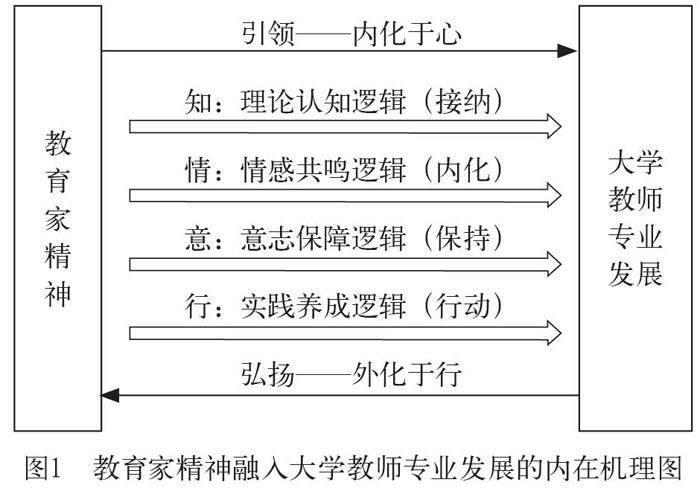

摘要: 教育家精神与大学教师专业发展在价值目标、实践主体和实践内容上相互契合,以教育家精神作为大学教师专业发展的核心逻辑,可充分发挥教育家精神的价值意蕴:一方面,教育家精神内在于大学教师的心灵世界进而引领教师专业发展,点明教师专业发展的理想样态与价值追求;另一方面,教育家精神外在于大学教师的行为责任进而弘扬教师教育家精神品质,以教育家精神基因推动教师专业发展。这也即是“内化于心,外化于行”。在充分厘清教育家精神对大学教师专业发展的价值意蕴之基础上,从知、情、意、行四个维度澄明教育家精神融入大学教师专业发展的内在机理,诠解其中蕴含的理论认知逻辑、情感共鸣逻辑、意志保障逻辑和实践养成逻辑,并通过强化理性认知、把好教育家精神融入大学教师专业发展的着力方向,培植情感内化、提升教育家精神融入大学教师专业发展的主体自觉,锤炼意志品质、确保教育家精神融入大学教师专业发展的常态长效,注重实践养成、夯实教育家精神融入大学教师专业发展的行动支持,从而促使大学教师成长为培养时代新人的大先生。

关键词:教师专业发展;教育家精神;知情意行;融入机理;实践进路

中图分类号:G640;G645 文献标识码:A文章编号:1672-0717(2024)03-0012-10

1966年,联合国教科文组织及国际劳工组织出台《关于教师地位的建议》,强调“教育工作应被视为一种专业。这种专业要求教师经过严格且持续的学习,才能获得并保持专业知识与专业技能”[1]。自20世纪80年代起,教师专业发展这一课题被各国学者广泛关注,并逐渐发展为各国教育改革的主流话语。1994年1月,我国开始施行《中华人民共和国教师法》,其总则中明确规定:“教师是履行教育教学职责的专业人员。”[2]2023年9月,习近平总书记在致全国优秀教师代表的信中阐明中国特有的教育家精神,即“心有大我、至诚报国的理想信念,言为士则、行为世范的道德情操,启智润心、因材施教的育人智慧,勤学笃行、求是创新的躬耕态度,乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心,胸怀天下、以文化人的弘道追求”,并号召“全国广大教师以教育家为榜样,大力弘扬教育家精神”[3]。

“精神是一个民族赖以长久生存的灵魂,唯有精神上达到一定的高度,这个民族才能在历史的洪流中屹立不倒、奋勇向前。”[4]教育家精神是指引教师高质量发展的思想明灯,而大学教师专业发展是高校教师高质量发展的重要基础。在推进教育强国建设新时代背景下,大学教师专业发展必须坚持以教育家精神为核心的发展逻辑,在具体的实践中有机融入教育家精神。因此,澄明教育家精神融入大学教师专业发展的内在机理,明晰教育家精神融入大学教师专业发展的实践进路,对培育强国之师、建设强国之教、实现中国式教育现代化具有重要的现实意义。

一、教育家精神融入大学教师专业发展的价值意蕴

随着时代发展,社会赋予大学教师更为深远、更加多元的教育责任,涵盖人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等多个方面。大学教师教育责任的落实情况直接影响着高校人才培养的质量与规格、学科专业领域的创新与发展、学生参与社会实践和赓续中华文脉的水准与成效。是以,大学教师亟须提升自身专业发展水平,以更好地担当起立德树人的教育使命。教师专业发展即教师在职业生涯进程中不断提升自身的专业知识、专业能力、专业精神、专业追求等方面,并逐渐符合专业特性的动态过程。就其结构而言,具体包括专业知识中的学科知识、通识知识、教育知识,专业能力中的教学能力、教研能力、教育能力、交流合作能力,专业精神中的师德修养、职业态度与专业追求中的发展意识、职业理念等。高质量推进大学教师专业化发展,是培养造就高素质、专业化教师的重要前提。教育家精神与大学教师专业发展具有内在耦合关系,可作为大学教师专业发展的核心逻辑。大学教师通过学习和弘扬教育家精神,将其内化于心,外化于行,在自身专业发展过程中躬体力行、潜移默化、融汇贯通,从而不断提升专业发展水平。

(一)核心逻辑:教育家精神融入大学教师专业发展的三个维度

教育家精神作为一种精神指引,与大学教师专业发展在价值目标、实践主体和实践内容三个维度上相互契合,具有内在耦合关系。具体而言,二者具有相通的价值目标、相同的实践主体与相融的实践内容。

在价值目标上,赓续教育家精神与推动大学教师专业发展均以培育堪当民族复兴大任的时代新人为导向。教育家精神作为教育工作者在长期育人实践中凝练而成的精神结晶,为大学教师指明了专业发展的理想样态与价值追求。而大学教师在其专业发展过程中,为了不断提升自己的专业知识、专业能力、专业精神、专业追求,也在进一步践行和弘扬着教育家精神,淬炼育人高尚品格。在实践主体上,大学教师既是赓续教育家精神的重要主体,亦是提升自身专业发展的责任主体。大学教师赓续与弘扬教育家精神的过程,也就是以教育家精神引领自身专业发展的过程,并在这一过程中将教育家精神提升至新的高度。在实践内容上,赓续教育家精神与大学教师专业发展相通互融。一方面,大学教师赓续教育家精神,就是要在专业知识、专业能力、专业精神、专业追求等方面,以教育家的精神品质形塑大学教师的价值观念,进而推动大学教师专业发展。另一方面,教育家精神蕴藏着成长为一名优秀教师的宝贵经验和如何培养新时代优秀教师的工作方法,对“培养什么教师、怎样培养教师、为谁培养教师”具有重要的指导意义,是建设高质量高校教师队伍的思想源泉。“除了大学教师职业角色本身的要求之外,大学教师同时应该具备知识型的教师、反思型的教学者、有效能的沟通者、有责任的教育者、自发的学习者、合作型的工作者等特征。”[5]而教育家精神的具体内容恰好为大学教师提供专业知识、专业能力、专业精神、专业追求等方面的指引,促使大学教师超越“传道授业解惑”的传统角色定位,持续向新时代所需要的多重角色转型。

正是教育家精神与大学教师专业发展之间的内在耦合性,使得教育家精神作为大学教师专业发展的核心逻辑具有高度适切性。基于此,教育家精神融入大学教师专业发展的价值意蕴的有效实现,具体体现在教育家精神内在于教师的心灵世界进而引领教师专业发展,点明教师专业发展的理想样态与价值追求,外在于教师的行为责任进而弘扬教师教育家精神品质,以教育家精神基因推动大学教师专业发展。这也就是人们常说的“内化于心,外化于行”。

(二)内化于心:教育家精神引领大学教师专业发展的三个层面

教育家精神有效引领大学教师专业发展,是大学教师将教育家精神内化于心的基本前提。“教育理论对于教育实践最重要的功能在于对教育实践工作者的启迪与唤醒,以及增加教育实践工作者的实践智慧。”[6]将作为理论存在的教育家精神转化为大学教师专业发展的内核精神基因,从而持续引领教师专业发展向善向好,是教育家精神对大学教师专业发展的价值意蕴所在。教育家精神作为一种外在指引,从理想信念、道德情操、育人智慧、躬耕态度、仁爱之心、弘道追求六个方面对教师专业发展进行了全新阐释,促使传统的教师精神向内涵更为深刻的教育家精神提升,进而转化为教师的内生动力,从价值向度、实践维度与精神高度三个层面驱动大学教师专业发展。

在价值向度上,教育家精神为大学教师专业发展树立价值追求,勉励大学教师以家国情怀、立德树人的崇高价值追求投身教育研究与教学实践,致力于开拓学科专业领域新理论、新视角、新方法,树立为党育人、为国育才的职业信仰,将教育理想信念化作道德精神力量,勇担教育强国使命,进一步明确大学教师的专业追求,葆有心有大我、至诚报国的职业理念与以文化人、赓续文脉的发展意识。在实践维度上,教育家精神为大学教师专业发展提供动力源泉,指明大学教师的职业发展定位——新时代教育家,明确大学教师需具备知行合一、博学笃实的学术操守,始终以“经师”“人师”融于一体的大先生为标准要求自身,激励大学教师不断丰富专业知识,锤炼专业能力,不仅要掌握学科知识、通识知识与教育知识,还要提升教学能力、教研能力、教育能力和交流合作能力。在精神高度上,教育家精神为大学教师专业发展筑起精神支柱,进一步涤清大学教师的专业精神,促使大学教师自觉提升自身师德修养,深植教育家精神基因,保持勤学笃行、求实创新的职业态度,激发大学教师仁而爱人、无私奉献的教育情怀,鞭策大学教师不断深化创新意识,立足教育科学研究,破解教育难题,以持续推动教育高质量发展。

“教育家之所以称为‘家,应该超越一般意义上的教育工作者,体现出更强的生命张力,表现出强烈的使命感和责任感。”[7]因此,教育家精神以其更为深刻的精神底蕴引领、优化大学教师的专业发展,为大学教师专业发展提供价值追求、动力源泉与精神支柱。

(三)外化于行:大学教师在专业发展过程中弘扬教育家精神的两个重点

大学教师在专业发展的实践过程中弘扬教育家精神品质,是将教育家精神外化于行的重要表征。大学教师在专业发展过程中具有自我独立性与自主权,可通过“主动构建合情合理的精神世界,由被动的‘在场过渡到有情感融入的、充满激情的‘入场”[8],提升行动自觉,促进专业素养的不断养成。大学教师将内嵌于心的教育家精神基因转化为外化于行的教师专业发展实践,从而持续强化教育家精神作为教师专业发展的核心逻辑与价值取向,同样是教育家精神对大学教师专业发展的价值意蕴所在。在教育家精神的方向引领下,大学教师专业知识、专业能力不断增长,专业精神不断加强,专业追求不断完善,在这一过程中,他们也在进一步地践行教育家精神取向,丰富教育家精神内涵,由此形成良性循环。

在专业知识与专业能力方面,大学教师专业知识与专业能力的有机结合,可实现育人智慧的最大化。“育人智慧是教育家在遵循教育目标、积累教育经验的基础上,基于自身的核心素养、教育理念和教育艺术集成创新而形成的具有鲜明个性的教育能力。”[9]大学教师能够根据学生的个性特点有针对性地开展教学,深入浅出地讲解专业知识,从而达到启智润心、因材施教的效果,是构建和谐师生关系、培养高水平创新型人才的关键步骤,是其专业能力的重要体现。在这一过程中,专业发展与教育家精神内核交相呼应,相融共生。

在专业精神与专业追求方面,大学教师专业精神与专业追求体现着中国教育家精神的时代意蕴,是对中国教育家精神的实践传承与创新发展。教师在专业发展过程中以教育家精神基因为根基,构建“学高为师、身正为范、培根铸魂、崇德尚美、立德树人、作育新人”的人民教师价值追求[10],并在自身教育教学实践过程中创新发展教育家精神,助推教育家精神内涵与时俱进,从而进一步坚定初心使命、道德情操、躬耕态度、仁爱之心与弘道追求,进而保障专业精神与专业追求的纯洁性与先进性。在这一过程中,大学教师以其教育家精神品质感染带动学生,其价值取向和品格特质在潜移默化中影响着学生的价值观念与道德水平,为学生提供榜样示范[11],建立道德情感纽带,推动师生共同体建设,从而进一步实现教育家精神的传承与弘扬。

大学教师在专业发展过程中弘扬教育家精神品质,就是要把教育家精神践行在日常教育教学、科研、管理工作甚至日常生活的细节之中,体现于大学教师丰富的专业知识、深厚的专业能力、恬淡的专业精神、崇高的专业追求中,以教育家理念涵养精神世界,以教育家情怀培育时代新人,以教育家担当助力教育强国,真正将教育家精神内化于心、外化于行,做到知行合一。

二、教育家精神融入大学教师专业发展的内在机理

教育家精神作为当代教师成长为优秀教师的价值追求、动力源泉与精神支柱,对于促进大学教师专业发展具有重大意义。持续强化大学教师群体对教育家精神的理论认知、情感共鸣、意志保障与实践养成,是实现教育家精神引领下高质量推进大学教师专业发展的重要前提。因此,从知、情、意、行四个维度澄明教育家精神融入大学教师专业发展的内在机理(如图1),阐释教育家精神融入大学教师专业发展的理论认知逻辑、情感共鸣逻辑、意志保障逻辑与实践养成逻辑,有助于从更深层引领大学教师将教育家精神内化于心、外化于行,确保教育家精神引领下大学教师专业发展朝着正确的、理想的方向迈进。

(一)教育家精神融入大学教师专业发展的理论认知逻辑

理论认知,即指个体揭示事物发展本质与运行规律的系统性认知。马克思指出,理论的任务在于“把可以看见的、仅仅是表面的运动归结为内部的现实的运动”[12]。大学教师对于教育家精神的理论认知是教育家精神融入大学教师专业发展的首要前提,是将教育家精神理论有效转化为高质量教育教学实践的关键环节。然而,“教师作为教育变革主体,往往会陷入理论学习与实践工作‘两张皮的困境,认为理论‘无用,无法指导解决实际教育问题”[13],由此导致实践工作难以推进。因此,教育家精神融入大学教师专业发展,首先要从明晰理论认知入手,培养教师坚持用理论指导实践、用实践检验理论的教学认识论。

由于教师专业发展首先是一个自主推动的过程,教育家精神有机融入大学教师专业发展,需要大学教师充分发挥理论自觉,深刻领悟教育家精神的核心要义,实现对教育家精神的主观接纳,并从中汲取奋进精神力量,强化立德树人使命,提升教育思想觉悟,进一步实现教师专业精神与专业追求的淬炼升华。

教育家精神根植于中华优秀传统文化沃土,体现出中华传统师道的中国式现代化传承。习近平总书记在致全国优秀教师代表的信中所阐明的“教育家精神”的六个方面,深刻揭示了新时代中国教师的崇高责任使命,是教师提升自身专业发展的理论源泉与行动基石。大学教师在专业发展过程中,需要全面把握教育家精神与教师自身专业发展的契合要点,从理论认知层面接纳教育家精神。“心有大我、至诚报国的理想信念”是教育家精神之“根本”,“人民教师要自觉回答好为谁培养人,培养什么人,如何培养人这一教育的根本问题,始终坚守‘为党育人、为国育才的初心使命”[14],进而明确大学教师专业追求,树立高尚职业理想。“言为士则、行为世范的道德情操”是教育家精神之“基础”,同样也是大学教师专业精神的核心内涵。教师的师德素养与行为规范通过潜移默化影响着学生成长与发展,对学生世界观与价值观的建立发挥着重要作用。“启智润心、因材施教的育人智慧”是教育家精神之“本体”,强调大学教师需要扎实的专业知识与过硬的专业技能,具备“转识为智”的教育功底,能充分发挥教学机智,激发学生学习兴趣与潜力。“勤学笃行、求是创新的躬耕态度”是教育家精神之“关键”,点明了大学教师专业精神中的职业态度。大学教师应充分发挥学术科研能力,不断开拓学科专业领域新理论、新视角、新方法,扎根教育事业,研精覃思,默默坚守。“乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心”是教育家精神之“标识”,凝练了教师专业精神中必不可少的师德修养。大学教师应当以教育教学工作为志趣,以学生全面发展为己任,建立师生之间坚固的情感联结,涵养教育健康绿色生态。“胸怀天下、以文化人的弘道追求”是教育家精神之“境界”,呼吁大学教师在追求专业发展过程中应当具备发展意识与长远眼光,立志铸魂育人,追求大家风范,以胸怀天下、以文化人之格局,育人育才,争当大先生,努力培养堪当民族复兴大任的时代新人。作为国家高等教育事业的重要建设者与参与者,大学教师唯有从认知层面积极接纳和充分理解教育家精神的实质意蕴,把握教育家精神各要点与教师专业发展各要素之间的耦合联结,才能得以涵养精神世界,提升专业素养,潜心教书育人,为新时代拔尖创新人才培养贡献智慧力量。

(二)教育家精神融入大学教师专业发展的情感共鸣逻辑

“主体性教育理论指出:接纳只是主体允许对象以客体的身份存在,以独特的结构存在于主体的思想认识层面;内化是指主体将感知到的思维和观点转化为自我的认知、情感、意志、信仰等,将客体的一切符合主体的思维系统转化为主体的一部分,使客体与主体成为同一整体的存在。”[15]因此,在理论认知层面接纳教育家精神的基础上,从情感活动层面将教育家精神的本质内涵真正内化为个体信仰,是教育家精神有机融入大学教师专业发展的关键环节。

如果说处于理论认知层面的教育家精神只是作为一种知识性存在,那么从情感活动上体认教育家精神价值、领悟教育家精神意蕴、树立教育家精神信仰,则是对理论的进一步深化、内化,由此形成的心理定势不仅能强化教师对教育家精神的认知程度与认知效果,更能指导教师践行教育家精神。“情感影响人们对信息的选择、评价和预测,只有经过情感的发酵,才能实现理性认知与情感认同的高度融洽,最终形成人们的信念。”[16]在理论认知与情感活动的双重引导下,大学教师能够自觉主动地内化教育家精神,形成教育家精神信念,并适切地将其融入自身教育教学实践之中,从而有效促进自身专业知识、专业能力、专业精神、专业追求的持续提升。

大学教师作为知识分子,经过长期的精神教养和思想磨砺而摆脱单纯的生物实体和知识实体状态,以包摄生命充盈、精神充实、情感充沛、德性充达的精神实体状态存在,其必须具有勤学笃行、求是创新的躬耕态度,胸怀天下、以文化人的弘道追求,既要“学问凸显”,也要“思想彰显”[7];既要“至诚报国”,又要“乐教爱生”;既要“言为士则”,又要“因材施教”。这不仅是国家教育强国战略对大学教师提出的整体要求,也是大学教师作为人师者必备的道德情操与价值追求,更是大学教师专业发展过程中需要不断强化的专业精神与专业追求。尽管情感活动的外在表现相对微弱,但其却对个体的认知和行为起着举足轻重的作用。从情感活动层面出发,大学教师理应寻求自身专业发展与教育家精神实质的契合之处,积极创造情感体验,强化心理认知,从情感层面上转化、内化、深化,并达至与教育家精神共鸣,以此深度指导自身专业实践。

(三)教育家精神融入大学教师专业发展的意志保障逻辑

“意志从理性的角度向人类的感官发出指令,使人的视听言动皆处在意志之心的掌控之下”[17]。意志通过对个体心理活动的导向、调控、维持,从而实现指导个体行为表现、保障个体行动持续朝向理想状态发展的功能。因此,大学教师的主观意志是教育家精神持续融入大学教师专业发展、助推大学教师持续实践教育家精神的基础保障。

意志是个体主观意识能动性的重要表达路径,其作用的发挥一般包括两个阶段:第一阶段,个体根据意志活动确定行动的目的和选择采取何种行动;第二阶段,个体努力克服客观上和主观上遭遇的种种阻碍,根据预先决定的目标坚定地采取持续性行动。因此,意志具有强大的内驱力与能动性,能够促使个体主观意愿上维持原有行动,此即为意志的保障功能。如果说认知是关于个体形塑对事物“是什么”的认识,情感是关于个体树立事物“应如何”的认识,那么意志就是指导个体“怎么做”的认识。进言之,大学教师对于教育家精神的理论认知得以建立,情感活动得以运行,便完成了对教育家精神本质与价值的认识,而后便是其主观意志发挥保障作用,促使自己在专业发展过程中持续实践教育家精神。

在教育家精神融入大学教师专业发展的过程中,应充分重视教师主观意志对于其践行教育家精神的驱动作用。其一,将教育家精神融入大学教师专业发展,应切实符合教师群体的集体意志与普遍利益,尊重和理解教师群体的工作愿景与职业诉求,实现融入合理性,保障融入通畅性,做到融入积极化、正向化。其二,要找寻大学教师主观意志发挥作用的时机,以此不断强化教师对教育家精神的理念内化。大学教师应正确认识意志与认知、情感、行为的关系,积极培养坚定意志,充分发挥意志保障作用,将教育家精神的六维精神图谱与个体日常教育、教学、科研工作紧密结合,通过自我暗示、自我评价等方式自觉强化对教育家精神的理解与把握,促进自身专业知识、专业能力、专业精神、专业追求与教育家精神要求不断靠近。

(四)教育家精神融入大学教师专业发展的实践养成逻辑

“实践养成既表征为动态过程,又体现为静态成果。”[18]教育家精神融入大学教师专业发展,既需要教师在具体教育教学实践中逐步养成教育家精神,又需要将认知、情感、意志最终化为行动付诸于教育教学实践。因此,实践养成是教育家精神从知、情、意、行四个维度有机融入大学教师专业发展的目标归宿,是教师真正将教育家精神内化于心、外化于行的具体表现。

虽然“教育家精神”这一概念作为一种客观、抽象的术语被首次提出,但教育家精神却长久地存在于中国悠久的教育发展进程中。“教育家精神是教育工作者在长期育人实践中形成的价值理念和崇高品质的集中表达。”[19]因此,教育家精神融入大学教师专业发展的实践养成,其精髓便在于将客观、抽象的理论概念转化为教师群体日常教育教学的主体实践,将教育家精神真正内化为教师的认知结构、情感结构与意志结构,最终转化为教师具体的行动结构,与教师的实践活动紧密融合,成为教师专业知识、专业能力、专业精神与专业追求的核心部分。大学教师对教育家精神的理论认知、情感内化与意志保障,能够在其专业发展进程中最终以显性的行为实践表现出来。这一过程既是大学教师将教育家精神内化为自身精神世界之行为标准的过程,也是将以理论形式存在的教育家精神进一步外化为以实践形式存在的教育家精神的过程。“以知导情,以情达意,以意促行,以行践知”[20],知、情、意、行是一个循环往复、彼此关联、良性互动的动态过程,缺一不可。同样地,教育家精神从中华民族长久以来的宝贵育人实践中形成,又重新作用于新时代中国教师的教育教学实践,亦是一个循环往复、彼此关联、良性互动的动态过程。从知、情、意、行四个维度引导大学教师接纳、内化并持续实践教育家精神,是教育家精神融入大学教师专业发展的必然选择。

传承与弘扬教育家精神,最终要落到大学教育具体的行动实践上来。具体而言,要深入贯彻学习教育家精神,将教育家精神自然融入大学教师的专业发展过程当中,使重视、践行、传承、弘扬教育家精神成为教师群体的主观日常行动。高校应开展深入学习贯彻教育家精神专题论坛、沙龙、研讨会、座谈会等系列学术活动,组织教育家精神专项课题研究,充分挖掘中华优秀传统文化中的教育资源,激发教师立德树人教育追求,鼓励教师人人争做教育家型教师,进而促成教育家精神融入大学教师专业发展的实践养成。

三、教育家精神融入大学教师专业发展的实践进路

基于教师专业发展的心理建构过程,大学教师专业发展包含着“知、情、意、行”——专业知识、专业情操、专业意志和专业行动四方面内容[21]。从知、情、意、行四个维度构建教育家精神融入大学教师专业发展的路径,符合大学教师专业发展的逻辑过程,为丰富大学教师专业发展的内涵提供了一种新理路。

(一)强化理性认知,把好教育家精神融入大学教师专业发展的着力方向

认知是教育家精神个体内化过程的第一个环节,大学教师只有在对教育家精神建立理性认知的基础上,才能引发深层次的情感共鸣,进而引导其自身行为朝向正确的方向发展。一方面,在认知内容上应着力强化大学教师对教育家精神的实体认知、理论认知以及价值认知。一是要注重实体运用,提高教师群体对“教育家”这一概念的实体性、具象化的感知力。教育家精神并非主观臆想,而是中华传统师道文化长期发展的产物,其植根于中华民族传统与现代的交融。对此,教育相关部门及高校应大力深挖教育家的先进事迹,建设教育家宣传基地,以实体传播、现身说法等形式为基本依托,运用媒体宣传、事迹报告、学习参观、馆课融合等多种手段,鼓励广大大学教师向榜样看齐,学习“人民教育家”“全国模范教师”“全国优秀教师”等荣誉称号获得者的理论素养、育人实践经验、崇高品德和精神风范。二是要注重理论引领,推进大学教师对“一心六维”教育家精神谱系内容、价值原则和实践要求的系统认识和学习[18]。相关部门要系统构建教育家精神理论引领的知识体系,深化对教育家精神的理论阐释,并建立起教育家精神理论知识的系统性框架,引导每一位大学教师个体通过科学的理论学习方法,深刻体会教育家精神的丰富内涵、内在关系等。三是要注重价值取向,强化新时代大学教师承担国家使命、社会责任的理想信念。高校要明确立德树人的价值坐标,促进不同思维准则和价值取向之间的交流与沟通,为大学教师践行教育家精神提供价值导向[22]。另一方面,在认知方式上,应遵循教师个体认知发展的基本规律,突出表征认知和具身认知方式。教育部教师管理相关部门要及时整理与研究中华优秀师道文化中教育家精神的具体表征,设计教育家精神相关的教师学习资料、启动教育家精神出版工程计划,明确大学教师专业发展应当学习的对象、目标、内容、重点等。同时,社会要做好影视与舞台剧等场景的阐释和形塑,创建认知的具体语境和氛围,创设教育家精神沉浸式体验场景。

从宏观层面上看,教育家精神融入大学教师专业发展的着力方向直接影响大学教师对于这一精神符号的认知建构。把好以下三个大方向,有助于大学教师将教育家精神内化于心,外化于行。一是要把好政治方向,瞄准教育强国建设目标。应加强党对大学教师工作的政治引领,将党的领导融入教育家精神与大学教师专业发展融合的全过程,以党建引领大学教师队伍建设,服务现代化教育强国建设。高校及其各级党组织应加强组织领导、整体规划、顶层设计,将教育家精神融入到党建、思想政治教育、师德师风建设等工作中去。二是要把好培育方向,将教育家精神融入大学教师专业发展全过程、各领域。在融入过程中,既要保证教育家精神传承的完整性和系统性,又要确保这一精神贯穿于大学教师专业知识、专业能力、专业精神、专业追求等专业发展全过程,开发多层次、可实践的大学教师培养管理方案,从时间结构和内容结构上对高质量推进大学教师专业发展的目标进行统筹规划,促使教育家精神在教师头脑中由抽象的精神符号转向具象的精神画像。三是要把好时代方向,坚持守正和创新相统一。在推进教育家精神融入大学教师专业发展进程中,既要加强对传统师道文化的溯源,大力弘扬教育家精神,体现一以贯之的师道精神,更要注重融入载体、形式、方式的创新,赋予其新时代表现形式,使之始终与时代发展同向同行,不断激活教育家精神的生命力。

(二)培植情感内化,提升教育家精神融入大学教师专业发展的主体自觉

情感共鸣是教育家精神内化于广大大学教师内心的关键所在。大学教师在对教育家精神进行认知整合的过程中,以情感为纽带不断丰富对于教育家精神的情感体验,进而达成精神共鸣。鉴于此,一方面,要以情感引领、情感熏陶为载体夯实大学教师情感发生的基础,建立起其与教育家精神之间的情感联结。从精神文化层面看,仪式传播对意识培育具有积极的建构作用[23]。政府相关部门要以文化建设、平台搭建为媒介,建构起立体式的传播范式,加强社会舆论空间正向情感的引导。同时,高校应积极构建多样化的教育家精神情感体验的现实场域、虚拟场域、文化心理场域,开展专题研修、学术研讨、日常教研等活动,激发大学教师的教育家情怀,通过感知优秀教育家的先进事迹唤醒大学教师内心深处的情感共鸣与身份认同。另一方面,要以情感表达为中介促进大学教师内心的情感共鸣,增强教师对教育家精神的信念信心。情感表达的客观本质是教师个体向他人展现自身的价值关系,是情感共鸣的行为表现。政府部门、高校、社会相关部门应协同合作,搭建起高效运转的教师对话交流平台,建设完善的校际、校社教师情感交流与沟通机制,鼓励广大教师就教育家精神的六方面核心内容分享自己的理解和思考,重新认识教学职责之根本、科研事业之基础、回报社会之使命、传承文化之责任,提升职业认同感。在此基础上,高校要积极鼓励大学教师形成专业研究团队,申报教育家精神专项科研课题,开展相关项目研究,产出相应学术成果,进一步提升大学教师践行教育家精神的主体自觉性。

“广大教师是新时代教育家精神的主要继承者和弘扬者。要通过全方位开展系统教育,推动广大教师理解和领会新时代教育家精神的丰富内涵,做到学思践悟,形成思想自觉和行动自觉,从而筑牢精神弘扬所依靠的主体力量。”[24]教师专业发展是教师作为主体自觉、主动、能动、可持续地完善自身的过程。当前大学教师专业发展普遍面临着教师角色定位不清晰、责任伦理缺失等问题,只有唤醒大学教师的主体意识、思想自觉和专业自觉,才能促使其在教育家成长路上不断前行。第一,要引导大学教师牢记职业使命担当,提升主人翁意识。教育家精神融入进程是面向群体、针对全体教师的,大学教师应以主体身份把握自身的能力、责任、需求和发展目标,明确发展方向。同时,高校应给予教师合理的自主权和决策权,提供专业发展支持,引导教师自觉承担时代责任,形塑大学教师内在化的生命价值自觉。第二,增强大学教师践行教育家精神的思想自觉。大学教师应将内化教育家精神摆在首位,深刻领会并肯定其核心要义,掌握精神实质,把握贯穿其中的立场观点,坚定家国情怀、躬耕育人、求实创新、扎根奉献的理想信念,提升自身道德人格修养,真正实现“经师”与“人师”相统一。第三,引导大学教师坚定融入教育家精神的专业自觉。高校应激发大学教师专业发展的内驱力,推进自主发展型大学教师队伍建设。大学教师要以推动高质量高等教育发展为己任,主动参与教育家精神相关系列活动,在日常教学、行政、科研、社会服务等工作中积极践行教育家精神,充分了解党情、国情、社情、民情、学情,不断提升自身专业素养,充盈职业生命。

(三)锤炼意志品质,确保教育家精神融入大学教师专业发展的常态长效

意志品质是教育家精神落实的动机系统,是个体实现从意识层面到行为层面转化、“保持”教育家精神持续实践的内在动力。锤炼大学教师教育家精神的意志品质,需要教师个体动机和外部环境动力共同发挥作用。一方面,从教师个体角度讲,体认教育家精神生成逻辑、内塑教育家精神信念、理解自身职业角色定位、享受教育家精神生活是其精神意志建构的主要方式。大学教师应主动参与文化分享、意义交流、社会批判、情感沟通,不断增强自身意志力。另一方面,从外部环境角度讲,应以“推—拉”理论模型来强化大学教师精神意志的外部动力。在“推—拉”理论模型中,推力是指促使个体脱离当前状态的消极因素,拉力则是指吸引个体向目标状态发展的积极因素,旨在不断增强个体的内部动机[25]。具体而言,一是以克服消极因素作为推力制约,消除精神虚无和意志迷失。在工具理性、功利主义、事务主义的冲击下,教师队伍普遍面临着道德风险与价值冲突,极易丧失精神和意志的生长点,乃至陷入职业倦怠,导致专业发展长期处于停滞状态。这同样也是当前大学教师面临的挑战之一。鉴于此,高校应组织教师积极主动加强自身的精神修养和思想磨砺,提炼教育智慧,重构教育情怀。二是以国家政策导向作为拉力牵引,突出教育家精神的引领。教育主管部门要将教育家精神作为重要专题纳入各级各类高校教师培养体系,以完善的教学体系和专业的培养计划作为支撑,推动教育家精神进培训、进课堂、进教师头脑,进而融入大学教师专业发展。此外,高校要系统推进科研经费、项目、成果评价管理改革,完善大学教师激励机制,强化积极性动机,尤其要关注“青椒”群体的职业生存状态,营造高校发展的健康生态,持续提升大学教师的育人成就感,有效激发教师投身教育强国建设的内生动力。

固化于制是实现常态的关键。“制度是国家治理和社会治理的根本支撑,制度完善与成熟的程度,是衡量国家和社会成熟与完善程度的关键标准。”[26]从大学教师职业生涯出发,构建科学规范、系统有效、体系完备的制度体系,能够有效促进教育家精神融入大学教师专业发展的常态长效。一是健全教师准入制度。高校要对教师的聘用引进严格把关,严格考查其思想政治、师德师风以及专业基础,确保大学教师后续专业发展的持续稳定。二是建立健全大学教师发展培训制度。高校要将教育家精神融入到大学教师职前培养和职后锤炼一体化进程中,构建相互衔接的教师专业发展制度体系,健全教育经费投入机制,赋予大学教师人才培养、科学研究、学科建设等方面的参与权和发言权,拓展教师专业发展空间。三是完善教师评价管理制度和考评标准。高校要依据教育家精神相关文件重新修订完善大学教师评价考核制度与考评标准,将理想信念、道德情操、仁爱之心作为基础性指标,将育人智慧、躬耕态度、弘道追求作为发展性指标,建立健全大学教师师德师风考核机制,构建起以教师自评为主,学生、领导、同事、家长、社会人员等多主体参与的多元评价,分级分类评审教师的教学、科研、行政、社会服务等工作内容,落实师德第一标准。四是建立健全师德监督制度。高校要着力“构建学校、教师、学生、家长和社会多方参与的师德师风监督体系,动员各方力量对教师师德进行全过程、全方位监督”[27],促使大学教师自觉遵守师德规范。此外,高校应建立起与大学教师专业发展相配套的保障制度,改善大学教师待遇,为大学教师潜心育人、专心科研、全身心履职尽责创设良好的工作生态。

(四)注重实践养成,夯实教育家精神融入大学教师专业发展的行动支持

教师自我专业发展必须走向实践,指向实践理性,“实践理性是教师正确思考教育实践的方式,是一种教师专业发展的品性”[28]。一方面,要以教育家精神为依托,加强大学教师个体行为实践。全社会要激励广大教师在教育报国理想信念中承担国家责任,树立服务国家战略和人民需求的信念,为高质量的高等教育发展而教,为办好人民满意的教育而教,践行为党育人、为国育才的教育初心;在行为世范的道德情操中涵养德行品格,扎实学识修养,做到躬行践履、行胜于言;在教书育人的职责使命中锻炼教育智慧、修养育人艺术,做到启智润心、因材施教;在仁爱情怀的专业精神中涵育师德修养,关爱学生、了解学生、尊重学生,投入、坚守、奉献和享受教育工作。作为高等教育工作者,大学教师要通过学习教育家精神,以教育家的站位把握高等教育发展趋势,以更宽广的视野推进高等教育创新发展。另一方面,要构建大学教师实践共同体,提升教师专业发展的有效性。大学教师教学实践反思缺位是其专业发展过程中的常见问题,而教师实践共同体能够有效培育教师合作文化,发展教师实践性知识,提升教师个体实践智慧与实践反思能力,有利于促进“新手教师”向“专家教师”的转化[29]。因此,以践行教育家精神为共同愿景,以大学教师共同体为载体,以增强教师实践能力为目标,当是促进大学教师自我专业发展的必由之路。高校要鼓励新手教师、专家教师、学校管理者、政府相关工作者等多主体参与,依据学科背景的统一性和异质性成立大学教师专业发展小组,关注教师发展的内在需求,组织开展专项课题研究,发挥大学教师实践共同体的效能。

教育家精神融入大学教师专业发展是一项系统工程,全社会要共同努力,构建起多元支持体系,加强社会的实质性支持,为教育家精神融入大学教师专业发展营造优良生态。一是建立统筹协调机制,形成合力。相关部门应通力合作,加大对教育家精神资源的整合力度,合作设计教育家精神融入大学教师专业发展的实施方案,加大经费、平台、设备的投入力度,协调关系、沟通信息,积极组织专家、学者研究团队阐释教育家精神,为教师内化、践行教育家精神创设支持性条件,将学习成果真正转化为建设高素质专业化大学教师队伍的具体实践。二是营造尊师重教的良好社会风尚,夯实社会信任。尊师重教的社会氛围是推进教育家精神融入大学教师专业发展的现实要求,也是培养造就一支高素质专业化高校教师队伍的重要前提。要通过各类媒体宣传平台加大教育家精神宣传教育力度,鼓励社会团体、民间组织、企事业单位等出资赞助相关主题活动,充分展现教育家型教师的风采,提升教师对教育家精神的认可度和崇尚感,从而激励广大大学教师全身心投入到人才培养与科研创新之中,助推大学教师实现教育价值与教育理想的实践转化。

参考文献

[1] ILoandUNESCO.Recommendation Concerning the Status of Teachers[R].Adopted on 5 October 1966 by the Special Intergovernmental Conference on the Status of Teachers,Convened by UNESCO,Paris,in Cooperation with the ILO.1966.

[2] 全国人民代表大会.中华人民共和国教师法[Z].1994-

01-01.

[3] 中华人民共和国教育部.习近平致信全国优秀教师代表强调 大力弘扬教育家精神 为强国建设民族复兴伟业作出新的更大贡献 向全国广大教师和教育工作者致以节日问候和诚挚祝福[EB/OL].(2023-09-09)[2024-02-05].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/202309/t20230909_1079294.html.

[4] 纪念红军长征胜利80周年大会在京隆重举行[EB/OL].(2016-10-21)[2024-02-05].https://www.gov.cn/guowuyuan/2016-10/21/content_5122887.htm#1.

[5] 林杰.大学教师专业发展的内涵与策略[J].大学教育科学,2006(1):56-58,74.

[6] 彭泽平.对教育理论功能的审视和思考[J].教育研究,2002(9):9-13.

[7] 殷利.教育家精神的价值向度、实践维度与精神高度[J].中国教师,2023(11):81-84.

[8] 魏传光.大学教师精神实体的当代建构[J].大学教育科学,2015(5):69-74.

[9] 卢黎歌,武星星,李迎霞,等.大力弘扬教育家精神:学习习近平总书记致全国优秀教师代表的信精神笔谈[J].北京工业大学学报(社会科学版),2024(1):147-178.

[10] 冯用军,赵雪.论教育家精神的历史源流、时代意蕴与实践理路[J].当代教师教育,2023(4):1-8.

[11] 闫建璋,郭蕊.新时代导生共同体的应然形态及其构建[J].高教论坛,2023(6):93-99.

[12] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯全集:第25卷[M].北京:人民出版社,1974:349-350.

[13] 王鹏,韩利泽.提升教师理论自觉 助力高质量教育体系建设[J].吉林师范大学学报(人文社会科学版),2023(6):79-85.

[14] 张志勇,史新茹.“中国特有的教育家精神”的演进逻辑、本质内涵和时代价值[J].中国教育学刊,2023(11):1-6,96.

[15] 张桂华,顾栋栋.从接纳到内化:思想政治教育的主体性生成逻辑[J].江苏高教,2019(5):110-114.

[16] 王梅琳.中华优秀传统文化融入中国共产党治国理政的机制研究[D].曲阜师范大学,2020.

[17] 沈顺福.荀子之“心”与自由意志:荀子心灵哲学研究[J].社会科学,2014(3):113-120.

[18] 王娜,金昕.社会主义核心价值观实践养成的内在逻辑与关键点位[J].思想理论教育,2021(4):60-64.

[19] 罗生全.教育家精神的价值谱系及塑造机制[J].南京社会科学,2023(10):135-142,151.

[20] 毛华兵,王东.民族复兴视阈下传承弘扬中国共产党人精神谱系的四重向度[J].学校党建与思想教育,2022(15):22-25.

[21] 王立平.理性规定的大学教师专业发展[J].高教发展与评估,2021(4):66-73,110.

[22] 管健,杭宁.知情意行:四维一体铸牢中华民族共同体意识[J].南开学报(哲学社会科学版),2021(6):53-67.

[23] [美]克利福德·格尔茨.文化的解释[M].韩莉,译.南京:译林出版社,1999:36.

[24] 刘力波,张子崟.新时代教育家精神的内涵意蕴、形成机理与弘扬路径[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2023(5):28-36.

[25] BogueD J.Streams of Migration between Subregions: A Pilot Study of Migration Flows between Environments [J].Population,1958(2):328-345.

[26] 包心鉴.制度现代化:国家治理现代化的实质与指向[J].社会科学研究,2015(2):6-10.

[27] 徐士元,陈帅.高校师德他律机制研究[J].思想教育研究,2017(4):48-51.

[28] 曹永国.从实践主义到实践理性:教师自我专业发展的一个现代取向[J].南京社会科学,2014(7):122-127.

[29] 张平,朱鹏.教师实践共同体:教师专业发展的新视角[J].教师教育研究,2009(2):56-60.

The Value Implication, Intrinsic Mechanism, and Practical Approach of Integrating the Educator Spirit into the Professional Development of University Teachers

Luo Shengquan Wu Kaibing

Abstract: The educator spirit and the professional development of university teachers are consistent regarding value goals, practice subjects, and practice content. Taking the educator spirit as the core logic of university teachers' professional development can enhance its value implications. On the one hand, the educator spirit is inherent in the spiritual world of university teachers. It leads to the professional development of teachers, pointing out the ideal style and value pursuit of teachers' professional development. On the other hand, the educator's spirit is external to the behavioral responsibilities of university teachers, thereby promoting the spiritual quality and professional development of teachers. It can be referred to as internalized in the heart and externalized in actions. Based on a thorough clarification of the value implication of educator spirit in the professional development of university teachers, this article explores the internal mechanism of integrating educator spirit into the professional development of university teachers from the four dimensions of knowledge, emotion, volition, and action, and interpret the theoretical cognitive logic, emotional resonance logic, volitional identification logic and practical cultivation logic contained in it. The article further suggests strengthening the volitional quality, ensuring the standard and long-term effect of integrating the educator spirit into the professional development of university teachers, focusing on practical cultivation, and consolidating the action support for the integration of the educator spirit into the professional development of university teachers, thereby promoting the university teachers to grow into college teachers who cultivate people of the new era.

Key words: teachers' professional development; educator spirit; knowledge-emotions-volition-action; integration mechanism; practical approach

(责任编辑 李震声)

收稿日期:2024-01-15

基金项目:西南大学创新研究2035先导计划“智慧育人计划”(SWUPilotPlan001)。

作者简介:罗生全,四川南充人,西南民族教育与心理研究中心/西南大学教师教育学院院长、教授、博士生导师,主要从事教师教育、课程与教学论研究;吴开兵(通信作者),西南大学教育学部博士研究生。重庆,400715。