家庭背景、社会化发展水平对大学生创业意愿的影响研究

郭璐 梅玉明 胡保利

摘要: 创业意愿是创新意识与创业能力的集中体现,是大学生创业教育研究关注的核心问题。已有研究发现家庭背景是影响大学生创业意愿的重要客观因素。然而,在控制了家庭背景之后,影响大学生创业意愿的主观因素仍有待深入探究。基于魏德曼本科生社会化理论,本研究提出社会化发展水平影响大学生创业意愿的研究假设,并以省域高校大学生发展调查的大样本数据开展实证研究。研究发现,不同毕业规划学生群体的社会化发展水平存在显著差异,选择自主创业的大学生群体的社会化发展水平高于其他群体;家庭因素对大学生创业意愿有显著影响,但家庭因素中各维度的影响机制存在差异;提升社会化发展水平是促进大学生创业意愿的有效补偿机制。高校创新创业教育应发挥院校影响力,提出相应的教育策略,推动以促进大学生社会化发展为目标的创新创业教育变革。

关键词:大学生;创业意愿;影响因素;家庭背景;社会化发展水平

中图分类号:G640 文献标识码:A 文章编号:1672-0717(2024)03-0073-10

一、问题提出

创新是一个民族的灵魂,创新创业是一个社会进步的永恒动力。国家需要创业型人才,大学生是创新驱动发展的生力军和关键人才储备。自2015年国务院办公厅下发《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》以来[1],提升人才培养质量及大学生创业意愿成为高校创新创业教育的主要目标。因此,如何通过有效的创新创业教育激发大学生创业热情、促进大学生的全面发展,成为高等教育研究的热点问题。

在高等教育研究中探讨大学生的创业意向存在两个特殊性:一是学生通过创业教育接触到创业心态[2]以及创业技能,在这个阶段形成了创业认知和对创业生涯的态度[3];二是因为大学生正处于职业生涯的规划阶段,学生在选择职业时具有更大的灵活性[4],他们通常有更广泛的就业选择,而创业只是其中一个选择。因此,大学生创业意向的研究问题不同于传统创业领域的研究问题,具有异质性。魏德曼的本科生社会化理论认为,大学是学生社会化的重要阶段,会塑造学生的价值观念、期望与职业选择等[5]。社会化发展是个体通过社会互动,逐步适应社会期许和规范,最终自我实现的过程,它影响大学生的社会融入和职业发展[6]。职业选择理论认为创业是创业者(群体)的一种职业选择[7]。因此,大学生的创业意愿可视为其社会化发展的一种结果。

在现有的文献中,家庭因素作为大学生创业意愿的影响因素之一,得到了广泛的探讨和验证。这些因素包括家庭的经济状况、父母是否有创业经历,乃至家庭成员的社会网络[8],往往潜移默化地塑造了大学生较为稳定的价值观、风险偏好和个体特质。此外,更多的研究还聚焦在创业态度[9]、创业环境感知[10]、创业自我效能感[11]、创业环境[12]及创业政策[13]等因素,以解析这些因素对创业意愿的影响。现有研究主要基于狭义上的创业研究探讨了影响创业意愿的因素以及高等教育外部环境对大学生创业意向的影响[14]。然而,每个大学生都具有创新创业潜能是“广谱式”创新创业教育的理论假设[15]。尽管存在这样的共识,对创业意向影响因素的研究还是缺少了对大学生内在、可持续发展能力等因素的关注。

本研究从教育学视角出发,基于魏德曼本科生社会化理论建构分析框架,探讨家庭因素、社会化发展水平如何影响大学生的创业意向。研究从新的视角探究影响大学生创业意愿的因素,在无法改变家庭背景的情况下,为高校寻求提升大学生创业意愿的教育补偿机制。

二、文献综述

(一)大学生创业意愿是对未来创业行为的预测

国外学者Bird指出,创业意愿能够很好地预测创业行为,是促使创业行为发生的心理诱因[16]。Krueger[17]、Thompson[18]也对此进行了相关定义。不同学者对创业意愿的理解侧重有所不同,有学者认为创业意愿是个体心理特质,有的认为是对行为的承诺,还有的则认为是信念。但总的来说,学者们的共识是,创业意愿是创业行为的前置变量和预测指标。Raijman[19]、Lee&Wong[20]通过让受访者回答是否考虑过开办公司作为判断是否拥有创业意向的标准。本研究的研究对象是普通本科高校毕业年级的大学生,创业意向属于大学生职业规划的一种选择,因此本研究将创业意愿界定为大学生将自主创业作为毕业规划的主观心理倾向,以此表征大学生的创业热情及预测可能的创业行为。

(二)家庭背景对大学生创业意愿的影响

1966年发布的《科尔曼报告》,首次关注到家庭背景对学生学业表现的影响。虽然该研究是对美国基础教育领域的研究,但是随着高等教育的普及化,接受高等教育的学生越来越多元,家庭背景逐渐成为国内外学者研究大学生学业成就与职业发展的影响因素之一。由于家庭背景的内涵十分丰富,学界普遍形成的研究共识认为家庭经济资本、社会资本以及文化资本构成家庭背景的三个维度[21]。冲突主义的“阶层再生产理论”认为,家庭背景会在高等教育过程及毕业后的就业和职业发展过程中存在持续影响[22]。社会认知生涯理论(SCCT)也将成长背景与个体特质作为前置因素[23],强调了个人认知过程在生涯选择中的作用,为分析个体如何在社会环境中形成职业意向提供了理论基础。

学界普遍认为家庭背景对大学生创业意愿产生重要影响。国内外学者基于不同国家的数据展开了大量的实证研究,但研究结论并不十分一致。博兰尼调查了美国商学院学生的创业意愿,发现父母对子女创业行为的影响较小[24]。而霍夫曼等人运用丹麦注册数据进行分析,却发现父母职业对于大学生的创业倾向具有影响,父母职业为个体经营者的,其子女通常会有较强的创业倾向[25]。来自越南的研究发现父母教育水平和创业经历对青少年创业意向的影响并不显著[26]。我国学者也对家庭因素对大学生创业意愿的影响开展了相关研究,发现家庭所在地[27-28]、家庭经济情况[29]对大学生创业意愿有显著影响。以女大学生为对象的研究发现来自城市、富裕家庭、父亲有创业经历等家庭因素显著影响创业意愿[30]。由此可见,家庭背景作为大学生创业意愿的重要影响因素已被广泛关注,且其主要从父母的学历、家庭经济状况、家庭所在地以及父母是否有创业经历几个方面考察家庭因素对大学生创业意愿的影响。因此,本研究提出以下研究假设:

H1a:父母的受教育水平正向影响大学生的创业意愿

H1b:家庭所在地正向影响大学生的创业意愿

H1c:家庭经济状况正向影响大学生的创业意愿

H1d:父母的创业经历正向影响大学生的创业意愿

(三)大学生社会化发展水平对创业意愿的影响

大学生社会化是指本科生在高等教育机构中,通过与教师、同学、学术部门和专业团体等的互动,逐渐获得学术、职业、个人和社会四个维度的知识、技能、态度和价值,从而成为合格的专业人士和社会成员的过程[31]。鲍威的研究认为,魏德曼借鉴了齐克林的教育与自我同一性研究、阿斯汀I-E-O模型以及社会学领域对于成人社会化的相关阐释,最早提出本科生社会化模型来理解院校影响力对学生发展的影响[32]。该理论模型将家庭背景特征作为学生发展的前因变量,从心理结构和社会结构两个层面,分析社会化对于本科学生变化的影响作用,将职业选择、生活方式偏好、价值观、期望等作为考量大学生社会化发展的结果。Ryan等扩展了对魏德曼本科生社会化模型的使用,强调不同社会经济家庭背景、种族对学生社会化及认知需求影响的差异[33]。在大学教育过程中,大学生在家庭、学校、同伴圈等不同层面上的社会经验和交往关系对其个性、价值观、思维方式、行为规范等方面的影响和塑造,促进了其社会化发展。社会化发展通常被认为是一个包含多个方面和维度的概念,例如文化认同、人际关系、自我意识、道德水平以及职业规划等。

国内学者对我国大学生社会化发展开展了相关研究。张俊华、屈婷婷对大学生社会化进行概念界定,认为“大学生社会化指大学生通过进一步的社会文化学习,把一定的价值、态度、规范、知识技能等内化为自己日常生活的习惯性准则和个人能力,把自己塑造成一个具有独立生活能力、与社会相协调的成熟的社会人的过程”[34]。在实证研究方面,周华丽、鲍威基于魏德曼的本科生社会化的概念模型及大学生学习投入的相关理论,将人际交往与沟通、自我认知、社会认知界定为大学生社会化发展的考察维度,并对大学生社会化发展能力状况及其影响因素进行了探讨[35]。

大学生的创业意愿表征了其职业选择的主观心理倾向,可视为大学生社会化发展的结果。自主创业作为一种职业发展路径不仅需要认知社会、适应社会的能力,更加需要改造社会的动机与责任感,属于高度的亲社会行为。社会化程度越高的学生对社会角色的准备越好,职业抱负也越清晰。学者们研究认为,心理发展水平高的学生,自我效能感与抗压能力强,更有可能选择创业这条充满不确定性的道路[36];道德水平高的学生有更强的社会责任感,更关注通过自身成就的事业为社会创造价值,而创业正是实现这一目标的重要途径之一[37];具备良好的通用能力更有可能胜任创业的复杂工作[38];较强的职业规划能力也有助于学生自主地选择和规划非传统的就业路径[39]。有学者研究认为,社会化教育与创新创业能力各维度之间存在着极为紧密的内在关联性,对创新创业能力形成具有不可或缺的促进作用[40]。此外,还有学者认为,高校校园创业文化是青年学生社会化的新载体和新形态[41]。通过相关理论与思辨研究发现,学生的社会化程度能够在一定程度上预测他们未来的创业动向和可能性。因此,本研究推断社会化发展水平是大学生创业意愿的影响因素,并提出以下研究假设:

H2a:通用能力正向影响大学生的创业意愿

H2b:心理发展水平正向影响大学生的创业意愿

H2c:道德发展水平正向影响大学生的创业意愿

H2d:职业规划能力正向影响大学生的创业意愿

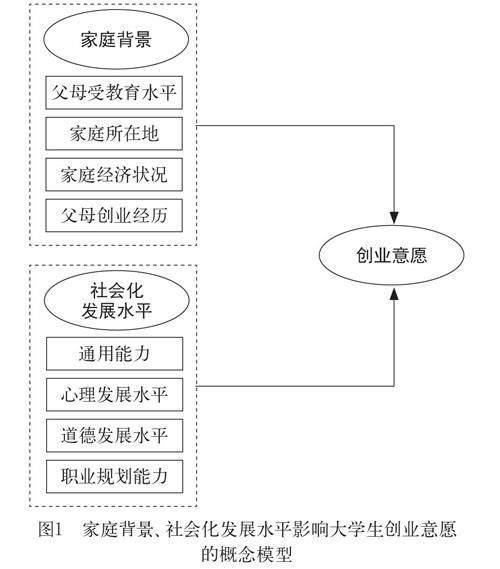

基于文献研究,本研究建构变量关系的概念模型如图1所示:

三、研究设计

(一)数据来源

本研究基于河北省高教学会与北京大学教育学院联合课题组共同开发的2021年“河北省高等学校大学生发展调查问卷”的调查数据。数据收集使用系统抽样的方法,抽取了河北省51所高校的毕业年级学生填写问卷。经过数据清洗,共回收有效样本数据量为96 915份。其中男生42 946人,占比44.31%;女生53 969人,占比55.69%。在毕业规划题项中,选择自主创业的学生共有2 285人,占总人数的2.36%。其中男生1 420人,占男生总人数的3.31%;女生865人,占女生总人数的1.60%。参与调查的学生中,选择“自主创业”选项是排除其他毕业规划后学生自报告的结果,相对客观、真实地反映了学生的创业意愿,因此有较大的参考价值。

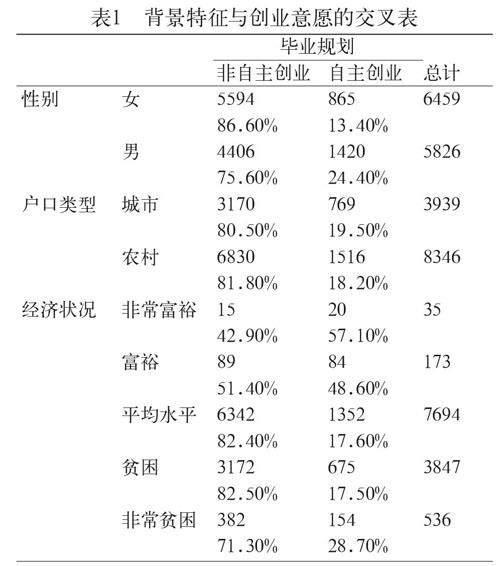

由于有创业意愿的学生在总样本中比例非常低,本研究选取2 285份有自主创业意愿的学生样本,并从没有创业意愿的学生样本中随机抽取10 000份,共12 285份,作为研究样本。样本分布如表1所示。

研究样本中有5 826名男生,6 459名女生;3 939名学生是城市户口,8 346名学生是农村户口;208人报告家庭经济状况为非常富裕或富裕,7 694人家庭经济状况为平均水平,4 383人家庭经济状况为贫困或非常贫困。选择考研的学生为4 598人,选择就业的为3 557人,选择自主创业的为2 285人,选择参军入伍的为142人,还不确定的为1 703人。在选择自主创业的2 285人中,男生有1 420人,女生有865人;户口类型是城市的有769人,农村的有1 516人;家庭经济状况困难(包括贫困和非常贫困)的有829人,平均水平的有1 352人,非常富裕或富裕的有104人。

(二)变量测量

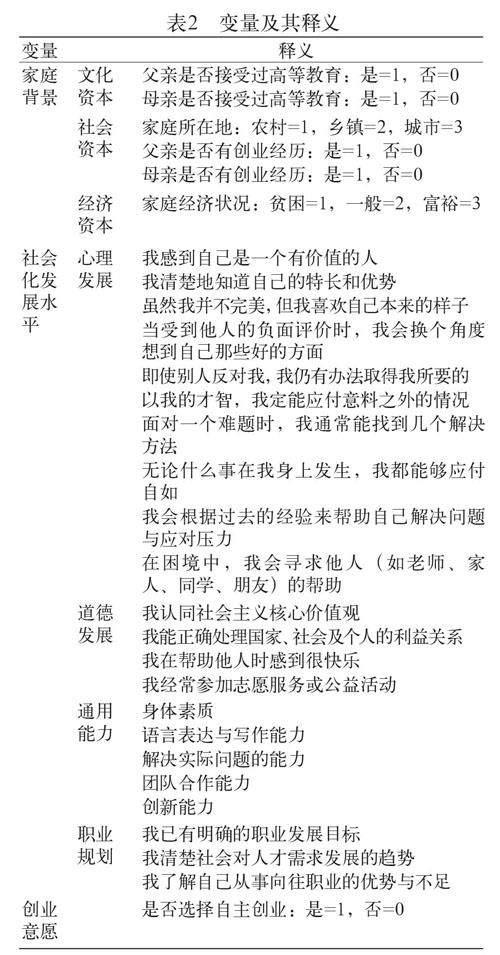

本研究的因变量为创业意愿,将调查问卷中毕业规划选择“自主创业”的学生认定为有创业意愿的大学生;自变量包括两类:家庭背景和社会化发展水平。

家庭背景是塑造大学生较为稳定的个体特质与职业选择倾向的重要成长环境。因此,本研究中家庭背景变量主要考察了家庭的经济状况、父母创业经历、家庭所在地、父母学历等信息。大学生的社会化发展是除了专业知识储备与技术能力之外的融入社会、自主发展的能力与水平。根据文献综述的分析,本研究从心理发展水平、道德发展水平、通用能力与职业规划能力四个维度考察大学生社会化发展水平,分别通过四个量表进行测量:通用能力测量题项参考厦门大学“全国普通高校本科教育教学质量调查问卷”能力发展部分题项;职业规划能力测量题项参考大学生职业生涯规划能力问卷[42];心理发展水平,主要考察学生的自我概念(参考自我概念量表[43])、自我效能感(选取Schwarzer及其合作者编制的一般自我效能感量表中的5题[44])、压力应对(参考“大学生心理压力应对方式问卷”[45]);道德发展水平测量题项参考“道德发展水平量表”[46]。社会化发展水平各维度题项均采用李克特5点计分,通用能力由“大幅下降”到“大幅提升”,其余维度由“非常不符合”到“非常符合”,根据自身实际情况的符合程度,1~5赋值。变量及其释义详见表2。

问卷的相关题项参考已有成熟量表进行相应整合与修改,社会化发展水平四个因子的内部一致性Cronbach's alpha系数均大于0.8,验证性因子分析的拟合指标在适配值范围内,表明样本数据和因子信效度良好(见表3)。

通过表3可以看出,自主创业群体社会化发展水平的均值最高(3.71),其余依次是参军入伍(3.69)、体制内就业(3.67)、国内读研(3.64)、国外读研(3.58)、体制外就业(3.57)、不确定(3.49)。大学生自评的社会化发展各维度均高于统计均值,普遍发展良好。其中,道德发展水平均值最高,说明大学生在社会主义核心价值观、社会责任意识等方面认同度较高,是社会化发展中较为突出的方面。心理发展水平的均值最低,这表明大学生在自我感知、自我效能感及压力应对等方面比较薄弱。通用能力与职业规划能力处于中等水平,说明大学生具备基本的职业发展能力,对职业生涯有一定的认知和规划。

(三)研究方法

本研究采用SPSS26.0作为分析工具,对大学生社会化发展水平量表进行验证性因子分析,以确保样本数据的信效度符合统计要求;以单因素方差分析比较不同毕业规划学生群体在社会化发展水平方面的差异;以二元Logistic回归分析家庭背景、社会化发展水平对大学生创业意愿的影响。

四、研究结果

(一)不同毕业规划学生群体社会化发展水平的差异

通过ANOVA方差分析,检验社会化发展水平在本科生毕业规划选择中的差异。由于各组间样本量有差异,因此在SPSS的方差分析中选择雪费检验效应量,结果见表4。

由表4可以发现,在不同毕业规划的学生群体中,社会化发展水平存在显著差异(P<0.05)。事后比较结果中,选择自主创业的群体与国内读研、体制外就业、不确定群体在社会化发展水平上存在显著差异(P<0.05),选择自主创业大学生群体的社会化发展水平的均值最高。因此,有理由推断社会化发展水平有可能是影响大学生创业意愿的因素。

(二)家庭背景、社会化发展水平对大学生创业意愿的影响

用二元Logistic回归分析家庭背景、社会化发展水平对创业意愿的影响。建立如下模型:

其中,P表示有创业意愿的概率,P/(1-P)是创业意愿概率的优势比(Odds Ratio)。解释变量Xf和Xs的含义分别为影响大学生创业意愿的家庭因素和社会化发展因素,βf和βs是相应解释变量的回归系数,其取值等于优势比的变化率,正的系数表示该解释变量会促进创业意愿,并且系数越大表示有创业意愿的概率越大。性别作为控制变量。模型系数的综合检验结果表明,Hosmer0.272>0.05,Nagelkerke R2为0.144,模型拟合程度良好,可信度可以接受。

回归结果显示(见表5),作为控制变量的性别是大学生创业意愿的显著影响因素,女生的创业意愿显著低于男生。在家庭背景中,父母学历对创业意愿影响不显著,H1a不成立。以家庭所在地是农村为对照组,家庭所在地是乡镇显著负向影响创业意愿,家庭所在地是城市对创业意愿影响不显著,H1b不成立。以家庭经济状况较差为对照组,家庭经济状况一般和富裕(含非常富裕)均显著负向影响创业意愿,H1c不成立。父亲、母亲有创业经历对创业意愿有显著正向影响,H1d成立。因此在这项研究中,父母的学历、家庭所在地和家庭经济状况对创业意愿的影响不显著或与预期方向相反,只有父母的创业经历对大学生创业意愿有显著正向影响。

在社会化发展水平中,通用能力对创业意愿的影响不显著,通用能力并不是影响大学生创业意愿的关键因素,H2a不成立。心理发展水平、职业规划能力均显著正向影响创业意愿,H2b、H2d成立,表明较强的自我认知、自我效能感及良好的心理素质有助于促进大学生的创业意愿;具备较强的职业规划能力,有助于明晰职业发展路径、把握创业时机和方向,显著促进大学生的创业意愿。值得注意的是,道德发展水平对创业意愿的影响与预期相反,呈现显著负向影响,研究假设H2c不成立。这可能是因为道德水平较高的学生对利益导向的创业活动持有保留态度。因此,在创业教育中,需要传递正确的创业价值观,创业不只是追求个人利益,同样体现社会责任意识。

综合来看,社会化发展水平对大学生创业意愿的正向影响作用超过了家庭因素。其中,心理发展水平和职业规划能力的影响最为显著,这为创业教育提供了可以作为的重点方向。同时,不同群体在性别、家庭背景等方面存在差异,需要采取有针对性的策略,促进大学生创业意愿的全面提升。

五、研究结论与政策建议

(一)研究结论

1.家庭背景对大学生创业意愿有显著影响,但家庭背景中各维度的影响机制存在差异

家庭背景对大学生创业意愿存在显著影响。Lent等人提出的社会认知生涯理论认为成长背景会对大学生的职业发展产生重要影响[47]。本研究中只有父母的创业经历对大学生创业意愿产生正向影响,且大于其他家庭因素的影响。父母的创业经历是大学生重要的替代学习经验,会影响其创业自我效能感与创业结果预期,进而促进其创业意愿。家庭经济状况贫困、家庭所在地是农村的学生更倾向于选择自主创业,不利的家庭背景或成长环境更有可能激发大学生自主创业的意愿。这与已有实证研究结论并不一致,例如有研究以北京大学本科生为研究对象发现,随着家庭资本的提高,大学生的创业意识会增强[48]。本研究对象为地方普通本科高校大学生,与“双一流”高校大学生的家庭背景有明显差异。由此可见,家庭背景对大学生创业意愿的影响机制较为复杂,基于不同研究对象得出的研究结论可能存在差异。因此,未来研究需要探讨家庭因素对于不同群体的创业意愿的影响机制,从而提出更为完善的研究结论。

2.提升社会化发展水平是促进大学生创业意愿的有效补偿机制

虽然家庭背景是大学生创业意愿的重要影响因素,但从整体上看,社会化发展水平对创业意愿的促进作用比家庭因素更大。因此,在家庭背景不可改变的情况下,提升大学生的社会化发展水平是促进其创业意愿的有效补偿机制。具体包括以下几个方面:

其一,提升大学生的心理发展水平。研究结果显示,“心理发展水平”在显著影响创业意愿的各因素中优势比最高,高于“父母具有创业经历”的优势比。大学生处于职业生涯认知与选择的关键阶段,面对当前严峻的就业压力,大学生只有建立了主体性,具备清晰、笃定的自我认知及较强的自我效能感,才有可能选择被大众认为是非主流的自主创业发展路径。此外,自主创业意味着开创新的事业、迎接新的挑战、应对更大的压力,需要提升自身的抗压能力。因此,完善自我认知、提升自我效能感、增强压力应对能力是提升大学生心理发展水平的重要方面,有助于促进大学生的创业意愿。

其二,提升大学生的职业规划能力。自主创业与其他职业选择相比,具有较强的不确定性,需要提升大学生的职业规划能力。提升大学生的职业规划能力就是帮助他们根据自身的能力和兴趣明确职业发展目标,突破传统的职业发展路径,通过了解社会发展趋势和需求,合理选择和规划自主创业。研究结果表明,提升职业规划能力有助于促进大学生的创业意愿。

其三,加强大学生的创业价值观培育。我们通常期望高道德标准与积极的职业意愿相联系。例如,有相关研究和理论强调道德和伦理在创业活动中的积极作用[49]。而本研究结果显示,道德发展水平负向显著影响创业意愿,与预期结果相反。这可能是由于部分学生对创业活动存在功利化、逐利至上的偏见,或将之视为个人主义价值取向。因此,高校在创新创业教育过程中“除传授知识技能外,还要关注学生价值观塑造以及精神品质与思想道德的提升”[50],凸显“思创融合”的必要性。创业教育需要正确引导大学生树立正确的创业价值观,创业不应是单纯追求个人利益的过程,同样要体现爱国、敬业、诚信的高尚品德,注重创业对社会发展和人民利益的贡献,实现个人追求和社会责任的统一。

(二)政策建议

每个大学生都是来自不同家庭成长环境的独特个体,大学的责任就是提供适宜的条件激发学生的创新创业潜能,培养创新创业人才[51]。其中,创新创业教育既是高等教育综合改革期全面质量提升的主要措施之一[52],也是实现创新人才培养的重要途径,可以有效提升学生的创业意愿[53]。大学生的创业意愿虽然受到家庭背景的影响,但是本研究认为,促进其社会化发展是提升大学生创业意愿的有效补偿机制。因此,研究提出如下政策建议:

1.高校创新创业教育应关注不同家庭背景大学生的发展

关注不同家庭背景大学生的发展是创新创业教育普适性的必然要求。教育的任务是个体的社会化,需要调整教学策略以符合不同学生认知的需要[54]。当前,高校开设的创业类通识教育课程尚未完全结合学生的实际需求[55],其普及效果并不理想[56]。为提升创新创业教育的普适性,高校应关注不同家庭背景大学生的特殊需求,因材施教。教育过程中应识别不同背景大学生面临的内在障碍,有针对性地设计教学内容,激发他们的创业热情和动力。例如,分享农村籍大学生返乡创业案例,介绍低资本投入的社会创业形式等。通过差异化培养,使创新创业教育真正惠及所有学生,帮助他们获得可持续的职业发展能力,提升创业意愿。

2.高校创新创业教育应帮助大学生转变定势思维

转变大学生职业规划的定势思维,培养其创业意识,是创新创业教育有效性的重要体现。很多大学生认为“创业要依靠家庭背景”,创业是“创二代”的事。有研究表明,有家族企业背景的大学生并不会自动将创业职业道路转化为理想,而与创业自我效能和独立动机有关,关键取决于其追求创业生涯的效能是否乐观[57]。家庭背景并非大学生产生创业意愿的决定因素,因此要引导大学生转变“只有家庭条件好才能去创业”的定势思维。高校在创新创业教育过程中,应采取多层次的策略,包括设置跨学科的创业教育课程,深入分析多样化的成功创业案例,组织与创业者的互动交流,让学生了解白手起家创业者的奋斗经历,帮助他们树立创业信心,克服定势思维的束缚。

3.高校创新创业教育应关注提升大学生的社会化发展水平

高校的创新创业教育不仅需要传授知识和技能,更需要提升大学生的社会化发展水平,将其作为“广谱式”创新创业教育的重要内容。

首先,优化创新创业教育课程内容。目前,高校开展的创新创业教育主要侧重创业基础知识的传授和创业技能的培养,相对忽视了大学生社会化发展状况。事实上,“学生除需要在专业学习方面储备相应知识、培养学术和技术能力外,还应得到良好的社会化发展,提升就业与进入社会的社会化能力和水平”[58]。因此,在创新创业教育过程中,有必要加强对大学生社会适应能力、道德价值观、心理素质、人际交往能力等方面的培养。

其次,拓展创新创业教育课程形式。当前,大学生社会化发展迟缓的现象越来越普遍[59]。大部分高校的创新创业教育仍旧停留在课堂教学层面,学生接触真实社会的体验很少;有的学生既看不到社会发展需求,也找不到自我价值实现的途径。因此,拓展高校创新创业教育课程形式,有助于促进大学生社会化发展水平的提升。其中,体验式学习是有效的创新创业教育方式,也是提升大学生社会化发展水平的重要途径。例如,支持学生开展社区公益服务,在实践中感知个体价值,提升社会责任感;支持学生参加社会实践,了解社会需求与行业动态;支持学生寒暑假实习、兼职,积累多元职业体验。高校应通过丰富多样的项目式、情景化教育形式,使“每个学生都进入一定的问题情境,从而展开他们的想象力,真实地意识到自己是一个真正的主体存在”[60],从而提升大学生自主发展与自主规划能力。

再次,突出价值导向,深化创新创业教育内涵。高校应坚守以育人为核心的创业文化认同[61],强化创新创业教育中的价值引领,鼓励和支持大学生社会创业(公益创业),实现经济效益和社会效益相统一。高校创新创业教育应突出价值导向,强调大学生的使命感,激发大学生的创业热情,这既是推动思创融合的创新创业教育变革,也是畅通大学生社会化发展的重要途径。

参考文献

[1] 国务院办公厅.关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见[EB/OL].(2015-05-13)[2021-09-12].http://

www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/13/content_9740.htm.

[2] Rippa P,Ferruzzi G,Holienka M,et al.What Drives University Engineering Students to Become Entrepreneurs?Finding Different Recipes Using a Configuration Approach[J].Journal of Small Business Management,2023(2):353-383.

[3] Shirokova G,Osiyevskyy O,Bogatyreva K. Explor-ing the Intention Behavior Link in Student Entre-preneurship:Moderating Effects of Individual and Environmental Characteristics[J].European Management Journal,2016(4):386-399.

[4] Passavanti C,Ponsiglione C,Primario S,et al.The Evolution of Student Entrepreneurship:State of the Art and Emerging Research Direction[J].The International Journal of Management Education, 2023(2):1-17.

[5] Weidman J.Undergraduate Socialization:A Conceptual

Approach[J].Higher Education: Handbook of Theory and Research,1989(2):289-322.

[6] 刘建榕,连榕.大学生社会性发展迟滞的质性研究[J].当代青年研究,2014(1):74-79.

[7] 苏靖,翟庆华,吴泗淙.基于职业选择理论的创业前因研究[J].天津大学学报(社会科学版),2013(6):562-566.

[8] Carr J C,Sequeira J M.Prior Family Business Exposure as Intergenerational Influence and Entrepreneurial Intent:A Theory of Planned Behavior Approach[J].Journal of Business Research, 2007(10):1090-1098.

[9] Solesvik M Z.Entrepreneurial Motivations and Intentions:Investigating the Role of Education Major[J].Education & Training,2013(3):253-271.

[10] 胡永青.基于计划行为理论的大学生创业倾向影响因素研究[J].教育发展研究,2014(9):77-82.

[11] Newman A,Obschonka M,Schwarz S,et al. Entrepreneurial Self-efficacy:A Systematic Review of the Literature on its Theoretical Foundations, Measurement, Antecedents, and Outcomes,and an Agenda for Future research[J].Journal of Vocational Behavior,2019:403-419.

[12] 吴立爽.创业环境对大学生创业意愿的影响研究:以在杭高校2114名大学生为例[J].高等工程教育研究,2019

(1):184-189.

[13] Li G,Long Z,Jiang Y,et al.Entrepreneurship Edu-cation,Entrepreneurship Policy and Entrepreneurial Competence:Mediating Effect of Entrepreneurship Competition in China[J].Education+ Training,2023(4):607-629.

[14] Zhu R,Zhao G,Long Z,et al.Entrepreneurship or Employment? A Survey of College StudentsSus-tainable Entrepreneurial Intentions[J].Sustainability, 2022(9):5466.

[15] 王洪才.创新创业教育的意义、本质及其实现[J].创新与创业教育,2020(6):1-9.

[16] Bird B.Implementing Entrepreneurial Ideas:The Case for Intention[J]. Academy of Management Review,1988(3):442-453.

[17] Krueger N.The Impact of Prior Entrepreneurial Exposure on Perceptions of New Venture Feasibility and Desirability[J].Entrepreneurship Theory and Practice,1993(1):5-21.

[18] Thompson E R.Individual Entrepreneurial Intent: Construct Clarification and Development of an Internationally Reliable Metric[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2009(3):669-694.

[19] Raijman R.Determinants of Entrepreneurial Intentions:Mexican Immigrants in Chicago[J].The Journal of Socio-Economics,2001(5):393-411.

[20] Lee S H,Wong P K.An Exploratory Study of Technopreneurial Intentions:A Career Anchor Perspective[J].Journal of Business Venturing, 2004(1):7-28.

[21] 童星.家庭背景会影响大学生的学业表现吗?:基于国内外41项定量研究的元分析[J].南京师大学报(社会科学版),2020(5):49-59.

[22] 刘精明.能力与出身:高等教育入学机会分配的机制分析[J].中国社会科学,2014(8):109-128,206.

[23] Lent R W,Brown S D,Hackett G.Toward a Unifying Social Cognitive Theory of Career and Academic Interest,Choice,and Performance[J]. Journal of Vocational Behavior,1994(1):79-122.

[24] Brenner O C,Pringle C D,Greenhaus J H. Percei-ved Fulfillment of Organizational Employment Versus[J].Journal of Small Business Management, 1991(3):62.

[25] Hoffmann A,Junge M,Malchow-M?ller N. Running in the Family:Parental Role Models in Entrepreneurship[J].Small Business Economics, 2015(1):79-104.

[26] Nguyen C.Demographic Factors,Family Back-

ground and Prior Self-employment on Entrepre-neurial Intention-Vietnamese Business Students are Different:Why?[J].Journal of Global Entrepre-neurship Research,2018(1):10.

[27] 祝军,岳昌君.家庭背景、人力资本对高校毕业生自主创业行为的影响关系研究:基于2017年高校毕业生就业状况调查的实证分析[J].中国青年研究,2019(1):107-113.

[28] 孟新,胡汉辉.大学生创业自我效能感与创业意愿关系中的调节效应分析:以江苏高校的实证统计为例[J].教育发展研究,2015(11):79-84.

[29] 马轶群,孔婷婷,丁娟.贫困经历、创业动机与大学生创业意愿提升研究:基于在校大学生调查数据的实证分析[J].高教探索,2020(1):109-116.

[30] 郭璐,胡保利,梅玉明.谁会成为创业女大学生?:基于家庭因素、在学经历、创业关键能力的实证分析[J].江苏高教,2022(9):62-69.

[31] Weidman J.Undergraduate Socialization:A Conceptual Approach[J].Higher Education:Handbook of Theory and Research,1989(2): 289-322.

[32] 鲍威.未完成的转型:高等教育影响力与学生发展[M].北京:教育科学出版社,2014:29.

[33] Ryan D.Padgett et al.The Impact of College Student Socialization,Social Class,and Race on Need for Cognition[J].New Directions for Institutional Research,2010(3):99-111.

[34] 张俊华,屈婷婷.新形势下大学生社会化研究[J].学校党建与思想教育,2017(21):60-62,86.

[35] 周华丽,鲍威.大学生社会化发展及其影响因素的实证研究[J].现代教育管理,2013(12):87-91.

[36] 柯江林,冯静颖,邓建光.大学生心理资本对创业意向影响的实证研究[J].青年研究,2013(3):40-49,95.

[37] Alfirevi? N,Poto?an V,Nedelko Z.Students Values,Professional Socialization and the Mental

Gap of Corporate Social Responsibility Perceptions

[J]. Plos One,2021(12):1-23.

[38] 李琳琳.中西部地区普通高校本科毕业生创业意愿的影响因素分析[J].教育发展研究,2017(23):15-22.

[39] 刘春花.学术资本:促进大学生创业能力提升的要素[J]. 教育发展研究,2010(21):67-70.

[40] 王冰,顾海川,李继怀.社会化教育与大学生创新创业能力形成的内在关联性及其引领功能[J].现代教育管理,2017(3):79-83.

[41] 李小贝.社会化理论视域下的高校校园创业文化研究[J].武汉理工大学学报(社会科学版),2014(05):911-915.

[42] 袭开国,顾雪英.大学生职业生涯规划能力问卷的编制[J].心理学探新,2010(1):78-84.

[43] 方晓义,袁晓娇,曹洪健,谢庆红.心理健康素质测评系统·中国成年人一般自我概念量表的编制[J].心理与行为研究,2012(4):248-254.

[44] 王才康,胡中锋,刘勇.一般自我效能感量表的信度和效度研究[J].应用心理学,2001(01):37-40.

[45] 张林,车文博,黎兵.大学生心理压力应对方式特点的研究[J].心理科学,2005(1):36-41.

[46] 赵飞.“四水平分层”评价:大学生思想道德评价的新方式[J].江苏高教,2010(6):102-105.

[47] Lent R W,Brown S D,Hackett G.Toward a Unifying Social Cognitive Theory of Career and Academic Interest,Choice,and Performance[J]. Journal of Vocational Behavior,1994(1):79-122.

[48] 蒋承,李宜泽,黄震.大学生创业意向影响因素研究:基于对北京大学学生的调查[J].高教探索,2018(1):120-123.

[49] Payne D,Joyner B E.Successful US Entrepreneurs: Identifying Ethical Decision-making and Social Responsibility Behaviors[J].Journal of Business Ethics, 2006(3):203-217.

[50] 尹兆华,刘丽敏,王丽红.融入党史元素的“思创融合”课程化探索:以北京科技大学为例[J].思想教育研究,

2022(6):145-148.

[51] 王洪才.创新创业教育:中国特色的高等教育发展理念[J].南京师大学报(社会科学版),2021(6):38-46.

[52] 余小波,刘潇华,黄好.改革开放四十年:我国高等教育改革发展的基本脉络[J].江苏高教,2019(3):1-8.

[53] Nabi G,Li?án F,Fayolle A, et al.The Impact of Entrepreneurship Education in Higher Education:A Systematic Review and Research Agenda[J].Academy of Management Learning &Education, 2017(2):277-299.

[54] 丁钢.教育叙事研究的方法论[J].全球教育展望,2008(3):

52-59.

[55] 尹金荣,吴维东,任聪静等.高校创新创业教育内涵式发展的困境、对策及展望——基于浙江大学20年创新创业教育的探索与实践[J].高等工程教育研究,2023(3):150-154.

[56] 赵军,焦磊.我国高校普及创新创业教育的困境、取向及理路[J].教育发展研究,2018(11):67-72.

[57] Zellweger T,Sieger P,Halter F.Should I Stay or Should I Go?Career Choice Intentions of Students with Family Business Background[J].Journal of Business Venturing,2011(5):521-536.

[58] 周华丽,鲍威.大学生社会化发展及其影响因素的实证研究[J].现代教育管理,2013(12):87-91.

[59] 刘建榕,连榕.社会性发展迟滞:一个亟待关注的领域[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2012(3):149-154.

[60] 王洪才.创新创业教育新论[M].南京:南京师范大学出版社,2023:252

[61] 赵庆年,曾浩泓.工具理性向价值理性的回归:大学生创业教育政策的价值冲突与平衡[J].现代教育管理,2022(5):36-45.

A Study on the Effects of Family Background and Socialization Development Level on University Students' Entrepreneurial Intentions

Guo Lu Mei Yuming Hu Baoli

Abstract: Entrepreneurial intention is the concentrated expression of innovative consciousness and entrepreneurial ability. It is a core issue of university students' entrepreneurial education research. Previous research has found that family background is an essential objective factor affecting college students' entrepreneurial intentions. However, after inspecting the family background, more factors influencing university students' entrepreneurial intentions still need further investigation. Based on Weidman's socialization theory, this study proposes the hypothesis that the level of socialization development affects university students' entrepreneurial intentions and conducts empirical research using student development surveys to collect large sample data from provincial universities. The study found significant differences in the socialization development level of student groups with different graduation plans. The socialization development level of university students who choose to start their businesses is higher than that of other groups. Family factors significantly impact students' entrepreneurial intentions, but each family factor impacts entrepreneurial intentions differently. Improving socialization development is an effective compensation mechanism to promote university students' entrepreneurial intention. Innovation and entrepreneurship education in universities should give full play to the institution's influence, propose corresponding educational strategies, and promote the reform of innovation and entrepreneurship education to promote the socialization development of university students.

Key words: university student; entrepreneurial intention; influencing factor; family background; socialization development level (责任编辑 李震声)

收稿日期:2023-11-29

基金项目:2021-2022年度河北省社会科学基金项目“河北省大学生发展的性别差异研究”(HB21JY013)。

作者简介:郭璐,河北石家庄人,河北大学教育学院讲师,厦门大学教育研究院博士研究生,主要从事大学生发展与教育研究;梅玉明(通信作者),河北省高等教育学会秘书处副教授;胡保利,河北大学教育学院研究员、博士生导师。保定,071000。