清代书院课艺:联结书院学与科举学的历史文献

刘海峰 赵凯

摘要: 在上千年的中国书院史上,多数书院都重视以考促学。从流传形态来看,清代书院课艺主要分为课艺原件、编入别集中的课艺和以书院名义选编的课艺总集三大类别;就主课艺内容而言,清代书院课艺大体包括制艺试帖、经史词章、时务西学等门类。书院课艺数量与书院数量、考课次数、书院额数和刊刻频率直接相关。尽管历史上汗牛充栋的书院课艺多已散佚,但其现存数量依旧十分巨大,无法准确估算。清代书院课艺具有一定的经学、文学、史学、书院学和科举学价值,深入挖掘其中的有用元素,可以从书院考课内容与科举考试内容、考课衡文标准与科举衡文标准、书院育人目标与科举取士目标、科举人物的思想观念与关系网络、书院生徒平时成绩与科考录取率等方面,考察书院学与科举学的共生和互动关系。

关键词:清代书院;课艺;书院学;科举学;联结

中图分类号:G649.299 文献标识码:A 文章编号:1672-0717(2024)03-0101-11

书院与科举是中国文化史和教育史上关系密切的两个方面。清代书院重视考课,课艺作为清代书院的试卷,其性质既有作为书院各种考课的试卷,也有作为模拟科举考试的试卷。以往已有一些学者对清代书院课艺做过研究,但主要是从书院考课,课艺的属性、特征等角度加以论述,或聚焦于某一书院课艺总集进行研究,较少立足整体,更无专门从书院学与科举学互动关联的角度进行探究。本文将在探讨清代书院课艺性质、种类、数量的基础上,分析清代书院课艺的价值,进而论述书院学与科举学的联结。

一、清代书院课艺的性质与种类

在上千年的中国书院史上,多数书院都重视以考促学。书院考课制度滥觞于宋明,但其时考课并未成为书院教育的主导性制度。清初以降,书院官学化日趋明显,尤其是康熙中叶后,政府对书院教育愈发重视。为使书院实现“导进人材,广学校所不及”①的目的,清廷通过划拨帑金、颁书赐匾、选聘山长等方式支持与引导书院的发展,书院几乎成为府州县学之外培养科举人才的另一种官学体系[1]。随着内在学术理路与外在政治环境的变迁,特别是参加科举几乎成为广大士子入仕的唯一阶梯,清代书院的主导型制度渐由讲学向考课转变。[2]405至乾隆中后期,考课式书院在数量上占据了绝对优势。考课过后,书院照例会抄存优秀课卷及官师圈点评语,并按期汇采刊刻,以备院内外士子观摩借鉴。

所谓课艺,兼有动词与名词的属性。当考课作为动词时,可以理解为考核、交流文章,教授、研读制艺等。如何三畏在《徐太学孟孺公传》中表示,“其文名倾都下,与余辈同课艺于书院中,亦同赴闱之试”①;《广州府志》指出,广东布政使王凯泰捐廉,“将应元宫前半改建为粤省举人课艺之所”②;《八旗通志初集》记载,东昌府知府刘德芳“政事少暇,即集师生论文课艺,士风丕振”③。作为名词时,课艺主要指考课之试卷,又称课卷或课作。如明代进士管绍宁将课艺当作模拟科考的试卷,认为“今日课艺,即闱牍之先资也”④;咸丰末年,登州知府戴肇辰在公牍中呈示,“卑府观风及甄别书院校阅生童课艺,文理通顺,原不乏人”⑤,此处课艺即生童考课的试卷。清代书院每逢考课前夕,地方官员或书院山长会依照书院教规、科考要求等命定题目。考课之日,考生需依题作文,认真答卷,书院课艺便是应课生徒参与考课后的试卷,以及官师为实现接引后学之鹄的的拟作,但主要还是指书院生徒的课卷。

清代书院重视考课,课艺作为书院生徒的试卷,其性质既有作为书院一般考课的试卷,也有作为模拟科举考试的试卷。按照流传形态来看,清代书院课艺主要分为课艺原件、编入别集中的课艺和以书院名义选编的课艺总集三大类别[3]。

课艺原件是书院生徒考课时直接作答的试卷,多见于各类收藏机构及私人藏者,部分课艺原件也被一些图书影印收录。从笔者经眼的多件课艺原件来看,其囊括的信息十分丰富,通常包含书院名称,考试时间,考生姓名、籍贯、容貌、年龄、头衔、类别、家庭成员,题目与正文,官师圈点与评语、考试等第、所获奖赏等内容,甚至包括课艺的书法水平。但不同课艺原件所含的信息多少有些差别,这种差别主要体现于原件封面上。以陕西省蒲城县清代考院博物馆藏的课艺原件为例,南菁书院陈庆年的两份课卷封面文字为:“丹徒县,优贡,光绪二十年正月,超等第陆名,奖四千”,“住院,光绪十四年十一月初一日经学,超等第三名,五千”;集贤书院方景寿的课卷文字为:“附生,年十三岁,身小,面白,无须,壹等第十六名,曾祖宏通,祖铎,父克昌”;陕甘味经书院金毓瑞的课卷封面文字为:“附课,光绪十五年六月二十二日堂课,超等第拾壹名,膏火壹两捌钱发”等。一般书院课艺封面还印有书院名称。

编入别集中的课艺是某一生徒课艺的会刊或官师拟作的汇编。如《绳武斋遗稿》是光绪年间举人陈成侯在致用书院的考课之作[4]591;乾隆年间,翁珏在蕺山书院受业于陈兆仑,后将课艺集卷刊行,并请陈兆仑作序⑥;柴汝新和李新锁2018年将增生李树藩的123篇课艺,以《莲池书院·课艺》为名整理出版[5]。还有一些综合类别集同时包含了课艺和其他类型的著作,作者也可能将课艺原文增补删改后再行收录。如《膏兰室札记》与《春秋左传读》是章太炎撰写的读书札记,两本别集分别收录有多篇章氏肄业于诂经精舍期间的课艺,比对诂经精舍课艺总集,可以发现多篇文章相较课艺原文有所点窜[6]。

以书院名义选编的课艺总集是集中展现书院教学与考课成果的历史文献。现存课艺总集中,包括《岳麓书院课艺初集》《紫阳书院课艺》等单个书院课艺总集,《云间四书院课艺汇编》《敬业蕊珠书院课艺合编》等同省多书院课艺合集,以及《各省课艺汇海》《各省校士史论精华》等跨省多书院课艺合集,其中后两者带有二次选本的性质。此外,另有一类总集同时汇集了乡试闱墨、会试闱墨、书院课艺等多种作品。如光绪十五年(1889)由上海同文书局石印的《经艺宏括》收录了各省乡墨、历科会墨、各类书院课艺、名人传稿等8 000余篇,是科举考试的重要参考素材。

就课艺内容而言,清代书院课艺大体包括制艺试帖、经史词章、时务西学等门类。总的来看,所刊课艺大多是八股文、试帖诗、律赋以及涉及乡会试第三场的经史时务策文等各级科举考试的体裁。为使生徒提升科场竞争力,清代多数书院将制艺试帖视作考课的核心内容,特别是官课所课者大抵皆为制艺试帖,即使是诂经精舍等古学书院也会在一些科举考试节点调整官课内容,以达到科举备考模拟的目的。因此,制艺试帖类课艺是清代书院课艺的主体,在数量上占据绝对优势,其中较为著名的课艺总集如《正谊书院课选》收录有制艺44题118篇,《崇文书院课艺》收录有制艺50题181篇,《关中书院试帖详注》收录有试帖诗70题104篇。

长期采用八股取士之后,众多士子专以制艺帖括为务,迂阔空疏、剿袭肤浅等弊端渐次显露。为矫正时弊,使广大士子跳脱时文俗学的窠臼,一批古学书院应运而生。特别是嘉道以降,学海堂、惜阴书院等古学书院皆以经古课士,希冀培植德才兼备、学行一致的理想后生。加之最高统治者多次强调经史之学为“学之根坻”[7],一些古学书院开始对肄业诸生专门“课以经史兼及词赋”①,兴起了经古之风。与此同时,许多时文书院渐次开设小课,于“课制艺试帖外则杂出多题”②,由此诞生了一批经史词章类课艺总集。如《诂经精舍文集》《学海堂课艺》等皆是古学书院名噪一时的课艺之作,《正谊书院小课》《敬修堂词赋课钞》等则是时文书院以经史词章为主要内容的小课课艺汇编。

晚清以后,伴随着西学东渐,书院专摹帖括、溺志词章、学非所用等缺陷颇受诟病,书院与科举一样愈发不能适应时代和社会的变化。面对数千年未有之大变局,一些官员和知识分子开天下风气之先,将时务之学和西洋学问纳入书院考课范围,奋力追寻时代发展潮流,挖掘济时拯世之才。在以时务新学为考课内容的书院中,最具代表性的当属上海格致书院。自光绪十一年(1886)起,格致书院将遴选出的优秀课艺逐年集结出版,所刊《格致书院课艺》至光绪二十年(1894)共计考课89题,题目涉及数学、医学、政治、教育、国防等众多类别,“中国创设海军议”“中国创行铁路利弊若何论”等诸多考题均与国计民生等时务休戚相关。

除此之外,部分课艺总集同时收录了多种类型的课艺作品,更加全面地展现书院教育的多彩画卷。如《学海堂课艺续编》包括“制艺、杂体、诗赋各若干首”③,杂体题目又涵盖论、疏、表、策、议、经解、说、考等不同类别;《黄州课士录》于“时艺而外,旁及经古”④,汇集了“考订”“性理”“经济”“词章”四目51题101篇课艺;《春江书院课艺》则同时包括制艺、经史词章及时务西学等各个门类。

二、清代书院课艺的数量

在科举制度的导引下,清代产生的科举文献数量恒河沙数。时人有云,“策学瀚如烟海”⑤,“直省硃墨卷汗牛充栋”⑥,清代科举文献有如一个无底洞,你知道的越多,就会发现还有更多未曾寓目的科举文献[8]。笔者曾对清代朱卷数量进行过统计,按平均每科1 300名举人大约计算,清代112科共有举人14万名以上。清代有进士26 888名,每名进士和举人一般都有一份朱卷,则曾有朱卷逾16万份,加上通常人们都将贡生的贡卷也归入朱卷一类,从理论上说,清代至少有朱卷18万份以上[9]。相比之下,清代书院课艺数量要远远超过各类科举试卷的数量,尽管当时刊刻的书院课艺总集、别集等数量不如当时出版的众多各类科举文献,但单独流传下来的书院课艺实物要多于流传下来的科举试卷。这就如同现在名牌高中或超级中学的模拟高考试卷数量远多于高考试卷的数量。因为书院或学校的月考、阶段考试、学期考试、模拟考试次数不固定,通常很多,而科举时代的童生试(包含县试、府试、院试等)、乡试、会试、殿试与现代高考的次数是恒定的、有限的,两类考试产生的课艺或试卷数量自然差别很大。

书院课艺数量与书院数量、考课次数、书院额数和刊刻频率直接相关。有清一代,书院被视作“古侯国之学”⑦,是国家教育体系中最为重要的育才场所,甚至取代了官学在人才培养过程中的主要地位。在政府文教政策的推动下,官民携手办理书院的积极性空前高涨,至康熙年间后期,以教授科举之学为主的书院就已遍及全国[10]。据统计,清代创建和复兴书院5 836所,是唐以来书院总数的1.96倍,书院基本普及城乡,进入了亘古未有的繁荣时期[11]。在重视考课的背景下,清代书院出现了名目甚多的考课类别,按主持者身份属性可分为官课和师课,按应课士子范围可分为内课和外课,按考试时间可分为朔课、望课、月课、季课等,按考试性质可分为常课、小课、加课、特课等,按考试内容可分为举业课、经古课、策论课等。

一般而言,清代书院除特定月份外,大多数月份均会举行考课,考课频次从一月一次至一月数次不等,其中尤以每月二课最为普遍。每月一课者,如崇实书院于光绪十四年(1888)制定章程:“课期八月至十一月、二月至五月,每年八课(六月、七月、十二月停课)……课期以双月为官课,题目由本道拟定发贴。单月为师课,题目由山长拟定,先一日封送,本道届期发贴。”[12]每月二课者,如岳麓书院于乾隆二十八年(1763)立定条规:“每月官课一次,掌教馆课一次。初三日官课,十八日馆课。凡官课前一日,教官赴衙门请题。课之次日,即将课卷封送较阅评定。凡馆课,均归掌教出题评阅。”[13]每月三课者,如营陵书院于光绪二十四年(1898)规定:“书院每月三课。初三日官课,由县捐廉给奖,十三日、二十三日师课,只有膏火,不另给奖……每年二月开课,十二月停止,计共十个月三十课,作为定章,永无更改。”[14]每月四课者,如敬敷书院于道光年间立定章程:“每月除正月、十二月不课外,余月分官、师两课,官课定于初三日,由县命题阅卷,师课定于二十三日,由掌教命题阅卷;每月除初三、二十三日官师两课外,另十三、二十八日增设两课,名曰小课,均由掌教命题阅卷,不给膏火”[15]。一些书院每月考课次数甚至达到五次以上。如宜溪书院于嘉庆年间规定,每月官课二次,师课四次;丹阳书院于嘉庆二十二年(1817)规定,每月官课一次,师课六次。此外,还有如学海堂等极少数书院实行季课之制。

随着考课成为清代书院的主导型建制,在各方支持下,书院生员额度不断增加。如宝晋书院向例肄业生徒额度为生员20名,童生20名,随着经费的扩充,此后生员额度与童生额度各增加160名,俾地方士子得资向学[16]。众多书院还会在乡试年份增加生员额度,以提升应举士子的科场竞争力,部分书院对附课考生的籍贯、年龄、身份等亦无明确限制,致使考课人数不断扩增。如光绪十一年(1885),崇实书院甄别之日“课卷发至一千以外”[17];求志书院自光绪二年(1876)至光绪三十年(1904)共举行考课110次,录取总额为9 350人次,应试者人数则要远超于此[2]331。

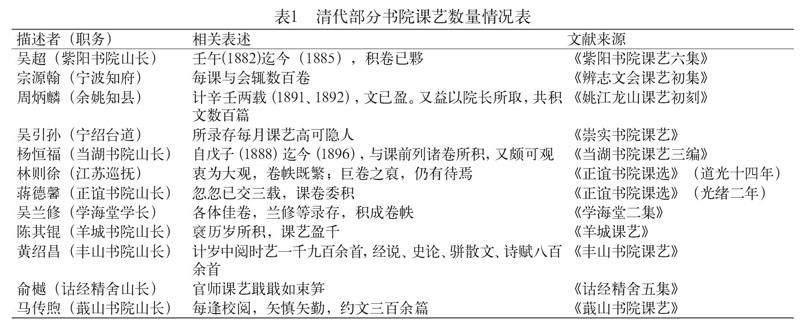

因是之故,清代书院课艺数量可以用“汗牛充栋”“浩如烟海”来形容。学海堂掌教杨文莹曾言,“天下行省书院课艺之刻,岁无虑数万首”①。书院刊行的课艺乃优中选优之作,若如其所说,每年仅刻出的课艺就达数万首的话,那么未刊刻的课艺必定远远超出“数万首”的范围,由此可知书院课艺的宏富程度。兹略举数例列表如下(见表1)。

面对数量众多的课艺原件,许多书院会选择其中的优秀作品付之梨枣。清代书院刊刻课艺总集的频率不同,快者如求志书院一季一刊,慢者如安徽诸书院“文不刻者七十年”[18],但最常见的还是一年一刊或数年一刊。就所选篇数来看,不同书院课艺总集存在较大差异,数量多者达至数百上千篇,数量少者仅有数十篇,一些大部头的二次选本如《各省课艺汇海》甚至多达“数千篇”①。就连同一书院不同年份出版的课艺总集篇数也可能大不相同,如《紫阳书院课艺》包含166篇四书文及120首试帖诗,《紫阳书院课艺十七编》仅含括35篇四书文及10首试帖诗。

课艺数量如此庞大,如何周致地进行保存确是不小的难题。事实上,清代许多书院课艺的存储并不大受重视,加之其他因素的侵扰,书院课艺散佚不全的情况屡见不鲜。如《诂经精舍六集》刊行十年以来,“课艺因循未刻,岁月浸久,散失遂多”,至汇编《诂经精舍七集》时,“课卷丛残,仅存大半”。②虑及于此,当书院课艺久而未刻时,一些官师生徒会提出刊刻之请,避免因散失优等课卷而有沦玉沉珠之叹。会文书院建立后,“列正取课艺缮清送院备选者,得百四十余篇”,“董事恐日久散失,拟刊《初编》,以公同好”。③光绪二十年(1894),正谊书院诸生“以从前选定之卷日久,恐遂散失,急宜刊刻为请”④,此后山长朱以增将同治十年(1871)至同治十二年(1873)官师各课中的优秀作品荟萃成编,付诸手民。

星移物换,珠流璧转,优秀课艺的散失常令书院师生扼腕长叹。大体而言,课艺散失的因素主要有以下几点。首先,兵革之祸。受战乱影响,清代不少书院变得断壁颓垣,所存课艺同样难逃兵燹煨烬的命运。如爱山书院课艺杰作如林,但“辛酉之岁,毁于兵火”⑤;咸丰年间,游文书院拟将已录课艺增订付梓,但“适粤逆窜乱,稿本无存”⑥,只得作罢。其次,老化受蚀。在有限的储存条件下,书院课艺受空气潮湿、环境污染等影响,容易发生老化受损的问题,并产生虫蛀、霉变等情况。如正谊书院所存课艺“卷哄山积,插架连屋,间有虫侵鼠啮,简断篇残,未经厘订”,故而山长蒋德馨发出了“惧日后难于收拾也”的叹息。⑦再次,流转遗失。清代书院山长遥领之弊颇受时人诟病,一些书院山长甚至数年不一至院,每月课卷皆由监院包封寄送,半路丢失的现象偶有发生。如光绪十二年(1873)二月,杭州学海堂监院将生徒课艺汇齐并交付信局邮寄,“不意信船中途遇盗抢掠一空,卷包亦被劫去”,此后局主报官未果,“盖以卷包必为盗所抛弃”[19]。此外,肄业生徒迈出书院大门后,“或远幕,或宦他方,或以疾终于家”,时过境迁,“其课艺之佳者,不无散佚”的情况亦是司空见惯。⑧

尽管数量庞大的清代书院课艺如今多已散佚,但各类文博机构的存量依旧十分巨大。笔者曾至一度设立的聚协昌科举博物馆(原在河南大学校内)考察,其展览出的2 000多件文物中大部分为书院课艺。在查阅文献的过程中,笔者发现一些清代书院课艺并未被纳入各大馆藏机构的收存范围,再加上被私家所藏的课艺作品,现存书院课艺数量仍然巨大。在课艺总集方面,鲁小俊的《清代书院课艺总集叙录》对现存196种清代书院课艺总集作了介绍[4],其主编的《清代书院课艺总集丛刊》从存世的书院课艺总集中选取了130余种影印出版[20]。此外,邓洪波主编的《中国书院文献丛刊》,赵所生、薛正兴主编的《中国历代书院志》等也收录了不少清代书院课艺总集。根据鲁小俊的最新普查结果,目前未收入各类丛书的课艺总集至少还有150余种[21]。从笔者经眼的课艺总集来看,《泺源书院课艺初编》《虔州三书院课艺》《山左四书院课艺合刻》《敬业蕊珠书院课艺合编》等数十种课艺总集尚未被上述大部头著作收录,由此可知存世的课艺总集数量当有更多。

三、清代书院课艺的价值

书院课艺与科举文献一样曾经被视为文字垃圾,弃如敝履,但百年之后无废纸,书院课艺与科举文献都经历过变废为宝的转换,人们逐渐认识到其价值。大体而言,清代书院课艺具有一定的经学、文学、史学价值,当然也有其书院学和科举学价值。

其一,经学价值。儒家学说是中国传统文化的根柢与核心,历代统治者视儒学为维系统治秩序的理论依据,奉儒学为经典,尊孔子为圣人[22]。作为官方意识形态,儒家经学在社会上备受尊荣,同时也成为书院课艺的主要命题来源。有清一代,书院教育日渐繁荣,课艺对推广儒家经学,改变地方文教风俗大有裨益。通过分析书院课艺总集,归类统计课艺题目来源,并对题目数量、题型类别等进行可视化分析,能够了解不同书院山长经学教育观念和生徒经学素养的差异,也可直观看到儒家经学传承繁衍的时代特征。如《豫章书院课艺》和《冯岐课艺合编》是清代南昌府书院课艺总集的代表性成果,两者选题源于《论语》和《孟子》的文章数量远超过源于《大学》和《中庸》的文章数量。孔孟之学作为儒家经学大宗,《论语》和《孟子》又是孔孟思想的结晶,其儒学色彩不言而喻,两部课艺总集的文题选择映射出南昌府经学教育的重心所在,也凸显了此地书院浓郁的儒学气息。

汉宋之争是清代儒家经学学派间持续甚久的一场论争,在不同阶段呈现出跌宕起伏的发展态势。菊坡精舍山长陈澧有言,“经史子集四部书,皆学也,而当以经为主,尤以‘行己有耻为先”①;敷文书院山长张桢认为,“文以载道,必根坻于经史,浸淫于唐宋诸家,而后发之为言,足以阐明圣贤之义理,其法度必宗夫古,其体裁必合乎今,以是试于有司,宜无不得当者”②。透过书院课艺总集,可以体知不同书院山长治经方法的殊异,认识到同一时期不同经学流派既存在尊己卑人、互有功伐的情形,也有融合汉宋、取长补短的努力,进而全面览望经学教育在书院考课实践中的千百样态。

其二,文学价值。从考试内容与文体来看,清代书院考课具有文学考试性质,试帖诗、词赋、策论、八股文等本身即带有一定的文学属性。书院课艺作为书院文学活动的衍生品,是师生文学生活的成果结晶,从中不仅可以窥见书院山长、地方官员的文学思想,还能一览肄业生徒的作文水平。八股文“以经学为经,以文学为表,以义理为风骨,内容虽是经学,形式却是文学”[23],其“外铄文学”的特征尽管颇受非议,但不少山长仍在课艺总集中肯定八股文是“代圣贤以立言”的“有根坻之学”,故“视之尤重而试之频数”③。试帖诗在功令格式的框束下,成为具有八股色彩的诗歌体裁,书院山长通过课艺评点向生徒传授遣词运事之法,教导他们应兼顾形式规范与性情抒发,并提供针对性的写作指导。

倡导“以古文为时文”是众多书院课艺体现出的共性特征。研读经典古文能够拓宽视野,雄健笔力,助力时文写作由平庸走向雅醇。书院生徒将“以古文为时文”的观念付诸实践,往往容易得到评阅者“古文作手,时文高手”④的肯定。“名世之大儒,于其发为词章,以蔚为国华”⑤。清代书院课艺的词章训练对于生徒应试能力的提升、文学素养的形成,乃至地方文学的发展均有所助益,故《蜀秀集》有云,“今之学者,诚使植根柢词林探源艺海,九能悉备五志,咸该虽良玉以深藏”⑥。除试帖诗外,以诗词律赋为主要内容的课艺数量虽不及八股课艺数量丰厚,但仍能在书院课艺中占得一席之地。通过品读课艺总集序言、课艺正文及官师评点,可以发现不同书院诗词律赋作品的内在特质,进而为探析清代文学史的多彩样貌拾柴添薪。

其三,史学价值。清代科举偏重四书文,应试之风盛行之下,有些士子对于非考试的范围就不学,造成知识偏狭,故清末人言有登第之人不知司马迁、不识《公羊传》的感叹。为摆脱旧习,提高生徒注重史学的意识,书院山长和地方官员常常借助出版课艺总集呼吁生徒积极学史,拓宽学术视野。如褚成博甫一掌教惜阴书院,即倡导诸生深耕经史,他指出,“人才之出,必原经史,则所以与诸生讲习而切劘者,不得不稍易同光以来之故辙,而上窥文毅创设之初心,每课率以一经一史为题”①;富阳知县陈承澍同样主张,“稽古居今,以史为纬,审中外之异,宜决彼已之胜算”②。清代书院在进行史学考课时,会通过策论、史考、史书读后感、评史怀古类诗赋等多种形式考察生徒的史学功底,引导他们潜心笃志,研精致思,进而营造学史重史的学术氛围,达到以考促学的目的。以辨志书院为例,其史学课艺题目融汇中外,贯通古今,囊括了政治、地理、自然科学、人物思想等诸多内容,如“浙东海防议”[24]169宁郡巡防营章程私议”[24]271等题目带有明显的地域特征,“海战不如海防说”[24]251“海防善后策”[24]252等均与海战时事密切相关。审读不同书院史学课艺的命题类型,凝练课艺作品的主要观点,能够更好地把握清代书院史学教育的内在特征,体知其背后蕴含的经世致用精神。

其四,书院学价值。书院学的内容体系颇为宏大,凡书院教育、书院文化、书院政治、书院地理等均在研究范围之中,具有浓厚的专学色彩[25]。书院课艺蕴含着丰富的学术信息与社会信息,是回望书院发展史的重要历史文献,故有学者称,如不细读课艺,研究书院终究不能深入[26]。作为书院的“示范性文本”,课艺总集能够“奖其已能,勉所未至”③,是广大士子求学应考的重要参照。事实上,“为诸生观摩之助”④是课艺总集汇编者的一大初心,通过揣摩获奖之作,书院倡导的行文准则能够潜濡默化地影响肄业生徒,有利于改善书院的为学风气。

作为出版物,课艺总集具有广泛的流通性,它突破了书院教学受众有限、场域狭小的桎梏,是解决时人“聚而不散,虽足为朋友讲习之一助,而不能广其教育之功”⑤忧虑的重要方法。作为书院学术活动的有形载体,书院课艺体现了地方官员和书院师生的知识储备、学术思想与研究旨趣,对于探赜书院教育思想和学术成果有着重要价值。衡文标准是官师治学方针的集中体现,也是影响考课者谋篇布局的重要指南,往往在课艺总集序言和课艺评点中有所体现。对书院课艺分毫析厘,能够看到教育者的教学理念在多大程度上被肄业生徒付诸实践,进而总结不同书院学术作品的内在特征,这对于推动清代书院教育史和书院学术史的纵深发展很有意义。与此同时,书院课艺总集还能为“地方官员如何支持书院发展”“书院繁盛与地理位置之间的关联”“书院日常教学活动场景”等问题的探究提供线索,有助于我们全方位了解清代书院的多彩样貌。

其五,科举学价值。教育场域反映着各种力量位置之间客观关系的结构,对各类资本的积累是教育活动的最终目的[27]。科举时代,参与科考是广大士子维持生计的手段,“家贫亲老,不能不望科举”[28],通过考试获取功利,转变身份,成为众多考生梦寐以求的追求。在很大程度上,书院考课的过程就是模拟科举考试的过程,书院课艺总集也成为重要的科举备考资料。一些课艺总集开篇即指出,“肆业诸君子贤书登矣,仕路近矣,服古诹今,期有用矣”⑥,将日常考课作为策名就列的必经之路。为便于备考士子舟车携览,随时揣摩,部分书院按照袖珍板式刊印课艺总集,但也警告考生慎毋带入科场,致干功令。

在强大的市场需求下,不少书院课艺总集付梓出版不久即销售一空,科考士子要求续刻的呼声常常此起彼伏。如《岳麓书院课艺初集》问世未及数月,“远近走相购求,几至日不暇给,爰以原刻付坊间而刷印繁多,致等于麻沙行板肆贾摩刻至再至三”⑦;尊经书院课艺总集出版三部后,“海内君子谬相推重,邮简书来以《四刻》讯者月数至”⑧。为防止不法商人翻刻倒卖,不少书院采取了相应的监控机制,并在课艺总集中明确强调:“如有抽减篇数,翻刻射利者,访闻确实,立即指名移究,惩办不贷。”⑨研读得越细腻,越是能够深入发掘清代书院课艺体现出的科举元素,这为拓宽科举学的研究领域提供了独特的视角。

四、书院学与科举学的联结

从唐至清的一千多年间,书院与科举同甘共苦,书院研究大家李才栋先生曾称之为“姐妹花”,而在笔者看来,两者到后来变成了一对难兄难弟。总体而言,在它们共存的上千年时间内,两者具有共同的文化基础,关系越到后来越密切。书院学与科举学两者具有许多交叉的内容,并可在有的方面产生良性互动。两门专学的发展可以互相丰富对方的学科体系,比肩走向繁荣,并屹立于东亚传统学术之林[29]。

要实现携手屹立于东亚传统学术之林的宏伟蓝图,就必须要在深入研究中收获硕果;要深入研究一门传统学术领域中的专学,又必须要有特定的丰富的文献支撑[9]。清代书院课艺作为研究书院学的重要文献,包含了大量的科举文体作品,其在一定程度上也属于科举文献的范畴。科举和广大士子的命运前途息息相通,一般书院生徒都与科举有着或多或少的联系,从未参加过科举的只是极少数,故而书院课艺成为观察书院日常图景与科举备考生活的珍贵资料,能够为完善书院学和科举学的学科架构增砖添瓦。

透过清代书院课艺,我们可以看到书院考课内容与科举考试内容有着千丝万缕的关联。有清一代,“国家沿前明之制以八股试帖取士,自童试以迄乡会试均以是为进身之阶,而特恐其囿于时文试帖也哉,殿试则以策问,朝考则以论疏,翰林馆课及大考则以律赋,而先于乡会试三场以策问,学使者岁科两试,生童暨郡县童试均兼试以律赋策论各艺”[30]。但实践中乡会试尤重首场八股文的惯例使应举考生溺于程墨,惟求速化,由此造成了部分士子学识浅陋,知识面狭窄的问题。面对“科举指挥棒”带来的负面效应,清廷多次强调不可偏废经史,要求广大考生以渊博的学术积淀应对科举。

由于深受科举影响,清代大多数书院认为“为气节事业者,定于志,成于学,未尝不流露于所作之时文”①,“掇巍科、登膴仕,莫不以此为进身之阶”②,故而制艺试帖长期成为书院课艺的主要内容。为使生徒写好八股课艺,许多书院山长和地方官员告诫他们应以深邃的眼光洞悉八股文的精奥所在,看到其与经史词章等的联系。如岳麓书院山长徐棻表示:“制艺以清真雅正为宗,非剽窃饾饤即可,言文也,必平日枕葄经史实有所得,而又会诸儒传注以撷其精守先正,法程以轨于正,斯其为文,无庸腐尘医之弊。”③正因八股文贯穿百家,意蕴无所不包,故而广泛涉猎诸子之书,不仅能够提升八股文的作文技巧,丰富文章的思想内涵,也有利于考生更好地应对科举考试。虑及于此,众多书院都反对生徒仅仅揣摩“兔园册子”的侥幸行为,要求他们拓宽学习范围,会通师儒解义。对肄业于书院中的广大科考士子而言,此种观念无疑具有积极的指导意义。

透过清代书院课艺,我们可以看到书院考课衡文标准与科举衡文标准的合流趋向。明末清初,八股文风艰深怪僻的不良势头备受时人关注。文风关乎士习,士习连及国运,为防止文风乖戾殃及国运,清廷将“清真雅正”作为文体规范的官方意志,多位皇帝都对此提出了具体要求。在官方号召下,众多书院纷纷依据“清真雅正”的衡文标准评判八股课艺的优劣。如《江右三大书院课艺合选》指出,“以清真平正为宗,以雅俗共赏为尚,而一切简淡高潭不利场屋者概从割爱”④;《敷文书院课艺六集》提及,“官司月课之作,重加抉择,取其文之清真雅正,立言有体者,得文一百六十篇”⑤。此外,一些书院还就如何践行“清真雅正”的衡文标准从理、法、辞、气等方面做了细致说明。如《钟山书院课艺》指出,“夫好尚之不一者,清奇浓淡之迹,而其中有至一者,则理之精也,辞之足也,气之盛也,法之备也”[31];《高观书院课艺》强调,“义取其确,防其似也;辞取其典,防其靡也;音节取其铿锵,防其涩也;机调取其流动,防其滞也。不录异说,惧其背朱注也;不尚奇格,惧其舍康庄也”⑥。与此同时,经史词章、西学等其他课艺形式另有取舍标准,但仍与清真雅正有着密切的关联,这体现出书院课士在科举导向外,还有着自身的学术追求。

透过清代书院课艺,我们可以看到书院育人目标与科举取士目标具有一脉相通之处。科举考试只是门径和手段,选拔服务于国家社会的经世之才才是最终目的。历代政治实践的经验与教训使清廷充分意识到,有德无才之人缺乏致用、任事的实际本领,有才无德之人会危害国家的长治久安,惟有德才兼备者方能委以重任,真正实现“修身、齐家、治国、平天下”的理想和抱负。从命题立意来看,清代科举考试十分重视将儒家经典强调的伦理道德内化于题目之中,使广大考生潜移默化地形成对儒家道德教化的信仰,进而突破功名利禄的外在诱惑,达至力学笃行、为国为民的高远境界。

书院考课和读书应试在本质上是一致的,试作课艺,厚积薄发,当以邃学力、养德器、为名臣、作栋梁为指归。如钟山书院院长孙锵鸣告诫书院生徒,“国家之设书院,意尤在培养贤俊,使之励名义,通古今,各求为有体有用之学,以备他日栋梁柱石之选,又不仅在区区文字间”①;四川布政使易佩绅主张,应“不以文学自限,而充其德行、言语、政事为世用”②。当书院生徒所作课艺有悖于命题立意时,还可能面临严重的后果。同治八年(1870)岁末,敬业书院生徒唐世勋在课艺中擅将上海陋习编成鄙俚之词,因“士品文风,关系非小”,上海道宪将唐氏访拿在案,并指出“士先器识而后文艺,若未能立品,纵有佳文,亦士林中败类”。[32]清代书院课艺总集中反复出现的官师诤言,对肄业生徒士品的提升具有别样的意义。

透过清代书院课艺,我们可以加深对科举人物的了解与认知。所谓科举人物,“是指通过科举考试选拔出来的人物,包括从秀才到状元各个层次的科举中式者”[33]。书院是科举人物重要的学习场所与养成场所,许多肄业其中的士子已经具备科举功名,不少人经过进修后蟾宫折桂,甚至大魁天下,实现了进一步的跃升。此外,还有不计其数的生童通过甄别考试后入院学习,逐步迈入了科举人物的行列。书院课艺作为科举人物备考阶段的创作实践,反映了他们特定时期的学习经历与思维观念。解读著名科举人物成名前的课艺作品,并与之成名后的著述加以比对,能够对其思想变化形成完整的认知,有助于再现一个有血有肉、立体全面的科举人物形象。解读一般科举人物的课艺作品,可以了解普通知识分子的学习经历、知识水准和思想状况。以此为基础,从一个侧面闚视一所书院、一个地区,乃至一个阶层的发展概貌,从而达到“从小看大”“见微知著”的研究目的,这也是微观史学中“借助一个缩影发现在某个特定历史时期里整个社会阶层的一些特征”[34]这一方法在书院学和科举学研究中的具体运用。

除研究文章本身外,书院课艺总集还包含官师序言,入选生徒姓名、籍贯等信息。为免遗珠之憾,部分总集将所有官师题名和与课同人题名全部列在卷首,这些信息是考证科举人物早期学缘关系的重要参照。当研究者把科举人物盘根错节、纵横交错的人际关系链条汇总起来,通过整体性思维理顺不同链条中人与人之间的关联,这些链条就成为具有结构性特征的人际关系网络。因此,广泛搜集各类史料,分析科举人物与网络内其他对象的交往活动,对丰富科举交往史研究具有别样的意义。

透过清代书院课艺,我们可以了解不同书院课艺总集用稿率的差异。书院课艺总集“择尤甄录”“优中选优”的内在特征,决定了其用稿率并不会很高。一些课艺总集在序言中即已言明入选比例。如《钟山书院课艺初选》序言提及,从所存2 000余篇文章中精选280余篇编为《续选》③,可知《续选》的用稿率接近14%;《敬修堂词赋课钞》序言指出,其入选情况为“十取一二”④,则用稿率在10%~20%之间。另有一些总集,通过序言及与课生徒的题名情况,可以推知其用稿率。如《丰山书院课艺》序言提及,岁中共阅八股文1 900余篇,该集共收录八股文66篇[4]506-507,可知用稿率尚未达到3.5%;《蜀秀集》序言指出,三年间尊经书院课艺数量超过千篇,该集共收录经解、考证等文65篇,⑤则用稿率不及6.5%。此外,一些二次选本的用稿率也可从总集序言中探得一二。如张之洞在《中西时务课艺汇编初集》序言中表示,从各直省书院文社的优秀作品中选得千余篇,并优先择取44篇编为《初集》,①则用稿率尚不足4.4%,况且其选文来源已是出类拔萃之作。由此可观,平日课卷要想入选课艺总集,实属不易之事。

书院课艺是肄业士子平日考课之作,是否入选及入选篇目的多少反映了学子的实际学业水平。将肄业生徒课艺入选总集的情况与其乡会试录取情况加以比对,还可探究学业成绩和科考录概率之间的关系。如鲁小俊以16种制艺试帖类课艺总集为数据来源,考察了平时成绩与科名获得之间的关联,最终得出“平时成绩优秀者录取率高些,普通者录取率低些”的结论,但也承认存在课艺“辄冠其曹”而科考“数度不第”的情况。将量化统计与文字描述相结合,能够更加全面地理解科举功名的必然与偶然问题[35]。

除以上所举数端外,还可立足清代书院课艺,从其他视角入手打通书院学与科举学的“经脉”。如不少乡会试考官都有参加书院考课和担任书院山长的经历,研读他们书院学习期间的课艺作品,掌教书院期间的考课命题、课艺评点、课艺总集序言,担任考官期间的科举命题、试卷评语、乡会试录序言等内容,可以探讨其前后科举思想的承继与变化。再如随着国内外形势的变化,一些书院开始在考课中增加西学内容,相关考课题目成为科举命题的重要参照,相关课艺总集也成为举子重要的科举参考书。仔细比对课艺内容与乡会试内容,可以看出部分书院的西学考课早于1901年科举变革,而科举变革后第二场策试西学,又直接引导书院考课迅速增加西学内容,两者是关联互动的。

综上所述,科举学与书院学具有共生和互动关系,清代书院课艺作为联结书院学和科举学的纽带与津梁,是深入探究两门专学的重要文献。一些书院中的模拟科举考试课艺,既是书院文献,在一定意义上,也可以说是广义的科举文献。我们应充分挖掘书院课艺中的有用元素,使之服务于书院学和科举学的学理阐释,拓展两门专学的研究范围,通过窥探书院官师与肄业生徒生命的“闪烁”,进而透视整个社会的“星空”。推动书院学与科举学携手前行,清代书院课艺研究大有可为。

参考文献

[1] 刘海峰.论书院与科举的关系[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),1995(3):104-109.

[2] 刘明.教养相资:清代书院考课制度[M].新北:花木兰文化事业有限公司,2021.

[3] 黄显功.晚清课艺文献与《格致书院课艺》[N].文汇报, 2016-03-07(003).

[4] 鲁小俊.清代书院课艺总集叙录[M].武汉:武汉大学出版社,2015.

[5] [清]李树藩,著;柴汝新,李新锁,整理点校.莲池书院·课艺[M].北京:北京燕山出版社,2020:序8.

[6] 刘明.章太炎肄业诂经精舍考[J].近代中国,2020(1):347-369.

[7] 刘锦藻,等.清朝文献通考(卷七一)[M].杭州:浙江古籍出版社,1988:5515.

[8] 刘海峰.再论科举文献与科举学[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2011(3):64-71,118.

[9] 刘海峰.科举文献与“科举学”[J].台大历史学报(第32期),2003:269-297.

[10] 李兵.书院与官学的互动关系及其对当代书院发展的启示[J].大学教育科学,2022(6):98-106.

[11] 邓洪波.中国书院史(增订版)[M].武汉:武汉大学出版社,2013:449.

[12] [清]薛福成.崇实书院章程[A].邓洪波.中国书院学规集成[C].上海:中西书局,2011:352-353.

[13] [清]陈宏谋.申明书院条规以励实学示[A].邓洪波.中国书院学规集成[C].上海:中西书局,2011:1045.

[14] [清]程丰厚,等.营陵书院章程[A].邓洪波.中国书院学规集成[C].上海:中西书局,2011:789.

[15] [清]敬敷书院章程[A].邓洪波.中国书院学规集成[C].上海:中西书局,2011:103.

[16] 宝晋书院规条[A].邓洪波.中国书院学规集成[C].上海:中西书局,2011:223.

[17] 袁江近事[N].申报,1885-03-26(002).

[18] [清]管同.刊刻《敬敷书院课艺》序[A].陈谷嘉,邓洪波.中国书院史资料[C].杭州:浙江教育出版社,1998:1934.

[19] 杭事摭要[N].申报,1886-05-03(003).

[20] 鲁小俊.清代书院课艺总集丛刊[M].北京:北京燕山出版社,2021.

[21] 鲁小俊.“书院与文学”研究:现状、空间和路径[J].长江学术,2023(1):55-63.

[22] 刘海峰.科举制与儒学的传承繁衍[J].中国地质大学学报(社会科学版),2009(1):7-13.

[23] 刘海峰.科举学与科举文学的关联互动[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2012(6):25-32.

[24] 吴钦根.《申报》所见晚清书院课题课案汇录[M].南京:凤凰出版社,2018.

[25] 刘海峰.“书院学”引论[J].教育评论,1994(5):55-57.

[26] 鲁小俊.书院课艺:有待深入研究的集部文献[J].学术论坛,2014(11):99-103.

[27] 刘海峰,赵凯.建设世界一流大学的最早构想:胡适之“十年计划”及学界相关论战探析[J].北京大学教育评论,2023(4):42-66,186-187.

[28] [清]章学诚.与汪龙庄简[A].[清]章学诚,著;仓修良,编注.文史通义新编新注[M].杭州:浙江古籍出版社,2005:695.

[29] 刘海峰.科舉學?書院學?參照互動[J].韓國學論叢(韓國)第30輯,2007:255-269.

[30] 书江西黄学使甄别经训书院示谕后[N].申报,1896-06-03

(001).

[31] [清]胡培翚.《钟山书院课艺》序[A].陈谷嘉,邓洪波.中国书院史资料[C].杭州:浙江教育出版社,1998:1925-1926.

[32] 无题[N].上海新报,1870-02-08(002).

[33] 刘海峰.科举学导论[M].武汉:华中师范大学出版社,2005:137.

[34] Carlo Ginzburg.The Cheese and the Worms:The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller,trans.John and Anne Tedeschi,The Johns Hopkins University Press,1992,p.xx.

[35] 鲁小俊.科举功名的偶然与必然:文学叙述与实证分析[J].文艺研究,2014(4):70-78.

收稿日期:2024-02-21

基金项目:教育部哲学社会科学2020年度重大课题攻关项目“高校考试招生改革引导学生德智体美劳全面发展研究”(20JZD050)。

作者简介:刘海峰,福建泉州人,历史学博士,浙江大学科举学与考试研究中心主任、文科资深教授,主要从事科举学与高考、高等教育历史与理论研究;赵凯,浙江大学科举学与考试研究中心博士研究生。杭州,310058。

①《清高宗实录》卷二十,乾隆元年六月甲子。

①(明)何三畏.《云间志略》卷二十二《人物·徐太学孟孺公传》,明天启刻本。

②《广州府志》卷六十六《建置略三·书院社学府》,清光绪五年刻本。

③(清)鄂尔泰,涂天相.《八旗通志初集》卷二百三十三《循使传二》,清乾隆四年刻本。

④(明)管绍宁.《赐诚堂文集》卷十三《文·南雍课艺序》,清道光十一年刻本。

⑤(清)戴肇辰.《从公录》续录卷一《禀劝捐办理书院宾兴义学孤贫院及育婴等事由》,戴氏杂著本。

⑥(清)翁珏.《浙游课艺》,清乾隆十四年刊本。

①(清)褚成博.《惜阴书院课艺·序》,清光绪二十七年刻本。

②(清)戴熙.《崇文书院敬修堂小课甲编·序》,清咸丰八年刻本。

③(清)杜联.《学海堂课艺续编·序》,清光绪元年刻本。

④(清)李方豫.《黄州课士录·序》,清光绪十七年刊本。

⑤(清)大同书局主人.《增广群策汇源·序》,清光绪十四年上海大同书局石印本。

⑥(清)杜受田修,英汇纂.《科场条例》卷五十《磨勘》,清咸丰五年续刻本。

⑦(清)崑冈修,刘启瑞纂.《大清会典事例》卷三百九十五《礼部·学校·各省书院》,清光绪石印本。

①(清)范鸣龢.《各省课艺汇海·序》,清光绪八年刊本。

②(清)俞樾.《诂经精舍七集·序》,清光绪廿一年刻本。

③(清)马绳武.《会文书院课艺初刻·序》,清光绪七年刻本。

④(清)朱以增.《正谊书院课选三集·序》,清光绪二十年刻本。

⑤(清)马传煦.《蕺山书院课艺》,清同治七年刻本。

⑥(清)庞锺璐.《游文书院课艺·序》,清同治十三年刻本。

⑦(清)蒋德馨.《正谊书院课选二集》,清光绪八年刻本。

⑧(清)陈本钦.《城南书院课艺·序》,清咸丰四年刻本。

①(清)陈澧.《菊坡精舍集·序》,清光绪二十三年刻本。

②(清)张桢.《敷文书院课艺六集·序》,清光绪十七年刻本。

③(清)张謇.《文正书院丙庚课艺录·序》,清光绪二十六年刊本。

④(清)柏景伟.《关中书院课艺》,清光绪十四年刻本。

⑤(清)周来宾.《姚江龙山课艺初刻·序》,清光绪十九年刻本。

⑥(清)谭宗浚.《蜀秀集·序》,清光绪五年刊本。

①(清)褚成博.《惜阴书院课艺·序》,清光绪二十七年刊本。

②(清)陈承澍.《春江书院课艺·序》,清光绪二十九年至三十年刻本。

③(清)吴鸣镛.《崇川紫琅书院课艺·序》,清嘉庆二十五年刻本。

④(清)吴引孙.《崇实书院课艺·序》,清光绪二十一至二十二年刻本。

⑤(清)姚肇瀛.《云间四书院课艺汇编·序》,扫叶山房石印本。

⑥(清)杨文莹.《学海堂课艺七编·序》,清光绪十七年刻本。

⑦(清)欧阳厚均.《岳麓书院课艺二集·序》,清道光十三年刻本。

⑧(清)薛时雨.《尊经书院课艺四刻·序》,清光绪五年刊本。

⑨(清)朱珔.《正谊书院课选二编·序》,清道光十五年刊本。

①(清)杨文莹.《学海堂课艺七编·序》,清光绪十七年刻本。

②(清)沈秉成.《敬业蕊珠书院课艺合编》,清同治十一至十二年刻本。

③(清)徐棻.《岳麓书院课艺·序》,清光绪十八年刊本。

④(清)志成山房主人.《江右三大书院课艺合选·凡例》,清光绪六年刻本。

⑤(清)张桢.《敷文书院课艺六集·序》,清光绪十七年刻本。

⑥(清)王景彝.《高观书院课艺·序》,清光绪十三年刻本。

①(清)孙锵鸣.《钟山书院课艺初选·序》,清光绪四年刊本。

②(清)易佩绅.《尊经书院初集·序》,清光绪十一年至十二年刻本。

③(清)孙锵鸣.《钟山书院课艺初选·序》,清光绪四年刊本。

④(清)胡敬.《敬修堂词赋课钞·序》,清道光二十二年刊本。

⑤(清)谭宗浚.《蜀秀集·序》,清光绪二十三年刊本。

①(清)张之洞.《中西时务课艺汇编初集·序》,清光绪二十七年刻本。