封闭与开放之间:跨学科育人背景下大学学术 组织变革的审思

摘要: 跨学科人才培养已成为世界高等教育改革的重要趋势,然而大学以学科组织作为基本组织结构,边界封闭又彼此隔离,与跨学科人才培养的要求在培养目标、教育资源、教育管理权力以及学科认同等方面均存在突出矛盾,亟需重塑大学组织结构以及学术组织间关系。通过构建传统学科组织间相连接、跨学科组织与传统学科组织相聚合、多元学术组织一体化的“线”“面”“体”式协同培养关系,能够有效促进大学内部学科教育资源的自由流动与充分整合,推动跨学科育人真正落地。但同时,也需警惕组织边界过度开放与跨学科领域盲目建制化、组织化的问题,在学科与跨学科、封闭与开放的动态平衡间推动跨学科育人有序开展。

关键词:跨学科;人才培养;大学学术组织;组织变革;协同

中图分类号:G640 文献标识码:A 文章编号:1672-0717(2024)03-0093-08

当下,新科技革命深入发展,复杂社会问题层出不穷,学科知识持续交叉融合,这些进一步放大了高层次复合型人才的培养需求,跨学科育人已成为世界高等教育发展的重要趋势。人才的培养首先需要适宜的环境与土壤,即有适宜的大学组织结构作为基本保障。但在漫长的历史发展过程中,大学形成了以学科为基本单位的组织结构,并伴随着学科知识的不断分化,学术组织间愈加边界分明、壁垒高筑,已难以应对培养跨学科人才的新要求。因此,我们亟需寻找大学学术组织变革的适切方案,为跨学科人才培养奠定组织基础。本文尝试从大学学术组织的变革特点及与跨学科育人的矛盾张力中探寻学术组织重塑的方向与路径,回答学术组织间如何从封闭、孤立的状态走向开放与协同,并反思大学学术组织开放的必要性及其限度,为跨学科育人在大学中的真正落地与稳定开展提供参考。

一、跨学科育人背景下大学学术组织 变革的要求

约翰·S·布鲁贝克在《高等教育哲学》中指出:“大学的存在时间超过了任何形式的政府,任何传统、法律的变革和科学思想……在人类的种种创造中,没有任何东西比大学更经受得住漫长的、吞没一切的时间的考验。”[1]而大学组织之所以如此“长寿”,既在于它强大的稳定性,也在于它不断跟随外部环境而变化。其中,大学学术组织作为大学的基本单位,是进行知识生产和人才培养的重要领地,其组织形态也随着外部人才培养要求而发展变化。在现代大学中,伴随着学科知识的分化,大学建立起相应的学院、系、研究所等学术组织,通过将教师与学生分配到不同的、相对独立的学术组织里从事专门性工作,保证人才培养的高效性与专业性。例如,19世纪上半叶博士生教育以专业化的形式在德国大学中出现,秉持培养“科学接班人”的使命,以科研训练使学生成长为高素质的研究者。在组织形式上,这项工作被安排在讲座(相当于一个系或专业)附设的研究室中进行[2],博士生作为“学徒”在研究室里跟随导师学习。这种以“师徒制”为核心,集教学、科研以及科学家训练为一体的组织模式实现了教学与科研的统一,为培养未来科学研究的接班人提供了组织载体。

而随着全球化时代的到来,人类迈入一个不断生产和传播知识的“知识社会”[3]。原有的知识生产模式处于危机之中,知识的生产者和接受者不再局限于大学中专门从事高深知识研究的教授和学生,大学不再是具有特权的知识场所。研究者们纷纷提出“大科学”“后学院科学”“认知漂移”“三螺旋”“学术资本主义”等概念,用来阐释这一时期知识生产模式的变化与特点。迈克尔·吉本斯等人提出“知识生产模式2”并强调,相对于模式1以知识的学科性、组织的稳定性与封闭性、组织成员的同质性与等级性等为基本特点,模式2呈现出以问题为导向、在应用情境中整合多学科知识进行跨学科知识生产,同时在组织形式上具有异质性且注重社会问责与反思、质量控制坚持多维标准等新特点[4]。正是在外部社会的发展变革与内部知识生产方式的转型给大学人才培养提出的新要求背景下,跨学科育人开始在大学中蓬勃开展,以回应新的历史使命。

大学要落实跨学科育人,学术组织的变革与重塑就成为必然选择。从跨学科人才培养的内涵来看,戴安娜·罗顿等人将其界定为:“一种课程设计与教学的模式,在该模式下,单个教师或教学团队对两门及多门学科的信息、资料、技术、工具、观点、概念、理论进行辨识、评价并整合,以提高学生理解议题、处理问题、创造新方法和解决方案的能力,这些解决方案超出了单门学科和单个教学领域的范围。”[5]丽莎·拉图卡进一步指出:“跨学科培养的核心是知识的整合,其过程需要多学科跨越知识边界相互作用,其目标是使学生不仅能从不同的视角看待事物,而且形成鉴别、比较、联系、综合等解决复杂问题的能力。”[6]可见,跨学科培养本质上是将跨学科的核心要素引入人才培养之中。在跨学科维度上,它强调教育过程应要体现多学科间的交叉整合,超越学科间的知识壁垒、组织制度壁垒、文化壁垒,使学生获得丰富的跨学科学习经历与体验;在教育维度上,它强调培养学生多学科的知识体系、从不同学科视角思考问题的意识、解决单一学科难以解决的复杂问题的能力。而传统的以单一学科为基础的大学学术组织结构显然无法满足这些要求。

二、跨学科育人与封闭的大学学术组织间的矛盾

在大学的漫长发展进程中,学科组织作为大学基本结构得以稳定下来并不断强化、逐渐固化,人才培养活动也被固定在了封闭的学科组织内部,教师资源、课程科研资源、学术文化等人才培养要素都被打上了鲜明的学科烙印[7]。而当前旨在赋予学生超越单一学科学习经历与体验的跨学科培养,难免遭遇大学组织结构的层层抑制。特别是在我国,大学学科体系与国家学科体系具有高度一致性,资源配置以学科建制为基础,导致要跨越学科边界协同开展人才培养面临更大的阻碍[8]。下面本文围绕高校人才培养的核心要素,从培养目标、教育资源、教育管理权力、学科文化四个方面对跨学科育人与封闭的大学学术组织间的矛盾张力进行系统剖析。

(一)培养目标的偏差

人才培养始于培养目标,培养目标对受教育者的质量要求和规格进行了明确限定,指导着人才培养工作的开展。传统的大学学术组织即学科院系是相对独立的办学实体,在开展本学科的教学、科研工作上具有一定自主权,可以拟定学科发展方向与人才培养目标。不过,传统学科院系的发展目标仍围绕着学科建设的逻辑,致力于培养本学科领域内的专业性人才,与跨学科培养所追求的培养目标(即博专兼备,具有复合型的知识结构、创新性解决复杂问题的能力和素质)之间存在偏差。因此在实践中,传统学院往往并不真正鼓励跨学科人才培养活动的开展,一些院系虽主张开展交叉学科建设、培养交叉学科人才,却出现借助交叉学科扶持原本薄弱学科,凭借名额增量来促进弱势学科发展的情况[9];或导致仅将同一门类或同一级别的学科进行简单拼凑,随意开展所谓的交叉学科人才培养项目的问题。院系在人才培养目标上所固有的单一学科属性与跨学科培养目标之间的偏差,导致大学跨学科育人往往沦为其他学科的衍生物,难以培养出真正的跨学科人才。

(二)教育资源的分散

人才培养活动的开展需要资源作为基础与保障,由于学科在大学组织中的基础性地位,经费、师资、课程、科研项目以及设施设备等资源都分散在不同学科院系中,自行管理且难以整合,给跨学科育人带来了极大的资源困境。跨学科培养对于多学科整合性教育资源的需要与大学学科资源的分散性、学院内部学科资源的单一化之间存在着显著张力,在师资和课程科研两种关键教育资源上表现得尤为明显。首先,在师资力量上,传统学院内部师资的单一化难以满足跨学科学术指导的需要,而封闭的组织边界又限制了不同学科师资间的流动与整合。大学教师往往在学科组织中被视为“学科后备人才”,获得大学教职后被配置到各个学科组织之中扮演“学科的守门人”。由于学科划定了知识边界,学科组织也划定了教师们现实生活的边界,他们大多不具备跨学科的教育经历与科研经历,更难以为学生提供跨学科指导。此外,教师们隶属各自学科院系如同被纳入“学科户籍”,工作范围局限在单一院系内[10],考核评价、职称晋升、薪资奖励均归院系管理,院系自然也并不鼓励教师从事本学科以外的工作;正因为教师们跨学科工作难以在制度上得到承认和保障[11],其跨学科育人的热情和动力被严重抑制。其次,在课程与科研资源上,它们作为院系“私有财产”的色彩浓烈,流动性、开放性与共享性不足;同时,学术组织间相互隔离、彼此独立的状态,也使跨学科科研与教学相分离的现象普遍存在,比如跨学科科研活动在跨学科研究机构和团队中如火如荼开展,而学科院系却无法将跨学科研究成果有效转化为跨学科育人资源,造成资源的浪费与育人效果不佳。

(三)教育管理权力的失衡

在伯顿·克拉克看来,高等教育可以看作是学科和事业单位交错形成的总体矩阵[12]。在这种矩阵式结构中,大学学院以学科逻辑建立,遵循的是各自学科的学术逻辑。同时,学院又是大学的一级行政机构,其运转也要遵循大学组织管理的行政逻辑。特别在我国学位“单位制”下,院系既是学术组织又是一级行政机构,原本围绕学科建立起的院系组织在单位制下边界进一步强化,变得更加封闭与孤立。正如克拉克·克尔形容的那样,当代大学像“一个变化无穷的城市”[13],而单位制下无论大学的规模有多大,它都像“一个狭小的村镇”,“村”里的“居民”视野狭窄,与外界疏于往来。在这种组织结构与制度安排下,学科组织借助自己的学科权力去尽力拓展利益边界,排斥交流、合作与共享,从而导致跨学科育人中学术权力、行政权力的失衡。

在学术权力方面,学科组织会借助自己的学科权力维护自身利益,不断强化学科属性与厘清学科边界,这就导致跨学科活动在学院中面临严重的学科权力压制和学术权力争夺。一方面,当跨学科培养活动危及原学科学术权力时,学院将会扮演起“学科捍卫者”的角色,消极回应跨学科活动的开展。例如,当出现财政紧缩的情况,学院通常会优先发展与本学科直接相关的项目而放弃对交叉学科项目的支持。再如,在招生问题上,如果跨学科招生占用本学科的招生指标,也会引发权力冲突等。另一方面,严密的组织壁垒也使在内部组建专门性的跨学科学术管理机构变得困难,而跨学科培养活动缺乏有效的学术管理与制度保障,又造成学生培养方案的制定、课程体系的设置、学生出口标准的设定等具体运作上困难重重。长此以往,跨学科培养极易陷入各部门都看不见的“裂缝”之中,成为“邻避效应”的受害者。

在行政权力方面,我国独特的“单位制”传统下,单位内嵌于学院组织之中,政府将各类教育资源按单位层级逐级向下进行配置,使高校跨学科培养往往会面临学校、各学院行政权力的“多头领导”问题,行政管理上的冗余、低效和权力主体间的利益博弈、决策冲突等都成为开展跨学科培养工作的巨大阻碍。此外,单位化的组织模式也使行政权力优先于学术权力的现象频发,抑制了学术组织及其成员的主动性和创造性。特别是在跨学科活动中,其本身具有明确的问题导向性,面向重大现实问题的解决,需要不同学科组织、各类机构间的自由平等交流、开放合作共享,持续激发创造力。这与强调自上而下、逐级管理的科层逻辑间具有天然的冲突,管理者极易借助科层体系将行政权力的“触角”伸向跨学科人才培养的各个环节中,致使跨学科人才培养处于边缘地位或走向异化。

(四)学科认同的危机

学科认同对于学生的学术发展至关重要,跨学科人才的成长也需要建立起对跨学科文化的认同感和对跨学科学术共同体的归属感,而这在封闭的传统学科组织内部是难以实现的。托尼·比彻以“学术部落”为隐喻,说明了不同学科的学者都被一定的学科范式所规训,浸润在一定的学科文化之中。每个学科共同体内部都有着一套独特的文化体系,表现为诸如共享的职业语言、研究范式甚至审美等。这些对于外行来说是很难效仿的,这种学科文化具有强烈的群体性和排他性,也塑造了部落成员对本学科的认同感与归属感[14]。在大学组织内部,一个学术组织就是一个小的学术部落。伯顿·克拉克从组织结构的角度对学科文化进行了解释,认为大学内部的学术组织是一种兼具社会结构与文化属性的组织,内隐的学术文化和学术信念是支撑组织顺畅运作的基本要素,也是其区别于其他组织的核心特质[15]。学科院系中一致的学科文化便于教师们开展教学与科研工作,也有利于学生形成对某一学科的认同感与归属感。但学科文化本身所具有的群体性、排他性也制约了学科间自由的交流与对话,与跨学科育人所需要的开放包容、渗透融合的学术文化相悖,导致跨学科领域的学生不得不面对学科文化上的拉扯,甚至出现学科认同的危机。

三、从封闭走向开放:大学学术组织间协同关系的构建

孤立封闭的大学学术组织与跨学科人才培养间的重重张力,迫切呼唤我们从根本上突破传统学科组织的边界壁垒,构建学术组织间开放协同的新型组织关系。而大学内部学术组织间新型关系的搭建也需以原有大学组织结构为基础,保障变革的可行性与运行的适切性。从大学组织结构特点来看,一方面,大学组织的松散耦合特性为内部学术组织间协同关系的构建提供了客观条件。大学组织作为一种松散联结系统,与紧密联结的系统相比其子系统更具自主性,即内部某一知识领域的增减对其他领域的影响较小。相应地,当外部环境发生变化时,大学可以通过对学术组织的增加、合并、取缔以及组织间关系的重构予以回应,而不需要动摇大学的基本组织结构[16]。正是借助这种松散耦合特性,大学不仅能为各学科的发展提供空间,同时也为不同学科间协同合作、开展跨学科活动创造可能。另一方面,大学组织中已广泛存在“矩阵式”的学科组织结构,构成了学术组织间协同合作的重要组织结构基础。这种“矩阵式”结构将学科与项目相结合,在纵向上分布着各个学科,由学科组织进行管理;横向上则以一个个项目将不同学科串联起来,旨在共同解决具体现实问题。通过共同的项目运作,原本彼此隔离的学院开始联系起来,打破学科壁垒与组织边界,走向开放共享的新格局。大学组织的这些特性为内部学术组织间协同关系的构建提供了组织基础与现实依据,进而,大学可采取“线”“面”“体”三种具体路径搭建学术组织间协同关系,合作开展跨学科培养活动,推动跨学科育人在大学组织中真正落地。

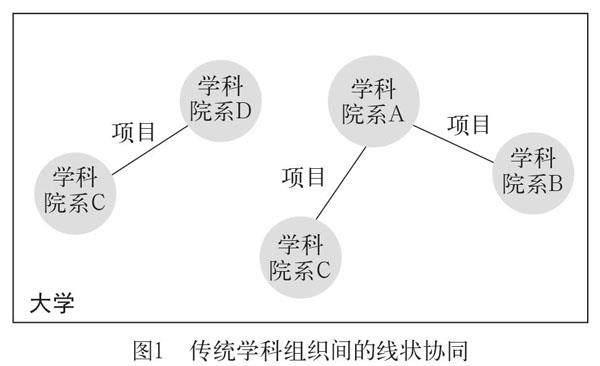

(一)线状协同:传统学科组织间相连接的 协同关系

学科院系是高校人才培养的基本单位,在不同院系间直接建立联结,共同开展跨学科培养是最为常见且便捷的协同方式。传统学科组织间的协同是将原本孤立的一个个单一学科人才培养“点”连接成相互关联的“线”(见图1),协同主体为两个或两个以上的学院,一般以跨学科培养项目的共同运作为依托。在分工上,通常由一个学院发起并作为主导方,主要负责监控学生的入口与出口问题,包括招生选拔、学位授予等核心环节;其他学院作为辅助单位,与主导学院共享师资、课程、科研训练平台、设施设备等,为主导学院的人才培养工作提供所需的其他学科资源的关键补充,以此协同参与到跨学科培养过程之中。这种传统学科组织间相连接的线状协同,可以实现不同学科资源的流动、互通与共享,且能够在不打破原有学院组织结构的基础上实现多学科资源、权力以及文化等方面的流动与汇聚,减少因组织变革可能带来的矛盾冲突,降低改革的阻力。不过,这种协同关系的构建方式也体现出组织变革的路径依赖性,并没有在根本上触及大学的学科逻辑,在培养过程中也更多地表现出不同学科间的简单拼接与叠加,难以真正消解与跨学科人才培养要求间的矛盾张力。

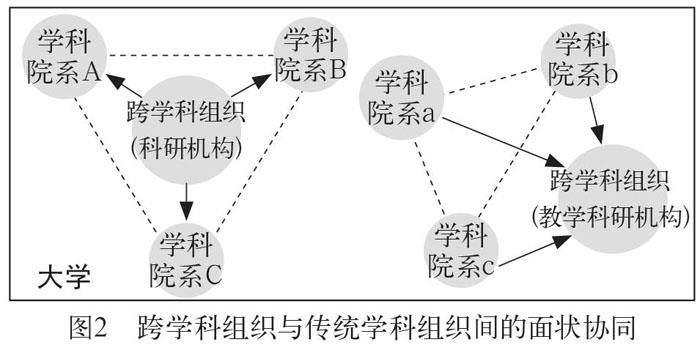

(二)面状协同:跨学科组织与传统学科组织相聚合的协同关系

单一学科组织之间的协同能够汇聚的多学科资源相对有限,且受传统学科逻辑的限制,跨学科协同关系的稳定性较差,而大学中各种类型跨学科学术组织的涌现为学科组织间协同关系的构建与深化提供了条件。跨学科学术组织是一类以跨学科教学和科研活动为核心特征的学术组织[17],它们的存在本身就是为了服务于大学的跨学科活动,使大学拥有一种与基本学科院系结构相分离的有组织的学术研究单位,凸显跨学科的要求与使命。其具体形式包括各类跨学科研究中心、跨学科研究院、跨学科研究所等。这些跨学科组织可以在大学学术组织间充当“桥梁”与“枢纽”的角色,在更大范围内链接不同学科院系,在大学组织内部形成覆盖范围更广、影响力更大的面状跨学科协同网络,建立起更具稳定性、系统性和整合性的协同培养关系。

由于不同类型的跨学科组织在性质与功能上存在差异,因而在与传统学科组织创建协同培养关系时也呈现出两种不同模式(见图2)。其一,当跨学科组织仅为跨学科科研机构,以独立的研究所或研究中心的形式存在时,那么在培养分工上传统学院仍是培养的主体,学生的招生、培养方案的制定、日常的监督管理以及考核评价等培养活动仍主要依托于学院开展。跨学科学术组织作为科研单位,并不对跨学科培养直接负责,但能够通过发挥自身在整合大学内部多学科教育资源、科研训练平台与设施设备等培养要素方面的优势,为传统学院跨学科培养提供强有力的支持。其二,当跨学科组织为教学科研机构,具备与学院同等的人才培养功能与地位且一般以独立的研究院形式存在时,那么在培养分工上跨学科组织就主要承担跨学科培养职责。其培养活动主要在跨学科组织内开展,包括独立进行招生选拔、培养方案设计、考核评价等。学院则作为所跨学科的教育要素提供者参与其中,负责供给各自学科的师资、课程、设施设备等,服务于跨学科学院的人才培养工作。总之,这种通过引入跨学科学术组织创建面状跨学科协同培养关系的方式,重新调整了原有学科院系关系和大学基本组织结构,既确保了传统学院和学科育人功能的正常发挥,也更好地在人才培养过程中凸显跨学科要求,落实跨学科育人的使命。

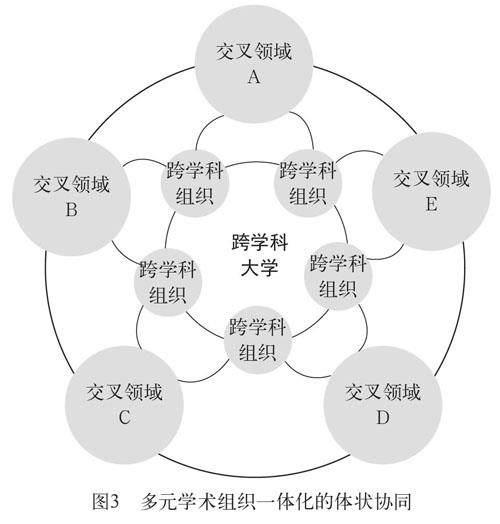

(三)体状协同:多元学术组织一体化的协同关系

在传统学院间搭建线性协同关系或增设跨学科组织创建面状协同关系,本质上仍是在以学科为基本单位的大学中进行局部改良,而更具跨学科性的则是改变学科组织在大学中的基础性地位,重塑一种多元学术组织间一体化协同的“跨学科大学”(见图3)。这种组织模式从根本上将跨学科作为办学理念与定位,聚焦于新兴前沿交叉领域,整体型构学术组织间关系与布局,服务于跨学科科学研究与复合型创新人才培养。例如,麻省理工学院(MIT)的组织结构一直处于变动之中,院系之间相对频繁地进行变革与重组,其中苏世民计算机学院的成立被认为是MIT自1950年以来最重要的结构变化[18]。苏世民计算机学院是一个由多种类型组织联合构成的组织实体,既是开展计算机科学和人工智能教育和研究的学术组织,更是将计算机科学和人工智能与其他各个学科建立联系的中枢神经,以此为契机撬动并实现对学校学术组织架构的整体性重构。通过这种“共享结构”,苏世民计算机学院与其他5个学院形成了培养“计算机+”领域跨学科人才的有机整体,创造性地打造出了一种体状协同培养方式,旨在“将计算和人工智能的力量带到MIT所有研究领域,同时也融合其他学科知识共同构建计算和人工智能的未来”[19],开启了MIT崭新的人才培养模式。

相较而言,香港科技大学(广州)的组织结构更具跨学科变革性,它改变了传统的以学科院系为基础的组织架构,创造性地设计了涵盖“枢纽”与“学域”的两级学术组织架构,以落实培养跨学科人才的理念。该校以四大枢纽作为学术管理单位,协调和整合不同学科和领域的科学研究与人才培养活动;每一个枢纽中均包含四个学域,学域为具体学术领域内开展科研与育人工作的基本单位[20]。整体上,枢纽相对稳定,而学域则可以根据不同时期前沿问题的更迭而设置,此举充分保障了学术组织的动态性与灵活性。在这种围绕跨学科理念一体化设计的大学组织架构基础上,跨学科教学和科研的管理和实施也更为便利。例如,该校建立了大量的共享式教学空间和科研实验平台,服务于不同学科领域的教师和学生可以随时随地基于共同问题开展跨学科交流与合作;同时,依托融合学科组织架构在课程体系上进行大胆创新,构建新型的“知识模块超市”育人体系等[21]。总之,这种打破学科组织边界、重新整合与再造多元组织形态、搭建一体化跨学科协同培养体系的路径更具有变革色彩,能够更充分地体现与实现跨学科培养的特点与要求。不过,对于大部分传统大学而言,其实施难度更高,变革的阻力也更大。

四、跨学科育人背景下大学学术组织开放与建制的限度反思

大学学术组织间由孤立、封闭的状态走向开放与协同,是落实跨学科人才培养的组织构架基础,但也需注意组织边界开放与组织建制的限度问题。究其实,它根本上是要处理好“学科”与“跨学科”二者之间的平衡问题。从人才培养角度看,学科育人是跨学科的基础,而院系组织为学科专业人才培养提供了坚实保障,因此,需要警惕组织边界过度开放可能导致的学科专业教育质量下降,失去人才培养根基的问题;从学科组织发展角度看,存在随着学科领域的发展逐步建制化、组织化到学科发展成熟后的封闭化这一周期性规律,因此,需要警惕跨学科领域盲目建制化、过度组织化可能导致的逐步封闭与固化,最终丧失交叉融合的活力与生命力的问题。

(一)基于学科的跨学科:学术组织边界开放的限度问题

“跨学科”最基本的内涵即是在两个或多个学科基础上实现跨越,但跨学科并非抛弃学科,而是牢牢地扎根于学科,修正学科认知方式的主导地位与过度专业化的趋势[22]。可以说,学科是跨学科的基础和前提,在跨学科人才培养上也是如此。一个人若没有经历学科的训练成为一个合格的“学科人”,也就无所谓成为一个“跨学科人才”[23]。马克斯·韦伯在《以学术为天职》的演讲中提到,“个人只有通过最彻底的专业化,才有可能具备信心在学术领域中取得一些真正完美的成就”[24]。大学开展跨学科人才培养,对学生跨学科知识、能力与素养的塑造同样需要建立在其对某一主学科专业知识的深入掌握基础之上,这一点应当成为大学开展跨学科人才培养的基本遵循。

相应地,大学建立起学科院系,通过将教师与学生分配到不同的相对独立的学术组织里共同从事专业性工作,为培养“学科人”提供了独立的空间与充分的条件保障。跨学科培养要打破的是封闭化的学科组织边界,构建开放协同的新型组织关系,而非彻底否定学科组织的存在。正如跨学科并非要彻底地“去学科”,而是以学科为基础并超越学科固有边界,跨学科育人下大学学术组织的重塑也应当是充分调动与发挥学科组织在人才培养上的优势,在院系组织之间以及与其他类型组织之间搭建起沟通合作、协同运作的桥梁与网络,实现跨学科人才培养资源的自由流动、彼此共享与充分整合,实现“学科”与“跨学科”间的良性互动、彼此促进与共同发展。

(二)学科组织的成熟和封闭:跨学科领域 组织建制的限度问题

从学科组织的发展规律来看,学科化的组织形态并不是在某一学科领域的知识产生之时就出现的,而是经历了制度化的过程。学科的制度化使其从零散且缺乏独立性的知识领域逐渐开始拥有专门的学者群体、在大学中拥有教研职位,形成可以持续开展学科知识生产与后备人才培养的学术组织。然而,当学科发展成熟以后,学科组织也将步入封闭和固化的阶段。跨学科领域的制度化亦是如此,一旦学科间的交叉互动相对稳定,在知识和制度上会获得学科的特征,发展成为“交叉学科”并产生相应的组织建制,进而组织壁垒将会随之产生,甚至像传统学科组织那样出现僵化、固化、分化、窄化等问题,失去学科交叉创新的活力。例如,欧美大学中女性研究领域的建制化发展就说明了这一问题。女性研究在20世纪60年代出现后就一直处于是否要走独立建制之路的争议中:建制可以使其摆脱边缘地位,但也会面临多样性和批判性削减的问题;不建制则将长期处于资源竞争的劣势处境。近年来,随着西方大学为跨学科研究提供越来越多的发展空间,女性研究已获得广泛认可并进入到学院体制中,实行系科化和制度化发展。但一些学者提醒,女性研究领域的人才培养可以是学科性的、建制化的,而女性研究要持续地、有活力地发展仍需时刻警惕边界的固化,要坚持不断进行反思、改革、协同与创新。[25]

这也警示我们,应当注意与反思跨学科领域建制化可能带来的消极影响,特别是在当前跨学科问题明显已受到了各国政府的高度关注,甚至演变成一种政策话语的背景下。有学者批评,高校中盛行的跨学科活动俨然成为了各国的“跨学科军备竞赛”[26]。在此趋势下,我们更要保持冷静理智,防止一哄而上,要审慎地开展跨学科建设。从我国实践来看,在《关于高等学校开展学位授权自主审核工作的意见》等政策的推动下,国家学位授予权进一步下放,已有32所高校可以自主审核新增、调整硕士、博士授权点,自主设置目录外按一级学科管理的交叉学科[27],而这些交叉学科究竟应该如何建设、人才培养应该如何开展,迫切需要予以回答。在具体实施中,与我国的学科制度相关,高校内普遍存在“学科-实体性组织”的对应关系,即当交叉学科获得一定的合法性承认同时进一步开展学科建设又难以在既有学科边界和学术组织内得到满足时,在社会条件具备的情况下,就容易出现实体化学术组织的设立。这种有形的、组织化、建制化的模式便于对国家资源的获取、权力的获得,但同时也可能会带来更加严格地管控、限制跨学科育人行为的后果,阻碍知识的自由交互与思维的碰撞[28],导致更少的开放性探索和更多的规制性培养,抑制高校和教育工作者的跨学科育人积极性和创造力。由此,高校跨学科育人的实施也应当警惕“过组织化”风险,积极探索多种形式的跨学科培养组织模式,保持柔性、弹性、灵活的组织边界,在封闭与开放的动态平衡间推动跨学科人才培养始终在“跨”的路上前行。

参考文献

[1] 约翰·S·布鲁贝克.高等教育哲学[M].王承绪,郑继伟,张维平,等译.杭州:浙江教育出版社,2002:30.

[2] 伯顿·克拉克.研究生教育的科学研究基础[M].王承绪,译.杭州:浙江教育出版社,2001:117.

[3] 杰勒德·德兰迪.知识社会中的大学[M].黄建如,译.北京:北京大学出版社,2019:146.

[4] 迈克尔·吉本斯,卡米耶·利摩日,黑尔佳·诺沃提尼,等.知识生产的新模式:当代社会科学与研究的动力学[M].陈洪捷,沈文钦,等译.北京:北京大学出版社,2011:3.

[5] Rhoten D,BoixMansilla V,Chun M,etal. Interdiscip-linary Education at Liberal Arts Institutions[R].Teagle Foundation White Paper,2006:3.

[6] Lattuca L R.Creating Interdisciplinarity:Interdiscip-linary Research and Teaching among College andvniversity Faculty[M].Nashville:Vanderbilt University Press,2001:115.

[7] 王嵩迪,卢晓中.高校研究生跨学科培养的内在逻辑与组织建构[J].教育发展研究,2024(3):19-27.

[8] 刘继安,李岳璟,丁黎.未来技术人才培养:挑战与体系重构:基于中国科学院大学未来技术学院的案例研究[J].高等工程教育研究,2021(2):22-31.

[9] 吴伟,何秀,姜天悦,等.多学科交叉培养研究生的困境与出路[J].教育发展研究,2018(21):12-17.

[10] 张晓报,刘宝存.跨学科人才培养机制:理论逻辑、现实问题与优化路径[J].大学教育科学,2023(6):43-51.

[11] 文少保,杨连生.美国大学自治型跨学科研究组织:结构惰性超越、跨学科合作与运行机制[J].科技与管理,

2010(3):133-137.

[12] 伯顿·克拉克.高等教育新论:多学科的研究[M].王承绪,徐辉,郑继伟,等译.杭州:浙江教育出版社,2001:114-115.

[13] 克拉克·克尔.大学之用[M].高铦,高戈,汐汐,译.北京:北京大学出版社,2008:23.

[14] 托尼·比彻,保罗·特罗勒尔.学术部落及其领地:知识探索与学科文化[M].唐跃勤,蒲茂华,陈洪捷,译.北京:北京大学出版社,2008:49.

[15] 伯顿·克拉克.高等教育系统:学术组织的跨国研究[M].王承绪,徐辉,殷企平,译.杭州:杭州大学出版社,1994:87-100.

[16] 胡娟.脱耦机制、组织边界和有效竞争的丧失:“双一流”政策影响下的大学组织机制异化分析[J].高等教育研究,2020(4):21-29.

[17] 张炜,邹晓东.我国大学跨学科学术组织发展的演进特征与创新策略[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2011(6):59-66.

[18] MIT Schwarzman College of Computing.MIT resh-apes itself to shape the future[EB/OL].(2023-09-25)[2024-02-25].https://computing.mit.edu/about/history/.

[19] Terri Park.A College for the Computing Age[EB/OL].(2020-02-04)[2023-10-21].https://computing.mit.edu/news/a-college-for-the-computing-age/.

[20] 香港科技大学广州官网.学术结构[EB/OL].(2023-09-26)[2024-03-22].https://www.hkust-gz.edu.cn/acade-mics/#overview.

[21] 马近远,李然,朱俊华,等.定义“融合学科”高等教育范式:香港科技大学(广州)的实践与探索[J].高等工程教育研究,2023(4):100-109.

[22] DeZure,D.Interdisciplinary Teachingand Learning[J]. Teaching Excellence,1999(3):1-3.

[23] 陈洪捷.跨学科“研究”与“人才培养”须区别对待[EB/OL].(2022-02-25)[2022-12-29].https://m.gmw.cn/baijia/2022-01/25/35472006.html.

[24] 马克斯·韦伯.学术与政治[M].阎克文,译.上海:上海人民出版社,2021:69.

[25] 林杰,刘业青.新加坡国立大学本科跨学科教育改革初探[J].大学与学科,2022(2):1-12.

[26] Rhoten D,Pfirman S. Women in Interdisciplinary Science:Exploring Preferences and Consequences[J]. Research Policy,2007(1):56-75.

[27] 洪大用.在学科交叉的基础上推进交叉学科健康发展[J].大学与学科,2022(1):5-8.

[28] 李立国,赵阔.跨学科知识生产的类型与经验:以21世

纪诺贝尔自然科学奖为例[J].大学教育科学,2021(5):

14-23.

Between Being Closed and Being Open: Reflections on Changes in University Academic Organizations in the Context of Interdisciplinary Education

Wang Songdi

Abstract: Interdisciplinary education has become an important trend in the reform of higher education in the world. However, universities, with disciplinary organizations as their basic structure, are closed and isolated from each other. There are deviations in training goals, scattered educational resources, and educational management problems with the cultivation of interdisciplinary talents. Multiple contradictions such as power imbalance and disciplinary identity crisis necessitate the urgent need to reshape university organizational structures and relationships among academic organizations. By building a collaborative cultivation relationship that connects traditional subject organizations, integrates interdisciplinary organizations and traditional subject organizations, and integrates multiple academic organizations, it can effectively promote the free flow of subject education resources within the university. It will help universities fully integrate to promote the true implementation of interdisciplinary education. But at the same time, we need to be wary of the problems of excessively open organizational boundaries and blind institutionalization and organizationalization of interdisciplinary fields, and promote the orderly development of interdisciplinary education on the basis of dynamic balances between disciplines and interdisciplinary, closed and open.

Key words: interdisciplinary; talent cultivation; university academic organization; organizational change; synergistic

(责任编辑 黄建新)

收稿日期:2024-03-25

基金项目:广东省哲学社会科学规划教育学青年项目“研究型大学跨学科学术组织博士生培养模式和机制研究”(GD24YJY02);华南师范大学青年教师科研培育基金项目“科教融汇视域下跨学科研究生培养的组织模式研究”(23SK11)。

作者简介:王嵩迪,黑龙江齐齐哈尔人,教育学博士,华南师范大学教育科学学院/粤港澳大湾区教育发展高等研究院特聘研究员,主要从事跨学科人才培养、国际与比较高等教育研究;广州,510631。