“平急转换”:理解基层韧性治理的新视角

杨宏山 张健培

摘 要: 随着社会流动性增强,基层治理面临易变性、不确定性、复杂性和模糊性的挑战,提升公共部门应对风险的组织韧性,是推进基层治理现代化的应有之义。通过区分基层事务的常态与急迫议题,从政策反馈视角构建“平急转换”分析框架,根据公共权力的介入程度,剖析基层韧性治理的两种模式,即规则引领的协同治理模式及权威引领的整合治理模式,并阐述两者的适用场景。基于北京市S区物业管理改革的案例研究发现:在急迫场景下,公共部门深度介入物业事务,提升了问题处置能力;随着问题趋于缓和,公共部门调整注意力分配,减少直接介入,从应急物业转向常态物业。在有限的资源条件下,韧性治理意味着决策者需要区分公共事务的轻重缓急,根据政策实施的反馈信息,把握好调整时机,在整合治理与协同治理模式之间进行灵活转换。

关键词: 韧性治理;政策反馈;平急转换;基层治理

中图分类号:D630.8 文献标志码:A 文章编号:1006-0766(2024)03-0032-10

作者简介:杨宏山,中国人民大学公共管理学院教授;张健培,中国人民大学公共管理学院博士研究生(北京 210095)

基金项目:国家社会科学基金重大项目“中国特色政策试验与政府间学习机制研究”(19ZDA123)

① 张康之:《论社会运行和社会变化加速化中的管理》,《管理世界》2019年第2期。

② Christopher K. Ansell,Jarle Trondal,and Morten grd,Governance in Turbulent Times,Oxford:Oxford University Press,2017,p.1.

③ Christopher Hood,“A Public Management for All Seasons?,” Public Administration,vol.69,no.1 (1991),pp.3-19.

④ Perri Six,et al.,Towards Holistic Governance:The New Reform Agenda,Basingstoke:Palgrave,2002,p.29.

⑤ 张成福:《电子化政府:发展及其前景》,《中国人民大学学报》2000年第3期。

⑥ W.理查德·斯科特:《组织理论:理性、自然与开放系统》,黄洋等译,北京:华夏出版社,2002年,第170页。

随着全球化、城市化、信息化进程的推进,人类社会进入了乌卡时代(VUCA),公共事务治理面临易变性、不确定性、复杂性和模糊性的挑战。社会运行和社会变化的加速发展,意味着社会形态不再长期稳定。①在高度流动的社会中,大量棘手问题(wicked problem)的出现致使基层治理经常面临“动荡”的威胁。②为了应对高度不确定性和复杂性,政府系统进行了适应性的组织再造,学术界也提出了企业家政府、③整体型政府、④电子化政府⑤等多种解决方案。斯科特指出,所有的组织都依赖其他组织提供必要的资源支持,这是组织生存的前提条件。⑥改进政府治理既要跨越单一部门的职责边界,在公共部门之间构建协作网络,也要在政府与企业、社会组织之间建立合作机制,促进资源交换,携手应对复杂问题。

在乌卡环境中,危机事件的突发性对政府应对危机的速度和方法提出了更高要求。快速、高效的应急响应有利于迅速控制风险,缓解危机造成的负面影响,长期采用行政手段也会面临资源消耗过多、难以持续运作等问题。鉴于此,一些研究者提出了韧性治理的理念,致力于提升公共部门的抗压能力与恢复能力,提升治理过程与结果的有效性。既有研究注意到韧性治理的跨界特征,但大多聚焦于具体情景,探讨提升治理韧性的路径选择。现实中,基层韧性治理具有差异化的组织模式,已有研究对基层治理的不同模式及适用场景的讨论较为薄弱,这正是本文的关切所在。本文从政策反馈理论出发,建构基层韧性治理的“平急转换”分析框架,以北京市S区老旧小区物业管理改革为例,分析基层韧性治理的不同场景与模式变迁,总结“平急转换”的助推机制。

一、基层韧性治理的文献综述

基层治理是国家治理的基石,决策者直接面向社区和居民,需要协调多方主体,有效处置公共事务,增进公共利益。燕继荣:《基层治理的理想与现实》,《探索与争鸣》2023年第1期。改革开放以来,伴随着经济社会体制转型的步伐,中国基层治理结构发生很大变化,单位的社会服务功能显著弱化,街道和社区组织在基层治理中的作用明显增强。周庆智:《改革与转型:中国基层治理四十年》,《政治学研究》2019年第1期。近些年来,随着国家政权向基层社会不断延伸,基层政府承担了越来越多的公共服务供给责任,行政职责的拓展使得基层政府普遍负荷累累。周雪光:《国家治理规模及其负荷成本的思考》,《吉林大学社会科学学报》2013年第1期。面对“有限资源、全面责任”的现实环境,基层政府需要寻求有效对策,缓解制度刚性与资源匮乏的张力。李伟、陈那波:《论组织韧性视角下基层政府治理负荷的消解》,《江淮论坛》2023年第4期。在此背景下,学界提出基层治理的“韧性”议题,旨在探究如何通过有效的治理手段提升基层问题的解决能力。

“韧性”概念起源于物理力学,主要指物体抵抗外力作用并恢复原状的能力。Per Bodin and Bo Wiman,“Resilience and Other Stability Concepts in Ecology:Notes on Their Origin,Validity,and Usefulness,” ESS Bulletin,vol.2,no.2 (2004),pp.33-43.20世紀中后期,“韧性”在心理学、生态学等学科得到应用,成为理解复杂社会中治理不确定性的重要概念。Marc. Welsh,“Resilience and Responsibility:Governing Uncertainty in a Complex World,” The Geographical Journal,vol.180,no.1 (2014),pp.15-26.心理学研究认为,韧性表现为个体从创伤中恢复的能力以及在逆境中维持心理健康的能力。Michael. Ungar,et al.,“Distinguishing Differences in Pathways to Resilience among Canadian Youth,” Canadian Journal of Community Mental Health,vol.27,no.1 (2008),pp.1-13.在生态学研究中,韧性是指系统在受到外部冲击时,通过自我调适实现组织平衡的能力。Crawford. S.Holling,“Resilience and Stability of Ecological Systems,” Annual Review of Ecology and Systematics,vol.4,no.1 (1973),pp.1-23.进而,韧性一词在管理学、社会学、经济学等多个学科得到广泛运用。在公共管理领域,“韧性”经常与“治理”结合使用,用以表达应对风险的抵御力、适应力、恢复力和创造力。于永达:《基层韧性治理的理念与实践举措》,《人民论坛》2024年第2期。对于基层治理来讲,韧性治理意味着在维持社会秩序的基础上,通过调整治理结构,在不同主体之间建立协作网络,激发多元主体的内生动力,提升组织适应环境的能力。唐皇凤、王豪:《可控的韧性治理:新时代基层治理现代化的模式选择》,《探索与争鸣》2019年第12期。回顾基层韧性治理的已有文献,学术界主要从组织协调与资源冗余两个视角展开讨论。

组织协调的分析视角强调决策者发挥政治权威的引领作用,构建跨部门议事平台,推动多元主体合作,携手解决资源有限、利益分割的问题。组织协调论者提出,领导者基于职位权威,通过高位协调方式,在更大范围内筹集资源,各方主体需要在规定的时间内完成任务。唐文玉:《政党整合治理:当代中国基层治理的模式诠释——兼论与总体性治理和多中心治理的比较》,《浙江社会科学》2020年第3期。在我国,组织协调通常采用领导小组、工作专班等运作方式。其中,领导小组由上级领导和相关部门的负责人组成,负责决策、统筹与协调,是跨部门协同的一种常用机制。依托领导小组和议事决策机制,可整合各方资源,提升跨部门事务的执行力。周望:《超越议事协调:领导小组的运行逻辑及模式分化》,《中国行政管理》2018年第3期。对于突发重大风险和应急管理事项,在时间压力下,领导小组压缩讨论环节,加快议事进程,提升决策效率。薛澜、赵静:《转型期公共政策过程的适应性改革及局限》,《中国社会科学》2017年第9期。为有效应对非常规任务,中国体制还通过组建工作专班的方式,从不同单位抽调人员,组成新的业务团队,构建一种“超部门结构”,推动具体任务迅速落实,这已经成为提升治理韧性的重要机制。李娉、杨宏山:《工作专班如何落实非常规任务?——重构科层制治理的一个分析框架》,《政治学研究》2023年第4期。

资源冗余的分析视角要求决策者树立风险防控理念,通过配置必要的闲置资源,为组织应对内外部干扰提供缓冲空间,以提升组织的适应性。冗余资源是在既定规划周期内组织储备的可用闲置资源,有助于帮助组织适应环境变化。Philip. Bromiley,“Testing a Causal Model of Corporate Risk Taking and Performance,” Academy of Management Journal,vol.34,no.1 (1991),pp.37-59.在公共管理实践中,资源冗余可为公共部门在异常情况下灵活反应提供重要支持。Martin. Landau,“Redundancy,Rationality,and the Problem of Duplication and Overlap,” Public Administration Review,vol.29,no.4 (1969),pp.346-358.有学者指出,公共部门在事前储备配套的政策资源,保障冗余的弹性空间,有助于提高风险回应能力。容志、宫紫星:《理解韧性治理的一个整合性理论框架——基于制度、政策与组织维度的分析》,《探索》2023年第5期。具体而言,冗余资源包括物质性资源与制度性资源,前者涉及风险处置设施、应急物资供应链等,赵时雨:《社区韧性:社区风险治理中的结构张力及因应调适》,《吉首大学学报》2023年第4期。后者系指允许组织临时跳出框架的弹性规则。Christopher. Ansell,Eva. Srensen,and Jacob. Torfing,“Public Administration and Politics Meet Turbulence:The Search for Robust Governance Responses,” Public Administration,vol.101,no.1 (2023),pp.3-22.周雪光提出,冗余资源对组织的注意力分配具有显著影响,能够激发组织创新;闲置资源越丰富,组织的注意力则越分散,有利于在多元方向上开展探索创新。周雪光:《组织社会学十讲》,北京:社会科学文献出版社,2003年,第170页。

组织协调与资源冗余理论从不同的视角探讨提升组织韧性的行动路径,增进了对韧性治理的学理认知,但也有各自的局限性。组织协调的分析视角从静态维度解析韧性治理,凸显了跨层级、跨部门、跨系统协作的重要性,已有研究大多聚焦于具体场景,而对不同场景下治理模式的差异性探讨较少。现实中,组织协调方式并不是一成不变的,而是处于动态演化之中。随著问题场景发生变化,基层治理的组织协调方式也会随之改变。资源冗余视角的研究关注到资源储备的重要性,主张增加可支配的资源投入,但资源的增加不意味着治理绩效的改善,如果决策者不注意改进资源配置与组织方式,反而会引致资源浪费现象。程建新等:《科层组织如何实现应急状态下的组织韧性?——基层公共组织应对重大突发公共卫生事件的案例分析》,《中国行政管理》2023年第4期。

鉴于上述,本文从政策反馈的视角,提出基层韧性治理的“平急转换”分析框架,区分权威引领的整合治理模式与规则引领的协同治理模式,解析各自所适用的议题场景,提出基层韧性治理模式的权变策略。进而,选择北京市S区推进老旧小区物业管理改革进行案例考察,分析任务场景变化如何驱动基层治理模式的转变,提炼提升治理韧性的运作机制。

二、“平急转换”:基层韧性治理的一种解释

(一)政策反馈:理解基层韧性治理的新视角

公共政策是公共组织在特定情境中制定的一组相互关联的决策,是含有价值偏好、行动目标、治理工具的制度安排。在很长一段时间,政策往往被视为政治系统的输出结果,学界主要关心“政策如何形成”,聚焦不同利益群体的博弈过程。然而,政策制定不仅发生于当下的政策环境,还受制于过去政策的反作用。Christopher M. Weible and Paul A. Sabatier,Theories of the Policy Process,New York:Westview Press,2018,p.103.20世纪90年代以来,政策科学研究开始将“政策”视为自变量,关注一项政策如何影响未来的政策制定,形成了政策反馈的理论建构。

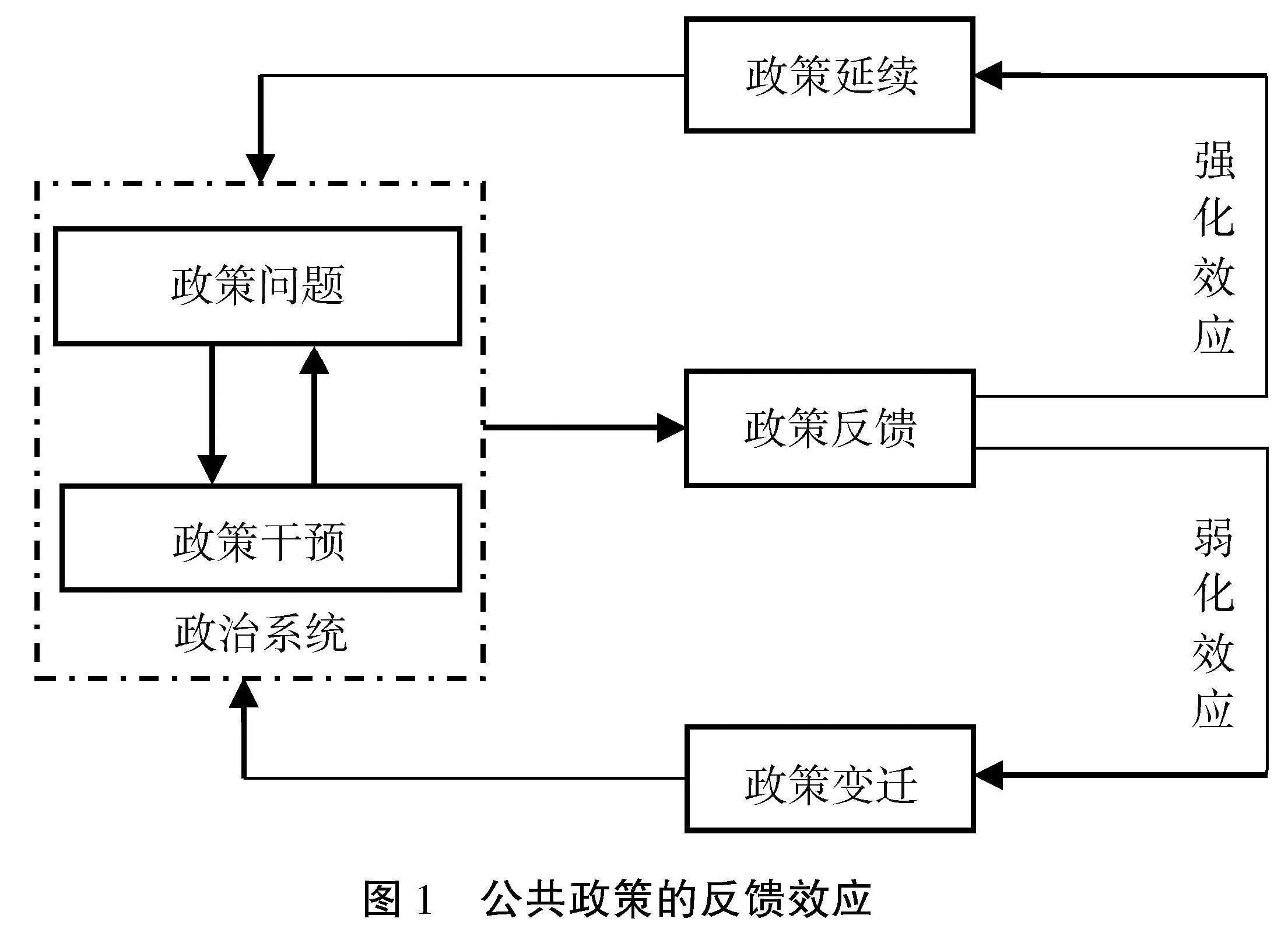

政策反馈理论认为,政策不仅是政治系统输出的产物,也是重塑政治系统的媒介,Donald P. Moynihan and Joe Soss,“Policy Feedback and the Politics of Administration,” Public Administration Review,vol.74,no.3 (2014),pp.320-332.专注于勾勒“政策影响政治,政治影响政策”的变迁全景。Andrew Jordan and Elah Matt,“Designing Policies That Intentionally Stick:Policy Feedback in a Changing Climate,” Policy Sciences,vol.47 (2014),pp.227-247.根据政策对象的差异性,政策反馈可以作用于行政组织、利益集团、社会公众三类群体,主要包括资源效应与解释效应两种影响机制。Paul Pierson,“When Effect Becomes Cause:Policy Feedback and Political Change,” World Politics,vol.45,no.4 (1993),pp.595-628.从结果上看,政策反馈有正反馈与负反馈两种类型,前者指原政策在既定轨道前行,呈现维持或扩张的发展态势;后者指政策效果偏离预定轨道,决策者采取调整或终结等策略。

政策反馈理论把“时间”因素带入政策过程研究,致力于阐释政策变迁的动力,可为解析基层韧性治理的模式转换提供理论借鉴。根据该理论,公共政策不仅是政治进程的结果,也会通过影响关键群体的政治参与和偏好,进而重塑政治环境。随着时间的推移,一项政策实施的正反馈效应占主导地位时,带来收益递增,该项干预措施就会自我强化。一项政策干预得到多方肯定,形成良好的“政策形象”,决策者继续沿用现行政策路线,实行“精耕细作”,同时进一步细化政策安排,扩大联盟力量,最终形成稳定的政策叙事。一项政策干预实施的时间越长,其产生的“锚定效应”越显著,就会形成“路径依赖”,使其他治理模式很难被启用。如果负反馈占主导地位,导致政治、经济或社会回报递减,政策形象就会负面化。一种治理方式不能解决棘手问题,就为探索新模式提供了动力。数字技术的普及应用,极大地便利了信息传输和共享,居民可及时获取问题信息,故基层韧性治理的问题场景处于动态变化之中。这就要求决策者提升回应性,及时调整治理模式,避免持续的负反馈效应引发系统性风险。

根据政策干预的反馈效应,决策者需要持续改进政策设计,并通过试验途径推进治理创新。彼得·霍尔指出,在政策范式的转移过程中,政策试验或政策失败的案例很可能扮演关键角色。Peter A. Hall,“Policy Paradigms,Social Learning,and the State:The Case of Economic Policymaking in Britain,” Comparative Politics,vol.25,no.3 (1993),pp.275-296.在现有的政策范式下,经常出现的异常情况会对常态治理构成威胁。随着异常情况的持续积累,需要通过专门的努力来解决问题甚至威胁。这种应对异常情况的努力需要对现有政策路线进行调整,会逐步破坏原有范式的连贯性和精确性。如果现行范式不能包容新的探索,探索性试验则难以持续,从而进一步削弱现行范式的权威性。

为维护公共治理的正当性,决策者需要对政策实施的反馈效应保持敏感,注重通过社会学习途径,根据过去的经验和新信息来调整政策目标或手段。政策制定通常包括四个变量的选择,分别是政策理念、政策目标、政策工具、标准设置。政策理念反映了政策应对的价值导向和基本目的;政策目标界定了目标群体及目标层次,包括总体性目标和具体目标;政策工具确定了采用的政策手段和方法,而标准设置明确了具体的、精确的量化标准。一般而言,具体目标、政策工具、标准设置的调整属于操作层面的变化,而政策理念、总体目标的调整则涉及更为复杂的价值层面调整,政策理念的变迁往往会引发政策范式的变迁。当一种治理模式出现了大量的异常情况,决策者需要对政策试验保持开放性,在社会学习中集聚新共识,进而调整政策路线,形成有效的政策安排。

(二)基层事务的议题属性与治理模式

韧性治理是在具体场景中多方主体针对公共事务采取的协作行动。根据问题的显著性和紧迫性,基层公共事务可分为常规议题和急迫议题两种类型。常规议题具有常见性、低风险性、结果可预测性的特征,决策人员对政策目标和工具选择容易形成一致性看法。急迫议题属于突变性质的公共事务,这类任务处置面临的不确定性和风险性更为显著,需要在有限的时间窗口内做出决定。对于急迫任务来讲,由于各方的目标诉求具有差异性,甚至存在冲突,问题处置具有急迫的时限要求,这就需要领导力发挥更大作用。

1.常规议题的协同治理模式

在城乡基层治理中,大量的公共事务属于常规议题,这类事务经常出现,问题应对的时间压力较小,在实践中已经形成了问题处置的基本规程。由于风险性较低,问题处置的时限要求并不緊迫,公共部门的关注度较低,相关行动主体具有较大自主权。这样,各方基于信任和承诺,通过协商集聚共识,达成互惠性协议,采取合作行动,形成了协同治理的组织模式。安塞尔、加什指出,作为一种制度安排,协同治理是指公共机构与其他利益攸关方进行正式的、共识导向的集体决策,旨在制定与执行公共政策,管理公共项目或资产。Christopher Ansell and Alison Gash,“Collaborative Governance in Theory and Practice,” Journal of Public Administration Research and Theory,vol.18,no.4 (2008),pp.543-571.协同治理的显著特征是行动者之间的地位相对平等,彼此基于利益攸关而进行接触,通过对话建立信任,各方在互惠的基础上,基于一致同意做出决策,制定集体规则。Michael McGuire,“Collaborative Public Management:Assessing What We Know and How We Know It,” Public Administration Review,vol.66,no.s1 (2006),pp.33-43.协同治理以减少冲突、促进合作为目的,致力于将敌对关系转变为协作关系,行动者依据集体规则履行各自责任,并享有相应的权利。在多元主体之间推进协同治理,需要制定基本规则,明确哪些人应纳入协作体系,确定协作流程,使利益相关者知道如何能够影响协作的结果。

在规则引领下,协同治理的成功运作有赖于协商议事、必要的领导力和激励机制。针对公共问题构建议事平台,吸纳利益相关者参与对话,且各方主体的话语权平等,并在不同意见之间增进交流,形成一致同意的解决方案,这种参与式治理有利于动员社会力量,提升基层事务的处置能力。唐有财、王天夫:《社区认同、骨干动员和组织赋权:社区参与式治理的实现路径》,《中国行政管理》2017年第2期。为避免“搭便车”现象,协同治理也需要发挥领导力的作用,为协同行动提供所需的资源和支持。Kirk Emerson,Tina Nabatchi,and Stephen Balogh,“An Integrative Framework for Collaborative Governance,” Journal of Public Administration Research and Theory,vol.22,no.1 (2012),pp.1-29.在协商过程中,领导者凭借自己的声望发挥影响力,并公正地对待参与者的偏好。并且,领导者需要承担发起协同行动所需付出的交易成本。提供必要的激励机制,对于动员利益相关者参与协同行动具有促进作用。领导者既要描述问题情形和潜在威胁,也需要展现重要机会、潜在利益和资源需求,这种正面和负面的激励机制有利于促使利益相关者参与进来。

2.急迫议题的整合治理模式

对于急迫议题来讲,这类事务涉及的行动者数量多,问题处置的风险性和紧迫性更为凸显,多方主体的参与,相互冲突的观点,使决策面临的情景更为复杂。为了及时缓解矛盾,更高层次的决策者不得不介入,并对差异化的观点和诉求进行整合,从而形成权威引领的整合治理模式。在整合模式下,尽管决策过程中也会考虑利益相关者的观点,但公共部门居于主导地位,可依托自身拥有的政治势能引领基层事务的决策议程。与协同治理模式相比,整合治理模式的显著特征是各方行动者的地位具有差异性。在权威引领的整合体系中,公共部门拥有较大的话语权和支配权,是跨界合作的发起者和组织者,可通过组织嵌入、专项治理、社会动员等手段,对市场和社会主体进行跨界整合,提高公共服务和问题处置效率。杨宏山:《整合治理:中国地方治理的一种理论模型》,《新视野》2015年第3期。

整合治理主要适用于急迫议题,包括列入优先议程的重点项目以及存在较大风险,需要尽快采取行动的急迫任务。公共部门在时间压力下,通过意义建构方式进行社会动员,将一项任务列为优先事项,调动多方主体及其掌握的资源,通过集体行动落实任务。杨华、袁松:《中心工作模式与县域党政体制的运行逻辑——基于江西省D县调查》,《公共管理学报》2018年第1期。对于涉及多方主体的项目和工程,政府系统通过组建跨部门的领导小组、工作专班、指挥部等任务型组织,依托政治势能,实现跨界动员,突破不同组织之间的壁垒,动员市场和社会力量,抽调多方资源,开展跨界合作行动。管兵、罗俊:《任务型组织的科层化——以A市城镇化过程中的组织变迁为例》,《社会学研究》2023年第6期。作为一种权威主导的资源配置手段,整合治理依赖于权威介入、目标管理等组织机制,动员大量人力和资源,可在较短时间内实现治理目标。当一项公共事务被列为重点任务后,基层韧性治理依托执政党的组织体系,构建跨部门、跨系统的议事协调机制,以政治引领为依托,通过任务发包和责任捆绑,统筹各方资源,推动非常规任务的部署与落实。为提升社会动员能力,执政党将自身的组织体系嵌入各类企业和社会组织之中,发挥党团组织的动员作用,实现对社会主体的领导与统合。孙柏瑛、邓顺平:《以执政党为核心的基层社会治理机制研究》,《教学与研究》2015年第1期。为强化任务落实,属地管理主体以签订目标责任书的方式,逐层分解目标任务。

3.以“平急转换”提升治理韧性

基层治理的议题场景总是处于变化之中,在突发事件的影响下,一些常态议题转眼就会变成各方关注的焦点议题。随着问题趋于缓和,急迫议题也会转化为常规议题。随着议题场景发生变化,基层事务的治理模式也要相应调整,以适应新场景的治理需求。基于此,有学者提出“转换态”的概念,它介于常态与急迫之间,具有复杂性、多样性与动态性,是安全与发展相结合的混合形态。刘一弘、高小平:《风险社会的第三种治理形态——“转换态”的存在方式与政府应对》,《政治学研究》2021年第4期。

随着议题场景发生变化,公共部门需要调整注意力分配以及介入程度,构建“平急转换”机制,善于运用助推手段,引入新理念,调整政策工具,改变叙事方式。基层韧性治理的“平急转换”包括两种情景(见图2):一是从常态场景向急迫场景的转换。随着议题显著性与紧迫性发生变化,协同治理的局限性逐渐暴露,它不适用于快速决策的问题场景,如果一味地坚持花费大量时间建立共识,就会错失决策的最佳时机。Christopher Ansell and Arjen Boin,“Taming Deep Uncertainty:The Potential of Pragmatist Principles for Understanding and Improving Strategic Crisis Management,” Administration & Society,vol.51,no.7 (2019),pp.1079-1112.决策者需要增加权威介入程度,迅速调动多方资源,即时解决急迫议题。二是急迫场景向常态场景的转换。随着问题趋于缓和,决策者需要减少权威介入度,赋予基层单位和人员更大自主权。如果不论轻重缓急,各类公共事务都采取整合治理模式,则会面临资源消耗过大、治理成本过高等问题。

提升基层韧性治理能力,需要破除单一最佳模式的线性思维,决策者需要根据政策反馈,正确判定议题属性,选择合适的治理模式。公共事务治理没有“万灵药”,公共事务治理的协同模式与整合模式都有各自的适用场景,只有将议题属性与治理模式的合理匹配“选对”,才能有效调动多方主体,提升基层治理效能。在此意义上,本文所说的“平急转换”是指根据议题性质推进治理模式重构,决策者需要关注政策实施的反馈效应,当负反馈凸显时,则要重新选择治理模式,进而组织新的集体行动。推进“平急转换”要求决策者对目标群体的诉求保持敏感,根据政策反馈调整权威介入程度,推进政策目标、工具以及话语叙事的转变。

三、北京市S区老旧小区物业管理改革的案例分析

改革开放以来,伴随着住房市场化改革,物业企业成为城市基层治理的重要行动主体。近些年来,随着业主权利意识提升,一些居住小区围绕物业管理产生的矛盾纠纷较多,改进物业服务成为基层治理面对的棘手问题。以北京市为例,从2014年到2018年,全市法院系统受理物业纠纷案件数量从24019件上升至49013件,年均增速接近20%。《物管“老大難”,何时止“乱战”》,《半月谈》2019年第14期。截至2019年,根据北京市“12345”热线呼叫中心提供的数据,该热线受理的市民诉求中,物业管理问题占71.83%。北京市人民政府:《数读:北京12345热线2019年度数据报告》,https:∥www.beijing.gov.cn/gongkai/shuju/shudu/202001/t20200119_1838347.html,2023年11月28日。

随着北京市实行“接诉即办”改革,物业问题的投诉量居高不下,社区物业服务能力亟需提升。长期以来,老旧小区“失管”一直是物业管理的痛点问题。本文选取S区物业管理改革进行案例研究,原因如下。S区的老旧小区数量较多,大部分住房是计划经济时代的房改房,很多小区面临着物业“失管”问题。2018年以来,北京市启动老旧小区综合整治工作,要求无物业小区实行准物业管理。以此为契机,S区连续推进老旧小区物业改革,取得了较好成效,为观察基层治理“平急转换”提供了案例场景。

本文通过互联网渠道搜集政策文件、新闻报道等二手资料,对案例形成初步认知。随后,笔者对S区委组织部、区住建委、L街道及三个物管会试点社区的相关干部开展深度访谈,获取物业管理改革的案例细节。通过对多种资料进行交叉验证,为过程追踪分析提供证据支持。回溯S区物业管理改革,其先后经历了权威引领的整合、规则引领的协同两个阶段,呈现不同治理模式动态转换的组织特征。

(一)权威引领的整合:从物业“失管”走向应急物业

2018年3月,北京市政府印发《老旧小区综合整治工作方案(2018—2020年)的通知》,要求“暂时没有条件实施物业管理的老旧小区,应实行准物业管理,在清扫保洁、安保巡查、维修养护、垃圾分类等方面予以规范”。以此为契机,S区对老旧小区进行全面摸排,制定《老旧小区综合整治和长效治理工作方案》,明确要求党建引领物业管理改革,在无物业小区推进“准物业管理”。

2019年,北京市启动“接诉即办”改革,社区物业管理投诉量快速增长。在此背景下,S区加快物业管理专项改革。2020年5月,北京市正式发布《物业管理条例》,并在7月出台《加强物业管理工作提升物业服务水平三年行动计划》,物业管理工作被列入全市两大“关键小事”之一。面对持续加码的物业服务提升压力,S区出台《提升物业服务水平三年实施方案(2020—2022年)》,成立党建引领物业管理工作专班。该工作专班要求提升物业管理“三率”,“三率”指业委会(物管会)组建率、物业管理覆盖率、党的组织和工作覆盖率。创新社区治理体系,在有条件的小区组建业主组织,引入物业管理新模式,提升党组织在物业企业的覆盖率。在街道党工委引领下,S区无物业小区引入物业企业,形成了权威引领的整合治理模式。概括而言,其具体运作包括三个方面。

一是成立工作专班,开展专项治理。物业管理改革涉及住建、房产、民政、城管等多个部门业务,是一项复杂的系统工程。为化解“九龙治水”现象,S区成立党建引领物业管理工作专班,由分管区领导担任组长,区住建委党组书记、区社工委书记、区委组织部副部长担任副组长,成员包括区委组织部、区委社会工委、区住建委、区民政局、区城市管理委、区国资委、市规划自然资源委、区公安分局等部门的工作人员以及各街道的一把手。为增强协调能力,工作专班每月召开一次推进会,听取各部门和街道的工作汇报。对于问题突出的街道或社区,工作专班安排专人指导工作。各单位定期报送工作信息,工作专班办公室汇总形成台账信息,以“周报告、月通报、季总结、年考评”方式开展督导考评。

二是推动政企合作,引入应急物业。老旧小区物业管理改革需要面对很多疑难和复杂问题,传统的政府主导或单位主导模式难以有效解决。2019年7月,S区政府与SK集团开展合作,制定《S区与SK集团战略合作三年行动(2019—2021年)》,对SK集团管理的近500万平方米的老旧小区实施综合整治,重点改进物业服务。随着2020年《北京市物业管理条例》颁布实施,在疫情防控背景下,大量无物业小区引入了应急物业。截至2020年底,S区小区物业覆盖率达到90.7%,数据来源:S区2020年度日常履职考核事项落实清单。形成了“政企合作给政策、街道专班定方案、社区两委做推动、项目经理抓执行、区域管家精服务、各层各级有反馈”的“六方联动”机制。

三是组建物业管理委员会,提升权威引领的协调能力。针对业委会“成立难”问题,《北京市物业管理条例》提出,未能选举产生业主委员会的居住小区可组建物业管理委员会作为临时机构,组织业主共同决定物业管理事项。物业管理委员会主任由居委会、村委会代表担任,副主任由居委会、村委会指定一名业主代表担任。该条例规定,物业管理委员会由街道办事处、乡镇政府负责组建。2020年3月底,S区L街道征求相关部门、产权单位、社区干部、专家律师、居民代表的意见,选择W、L、Q三个社区试点成立物管会,并明确“党建引领、支部示范、依法依规、为民利民”的组建原则。社区党委负责具体落实人员报名、资格审查、选举组织、结果公示等事项,在公示无异议后报街道备案。2020年4月下旬,街道办事处根据相关政策,审查社区提交的材料,并完成备案工作,物业管理委员会就此正式建立。L街道的试点经验很快在S区得到推广。截至2020年底,全区业主委员会(物业管理委员会)组建率已达87.4%。数据来源:S区2020年度日常履职考核事项落实清单。

(二)规则引领的协同:从应急物业转向常态物业

2020—2022年,在疫情防控的总体要求下,基层治理注重权威引领,采取整合治理的运作模式,物业企业在保证居住小区物业服务的同时,还要履行疫情防控的相关责任,协助社区开展常态化防控工作,应急物业服务期限有所延长。2023年初,随着国家全面放松疫情管控措施,社区生产生活逐步恢复正常秩序,S区开启应急物业向常态物业过渡,不少应急物业凭借其快捷的服务保障顺利“转正”为正式物业。

经过三年的改革实践,S区在物业管理上积累了一套经验,制定了一系列操作化、程序化的规则体系,针对常态物业问题能够基于规则导向得到解决,业主委员会和物业管理委员会的组建率、物业服务覆盖率和党组织覆盖率均超过94%。数据来源:S区2023年政府工作报告。在常态化运行状态下,物业管理和服务运转主要依赖于以下机制。

一是搭建集体论坛,促进跨界协商。社区物业管理涉及物业费缴纳、水电供应、垃圾分類、绿化维护、停车管理、房屋修缮、治安服务等诸多事项,与社区居民利益高度相关。由于不同主体诉求具有差异性,为协调各方利益,日常的物业管理需要根据不同类型物业事务,搭建相应的集体论坛,构建跨界对话机制。比如,L街道实施“党组织、居委会、职能部门、物业企业、社区居民”的“五方联动”工作机制,要求物管会定期收集物业问题,每月组织召开“老街坊议事会”,邀请利益相关者共同决策、共同参与、共同监督,解决了装修扰民、自来水管老化等问题,旨在实现“小事不出社区,大事不出街道”。

二是利用情感联结,柔性化解纠纷。从组织结构上看,物管委除社区党委书记担任主任,业主代表担任副主任以外,其余5名成员由“老街坊”组成。他们熟悉小区民情,热心公共事务,具有良好的社会声望,协助居委会调解物业纠纷,是邻里关系的“润滑剂”。为避免物管委出现组织空心化现象,S区要求物管委成员发挥先锋引领作用,主动下沉社区,通过协助居委会开展爱国卫生运动、电信反诈宣传、消防安全教育、充电桩建设、站桶值守等公共事务,运用情感动员、关系嵌入等柔性手段,协调解决社区内部纠纷。

三是发布物业“红黑榜”,强化物业企业服务意识。为深化物业管理改革,规范物业企业行为,S区住建委自2023年起实施物业服务企业“红黑榜”机制。结合物业管理类“接诉即办”事件数量、物业管理类处罚情况、老旧小区“四有”“四有”是指“安全防范到位、绿化保洁优良、维修维护及时、停车管理有序”。考核结果等多种类型事件,S区住建委定期对外公开项目“红榜”“黑榜”与“处罚榜”,强化企业“以人为本”的服务意识,营造“激励先进、带动后进”的社会氛围,尝试建立主动化、精细化、规范化的全方位服务。在此基础上,部分街道实施“以奖代补”机制,鼓励物业企业主动发现问题,提前解决问题,并对其给予资金补助。

(三)“平急转换”的运作机制

回顾S区物业管理改革历程可以看到,公共部门区分常规事务与急迫事务,根据问题属性的变化,决策者推动治理模式实现“平急转换”。当面对物业失管问题时,基层政府在“接诉即办”的压力下,深度介入老旧小区物业治理,组建工作专班,统筹协调各方资源,引入应急物业,在尚不具备成立业委会条件的小区成立物业管理委员会,对物业服务进行监督。随着疫情防控的调整,应急物业服务的需求趋于缓和,政府系统减少介入,转而在规则引领下,推动老旧小区物业服务走向协同共治。

在风险社会中,政府治理面对各种不确定性和挑战,基层治理的流动性、风险性提升,这意味着治理模式需要因势而变,与议题场景相契合。韧性治理强调基于问题情景调整组织模式,在动态调适中迈向新平衡。姜晓萍、李敏:《治理韧性:新时代中国社会治理的维度与效度》,《行政论坛》2022年第3期。“平急转换”是回应场景变迁的有效手段,通过区分问题的轻重缓急,采取差异化的治理模式,灵活运用政策工具,既可快速应对危机事件,缓解外部压力,也有利于提升常态治理的稳健性。“平急转换”的核心是相机运用依规协同与权威整合两套组织机制,选择合适的“机会之窗”进行模式切换,在秩序与活力之间各有侧重,使得科层组织应对复杂环境更具韧性。具体来看,“平急转换”的有效运作依赖于以下几项治理机制。

一是注意力调控机制。“平急转换”要求公共部门对议题属性及政策实施的反馈效应保持敏感,善于运用注意力调控机制,释放新的政策信号,引导多方主体采取合作行动。基于对问题严重性、紧迫性的判断,决策者调整注意力分配,相应地,权力介入程度也要做出调整,形成差异化的治理模式。对于协同治理来讲,政治权威的介入程度较低,基层治理主要依靠规则体系,引导多元主体依规行动。在急迫场景,政治权威深度介入,领导者压缩决策时间,迅速动员多方主体,提升资源汲取能力,旨在规定时间内完成任务。

二是话语建构机制。话语既是治理理念的意义呈现,也是政策工具的符号表征。一方面,话语不但传递了决策者的规范性价值,还能为说服利益相关者提供恰当性理由。维维恩·A.施密特等:《话语制度主义:观念与话语的解释力》,《国外理论动态》2015年第7期。为推进“平急转换”,决策者需要重塑话语叙事,提供新的价值导向,强化行动者的身份认同。另一方面,话语通过改变行动者的认知图景,进而调整他们的工具选择偏好。“平急转换”涉及治理目标与工具的调整,随着议题情景发生变化,决策系统需要调整治理目标,引导执行者在不同工具之间进行比较与选择。

三是反馈学习机制。常态场景的规则协同具有连续性、稳定性,急迫场景的权威整合具有非连续性、突变性。“平急转换”的顺利实施要求在两种组织体系之间进行有效转化,释放各自的治理效能。“平急转换”不是简单的、线性的“钟摆式”循环,而是复杂场景的“螺旋式”学习。有研究指出,提升组织韧性既要加强外部的跨界学习,提升组织适应能力,也要注重内部学习,推进知识生产。钱悦等:《乌卡环境下如何提升组织韧性?——基于组织学习的视角》,《南开管理评论》网络首发(20231204)。基层韧性治理在常态和急迫场景中都会面临棘手问题,决策者应兼顾内外部学习,及时总结经验教训,持续改进治理方案与工具,将制度优势转化為治理效能。

四、结论与讨论

在城乡基层治理中,大量的公共事务属于常规议题,这类事务经常出现,问题处置的时限压力较小,公共部门的关注度较低。各方基于信任和承诺,通过协商集聚共识,达成互惠性协议,采取合作行动,形成规则引领的协同治理模式。协同治理的成功运作有赖于协商议事、必要的领导力和激励机制。对于急迫议题来讲,问题处置的风险性和紧迫性更为凸显。为了及时缓解矛盾,更高层次的决策者会介入,通过高位推动、跨界动员、责任分解等方式,在规定时间内完成任务,形成权威引领的整合治理模式。与协同治理模式相比,整合治理模式的显著特征是各方行动者的地位和话语权具有差异性。如果不论轻重缓急,各类公共事务都采用整合治理模式,则会面临资源消耗过大、治理成本过高的问题。

本文的基本结论是:基层韧性治理没有单一的最佳模式,决策者需要根据政策干预的反馈效应,研判问题性质的变化,及时推动治理模式转换。面对风险社会的挑战,“平急转换”是公共部门回应环境扰动,解决棘手问题,提升组织韧性的重要机制。随着议题场景发生变化,基层事务的治理模式也要相应调整。“平急转换”具有鲜明的务实主义特征,决策者根据对问题属性的判断,调整权威嵌入程度,转变目标设置,改进政策工具,重塑话语叙事,有利于实现秩序与活力的辩证统一,从而提升科层组织的敏捷性、灵活性与适应性。“平急转换”不仅需要切换组织模式,更注重转换的及时性与稳健性,避免“猛转”或“滞转”带来的治理风险。

“平急轉换”兼容“民主”和“集中”两种价值导向,有助于彰显“民主集中制”的体制优势。有效推进“平急转换”,要求决策者以问题为导向,选择合适的治理模式,回应具体场景的治理诉求。在常态场景向急迫场景转换中,随着问题显著性与紧急性上升,决策者以“集中”为价值导向,发挥政治权威的动员作用,整合多方资源,在规定时间内完成任务。在急迫场景向常态场景转换中,随着问题趋于缓和,决策者减少权威介入,让“民主”发挥更大作用,在规则引领下实现多元共治。

(责任编辑:吴 茜)

Emergency Transition:A New Perspective on Understanding Grassroots Resilient Governance

Yang Hongshan,Zhang Jianpei

Summary: With the increase of social mobility,grassroots governance faces challenges of volatility,uncertainty,complexity and ambiguity. It is necessary to promote the modernization of grassroots governance to improve the organizational resilience of public sectors to deal with risks. This study introduces the “time variable” and proposes an analytical framework of “emergency transition” for grassroots resilient governance from the perspective of policy feedback. Public policy is not only the result of the political process,but also affects the political participation and preferences of target groups,thereby reshaping the political environment. According to the significance and urgency of the problem,the authors of this study distinguish routine issues and urgent issues,and analyze two organizational modes of grassroots resilient governance,namely the rule-led collaborative governance and the authority-led integrative governance. The risk of routine issues is low and the time pressure for problem resolution is small. Under the guidance of rules,various actors cooperate through negotiation based on trust and commitment to reach consensus. Faced with urgent issues,collective action relies on authoritative cross-boundary mobilization to complete tasks within the specified time. The two governance modes have different application scenarios,and decision-makers need to flexibly promote “emergency transition” according to the nature of tasks and policy feedback effects.

Based on the case study of property management reform in District S of Beijing municipality,it is found that in urgent scenarios,the public sector deeply intervenes in property affairs,establishes task force and property management committees,which improves the ability to handle intractable problems. As the problem tends to ease,the public sector adjusts its attention allocation,reduces direct intervention,and flexibly resolves disputes by setting up deliberative platform to promote the transition from emergent scenario property management to regular property services. Under the condition of limited resource,resilient governance means that policymakers need to distinguish the urgency of public affairs,collect feedback information on policy implementation,grasp the adjustment opportunity,and flexibly converse between integrative governance and collaborative governance. “Emergency transition” is an important means for public sector to respond to environmental disturbances,resolve urgent problems,and improve organizational resilience. Its effective operation relies on the joint support of attention distribution mechanism,discourse construction mechanism,and feedback learning mechanism.

The basic conclusion of this study is that there is no single optimal model for public affairs governance. Decision makers need to assess the change of the problem based on the feedback effect of policy intervention,and steadily promote dynamic conversion of governance to avoid the risks brought by “sudden” or “hysteretic” transition. “Emergency transition” has distinct pragmatic characteristics,and decision makers adopt flexible strategies,which is conductive to achieving the unity of order and vitality,thereby enhancing the agility,flexibility and adaptability of hierarchical system.

Key words: Resilient governance; Policy feedback; Emergency transition; Grassroots governance