清末司法行政机关监督权的确立与运行

摘 要: 自清末法部与大理院分司职掌起,近代司法行政机关监督权体系开始形成。这一监督体系以法部及其直接管辖的提法司、检察厅为中心,以“审判监督权”(对民刑案件的监督)和“司法行政监督权”(对审判人员等监督)为主要内容,由《法部官制》《法院编制法》等法律法规加以确认。在提法司和检察厅的辅助下,法部通过“直达式”(直接监督)和“总汇式”(间接监督)两种途径,监督各级审判活动;以“分任制”为基础,法部赋予提法司及各级审检机关长官监督权,对经费、人事、区划等问题加以监督。各级司法行政机关不仅是司法行政事务的管理机关,也是审判活动的监督机关。由司法行政机关掌握监督权,既受刑部“部权特重”的制度惯性影响,也有皇权借助法部控制司法权的考虑。清末司法行政机关监督模式对民国时期司法监督制度产生了深刻影响。

关键词: 法部;大理院;提法司;审判监督;司法行政监督

中图分类号:D929 文献标志码:A 文章编号:1006-0766(2024)03-0175-13

作者简介:刘舟祺,北京外国语大学法学院讲师、师资博士后(北京 100089)

基金项目:中国社会科学院研究阐释中华民族现代文明重大创新项目“建设中华民族现代文明与构建中国自主法学知识体系研究”(2023YZD053)、2020年国家社会科学基金项目“清末民国时期司法改革的顶层设计与省区实践比较研究”(20BFX025)

① 法部与大理院的建立与分职是近代司法制度史上的重大事件。此前学界的研究多聚焦于“部院之争”中审判权与司法行政权分离这一主题,对部院权力范围、争议焦点等研究较充分,对于以法部为核心构建的近代司法行政机关监督模式则关注较少。研究清末司法行政机关监督权的制度设计及其运行,对于理解“部院之争”,继而重新审视近代司法领域的权力构造形态,具有重要意义。关于“部院之争”的研究成果,见张从容:《部院之争:晚清司法改革的交叉路口》,北京:北京大學出版社,2007年;陈灿平、柴松霞:《清末改革司法职权配置考察》,《法学研究》2010年第3期;韩涛:《晚清大理院:中国最早的最高法院》,北京:法律出版社,2012年;公丕祥:《司法与行政的有限分立——晚清司法改革的内在理路》,《法律科学》2013年第4期;谢蔚:《晚清法部研究》,北京:中国社会科学出版社,2014年等。

② 谢蔚:《晚清法部研究》,第304页。

③ 公丕祥:《司法与行政的有限分立——晚清司法改革的内在理路》,《法律科学》2013年第4期。

④ 关于“法律监督”的内涵问题,可见龙宗智:《相对合理主义视角下的检察机关审判监督问题》,《四川大学学报》2004年第2期;黄明涛:《法律监督机关——宪法上人民检察院性质条款的规范意义》,《清华法学》2020年第4期;王海军:《“法律监督”概念内涵的中国流变》,《法学家》2022年第1期等。

一、引言:何为“司法行政机关监督权”?

清末官制改革后,大理院及各级审判厅掌握审判职权,与司法行政职权相分离。①法部与提法司及各级检察厅是直接领导与被领导的行政关系。除行使司法行政管理权外,法部还有权监督大理院、直省提法司、高等审判厅、地方审判厅、初级审判厅及各级检察厅。有学者曾关注到司法行政机关对审判机关的“监督权”;②还有学者在讨论清末行政与司法的“有限分立”时,明确指出清廷改革中央官制的上谕中,“法部如何监督大理院?在这里,均语焉不详”,作者论及法部享有审判监督权和司法行政监督权,但未具体展开。③

从构词方式来看,在现行法制中,审判监督、检察监督、司法监督、法律监督等词汇与司法机关的“监督权”相关,但命名方式不同。④其中,检察监督、司法监督,均是从监督主体角度出发进行词汇构造的,即由检察机关、司法机关对其他机关(如审判机关或行政机关)开展监督活动;审判监督与法律监督,则是从监督对象或监督内容角度出发进行命名的,即负有监督职权的机关对审判活动或者法律实施状况予以监督。在清末官制改革的话语体系中,“审判监督”与现行法制中“审判监督”的内涵几乎没有本质区别,但现行法制并无“司法行政监督”的术语,因此需要加以说明。这一术语最初由清末《法院编制法》第158条明确规定,移植于日本法律,沿用至民国时期。行政法学者管欧曾就“司法行政监督”的范围作出如下说明:

凡关于各级法院及检察机关之设置配备,司法管辖区域之划分调整,司法经费之筹拨分配,司法人员之任免考核,司法裁判之执行,司法风纪之整饬,司法效能之促进,监所之设施,律师之登录等事务,其性质均属司法行政事项,对于此等事项之监督,得概称为司法行政监督。管欧:《法院组织法论》,台北:三民书局,1993年,第409页。

因此,就监督内容来说,以法部为核心的司法行政体系,行使两种层面上的监督权:第一,审判监督权,即针对民刑事案件审判活动展开来自司法行政机关的外部监督;第二,司法行政监督权,即针对一切司法行政事务实施的监督。本文将清末司法行政机关的审判监督权与司法行政监督权统称为“司法行政机关监督权”。

刘舟祺:清末司法行政机关监督权的确立与运行2024年第3期

四川大学学报(哲学社会科学版)总第252期

二、清末司法行政机关监督权的“体系化”

在清末官制改革过程中,先后有四个方案涉及对部院关系的调整。张从容:《部院之争:晚清司法改革的交叉路口》,第27页;谢蔚:《晚清法部研究》,第35-44页。在考察政治大臣端方、戴鸿慈等拟定的方案中,司法行政机关监督权建立在法部对于大理院的“统辖-隶属”关系上;在厘定官制大臣载泽等拟定的方案中,法部监督权被置于法部司法行政管理权之前,由法部专享司法权;在总司核定官制大臣奕劻等拟定的“奕劻方案”中,司法行政管理权被置于监督权之前。“钦定方案”颁布后,“部院之争”与“和衷妥议”事件发生,法部及提法司、检察厅已初步构建较为完备的司法行政机关监督权体系。

(一)端戴方案:寓“监督”于“统辖”

光绪三十二年(1906)七月,考政大臣戴鸿慈、端方等联名呈奏一折(后称“端戴方案”)。该方案首先规划司法行政机关与审判机关的总体关系,即“统辖关系”或“隶属关系”,“都裁判厅,以大理寺改,直隶法部。省裁判所、府县裁判所、区裁判所,自省裁判所以下直隶于执法司。以上各裁判所,暂受法部及各省督抚统辖”,各级审判机关“级级相统,而并隶于法部”。法部在各省分支为“执法司”,“凡一省之裁判所及监狱皆其职掌”且“执法司为司法官,……不入行政范围”。各级裁判所内附设“检事局,……以掌刑事之公诉”。在法部统辖司法行政机关和审判机关的基础上,该奏折还明确论及“监督权”问题,“所有各省执法司、各级裁判所及监狱之监督,皆为本部分支,必须层层独立,然后始为实行”。《请改定官制以为立宪预备折》,《端忠敏公奏稿》,台北:文海出版社,1973年,第762、766-767页;《出使各国考察政治大臣戴鸿慈等奏请改定全国官制以为立宪预备折》,故宫博物院明清档案部编:《清末筹备立宪档案史料》上册,北京:中华书局,1979年,第372、377、380页。

上述奏折奏稿有两层内涵:第一,举国的司法行政事务均由法部统领,大理院直隶于法部,各级审判机关直隶于执法司,而执法司是该部在地方上的延伸,不统属于督抚,即表明在戴、端的规划中,法部通过自身与执法司所执掌的司法行政权,覆盖了审判权;第二,对于各级审判机关与省级司法行政机关的监督权,由法部的司法行政统辖权派生且是法部权力的分支。在端戴方案中,司法行政系统对于各级审判系统的监督权,是建立在法部享有对大理院以及各级裁判机关、各省执法司的统辖权之上的。

(二)载泽方案:职权规范上“监督”先于“管理”

光绪三十二年,载泽等人拟定《法部官制草案》(即“载泽方案”)。该草案说帖引言明确指出,“惟平反重辟及问刑事务悉分掌于大理院及其他厅局,法部只调度而监督之”。这一观念在其后的按语部分得以重申,“惟法部及执法司只能监督裁判,处理其司法上之行政事务,其审理事宜一任之审判官,不能干涉其审判权”。《法部官制草案》,《东方杂志》1906年临时增刊,第27、31頁。另,哈佛大学藏《预备立宪京内官制全案》中亦收录《法部官制清单》与《法部节略》(简称“哈佛版”)。“哈佛版”与《东方杂志》刊出《法部官制草案》(简称“东方杂志版”)的后附按语内容完全一致。“哈佛版”第1条与“奕劻方案”第1条一致,管理职能在前,监督职能在后,而“东方杂志版”第1条规定的法部职能,则是监督在前,行政管理在后。参见《法部官制清单》《法部节略》,《预备立宪京内官制全案》,哈佛大学汉和图书馆藏,开智图书公司承印,1906年,第31-33、60-62页。该史料由西南政法大学行政法学院讲师何舟宇提供,谨致谢忱!这一设计既为审判权设置了外部监督,也为司法行政机关监督权划定了初步边界。

从法部总体职能排序来看,载泽方案中的“监督”意识格外鲜明,“其大辟之案,则由大理院或执法司详之法部,以及秋、朝审大典,均听法部覆核,此外恩赦特典则由法部大臣具奏,均请旨施行,以示生杀大权操于君上之意。如此则司法官可保其独立之性质,行政官仍不失其监督之权”。《法部官制草案》第1条规定:“法部监督大理院,并直省各厅局、检察局,调度检察事务,管理民事、刑事、牢狱并一切司法上之行政事务。”《法部官制草案》,《东方杂志》1906年临时增刊,第27、31页。这一条文将法部监督职能置于其行政管理职能之前,强调法部监督权的重要性。在宣统二年(1910)的《法部官制草案》第1条,也采用了“监督”在前、“行政管理”在后的职能模式。《法部官制及其职掌草案》,《法部宪政筹备处第二次议案》,档案号:16-02-015-00003-0082,第一历史档案馆藏。此类设计中,法部对大理院等机关的监督职权排在第一位,司法行政事务管理次之。

从内设机构职能来看,《法部官制草案》第7至9条规定,平法司掌握“覆核高等审判厅以上所决定之死罪应否覆审案件”并“核定秋、朝审实缓进呈册本事宜”等监督职权,祥刑司、理民司分掌覆核直省高等审判厅以上的刑事、民事报告。从监督机制来看,《法部官制草案》后附按语,对司法行政机关内部垂直统属关系、司法行政机关与行政机关的关系、司法行政机关与审判机关的关系进行了较为明确的说明:(1)针对大理院和各直省审检机关,法部自行行使监督权;(2)对于各省以下审检机关,通过提法司进行总汇,同时提法司也参与对本省审检机关的监督。《法部官制草案》,《东方杂志》1906年临时增刊,第28、31页。

除法部、提法司对于各级审判机关的监督外,检察机关也享有监督权。《京内官制全案》所载《大理院官制清单》第12条规定,“总司直承法部尚书之命,掌监督审判、调查案证并调度司法警察官及司法警察”。《大理院官制清单》,《预备立宪京内官制全案》,第48页。《附设总检察厅官制》规定总检察厅厅丞“掌总司大理院民刑案内之检察事务并调度司法警察官吏,监督以下各级检察厅”。《军机处法部大理院会奏核议大理院官制折》,《东方杂志》1907年第10期,第458页。

(三)奕劻方案:职权规范上“管理”先于“监督”

庆亲王奕劻等大臣总司核定,在此基础上形成核定官制大臣专折,即《庆亲王奕劻等奏厘定中央各衙门官制缮单进呈折》(后称“奕劻方案”)。该奏折以“三权分立”为指导思想,初步确立了法部与大理院的关系,“司法之权则专属之法部,以大理院任审判,而法部监督之,均与行政官相对峙,而不为所节制”。《庆亲王奕劻等奏厘定中央各衙门官制缮单进呈折》,故宫博物院明清档案部编:《清末筹备立宪档案史料》上册,第464页。这一方案建立在法部专享整体的“司法权”之基础上,大理院独立承担审判业务,并接受法部监督。

在载泽方案的基础上,奕劻等大臣对法部职权范围的规定,最终于光绪三十二年底拟定《法部官制清单》,形成“奕劻方案”。其中第1条即对《法部官制草案》中的法部职权规范表述模式予以变更:“法部管理全国民事、刑事、监狱及一切司法行政事务,监督大理院、直省执法司、高等审判厅、地方审判厅、城乡谳局及各厅局附设之司直局,调查检察事务。”《法部奏核议法部官制并陈明办法折》,《东方杂志》1907年第3期,第104页。前后两个文本的差异在于:第一,将“直省各厅局”的内容展开表述为具体各机关,而不再使用笼统提法;第二,调换该条文中司法行政机关监督职权与司法行政事务管理职权的位置,明确、突出法部的首要本职工作是对于司法行政事务的管理。

在法部内部机构设置上,《法部官制清单》规定,原计划由祥刑司与理民司管理的民刑事案件相关行政管理与监督覆核工作,按照省份区划,重新分配给审录司、制勘司、编置司与宥恤司四个部门。这一模式可以称为内部机构“管理-监督”职能复合模式。

(四)“和衷妥议”形成定制:司法行政机关监督权的体系化

清廷最终圣裁决定“刑部著改为法部,专任司法;大理寺著改为大理院,专掌审判”。清廷并未按端戴方案将大理院置于法部之下,也未按照奕劻方案明确规定司法权由法部专享,其原因也不见记载。韩涛:《乾坤挪移玄机深:晚清官制改革中的“改寺为院”》,《中外法学》2016年第1期。但是,圣裁寥寥数语,部门职权界限并不清晰,甚至未提及前几个方案中强调的“监督权”问题,由此爆发“部院之争”。

法部尚书戴鸿慈指出,“盖审判权必级级独立,而后能保执法之不阿,而司法权则必层层监督,而后能防专断之流弊”。《法部尚书戴鸿慈等奏酌拟司法权限缮单呈览折》,故宫博物院明清档案部编:《清末筹备立宪档案史料》下册,第824-825页。戴鸿慈意在立足审判监督权,向纯粹审判权范畴扩张,达到部院权力争夺的目的。对此,沈家本表示,“今死罪必须法部覆核,秋朝审必须法部核定,权限未清,揆诸专掌审判之本意,似未符合”,即认为以上权力均属于大理院专掌的审判权。《修订法律大臣沈家本等奏酌定司法权限并将法部原拟清单加具案语折》,故宫博物院明清档案部编:《清末筹备立宪档案史料》下册,第828页。最终于光绪三十三年四月,争议双方在朝廷主持下形成“和衷妥议”方案,初步构建了阶段全程化、方式多样化、主体层级化的中央司法行政监督权体系。

从监督存续阶段的角度来看,法部对于监督权的掌控具有层级立体化与过程贯穿化等特征。第一,法部的监督权覆盖了从中央案件到地方案件的各个层级。法部通过不同方式监督的案件范围有大理院自行审定各类案件、外省秋审案件、高等及地方审判厅审理的死罪案件、督抚汇奏的外省死罪案件、外省寻常军流以下案件与笞杖案件。第二,法部的监督权覆盖了从审判环节到执行环节的整个过程。除对上述案件的审判结果予以监督外,对于死刑的宣告与执行,法部也应派员监督。第三,法部的监督权覆盖了从人事任免、人事管理、管辖区域划定到业务活动的不同领域。

从审判结果的角度来看,法部监督方式呈现了多样性,包括备案、覆核与核定等。第一,备案。如大理院自行审定专案军流以下案件,“由大理院自行具奏,咨报法部备案”。第二,覆核。如外省寻常军流以下案件也“由法部覆核”。第三,核定。如高等、地方审判厅审理的犯罪案件,“分详部院,由大理院覆核后,咨法部核定,由法部主稿,会同大理院具奏”。此外,对于一般性的司法行政事务,法部予以常规化监督。《法部大理院会奏遵旨和衷妥议部院权限折》,政学社印行:《大清法规大全》,台北:考正出版社,1972年,第1810-1815页。

从监督主体的角度来看,法部通过其统辖的不同机关(提法司与检察机关)对各级审判机关进行监督。各省提法司“设提法使一员,承法部及本省督抚之命,管理全省司法之行政事务,监督各级审判厅、检察厅及监狱”。 《宪政编查馆核定各省提法使官制》,《北洋法政学报》1909年第121期,第1页。地方检察厅的相关规范也明确规定了提法司、上级检察厅对于下级检察厅的司法行政监督权。《上海地方检察厅专则》《河南省城地方检察厅章程》,汪庆祺编:《各省审判厅判牍》,北京:北京大学出版社,2007年,第306、330页。检察厅还一度获取监督审判机关的职权,检察官履行“监督审判并纠正其违误”“监视判决之执行”“查核审判统计表”等监督职权,对于民事案件(如婚姻、亲族、嗣续等案件)应莅庭监督,否则该裁判无效。《法部酌拟各级审判厅试办章程》,《政治官报》1907年第46号,第19-20页。

三、司法行政机关监督权的行使方式

“法部-提法司/检察厅”行使审判监督权的方式是“直达于法部式”与“总汇于法部式”相结合;司法行政监督权则由法部分任审判机关、司法行政机关、检察机关的长官或专门监督人员实行,对经费、区划、人事等事项加以监督,如有违法情形则以警告与惩戒的形式加以处分。由此,“法部-提法司/检察厅”这一司法行政体系,形成了对诉讼案件与对司法人员分别予以监督的两种监督模式。

(一)审判监督权的运行:直达式与总汇式相结合

由于即将设置大理院、高等审判厅、地方审判厅以及乡谳局,因此需要明确各级审判机关的权责。光绪三十二年十月,针对各级审判機关上下级的权限与关系问题,大理院呈奏《大理院奏审判权限厘定办法折》(后称“权限办法折”)。尽管该折旨在确定审判机关内部职权,但是不可避免地会涉及法部与大理院的关系问题。

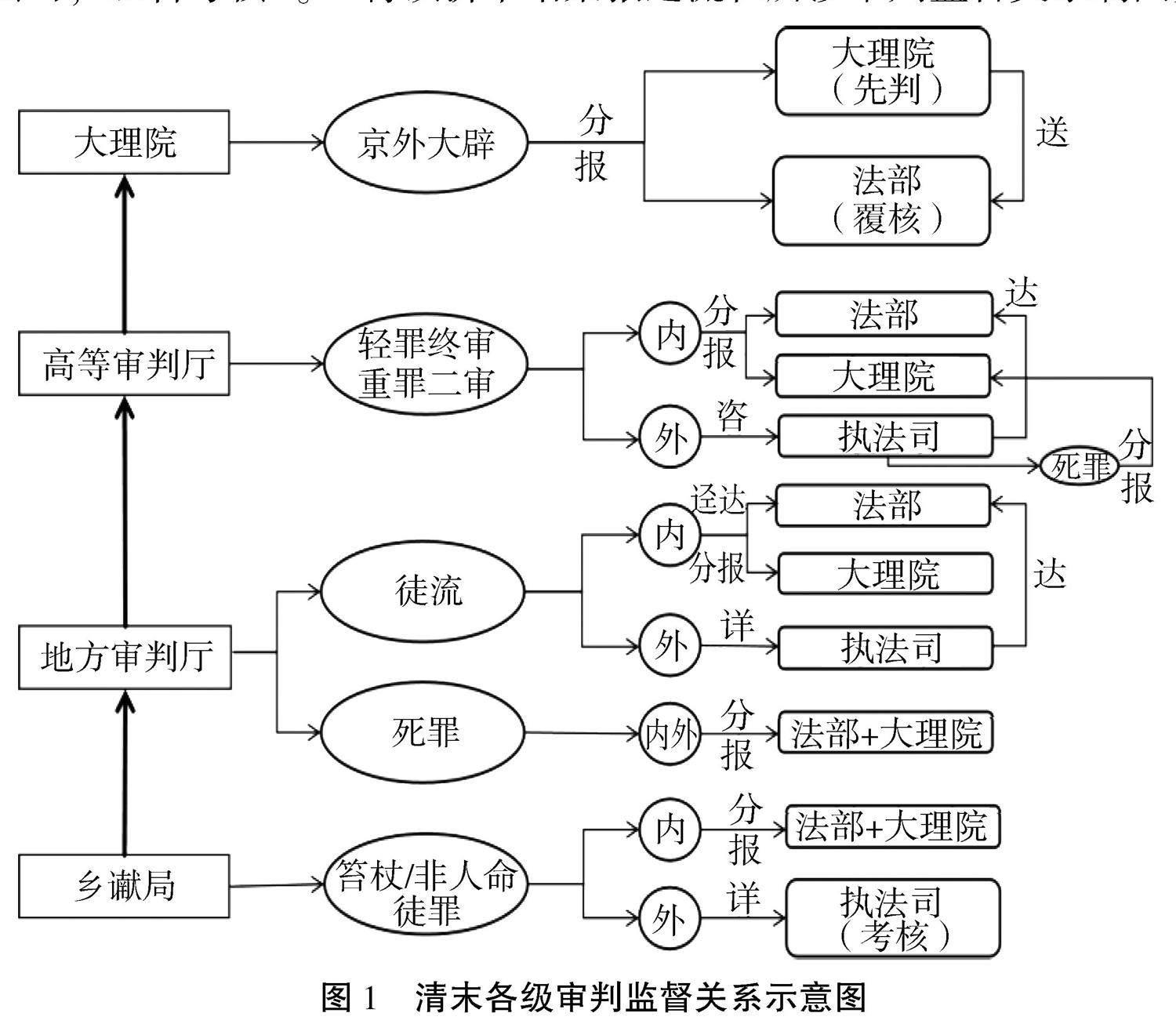

该折明确规定各级审判机关均受到执法司或法部不同程度、不同方式的监督:审判结果的覆核情况由各级审判厅直接报送法部或由执法司送至法部。(1)就大理院而言,“京外一切大辟重案,均分报法部及大理院,由大理院先行判定,再送法部覆核”;(2)高等审判厅二审的重罪案件,“内则分报法部及大理院,外则咨执法司以达法部。其死罪案件并分报大理院”;(3)地方审判厅所审理的徒流案件,“在内则径达法部并分报大理院,在外则详由执法司以达法部”,死罪案件,“在内在外,俱分报法部及大理院”;(4)乡谳局审理的笞杖案件及无关人命的徒罪案件,“在内则分报法部及大理院,在外则详执法司,以备考核”。《大理院奏审判权限厘定办法折》,《东方杂志》1907年第3期,第119页。将该折中结案报送流程所涉审判监督关系制图如下:

首先,此模式是对《法部官制草案》中法部对大理院进行“直达式”监督与对各级司法机关(包括执法司与审判厅)进行“总汇式”监督的具体落实。所谓“直达”与“总汇”,即“京师之大理院直达于法部,各省之高等审判厅、地方审判厅、乡谳局均分汇于执法司,而仍总汇于法部”。《法部官制草案》,《东方杂志》1906年临时增刊,第31页。这一监督模式有两个特征:第一,法部监督对象主要为刑事案件。第二,以大理院为基准,审级越近,法部监督力度越大,审级越远,法部监督力度越小。其原因也正是,由大理院进行审判或覆核的案件多为命盗重案。这一做法是传统“恤命慎杀”理念的延续,正如奕劻方案所称,“至于直省刑事稿件,原议官制法部及大理院,均有覆核明文,盖以生命所关,倍当矜慎,改章伊始,不厌求详”。《军机大臣奕劻等覆奏核议法部官制并陈明办法大要折》,故宫博物院明清档案部编:《清末筹备立宪档案史料》上册,第491-492页。

其次,“和衷妥议”方案是对“权限办法折”中各项流程的进一步细化。相较而言,“和衷妥议”方案的术语适用更为精准。以“覆核”与“核定”两个术语为例。光绪三十二年十一月,大理院在一份奏折中指出:“秋、朝审均隶法部,则虑囚清狱,当由法部主持,其各直省审判死罪案件,两处草案皆载有‘覆核字样,系为慎重民命起见。原統平反、参核、会听三事,总贯于覆核之中。将来如何核定之处,俟与法部筹商妥协,再行会同具奏请旨遵行。”《大理院奏裁并大理寺应办事宜暨停支常年经费折》,政学社印行:《大清法规大全》,第758页。此时“覆核”与“核定”尚未明确。在“权限办法折”中,京外大辟案件,均分报法部及大理院,由大理院先行“判定”,再送法部“覆核”。在“和衷妥议”奏折中,地方审判机关审理的死刑案件,同样是分报部院,但大理院先行“覆核”,再移交法部“核定”;对大理院自定死刑案件,则使用由法部“覆核”这一术语。这一变化体现了审判监督程序与权限的细致与规范化。

有学者认为,“法部的案件复核是指法部对原来案件的证据和定罪量刑进行覆勘,然后提出同意还是驳覆的意见供朝廷参考”。谢蔚:《晚清法部研究》,第119页。查看法部作出的各省重案覆核司法文书,即可以发现制度的切实变迁。此处以光绪三十四年法部对于江西巡抚冯汝骙呈奏命盗案件“罗氏等六起”的核定文书结构为例:

经该抚将供勘分咨大理院覆判在案。臣等查阅原奏,并咨到供勘内称……等因。汇案具奏,旋据大理院覆判后开单咨送前来,……各等语。……该抚将该犯妇等分别拟以斩决、绞决、绞候,并据大理院照章覆判,仍照原拟咨部,臣等详加核定,情罪均属相符,应如所奏。法部:《题为遵旨审拟江西庐陵县民妇罗氏等六起命盗各案依律分别定拟请旨事奏稿》,档案号:02-01-07-14398-020,第一历史档案馆藏。

从该法律文书结构可知,该案由江西巡抚(地方督抚)检索和适用法律后,分别报送法部与大理院,经大理院覆判其准确性后,移送法部核定。这一流程与“权限办法折”以及“和衷妥议”方案的相关规定完全一致。

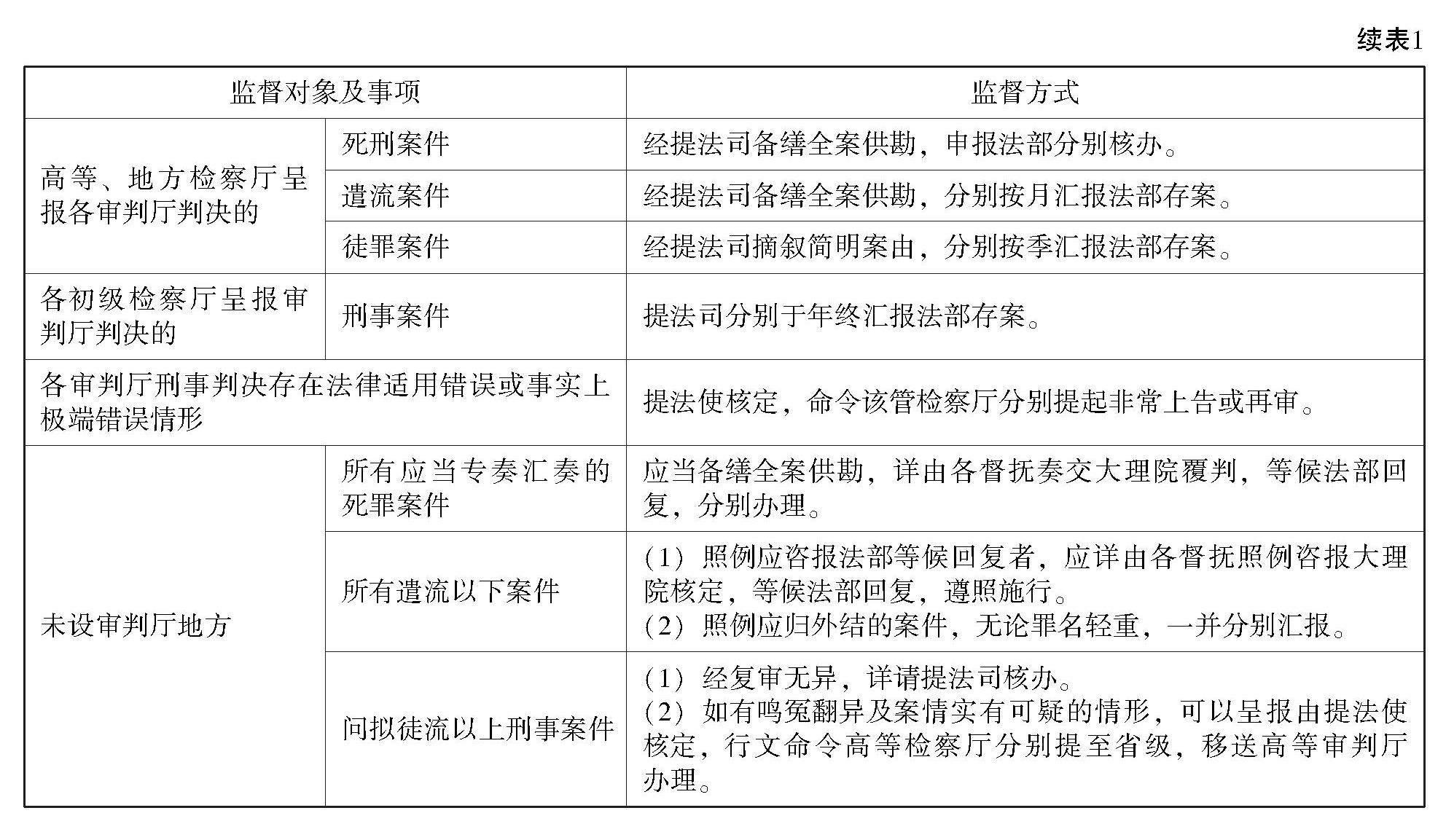

在地方司法行政机关监督权方面,《法部奏定提法司办事划一章程》按对象、事项作出划分:(1)以“监督-被监督关系”的对象为划分标准,分为呈报法部接受监督、监督各级审判厅、监督未设审判厅之地方行政官兼理司法三种;(2)以处理方式为划分标准,分为报部核办、报部存案、分报部院分别办理、命令检察厅提起非常上告或启动再审等。

在设有审判厅的地方,吉林提法司提供了提法司积极行使审判监督权的案例。案犯谢文有向受害人刘姓购买鸦片,因无钱付款,遂称要将刘姓报官究办,导致刘姓自戕身死。审判厅原审法官认为,应当判定“如讯明死者实系作奸犯科、有干例议之人,致被借端讹诈,虽非凶犯干已事情,究属事出有因,为首之犯应于绞罪上量减一等,流三千里”。吉林提法司则认为,此案“究其被诈之由,实系凶犯干已事情,以罪人吓诈罪人,致令自戕身死,校与‘刁徒无端肇衅,平空讹诈,欺压乡愚,致被诈之人因而自尽者,情无二致”,应照《现行刑律》拟绞监候,秋审时入于缓决。原判拟流,属于适用法律错误,且检察厅也未积极履职,“审判厅原判将该犯量减拟流,该厅又不纠正违误,亦不依限上诉,均属错误,自应遵章行令该厅提起非常上告,……札饬札到该厅立即遵照将该犯谢文有并原判厅卷备文,径行申送高等检察厅转送高等审判厅覆判”。《提法司札吉林府地方检察厅为民人谢文有借端讹诈致被诈之刘姓自戕身死一案行令提起非常上告文》,《吉林司法官报》1911年第10期,第4-5页。原文“平空讹诈”后为“乡致愚被诈之人”,有误,现依据上下文改为“欺压乡愚,致被诈之人”如上文。

在未设审判厅的地方,安徽提法司针对一起盗窃案件中供词混乱情形,行文批示办案县令重新提审案犯:“各犯供既参差不齐,所供情节又言人人殊,罪凭供定,该犯既未划一,似此似窃非窃、似盗非盗,试问将来如何定罪办理,实属草率。仰池州府严行申斥,一面迅饬该县提犯覆讯确情,务得划一供词,妥拟定罪,勿再颟顸从事,自蹈严谴。”《提法司批东流县刘令详事主胡盛夜被窃案内获犯王志益等一案讯供由》,《安徽司法月报》1911年第2期,第13-14页。此批示属于直接对事实认定、法律适用的监督,即属于审判监督范畴。

(二)司法行政监督权的运行:“分任制”基础上的警告与惩戒

《法院编制法》第158、159条明确规定了司法行政监督权的行使主体与行使方式,即“分任制”基础上的警告与惩戒。《宪政编查馆奏核定法院编制法并另拟各项暂行章程折》,《四川官报》1910年第4册,第14-15页。所谓“分任制”,即法部将其统一掌握的司法行政监督权,分配给不同层级司法机关中的行政长官或专门监督官员行使。

“分任制”基础上的司法行政监督权,呈现辐射状的监督范围样态。在这一体系中,监督主体的监督对象向下辐射,监督主体级别越高,其监督对象的范围就越广;级别越低,其监督对象的范围就越窄。但有个例外是大理院。大理院的监督对象仅为本院。 清末改革者对于大理院为何只能监督本院并无明确说明。民国学者总结可能存在四方面原因:防止最高司法行政机关与最高审判机关对下级法院重复监督,减少最高审判机关不必要的行政工作,减少下级法院对于上级法院的畏服,减少上下级法院意见冲突时法院威信受损等。参见刘钟岳:《法院组织法》,南京:正中书局,1947年,第116页。高等以下各级审检厅,除由本机关长官进行司法行政监督外,还必须接受法部与提法使的司法行政监督。各级审检厅及其分厅的厅丞、厅长/检察长、监督推事/监督检察官,对该厅官吏、人役享有监督职权,“关于司法上行政事务,应各受本厅长官及上级长官之监督者,悉照编制法第一百五十八条之规定”。《清法部奏定京外各级审判厅及检察厅办事章程》,汪庆祺编:《各省审判厅判牍》,第341页。

就被监督的事项而言,凡是关系司法行政之事务,法部与提法司均能实施司法行政监督。针对各省司法经费使用与原定计划不吻合的情况,法部曾发文要求各省呈报司法经费使用册表,以便核查:“颇闻各省现行开支,仍有不免自为风气之处,而员薪一项,尤属多寡悬绝,殊与奏定原案不符。……自应申明部章,通饬各省查明司厅经费是否悉照本部前奏画一办法,切实遵行,并令一并分造细数册表,报部候核,以重实行而归一律。”《抚院增准法部咨札饬提法司各省司厅经费务当划一迅速造册报部文》,《浙江官报》1911年第31期,第193页。就提法司而言,由总务科负责司法经费、物资的监督:提法司及各厅署常年经费应当先行制定预算,报告督抚及法部;提法司及各厅署出入经费,由总务科按月列表呈报提法使核阅,每一年度汇造决算,呈报督抚及法部核销;提法司自有官产,由总务科造册定期点验。《清法部奏定提法司办事划一章程》,汪庆祺编:《各省审判厅判牍》,第347页。

关于各省司法区域之划定,应由提法使分别呈送督抚与法部查照。两广总督咨文法部,备案广东全省司法区域划定情形:“高等审判厅一所,省城商埠地方审判厅四所,商埠地方审判分厅两所,府、直隶州地方审判厅十二所,商埠初级审判厅六所,繁盛厅州县初级审判厅十二所,地方审判分厅与初级审判廳合设者共七十五所。此系暂定办法,将来应否添设归并,随时呈请咨部核办。至分划区域之法,系暂照行政区域参考新旧舆图分别面积疆界逐项厘定,将来如须分析合并,亦随时呈请咨部核办。”《督院张据东提法司呈分划广东各级审判厅管辖区域缘由咨部查照文》,《两广官报》1911年第4期,第777页。其余各省司法区域划定情形亦同。《提法司详公署划分全省司法区域请核咨文》,《吉林司法官报》1911年第1期,第4-6页;《抚院增据提法司详送各级审判厅管辖区域表咨法部查核文》,《浙江官报》1911年第47期,第240-241页。

法部、提法司最为重要的司法行政监督职能就是对于司法人事的监督。以往对于司法行政监督权的研究,多局限于人事监督。但是何为“人事监督”,如何监督,则均未进一步说明。参见柳岳武、黄洁:《浅议清末地方审判监督制度的改革》,《石河子大学学报》2006年第6期;史新恒:《清末提法使司的设置及其执掌》,《兰台世界》2009年第2期等。“人事监督”存在两层内涵:其一,对于人事任免活动予以监督;其二,通过人事处分对被监督者加以监督。在人事任免的监督上,在考选法官时,考官、监临官、监试官、监场官等均由法部、提法司直接遴派官员充任,或由法部、提法司会同其他部门产生。《法部奏定法官考试任用暂行章程施行细则折》,《四川官报》1910年第12册,第3-4页。在选任人员产生之后,各提法司、审检察厅均须向法部备案。审检厅人员(含推事、检察官及书记官等)选任,均应报法部或提法使核定,“各厅长官于所属各厅员,到厅接事、卸任交替等,均应具文申报法部或提法使,……各厅员有补职、派署、加俸、退职等事,应由该厅长官出具切实考语,开单具文,由该监督上官层递出考,申请法部或提法使核办”,各级审检厅长官对于该厅及该管下级审检厅书记官的晋级、调用、差遣等事,均可以法部或提法使名义行事,“但事后仍应申报法部或提法使”。《清法部奏定京外各级审判厅及检察厅办事章程》,汪庆祺编:《各省审判厅判牍》,第342-343页。通过考试的审检人员,应由法部复核与公示。《法部复核天津补行考验审判检察衙门第二次考试录取各员名单》,《北洋官报》1911年第2854册,第9页。

司法行政监督的处分方式有警告与惩戒两种。警告的适用情形为以下两种:(1)如遇有废弛职务及侵越职权的司法人员;(2)如遇有行止不检、败坏纪律的司法人员。上述情形,经监督官屡戒不悛或情节较重者,则应依照惩戒法办理,但不得干涉审判事务及审判权。《宪政编查馆奏核定法院编制法并另拟各项暂行章程折》,《四川官报》1910年第4册,第15页。然而,《法官惩戒章程》迟迟未能颁行。针对州县司法人员,浙江、安徽、云南等省提法司均积极探索司法行政监督权的行使方法。

第一,对于废弛职务的兼理司法之行政官,可以暂行援引《现行处分则例》加以惩处。浙江高等审判厅、检察厅向提法司提出建议,认为依据《法院编制法》的授权,两厅与提法司均有司法行政监督权,因此请求由两厅列出职名交由提法司加以处分,“地方州县以行政官而兼司法官之资格,其司法行政事件,当分别受贵司及高等审判厅、高等检察厅之监督,未设审判厅地方州县,如民事案件延不审理、刑事案件犯已捕获延不讯办者,……如迭次照催去后,该管州县搁置不办者,在惩戒法未颁布以前,即由本厅开具职名,咨呈贵司予以相当之处分”。提法司就如何行使该监督权向法部提出请示,法部回复可由督抚暂时按照《现行处分则例》处置,“至州县处分一节,如民刑案件经该厅迭次照催该管州县搁置不办者,应由该厅咨由提法使查明州县职名,由督抚暂照《现行处分则例》分别办理,并咨部考核”。 《抚院增准法部咨覆札饬提法司民刑案件州县搁置不办应照现行处分则例办理文》,《浙江官报》1911年第36期,第256页。针对同一问题,安徽省采取由高等审检厅列出职名、由提法司加以处分的方法。《提法司札饬各属准高等审判厅咨未设审判厅地方未结案件赴厅上诉分别批示照催延搁不办者咨司处分文》,《安徽司法月报》1911年第3期,第6-7页。

第二,对于废弛职务的兼理司法之行政官,制定更为细致的处分原则,并加以落实。浙江提法司迅速制定了具体的处分规则,各级审检厅查询相关案件,知县应在5日内回复或说明情况,“若任意玩延,不即查复,逾限半月,记过一次,逾限一月,记大过一次,逾限两月,以次递加,照章改为罚金,移会藩司注册,若迟至三月以上,或案件多至五起以上者,即由司随时分别详请摘顶撤参,以为玩视法权者戒”。根据不同情形的废职行为,浙江提法司确立了记过、记大过、罚金、撤职等不同层次的处分措施,并迅速加以施行。浙江省曾一次处分16名知县,分别给予惩戒建议,交巡抚批准、布政司记录在册。《兼署提法司章详上控案件明定限期并惩处办法文》,《浙江官报》1911年第32期,第232-234页。

第三,提法司处分对象不仅包括地方官,也包括地方官的下属官吏。云南布政司、提法司针对宁州吏目罗麟瑞擅自裁判案件、滥索诉讼费用,“查吏目擅理词讼或印官将词讼案件擅交吏目审理,均属有违定例。况每案多则索费四五元,少则数角或数百文不等”,建议对其实施撤职的处分。对于袒护罗吏目的地方官署宁州知州张炳奎,“应从严酌记大过三次,以示惩儆”。上述处分建议均得到云贵总督李经羲采纳。《督院李批布政司、提法司会详据查案委员许光文禀奉委密查宁州罗吏目有无受贿暨擅受索费各情会核详惩文》,《云南官报》1911年第12期,第13-14页。浙江省也有惩戒书吏的案例,浙江巡抚依照提法司呈报,查出“现充承发房书吏王祥慎,每遇原被告来县投递状词,嘱令赴房先登号簿,每纸索挂号钱二十四文”,于是将该书吏革职。《抚院增据提法司详金府查复义乌县违背讼费规则一案答复谘议局文》,《浙江官报》1911年第47期,第240页。

地方检察官、审判官也可由谘议局加以纠举。若检察官有纳贿违法事项,宪政编查馆准许谘议局得援局章第28条办理,督抚自可派员查办。《宪政编查馆电复四川护督王电询谘议局纠举检察厅办法文》,《吉林司法官报》1911年第4期,第2页。查《谘议局章程》第28条规定:“本省官绅如有纳贿及违法等事,谘议局得指明确据,呈候督抚查办。”《谘议局章程》,《北洋法政学报》1908年第71期,第21页。检察厅隶属于法部、提法司,将之视为行政官厅,由督抚行使行政监督权加以查办,并无疑问。但对具有独立地位之法官,按理督抚不得干涉司法,监督惩戒如何实施存在理论困境。为此,湖北谘议局通过督抚向宪政编查馆提出咨询:“如谘议局有纠举权,督抚有查办权,自当遵章请办;如以司法独立,督抚不能查办,则法官之惩戒,应归何处控诉,手续应如何办理,亦请明白示遵。”《鄂谘议局纠举法官之先声》,《申报》1911年4月29日,第1张后幅第3版。宪政编查馆回复称,“于法官惩戒未颁以前,谘议局可暂援局章二十八条办理,督抚自可派员查办”,《谘议局有权纠举法官》,《申报》1911年5月12日,第1张后幅第3版。谘议局、督抚“应以法官确系纳贿或施行审判检察事务确有违法情形为限”。《为请示湖北谘议局纠举法官界限或通颁法官惩戒法致法部等衙门》,档案号:16-02-015-000012-0060,第一历史档案馆藏;《为谘议局纠举法官不得干预诉讼一事划定界限酌情分别办理咨复湖广总督事致法部》,档案号:16-02-015-000007-0024,第一历史档案馆藏。但湖北谘议局获取法官纠举权后未及行使,清廷便已覆亡。 两届湖北谘议局常年会议提出纠举类议案共计4件,对象均非审判官、检察官。参见武乾:《武汉地方法治发展史(晚清卷)》,北京:人民出版社,2023年,第371-372页。

四、制度惯性、皇权意志与审判独立

在制度变革的路径选择上,清末司法行政机关监督权的构建及探索成败受以下因素影响:第一,清代刑部“部权特重”制度惯性的强弱。第二,皇权对政局控制能力的强弱。第三,审判独立制度的健全程度。随着时间推移与政局变动,越靠近宣统政权,清末司法行政机关监督权相对越弱。这与刑部“余威”的逐步减弱,清末皇权对于政局控制能力逐渐降低,现代司法制度与理念的日益强化等息息相关。

(一)刑部优势及其制度惯性

清末司法行政机关掌握监督权有制度惯性。清代刑部素有“部权特重”之称。对这一现象,有学者解释道:“乾隆以后,随着律例馆和秋审处二机构运行机制的完备,刑部得以承担起‘天下刑名总汇的重任,并开始主动向整个系统扩散积极影响,形成良性的互动。这样一个过程,是王朝在坚持强化旧体制的同时成功统治一个人口资源矛盾空前的大帝国的重要保障。”郑小悠:《清代法制体系中“部权特重”现象的形成与强化》,《江汉学术》2015年第4期。

清末官制改革选择将“部权特重”的刑部改造为掌握最高司法行政管理权与监督权的衙门,有操作便利、缩减成本的因素,也有利于把控司法层面人、财、物的调度。若将作为六部之一的刑部改造为专掌审判的最高法院,将“对旧有国家机构体系造成伤筋动骨的冲击,面临的操作困难和改革阻力,很可能会令当政者望而却步”,大理寺相对边缘,“或裁或改,均对旧有国家机构体系影响不大”。韩涛:《乾坤挪移玄机深:晚清官制改革中的“改寺为院”》,《中外法学》2016年第1期。此外,给作为弱势部门的原大理寺赋予强势的司法行政权,而将相对弱势的审判权交由原刑部行使,强弱之间也无法匹配,难以达到皇权的预期效能。历史制度主义者认为,基于成本等原因,“一旦一个国家或地区沿着一条道路发展的话,那么扭转的成本将是非常昂贵的”,久而久之将会形成“路径依赖”。保罗·皮尔逊:《回报递增、路径依赖和政治学研究》,何俊志等编译:《新制度主义政治学译文精选》,天津:天津人民出版社,2007年,第193页。顶层设计者基于刑部“部权特重”导致的改革成本、行为经验、既得利益以及心理预期,选择将监督权赋予司法行政机关。

刑部“部权特重”的历史惯性甚至一直持续到民国时期。这一特征不仅体现在法部的强势职权与优势地位上,还体现在民国时期司法行政权的“无限扩大”与审判权的“相对缩小”。张仁善:《司法行政权的无限扩大与司法权的相对缩小——论南京国民政府时期的司法行政部》,《民国档案》2002年第4期。但从客观上来说,“经此一役……明确与重申了大理院作为最高审判机关应有的地位与尊严”。张从容:《部院之争:晚清司法改革的交叉路口》,第184页。

(二)皇权意志及其控制能力

采取这一模式也存在顶层制度设计中巩固皇权的考量。在预备立宪、考察政治过程中,慈禧从顾问处了解到,“只有英国、德国或日本模式的政体,才能保障皇帝的特权。……慈禧于1907年9月9日又派了三名考察政治大臣,分赴英、德、日三国考察”。经比较日德模式,朝廷最终选定采用日本帝国宪法模式,最大限度保留皇帝特权。任达:《新政革命与日本》,李仲贤译,南京:江苏人民出版社,2006年,第186页。1908年《钦定宪法大纲》规定,皇帝有钦定颁布法律与总揽司法之权,议院与司法机构都在皇帝控制之下。1911年《内阁官制》规定,内阁对皇帝负责。因此,仿效日本的宪制改革模式的核心是君权至上,“皇帝是凌驾于三权机构之上的绝对权威”。李细珠:《新政、立宪与革命:清末民初政治转型研究》,北京:北京师范大学出版社,2018年,第3页。君主通过法部掌控司法权,既是“大权统于朝廷”,巩固皇帝威权的需要,韩涛:《乾坤挪移玄机深:晚清官制改革中的“改寺为院”》,《中外法学》2016年第1期。也如载泽所言,保障“生杀大权操于君上”。《法部官制草案》,《东方杂志》1906年临时增刊,第31页。

尽管审判独立是当时各国共同遵循的制度与观念,但清末官制改革的主导者并不会将此制度一成不变地引入。究其根本,清末官制改革的目的并不是通过变革官制支离皇权,而是在借鉴域外经验、顺應历史潮流的基础上,通过整合职能相关的官僚机构,使皇权进一步集中。至少在清末官制改革语境中,审判独立始终不是价值上的最终目的。经过官制改革,审判机关可能实现一定程度的业务独立,但仍然不可能超出皇权控制的范围。换言之,由司法行政机关监督而非统辖审判机关,也是当时皇权在审判独立问题上的最大让步。也有学者敏锐地指出,“与其把让步看作封建统治者的意志,还不如说是历史的意志”。金观涛、刘青峰:《兴盛与危机:论中国社会超稳定结构》,北京:法律出版社,2011年,第123页。由此,司法与行政的“有限分立”被称为晚清司法改革的内在理路。公丕祥:《司法与行政的有限分立——晚清司法改革的内在理路》,《法律科学》2013年第4期。

随着宣统朝少壮派掌握政权,皇权逐渐失威,摄政王载沣等新贵对于政局的总体把控能力减弱,“慈禧太后死后留下的权力真空,年轻的摄政王载沣尚无力填补”,政治经验的不足也导致“载沣实际处于一种‘有权无威的状态”;少壮亲贵的心态与观念也与奕劻等老成派不同,“多思想比较开明,对国家的落后与清王朝面临的统治危机有一定认识”。杨猛:《宣统朝的剖面:论少壮亲贵柄政与清廷政治运作的变化》,《河北师范大学学报》2017年第3期。能力、思想变动的因素,也成为皇权层面放松原来对审判机关严格限制的重要内因。

(三)制约与反向制约:审判独立与司法监督的相互关系

从功能上来说,对独立的审判权设置外部监督,具有必要性。在官制改革早期,戴鸿慈曾指出对审判机关实施外部监督能够防止审判权专断,奕劻强调赋予法部以覆核权系因“生命所关,倍当矜慎”。至宣统年间,司法行政机关监督权已被认为是保障司法独立的配套措施。在中央,“我国既采司法独立之制,法部自应有监督大理院之权”;戴鸿慈:《法部尚书戴鸿慈具会议御史徐定超奏厘正司法官制一件》,档案号:16-02-002-000001-0018,第一历史档案馆藏。在地方,“提法司职掌司法上之行政事务,为司法独立之机关”。《江苏巡抚奏为江苏改设提法使筹设属官分科办事并拟订规则预算经费事》,档案号:03-7446-113,第一历史档案馆藏。赋予司法行政机关监督权,有利于避免专断、慎重人命,防止司法权威与信用耗损,进而更好地实现审判独立。

近代以来,司法行政机关监督审判机关的模式也被其他国家采用。日本以司法大臣监督裁判机关,“司法大臣者,为行政之官吏,司法大臣之职,在于监督裁判所,然不能干涉裁判之事。裁判官之身分,及區裁判所之事务,于大体上皆为司法大臣所监督”。穗积八束:《日本宪法说明书》,《政治官报》1907年第73号,第19页。清末国家政体、官制模式与司法改革受日本影响甚巨,司法行政监督制度也几乎完全移植于日本《裁判所构成法》。《日本裁判所构成法》,商务印书馆编译所:《日本六法全书》,上海:上海人民出版社,2013年,第33页。苏俄也设置司法人民委员部等机关监督审判机关。陆丰:《苏联司法制度》,上海:大东书局,1951年,第115-116页。可见,在近代这一监督权配置模式存在一定潮流化趋势。

但在审判独立制度逐步健全的情形下,法部及提法司的监督权也会逐步被削弱。第一,法部将放弃对于各省死刑案件的覆核权,仅保留对于大理院自定案件的会奏权,一般死刑案件“法部毋庸会稿,各省亦毋庸分达,以省烦牍,而资捷速。至大理院案件,无论已结未结,由该院按月咨报法部,会同具奏”。戴鸿慈:《法部尚书戴鸿慈具会议御史徐定超奏厘正司法官制一件》,档案号:16-02-002-000001-0018,第一历史档案馆藏。宣统二年,钦定《法院编制法》将覆核死罪刑案稿件事项归入大理院职掌范围,“毋庸咨送法部覆核”,《宪政编查馆奏核定法院编制法并另拟各项暂行章程折》,《四川官报》1910年第4册,第2页。因此法部官制与职掌亦须进行变更。在《酌拟法部官制暂行职掌清单》第1条“法部职权”下,有按语称:“所谓监督审判衙门,系照法院编制法第一百五十八条之规定,自系本部应有职权,至提法使系本部之分司,据提法司官制第一条,有应承法部命令之规定,故亦归部监督。”《酌拟法部官制暂行职掌清单》,档案号:16-02-015-00002-0037,第一历史档案馆藏。此处监督权采《法院编制法》的第158条狭义内涵,不再包括审判监督权。第二,检察厅“监督审判并纠正违误”的职权,也于1911年被取消。宪政编查馆称:“原章第九十七条第六款‘监督审判等语,核与本法不得干涉审判之规定未免抵触,应如来咨取消。又原章所称‘莅庭监督一节,……其原条文‘监督并得纠正公判之违误等字样,即行查照奏案作废。又第一百十一条内‘监督二字亦应如来咨一律取消,以免纷歧。”《宪政编查馆咨覆法部取消审判章程“检察官监督审判”字样其因民事发见为刑事者应由检察官提起公诉通行遵照文》,《吉林司法官报》1911年第9期,第1-2页。同年,吉林提法司批复汪清初级审判厅呈文时,判定检察厅确有侵越审判权限:“查《审判章程》,检察官莅庭只可陈述意见,对于原被并无发问之权。据呈该检察官左昭麟于莅庭时,辄直接讯问,诚属有违定章。”《提法司批汪清初级审判厅呈为检察厅侵越审判权限请核示由》,《吉林司法官报》1911年第3期,第1页。第三,就司法行政监督权而言,在1910年宪政编查馆发文要求,“直省创设各级审判厅,凡属司法行政监督权限,一以法院编制法为准绳,其余行政各官与司法各官事权既不相统属,即不得互相侵越,倘有故违本法者,由法部查明据实纠参,请旨办理”。《宪政编查馆咨司法行政监督权限以法院编制法为准绳文》,《四川官报》1910年第12册,第1页。

“法部-提法司/检察厅”的审判监督权、司法行政监督权被缩限范围与减少权限与作为“世界通例”的审判独立制度发展健全、大理院及各级审判厅地位日益上升等因素有重大关系。尤其在宣统元年《法院编制法》等法律颁布后,司法审判权得以集中,权限更为分明。韩涛:《晚清最高司法审判权的形塑——以晚清大理院审判权限的厘定为中心》,《华东政法大学学报》2011年第5期。由此,至少在规范文本上,司法行政监督权的边界也日益收缩与退后。

五、结 语

司法行政机关监督制度延续至民国时期。在行使审判监督权方面,北京政府《暂行新刑律》第40条规定:“凡死刑非经法部覆准回报,不得执行。”此为一种程序权力,司法部不得径行驳回。如有事实或法律上的错误,司法部有权依法命令施行非常上告。葛遵礼:《中华民国新刑律集解》第二册,上海:上海会文堂书局,1917年,第51页。至南京国民政府时期,司法行政部恢复掌理审判监督权。沈锡庆在其日记中记录覆核刑事案件的情形:自1931年1月5日至7月3日,半年内覆核有期徒刑月报约100件,覆核无期徒刑案件约50件,覆核死刑案件6件。沈锡庆:《沈锡庆日记》,南京:凤凰出版社,2019年,第2-36页。谢冠生曾指出,“本部对于法院判决案件,向依各种表报及判决文件,详予稽核,或饬提起非常上诉,或将承办人员酌予处分”。谢冠生:《司法行政部对参政会询问案答复书》,国家图书馆古籍馆藏,1947年,第6页。就司法行政监督权的行使而言,北京政府曾于1915年出台《司法官惩戒法》,设置惩戒委员会作为惩戒主体,规定相应惩戒程序。《司法官惩戒法》,《政府公报》1915年第1235号,法律,第15-16页。南京国民政府建立了与前清及北京政府完全不同的五院制度,但于《法院组织法》中司法行政监督权之规定仅作微调,总体内容几乎未修改。郭卫校勘:《法院组织法》,上海:上海法学书局,1935年,第18-19页。但是,五院制度下的司法行政监督制度更为混乱。直到1946年,时任司法院最高法院院长的夏勤还对司法行政部隶属于行政院时的司法行政监督体系作出严厉批评:

在現制中,司法院原为司法权最高机关,但并不能监督各省的高等法院及地方法院,而司法行政部亦不能监督最高法院,行政法院。又最高法院检察署……竟又隶属于司法行政部,同一的司法行政的监督权,其行使的机关,一则属于司法院,一则属于司法行政部。夏勤:《司法权的统一与独立》,《中华法学杂志》1946年第5卷第2·3期,第140页。

这一混乱的源头在清末就埋下了伏笔。在传统中国司法制度中,“三法司”之间存在一定程度的监督关系;在现行法制中,除法院可以对自身进行审判监督外,享有监督权的司法机关仅有由《宪法》确认、作为法律监督机关的检察机关。人们已经遗忘了建立于清末、贯穿于近代的司法行政机关监督权,遗忘了这种制度建立时的特殊历史条件,也遗忘了这种制度对审判机关的积极监督作用。只有发掘这一淹没在历史中的制度,才能够理解南京国民政府各级司法行政机关与法院之间错乱的监督关系及其症结所在。

(责任编辑:刘楷悦)

On the Formation and Operating Mechanism of Judicial Administrative Authoritys Supervisory Power in Late Qing Dynasty

Liu Zhouqi

Summary: The formation of modern judicial administrative authoritys supervisory power began when respective powers of Fa-Bu (Ministry of Justice) and Dali-Yuan (Dali Court) were separated in the late Qing Dynasty. Based on issues such as whether the judicial administrative organs “supervised” or “led” the judicial organs, and whether the core functions of the central judicial administrative organs were “judicial supervision” or “administrative management”, different institutional design schemes emerged. After coordinating the power dispute between the Dali Yuan and Fa-Bu, the Qing court ultimately established the stability and systematization of the supervision system of judicial administrative organs.

The system of supervisory power took Fa-Bu and its subordinate Tifa-si and Jiancha-ting as the center. Its main task is “supervision on adjudication” and “supervision by judicial administration”. These were confirmed by laws and regulations including Official System Law of Fa-Bu and Organizational Law of Court. With the assistance of Tifa-si and Jiancha-ting, Fa-Bu supervised judicial activities of all levels by two ways: direct and indirect supervision. On the basis of the “distribution system”, Fa-Bu granted supervisory power to Tifa-si and heads of courts and prosecutors at all levels, and supervised the use of funds, personnel selection, jurisdiction and other issues. Judicial administrative authorities at all levels were not only managers of judicial administration affairs but also supervisors on adjudication. The supervisory power on the judicial organs was controlled by the judicial administrative authorities.

The formation of the supervisory power model of judicial administrative organs has three key influencing factors: Firstly, the Qing Dynastys Xing-Bu (Ministry of Penalty) always had the institutional advantage of “heavy departmental power”. Based on considerations such as reducing reform costs and controlling core departments, the Qing court rebuilt the Fu-Ba on the basis of the Xing-Bu, granting the supervisory power to strong judicial administrative organs. There was the path dependence and institutional inertia of rulers relying heavily on the Xing-Bu behind this choice. Secondly, the rulers of the late Qing Dynasty attempted to consolidate imperial power by controlling the judicial administrative organs, supervising and even governing the judicial organs. Thirdly, the trial itself needed supervision, and the power of supervision, especially the power of punishment, was a continuation of Chinas traditional concept of prudence in human life. In the context of modern rule of law, the independence of trial and judicial supervision were also two symbiosis systems. In addition, during the era of official system reform in the late Qing Dynasty, Japan and Soviet Russia both explicitly stipulated the supervisory power of judicial administrative organs, which had a certain degree of international influence. Under the influence of learning lessons from Japan, the Qing court transplanted this system.

The supervisory power system of judicial administrative organs continued during the Republic of China period. The Ministry of Justice of the Beijing government of the Republic of China and the Ministry of Justice Administration of the Nanjing Nationalist government both had supervisory power over criminal cases and judicial personnel to some extent. This was a legal system that had been forgotten by researchers but had played an important role in the past.

Key words: Fa-Bu; Dali Yuan; Tifa-si; Adjudicative supervision; Judicial administration supervision