事神与均惠:从儒家祭礼的两条脉络看中国社会的神圣性来源

宋丹丹 凌鹏

摘 要: 《仪礼》中所有的《特性馈食礼》记载了儒家祭祀父祖之礼,这一礼经文本显露了儒家尝试通过蕴含“事神”和“均惠”这两条脉络的祭礼在宗族中激发“尊祖敬宗”情感的努力。其中,“事神”指的是作为主祭者的主人和主妇在宗族族人和宾客的帮助下馈享父祖,“均惠”指的是神惠通过礼仪动作下的饮食在父祖之神、主人主妇、宗族族人和宾客间流转。“事神” 和“均惠” 的双重礼意明确了神惠来源于祖先、流向宗族, 达成了祖先与宗族共在的仪式效果, 祭礼对于宗法制度的动态维续至关重要。宗族始终是中国社会的基础,儒家祭礼文本揭示了祖先是宗族神圣性的来源,这一神圣性亦通过宗族构成中国社会的基础和底色。

关键词: 祭礼;祖先;宗法制度;礼物理论

中图分类号:C91-09 文献标志码:A 文章编号:1006-0766(2024)03-0161-14

作者简介:宋丹丹,北京大学社会学系博士研究生;凌鹏,北京大学社会学系长聘副教授(北京 100871)

① 爱弥尔·涂尔干:《人性的两重性及其社会条件》,《乱伦禁忌及其起源》,汲喆等译,上海:上海人民出版社,2006年,第177-189页。

② 参见爱弥尔·涂尔干:《宗教生活的基本形式》,渠东、汲喆译,北京:商务印书馆,2011年。

③ 渠敬东:《追寻神圣社会——纪念爱弥尔·涂尔干逝世一百周年》,《社会》2017年第6期。

④ 爱弥尔·涂尔干:《宗教生活的基本形式》,第578、48-49页。

涂尔干用神圣与世俗的对立统一来描绘社会与个体间的关系,他力图说明,正因为个体兼具神圣与凡俗、社会与个体的二重性,社会秩序才得以在分散的个体间形成。①但一旦个体习于日常生活,个体对社会的情感就会被淡忘,个体身上的神圣性就会趋于弥散,于是社会总是要通过周期性的仪式来制造“集体欢腾”。②换句话说,仪式是赋予社会神圣性的时刻,是沟通神圣和凡俗的努力。③虽然表现形式不同,但每个社会都有不断流淌的神圣性要素。在近世的中国乡村,宗族被研究者们认为是最为普遍也最具本质性的社会组织形态,大量的仪式实践旨在搭建祖先和族人、宗族和个体、神圣和凡俗间的沟通桥梁。这提示我们需在理论层面对中国社会神圣性的来源进行讨论。在此问题意识下,儒家礼经文本所揭示的祭礼在沟通个体与祖先,赋予宗族神圣性上的努力,可以帮助我们厘清“个体-宗族”的概念体系,理解宗族组织的普遍性根植于中国历史和中国文化。

一、社会与宗族:作为神圣的两种存在

在《宗教生活的基本形式》一书中,涂尔干指出社会是宗教的真正起源,社会通过宗教的信仰和仪式,使得构成社会的个体共同行动,从而在个体中激起集体观念和集体情感,帮助社会赢得自身的地位,获得存在。在他所搭建的“神圣-凡俗”的两大范畴间,仪式充当了将个体从凡俗引向神圣的角色,由此人们同时获得神圣性和凡俗性、社会性与个体性。④莫斯等人在涂尔干搭建的概念框架下,对各个社会的祭祀展开了专门而深入的研究,进一步明确了在祭祀中,神圣性被赋予社会,个体享受社会的恩惠。

1898年,莫斯和于贝尔在《年鉴学刊》上发表了《献祭的性质与功能》(Sacrifice:Its Nature and Function)一文,指出“献祭对于社会学的重要性”,认为其体现了“契约的观念、救赎的观念、惩罚的观念、礼物的观念、舍弃的观念”与“灵魂和不朽的观念”,尤其是献祭有着重要的“社会功能”。文章将献祭界定为“赋予皈依者以对其神明之权利的礼物,礼物的目的也在于奉养神明”,马歇尔·莫斯、昂利·于贝尔:《巫术的一般理论 献祭的性质与功能》,杨渝东等译,桂林:广西师范大学出版社,2007年,第244、174页。他们广泛地考察了《圣经》、梵语经典、《利未记》等记载的献祭资料,并尝试将它们归入一个具有连续性和统一性的分析范式中,给出社会学的解释。

宋丹丹 凌 鹏:事神与均惠:从儒家祭礼的两条脉络看中国社会的神圣性来源2024年第3期

四川大学学报(哲学社会科学版)总第252期

尽管他们对于原始资料的解读经常被冠以武断、不尊重本土的批评,但可以肯定的是他们的分析符合涂尔干在《宗教生活的基本形式》中建立的“神圣-凡俗”与“社会-个人”对应的框架。莫斯等人归纳出“进入-牺牲-退出”的一般献祭图式,并明确了献祭会有祭主、助祭人、场所和工具几大要素,他们对献祭的本质理解是献祭通过对牺牲的舍弃,频繁地提醒个人意识到集体力量的存在,实际上维护了集体力量的理念性存在。“社会准则因此得到维护,且不会威胁到他们,也不会削弱群体。所以献祭对于个体和共同体的社會功能也就完成了。而且,由于社会不仅是由人构成的,还是由物和事件构成的,因此我们也看到,献祭如何既可以通过利用自然现象而成为定期的,也可以根据人的不时之需而成为偶然的。简言之,它让自己适用于千千万万种目的”。马歇尔·莫斯、昂利·于贝尔:《巫术的一般理论 献祭的性质与功能》,第244页。换句话说,献祭是社会赋予自己神圣性的仪式。

莫斯于1925年发表的《论礼物:古代社会里交换的形式与根据》一文,将献祭作为神-人互惠的一种体现纳入他对礼物交换的整体分析框架中。莫斯用礼物向我们展示了社会何以可能,最重要的支柱性力量被他称为“礼物-交换的道德”。按照涂尔干和莫斯社会形态学,从环节社会到现代社会,社会的细胞从总体性的氏族演变成了个体,古式社会的卓越智慧被遗忘了,即便需要重新找回也面临历史变迁所带来的割裂。莫斯将自己的理想寄托在了古式社会上,又从有关古式社会的民族志中寻找证据和答案。在部落内和部落间,礼物都可以起到确定秩序的功能,莫斯仍然想发展出一套相似的道德,促成形成“道德性的个人”。因此,《礼物》及礼物,所面对和处理的均是关系为空白的氏族和个体,最急迫的问题是使得社会中个体愿意交出自我,“使他们的关系稳定下来,知道给予、接受和回报”,以上引文参见马塞尔·莫斯:《礼物——古式社会中交换的形式与理由》,汲喆译,北京:商务印书馆,2019年,第157、175页。社会才可以长久进步。但需注意,哪怕凭借礼物建立起关系,也都是无差等的,个体通过联结直接汇聚成社会,这是涂尔干所说的“团体格局”作为一种社会形态存在于礼物范式背后。

团体格局的互惠关系在莫斯希望建立的献祭理论中得到体现。他称:“献祭式的破坏,其目的就是作为一种必然有所回报的礼物。”他似乎不再执着于献祭服务于社会整合的功能,但相信他自己建立的赠予-接受-回馈的礼物交换机制同样可以限制神明:“献祭契约是以我们所描述的那类制度为前提的,而且反过来,它最大限度地实现了它们,因为送礼与还礼的诸神来这里是为了在放着小礼品的地方送上一个大物品。”马塞尔·莫斯:《社会学与人类学》,佘碧平译,上海:上海译文出版社,2014年,第195、196页。这意味着人人需向神明献祭,神明——或者说社会恩惠于每个参与献祭的个体。

上文大致梳理了西方社会神圣性的研究脉络。相较之下,研究者们则在中国社会的祭祀实践中观察到一种神圣性赋予宗族的倾向。下面将以弗里德曼和科大卫的研究为主展开讨论。

在弗里德曼和“华南学派”的理论视野里,宗族组织的建立相当于一种不同于国家力量的社会秩序的建立,即宗族是将个体囊括其中的基本组织,这一“单系亲属组织”在历史的发展过程中,逐渐衍生出了政治和经济功能。弗里德曼认为宗族是在特定的社会经济环境下产生的一种对资源进行控制、共享的组织,其核心特质是一种“控产机构”。莫里斯·弗里德曼:《中国东南的宗族组织》,刘晓春译,上海:上海人民出版社,2000年;Maurice Freedman, Chinese Lineage and Society:Fukien & Kwangtung, 台北:南天书局有限公司,1984年。以科大卫为代表的“华南学派”将宗族放到地方社会的历史情境中加以理解,认为华南宗族是商业繁荣、土地占有和国家推行礼教秩序等共同作用的结果,是国家和地方社会互动的产物。科大卫、刘志伟:《宗族与地方社会的国家认同——明清华南地区宗族发展的意识形态基础》,《历史研究》2000年第3期;David Faure,“The Lineage as a Cultural Invention: The Case of the Pearl River Delta,” Modern China, vol.15, no.1 (1989), pp.4-36;科大卫:《告别华南研究》,华南研究会编:《学步与超越:华南研究会论文集》,香港:文化创造出版社,2004年,第9-30页。正如科大卫所指出的那样:“地方群体最初是以祭祀地点为核心而建立起来的,一变而为赋税登记的群体,再变而为宗族,以士大夫的宗族组织模式为理想。”Faure,“The Lineage as a Cultural Invention,” pp.4-36.

正因宗族在中国的基层社会承担了诸多基本的社会功能,研究者们开始关注,地方宗族何以创立和赓续?Faure,“The Lineage as a Cultural Invention,” pp.4-36.为什么宗族可以成为维系社会和推进经济的制度?科大卫:《祠堂与家庙:从宋末到明中叶宗族礼仪的演变》,《历史人类学学刊》2003年第2期。他们的研究表明,宗族的政治和经济功能的有效性仰赖各种社会活动构建起的宗族认同,其中又以祭祀祖先这一仪式为重中之重。科大卫:《皇帝和祖宗:华南的国家与宗族》,卜永坚译,南京:江苏人民出版社,2009年;科大卫:《国家与礼仪:宋至清中叶珠江三角洲地方社会的国家认同》,《中山大学学报》1995年第5期。弗里德曼形容东南中国的宗族组织的一大显著特点是“赋予过去和现在连续性”,汉人通过祭祀使得作为宗族的一员始终与祖先这一“神圣而世俗的对象”产生“不间断联系”,从而将“他们自己的血肉之躯”融进“代代相传的永恒组合”。莫里斯·弗里德曼:《中国东南的宗族组织》,第170-171页。科大卫认为祭祀是使族人对宗族产生归属感和认同感的关键:“一旦以祭祀祖先为宗族制度的核心,……只要祭祀绵延不断、宗族维持其标志的能力以及文字创造的‘世泽绵延感的效果,三者加起来,使宗族不断地建构和再建构。”科大卫:《皇帝和祖宗:华南的国家与宗族》,第259页。

上述研究已说明在中国宗族是社会秩序得以形成的内在机理,当研究地方社会与国家的互动关系时,当讨论个体与社会、个体与国家关系时,必须借由宗族作为必不可少的中介和桥梁。西方理论关于祭祀、社会、神圣性间关系的论述,揭示了在西方的个体与社会的概念框架下,祭祀是赋予社会神圣性的存在。关于中国宗族的田野研究亦观察到了祭祀赋予宗族神圣性的倾向,但此类研究多就祭祀所能发挥的功能来进行外部论述。那么在内在信仰的层面上,祭祀又是如何在个体与宗族之间建立起一種神圣的关联呢?

为此,本文将尝试以《仪礼》中的《特牲馈食礼》为核心材料展开分析。之所以选择这一文本作为研究对象,是因为在《仪礼》诸多篇目中,《特牲馈食礼》完整地展现了士这一阶层祭祀父祖之礼,是祭礼的“正经”。杨复:《杨复再修仪礼经传通解续卷祭礼(上)》,台北:“中央研究院”中国文哲研究所,2011年,第2页。与日常实践中可能被各种小传统或民间信仰改造后的祭礼不同,儒家经典里所留存的祭礼仪式更“纯正”,尤其重要的是,历代注疏家都会在前人著述的基础上,努力对记载仪式的简短经文达成一以贯之的阐述与理解。本文的研究方法是尝试借助这诸多理解,去揣摩祭礼的各种步骤所传达的礼的意图。通过研究我们会发现,儒家祭礼要处理的一个核心问题就是如何在个体和祖先、个体和宗族之间建立起关联,并且这一建立关联的过程显示了一种不同于西方文明传统的神圣性的来源和流向。

在正式进入对《特牲馈食礼》的分析之前,需先对其展示的祭礼流程有一个概貌性的了解。《仪礼正义》将准备环节按照《仪礼正义》的分节,特牲馈食礼在“阴厌”开始之前有“筮日”“筮尸”“宿尸”“宿宾”“视濯视牲”和“祭日陈设及位次”六个环节。之后的《特牲馈食礼》分为如下15节:阴厌-尸入九饭-主人初献-主妇亚献-宾三献-献宾与兄弟-长兄弟为加爵-众宾长加爵-嗣举奠献尸-旅酬-佐食献尸-尸出归俎撤庶羞-嗣子长兄弟-改馔阳厌-礼毕宾出。下文会不断地回到这个流程,需重点分析的分节会详细地列出其所涉经文。

二、事神:阴厌与阳厌

《礼经释例》云:“凡尸未入室之前设馔于奥,谓之阴厌,尸既出室之后改馔于西北隅,谓之阳厌。”凌廷堪:《礼经释例》,纪健生点校,合肥:黄山书社,2009年,第343页。其中“尸”是“神象也”,《十三经注疏·礼记正义》,北京:中华书局,2009年,第3157页。是祖先的象征,这一角色一般由被祭者的孙辈担任。

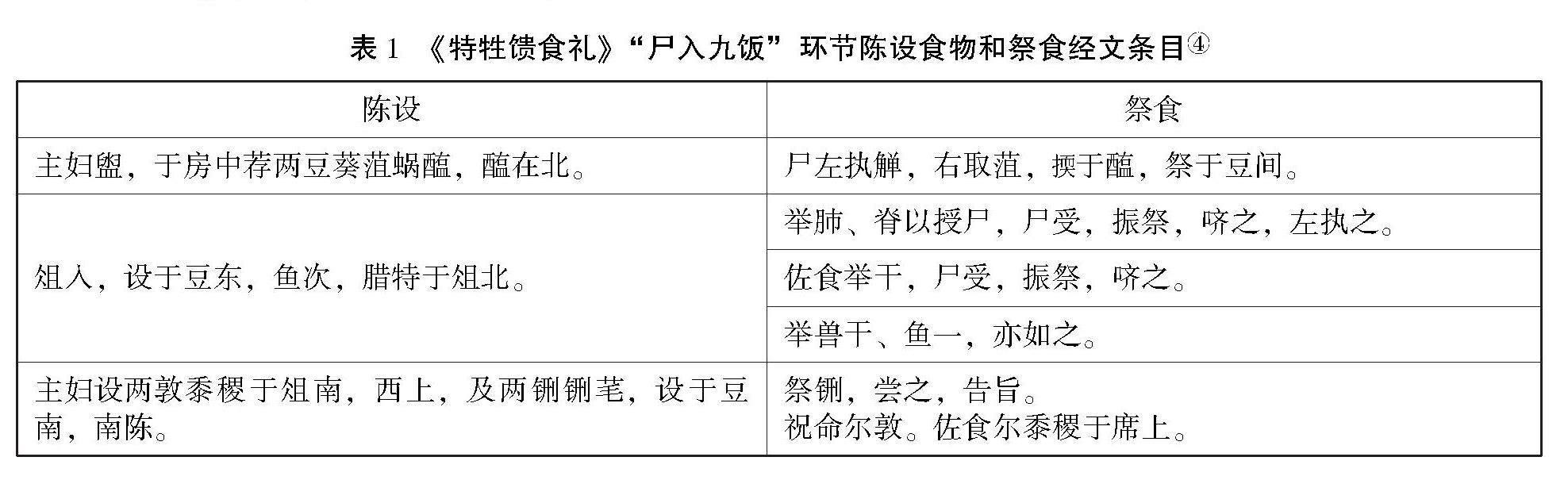

在室中西南角的位置设撰飨神的环节被称为“阴厌”,在室中西北角的位置设撰飨神的环节被称为“阳厌”。正如上文所展示的祭礼流程所示,阴厌和阳厌大致处于整个《特牲》礼一首一尾的位置,它们均与尸无涉。整个阴厌环节的经文,前面诸条都是在细数献呈的食物,本文整合了这部分的内容,绘制了图1。经文对于尸面前的各种物品,有时是以盛放的器物来称呼,有时是以器物里的食物来称呼,略显驳杂,下面将按照从西到东、从南到北的顺序一一介绍。

神席在室内向东而设,距离席最近的首先有两个被称为“豆”的器物,里面分别盛放着“蜗醢”和“葵菹”;在豆的南边摆放的是两个盛放着“芼菜”的“铏”;再往南也就是在神席的右边摆放着盛酒的“爵觯”。在铏的东面陈设着两个被称为“敦”的器物,里面分别是黍和稷;可以将“会”理解为“敦”的盖子,到了一定的环节“会”被拿下放在敦南。黍稷的北面是三个用来盛放肉食的器物“俎”,上面分别有豕、鱼和腊,这三个俎又被统称为“神俎”或“尸俎”。

待上述饮食献呈完毕,整个阴厌环节行将结束:“祝洗酌奠,奠于铏南,遂命佐食启会。佐食启会,却于敦南,出,立于户西,南面。主人再拜稽首。祝在左。卒祝。主人再拜稽首。”经文的意思是祝将洗干净的酒杯斟满酒,放在神席的南边,便命佐食把敦的盖子揭开,主人此刻站在对面,向着神席行拜礼,等到祝致祝词后再行拜礼。阳厌的环节更短:“佐食撤尸荐、俎、敦,设于西北隅,几在南,厞用筵。纳一尊。佐食阖牖户,降。”胡培翚:《仪礼正义》,桂林:广西师范大学出版社,2018年,第2799-2800、2891页。其中祝和佐食是协助主人祭礼的职位名称。佐食撤去尸席前的醢、俎和敦,改设在室内西北角,并把一壶酒也搬进室中,设在同样的位置。做完这些事情,佐食关上宗庙之室的窗和门,下堂。随后众人按照次序从宗庙中退去。

部分经学家们认为阴厌、阳厌环节,展现了一副孝子以一种与生时事亲相异的神道来行祭礼、凭借自己的诚敬之心与父母之神相交的图景,方苞将之形容为“僾见忾闻,自致其恍惚可矣”。 方苞:《仪礼析疑》卷十四,清文渊阁四库全书本,第881页。这句话化用了《礼记·祭义》中的两条经文,“祭之日,入室,僾然必有见乎其位。周还出户,肃然必有闻乎其容声。出户而听,忾然必有闻乎其叹息之声”;“于是谕其志意,以其慌惚以与神明交,庶或飨之。庶或飨之,孝子之志也”。《十三经注疏·礼记正义》,第3455-3458页。上述引文亦被曹元弼视为《特牲》阴厌节的阐释性文本,认为其描述的是孝子事神时的神情和心理状态。详见曹元弼:《礼经学·要旨下》,清宣统元年刻本,第250页。这两句说的是,孝子在祭祀当天,荐俎酌献、行步周旋、进出户牖时,似乎可以见到自己的父母亲在神位,听到他们举动容止之声。等到祭物都献呈完毕,孝子令祝启告神他的心意,以其思念情深,恍惚似可与神明交接,庶望着神明或可来欣飨祭物,并想象着他们真的来临了。

然而经文从始至终只有对人物、动作、方位的平铺直叙,未于鬼神、阴厌、阳厌等置一词,这致使一些解经的学者怀疑究竟有没有阴厌、阳厌这种讲法,怀疑经文所讲的内容究竟是不是事神。他们的反对凸显了郑玄对祭礼有一套系统性的认识,集中體现在他认为上述经文可被划分为单独的阴厌和阳厌环节,尤其阴厌是孝子事鬼神之正祭。郑注云:“厌,厌饫神也。厌有阴有阳。迎尸之前,祝酌奠,奠之且飨,是阴厌也;尸谡之后,撤荐、俎、敦,设于西北隅,是阳厌也。”《十三经注疏·礼记正义》,第3028页。他直接点明了在尸未入之前的酌奠、飨和尸离开后的撤食设于西北角分属阴厌和阳厌,二者共同指向“厌饫神”。《说文解字》“厌,饱也”,“饫”同“”,注“燕食也。燕同宴。安也。安食者,无事之食也”。段玉裁:《说文解字注》卷五,清嘉庆二十年经韵楼刻本,第664页。这明确了孝子可直接事神可能性。反对者如陆佃认为:“是成人之祭无阴厌、阳厌,郑氏说非。是按《少牢》‘祝酌奠下云‘用荐岁事,所以告之尔,非阴厌也;撤俎、设敦几筵、纳一尊、阖牖户,所以依神,《周礼》所谓藏其隋者与?非阳厌也。”江永:《礼记训义择言》卷四,清文渊阁四库全书本,第175页。陆佃原文暂未核查,此段后半句据吴澄《礼记纂言》卷十五补,清文渊阁四库全书本,第1711页。陆佃说成人祭礼中没有所谓的阴厌、阳厌,祭礼里的这些动作只是告神、依神。吴澄称赞陆佃“陆氏与注疏异,未见其说之果是也。姑存之,俟识者考焉”。吴澄:《礼记纂言》卷十五,第1711页。

陆佃和吴澄可能仅是就一条经文反对郑玄,他们并未对《仪礼》有一个系统性梳理,殊不知他们对阴厌、阳厌的否认几乎撼动了郑玄对祭礼的整体理解。江永为郑玄辩护:

陆氏必欲破郑注,谓用荐岁事,但以告神,而非阴厌,不知飨神之时,俎必陈,酒必奠,敦必启,祝辞必称尚飨,主人两再拜稽首,岂非欲其飨之乎?《郊特牲》曰“直祭祝于主”,《祭统》曰“尸亦馂鬼神之余”,则此时实为事神之正祭,而尸食犹是馂其余,岂徒曰告神而已乎?若祭末后复改馔西北隅为阳厌,此不知神之所在于彼于此之意。江永:《礼记训义择言》卷四,第177页。

江永认为,祭礼里陈俎、奠酒、启会,都是在切实地以食物馈飨祖先。他引用了《郊特牲》和《祭统》里的话佐证自己的观点。“直祭祝于主”注云:“谓荐孰时也,如《特牲》《少牢》馈食之为也。直,正也,祭以孰为正。”《十三经注疏·礼记正义》,第3156页。意为向祖先馈食才是整个祭礼的正祭。“尸亦馂鬼神之余”的意思是下个尸入九饭环节,尸所享用的都是由神享用过的食物,所以在尸入之前神当已欣飨。他的行文中透露了对陆佃立场的揭示与反对,他觉得陆佃本质上不相信孝子真的希望神来欣飨食物,因此才会判断此处只是告神而已,而罔顾孝子于彼于此求神之来格的诚心。

曹元弼说:“将由夫神道清静,或诸远人与?则尸未入而飨之,尸已出而饫之,庶乎有一当也。呜呼,为人子者,知父母既没,求神之来格来飨,至虚至难如此,则于父母生存奉养至实至易之时,其可须臾忽哉?”曹元弼:《礼经大义》,许超杰点校,干春松、陈壁生主编:《曹元弼的生平与学术》,北京:中国人民大学出版社,2018年,第228-229页。他的这段阐释揭示孝子疑虑的只是父母之神作为一种异于生人之存在的行动规律,所以才以或此或彼的方式多方求神,而并不质疑事神本身。身处其中的孝子必须是一个必诚必信的状态,孝子需以自己的至诚之心去感通父母之神,祈求他们真的可以欣飨祭物,得到馈养。

从祭礼的仪式流程上来看,与“事神”直接相关的仪节仅“阴厌”和“阳厌”两节,无论是仪节的数量还是篇幅上都只占祭礼很小的一部分。但我们继续阅读剩下来的仪节,就会发现“事神”是整个祭礼神圣性的来源,剩下来的仪节安排的主要意图就是如何按伦次从祖先那里“受福”和“均惠”。

三、受福与均惠

上节已经梳理了《特牲馈食礼》中关于阴厌和阳厌的经文,并结合《祭义》和《祭统》的文本呈现了孝子事神时的状态。可以看出,祭礼将父母之神看作具有实质意义的对象。正如前文祭礼流程所揭示的那样,在阴厌和阳厌之外,还有大量以“尸”为主角的仪节。张尔岐对此有一段总结性的文字:

自“祝迎尸”以下,言迎尸入,行正祭。初尸入九饭,次主人酳尸,次主妇亚献尸,次宾长三献尸,次献宾及兄弟,次长兄弟为加爵,次众宾长为加爵,次嗣举奠,次旅酬,次佐食献尸。凡十节,事尸者八节。其献宾及兄弟与旅酬,皆承尸意而行神惠者。张尔岐:《仪礼郑注句读》卷十五,清文渊阁四库全书本,第808-809页。

张尔岐认为,下文可以总结出“尸入九饭”“主人酳尸”“主妇亚献尸”“宾长三献尸”等十个主要环节,其中八个环节的核心内容是“事尸”。他对于“献宾及兄弟”与“旅酬”两个环节的解释是“皆承尸意而行神惠”,这提示祭礼中存在着一条“行神惠”的线索。其实张尔岐所用的乃是郑玄的原话,如果细致分析上述十个环节,会发现郑玄在多处都提及“行神惠”,事尸的环节中也嵌套以“行神惠”为礼意的仪节。除“神惠”外,还有尸授“长大之福”的仪节。朱熹释楚辞《九歌》一篇称“谓人尽心以事神,则神惠以福”,朱熹:《楚辞集注》卷上,夏剑钦、吴广平点校,长沙:岳麓书社,2013年,第150页。 即无论是“惠”还是“福”,都是神庇佑的表现,只是惠及的对象各不相同。如果将“事神”和“神惠”两条线索放在一起观察,会发现儒家祭礼中,既有下对上的即族人馈飨祖先的部分,也有上对下的即祖先惠泽族人的部分,后者体现在随着尸的来临、仪节的进行,神惠之流溢就自然而然地发生了。

本节将继续用《特牲馈食礼》的材料,着重以“尸入九饭”“主人初献”“主妇亚献”“宾长三献”“献宾与兄弟”“长兄弟为加爵”“众宾长加爵”“旅酬”和“嗣子长兄弟”九个环节为对象,用“福”和“惠”两个核心概念对经文注疏进行梳理和分析。

(一)“挼祭”与受福

在上文阴厌环节结束后,祝迎入“尸”开始“尸入九饭”。这个环节的内容大致可以概括为尸就座于阴厌时为飨神摆设的席位前饮酒进食。尸一般由被祭者的孙辈担任,郑玄解释称“尸,主也。孝子之祭,不见亲之形象,心无所系,立尸而主意焉”,《十三经注疏·仪礼注疏》,北京:中华书局,2009年,第2531页。大致可以将尸理解为神的载体,象征着神接受祭祀、享用祭品。张尔岐认为“此九饭节内有妥尸、祝飨,有挼祭,有初三饭,有再三饭,有终三饭,有盛肵,又其六细节”。张尔岐:《仪礼郑注句读》卷十五,第809页。除“挼祭”外,经学家们对其他五个分节礼意的理解没有太大争议。如“妥尸”,对应的经文是“尸即席坐,主人拜妥尸”,意为尸在席前即位后,主人恐“尸即至尊之坐,或时不自安”,所以向尸行拜礼来安顿尸。又如“初三饭”“再三饭”和“终三饭”,则是尸以分三次、每次吃三口饭的节奏来进食。唯独对挼祭经学家们解释不一。考下文主人初献、主妇亚献,均有挼祭的仪节,且对主人挼祭郑玄解释说“尸将嘏主人,佐食授之挼祭”,胡培翚:《仪礼正义》,第2803、2825页。意为主人因为将要接受福嘏,也做了一个和尸挼祭一样的动作,这提示挼祭与受福密切相关。下文将先探寻挼祭的本质含义,再尝试讨论挼祭与受福之间的关系。因尸入九饭环节献呈之物与阴厌时没有太大出入,在阴厌的环节它们为神所享用,到了尸入九饭的环节则为尸所享用,因此可参考上文图1阅读下文。

尸进食之礼仿照的是生人饮食之例,在每吃一道食物前需要先祭食。《周礼》的《膳夫》篇说“以乐侑食,膳夫授祭,品尝食,王乃食”,郑注“礼,饮食必祭,示有所先”,贾公彦说“凡祭,皆祭先造食者”。《十三经注疏·周礼正义》,第1420页。这条经文意为君王在进食之前,需要由担任膳夫一职的臣子把用来祭食的食物给君王,君王祭后再进食。郑玄和贾公彦共同解释了这里的“祭”指的“饮食之祭”,祭的对象是“先造食者”。皇侃释《论语·乡党》篇说:“祭,谓祭食之先也。夫礼食必先取食,种种出片子,置俎豆边地,名为祭。祭者,报昔初造此食者也。君子得惠不忘报,故将食而先出报也。”程树德:《论语集释》,程俊英、蒋见元点校,北京:中华书局,1990年,第719页。皇侃进一步阐发了饮食之祭的礼意,他认为饮食之祭是得惠不忘报这种品德的表达,君子在进食前一定会取食物的一部分放在俎、豆这些盛放食物的器物旁边,用以回馈最初创造食物的神。“祭食,祭所先进”,郑注“主人所先进先祭之,所后进后祭之,如其次”,《十三经注疏·礼记正义》,第2688页。即祭食是按照食物被陈设的先后顺序一一祭之,先陈设的先祭、后陈设的后祭。

如果以上述通例来检视“尸入九饭”环节,就会发现一些异样之处。表2将涉及图1各类食物的陈设经文和祭食经文一一对应了起来。可以发现经文每提及尸将食,都会先单独交代一句尸如何祭食,却独独没有祭黍稷和祭俎中的刌肺。其中,主妇所陈设的两豆葵菹和蜗醢,尸以“右取菹,于醢,祭于豆间”的动作祭之,对于两铏铏芼,经文简略称之“祭铏”。但经文提到尸将食黍稷之前,为方便尸进食,“佐食尔黍稷于席上”,即佐食主动将黍稷放在了离尸更近的席上的位置,却没有祭敦或祭黍稷。俎的问题相对复杂,祭礼对陈设于俎上牲体的部位名称、如何摆放有非常细致的陈述。《特牲馈食礼》记文云:“尸俎右肩、臂、臑、肫、胳,正脊二骨,横脊,长胁二骨,肤三,离肺一,刌肺三;鱼十有五;腊如牲骨。”胡培翚:《仪礼正义》,第2927页。杨天宇解释这段记文称:“尸的牲俎上放有牲体右胖的臂、臑、肫、胳,兩块正脊骨,横脊骨,两块长胁骨,短胁骨,三条肤,一片离肺和三片刌肺;鱼俎上放有十五条鱼;腊俎上所放兔腊的骨体,解割得同牲体一样。”杨天宇:《仪礼译注》,上海:上海古籍出版社,1994年,第733页。合言之,除了“肤”这个部位另有用处外,豕俎上的正脊、长胁和离肺及鱼俎、腊俎,尸都一一祭之,却没有祭食刌肺。

那么黍稷和刌肺是不是就不祭了呢?并不是,有一条经文同时关涉对黍稷、刌肺的祭:

经:祝命挼祭。……佐食取黍稷肺祭,授尸,尸祭之。

注:命,诏尸也。挼祭,祭神食也。《士虞礼》古文曰“祝命佐食堕祭”,《周礼》曰“既祭则藏其堕”,“堕”与“挼”读同耳。今文改“挼”皆为“绥”。古文此皆为“挼”,祭也。……肺祭,刌肺也。胡培翚:《仪礼正义》,第2806-2808页。

这条经文出现在尸入九饭将要开始的时候。此时祝命佐食挼祭,佐食先后取黍稷和刌肺授尸,尸一一接过来祭之。这条经文令人费解之处在于,按照饮食之例,挼祭的本质无非就是将对黍稷和刌肺的祭合并到了一起,但偏偏它有一个独特的名字。郑玄在此处将其解释为“祭神食也”,这很模糊,因为表2里的经文均可被理解为祭神食。加之经文里“挼”的写法不一,有“堕”“绥”“隋”等各种别字,还掺杂着今古文的问题,致使历代学者对挼祭的理解不一,各持己见。关于历代诸家的说法,更全面和详细的考辨可参见李洛旻:《论〈仪礼〉“堕祭”及其礼意》,《中国文化研究所学报》2016年第62期。因挼祭有多种写法,在此处从《特牲馈食礼》经文的用字,统一写为挼祭。如凌廷堪说:

凡尸未食前之祭谓之“堕祭”,又谓之“挼祭”。《特牲》主人拜妥尸后,“祝命挼祭。尸左执觯,右取菹,醢,祭于豆间”,此祭豆也。又云“佐食取黍稷肺祭,授尸,尸祭之。祭酒,啐酒,告旨”,此祭黍稷、刌肺、祭酒也。又云“祭铏,尝之,告旨”,此祭铏也。尔敦及设大湆后,“举肺、脊以授尸,尸受,振祭,哜之”,此祭离肺、正脊也。祭黍稷、肺为挼祭,其余皆统于挼祭也。祭肺、脊在尸未食之前,统于挼祭,与祭干、祭骼、祭肩不同,故尸亦奠肺、脊于菹豆,不于肵俎也。凌廷堪:《礼经释例》,第339页。

一言以蔽之,凌廷堪将挼祭理解为对尸入九饭环节所有祭食动作的统称。胡培翚在《仪礼正义》里基本全段引用了凌廷堪的话,并全盘吸收了他的意见,将后面的经文统于“祝命挼祭”条下,才有了他对“尸入九饭”的细致分节。张尔岐与凌廷堪意见一致,“祭曰隋,谓从俎豆上取下当祭之物以授尸使之祭”,张尔岐:《仪礼郑注句读》卷十四,第766页。他认为只要是从俎、豆、敦等器物上拿下当祭之物都算挼祭。沈文倬认为凌廷堪和张尔岐的解释还不太够:“隋祭之义,凌廷堪云‘尸未食前之祭谓之隋祭,张尔岐据郑注衍述云‘下祭曰隋,谓从俎豆上取下当祭之物以授尸使之祭,佐食但下之而已。二者皆就仪注形式泛解,义实未尽。《通典》卷四十八《立尸仪》引《白虎通》云:‘故座尸而食之,毁损其馔,欣然若亲之饱。其说是也。尸祭谓之隋,隋者毁也。”沈文倬:《隋祭古今文辨异》,《菿闇文存》(下),北京:商务印书馆,2006年,第655页。他直接跳过了细致的考辨,引申了郑玄对“挼”“堕”等字的训诂,认为“挼”就是《白虎通》所说的“毁损”之意,因此“毁损其馔”等同于隋祭的礼意,用一个仪节对应了《白虎通》希望整体解释的设尸之意。敖继公则干脆认为这里有误字:“郑本‘绥作‘堕,注曰‘今文“堕”为“馁”。继公谓:以文意求之,当云‘授祭。‘堕‘绥皆误,而‘馁于‘授字为差近,故但取其近者。”敖继公:《仪礼集说》,孙宝点校,上海:上海古籍出版社,2017年,第890页。他断定《仪礼》里“挼祭”“堕祭”“绥祭”等都是“授祭”的误字,因此挼祭在他那里没有什么独特的含义,“授”就是授予,“祭”就是用来祭食的物品,按照通例,这是一件稀松平常的事情。

相较诸家希望将挼祭平常化的尝试,郑玄注解将挼祭特殊化的努力显得独特。《周礼》的《守祧》篇经文云“既祭,则藏其隋与其服”,郑注“郑司农云‘隋,谓神前所沃灌器名。玄谓隋,尸所祭肺脊黍稷之属”。《十三经注疏·周礼注疏》,第1692页。贾公彦注意到《周礼》里的堕祭多了“脊”这一项,“彼不言脊,似误。所以误有脊者,特牲礼云‘佐食举肺脊以授尸,尸受,振祭,哜之,是以于此误有脊。但彼是尸食而举者,故有脊,此隋祭不合有也”。他根据《特牲馈食礼》推测了《周礼》此处产生错讹的原因,并判定《周礼》的“堕”应当也是黍稷、刌肺。郑玄直接放弃了由郑司农沿袭下来的旧说,坚持认为彼处隋祭与祭礼中的挼祭同为祭黍稷、刌肺。鉴于郑注有随文取义但又内部统一的特点,下文将整合梳理郑玄在《特牲馈食礼》各处对挼祭的注(表2),尝试对郑玄的理解进行再理解。通过表2可以发现挼祭并不只出现在尸入九饭环节,它同样嵌套在主人初献和主妇亚献仪节里。曹元弼说:“凡尸未食前之祭谓之墮祭,又谓之挼祭;凡主人受尸嘏挼祭,尸酢主妇亦挼祭。”曹元弼:《礼经学·明例第一》卷一,清宣统元年刻本,第23页。这句话虽是承接凌廷堪的判断,却简洁明了地将仪礼各环节用一个动作顺畅地勾连起来。上文已对尸入九饭里的挼祭进行了较细致的分析,下文将结合主人初献和主妇亚献的整体仪节,推进对挼祭的理解。

主人初献又被经文称为“酳尸”,《士昏礼》郑玄解释“酳”为“酳,漱也,酳之言演也,安也,漱所以洁口且演安其所食”,胡培翚认为“尸既卒食,又欲颐衍养乐之”,胡培翚:《仪礼正义》,第2822页。在尸九饭后,“酌酒献给尸饮以漱口”。尸接受了主人的进献,立刻有一个以酒“醋主人”的动作,郑注“醋,报也”,也就是尸以酒回报主人。主人接过尸送的酒杯,并接过佐食给的挼祭。郑注特意强调“亦使祭尸食也”,“亦”字显示此处主人挼祭是为了与上文尸以挼祭神食相呼应。“主人一一用以祭先人,又用酒祭先人,祭毕尝了尝酒,接着便近前听取尸传达神意的祝福。佐食抟了一团黍授给祝,祝又把黍团子授给尸,尸端起盛葵菹的豆来承接黍团子,然后端着黍团子亲自向主人祝福”。杨天宇:《仪礼译注》,第706页。这个黍团子后来被主人捧在怀里带回了东房。主妇受福之礼与主人类似,同样是在主妇亚献之后尸酢主妇,佐食挼祭,主妇亲抚挼祭,并于尸面前饮毕酒,“于尊者前成礼,明受惠也”。嘏,郑玄在此处注“受福曰嘏。嘏,长也,大也。待尸授之以长大之福”,胡培翚:《仪礼正义》,第2836、2827页。在《少牢》里他称“嘏,大也,予主人以大福”。《十三经注疏·仪礼注疏》,第2607页。《特牲馈食礼》没有完整地记载嘏辞,张尔岐根据《少牢馈食礼》所记推测了此处嘏辞的确切内容:“承致多福无疆于女孝孙,来女孝孙,使女受禄于天,宜稼于田,眉寿万年,勿替引之。”胡培翚:《儀礼正义》,第2828页。《少牢馈食礼》嘏辞参见《十三经注疏·仪礼注疏》,第2607页。杨天宇将之翻译为:“祝孝孙你多福无疆,赐孝孙你,使你受享天禄,使你的田地宜于耕稼,祝你长寿万年,而所受福禄长存不废。”杨天宇:《仪礼译注》,第762页。概言之,尸秉承祖先鬼神之意,赐予主人以无尽绵长的福禄。

从上面这一连串的动作可以看出,主人和主妇受福从尸而来,渠道不限于嘏辞,更依靠诸多切实的礼仪动作下饮食的传递——如酒,如挼祭,如黍团子。郑玄注解主人挼祭云:“尸将嘏主人,佐食授之挼祭,亦使祭尸食也。其授祭,亦取黍稷、肺祭。”胡培翚:《仪礼正义》,第2825页。跟尸入九饭的“挼祭,祭神食”的郑注相比,此处的挼祭是名词而非动词,但郑注验证了上文对挼祭的内容是黍稷、刌肺的判断,更重要的是,祭食的性质发生了变化,从“神食”变成了“尸食”。如果将尸入九饭和上文讨论的事鬼神的“阴厌”仪节结合起来看,可以发现一个从神到尸的顺序和结构,尸享用了鬼神欣飨后的食物,神食也就是尸食了,因此江永会称尸入九饭为“尸亦馂鬼神之余”,江永:《礼记训义择言》卷四,第177页。《说文》释“馂”为“食之余也”。许慎:《说文解字》,陶生魁点校,北京:中华书局,2020年,第161页。主人和主妇在祝和佐食的帮助下向尸进献,随后尸以酒回报主人、主妇,并授以“长大之福”,主人、主妇之所以能从尸那里接受“嘏”,是因为分取了神俎上的食物、重复了“挼祭”这个尸祭神食的动作。另有一处细节可表明,神俎上备好了“刌肺三”,就是“为尸、主人、主妇祭”,凌廷堪进一步解释说“祭肺三,为尸、主人、主妇皆举肺祭”。凌廷堪:《礼经释例》,第183页。这层礼意,李洛旻表述得更加清楚:

不难想象,佐食“减下祭品”这一动作代表从神享用过的祭品中分减福祉,降至尸的身上。尸为了表达对神余食的尊敬,便祭佐食所授给的黍、稷、祭肺。尸食之后,主人将接受尸嘏,又先由佐食授给主人。及至尸酢主妇一节,又由佐食为其堕减尸的余食,两者同样都是接受福祉的表现。所以,神飨讫,尸入受神余而祭并进食,乃象征接受神的福祉;主人、主妇接受尸余而祭并受嘏,则象征受尸之福,如此层层叠下,使福祉由神透过尸施及至主人及主妇,体现《礼记·礼器》所说“祭则受福”之义。其礼意鲜明可见,层次清晰。李洛旻:《论〈仪礼〉“堕祭”及其礼意》,《中国文化研究所学报》2016年第62期。

问题推进到这里,对挼祭和受福间关系的论述告一段落。但还有两个问题留待解决:为什么偏偏是黍稷、刌肺这三种食物?为什么祭礼要设立“挼祭”来传递福祉,并认定通过行使仪礼就可以授福和受福?对于前一个问题,胡培翚引用官献瑶尝试给出解答:

官氏献瑶云:祭以牲牢、黍稷为等差,故堕祭黍稷肺,明其重也。宗庙之中,尸最尊,主人、主妇次之,其堕祭得如尸礼。自祝以下则仅有肺而无黍稷,且无祭肺而仅有哜肺,盖牺牲粢盛,惟主祭者得与所祭者共之者也。胡培翚:《仪礼正义》,第2826页。

官献瑶认为,士至天子不同爵位的人所用祭礼的等差,核心体现在牲物和黍稷的种类和数量上,所以祭礼献呈的食物中以黍稷和牲体的肺为最重要的品类。尸作为尊贵的所祭者,主人和主妇作为尊贵的主祭者,得以在牺牲粢盛之祭上共之。

对于第二个问题,本节的第二小节将接续讨论。此处已经完成了福由神到尸再到主人、主妇的论述,主人、主妇所受的是神惠的一个层次——“福”,或称为“嘏”。从宾长三献开始,祭礼便是以空间和伦次的维度完成了“均神惠”,这一过程的底层逻辑与挼祭相同,神惠随着层层叠叠又井然有序的礼仪动作下的饮食传递而流溢开来。

(二)均惠

凌廷堪梳理了《特牲馈食礼》宾三献节后主人、主妇、宾客和族人觥筹交错的秩序,试图理解郑玄所说的“均神惠于室”和“均神惠于庭”的仪礼动作和确切内容。凌廷堪说:

凡不傧尸之祭,宾三献爵止,则均神惠于室;加爵者爵止,则均神惠于庭。案:《特牲礼》宾三献,“爵止”,注“欲神惠之均于室中”。考此三献节内,主妇致爵于主人及自酢,主人致爵于主妇及自酢,尸作止爵及酢宾,宾献祝、献佐食,致爵于主人、主妇及受主人酢,共十一爵,是三献爵止,神惠均于室也。宾三献毕,主人献宾于西阶上,自酢,及献众宾,亦于西阶上。献长兄弟、众兄弟皆于阼阶上,献内兄弟于房中,此因室中而兼及堂上、房中也。其献众宾后酬宾在西阶前,为旅酬发端,则室事终而庭事起矣。又长兄弟加爵毕,“众宾长为加爵,如初,爵止”,注云“尸爵止者,欲神惠之均于在庭”。……考此爵至旅酬时,宾酬众兄弟,旅西阶前一觯毕。经云“为加爵者作止爵,如长兄弟之仪”。……又作止爵毕,长兄弟酬宾,始旅阼阶前一觯,是加爵者爵止,神惠均于庭也。凌廷堪:《礼经释例》,第367页。

为便于讨论,在结合具体的经文进入对上段引文的分析前,需先对举行祭祀的场所即宗庙宫室进行交代,在此基础上梳理主人、主妇、宾客及族人等在祭礼里行礼的主要角色的位置,详见图2。还需梳理“酬”“酢”和“献”的饮酒通例,才能理解大分節里的细致分节及其背后的礼意,并对比行神惠的祭礼与生人的饮酒之例间的差异。

下图左侧是士所居住的宫室图概貌,右侧是堂上图的放大版。宫室图中,左边是寝,右边是庙,寝是日常生活居住的场所,庙是行祭祀之礼的场所,两者虽则用途不同,但形制和空间名称一致。宫室图从上到下、从左至右比较重要的空间分别是室、房、堂、西阶、东阶和庭。其中,室是行祭礼最主要的场所,上文所论述的阴厌和尸入九饭环节都于室中进行,尸和神席在室中西南角,面朝东边,主人之席与神席相对而设。房位于室的东侧,是妇人在宗庙中活动的场所,房中设主妇席和内兄弟席。如图2所示,主妇之席北面,在“北堂中房而北”,内宾与宗妇合称为“内兄弟”,前者是“姑姊妹也”即主人的姑姑姐妹之属,后者是“族人之妇”胡培翚:《仪礼正义》,第2919页。即主人族人的妻子们,她们的席位靠近房的西墙,东面。宾及族人的常位在庭中,堂的西边阶梯和东边阶梯下分设宾位和族人位,宾中区分出宾长、众宾长和众宾,族人中区分出长兄弟和众兄弟,均以长为尊。

两张宫室图均由陈立瑜师姐提供底稿。此图亦参考了张惠言:《仪礼图》,杭州:浙江古籍出版社,2016年,第424-428页。为在图上凸显行礼之人的方位,字号大小并不与整个宫室图等比例尺。

礼经关于“献”“酢”和“酬”有一些通例:凡主人进宾之酒,谓之献;凡宾报主人之酒,谓之酢;凡主人先饮以劝宾之酒,谓之酬,酬礼行于宾酢主人后。凌廷堪:《礼经释例》,第97-99页。郑注解释酬说“酬,劝酒也。酬之言周,忠信为周”,《十三经注疏·仪礼注疏》,第2123页。并强调“献之礼成于酬”。意思是说,主人和宾客饮酒的仪节一般分为献-酢-酬三个步骤,先由主人向宾敬酒,然后宾客回敬主人,最后主人先自饮再为宾客酌酒以劝其饮酒,这样一个仪节才算完成。酢这个环节会存在特殊情况,如果宾主地位相差太大,则“宾不敢敌主人,主人达其意”胡培翚:《仪礼正义》,第2854、2849页。以自酢。

让我们回到本节开始凌廷堪的判断,他的意思是,从宾三献开始,神惠有一个顺着觥筹交错从室中到房中、堂上再到庭不断流转的过程,这也是他在那段引文中一遍遍数谁与谁喝没喝、喝了多少爵的意图。但这个神惠的流转并非参与祭礼的人可以自给自足地完成,如上一节主人受福需从尸秉神意而来,此处众人均神惠也需由尸而来,尸亦是“顺神意以达惠”,张尔岐:《仪礼郑注句读》卷十五,第821页。但尸并不出室,族人和宾客的献酬是从主人而来。

表3 《特牲馈食礼》均神惠方位及伦次表胡培翚:《仪礼正义》,第2837-2874页。单元格是文章对经文内容的简称,数字标号前面的数字表明一个小环节的次序,后面的数字表明小环节里的次序。如1-1和1-2分别是献和酢,合起来构成“主妇致爵于主人”的小环节。为避免烦琐,表格中未将具体的经文一一列出。“——”表示经文中没有此环节。此表不是《特牲馈食礼》的全部内容,省去的部分亦有规律可循,都是兄弟中的晚辈和宾客中的晚辈向长辈们进酒的经文,郑注明确说此“非神惠也”(《仪礼正义》,第2872页)。胡培翚认为:“注一以为神惠,一不为神惠者,盖旅酬尸奠爵以待,即神惠也;此宾主弟子各举觯于其长,于尸无与,故不为神惠而同生人礼也。”(《仪礼正义》,第2872页)

正如表3整理的《特牲馈食礼》均神惠的方位及伦次顺序所示,每个尸受三献或加爵的即将结束,都是均神惠于室中或均惠于在庭者环节的开始。如经文说“宾三献如初,燔从如初,爵止”。郑玄注道:“初,亚献也。尸止爵者,三献礼成,欲神惠之均于室中,是以奠而待之。”胡培翚:《仪礼正义》,第2837页。这句经文讲述的是宾第三次向尸献酒,步骤同主妇向尸献酒一样,但尸并没有像主人初献和主妇亚献时享用美酒,而是“爵止”,将酒杯放下了,郑玄理解他是为了等待神惠均于室中。接下来,宾三献这个环节就仿佛被人为中断了一般,主妇从东房而来向主人致爵再自酢,主人从室中去往东房向主妇致爵再自酢,夫妇间互相献酒完毕,尸才“作止爵”,也就是拿起之前宾献呈与他的那杯酒开始品尝,宾三献的仪节也才可继续行进。下节众宾长向尸献酒后亦是如此:

经:众宾长为加爵,如初,爵止。郑注:尸爵止者,欲神惠之均于在庭。胡培翚:《仪礼正义》,第2859页。

“众宾之长向尸献酒,礼仪也同宾向尸三献酒时一样。尸受爵后,把爵放下不饮”。杨天宇:《仪礼译注》,第716页。待位于庭中的宾客和族人互相进献酬酒直至旅酬的环节结束,尸才又“作止爵”。尸一定要等到室内、堂上和庭中之人均得一献再饮毕献给自己的酒,仿佛宾长、长兄弟和众宾长向自己献呈酒食的那一刹那,神惠就已经流溢出来了,需按照伦次献酬,各人都得神惠,他才心满意足地享受祭物,也需等到尸卒爵,一段仪节才算收束完成。

主人酬宾及兄弟的环节细节更多一点,这个环节也以主人为核心构成了神惠从室中到在庭的一个过渡。此时行礼的主角是主人,主人代为行神惠,去到房中向内兄弟献酒,将在庭的宾、众宾与长兄弟、众兄弟分别请到堂的西阶上和阼阶上献酒。在献酒的过程中,主人一定会亲自为他们洗酒杯,这是神惠的一种体现,郑玄云“献卑而必为之洗者,显神惠”。胡培翚:《仪礼正义》,第2855页。且主人向宾进献的那杯酬酒是开启庭中旅酬的关键:

主人奠觯于荐北。郑注:奠酬为荐左,非为其不举,行神惠,不可同于饮酒。胡培翚:《仪礼正义》,第2853页。

历代经学家都注意到了这条郑注的异样之处。这条经文讲述的是主人酬宾,需先自饮然后为宾酌酒放在他的席前。宾席面东,此时主人将这杯酒放在了席北,也就是宾的左手边。按照《乡饮酒礼》所记“凡奠者于左,将举于右”,希望宾客即刻饮用的酒会放在其右手,“以右手举之便也”,《十三经注疏·仪礼注疏》,第2139页。如果只是想尽劝酒之意就会将酒放在他的左手边,奠酬的时候一般就是放在宾客的左手边,因为主人会体察宾客“君子不尽人之欢”《十三经注疏·礼记正义》,第2702页。《曲礼》全文为“君子不尽人之欢,不竭人之忠,以全交也”,郑玄引用此句解释“酬酒不举”。的用心,顾全其不想“毫不收敛地尽情接受别人对自己的歡迎款待”王文锦:《礼记译解·曲礼上第一》,北京:中华书局,2016年,第27页。的想法。如果此处是寻常,那么郑玄本不需在此多费口舌,他却出了一条不短的注,这恰恰说明这是一种显得与寻常相同的反常。他怕读者会以通例来推断此处的用意是“为其不举”,他解释说此时放在荐左,是因为行神惠之礼需与平常饮酒之礼相变,所以本来应当是放在荐右,既然是放在右边,就是希望宾客能够举其酒觯而饮之,郑注强调“非为其不举”恰恰表明经文是希望宾客可以举奠酬。官献瑶进一步阐释说:“凡乡饮、射、燕,无举奠酬者,祭则有之,盖乡饮、射、燕皆正宾也,不可以尽人之欢,祭则尸为主,宾非正也,不可不广神之惠。”《钦定仪礼义疏》卷三十五,清文渊阁四库全书本,第4501-4502页。他注意到除了祭礼外,所有的饮酒之礼奠酬都是不举的,他理解宾客在祭礼与在其他的礼中身份不同,在其他的礼中宾是“正宾”,他可以被允许保有不尽人之欢的修养,获得主人的体察,但在祭礼中尸才是主角,说得极端一点,宾饮酒不得不为广神之惠而服务,所以他才必须举奠酬。为何这杯酒会与广神惠相勾连?因为紧接着宾客就会自己将这杯酒挪到右手边,“宾奠觯于荐南”,注“荐南,明将举”。参见胡培翚:《仪礼正义》,第2853页。并且用主人留给他的酒杯向长兄弟献酬,承接主人的示意广神惠于庭,开启整个旅酬的仪节。

祭礼行将末尾,尸被送出宗庙时,开始行“嗣子长兄弟”的仪节,也就是将为主人后的嗣子和长兄弟吃尸剩余的食物。记叙这一仪节的经文较短,郑注却有比较多的发挥,集中在“筵对席,佐食分簋、铏”和“宗人遣举奠及长兄弟盥,立于西阶下,东面,北上,祝命尝食,者、举奠许诺,升,入,东面,长兄弟对之,皆坐”两条经文下。胡培翚:《仪礼正义》,第2879、2880-2881页。先大致解释一下,这两条经文交代的是佐食在室内尸席的东边设两个相对而坐的席位,并且把尸席上敦中的黍分出一部分,再分出一铏,放在对席前,然后召命嗣子和长兄弟两个人按照仪节入室吃毕尸所剩余的食物。郑玄先后注解两条经文云:

为将馂分之也。分簋者,分敦黍于会,为有对也。……《祭统》曰:“馂者,祭之末也,不可不知也。是故古之人有言曰:善终者如始,馂其是已。是故古之君子曰:尸亦馂鬼神之余,惠術也,可以观政矣。”士使嗣子及兄弟,其惠不过族亲也。胡培翚:《仪礼正义》,第2879-2881页。

他认为此处让嗣子和长兄弟分食神席上的东西,亦是使神惠及族亲的做法。嗣子和长兄弟所食用的乃是神席上盛放着黍的两敦之一,另一敦黍留作阳厌之用,也就是说嗣子和长兄弟相当于与尸同食由神享用过的食物了,并由此受到神惠。郑玄强调,之所以只选择嗣子和兄弟两人,是相对天子诸侯大夫这种爵位较高、可惠及族亲之外的人而言,士地位相对较低,祖先通过神食所能惠及的限于有血缘关系的族亲。

四、余 论

总结来看,本文希望在西方理论中社会的神圣性来源的启发下,从理论上讨论宗族在中国乡村普适性的原因,由此选择了《特牲馈食礼》文本为研究对象,观察祭礼何以帮助建立个体与宗族间的神圣性关联。本文发现,祭礼按照事神和均惠两条脉络,分别构建了族人对祖先的馈飨之仪节和祖先对族人的惠泽之仪节。其中,作为宗族中地位最尊贵的宗子即经文中所说的“主人”。是祖先和族人、事神和均惠相勾连的纽带。正如本文的第二节所论述的那样,阴厌和阳厌这两个仪节重点关注的是宗子如何作为一名孝子馈飨祖先,第三节所论述的仪节更多关心的是如何在宗子的主持下通过行礼传递饮食而使得神惠遍及宗庙。神惠具体又可区分出两种层次:一是主人主妇所受之福;二是从尸而来的神惠,通过主妇-主人、主人-宾、主人-兄弟和宾-兄弟互相致爵的方式均于室、均于庭,本文将其概括为参与祭礼的族亲广受神惠。

严陵方氏说:“祭之为泽,幽足以及乎神,明足以及乎人,非泽之大者乎?泽者,德之所惠也。……积重与老子所谓‘重积德之重积同,言所积虽多而不能散也。”卫湜:《礼记集说·祭统篇》卷一百一十五,钦定四库全书本,第8946-8947页。其核心的意涵是行祭祀之礼可以积重于上,主祭之人需要做的事情是使其散于下。幽、明二字化用了《乐记》“明则有礼乐,幽则有鬼神”一句,船山称“言其可见者则谓之明,言其不可见者则谓之幽”,王夫之:《礼记章句》,长沙:岳麓书社,2011年,第904页。意思是行祭礼本身既可以馈飨祖考,又可以福惠后人。事神和均惠的关联在于,作为宗族中地位最尊贵的宗子,应当极尽诚敬之心馈享祖考,并且惠泽族人,统摄宗族。祖先与族人之间的联结,恰恰维系在主祭者的身上。在这个意义上就可以重新理解孔疏所说此一节“自求多福,恩泽广被之事”卫湜:《礼记集说·祭统篇》卷一百一十五,第8938页。之意,其实说的是主祭者自己通过祭礼的方式将神惠广施于人,为在下者求更多的福惠。

由此可见,正是通过这种以主祭者为纽带建立起的双向互动,祭礼得以沟通祖先与族人、神圣与凡俗。祭礼文本将“惠”视为孝子以诚敬侍奉祖考后的自然流露,其最终的流向是以宗族为核心,按照固定的伦次恩泽族亲,在这个意义上,中国祭礼中的神圣性并没有直接赋予社会,而是赋予了宗族。这与涂尔干传统下学者们讨论祭祀如何沟通个体与社会、将神圣性赋予社会的论断构成了鲜明的对比和张力。儒家礼经文本告诉我们的是,个体始终被涵括在宗族架构中,祭礼所显露的在沟通个体与祖先、赋予宗族神圣性上的努力,是中国宗族制度最坚实的内核。

(责任编辑:刘楷悦)

Serving the Gods and Distributing Benefits:Confucian Sacrificial Rites as the Sources of Sacredness in Chinese Society

Song Dandan, Ling Peng

Summary: The Western theoretical tradition, represented by Durkheim and Mauss, views sacrificial rites as one of the core rituals that endow society with sacredness. They believe that sacrificial rites play a significant role in bridging individuals and society, as well as the divine and the mundane. In contrast, in modern Chinese rural areas, clans are considered the most common and essential form of social organization. Researchers have observed that sacrificial activities within clans serve to construct clan identity and are crucial to the continuation of clan organizations. Western theories on the relationship between sacrificial rites, society, and sacredness provide both inspiration and challenges for understanding Chinese sacrificial rites.

On one hand, under the conceptual framework of “individual-society”, the Western theoretical tradition views sacrificial rites as rituals that individuals endow society with sacredness. This inspires us to interpret sacrificial rites in the Chinese context, specifically within the framework of “individual-clan”, as rituals where individuals endow clans with sacredness. On the other hand, most field studies in China tend to discuss the functions of sacrificial rites externally, without paying sufficient attention to how sacrificial rites establish an internal sacred connection between individuals and clans at the level of belief.

To address this, this article examines sacrificial rites within clans as the research object and discusses the sources of sacredness in Chinese society at the theoretical level. By analyzing the sacrificial rites recorded in Book of Rites, this article argues that Confucian sacrificial rites follow two threads: “serving the gods” and “distributing benefits”. These threads respectively construct the rituals of the clan members offering to their ancestors and the ancestors benevolence to the clan members. Among them, the patriarch, as the most honorable member of the clan, serves as the bond connecting ancestors, clan members, serving the gods, and distributing benefits.

The sacrificial rites, embodying both “serving the gods” and “distributing benefits”, evoke feelings of “reverence for ancestors and respect for the clan” within the clan. They build a bridge of communication between ancestors and clan members, clans and individuals, the divine and the mundane. “Serving the gods” refers to the patriarch and patriarchs wife, as the main sacrificial officers, offering to their ancestors with the help of clan members and guests. “Distributing benefits” refers to the divine benefits flowing through the ritualized actions of eating and drinking among the ancestors spirits, the patriarch and patriarchs wife, clan members, and guests.

This article argues that the dual meanings of “serving the gods” and “distributing benefits” clarify that divine benefits originate from the ancestors and flow to the clan, achieving the ritual effect of the coexistence of ancestors and the clan. Sacrificial rites are crucial for the dynamic maintenance of the patriarchal system. Clans have always been the foundation of Chinese society, and Confucian sacrificial texts reveal that ancestors are the source of clan sacredness, which also constitutes the foundation and backdrop of Chinese society through clans.

Key words: Sacrificial rites, Ancestors; Clan system; Gift theory