基于元曲作品中丝织显花事象的技艺辨析研究

金峥杰 邓可卉

摘 要:元曲作品中多见涉及丝织显花技艺事象,系通过戏曲文学艺术形式反映传统手工丝织事物的文化现象,也是纺织史料的一种保存和呈现形态。采用“曲史互证”的方法,对元曲中有代表性的丝织显花技艺事象开展辨析。研究认为,元曲呈现的提花织造事象与现实中的丝织显花工艺及其织品存在一定的对应关系。元曲“妆花”和“妆金”相关事象提示出后世相关丝织品名称的渊源。元曲“织成”和“缂丝”相关事象所反映的工艺特征和用途符合实际。元曲中“改机”相关事象虽与明代记载不同,但是提示出元代民间衣料加工的常见方法。元曲作品中丝织显花技艺相关事象多由剧曲作者根据现实的丝织工艺特征和产品特点赋予意象性的艺术表达,对后世专门术语的形成不无启发作用,又通过元曲在民间的广泛传播获得流传和认同。

关键词:提花技术;显花工艺;妆花;织成;改机;元曲;纺织史料;曲史互证

中图分类号:TS13;I237 文献标识码:A文章编号:2095-414X(2024)02-0017-09

宋元时期的丝织,不论通梭织造的提花技艺,还是非通梭织造的妆花、织成、缂丝等显花技艺大多进入成熟阶段。迄今,学术界对于古代丝织显花织造技术工艺本身的研究已经非常充分,对于各品种的织造原理、组织结构、经纬线运动规律、织机与织物的关系等都有深入阐释,针对提花、妆花、织成、缂丝、改机等技艺也可见结合实物的专门研究。但是,如果将传统丝绸研究的视野局限在纺织技术本身,往往会不自觉地忽略不同历史时期纺织所蕴含的文化因子,从而在无形中束缚纺织史研究内涵的外延。例如,堪称元代民间文学集大成者的元曲,可见大量丝织品及显花技艺相关事象作为纺织史料的表现。元曲等文学作品中的纺织服饰事象尽管可见于史学研究,但在纺织史研究实践中也常常停留于“点缀”式的旁证,对其关注度也远不如传统概念的纺织史料,基于“治史与释曲相统一”目标开展元曲作品中纺织技艺相关事象意蕴解析的实践更是尚未得到关注。总之,纺织史学界对这部分史料还面临很大的开发利用空间。实际上,这种通过戏曲文学艺术形式反映纺织技艺相关事物的文化现象,作为纺织史料的一种呈现形态,可以补充正史较少记载的民间纺织素材,同时也拓展了纺织史研究的资料来源,对于研究元代纺织文化也具有独特的史料价值。本文拟通过“曲史互证”的实践,根据相关显花织造原理,结合史书记载和实物信息,对元曲中相关事象开展梳理、辨析和考释,以期对古典戏曲文学视角下的传统丝织显花技艺加深认识。

1 元曲中的“提花”织锦

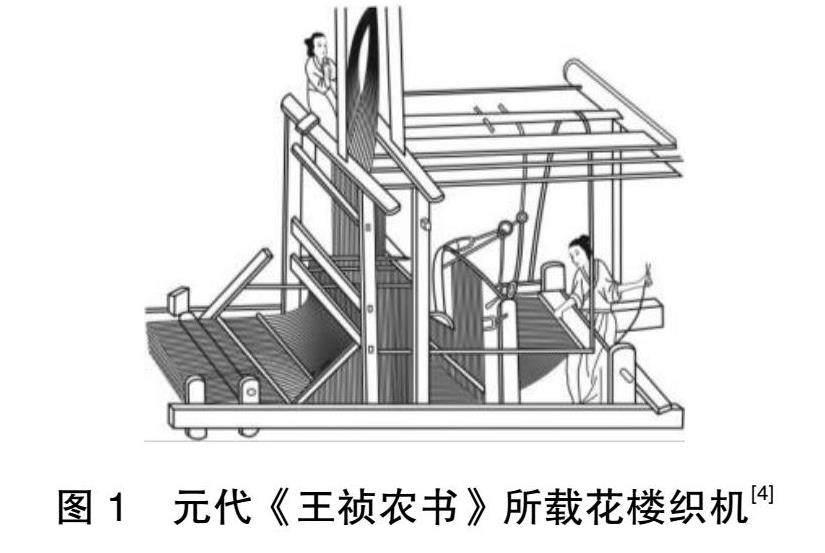

中国古代丝织提花的原理,是将预先设计的纹样通过综片与踏杆的配合,或通过编制花本的方式储存信息并将其转化为提花程序[1],使得经纱线或纬纱线按照规律要求沉浮于织物表面或错落交织形成花纹。花本是提花束綜起沉的依据。元曲中虽未见关于“花本”直接的描写,但是有一例或存在关联。杜仁杰套数[双调·蝶恋花]:“世俗,看取,花样巧番机杼。”[2]此曲表达了作者对世俗人心和功名利禄有着深刻的社会体验和人生阅历。“花样巧番机杼”很可能根据提花织机的花本操作获得织物上各种纹样的原理引申而来。提花技艺在元代已经十分成熟。王祯《农书· 农器图谱十八· 织纴门·织机》绘有花楼织机(图1),两名织工共同操作花楼织机,其中一人在机前控制地综和投梭打纬,另一人坐在悬挂花本的机顶处专司提花。该书中还指出:“凡纺络经纬之有数,梭繀机杼之有法,虽一丝之绪,一综之交,各有伦叙,皆须积勤而得,累功而至,日夜精思,不致差互,然后乃成幅匹。”[3]此论述反映出元代对提花技艺的认知。元曲中还可见成语“倒杼翻机”的出处。高文秀杂剧《黑旋风双献功》第三折:“我家里还待要打柴刈苇,织屦编席,倒杼翻机。”[2]930“倒杼翻机”的含义可以认为由机杼引申而来,均泛指纺纱织布。由于花楼织机通过精妙的机构联动和织工熟练操作织得图案精美的各色织物,因此文学作品中又常用“倒杼翻机”比喻创作诗文的巧思或结构。

元曲中提花丝织品事象涉及平纹地提花织物、斜纹织物、缎纹织物、绞经织物、重组织多彩织物等类型。但就指向明确的提花外观和工艺特征的,主要集中在对织锦的描写,对提花织机的构造记叙则涉及不多。元曲中与锦的品种相关的事象有些还指向古代著名的锦,这里不妨作一辨析。

(1)团花锦。刘时中小令[中吕·朝天子]《邸万户席上》:“夜月铙歌,春风牙纛,看团花锦战袍。”[2]7478万户是元代所置的三品世袭军职。此例描写历经戎马生涯却已失旧时风采的大将,在春风中怅惘地端详“团花锦战袍”,隐约中传达出他内心的不甘与无奈。元代团花纹样织锦实物可见于河北省隆化县鸽子洞窖藏出土棕色地绿团窠双色锦机头料片(图2),团窠花心为八瓣形团花,周围由八朵小型宝相花簇组成大团花,团花之间饰以串枝宝相花作为填充。古代织锦团花纹样的装饰特性和多样化风格,常常表达着对圆满和谐的设计构思和美好寄寓。

(2)瑞文锦。乔吉杂剧《杜牧之诗酒扬州梦》楔子:“小官无甚奇物,瑞文锦一段,犀角梳一副,权表微诚。”[2]4227瑞文锦的本意是有祥瑞图案或文字的织锦。此例的瑞文锦是翰林侍读杜牧之赠予妓女张好好的定情之物。瑞文锦的常见内容有“延年益寿”“万事如意”等,其实物在汉晋时期多见,例如新疆维吾尔自治区民丰县尼雅1号墓地8号墓出土“千秋万岁宜子孙”锦枕(图3)等。

(3)十样锦。无名氏杂剧《关云长千里独行》第三折:“哎,你个奸雄曹操,到陪了西川十样锦征袍。”[2]5871相传十样锦为五代时蜀地所创,宋元时期成了蜀锦的主要品种。“西川”作为古时行政区划,在唐宋时相当于今四川中西部的一部分,元代三国题材杂剧中的“西川”多指益州,治所在蜀郡的成都。此例中的锦征袍,亦即锦制战袍。据元代戚辅之《佩楚轩客谈》对“十样锦”的记录:“(后蜀)孟氏在蜀时制十样锦,名长安竹、天下乐、雕团、宜男、宝界地、方胜、狮团、象眼、八答晕、铁梗衰荷。”[7]这十种图案合称十样锦[8]。

(4)明光锦。宋褧小令[黄钟·人月圆]《诚夫兄生子名京华儿》:“神州佳丽明光锦,生出玉麒麟。”[2]8346相传明光锦系东晋时后赵官织之锦名[9],以瑞兽珍禽为织纹,间以汉字“明光”字样,取日升月恒、普天同乐的吉祥寓意。根据在织物上字体的大小,有“大明光”“小明光”之分。南朝宋刘义庆《世说新语·文学》:“孙兴公道曹辅佐:‘才如白地明光锦,裁为负版绔,非无文采,酷无裁制。”[10]是以“明光锦”颂他人得子,也称誉他人之子。明光锦流行于汉魏六朝时期,实物可见于新疆维吾尔自治区若羌县楼兰古城城郊孤台2号墓出土东汉“长寿明光”锦残片(图4),以龙、兽为主体纹样,于空隙处织入隶书“明光”“长寿”等字样。

(5)芙蓉锦。王元和套数[越调·小桃红]《题情》:“向这芙蓉锦帐配合春娇,说不尽忔僧处有万般小巧。”[2]8755芙蓉锦指织有芙蓉纹样的锦织物。此例中锦帐指锦制的床帐,在元曲中多以传达男女间的幽情温存场所的意象。明代范濂《云间据目钞》卷二:“绫绢花样,初尚宋锦,后尚唐汉锦、晋锦,今皆用千钟粟、倭锦、芙蓉锦、大花样,名四朵头。”可知芙蓉锦在元明时期流行。

(6)龟背锦。汤舜民套数[双调·新水令]《春日闺思》:“零落了回文龟背锦,空闲了通宝鸦青幔。”[2]5133龟背锦是织有六边形纹样的锦织物,因六边形似龟背而得名。元代龟背锦实物可见内蒙古自治区察哈尔右翼前旗集宁路古城遗址出土龟背地格里芬图案窠锦被(图5),局部的团窠周围可见六边形龟背纹样。窠内成对且相背回首而立的对格里芬最早出现在12世纪上半叶的伊斯兰文化丝织品中[11],而龟背纹样则是中原汉族传统丝织纹样,两者结合出现在元代织锦,证明了其作为伊斯兰文化与汉文化交流融合的产物。

(7)鱼游锦。汤舜民小令[正宫·脱布衫带小梁州]《四景为储公子赋·冬》:“鱼游锦重衾密拥,驼绒毡软帘低控。”[2]5118鱼游锦,可指织有鱼纹的华丽彩锦。唐代张彦远《历代名画记·唐朝下》中就有“游麟锦”的相关记载:“(唐)高祖、太宗时,内库瑞锦对雉、斗羊、翔凤,游麟之状,创自师纶,至今传之。”[13]此例中的“鱼游锦”用途为厚重的锦被的被面,连同驼绒制成的毡帘,营造了富贵人家冬日室内温暖奢华的场景,表达了曲家对蒙汉融合下的生活美学的理解。此例的鱼游锦也可能关联唐代由女蛮国入贡的“鱼油锦”。《太平广记》卷四八〇辑《杜阳杂编·女蛮国》:“更女王国贡龙油绫、鱼油锦,文采多异,入水不濡。云有龙油、鱼油也。”[14]可推测,鱼油锦因其细密光泽,入水不湿,名重一时。又因民间传说含有鱼油,故名。鱼纹锦实物可见于新疆维吾尔自治区若羌县楼兰古城城郊孤台2号墓出土东汉鱼禽纹锦(图6)。

(8)鸳鸯锦。王和卿小令[仙吕·醉中天]《咏俊妓》:“裙系鸳鸯锦,钗插凤凰金。”[2]7149此例描写歌妓的服饰穿戴。鸳鸯锦可理解为织有鸳鸯纹样的锦织物。鸳鸯锦实物可见于青海省都兰县热水乡血渭吐蕃墓出土唐代绿地鸳鸯栖花锦(图7)。

(9)兽纹锦。施惠南戏《幽闺记》第四出:“身穿兽锦袍,与宾客言;口含鸡舌香,传天子令。”[15]兽纹锦是织有兽类纹样的锦织物。由于“兽”与“寿”同音,在民间的艺术创作中,常借同音谐意来象征“延年益壽”[16]。元代陶宗仪《元氏掖庭记》遗有一卷,其中有关于元代皇后的侍从“冠步光泥金帽,衣翻鸿兽锦袍”的记载[17]。蒙元时期兽纹锦实物可见于瓣窠对兽纹织金锦(图8),窠内对兽为对格里芬,具有鲜明的西域风格。蒙元时期以格里芬等兽类为主题的织金锦反映出这一时期丝织品织造技术和造型艺术上的中西文化交流。

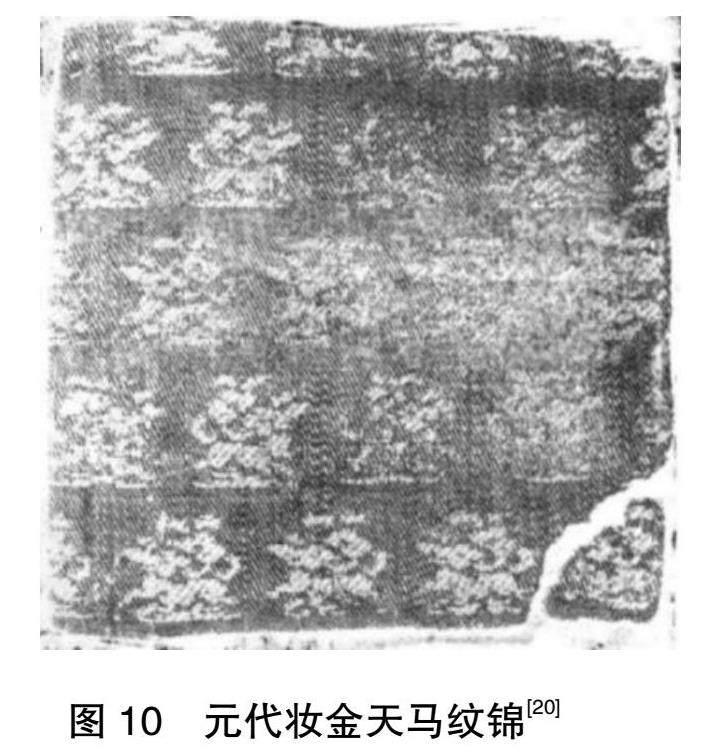

(10)天马锦。乔吉杂剧《杜牧之诗酒扬州梦》楔子:“(诗云)舞态出花坞,歌声上云衢,赠之天马锦,堪赋水犀梳。”[2]4227此例化用的是唐代杜牧《张好好诗》中“赠之天马锦,副以水犀梳”句。其中“天马”纹样的形象或指向神话传说中一种生有双翼的神马,被视为祥瑞之物[18]。唐时天马锦被定为御用纹饰,并禁止民间服用。据《新唐书·代宗皇帝本纪》载,大历五年(公元770年)“禁大繝绚、竭凿六破锦及文纱吴绫为龙、凤、麒麟、天马、辟邪者。”[19]天马锦实物可见于新疆维吾尔自治区吐鲁番市阿斯塔纳古墓群出土唐代联珠对天马纹锦(图9)。元代费著《蜀锦谱》“细色锦名色”中可见“真红天马锦”。甘肃省漳县徐家坪金末蒙初名将汪世显家族墓葬也曾出土妆金天马纹锦(图10)。

(11)孩儿锦。关汉卿杂剧《状元堂陈母教子》第三折:“母亲,您孩儿往西川绵州过,那里父老送与我一段孩儿锦,将来与母亲做衣服穿。”[2]418此例中的“孩儿锦”可能关联织有孩童纹样的织锦。剧中陈婆婆问大儿子这锦缎值多少钱,良资说这孩儿锦“价值千贯”。西川绵州在古代位于巴蜀之地,故推测孩儿锦为蜀锦的一种,而且较为贵重。孩童纹样的织锦虽未见于已知的出土或传世实物,但湖南省衡阳县何家皂1号墓出土北宋黄地牡丹莲蓬童子荔枝纹绫残片(图11),提示出这种纹样出现于提花织锦的技术上的可能性。童子纹样多被视为富贵吉祥的象征,反映时人对美好生活的追求。

(12)织金锦。元代丝织物加金的做法盛行,尤以织金锦著称。织金锦是把扁金线或圆金线织入重组织中而形成黄金光泽的锦织物,元代有纳石失和金段子之分。尽管元曲中未见“织金锦”的直接表述,但是相关的事象值得辨析。其一例将“织金梭”与“锦机”关联的描写。李好古杂剧《沙门岛张生煮海》第一折:“咿呀呀,偏似那织金梭撺断锦机声;滴溜溜,舒春纤乱撒珍珠迸。”[2]2909从上下文看,此例中“织金梭撺断锦机声”形容琴声,撺断有抛掷的意思。如同织工控制着束综和花本,织梭带着金线遵循花本设定的程序织得金锦过程中发出的声音。剧作家之所能创造这样的类比修辞,显然源于现实中的织锦机。另一例描写“袄子浑金”也值得辨析。施惠南戏《幽闺记》第十五出:“生长阴山燕水北,袄子浑金腰系玉。弯弓沙塞射双雕,跃马围场逐走鹿。”[15]243此例中“袄子浑金”意为袄子全以金饰,尽管无法确定是织金、销金还是绣金,仍然可以从该剧的背景加以推测分析。剧中交代“见千户万户每领雄兵,围绕中都城下”。这里提到的“中都”或为金中都旧城,元朝至元九年(公元1272年)改中都为大都。马可波罗在其游记中提到汗八里城(即元大都)“仅丝一项,每日入城者计有千车。用此丝制作不少金锦绸绢,及其他数种物品。”[22]此例提到的“阴山燕水北”正是蒙古游牧民族世代居住和活动的地域,弯弓射雕、围场逐鹿正是游牧民族的生活内容,加上蒙古民族尚金的习俗,这为服用织金锦袄提供了地域和民族文化的充分条件。蒙元时期织金锦袍服可见于内蒙古自治区乌兰察布盟达尔罕茂明安联合旗大苏吉乡明水墓出土的四合花纳石失织金锦辫线袍(图12a),以方胜联珠宝相花纹织金锦为面[23],袍的底襟、左下摆夹层处及两个袖口为方格头戴王冠的童子人面狮身团窠纹纳石失装饰(图12b),呈现出典型的西域纹样的特征。

元代丝织物显花技术凸显在织锦,并且与织匠世代传承的高超技艺有着密不可分的关系。元曲描写的织锦品种的多样,包含着多方面原因。一方面,历代传统织锦品种的名称通过文学作品得以流传。元代显然不再织造汉唐时期流行的经线起花的织锦品种,但是这部分织锦的名称,除了提供史籍的记载,更多地借助于诗词曲赋等文学作品得以流传下来。另一方面,由于传统手工业固有的特点,丝织技艺无论在官手工业或是民间手工业都靠世代传授。《元文类·杂著·诸匠》对元代手工业生产有过这样的评价:“国家初定,中夏制作有程,乃鸠天下之工,聚之京师,分类置局,以考其程度而给之食,复其户使得以专于其艺。故我朝诸工制作精巧,咸胜往昔矣。”[24]元朝官府把各地能工巧匠征调在一起有组织地开展纺织手工业生产,无论是稳定质量还是扩大产量,客观上都具有促进丝织技艺发展的需求和条件。元代匠籍制度对于这种世代传授的生产方式而言,又起着巩固的作用。再一方面,元朝统治者对织锦等高档丝织品的奢靡消费,也影响着织锦在民间的流行。相较于历朝,元朝盛行的加金织物,融合并体现着蒙古贵族的好尚、伊斯兰艺术的精华和中原丝绸的品质,并大规模生产。尽管元朝出台禁止民间仿造某些高档丝绸品种的限制政令,诸如《元典章·工部一·造作一·段疋·禁军民段疋服色等第》规定的“不许织绣销金日月龙凤等花样颜色,钦依遍行禁治相应”[25],但元朝中后期,由于御用段疋大批向民间机户“派散”或“和买”,出现了匠籍制度松动和雇佣民间丝织手工业劳动力。因此这类禁限并不能阻碍官纺织手工业的技术工艺和纹样通过织匠向民间的渗透,又通过元曲这类民间文学对丝织品审美风尚的传播。元曲作品中丰富的丝织品事象,恰恰反映了这一点。

2 元曲中的“妆花”和“妆金”

传统织造中的妆花工艺,原意是在织物地纬之外再用各种彩色纬线以挖梭的方法妆饰形成花纹。元代,在承袭前代盛行的通经回纬的妆花技法的基础上,进一步采用短梭回纬方式织入金线以得到更为华丽的织金妆花织物,即为妆金织物。元曲中有一例出现“金妆”一词出现在丝织品的描写,容易联想到“妆金”技艺。曾瑞套数[般涉调·哨遍]《麈腰》:“一幅锦或挑或绣,金妆锦砌,翠绕珠围。”[2]4154此例描写的“麈腰”也称“主腰”,是元明时流行的一种女子束于腋下脐上之无肩袖内衣。曲作家通过华丽的辞藻为这种服饰营造出奢华感,因此讲妆金工艺运用在锦缎内衣作为装饰应该也不足为过。在这幅锦帛上“或挑或绣”可以认为是描述制作的工艺,绣是刺绣,挑则很可能是表现妆金挖梭挑花的操作。

上例中的“金妆锦砌”还可从两个方面进一步加以分析。一方面是从“砌”字入手。“砌”为多音字,当音qì且作动词时有“连缀”的意思[26]。“砌”的这种用法也见于王实甫杂剧《四丞相高会丽春堂》第一折中的“征袍砌就雁衔花”[2]2104,以及郑光祖杂剧《立成汤伊尹耕莘》第三折中的“袍染猩红砌锦花”[2]3716。因此可以理解为用金线连缀妆饰。另一方面从“金妆锦砌”四个字的构成分析,前后属于并列主谓关系,“金”和“锦”并列表材质,而“妆”和“砌”并列表动作。因此也可以理解为通过妆金工艺将金线织缀于锦帛上。考虑到确切的妆花工艺直到明代才逐渐完善和发展起来,尽管剧曲作家在创作时未必掌握相关术语或者概念,至少提示出所描写的织锦的花样受到妆花和妆金工艺启发的可能性。

丝织物妆花技艺集元代织锦技艺、宋代缂丝技艺和历代提花技术之大成[27]。妆花织物相较于采用通梭方式织入的花名织物(如花绫、花绢、花罗、花缎等)的不同之处在于,用于显花的那组彩纬采用短梭回纬的方式织入[28],如妆花绫、妆花绢等。蒙元时期妆花和妆金织物的实物可分别见于内蒙古自治区乌兰察布盟达尔罕茂明安联合旗大苏吉乡明水墓出土的黄地方搭花鸟妆花罗腹衣[图13(a)]和团窠鱼龙纹妆金绢[图13(b)]。前者在黄色罗地上用妆花方法以紫色绒丝织出立于花丛中的长绶鸟纹样[29],后者以片金织入作鱼龙纹,反映出元代妆花和妆金工艺与不同纺织文明典型纹样的结合。

就元曲中的妆花和妆金相关事象而言,很大程度上与当时社会上流行的对这类丝织显花的审美风尚有关。从蒙元统治者钟情于织物加金的喜好角度而言,或许与游牧习俗认为黄金与丝绸的结合不仅价值高、便于携带,而且保存着世代相传的审美倾向。这也就不难理解除了元代盛行的销金、织金,妆金成为更为高档的显花(显金)织造工艺,因为其更能够满足贵族阶层对于织物纹样多样化与黄金装饰相结合用以彰显身份和地位的需求。从民间织造工艺发展的角度而言,元代处于妆花(妆金)技艺发展承上启下的时期,彼时尚未出现正式的“妆花”或“妆金”名称记载,但是从出土实物可知在实际织造中已经有所实践。元曲作者笔下类似“金妆锦砌”的表述反映出作者基于对现实中丝织妆金织造方式的细致观察,再结合戏曲文学语言表达予以呈现,提示出织物花纹色彩的富丽、组织结构的精巧、服用对象地位的显赫等等附加信息。这种意象性的表达方式,通过元曲的传播得以流传和认同,可以说对后世“妆花”或“妆金”名称的形成乃至为非通梭多彩丝绸织花专门术语的确立不无铺垫作用。

3 元曲中的“织成”和“缂丝”

织成的本意是按照实际用途、成品规格样式和设计要求织造的各种成品与半成品。由于以织成裁造衣物仅需裁剪和缝纫,导致织造织成所需的花本规格相当大,手工穿梭回纬又费时费工,自古就是极其高档的织品。其主要是丝织品,也有毛织品。相关事象在元曲中均可见。以下选取两例进行辨析。

其一例,张可久小令[南吕·金字经]《观猎》:“雪点苍鹰俊,玉花骢马骄,廣利将军猎近郊。袍,织成金翠毛。”[2]7986此例“织成”的主体是冬季袍服,所用的材质金线、翡翠鸟羽等高档名贵装饰原料,服用对象是打猎的元朝武官,以广利将军比喻。广利将军,即汉武帝时将军李广利,武帝宠姬李夫人的长兄,号为贰师将军,其事可见于《汉书·张骞李广利传》。可见服用者地位显赫,符合穿着“织成袍服”的身份,因此本例描写织成服饰的可能性比较大。另一例,无名氏杂剧《金水桥陈琳抱妆盒》楔子:“谢圣恩可怜,赐一套蟒衣海马,系一条玉带纹犀,戴一顶金丝织成帽子。”[2]5816此例“织成”的主体是帽子,所用的材质是金线等,服用的对象是宋真宗时的穿宫内使(即行走后宫的太监)陈琳。其自述“一生近贵,半世随朝”,这顶嵌鸦鹘石的金丝织成帽子系皇帝所赐,为宫中织物。“蟒衣”“玉带”本是皇帝对有功之臣的“赐服”,以示恩宠。可见陈琳在宫中深得皇帝的信任,地位与服用织成面料服饰是匹配的。因此不排除本例描写织成服饰的可能性。魏晋以后织成成为帝后亲贵的服饰用品[30]。因此元曲中反映的织成服饰从穿着对象来看是有一定依据的。

缂织工艺,是根据花型和设色需要,由专门的小梭在局部往来引纬穿绕,而在余下的部分又由其他小梭完成交织。这种通经回纬的织造方法最早用于毛织,称为缂毛,后用于丝织,即为缂丝。古代文献中,缂丝也作“刻丝”“剋丝”等。元曲作品中尽管未见上述表述,可见对缂织工艺相关的描写,以下试举两例辨析。

其一例,乔吉小令[南吕·阅金经]《闺情》:“思,掷梭双泪时。回文字,织成肠断诗。”[2]4326掷梭,本意指织布时投梭往来不止。“回文字”又称回文锦,典出《晋书·列女传·窦滔妻苏氏》,相传为秦州刺史窦滔被徙流沙,其妻苏蕙创织回文诗锦寄给丈夫,以表思念挚爱之情,后泛指女子表达对心上人情意的诗文。此曲刻画闺中妇女情思,织出回文字、断肠诗,必定是女主人公独自在家中创织,不可能事先编排花本由织工操纵花楼织机。“掷梭”也提示用到缂丝的以小梭织纬,在缂织过程中随时对照底样上文字廓形,细细挖织,确保布局美观、字迹清晰、字体隽秀。上述场景和技术要求表明,该例缂织文字丝帕的可能性很大,也符合缂丝艺术擅长将丝织与书画艺术结合的特征。另一例,赵明道套数[双调·夜行船]《寄香罗帕》:“挑成祝寿词,织成蟠桃会,吴绫蜀锦难及。”[2]3161元代民间祝寿有赠送丝帕作为礼物的习俗,此例中的“织成蟠桃会”指的是将王母在瑶池举行蟠桃盛会宴请各路神仙的图样织在手帕上,以符合庆寿的主题。从工艺条件分析,相比一般花楼织机通梭织用色限制,缂丝可以较为自由地用几十根以至几百根色线,能够满足织出蟠桃宴会场景人物众多、景象繁冗、细节丰富、配色精细的工艺要求,又能满足家庭作坊里织作精美寿礼的条件,恐怕只能依靠缂丝工艺。这也就为古代女子在家中根据需要将书画织成丝织工艺品提供了物质基础和技术条件。题名的“香罗帕”并不一定特指提花罗织物,可以理解为对丝帕的美称。因此将此例的“织成”理解为缂

织较为妥当。上述题材的传世元代缂丝作品可见于故宫博物院藏缂丝《八仙拱寿》图轴(图14),采用平戗、木梳戗、合线缂等技法缂织八仙与南极仙翁形象,体现元代缂工的精细和技艺。

元曲中出现织成和缂丝相关的事象,能够反映出这两种丝织显花技艺的流行之久、技艺之精、应用之盛。两者的区别在于织造技法的不同。织成可以以平纹、斜纹、缎纹等任何组织为地,纹样部位以挖梭回纬的方法织出,故能够按照设计纹样灵活安排配色织造。缂丝则是“通经回纬”的平纹织物,虽然也是以小梭挖花织出纹样,但因不设地纬,因此在小块的花纹之间需要靠搭梭等技法,将断纬和经线结合起来。从应用的领域来看,织成的应用的范围要比缂丝更为广泛,既能织造出服饰鞋袜、被褥帐幔等各种日用品,又能织造出高级艺术品。传世的元代织成实物可见于辽宁省博物馆藏织成仪凤图(图15),系用金线和彩纬丝分两段在原色缎面地上织出百鸟和玉兰,再缀合而成的,体现元代织成技艺的高超。元代缂丝则一定程度上继承了宋代书画缂丝的传统和技法[32],又呈现出向服用、欣赏、供奉等用途发展的特点[33]。织成在明代又有重大的发展,主要体现在向妆花技术发展。从一定程度上说,妆花织物是将古代的织成技术应用到丝织显花技术方面的创新。从技术角度来看,织成服装用料体现了成衣纹样和布局的预先设计,并且依赖强大的织造技术支持,这是宋元明时期丝织技术高度发达的重要体现。织成服装用料与古代服装的形制有着紧密的互动关系[34],可以看作是历代舆服制度的反映。对于贵族服用的织成服饰而言,其生产的组织、织匠的水平、织机的规模、纹样的形式、图案的内容等,彰显着服用者的身份与服饰等级。相对而言,缂丝因其织机小、适合单人单户操作,在民间织造的门槛也相对低,在民间有着更加广泛的普及空间,在宋元明清历代都有出自民间的精品。

4 元曲中的“改机”

改机,是古代的一种丝织技艺。学界一般认为改机织物名称的正式确立,始见于明代万历《福州府志·食货志十二·物产》的记载:“改机,故用五层。弘治间,有林洪者,工杼轴,谓吴中多重锦,闽织不逮,遂改段机为四层,故名改机。”织工林洪在明朝弘治年间(1488-1505年)通过改缎机的五片综为四片综而继续保留高齿密的缎筘的织机,织出双层提花丝织品。改机的实物今已不存,今人只能从清朝雍正时期《天水冰山录》(原系明朝嘉靖权相严嵩江西资产的籍没册)的记载获知改机匹料和改机服饰的品名,可见大红妆花过肩云蟒改机,大红妆花斗牛补改机,大红织金麒麟补改机,青织金过肩蟒改机、青织金穿花凤补改机,闪色织金麒麟云改机,闪色妆花仙鹤改机等。此外,江西省南城县的明墓出土的衣物疏上有“绿六云改机衬摆一件”字样[35]。

元曲中仅见一例提到“改机”,需对照前述工艺特点并联系上下文的语境尝试分析此例中的改机与后世的改机是否存在关联。柯丹丘南戏《荆钗记》第四十七出:“(丑)那个钱爷?(净)你不晓得,就是做安抚的。(丑)嗄!就是送改机来的,裁衣服少了两幅,做不成罢了。(净)既是他,来者来之,劳者劳之。”[15]118从用以改机的对象看,送来的已經是一幅现成的衣料,因此并不涉及从丝料整经打纬等步骤的织造过程,与后世改机的工艺特点存在较大出入。其次,从“裁衣服少了两幅”这一线索考量“改机”的目的。“幅”在元代是衡量衣料幅宽的计量单位。“裁衣服少了两幅”的大致意思是如果用来剪裁制衣则短缺了两个幅尺。该例“改机”的目的是希望衣料增加幅长,而不是明代改机的使面料变薄。再次,从构成“改”和“机”两方面的技术要素入手尝试解释。“改”的方面,容易联想到现实生活中毛线织的衣袖或者裤脚短了,会在端头拆开,用另外的毛线接续编织,有时这样的操作也称之为“改织”。“机”的方面,考虑到元代织机织造已经是纬线显花,衣料短缺主要是经线方向的短缺。因此不排除通过一定的工序,先纾解衣料的端头,通过接续经线后,继续上机织造,使之在经线方向延长,从而满足补足衣料幅长要求的可能性。此外,此例也是后世歇后语“裁衣服少了两幅——做不成”的出处,常用于指事情办不到或做不到。这样看,该例中的“改机”同后世的改机就工艺特点而言关联度较小。

元曲中出现的“改机”事象,实际上代表了元代民间对于衣料改制的通俗叫法,或可认为是坊间通行的做法。这间接地反映出元代社会下层百姓所能支配的体面衣料短缺,所以不得不在需要裁衣的时候送到作坊改制的史实。而明代随着丝织技术的提高,类似福州地区创制的“改机”品种,改变了明代以前彩锦由五层经线织物或者一经双纬的两色锦的织造传统,是对元代“改机”名称的重新定义。明代改机一经问世,以其质地薄柔、双面织花而很快畅销。《闽书(卷三八)·风俗》讲到福州物产时说:“颇饶鱼盐、果实、纺织之利,乃有改机之绢,絺衣之丝。”[36]改机技艺的问世对双面提花织物工艺的改进和品种的丰富产生显著的影响。专家学者通常认为改机这类织物应属于一种特殊的地组织,极可能是由缎组织改良后的织物结构,并可以结合织金与妆花工艺,变化出各种高级丝绸品名[37]。由于至今缺乏文献名称与实物的对照证明[38],故目前尚存在一些争议。而一般认为缎纹组织织物是元代开始的,因此元代出现后世所说的“改段机为四层”是不现实的。但是元代缎织物能为明代的改機织物提供技术改进上的铺垫,不能不说为后世更为成熟的织造技术奠定了基础。

5 结语

基于元曲作品中丝织显花技艺相关事象的辨析,能为现有的纺织史料提供补充,同时也体现出“治史与释曲相统一”的实践价值。一是元曲作品表达的丝织显花技艺相关事象,多由剧曲作者根据现实的纺织工艺特征的认知和印象,按照织造操作和产品特点给予抽象化的艺术表达,对后世相关织物名称术语的演化和显花织造技术的演进不无启发作用。这与古典文学作品呈现具体事物多以意象表达和修辞方式有关,故需结合上下文语境以及古代丝织技术特点,在合理的限度内辨析。二是元曲描写的丝织显花技艺基本涵盖元代常见的技术类型,涉及的产品种类多样,在一定程度上体现出元人对丝织品外观和质地的要求,以及服用和审美的品位,也反映出历代华夏先民不断改进创造出更为先进的织造机具、更为高效的织造生产、更为丰富的丝织品种的史实。三是元曲提供的丝织显花相关的史料与史书记载以及出土或传世的实物可以找到比较切实的对应关系,说明元曲纺织相关史料有着充分的历史背景作为依据,又通过元曲在民间的广泛传播获得流传和认同,提示出纺织史料通过中国古典戏曲文学艺术的形式得以保存和呈现的方式。

参考文献:

[1]赵丰. 中国丝绸通史[M]. 苏州:苏州大学出版社, 2005.

[2]徐征, 张月中, 张圣洁, 等. 全元曲[M]. 石家庄: 河北教育出版社, 1998.

[3]王祯, 缪启愉, 缪桂龙. 东鲁王氏农书译注[M]. 上海:上海古籍出版社, 2008.

[4]李强, 李斌. 图说中国古代纺织技术史[M]. 北京:中国纺织出版社, 2018.

[5]隆化民族博物馆.洞藏锦绣六百年:河北隆化鸽子洞洞藏元代文物[M]. 北京: 文物出版社, 2015.

[6]金维诺, 赵丰. 中国美术全集·纺织品1[M]. 合肥: 黄山书社, 2010.

[7]江苏广陵古籍刻印社.中国历代食货典(5)[M]. 扬州: 江苏广陵古籍刻印社, 1989.

[8]梅自强. 纺织辞典[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2007.

[9]华夫. 中国古代名物大典(上册)[M]. 济南: 济南出版社, 1993.

[10]刘义庆, 黄征, 柳军晔. 世说新语[M]. 杭州: 浙江古籍出版社, 1998.

[11]赵立波, 张烈. 元代丝织品中的格里芬图像研究[J]. 装饰, 2018 (7): 78-80.

[12]金维诺, 赵丰. 中国美术全集·纺织品2[M]. 合肥: 黄山书社, 2010.

[13]张彦远. 历代名画记[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 2001.

[14]王汝涛. 太平广记选(下)[M]. 济南: 齐鲁书社, 1981.

[15]张桂喜. 五大南戏[M]. 长沙: 岳麓书社, 1998.

[16]肖红. “瑞兽”麒麟与民间装饰艺术[J]. 河南大学学报(哲学社会科学版), 1987(2): 112-114.

[17]史梦兰, 黑土, 水秀.全史宫词[M]. 北京: 大众文艺出版社, 1999.

[18]庄思璐. “天马锦”小考[J]. 古典文学知识, 2011(1): 140-144.

[19]欧阳修, 宋祁. 新唐书[M]. 北京: 中华书局, 1999.

[20]乔今同. 甘肅漳县元代汪世显家族墓葬——简报之一[J]. 文物, 1982(2): 1-12、97.

[21]常沙娜, 中国织绣服饰全集编辑委员会. 中国织绣服饰全集1· 织染卷[M]. 天津: 天津人民美术出版社, 2004.

[22]沙海昂. 马可波罗行纪[M]. 冯承钧, 译. 北京: 商务印书馆, 2012.

[23]夏荷秀, 赵丰. 达茂旗大苏吉乡明水墓地出土的丝织品[J]. 内蒙古文物考古, 1992(Z1): 113-120.

[24]苏天爵. 元文类[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1993.

[25]陈高华, 张帆, 刘晓, 等. 元典章[M] . 天津:天津古籍出版社; 北京:中华书局, 2011.

[26]汉语大词典编辑委员会, 汉语大词典编纂处. 汉语大词典(第7册)[M]. 上海: 汉语大词典出版社, 1991.

[27]张培高, 屠恒贤. 中国传统织锦——妆花缎和金宝地的织造工艺研究[J]. 东华大学学报(自然科学版), 2005 (2): 99-102.

[28]周启澄, 赵丰, 包铭新. 中国纺织通史[M]. 上海: 东华大学出版社, 2017.

[29]赵丰, 薛雁. 明水出土的蒙元丝织品[J]. 内蒙古文物考古, 2001(1):127-132.

[30]王岩. 论“织成”[J]. 丝绸, 1991(3): 5、44-46.

[31]中国美术全集编委会. 中国美术全集42·工艺美术编·印染织绣(下册)[M]. 北京: 人民美术出版社, 2014.

[32]茅惠伟. 元代服用缂丝[J]. 丝绸, 2006(7): 49-51.

[33]尚刚. 元朝刻丝的功用与其折射的文明[J]. 装饰, 2012(10): 52-55.

[34]蒋玉秋. 明代织成服装用料类型研究[J]. 艺术设计研究, 2020, 91(5): 42-49.

[35]黄能馥, 陈娟娟. 中国服饰史[M]. 第2版. 上海:上海人民出版社, 2014.

[36]何乔远. 闽书[M]. 福州: 福建人民出版社, 1994.

[37]赵丰, 尚刚, 龙博. 中国古代物质文化史·纺织(下)[M]. 北京: 开明出版社, 2014.

[38]赵承泽, 张琼.“改机”及其相关问题探讨[J]. 故宫博物院院刊, 2001(2): 34-43.

Analysis on Phenomena of Silk Weaving Pattern Technique and

Artistry based on Yuan Qu Works

JIN Zhengjie,DENG Kehui

(College of Humanities,Donghua University,Shanghai 200051,China)

Abstract: The silk weaving pattern technique and artistry involved in Yuan Qu reflects the cultural phenomenon of traditional hand-woven things through literary and artistic forms of Chinese classical opera, which can also be regarded as a type of preservation and presentation of historical material for textiles. By adopting the methodology of "mutual verification between opera and history", the representative events relating to silk weaving pattern technique and artistry based on Yuan Qu works were analyzed. The article believes that there is a certain correspondence between the jacquard weaving phenomenon presented by Yuan Qu and the silk weaving process and its fabrics in reality. The events related to "Zhuang-hua" and "Zhuang-jin" in Yuan Qu suggest the origin of the names of relevant silk fabrics in later generations. The technological characteristics and usage reflected in the events related to "Zhi-cheng" and "Ke-si" in Yuan Qu are in line with reality. Although the only case pointed to "Gai-ji" in Yuan Qu is different from the records of the Ming Dynasty, it suggests the common method of clothing processing among folk in the Yuan Dynasty. Most of the events related to the silk weaving and pattern artistry in Yuan Qu were given by opera authors according to the actual characteristics of silk weaving technique and product, which led to inspiration for the formation of terminology for corresponding silk fabrics in later generations, and to circulation and recognition through the wide spread of Yuan Qu among the folk.

Key words: jacquard technique; pattern artistry; Zhuang-hua; Zhi-cheng; Gai-ji; Yuan Qu; historical material for textiles; mutual verification between opera and history

(责任编辑:李强)