巴中传统扇滤农具谷风车的造物智慧

李明 周阿迪

[摘要] 本文聚焦中国西南地区常用的农具——谷风车,以巴中谷风车为研究对象,分析其結构与使用方式。同时,通过田野考察,从设计学角度解析扇轴、风箱、漏斗和漏口四部分的样式、功能及操作方式。巴中谷风车的设计充分考虑了人体操作的适宜尺度和力度,设计方式体现了“因材施用”“因用制形”“因人度力”“借力打力”等原则,是以榫卯设计为主要特点的传统农具。总体而言,研究谷风车有助于保护和传承中国农耕文化的物质遗产。

[关键词] 谷风车 扇滤农具 传统造物 设计研究 农具遗产

谷风车,又称“扇车”,是一种高效且省力的谷粒清理农具。其具体操作方式是右手旋转木制扇叶产生风力,左手控制闸口档位,然后将谷粒放入车厢内。在谷粒下坠的过程中,风力将杂质碎屑吹出出风口,普通谷粒会从前漏口垂直滚落,而较轻的瘪粒或小石子则从后漏口掉出。谷风车适用于过滤清理稻米、油菜籽、豆类等多种谷物。在传统农耕生产中,它广泛分布于四川、重庆、贵州等地的村落农家之中。谷风车拥有悠久的历史,至今仍在使用。其车型经历了开放式、半敞式和封闭式几个发展阶段,如今主要采用封闭式车型。

有学者认为,我国原始社会时期就已经掌握了风扇的工作原理。《物原》记载道:“舜始造扇,丁缓夙轮。”[1]西汉时期的史游在《急就篇》中明确记录了农用工具“碓硙扇隤舂簸扬”[2],其中的“扇”指的就是一种扇车。唐代颜师古认为:“扇,扇车也。言既扇之,且令坠下也。舂则簸之,扬之,所以除糠秕也。”[3]根据河南济源泗涧沟和西窑头村出土的陶器风扇车,可以直接证明谷风车至少起源于西汉时期。[4]元代王祯的《农书》记载道:“中置簨轴,列穿四扇或六扇……糠粞既去,乃得净米。”书中还绘制了“飏扇图”,对开放式卧轴式扬谷扇车进行了解析。[5]明代徐光启在《农政全书》中也对扇车有所记述,书中还绘制有“扇车足蹑图”。此外,明代的《天工开物》[6]以及画家杜堇在《顾氏画谱》中都绘制了圆筒状的谷风车,[7]这是如今已知最早的有关谷风车结构的绘制图样。清代《授时通考》则详细记录了谷风车的形式特征和运作功能:“以木为四柱,周以板穴其尾以出糠……农家攻治米谷,最为便利。”[8]人工风力的创造提高了谷物的清理和加工效率,对我国农业生产的发展有着很大的贡献。

目前,学界对谷风车的研究主要从以下四个方面展开:第一,综合阐述中国谷风车的发展史。张子文[9]详尽考证了中国风扇车的起源和发展。赵晓娇[10]基于历史文献,论述了传统扇车的形成和演变。车江生[11]简要介绍了谷风车的历史发展及其对西方世界的影响。史晓雷[12]对王祯《农书》中的“飏扇”提出新解,指出圆筒状鼓风结构最早在明代画像中就已出现。第二,对不同地区谷风车进行分类研究。陈剑[13]总结了湖南地区的传统农耕器具,将风扇车作为清理工具进行归类。张柏春[14]等人对浙江、内蒙古等地的扇车进行研究,并根据地域分类,详细描述了各地扇车的特点。第三,对谷风车进行个案研究。20世纪30年代,刘仙洲[15]对扇车进行了基础性研究和梳理。20世纪50年代,冯国祥[16]描述了通过扇车选棉花种子的案例,提出这种方式提高了人们的工作效率,也提升了棉花种子的选种质量。平淑梅[17]以呼和浩特博物院馆藏扇车为例,从基础造型、工作效率和历史发展等方面对其进行了简要描述。张玉虎[18]解释了扇车的装饰性图纹。李辉等人[19]利用数字三维虚拟与展示技术,对传统农用风车的模型进行了样态虚拟展示。第四,探讨谷风车的技术效能。黄李容等人[20]从物理学的角度分析了风车的工作原理。虞英[21]、汪金友[22]等人简要描述了有关扇车的历史记载和扇车的用途与结构。黄兴等人[23]通过对历史文献和出土文物的研究,提出中国扇车起源于汉代,是速度型鼓风器的一种,同时还将中国扇车分为开放式、半敞式和封闭式三类。[24]此外,他们还对比了中国、欧洲和日本扇车的工作差异。

然而,目前学界对谷风车的研究多为整体性的描述或只是研究其发展历程,并未在设计学视角下对谷风车的形制结构、功能效益、使用方式和运作原理进行深入研究,尤其缺乏对巴中等特定使用地域的谷风车展开研究。

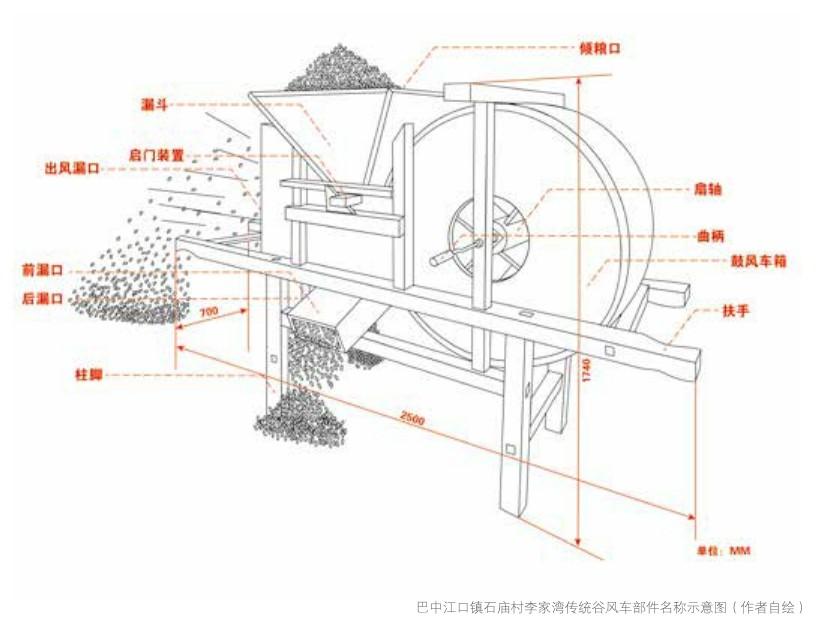

巴中位于我国四川东北与陕西西南部的米仓山南麓山区。[25]在对该地区进行调研时,笔者发现当地地理环境异常复杂,交通条件不够便利。由于受传统生产方式的影响以及基础物质资源的匮乏,当地居民目前仍然在使用传统的谷风车农具。这些谷风车在巴中的不同乡镇中广泛使用,尽管在外观结构、材质表现、制作手法和运作原理等方面略有差异,但总体极为相似,大多为独特的方顶漏口式谷风车。在传统农耕文化器具中,这些谷风车具有一定的典型性和独特性。下文将以位于巴中江口镇石庙村李家湾的谷风车为例,对其进行设计探析和结构剖析。

一、谷风车的设计分析

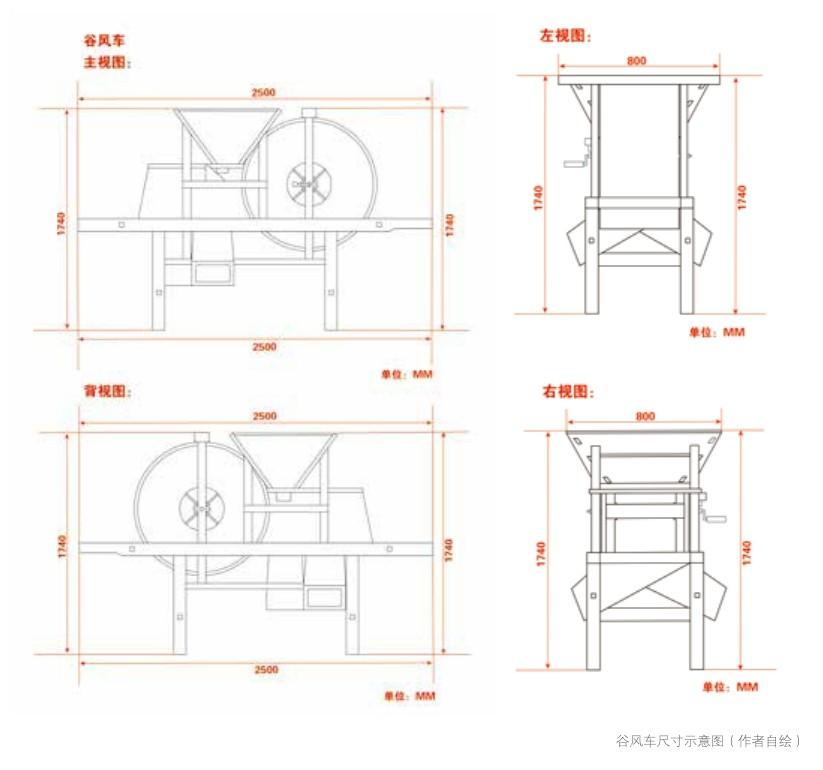

谷风车由扇轴、风箱、漏斗和漏口四个主要部分组成。整个车身由四根柱脚支撑着悬挂在地面。扇轴位于车厢内部,有多个扇叶与其连接,围绕转轴旋转。车厢是风车的核心部分,采用封闭式结构。车厢顶部设有一个凹槽状的闸口,车厢的右侧水平方向上有一个“口”字形的出风漏口。同时,车厢的正面和背面下方都开有漏口。整体来看,风车整体似“R”顺时旋转90°后的造型。谷风车长约250厘米,宽约80厘米,高约174厘米,载重能力约为80千克。

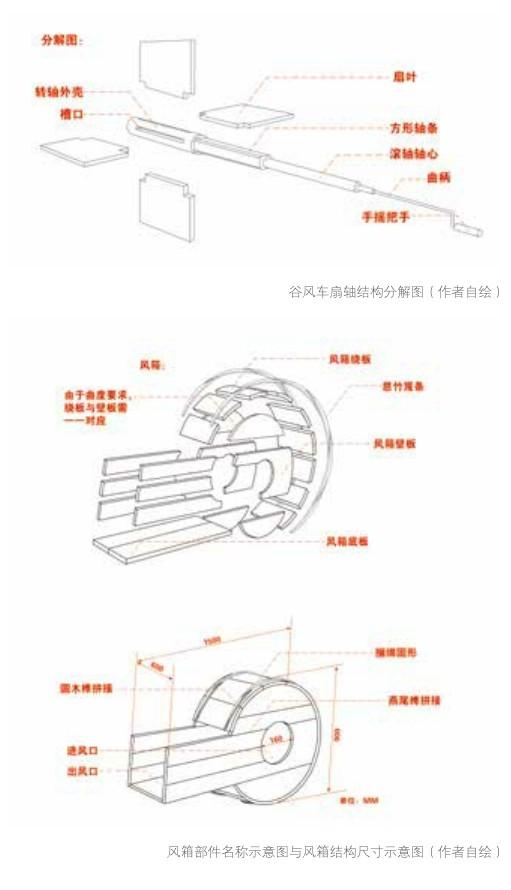

(一)扇轴的设计分析

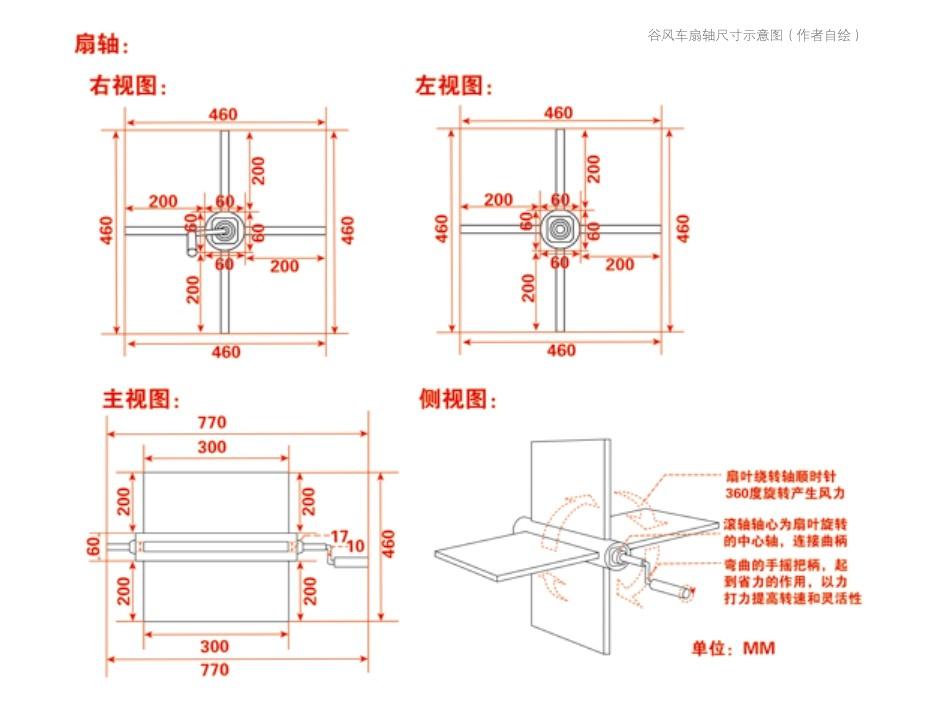

扇轴是谷风车的动力源,可以说是谷风车中最重要的一部分,相当于谷风车的“心脏”。扇轴的整体形状类似翻转的轮子,长约77厘米,宽约46厘米,高约46厘米,由柏木和铁质摇柄组合制作而成。扇轴由扇叶、转轴和曲柄三个部分组成。扇叶一共有4片,每片扇叶为长30厘米、高20厘米、厚1.7厘米的长方体,呈环状排列,共同嵌入转轴内部,形成扇轮。扇叶的排列使它们能够一起翻转,从而使车厢内部的空气产生流动,形成驱动风力。转轴是一个圆柱体,分为外壳、方形轴条和滚轴轴心三部分。外壳上留有4个槽口,以便扇叶嵌入。方形轴条插入转轴外壳的中空部分,滚轴轴心则插在方形轴条的中空部分,由此形成一个外圆内方的结构。这种结构不仅稳固,还避免了曲柄在高速转动时脱落的问题,同时节省了人力,提高了受力转速,真正实现了“因人度力”和“以力打力”的设计原则。曲柄是一个弯曲的手柄,是扇轴的摇动装置,用来提高转速和灵活性。它由直径1厘米、长77厘米的铁制柱体构成,连接在转轴上。曲柄的右端穿过转轴的中心和固定扇叶的轴承孔口,左端连续两次回折90°后伸出一个套在竹筒上的把手。这个竹质把手稳固便利,能使操作更加稳定。曲柄以右端连接转轴中心为轴心,可以围绕轴心点进行360°的旋转运动,转速大约为每秒2转。

扇叶被分布在转轴内侧,相互间隔90°,这样安排有助于促进风力的均匀、循环滚动。如果扇叶的相间倾角变小,那么扇叶的数量会增加,旋转时产生的风力会变大,这可能导致部分饱满的谷粒连同杂质、瘪实和石子一起从后漏口排出。反之,如果扇叶的相间倾角变大,扇叶的数量会减少,旋转时产生的风力会减小,这可能导致部分糠灰、碎粒和瘪实连同谷粒一起从前漏口排出。因此,过大或过小的倾角都会影响谷物的分类和排放,而90°倾角既能保证风力的均衡,又能防止谷物混杂,是最适合清理谷物的角度。除了曲柄是铁制的和把手是竹质的以外,扇轴的主要材质选用当地常见的柏木。柏木的木质细腻坚硬,具有可靠性。扇轴采用榫卯结构组装而成,各部件之间连接牢固。制作扇叶时,工匠首先使用锯子将柏木根据长度尺寸分段割锯,以此获得圆柱状的柏木块,然后将柏木块水平放置,再用锯子将柏木锯成方形木块,并用推刨削平表面。转轴的制作首先是将柏木整体凿成圆柱形,然后在其表面按90°倾角开出4组槽口,接下来在柏木体内使用凿子开凿出方形中孔,以便嵌入事先凿刻好的方形轴条。在插入方形轴条之前,工匠同样需要在柏木体内开凿出圆形中孔,为嵌入滚轴轴心做好准备。滚轴轴心的制作同样也是先使用凿子凿刻成形,然后再进行打磨。由于扇轴的各个部件采用模块化设计,因此对尺寸精度要求较高,需要工匠精细制作。特别是打磨转轴的圆周表面时,要细致打磨方孔和圆孔的镂空部分以及滚轴轴心。这些工作旨在确保各部件在拼接时紧密结合以及在使用过程中保持圆形部件的正常旋转。

(二)风箱的设计分析

此次考察的谷风车采用的是封闭式圆筒状的鼓风结构,风箱由壁板、绕版、底板以及篾条构成。风箱的结构设计基于流场原理。风箱的壁板是由经推刨削平的柏木板制作而成。工匠制作时将多块柏木板采用燕尾榫进行水平拼接,以此形成前、后两面壁板。壁板内部刨有一个用于放置扇轴的进风口圆洞,整个风箱围绕扇轴构建,右端截面是直线剖面,左端截面呈圆弧形状。风箱左端截面的绕板也是用当地常见的柏木制作而成的。工匠将柏木整体凿成带有弧度的片块状,以便与风箱壁板左端的轮式角度相契合。壁板与绕板的连接是采用圆木榫和慈竹篾条热弯捆绑的工艺进行的,以此确保连接紧密无缝。

壁板和繞板在连接过程中,首先要在壁板左端圆弧剖面上按照一定间距刨出深约2厘米、直径1厘米的圆形凹槽,然后在每块绕板的4个角上凿制直径1厘米的圆孔,孔洞要与壁板的凹槽对应。之后,工匠将凿制好的圆木依次插入孔洞,实现壁板与绕板的连接。为了确保圆弧结构的稳固,工匠需要对削制的慈竹篾条进行炙烤加热,然后将加热后的慈竹篾条绕在壁板与绕板闭合处,使其恢复常温后固定成形,从而增强连接强度。这种连接方式使连接部位即使在使用一定年限之后,也不会出现松散或脱落的现象。

风箱是一个闭合的空间,近似于右方左圆的几何箱体,主要由圆筒箱体与梯形盒子构成。风箱的进风口位于正反壁板的圆形开口处,出风口位于风箱的右端敞开处,倒立方锥状的倾粮漏斗位于风箱中部上方,漏斗闸口带有启闭装置,“口”状漏口位于风箱的内侧下方。根据流体力学知识可以得出以下结论:当转速为2转/秒时,风箱内的最大风速约为12米/秒,最高总压为59.1帕斯卡,出风口的平均风速约为8米/秒,平均总压为3帕斯卡,排气量约为0.45立方米/秒。风箱的圆筒结构具有以下四个主要作用:第一,具有稳固性。当扇轴部件旋转,产生的圆周运动会在风箱内形成高速的涡卷流动轨迹,风箱的圆筒鼓风结构可以形成扇轮气流,风箱壁板和绕板的空间结构可以控制引导箱内气流的方向,从而平衡压力,防止结构变形。第二,具有流畅性。由于风箱是由柏木料拼装而成的,因此除了进风口和出风口外,没有缝隙,这使得箱内的气流流畅、均匀。第三,具有独特性。在鼓风状态下,圆筒结构的风箱体积大于立方体结构,这使得风箱具有更好的性能,有利于气流的顺畅运转。这种独特性能能够提高风箱的效能。第四,具有很强的适应性。由于扇轴是顺时针方向旋转的,因而风箱的圆筒结构会使气流更强劲。

圆筒状风箱体结构的定型是古代先民根据观察不同质量物体在同一气流中的运动轨迹后确定的。初期的谷风车造型是方体结构,因为木制方形结构便于制作,但其气流较弱,在扇叶扇动时会产生湍流,导致空气向下流动,会影响谷物的扇滤清理效果。随着长期的生产实践,人们从日常生活中汲取了灵感,比如从木桶结构和水涡现象中获得启发,发现流线型的造型在气流运动中的风阻较小。因此,他们将方形箱体转变为圆筒状箱体,这实现了“因用制形”的设计理念。圆筒状封闭结构更符合气体流动的空间轨迹,而且风箱以轴向进风的设计反映出人们对气体流动路径的深入理解。这些改进使谷风车的风箱设计逐渐趋于完善。

巴中属于亚热带季风性湿润气候,季节分明,这里柏树资源丰富,是制作车身风箱的理想材料。柏树需要至少5年到10年的生长周期,成熟后树皮呈现出肌理感且为深褐色,树木内部的质体为乳白色。柏树通常可以长到100厘米到350厘米的高度,直径约为15厘米到200厘米,适宜生长于温暖湿润的土壤环境中,根系发达,生命力顽强。在制作风箱时,需选择直径在15厘米到40厘米之间的柏木。这种柏木质地坚硬,纹理细腻笔直,适合用于气流长时间流动的封闭空间之中。柏树的材质具有强大的耐腐性,适用于塑造风箱中的各种部件,使风箱能保持较长时间的使用寿命,不易受损或腐烂。

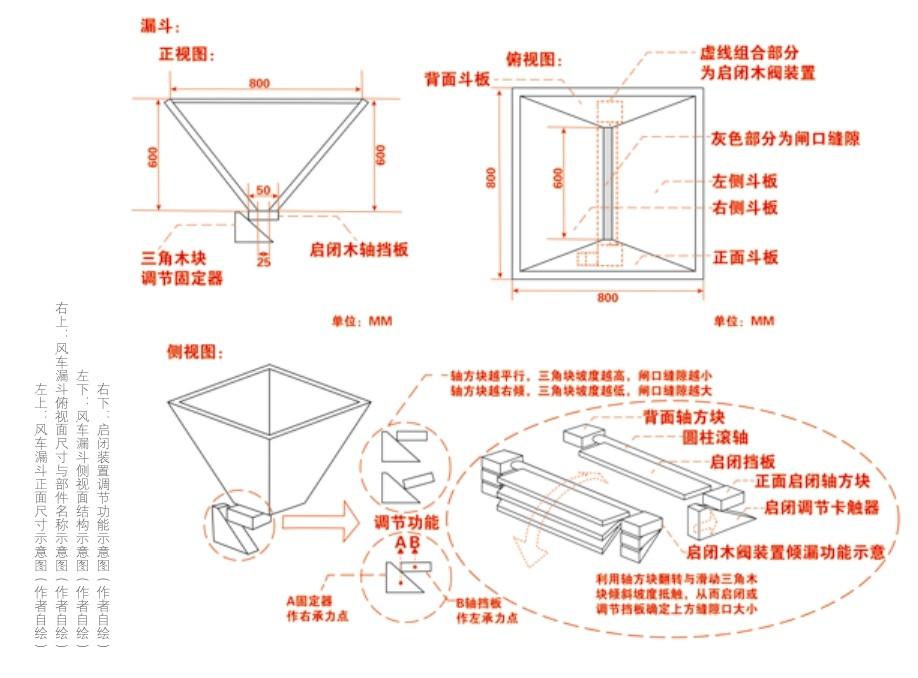

(三)漏斗的设计分析

风箱的中部上方设有倾粮口漏斗,漏斗高60厘米,顶部最大敞口宽80厘米。工匠要经过多次测量和分析才能确定漏斗的高度,过高会使谷物的掉落速度过快,影响扇滤效果,过低会使谷物的降落速度过慢,影响清理效果。漏斗的侧身由四块倒梯形的柏木板以榫卯结构拼接而成,顶部形成一个“口”形开口,正面为倒梯形,侧面为倒立方锥体。漏斗的顶部敞口宽度是底部的两倍以上,这样可以使谷物有序地倾倒,降落速度适宜。这种设计方法能够使漏斗与风箱顶部自然契合,并且倒立方锥形的漏斗结构受力均匀,稳固性好,不会在使用过程中出现堵塞或破裂损坏的情况。为了方便谷物顺利倾倒并与风箱相连,漏斗底部特意设计了一道闸口缝隙,并设置了木制启闭阀门用于开闭控制。这个缝隙的长度约为60厘米,宽度约为2.5厘米。闸口的启闭装置通过左、右移动一个三角形木块来调节,利用其倾斜的坡度与启闭阀门方块的右倾角度来实现。当启闭阀门保持水平状态时,闸口缝隙关闭,当启闭阀向右倾斜的角度增大时,闸口缝隙的宽度会逐渐增大。这样的设计考虑了不同谷物开口程度的差异。人们在使用时可以通过调整启闭阀门的倾斜角度来处理不同种类的谷物,以此确保不同谷物的顺利倾落。

窗体底端漏斗的材质同样选用了柏木料。柏木坚硬耐用、具有高密度,适合长时间承受载重压力。由于巴中广泛种植柏树,柏木成为制作漏斗的理想材料。漏斗侧的身由四块倒梯形的柏木板构成,通过榫卯方式进行连接。具体来说,为了进行漏斗的合围衔接,斗身木板一的侧方剖面被凿成凹凸状,然后工匠将凸状部分插入斗身木板正面边缘处的方形孔洞中,从而实现无缝闭合。这个步骤需要连续进行四次。另外,漏斗与风箱的上、下连接使用了燕尾榫卯结构。漏斗斗身木板的底部剖面也被凿成具有倾斜角度的凹凸状,同时风箱顶板与漏斗底部连接处也被凿成具有角度的凹凸状条形。工匠将漏斗底部剖面的凸状部分嵌入风箱顶板的条形凹位中,从而形成了窄缝闸口。漏斗的下方有一个启闭装置。其由整体凿制的复合轴形状构成,横穿正背面的风箱壁板截面孔洞。启闭装置的形状两端是立方体,中间由圆柱轴连接,轴上伸出一个水平状态的启闭挡板,用于开启或关闭上方的缝隙闸口。在使用时,人们通过旋转中间的圆轴并结合外侧的三角块斜角抵触固定轴方块,实现阀门的启闭。三角块的斜角与轴方块的抵触点是启闭挡板右侧的承力点,启闭挡板的圆柱轴是左侧的承力点。通过这种平衡的结构,启闭装置能够正常开启或关闭。

(四)漏口的设计分析

根据明《顾氏画谱》和《授时通考》中的记录以及笔者实地了解的信息,可以看出谷风车的漏口设计在农业生产中起到了重要作用。巴中石庙村使用的谷风车漏口设计考虑了谷粒的不同成分和质量差异,能够根据风扇内的气流,让不同的谷粒漏入不同的漏口。具体来讲,风箱正面底部的前漏口是谷粒饱满实子的出口。这些谷粒质量较大、下落速度较快,且受扇风气流影响较小。风箱背面底部的后漏口是瘪粒的出口。瘪粒数量较少、质量较轻、下落速度较慢,且受扇风气流影响较大。另外,风箱右侧的出风口是糠碎等轻质杂物的出口。这些杂物质量最轻、下落速度最慢、受扇风气流影响最大。这种分层的漏口设计使得谷粒清理和分类得以有序进行,同时还避免了不同成分的谷粒在清理過程中相互干扰。这种设计体现了“因用制形”的设计理念,使谷物实现高效的清理。

此外,风车前后漏口的设计是巧妙交错布置的,这不仅有助于分类和清理谷粒,还使得出粮盛装器物互不影响,从而提高了谷风车的整体效率和实用性。漏口是用四块柏木板面合围而成的。漏口中的每一方位木板均采用整块柏木裁锯凿磨,这样可以避免小块木板拼接可能导致的间隙和堵塞问题。此设计构造灵活,保障了谷物倾泻过程中的顺畅度。漏口底板与风箱壁板形成130°至140°的夹角,使谷粒可以迅速倾泻,实现高效清理。榫卯合围连接方式确保漏口牢固耐用,不受长期摇动影响。扇轴转动时产生的气流压力和谷物对漏口的挤压,进一步增强了漏口部件的稳固性。

二、谷风车的使用分析

(一)谷风车的使用效能

谷物经过脱粒、照晒和风干后,需要使用谷风车进行两次扇滤,以清理杂质并实现精细分类。第一次是在丰收后,人们对未脱壳的稻谷进行扇滤清理,去除谷物杂质以便储存。第二次是在食用前,人们对脱壳后的大米进行扇滤清理,去除糠碎以便烹煮。清理谷粒时,使用者站立或坐在高板凳上,面向风车侧身,双手分工操作,左手调节控制启闭木阀装置和承接出粮,根据谷物种类、数量及扇滤要求,灵活调节闸口缝隙尺寸以完成清理。右手握住扇轴曲柄,顺时针摇动曲柄,进而带动扇轴翻转,产生流动空气,使风力推动谷物落地。在此过程中,气流转速的风力循环可以强化扇滤能力,进而节省体力,避免操作者肢体劳累。扇滤质量与扇轴转速、谷粒下落数量以及下落速度有关,通常由使用者把控。根据谷物情况,使用者可以调节下漏数量、决定下落速度,从而控制扇轴的旋转速度。

(二)谷风车的使用优势

谷风车除了整体造型尺寸适合人体高度和适合手臂操作外,其使用方式还存在着一些优势。第一,通过“借力打力”的设计方式,使用者可以稳步站立操作,利用腰腹支撑和手臂摇动曲柄来带动扇轴运动。曲柄的“Z”字形态转动惯性快于手臂的惯性,这样可以增加扇叶运动的圆周倍数,提高扇轴的旋转速度。这种设计充分利用手臂与转动惯性相互影响的原理,使产生的风力助推了风箱内部的空气流动,也使气流运转后的冲击力倍增,从而轻松实现高效率的作业。第二,谷风车的扇滤方式设计合理。相较于传统用筛子层层清理谷物的方式,谷风车的扇滤方式不仅解放了使用者的双手,免除了双手端握谷物的承重压力,还提高了谷粒清理的精细程度,大大减小了劳动强度。使用者可以端坐或站立,通过手臂轻松摇动曲柄来实现过滤。第三,谷风车的封闭式圆筒状鼓风结构设计合理。这种结构能够利用扇轴旋转产生的涡卷气流,构成循环运转的流速空间。扇轴及曲柄构成了一体的装置,使用者通过右手轻松挥臂摇动曲柄就能实现旋转,进而产生风力。这样的操作方法会降低因右手强力摇摆而导致肌肉关节损伤和手臂拉伤的风险。第四,谷风车动力部件(扇轴)、空间部件(风箱)以及装漏部件(漏斗漏口)的水平(扇风)与垂直(漏谷)体系设计也非常合理。风箱与扇轴的配合使风力运动流畅自然,更具冲击力。谷物从风车顶部垂直漏下时与左侧风力运动相碰撞,通过出风漏口的朝向漏入不同的出口。因此,人体不会受到风力及漂浮杂质的伤害,也不会造成呼吸道的损伤。第五,谷风车的使用方式充分体现了“因人度力”的设计理念。在使用时,使用者需要观察谷物种类并选择合适的开口大小。左手通过启闭木阀装置调节漏斗下的闸口缝隙大小,右手转动扇轴产生风力,双手共同配合作业。使用者的用力大小影响着谷物的下落数量,决定着扇轴的旋转速度。

三、谷风车的造物启示

谷风车作为谷粒扇滤、清理、分类的传统农具,不仅提高了农业生产效率,还保障了粮食的产出质量和人们的饮食健康,其中蕴藏的造物智慧在现代设计视角中仍然具有深刻的价值。巴中谷风车作为当地众多民间智慧造物的代表,结构均衡、造型独特、设计巧妙,充满了实用性,没有多余的装饰趣味。风车的结构形态与谷物的特性紧密相连,体现了“因材施用”“因用制形”的中国传统造物观念。同时,谷风车的造型与操作者的操作方式遵循了流体力学和人机工学的原理,具体体现在以下两个方面:第一个方面,风车利用圆筒结构和扇轴的翻转,创造了封闭的涡形空间,减少了空气阻力,从而提升了气流的运动频率。这种扇滤方式由人体手臂提供原动力,避免了风力不足的情况。谷风车的造型与运转方式是先民在长期生活实践中受自然现象和其他造物智慧的启发总结出来的。第二个方面,谷风车在使用过程中會长期经受摇晃,因而制作工艺十分重要。工匠在制作谷风车时,除了考虑到品质和效能外,也运用了“就地取材”“因材施用”“因用制形”的造物观念,使用了坚硬耐用的柏木材质,采用了牢固的榫卯结构。总而言之,谷风车的制作过程体现了中国先民的造物智慧。

四、结语

巴中传统扇滤工具——谷风车是代表巴山农耕文化的典型工具,其榫卯构造方式体现了中国先民的造物智慧。研究谷风车的设计对保护和传承中国农耕文化物质遗产至关重要。巴中谷风车在设计中充分考虑了人体的可操作性,使劳动者能够高效地筛除谷物中的杂质颗粒,避免糠碎、瘪粒和石子的混入。其结构严谨,造型巧妙,没有多余的装饰,扇轴、风箱、漏斗和漏口的设计都以实用功能为主。谷风车的形态和扇滤方式体现了“因材施用”“因用制形”“因人度力”和“借力打力”的设计理念,是中国设计的具体体现,也是我们如今需要学习和借鉴的对象。通过研究传统农具,我们可以深入了解中国传统的造物理念,加深对农具、地域环境和饮食文化之间相互关系的认识。保护现有传统谷风车物质遗产,将谷风车中的设计理念与现代设计理念相结合,将有助于农业的可持续发展。

注释

[1]罗欣.物原[M].上海:商务印书馆,1937.

[2]史游,颜师古,王应麟.急就篇卷3[M].上海:涵芬楼,1922:24A.

[3]张子文.中国风扇车的起源与发展[J].中国农史,1982(2):64-69.

[4]河南省博物院.济源泗涧沟三座汉墓的发掘[J].文物,1973(2):46-54+69.

[5]史晓雷.王祯《农书》中的“飏扇”新解[J].中国农史,2011,30(3):30-37.

[6]宋应星.天工开物[M]//中国科学技术典籍通汇·综合卷(五)[M].郑州:河南教育出版社,1994:781.

[7]郑振铎.中国版画丛刊(3)[M].上海古籍出版社,1988:507.

[8]赵晓娇.谷物清选工具——风扇车[J].农村·农业·农民(A版),2014(2):60-61.

[9]同主[3]。

[10]同主[8]。

[11]车江生.农具史话:水车、风车及铁犁[J].湖南农机,2014,41(12):98-99.

[12]同主[5]。

[13]陈剑.传统农耕器具续论——以湖南地区为例[J].民艺,2019(1):113-121.

[14]张柏春,张治中,冯立昇,等.中国传统工艺全集·传统机械调查研究 [M].郑州:大象出版社,2006:164-176.

[15]刘仙洲.中国机械工程史料[M].北京出版社,2020.

[16]冯国祥.用木扇车风选棉花种子[J].农业科学通讯,1954(3):137.

[17]平淑梅.扇车[J].内蒙古文物考古,2005(2):96-97.

[18]张玉虎.扇车[J].当代农机,2016(1):67.

[19]李辉,邹承俊,阎婷.基于Unity3D的传统农具三维交互展示技术研究[J].湖北农业科学,2016,55(12):3196-3199.

[20]黄李容,李奇云,单遥依.物理课程教学资源的开发和应用——以张谷英村民俗文化为例[J].中学物理教学参考,2021(17):9-11.

[21]虞英.扇车[J].中国科技史料,1984(2):50.

[22]汪金友.中国古代先进的粮食加工机械[J].农村工作通讯,2010(7):46.

[23]黄兴,潜伟.世界古代鼓风器比较研究[J].自然科学史研究,2013,32(1):84-111.

[24]黄兴,潜伟.中国古代扇车类型考察与性能研究[J].中国农史,2013,32(2):24-37.

[25]巴中市地方志办公室.巴中简志[M].北京:开明出版社,2020:45-55.