人文精神的缺失与重建

张嫣 邹游

[摘要] 随着现代化生产的发展,苗族传统服饰的技术形式受到了巨大的影响和冲击。大规模机械化复制生产的出现,在解放个体劳动力的同时,也造成了人文精神的缺失。本文从品质标准的弱化、审美品格的丢失和市场消费的易主三个方面,阐述代际传承过程中引发的苗族传统服饰人文精神缺失的关键问题。笔者认为,我们可以从继承服饰制作中手作精制的礼仪、提升对苗族文化的认同感两个方面着手,尝试在现有技术形式的助推之下,重建苗族传统服饰中的人文精神,使其在当下的文化场域内获得给养,找到持续发展的更多可能性。

[关键词] 苗族 传统服饰 技术形式 人文精神

一、苗族传统服饰的人文精神

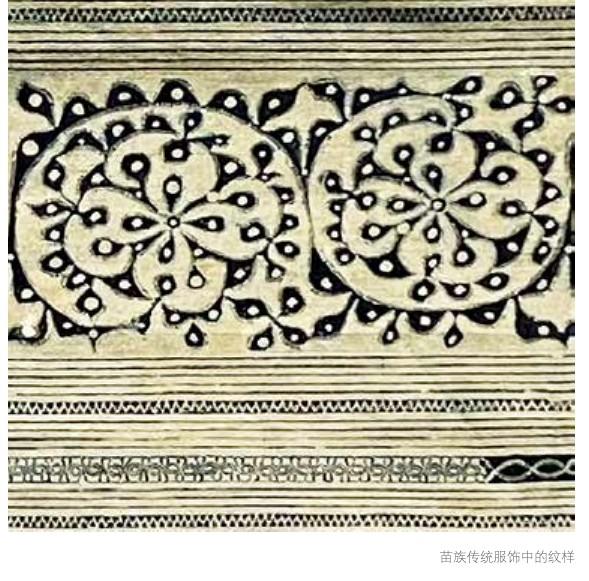

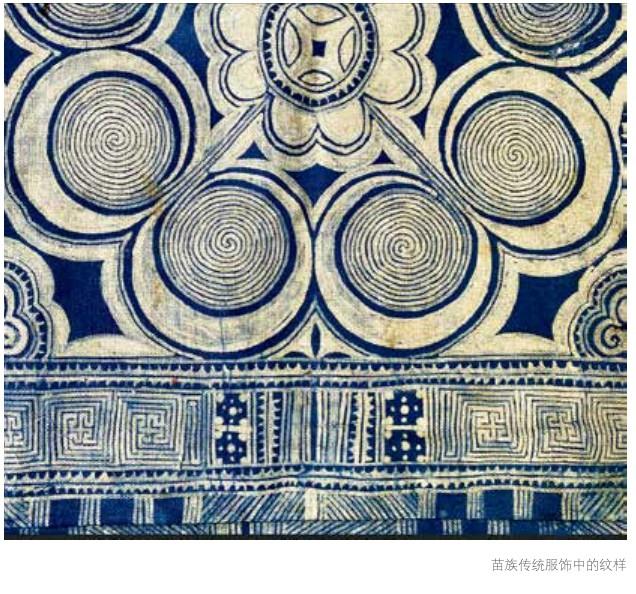

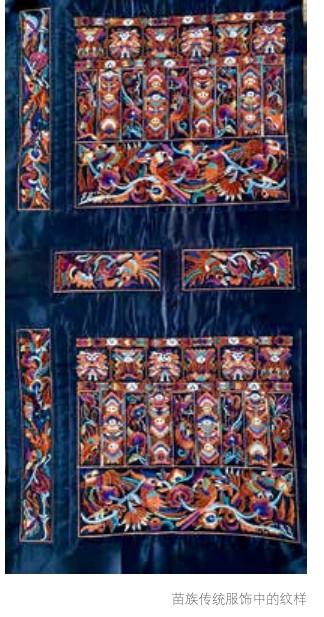

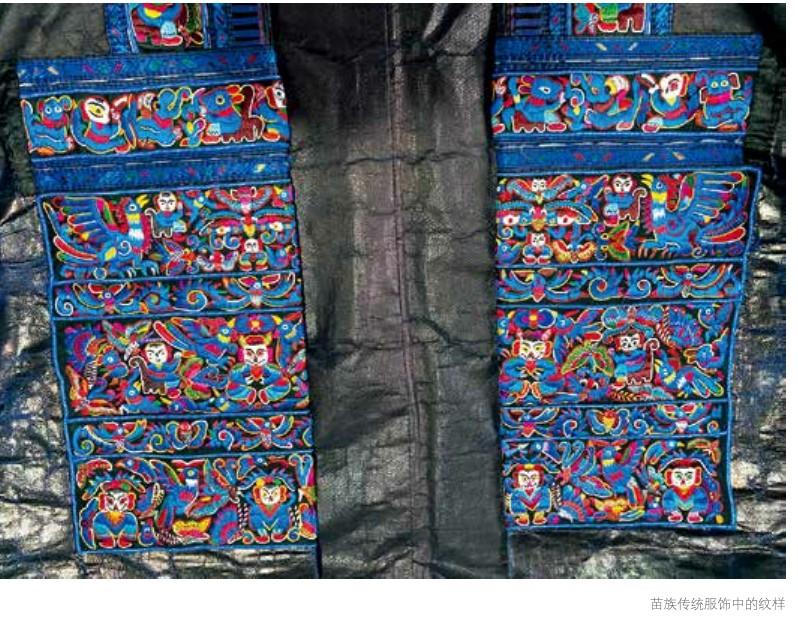

作为“穿在身上的史诗”,苗族传统服饰是苗族历史和文化的重要载体。其极具特色的颜色、图案、材料、版型、工艺形制、信仰礼仪等拥有区别于其他民族的特殊文化基因。这些文化基因体现在服饰制作的既定规则之上,符合服饰的基本功能定位。苗族传统服饰从形制上来看,或是顺应自然环境,像是高山苗族多着短裳、江边苗族常穿长裙,或是源于自然形态,像是锦鸡苗的羽毛和雷山苗的牛角。其图案上有自然界中具象的花草和抽象的水波。制作材料则是因地制宜,多采用蓝靛、牛皮、木薯、豬血等,皆取之自然而又能融于自然。这些都体现出了苗族所崇尚的万物有灵、人与自然和谐共生的人文精神。然而,随着现代技术的发展,苗族传统服饰中所蕴含的人文精神正在不断受到冲击。

阿诺德·盖伦在《技术时代的人类心灵中》中谈到技术和人类的关系时指出:“技术和人类自身是同样古老,因为在我们研究化石遗迹时,只有当我们遇到使用过制造工具的痕迹时,我们才能肯定我们是在研究人类。”[1]苗族传统服饰同样是技术和人类关系的一种体现。随着自然科学的发展,出现了化学染料和电动机械。交通和智能通讯的发展也减少了不同地区的沟通障碍。这些发展都直接影响到了苗族传统服饰的形制与穿着礼仪,“自然”不再是服饰中最重要的母题。蝴蝶妈妈(按:出自黔东南苗族神话传说《苗族古歌》,是黔东南苗族神话中人的祖先)被卡通图像所覆盖。衣领和裙摆上出现了人造的痕迹堆叠。各支系间的服饰形制也不再是随地而生,反而日益趋同。

二、人文精神的缺失

安东尼·吉登斯在《现代性的后果》中曾谈道:“传统并不完全是静态的,因为它必然要被从上一时代继承文化遗产的每一新生代加以再创造。”[2]在现代化生产的背景下,苗族服饰技术在不断发展的过程中也伴随着人文精神的缺失。引发其人文精神缺失的关键问题,主要表现在品质标准的弱化、审美品格的丢失和市场消费的易主三个方面。

(一)品质标准的弱化

“许多世纪以来,那种要求取代消逝之中的器官的倾向,已经超出于身体的范围,越来越深入到有机的层次里去。以无机代替有机,就成为文化发展的最重大的成果之一。这一倾向有着两个方面:即以人造物物质取代有机生成的物质;以非有机的能源取代有机的能源。”[3]随着科技的发展,苗族传统服饰中的自然物质也相继被人造物所取代。冶金学的发展使得各种金属材质得以出现,传统苗族装饰中的银变成了铜镍等合成金属,皮革之类的天然面料也被聚酯纤维、合成树脂等替代,棉、丝等纺织布料被化纤材料替代,天然的植物染料,如蓝靛、虎杖、栀子等被苯胺染料所取代。制作材料变化的同时,制作工艺也在发生着变化,手工缝制的刺绣逐渐变成了工业机械的有序复制。

在这一背景下,经济快速发展和文化缓慢延续所形成的矛盾日益凸显出来。苗族也不再是一个居住于西南一隅山林,在小农经济自给自足的体制下就可生息繁衍的民族。他们在步入现代文明的同时,对新世界的认知范围不断扩大,对事物的衡量标准也在不断发生变化。一针一线、一经一纬的手工细作所取得的经济回报同他们在其中所付出的时间、精力难以成正比,短期高效、回报迅速地制作方式开始成为更多人的选择。

当经济价值成为大趋势的导向时,品质标准就变成了被弱化甚至是被舍弃的部分。在现代技术的协助之下快速制作完成一件“非必需”的服装(按:遮羞保暖的日常服装可以用更低的价格直接购买),成为大多数苗族服饰的归路。苗族传统服饰中由手工捶打的银饰和拉丝镂刻的工艺变成倒模灌注的工业制品。不同配色的手工七彩堆菱改为既定的统一模板机绣。0.1cm的精细蜡线被粗制蜡刀绘成了0.5cm,缝线的间距变大、绣花的针脚变粗。这些局部的标准不断降低,积少成多,最终造成了整体品质的下降。物质上品质标准的弱化,导致了精神上审美品格的丢失。

(二)审美品格的丢失

柳宗悦曾说:“一个人如果生活在粗制滥造的物品环境里,那他的内心也会是粗制滥造的;一个人如果生活在一个不美的生活空间里,那么他的心灵也肯定会受到不美的影响。”[4]受品质标准弱化的物质环境影响,审美精神世界也同样经受着冲击。

一个人的审美和其所处的生活环境、经历背景相关,同时也受到民族文化、地区风俗、社交群体等很多因素的影响,其中最为重要的因素是生活经验和价值标准。一个民族的审美倾向和其所处地域的文化观与价值观密切相关。苗族人自古喜爱五彩衣裳,常在服饰中使用鸟羽、牛角等装饰元素,纹饰元素则包括飞龙、鱼虫、八角等,同时还有挑花、堆绣、破线绣、锡绣、蚕丝绣等十几种针法以及靛蓝、矿蓝、青绿、赭石等绚丽的色彩。“最美的姑娘要穿最漂亮的衣裳,要能绣出最美丽的图案,能画下最精细的图形。”这种精致、细腻甚至是有些繁复的审美倾向长久以来便根植在其民族血脉之中。

这种审美倾向和现代化生产的交汇,使得一些工业成品逐渐代替了手工制品。串珠、亮片、烫钻、蕾丝等饰品逐渐出现在苗族的服饰之上。从尝试一二到喧宾夺主,从偶发的单一显现变成了普遍认可的存在。

此外,形成这种审美品格丢失状态的原因也在于“社会关系从彼此互动的地域关联中,从通过对不确定的时间的无限穿越而被重构的关联中‘脱离出来”[5]。这种脱离是源自对苗族本身地域的切断。现代化的进程带动了不同民族文化之间的交融,越来越多“非苗”文化的出现拉扯着传统苗族植根在其聚集地的根须。从乡村挪到县城,从县城搬去城市,苗族人民与山相居、与水相邻的生活状态发生了改变。他们的吊脚楼变成了电梯房,百褶裙也换成了牛仔裤。在特定场域和时刻穿着的服饰脱离了空间和时间条件,就会变得不合时宜。正是在这个“脱离到合适”的过程中,苗族人民失去了部分审美话语权。过度的“适应”变化,甚至导致了一些不认同本民族审美倾向的情况出现。

(三)市场消费的易主

还有一个引发人文精神缺失的关键问题是苗族服饰失去了对消费市场的主导。过去的传统苗族服饰不论如何发生变化,其依附的主体都是苗族人,消费模式也是自给自足、以群体内的交换为主。然而在现代市场体系的影响下,生产和消费的关系发生了变化,更多的民族服饰进入商业市场中,非苗族人群也穿上了苗装,出现了日常生活、节日风俗、舞台表演等多种穿着需求。苗族传统服饰从家族内的代际传承变得可销售、可租赁、可收藏也可复制,存放地点也从苗家姑娘的衣柜变成了旅游景点的租赁档口、表演剧场的更衣房间、展览场馆的玻璃展柜和T台上的龙门衣架。

消费主体的变化使得产品在被创造之初就会受到限制。这种有限的设计呈现将文化传播变成了文化“销售”,从而形成了新的文化消费逻辑。让·鲍德里亚在《消费社会》中提到,“因而文化消费可以被定义为那种夸张可笑的复兴、那种对已经不复存在之事物——对已被‘消费的事物进行滑稽追忆的时间和场所”[6]。人们纷纷去当地感受苗族特色,租穿苗族的盛装服饰,甚至有专门的旅行社安排特定的体验行程。他们所消费的就是这种曾经的“历史存在”,是对“已经不复存在事物的追忆”。这种消费行为从某种意义上来说,是一种浸润在过去的状态的体现。

这个消费过程中,传统被披上了现代的外壳,传统苗族服饰这一“过时”的事物得以复兴,逐渐变成了一种新潮,甚至演变成一种文化的再循环。就像让·鲍德里亚在研究后现代消费社会时所提到的,“从中我们不应只简单地看到对过去怀念:透过这一‘生活化层面的,是对消费的历史性和结构性定义,即在否定事物和现实的基础上对符号进行颂扬”[7]。

在某种程度上,传统苗族服饰中被丢弃的部分又被重新拾了回来,依附于现在的文化之潮,找到了地域文化在当今社会的一种生机。然而,这种消费易主所主导的文化再循環并不是苗族文化本源的延续,只能带来短暂性和散点性的利益。同时,由于延续主体上的差异,还造成了苗族文化本土传序的断层,真正应该传承的内容变得模糊不堪,甚至被一些苗族文化之外的内容所取代。

三、人文精神重建的可能性

任何事物都具有双面性,生产工业化有利有弊,从引发苗族传统服饰人文精神缺失的问题出发,生产工业化影响的是苗族服饰的物理品质标准。要想重现苗族传统服饰的精神审美品格,帮助其重掌消费市场话语权,应从遵循手作精制中的礼仪和提升民族文化认同感两方面着手,从而在现代化生产技术的助力下重建苗族传统服饰中缺失的人文精神。

(一)遵循手作精制的礼仪

“不能说匠人自己有着某种优越的力量,可是,他们自身的修行和他们的正直品质起了很大作用却是事实……当他们承受到了十二分力量时,器物之美就有了保障……是传统充实了他们。”[8]手作精制下的苗族传统服饰正是拥有了这种“被传统充实”的力量。

清代《贵州通志·安顺府志》记载道:“女家预制床帐、衣服、器具,贫者从减名曰嫁奁。将婚前三日男家以所制衣物、簪环、首饰及猪样酒礼、茶食果品倩媒人送至女家名曰过礼。女家以新郎衣冠及床帐器具为酬。”时至今日,贵州台江地区的婚俗中,女方陪嫁和男方迎娶之时还是会备以手工苗服苗衣、鞋袜床品。刘府的嫁妆单子有记:“施洞纯银衣一套、施洞手工苗衣11件、苗布裙3条、苗围腰、绣花鞋3双、男手工苗衣10件……”台江县城迎亲送嫁的队伍之中,新郎、新娘位于队首,身着全套手工绣花银衣,后面跟有多位身着盛装的叔伯姨妈,队伍中还有身挑扁担的男子,扁担里驮有绣鞋、围腰、手工苗衣等物件。

婚礼嫁娶之外,农历三月十五姊妹节、十三年一期的鼓藏节、六月初三的吃新节等当地节日都可见到穿着苗族盛装的男女。在这其中有一个很特别的现象,部分60岁以上的女性所穿着的盛装会进行二次染色,这也是苗族妇女人生中很重要的仪式。超过六十岁的苗族女性会自己挑一个日子,把自己的一件盛装用清水清洗干净后,放到染缸中进行手工染色。蓝靛让苗衣上面五彩斑斓的颜色都归为统一,变成了深沉的蓝色,虽然图案工艺还在,但由于颜色截然不同,所以带给人们的视觉感受也完全发生了变化。这个仪式也象征着其人生经长成、婚嫁、孕育、别离后,最终洗去色彩、归于自然。这件绣衣此后可以在日常节庆中穿着,也可以放置于高阁,最后成为寿衣。在这些人生的重要场合,手作精制的苗族传统服饰一直是重要的参与者。通过绘制、缝绣、染织等工序,文化和礼仪被置入其中,成为重建人文精神的有效途径。

(二)提升苗族文化的认同感

“不断增长的个人化是现代先进社会的必然产物,并且这种个人化充斥着社会活动的各个方面……社会的发展与个人的发展是齐头并进互为条件的。”[9]因此,提升对苗族文化的认同感需要个人和社会共同努力。

自2006年公布第一批国家级非物质文化遗产传承人名单后,民间手工艺人的身上开始承载文化传承的使命。各种交流展会、文化展演、培训教学、行业交流等行为也扩大了非遗工艺的公众认识度和代系传承的可能性。然而,个体的力量始终是有限的,“工艺不是个人的,而是社会的”[10]。让非遗工艺得到更大范围的社会认同是提升苗族文化认同感的关键。

苗族传统服饰面对现代化生产模式时,经历了一个漫长的适应过程,从刚刚经受冲击时的震动到无差别的排他,再到无底线的接纳,当下则达到一个短暂的平衡。提升苗族文化认同感,一方面是认同传统民族服饰的独特性和地域性,从文化根基和民族本源出发,找到传序继承的基因。另一方面是尝试在现有的技术支持下,借助工业化和信息化的优势,使苗族文化在尽可能大的范畴内获得认可。在当下,“现代性已经成为一种传统”[11]。在此基础之下,对苗族文化社会性的接纳也可以从两个方面进行尝试。一方面是尽可能地提升手工艺从业者的数量,使技艺留存的方式更多元。另一方面是将工业生产和传统技藝文化相结合,发挥机械复制生产的优势,发挥好精工机制和手作精制各自的作用。由此,“对材料的了解和反复生产带来的熟练以及劳动力的组织变化、设备的合理化,种种力量结合就有可能产生费用下降”[12]。按照这一逻辑,技术形式的发展成了苗族传统服饰传承的助力,即使在面对更为多元的消费市场时,其传递和输出的仍是植根于苗族本源的审美与品格,依然会受到苗族文化的主导。

苗族传统服饰的创新和发展就如同传统工艺在现代商业体系下如何“活化”的问题一样,不是单纯地去否定技术和拒绝变化,而是要在符合其外在物理品质与内在文化审美的前提下,在延续苗族人文精神的基础下,有意识地筛选、甄别其发展方式。钱穆在《国史大纲》中曾谈及“异同”问题:

凡治史有两端,一曰求其“异”,二曰求其“同”。于诸异中见一同,即于一同中出诸异。自其推动向前而言,是谓其民族之“精神”,为其民族生命之源泉。自其到达前程而言,是谓其民族之“文化”,为其民族文化发展所积累之成绩。[13]

苗族的服饰文化发展也要在这“异同”之中不断找寻可能的路径,忽略个体的“异”,寻找从众的“同”。当然,提升文化认同感和寻找创新发展路径的过程不是一蹴而就的,要经过多代人的共同努力。如何通过新的技术形式把握苗族传统服饰的人文精神,是我们后续需要不断思考和尝试的关键之处。

(本文系中国传统服饰文化的抢救传承与设计创新人才培养项目阶段性成果,项目编号:NHFZ20230012。)

注释

[1]阿诺德·盖伦.技术时代的人类心灵:工业社会的社会心理问题[M].何兆武,何冰,译.上海世纪出版集团,2008:2.

[2]安东尼·吉登斯.现代性的后果[M].田禾,译.南京:译林出版社,2011:33.

[3]同注[1],5页。

[4]小田部胤久,梁艳萍,王海.“东方美学”的可能性——柳宗悦的“民艺”理论[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2008(5):60-63.

[5]同注[2],18页。

[6]让·鲍德里亚.消费社会[M].刘成富,全志钢,译.南京大学出版社,2014:85.

[7]同注[6],86页。

[8]柳宗悦.工艺文化[M].徐艺乙,译.桂林:广西师范大学出版社,2011:150.

[9]卡尔.历史是什么[M].陈恒,译.北京:商务印书馆,2007:119-120.

[10]同注[8],149页。

[11]安托瓦纳·贡巴尼翁.现代性的五个悖论[M].许钧,译.北京:商务印书馆,2013:1.

[12]同注[8],194页。

[13]钱穆.国史大纲[M].北京:商务印书馆,2013:11.