浅议美术作品的著作权问题

武景杉

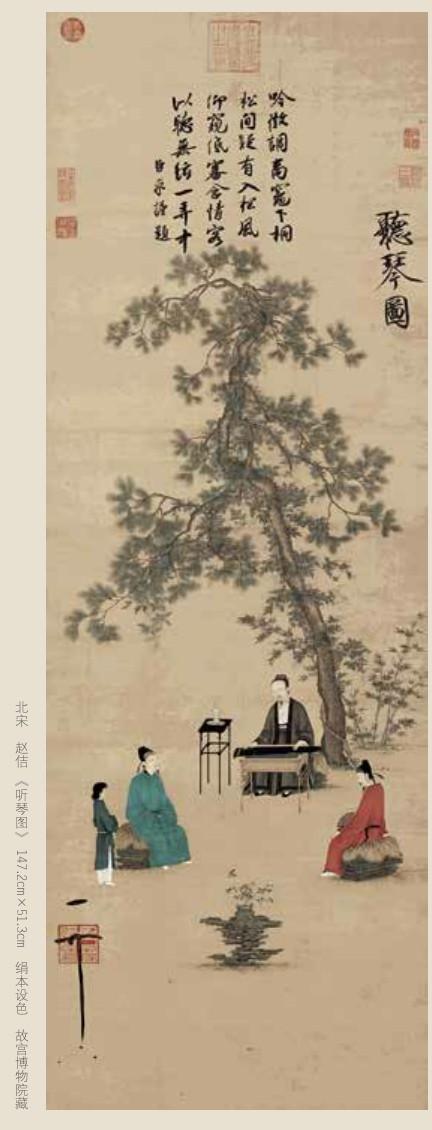

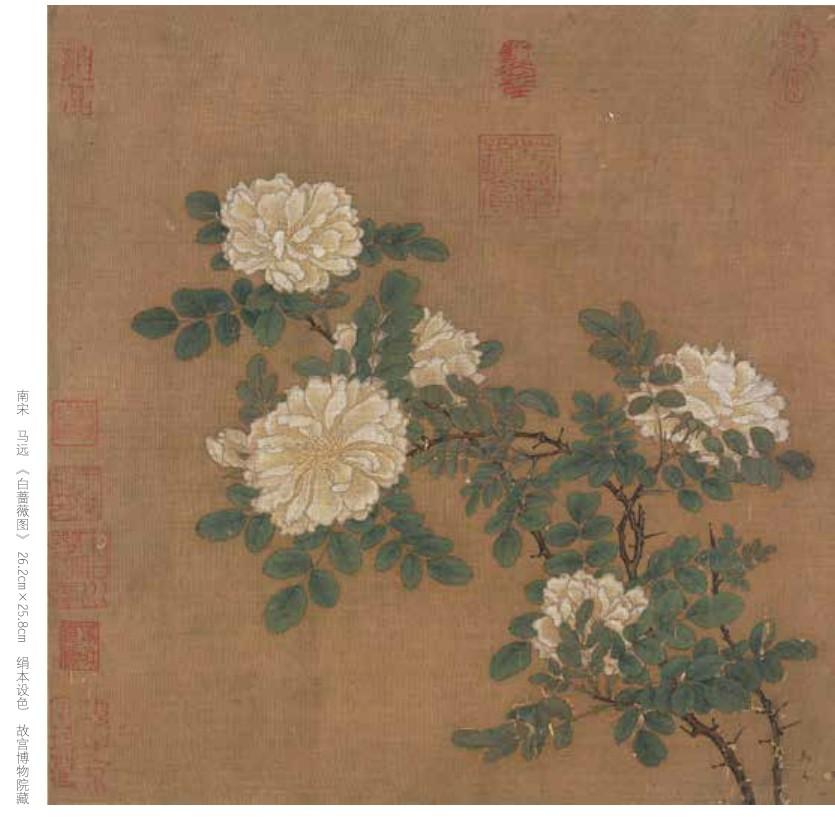

故宫博物院既是明清故宫建筑群与宫廷史迹的保护管理机构,也是以明清皇室旧藏文物为基础的中国古代文化艺术品的收藏、研究和展示机构,院藏文物体系完备、涵盖古今、品质精良、品类丰富。故宫博物院现有藏品25大类,共计180余万件(套),以明清宫廷文物类藏品、古建类藏品、图书类藏品为主,其中也包含了大量的美术作品。美术作品[1]一般是指绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或其他方式构成的具有审美意义的平面或立体的造型艺术作品。美术作品具体又可分为以下几大类:法书作品,如王献之的《中秋帖》、王珣的《伯远帖》、王羲之的《兰亭序》、陆机的《平复帖》等;绘画作品,如顾恺之的《洛神赋图》、阎立本的《步辇图》、宋徽宗的《听琴图》等;除此之外,还有青铜器、陶瓷器、玉器等。

一、捐赠物中的美术作品

目前,故宫博物院除明、清两朝的内府旧藏之外,也有许多藏品是社会各界人士捐赠而来。这些藏品中的很大一部分是美术作品,如2006年吴冠中捐赠的《一九七四年·长江》《江村》《石榴》,范曾捐赠的《范仲淹与渔父图》《达摩神悟图》《炎黄赋》等。

《中华人民共和国著作权法》(以下简称《著作权法》)第二十条[2]规定,在《著作权法》领域,美术作品著作权与美术作品原件所有权是相区别且可以并存的,因而美术作品的著作权问题相对特殊,相关单位或机构对捐赠物中美术作品的应用应在合法、合理的限度内进行。

依照《著作权法》规定,捐赠行为成立后,美术作品原件所有权即归被捐赠者所有。在此类情况下,美术作品虽已发生了所有权的转移,但并不意味着著作权也转移给了被捐赠人。被捐赠人在得到捐赠物后仅享有该捐赠物著作权中的展览权。著作权又包括人身权[3]和财产权[4],其中人身权不能被继承,而美术作品的展览权仅仅是美术作品财产权中的一个小分支。此外,《著作权法》第二十二条、第二十三条也分别规定了人身权和财产权的保护期限,即人身权保护期不受限制,而自然人作品的财产权保护期限为作者终生及其死亡后五十年(按:截止于作者死亡后第五十年的12月31日)。

这表明,在捐赠者将美术作品捐赠给被捐赠人后,被捐赠人并不享有该作品的财产权中除展览权外的权利,而该美术作品的著作权仍由原作者享有。若原作者死亡,其著作权中除展览权外的财产权由原作者的继承人享有。需要注意的是,博物馆除展览这些捐赠的美术作品外,也常需要以制作图录、在网站宣传等方式展示此类美术作品,这种行為很可能导致对著作权人的侵权。因此,在对美术作品进行展示宣传等使用过程中,博物馆必须慎重对待著作权问题。

若与捐赠者之间并无约定且作品仍在《著作权法》保护期限内,博物馆仅应行使著作权中的展览权,关于著作权中其他财产权的使用,博物馆应在征得著作权人的同意(按:若原著作权人死亡,应征得其合法继承人的同意)之后再行使,避免出现法律纠纷。近年来,随着人们法律观念的加强,权利纠纷案件日益增多,这也对博物馆的法律工作者提出了更高的要求。在笔者看来,博物馆法律工作者在工作中不应被动地被各项条款束缚住手脚,而应从博物馆的角度出发,想方设法地为美术作品提供一个良好的平台,使之更好地转化为文化产品,供更多人接触、了解、学习。这就要求博物馆法律工作者主动出击,在合法情况下充分发挥捐赠美术作品的作用,积极地与美术作品著作权人(或美术作品著作权的继承人)洽商著作权共有问题,以期使博物馆获得美术作品财产权中的更多权利,这样才有利于博物馆以更丰富多元的形式向世人展示美术作品。

关于已超过著作权保护期限的美术作品,由于已进入公版领域,所有公众都可以对之进行合理、合法的运用。此类情形下,博物馆可以充分利用多种形式,对其中的经典佳作进行展示。

二、仿真作品中的美术作品

关于仿真印制现代艺术家的美术作品,若该美术作品原件在著作权保护期内,其著作权由美术作品的原著作权人享有,这是没有争议的。如前文所述,故宫博物院作为美术作品的收藏者,并不享有书画作品的著作权,而是仅享有展览权。因此,仿真印制的美术作品应严格遵守法律相关规定。作为博物馆,不可侵犯该美术作品原著作权人的权利。

2008年,故宫博物院曾因仿真作品的著作权问题与某文化发展公司联合起诉某图文制作公司侵权。[5]该事件缘起于2001年年末,故宫博物院和某文化发展公司展开合作,共同对故宫馆藏古书画进行仿真印制。2004年,古书画仿真作品的印制工作结束,相关仿真作品由某文化发展公司向市场推广并限量销售。然而此后不久,市场上出现了低价的故宫博物院古书画仿真作品的复制品。经调查,该复制品是某图文制作公司所为。该图文制作公司专门从事图文制作经营活动,由于其在当时拥有北京市内相对先进的扫描设备,故宫博物院曾委托其扫描了100幅古书画仿真作品。之后,故宫博物院工作人员在取证过程中发现了该图文制作公司的销售人员印制了书画宣传单,而这些书画宣传单中即包含了23幅故宫博物院古书画仿真作品。

(一)理论层面

由于目前我国的《著作权法》还不够完善,博物馆对这类已不在著作权保护期限内的古书画作品的仿真印制作品是否享有著作权仍有争议。

三、特定题词类的美术作品

题词是作者表现自我特性的一类作品,也属于美术作品。目前,特定题词著作权的归属问题亦是容易引发法律纠纷的争议点。不过,这类纠纷大多是由于相关单位或机构疏忽造成的,并非有意不尊重原作者的劳动成果。

题词作品数量很多,且多为伟人、知名人士所书写。郭沫若在主持、领导故宫博物院重新开放的工作时,便为故宫博物院题写了馆名。其手迹现镌刻在故宫博物院北门上方,原件由故宫博物院收藏。

这类题词作品亦属于本文第一部分所述“所有权转移,但著作权并不发生转移”的情形,其往往由于相关单位或机构疏忽而被美术作品所有人利用了包括展览权在内的其他著作权。名人题字往往会更具感染力及真实引导性,不过现在也有人为避免出现法律纠纷而放弃使用当代名人题字,转而选择古人题字。这样的做法虽然保险,但却缺少了一定的广告效应与引导性。

因此,对特定的题词类美术作品,法律工作者应争取让著作权人(或著作权继承人)全权转让著作权,将题词作为这些特定单位或机构的品牌进行开发利用,将题词打造成专属于这些特定单位或机构的品牌。这样也能避免实践中存在特定单位或机构留有题词类美术作品原件并享有展览权,然而题词人继承人在著作权保护期内,将该美术作品其他财产权进行授权的情况。这种情况的出现会导致市场上出现一些有争议的文创产品或由被授权人注册商标,这些产品或商标所使用的字体或标识图样与知名机构的标识图样相同,自然会在一定程度上令公众产生混淆。

由于美术作品具有特殊性,且在现实生活中的各个领域经常被作为文化符号而使用,博物馆工作者对美术作品的使用应更加慎重,避免出现一些不必要的法律纠纷。博物馆工作者同时也要积极主动,依法有序开展对美术作品的法律保护,对不享有著作权的仿真作品等,如出现第三方侵犯权利时,可以通过物权保护、反不正当竞争等途径予以解决。对美术作品各种形式的使用,博物馆工作者应同多方协商,尽量在合作的基础上取得共赢。

注释

[1]参见《中华人民共和国著作权法实施条例》第四条:“(八)美术作品,是指绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品。”

[2]参见《中华人民共和国著作权法》第二十条:“作品原件所有权的转移,不改变作品著作权的归属,但美术、摄影作品原件的展览权由原件所有人享有。作者将未发表的美术、摄影作品的原件所有权转让给他人,受让人展览该原件不构成对作者发表权的侵犯。”

[3]参见《中华人民共和国著作权法》第十条:“著作权包括下列人身权和财产权:(一)发表权,即决定作品是否公之于众的权利;(二)署名权,即表明作者身份,在作品上署名的权利;(三)修改权,即修改或者授权他人修改作品的权利;(四)保护作品完整权,即保护作品不受歪曲、篡改的权利。”

[4]参见《中华人民共和国著作权法》第十条:“著作权包括下列人身权和财产权:……(五)复制权,即以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍、数字化等方式将作品制作一份或者多份的权利;(六)发行权,即以出售或者赠予方式向公众提供作品的原件或者复制件的权利;(七)出租权,即有偿许可他人临时使用视听作品、计算机软件的原件或者复制件的权利,计算机软件不是出租的主要标的的除外;(八)展览权,即公开陈列美术作品、摄影作品的原件或者复制件的权利;(九)表演权,即公开表演作品,以及用各种手段公开播送作品的表演的权利;(十)放映权,即通过放映机、幻灯机等技术设备公开再现美术、摄影、视听作品等的权利;(十一)广播权,即以有线或者无线方式公开传播或者转播作品,以及通过扩音器或者其他传送符号、声音、图像的类似工具向公众传播广播的作品的权利,但不包括本款第十二项规定的权利;(十二)信息网络传播权,即以有线或者无线方式向公众提供,使公众可以在其选定的时间和地点获得作品的权利;(十三)摄制权,即以摄制视听作品的方法将作品固定在載体上的权利;(十四)改编权,即改变作品,创作出具有独创性的新作品的权利;(十五)翻译权,即将作品从一种语言文字转换成另一种语言文字的权利;(十六)汇编权,即将作品或者作品的片段通过选择或者编排,汇集成新作品的权利;(十七)应当由著作权人享有的其他权利。”

[5]故宫博物院.故宫博物院诉讼案例选编[M].北京:故宫出版社,2012.

[6]同注[4]。

[7]雷炳德.著作权法[M].北京:法律出版社,2005.

[8]Sterling J.A.L.World Copyright Law[M].London Sweet &Maxwell,1998:262.

[9]梁慧星,编.民商法论丛(16)[M].中国香港:金桥文化出版(香港)有限公司,2002.