党晴梵的交游与书学研究

高子庭

一、党晴梵与于右任交游事略

党晴梵(1885—1966),名沄,字晴梵,后以字行,号邻泉村人、西河山人、二无、待庐主人,陕西合阳灵泉村人。党家世代经商,在广州开设有商号,运售甘肃、新疆等地的药材、毛皮、玉石至上海和中国香港等地出口,同时兼营水产进口,清末生意衰微,逐渐走向落寞。其父锋清公在合阳当地捐粟赈灾,名声显赫,清光绪年间授奉政大夫候铨同知,覃恩三代。党晴梵于昆仲四人中居长,自幼天资聪颖,九岁能咏《燕翦》诗中“吴江波划绿,隋苑树裁红”一句,为时人所称道,并于同年拜入古莘学院。受恩师影响,党晴梵幼时就对研习书法及金石文字抱有浓厚的兴趣。1903年,党晴梵考中秀才,自述“幼年受过封建教育,进过前清的学(所谓“秀才”)”[1]。他通过《盛世危言》《新民丛报》等书刊,读到清廷割地赔款一事,深感激愤。1904年,其父抱病逝世,党家因欠银十余万两而随之凋敝。党晴梵系党氏长子,被咸宁县署拘役、扣押两年有余,家中房产均被抵偿还债,一时困窘至极。

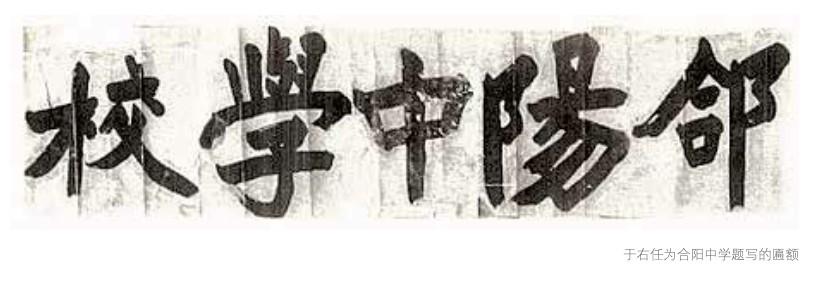

1906年,经历了牢狱之灾的党晴梵在其母变卖首饰等物品的资助下,求学上海,遇见了他一生中的贵人——于右任。于右任介绍他进入上海的中国公学理工科学习。1910年毕业后,他加入了中国同盟会,并返回陕西担任同州中学堂教员,同时从事革命宣传工作。1912年,党晴梵任西北大学教员。1913年,他在西安创办大型日报《国民新闻》,任报社社长。1916年初,他创办了陕西省第一所县立中学——合阳中学,并担任校长。

1917年,陕西靖国军兴起,党晴梵坚决反对袁世凯复辟称帝,遂加入靖国军并担任总部秘书,至1929年辞职,后鲜少问政,潜心研究学术。在军旅生涯中,党氏曾与于右任等人组建诗群。

党晴梵与于右任相识甚早。二人相差六岁,生长的时代与地域相同,且都致力于革命事业,并在靖国军中任职。民国时期战乱频发,党晴梵与于右任常借书信、电报往来,其中内容多涉及诗文、战事。党晴梵有诗赞于右任曰:“振臂靖国难,投荒万里来。痛哭神州后,文章亦霸才。”[2]虽然于右任的社会地位高于党晴梵,但二者却是莫逆之交,其中的原因包括他们都对诗词创作有着浓厚的兴趣,书法取法也近似。由此可见,于右任对党晴梵在書法创作、诗词创作和书学思想的发展层面有着重要影响。

1903年,于右任的《半哭半笑楼诗草》出版。这部推崇革命、反对清王朝封建统治的诗集一经印行便“遍馈士林,一时士论惊为奇绝”[3]。于右任在蜚声诗坛的同时,也被清廷下令缉拿,后逃亡至上海,入震旦学院读书。1906年,于右任参与创办复旦公学、上海中国公学,并担任中国公学教员。同年,他结识了变卖家中财产负笈上海求学的党晴梵,便介绍其加入中国公学。1910年夏天,毕业后的党晴梵回到陕西,于是年秋天加入秦陇复汉军任东路大都督府参谋。

1917年张勋复辟,陕西靖国军于同年在西安竖立义旗,党晴梵积极参与其中。1918年,于右任自上海回到陕西,担任靖国军总司令,党晴梵则担任机要秘书,靖国军诗群就此开始酝酿。在靖国军成立初期,党晴梵与于右任的诗文在军中皆为人所称道。二人在诗文中通过不同视角反映陕西时局,其中党晴梵注重描绘靖国军的发展简史,于右任偏向勾勒陕西靖国军举义的背景故事。马大勇、陈龙在《陕西靖国军诗群及其诗歌活动考证》一文中这样评价二人的诗歌创作:“于右任、党晴梵的早期创作均称不上丰富,但却是诗人革命与心史的双重书写,弥足珍贵。他们……揭开了诗群活动史的第一页,为诗群的形成与兴盛奠定良基。”[4]

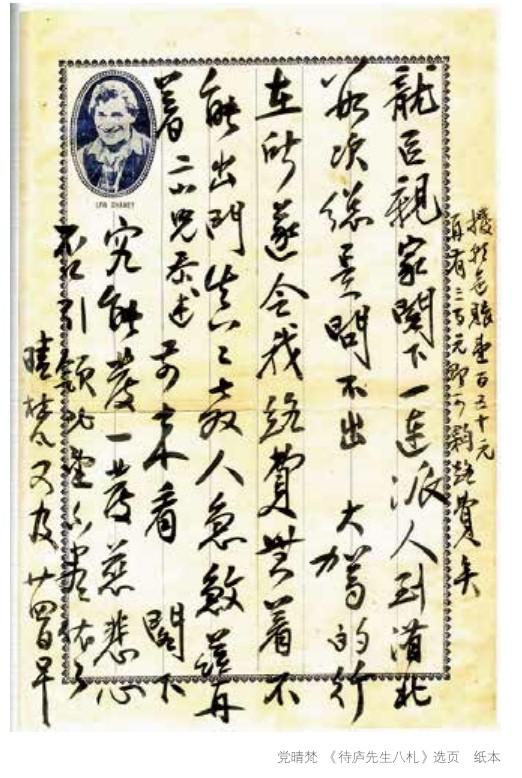

1921年,靖国军总部下令各地方须振兴教育,而于右任也为党晴梵创办的合阳县立中学写下了“合阳中学校”匾额。1922年,党晴梵在《于右任先生与中国的新闻纸》一文中称赞于右任在报界的成就:“嗟呼!世之人固无不知于先生在吾国报界史上,尤有勇敢直前,抱大无畏之精神,不惮牺牲,以唤醒我四万万同胞!”[5]1922年,靖国军因连年攻战而疲惫不堪,终因内部不团结而导致同僚刀兵相向,逐渐退出历史舞台,幸而党晴梵与于右任的交游佳话得以流传。党晴梵在《靖国军陕西战纪》一文中曾提及“现在我独存有于总司令给我的亲笔复函两件”[6],原文如下:

晴梵老弟:手函及华堂函均收到。联及拙书,缓即寄上也。哭季石诗读过,较往年诗苍老多矣。书生有数篇不朽之作,视俗人所营营者,真如粪土。望弟对旧文学,万勿轻易弃却。吾乡有此资格者,不数人也。前寄之物,交何处,刻尚未到,晤方刚时,请致意。笠僧现已委为全军总指挥矣。并闻。此颂近佳。右任上言,卅晚。

晴梵弟亲及:久违念念。前寄上此间通电,想已见矣。时局如此,奈何奈何。近作一首呈上,望阅后,视不妥处,示知为幸。方刚处请致意。右任言,十四。[7]

于氏的信札饱含对党晴梵的期许与厚望。彼时正值新文化运动,旧体诗日渐式微,然而于右任仍旧高度评价了党氏的诗作,勉励他继续创作。

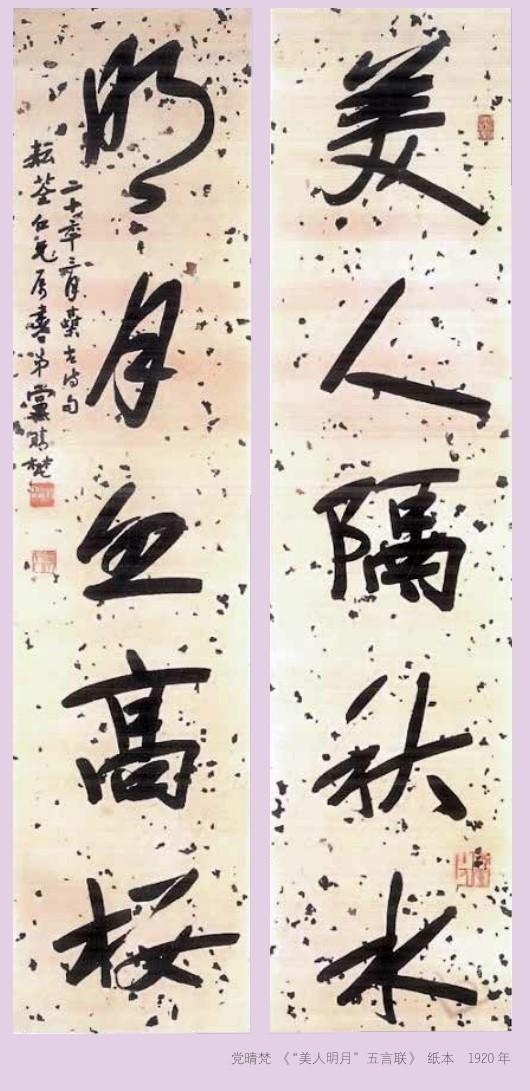

在书法方面,都生于清末陕西关中的于右任和党晴梵也有许多相似之处。关中地区的钟鼎、石鼓出土丰富,金石文字研究已成一时风潮,加之清末魏碑风行,党晴梵也有“北碑今日特横绝”[8]的感慨。于右任与党晴梵都曾热衷于魏碑楷书,于右任取法《石门铭》,书风飞逸奇浑,党晴梵取法《龙门二十品》,书风庄严高古。

二人在金石考评上也常有交流。于右任会拿出自己购藏的金石拓本赠予党晴梵。党晴梵在《鸳鸯七志斋藏石与灵山出土铜器》一文中提及,“晚近石刻收藏,国内当以于右任先生为第一,先生所购六朝墓志石约二百七十余方,夫妇玄石并存者七,所以自号曰‘鸳鸯七志斋……民十九曾以拓本贻予,惜彼时只一百三十余种。先生又有汉石经残石一方,亦罕见物也”[9]。1962年,于右任发表《望故乡》一诗后,党晴梵作为于氏故旧,和诗数篇登载中国香港报端——这是两人最后一次有迹可循的来往。1966年,继于右任病逝后,党晴梵也去世了。

对党晴梵来说,长自己六岁的于右任就像是老师和前辈。二人因革命运动而结缘,又同以诗歌得名。亦师亦友的于右任对党晴梵的书法创作、金石研究也产生了重大影响。钟明善将党晴梵的书学成就与于右任并置,对党晴梵给予了高度评价:“党先生书史、书论研究的学术成就是继清代康有为以后的第一人,也是我省继明代赵崡论书的第一人,是近代中国文化史上难得的大书论家。他的书学成就与于右任先生的书法艺术成就无疑是近代中国书坛的两大高峰。”[10]二者来往的信札存件虽因种种原因遗失,但从现存资料来看,二人交情十分稳固。

1950年至1963年,党晴梵先后担任西北大学历史系教授、西北军政委员会文教文员会副主任、教育部副部长、陕西省第一、二、三届政协副主席,其间发表了旧著《先秦思想史略论》。党晴梵是一名思想家、金石学家、史学家、文字学家,是一位爱憎分明的报界前辈、一位忧国忧民的民主革命家。倪文东评价他道:“党晴梵是本世纪中期陕西著名的学者……以篆书和行草书著名,并且注重文史金石之研究,著书立说,收藏鉴定,对陕西的文史研究和书法创作产生了重要的影响。”[11]

二、党晴梵书学研究

(一)党晴梵的书法史观

在书法史学或金石学研究方面,前人多有论书诗,其中大多偏向于对书家个体及书法审美的品评,如包世臣、康有为、王文治等人的论书诗。然而,无论是从篇幅还是行文逻辑来说,党晴梵的《论书》都显得更加博大、精密。他沿着书法史的发展脉络,建立起了书法风格秩序之间的逻辑关联。

他的《论书》是自书法鸿蒙伊始,对历代书法进行全面系统的考评后,通过百篇诗作对不同时代的碑石、帖札、墨迹及书家事略予以考证、修订并进行评点的书学诗作。严谨钻研、科学系统的学术态度是党晴梵对待书学的不二法门,因而梳理书学的时代脉络也成为研究党晴梵书学思想的重要依据。

清代梁巘总结历代书法概况曰:“晋尚韵,唐尚法,宋尚意,元、明尚态。”[12]这其实是对董其昌归纳晋、唐、宋三代书法的延续:“晋人书取韵,唐人书取法,宋人书取意。”[13]明清之后,学者也大多凭借这种书法史观来论述古代书法。党晴梵则与董其昌、梁巘的认知略有不同。他在《论书》中写道:“晋有风神魏有笔,唐人间架宋人机。”[14]就此而言,党晴梵的书法史观更多的是强调要回归书法本身,具体说明书法本身的时代特征,从而对书法建立更清晰的认识。

张怀瓘在《书议》中提到“风神骨气者居上,妍美功用者居下”[15],认为“风神”是书法蕴藏的风韵、神气,“骨气”是书法呈现出的笔法、筋力,这正好与党晴梵对魏晋书风的描述相对应。魏晋时期是中国书法艺术自我意识成熟并实现高度自觉的时代,所谓的“魏晋风骨”恰恰是那一时期的时代标签之一,其中最具代表性的当然是“二王”。党晴梵的行草书师法“二王”,并以魏碑作为基底,可见他对“魏晋风骨”和魏碑笔力的感知颇深。

党晴梵的诗中不乏对“二王”的褒赞:“史游检便伯英狂,行草大成属二王。禊帖牢笼千百载,唐临宋摹俱肩墙。银钩铁画世无双,墨沈淋漓笔似杠。书圣至今推逸少,羡他快雪对晴窗。大令居然绍右军,风华踔绝不犹人。黄庭乐毅皆名贵,又见琼瑶写洛神。”[16]他认为,自唐代而下,言行草者皆宗王羲之《兰亭序》,而其子王献之玉版十三行《洛神赋》与王羲之《黄庭经》《乐毅论》“皆小楷中最精者”[17]。

党晴梵在题诗《隋董美人墓志》中曰:“贵筋病肉抱犊传,远溯薪衣逸少前,差喜隋唐能继美,传神妙在秋毫颠。洛神玉版十三行,江左灵根属二王,丰润何如劲瘦好?玉环飞燕各擅场。”[18]其在《论书》中又曰:“瘦劲通神董美人,苏慈骨肉最停匀。漫云晋楷皆丰润,如此娟娟亦足珍。董美人墓志,瘦硬秀丽,无上品也。苏慈墓志亦停匀可喜,特气稍弱耳!”[19]他认为,《董美人墓志》娟娟秀美又硬瘦通神,多力丰筋又多骨微肉,应是由晋楷丰润走出,又传薪“二王”之风神。对《董美人墓志》的溢美之词足以折射出他对“二王”书法乃至“魏晋风骨”的赞赏和悉心研悟。

关于唐宋其人、其书,党晴梵用“唐人间架宋人机”来形容,认为唐人法度严谨,书体的间架结构有着严格的规范,而宋人则自出新意,书体机巧流美。这与董其昌“唐人尚法,宋人尚意”的观点不谋而合。

党晴梵幼年受《雁塔圣教序》《皇甫诞碑》等唐楷书法开蒙教育,评价欧阳询为“峻整冲和柔蕴刚,醴泉化度字生香”[20],评价褚遂良为“健笔棱棱欲落难,风神瞥样到毫端”[21]。明代方孝孺题褚遂良《文皇哀》册中曾谈及“意”与“法”:“古人所为,常使意胜于法,而后世常法生于意。夫书亦‘六艺之一,大儒未尝不留心焉?”[22]这句话的意思是,“法”与“意”应该得到同样的重视。可见在书法史观上,党晴梵与方孝孺有着同样的考量。

黨晴梵在《论书》中这样评价米芾:“宋人气机特畅,南宫尤流动可喜。”他认为,宋人不依法而自出新意,自我个性肆意发挥,这代表着他们有自己独特的审美逻辑与理念。他们同时也向上求索,却师古不泥,正如米芾“集古字”。他也在《论书》中言及:“钗脚何如屋漏痕,天尊争座笔如奔。素师已解其中妙,更使米颠悟法门。鲁公与怀素论书,素曰‘如折钗脚,公曰‘何如屋漏痕,素抚其背曰:‘得之矣。争座位一帖,米元章生平最爱临摹。”[23]

党晴梵对书法史的总结,源于他对传统书法深长的敬畏之心。他在论书时有自己独到的见解,能够真实“体道”“妙观察智”。他的书法史观有唐人法度,携宋人机意,又深刻“魏晋风骨”与北碑之铿锵。

(二)党晴梵的书法师法观

1.碑帖融合的包容理念

党晴梵生于清末民初,彼时碑学余绪尚在,加之他又身处陕西,当地的金石研究之风颇盛。书法发展至清代中后时期,宋、元、明以来的浓厚“帖学”风尚被打破,书家们把目光移向先秦文字、汉代隶书以及北朝摩崖、造像与墓志上,碑学因而在清代中晚期的书坛占据了最为重要的地位,何绍基、包世臣、邓石如等碑派书家大放异彩。民国时期的书法同样继承了晚清的碑学特征,并伴随着时代的更替和新思想的涌入,书风愈加多元与包容,“具有浓厚的后碑学特征,碑学的传承方兴未艾,帖学的复苏成就斐然,碑帖结合早就创新之路”[24]。

在这样的学书背景下,党晴梵师法多家:篆书师法西周金文及秦石鼓文,隶书师法汉碑,楷书师法魏碑与初唐楷书,行草书师法“二王”。他的《论书》中多有金石考评及对魏碑、汉隶的颂扬。不过,他也能发出“耳食纷纷谈魏体,谁将帖学细钻研”[25]的疑问。正是这种兼收并蓄的包容态度,使他能以更平正的思考去师法,因而得以熔铸碑帖于一炉,并自成风貌。

2.不泥古的创新精神

苏轼曾曰:“吾书虽不甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也。”[26]这正是他所倡导的“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”[27]。党晴梵18岁进入中国公学接受新思想教育,“求新”的态度十分坚决。他一生都在追求新思想,渴求新知识,坦言“因为人生的光阴有限,处在这20世纪学术综合时代,世界上真有多少对于我们生活,迫切不获已的学问,还都静待我们研究的”[28]。

党晴梵一方面对囿于前人的做法提出了质疑,认为祝枝山、文徵明的书法虽工,但却始终显露为“小家”之风,蹈袭前人:“隶势端方草势斜,衡山希哲亦堪夸。饶渠写遍簪花样,碧玉原来是小家。”[29]。同时,他也认为素有“浓墨宰相、淡墨探花”之称的刘墉、王文治师法于董其昌却又被董氏之法所局限:“只向墨花分淡浓,门墙犹是傍思翁。王刘到底局辕下,天马何曾解御风。”[30]

另一方面,党晴梵赞许赵之谦、张裕钊师法魏碑汉晋却能“自出己意”,有书家风范。在他看来,赵书形美感目,巧富弹性,张书意态险绝,独蕴一格:“撝叔学魏意匠多,濂亭变晋毓嵯峨。爱他师古非泥古,片纸零嫌好护呵。”[31]党晴梵的一句“爱他师古非泥古”不仅道出了对赵氏、张氏的青睐,也鲜明地表达了自己的师法观念,即习古而不泥古,能够继往开来。

3.党晴梵的赏评观

在对待中国古代书法文物时,党晴梵坚持用一分为二的目光来审视。他在《论书》中对古代书法一直是褒盛于贬,且十分珍视流传下来的史料,认为“千年史料须护持”[32]。不过即便如此,也能看到他是在以端正、辩证的审美眼光看待古代书法作品。

党晴梵有诗云:“孙碑吕表渐凋残,刘韬郭休不足观。才力果为时代囿,行间风味竟单寒。”[33]关于晋隶《任城孙夫人碑》《太公吕望表》《刘韬碣》等,党晴梵认为它们虽然继承了汉隶的写法,却简化了提按顿挫,将隶书表达得太过简化、直白,千篇一律的波磔程式无可玩味,还有部分凋残破损,实在不足为观。他对此深感惋惜,认为两晋五体演变几近完成,楷书、行书成为时代主流,隶书走向衰落,这些晋隶的呈现不显“茂密”反觉“单寒”。

其又有诗云:“太学石经字字精,中郎真迹至今名。曹魏何事添三体,婢学夫人究不成。”[34]他认为,《三体石经》是对《熹平石经》“不完美”的模仿。古今经文之争由来已久,魏正始时距前代甚远,洋洋洒洒的大量五经文字可考据、释读者寥寥,不足以让人信服。

党晴梵的许多书学主张十分新颖、独到,又能与同时代的书家遥相呼应。他在“宋四家”中首推苏轼,对书名显赫的米芾则颇有微词:“多景楼诗天马赋,米家船继右军鹅。指端但爱机神畅,笔下何妨字脚拖。”[35]在他看来,米芾乘宋人气机特畅之风,笔势流动尤为可喜,奈何字脚拖沓,美中不足。

党氏《书论》有云:“瓯香池馆雪霜清,劲节孤踪一代横。妙学河南能入室,偏教六法掩书名。”[36]他认为,恽寿平的书法绝似褚遂良,足可登堂入室,可惜书名为画名所掩,实为憾事。巧合的是,在启功的《论书绝句》中,也有类似的表述:“头面顶礼南田翁,画家字说殊不公。千金宝刀十五女,极妍尽利将无同。”[37]他还认为,恽寿平的书法风韵秀丽,已将虞世南、褚遂良、米芾、黄庭坚书法之精妙之处冶于一炉,自有造化。

清代阮元的《南北书派论》《北碑南帖论》两篇文章拉开了碑学兴起的序幕,后又有包世臣的《艺舟双楫》、康有为的《广艺舟双楫》让“尊卑贬帖”的风气开始充斥整个书坛。党晴梵虽然受碑学影响深重,但仍反对这种厚此薄彼的行为:“安吴持论薄香光,变化无端须较量。只是万毫齐力语,艺舟自诩有津梁。”

包世臣的《艺舟双楫》中有“万毫齐力”[38]之语,启功的《论书绝句》中恰有诗妙和:“横扫千军笔一枝,艺舟双楫妙文辞。无钱口数他家宝,得失安吴果自知。”[39]党氏认为,包世臣文辞愈发活跃,然与书艺相去愈远。诸如此类的独到见解,党晴梵还有许多。当然,他也有许多与同时代書家相似的论点。通过这些论点互证,有助于我们更好地了解当时的书学风貌。

“岣嵝神禹迹茫茫,蝌蚪遗文费榷扬。却怪用修多解释,支离附会写缥缃。”[40]党氏此诗单刀直入,提出当时屡遭翻刻、四处留迹的《岣嵝碑》(又名《禹王碑》)断然并非夏朝之物,而系宋人伪刊。他对明代杨慎的臆测行为深表不解,认为太过牵强。这正体现出党晴梵精辨史料真伪的端正态度,体现了他治学之严谨。

三、结语

我国18世纪有大量考古发现,一众青铜器、魏碑也在这一时间出土,涌现出了大量金石学爱好者,金石研究取得了长足进步。陕西关中地区作为西周虢季子白盘、西周散氏盘等钟鼎石鼓出土的地区,也诞生了许多金石研究学者。党晴梵显然是其中的典型代表。他精于金石文字考评、诗词创作、书法创作,幼年受家学影响而接触唐楷,童年入古莘学院,为日后研究金石学、古文学建立了基础。青年时期,他负笈沪上,接受了西式教育,壮年又投身军旅,与于右任等同时代书家广泛交游。与此同时,他积极地创作诗词、创办报刊、躬耕教育,中年又深耕学术,于金石考评、古文字学、思想史学研究领域树立了典范。

在书法方面,他师法广博又五体精能,其中以篆书和行草造诣最高。他的书法取法金文、石鼓、魏碑、“二王”、汉碑、唐楷、清隶等,熔铸碑帖于一炉。他以魏碑立基,以此进行辐射性创作,篆书金石浇铸,隶书汉碑正源,楷书样态多变,行草书结合融洽,面貌新颖独特。党晴梵的书学思想是近现代陕西书界罕有的能够通过论书诗作、书法创作实践、金石考据、思想史研究、古文字研究、书法交游等多个方面相互印证的书家,其中大篇幅的论书诗作是解读其书法史观、师法观、创作观的绝佳参照。

注释

[1]参见《党晴梵自传》。

[2]党晴梵.灵泉诗稿[M]//李克明,邓剑,主编.党晴梵诗文集 第一卷.西安:陕西人民教育出版社,2007:272.

[3]参见升允1904年发表于《秦中官报》的一文《请革三原县举人于伯循》。

[4]马大勇,陈龙.陕西靖国军诗群及其诗歌活动考论[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2020(3):147.

[5]王澹如,编.新闻学集[M].天津:《大公报》西安分馆,1931:195.

[6]参见党晴梵《靖国军陕西军纪》。

[7]同注[6]。

[8]党晴梵.论书[M]//李克明,邓剑,主编.党晴梵诗文集 第一卷.西安:陕西人民教育出版社,2007:200.

[9]党晴梵.鸳鸯七志斋藏石与灵山出土铜器[J].碑林集刊,2000(1):63.

[10]钟明善.书史论书雅韵入书——学习党晴梵先生的书学思想与书法艺术[A]//王德荣,党文兴,编.党晴梵先生遗墨.西安:陕西人民出版社,2012:5.

[11]倪文东.党晴梵的意韵超远[M]//倪文东.二十世纪陕西书法简史.西安:陕西人民美术出版社,2000:106.

[12]梁巘.评书论[M]//历代书法论文选.上海书画出版社,1979:575.

[13]董其昌.容台别集[M]//明清书法论文选.上海书店出版社,1994:218.

[14]同注[8],211页。

[15]张怀瓘.张怀瓘书论[M].长沙:湖南美术出版社,1997:17.

[16]同注[8],195—196页。

[17]同注[16]。

[18]党晴梵.隋董美人墓志[M]//李克明,邓剑,主编.党晴梵诗文集 第一卷.西安:陜西人民教育出版社,2007:211.

[19]同注[8],199页。

[20]同注[8]。

[21]同注[8]。

[22]刘正成,葛鸿桢,主编.中国书法全集49 明代编 祝允明卷[M].北京:荣宝斋出版社,1993:384.

[23]同注[8],201页。

[24]曹建.民国书法的观念与后碑学特征[J].中国书法,2008(12):28-33.

[25]同注[8],210页。

[26]李裕康,注.苏轼论书选注[M].南京:江苏美术出版社,1988:26.

[27]同注[26],4页。

[28]党晴梵.有闲阶级之写字与写字驾驭英雄[M]//李克明,邓剑,主编.党晴梵诗文集 第一卷.西安:陕西人民教育出版社,2007:111.

[29]同注[8],208页。

[30]同注[8],209页。

[31]同注[25]。

[32]同注[8],205页。

[33]同注[16]。

[34]同注[8],193页。

[35]同注[8],206页。

[36]同注[30]。

[37]启功.论书绝句[M].赵仁珪,注释.北京:生活 读书 新知三联书店,2002:172.

[38]同注[25]。

[39]同注[37],40页。

[40]同注[8],189页。