长期护理保险对子代劳动力市场表现的影响

韩笑 刘子宁

[摘 要] 长期护理保险是为参保人在失能时提供护理保障和经济补偿的制度安排,有利于减轻失能参保者所在家庭的护理负担,预期会对参保者家庭成员(如子女)的劳动供给产生影响。使用中国企业—员工匹配调查(CEES)2015年、2016年、2018年三期面板数据,采用合成DID方法研究长期护理保险政策实施对子代劳动力市场表现的影响及内在机制的结果表明:第一,相对于父母未参加长期护理保险的样本,父母参保的样本中个体的劳动时长、劳动收入及企业管理控制权得分显著提高;第二,健康提升效应是长期护理保险提升子代劳动力市场表现的作用机制;第三,长期护理保险提升劳动力市场表现的作用对女儿、较年轻的子女和受教育程度较高的子女更为显著。因此,长期护理保险的确起到了释放子代照料压力、激发劳动力市场活力的作用,这对于支撑老龄化社会的长期经济增长十分重要。

[关键词] 长期护理保险;劳动力市场表现;健康提升效应;合成DID

[DOI编号] 10.14180/j.cnki.1004-0544.2024.04.009

[中圖分类号] F842.6; F249.21 [文献标识码] A [文章编号] 1004-0544(2024)04-0080-14

基金项目:中国社会科学院青启计划项目“中国人口红利转变的独特性与长期经济增长”(2024QQJH133);2021年度国家青年自然科学基金项目“长期护理保险的溢出效应评估和政策优化研究”(72104262);2023年度教育部人文社会科学重点研究基地基金“中国特色多层次风险保障体系研究”(22JJD790092)。

作者简介:韩笑(1994—),女,经济学博士,中国社会科学院人口与劳动经济研究所助理研究员;刘子宁(1994—),女,经济学博士,中央财经大学保险学院讲师。

一、问题的提出

劳动力供给是影响经济产出和国家发展动力的关键因素之一。在当前我国老龄化程度不断加深的背景下,劳动力供给数量减少成为影响经济发展不可忽视的现象,如何扩大劳动供给以维持经济的持续增长是当前亟待解决的关键问题。与此同时,快速的老龄化伴随着失能群体规模的增大,居民的照料需求不断增加1。数据显示,2017年26个经济合作与发展组织(OECD)国家中有一半的65岁及以上的老年人存在日常生活能力(activities of daily living, ADL)障碍;17%的老年人在日常生活能力方面存在严重障碍1。这些老人在生活起居和医疗护理方面需要较多的外界帮助,来自家庭成员的非正式照料2成为重要的服务来源3。对于处在工作年龄的家庭照料者而言,非正式照料和劳动供给存在时间冲突,导致部分照料者不得不退出劳动力市场,这进一步加剧了老龄化引起的劳动供给不足问题。

为了满足老年群体日益增长的护理需求,提升高质量护理服务的可及性,建立来源可靠、发展可持续的护理服务付费模式,近年来我国开展了多样化的长期护理保险模式探索。2016年6月,人力资源社会保障部办公厅发布《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》,将14个省(直辖市)的15个城市设为长期护理保险试点城市,将山东省和吉林省设为两个重点联系省份,标志着中国长期护理保险制度试点在全国范围内的正式启动。2020年9月,国家医保局和财政部发布《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》,将另外14个城市设为长期护理保险试点城市,并提供了可供地方政府参考的指导方针和实施原则。各级地方政府积极响应,进一步充实和完善了具体的试点实施方案和政策措施。此外,许多城市自发探索建立了长期护理保险制度,截至2023年11月,长期护理保险试点已推广至全国27个省份的76个城市4。数据显示,2022年我国参加长期护理保险的人数共16990万,享受待遇人数121万,基金收入241亿元,基金支出104亿元,定点服务机构7679个,护理服务人员33万人5。

已有研究发现,长期护理保险的实施促进了当地正式照料服务市场的发展,使护理机构及人员数量增加,失能老人入住专业护理服务机构的概率上升6,家庭照料者的护理负担有所减轻,其劳动力市场表现得到改善7。因此,研究长期护理保险对失能者家庭成员的溢出效应,有助于从家户整体的角度出发,为提高社会劳动供给水平带来启发。基于以下考虑,本文对长期护理保险影响子代劳动力市场表现的程度和机制进行了研究:首先,子女和配偶通常是失能老人最主要的非正式照料者8,但由于失能老人的配偶一般也逐渐步入老年阶段,其健康状况和照料能力下降,因此预期子女将成为非正式照料的最主要来源;其次,失能老人的子代正处于事业发展的黄金年龄,在平衡事业和家庭方面面临较大困境。

二、文献评述

(一)非正式照料和正式照料之间的关系研究

由于长期护理保险制度旨在通过护理费用报销等方式降低参保者接受由养老院、照料中心等机构提供正式照料服务的门槛,因而很可能对失能者接受由家庭成员提供的非正式照料的需求产生影响。主流观点认为,正式照料与非正式照料存在替代关系,二者可以遵循一定比例替换。长期护理保险保障了失能者不会因为正式照料开支的增加而遭受较大的财产损失,从而削弱了家庭成员提供非正式照料的动机1,将家庭成员从繁重的照料负担中解脱出来2。还有一种观点认为,正式照料与非正式照料不存在显著的相关性,具有利他主义动机的家庭成员将失能者的福利水平纳入自身的效用函数,因此向失能者提供非正式照料成为家庭成员的道德义务和家庭规范3,不会受到长期护理保险待遇给付的影响。目前,国际上大多数的研究成果支持第一种观点,即长期护理保险的实施降低了家庭非正式照料的供给。

(二)非正式照料与家庭成员劳动力市场表现之间的关系研究

国内外众多研究比较了家庭内照料者与非照料者之间劳动供给的差异,发现提供非正式照料对于劳动供给有显著的负面影响4,照料负担会显著降低子女的劳动时长和收入水平,该影响对与老人合住的女性照料者来说尤为显著5。非正式照料对家庭成员劳动力市场表现的影响也体现在工作性质、职业类型、发展前景等多个方面。从工作性质角度看,非正式照料会减少已婚个体非农就业的概率,增加参与农业劳动等时间较为灵活的工作的概率6;从职业类型角度看,繁重的照料负担使家庭成员更倾向于选择文职等较为清闲、具有稳定收入来源的工作1;从发展前景角度看,照料负担的减轻有利于家庭成员获得连续的大段可支配时间,增加其全职工作的可能性2,有利于快速积累工作经验,提高生产效率,从而使其工资率和职业发展前景均得到改善。

基于正式照料、非正式照料、照料者劳动力市场表现三者之间的关系,旨在为失能者的正式照料费用提供经济补偿的长期护理保险制度预期也会影响照料者的劳动力市场表现。在理论研究方面,替代效应认为长期护理保险为正式照料服务提供了保险补偿機制,家庭照料者用正式照料替代非正式照料的动机增强,从而减少了照料时间,增加了劳动供给;收入效应认为长期护理保险对正式照料开支进行了经济补偿,在某些地区甚至直接给予一定的金钱补贴,因此具有消费平滑作用,削弱了家庭成员的劳工增加效应3,导致家庭成员减少其劳动供给。在实证研究方面,Fu等发现日本在首次引入长期护理保险后,社会劳动参与率显著提升4;Geyer等发现德国长期护理保险的现金给付方式抑制了家庭成员的劳动供给,且不同的待遇给付形式对家庭成员的劳动供给存在异质性影响5;Kim等发现韩国的长期护理保险对非正式照料的挤出作用随失能者健康状况的不同存在差异,验证了长期护理保险对家庭成员劳动供给的影响在不同群体中显著不同6。

(三)长期护理保险影响家庭成员劳动力市场表现的机制研究

健康作为一种重要的人力资本,容易受到高强度非正式照料的影响。研究发现,非正式照料会对家庭成员的身心健康产生长期的负面影响7,降低其社会交往水平,不利于其在职场上的表现8。其一,健康状况变差会导致家庭成员劳动生产率下降,阻碍其成功应聘或升职加薪,降低了劳动供给的激励9;其二,健康状况较差的个体对闲暇的偏好增加,从而倾向于退出劳动力市场10;其三,家庭成员可能受照料时间的约束而无暇就医,无法对其健康损耗进行及时补偿1。长期护理保险将家庭照料者从护理负担中解脱出来,从上述三个角度增加了其提供劳动供给的动机和能力。

与以往研究相比,本文可能存在以下三个方面的贡献:第一,本文基于企业层面的数据库进行研究。已有文献大多基于家庭微观调查进行,与劳动力市场相关的变量较少。而本文着眼于劳动力市场的多项指标,不仅研究了长期护理保险对子代劳动供给数量(以劳动时长衡量)的影响,还探究了劳动收入及个体对企业的管理控制权的变化,控制变量也涵盖了与工作状况相关的多项指标,研究结果更为可靠。第二,在现有文献的基础上,本文考虑到长期护理保险对健康等人力资本水平的影响,以自评健康状况指标为中介变量进行了健康提升效应机制分析。第三,本文聚焦性别、年龄与受教育水平进行异质性分析,对长期护理保险制度促进劳动力市场表现的目标人群进行了定位。

三、数据与方法

(一)数据来源

中国企业—员工匹配调查(China Employer-Employee Survey, CEES)是由中国社会科学院人口与劳动经济研究所、武汉大学、清华大学、香港科技大学等联合发起的一项企业与员工追踪调查。首轮调查于2015年在广东省的13个地级市的企业中开展,随后在2016年和2018年进行了追访。调查以第三次全国经济普查得到的制造业企业名录为抽样总体,结合工商、质监等部门的行政管理数据对抽样总体进行动态调整。

调查采用三阶段抽样方法抽取样本。第一阶段抽取县区,采用随机等距抽样方法在广东省的13个地级市中抽取20个县区;第二阶段抽取企业,在每一个县区,采用与企业职工人数成比例的PPS(probability proportionate to size sampling)抽样方法抽选25家企业;第三阶段抽取员工样本,将员工分为中高层管理人员和普通员工两种,根据企业规模的不同,采用随机等距抽样方法分别抽选出2—3名中高层管理人员和4—7名普通员工。CEES调查问卷包括企业问卷和员工问卷。企业问卷主要收集基本情况、生产销售、技术创新、质量竞争力和人力资源等信息;员工问卷主要收集个人信息、工作状况、工作历史、社会保险与福利、技能水平等信息。

本文基于2015年、2016年和2018年的三期面板数据研究长期护理保险对子代劳动力市场表现的影响。由于2015年基线调查仅在广东省开展,考虑到跨省份样本的劳动供给决策可能存在较大差异,本文将所用数据限制在广东省,样本量共计14936个。虽然只有失能到一定程度的参保者才能申请长期护理保险待遇给付,但长期护理保险的制定和实施过程能够促进当地护理机构及适老设施的发展,因此对于部分尚未收到长期护理保险待遇给付的参保者,相关基础设施、配套措施预期会对个体的照料决策产生影响。同时,由于失能程度进展迅速且难以逆转,本文认为生活中需要接受照料个体的子代的劳动决策和职业规划均会受到长期护理保险的影响。本文仅保留与“生活中需要接受照料的父亲或母亲”住在一起的样本,剩余样本量1445个(其中2015年482个,2016年624个,2018年339个)。目前,广东省已经实施长期护理保险的城市只有广州市(2017年实施)和深圳市(2021年实施),相关政策措施概况见表1。由于在CEES最后一轮调查(2018年)之前实施长期护理保险的城市仅有广州市,所以本文将深圳市划入对照组范围。CEES数据涉及的13个广东省地级市中,处理组为广州市,对照组为湛江市、阳江市、江门市、肇庆市、佛山市、中山市、珠海市、东莞市、深圳市、惠州市、揭阳市、潮州市。

(二)变量设置

本文的解释变量为父母“是否受到长期护理保险覆盖”,即长期护理保险政策试点城市与年份的交互项。由于长期护理保险政策的政策对象主要是老年人,且政策实施遵循的是“长期护理保险跟随医疗保险”的原则,本文参考于新亮等2的做法,若2018年数据中(广州市长期护理保险政策实施后)个体与父亲或母亲同住在广州市,则赋值为1;反之,赋值为0。本文的被解释变量有三个,分别是上个月每周工作小时数(上个月每周工作天数与每天工作小时数相乘)、月均收入(月均工资与月均奖金收入相加)的自然对数及企业管理控制权得分。其中,企业管理控制权是指受访者在企业内管理控制权的大小,该指标取值范围为20—100分,是下列四项评分之和:一是雇佣或解雇工人的控制权得分(25分),二是决定下级报酬的控制权得分(25分),三是企业重大投资决策的控制权得分(25分),四是公司股份转让决策的控制权得分(25分)。在上述每一项中,“完全由自己决定”计25分,“主要由自己决定”计20分,“与其他人共同决定”计15分,“不是主要决策者”计10分,“完全没有决定权”计5分。

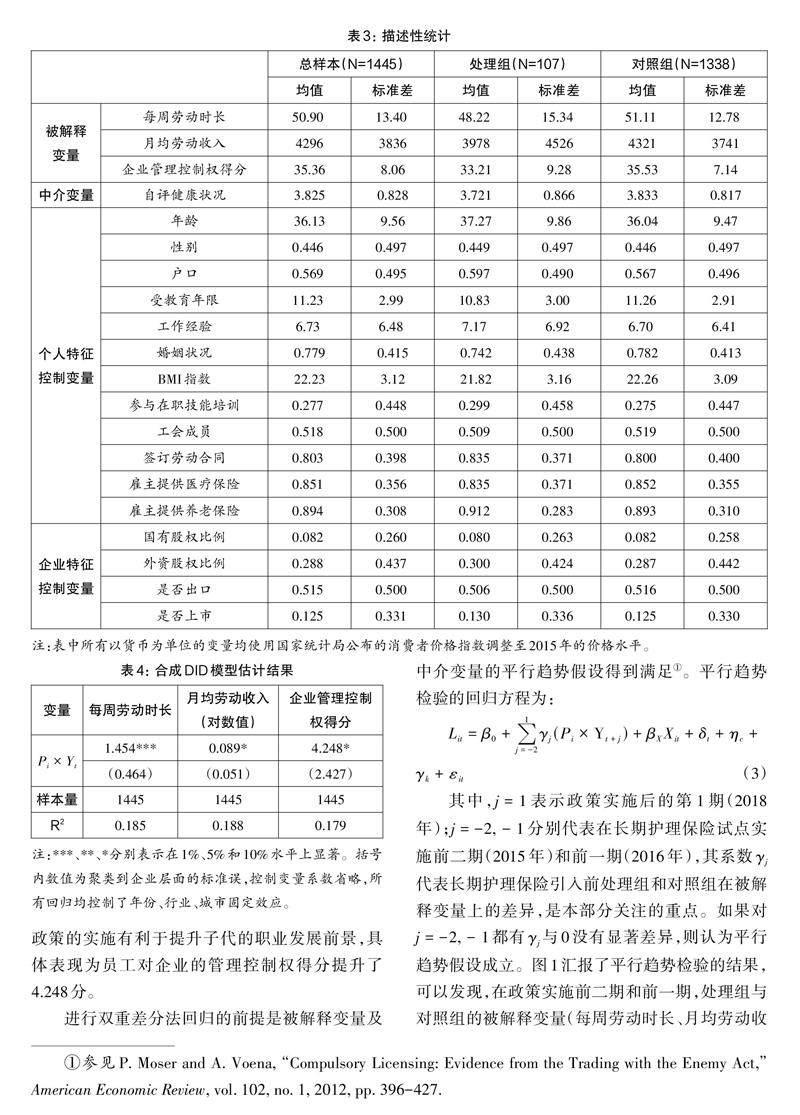

在机制分析部分,本文关注了长期护理保险影响子代劳动力市场表现的中介变量——自评健康状况。控制变量涵盖个人特征控制变量和企业特征控制变量两类,前者包括受访者的年龄、性别、户口、受教育年限、工作经验、婚姻状况、BMI指数、是否参与过在职技能培训、是否为工会成员、是否签订了劳动合同、雇主是否提供医疗保险、雇主是否提供养老保险;后者包括受访者所在企业的国有股权比例、外资股权比例、是否出口以及是否上市。模型同时控制了年份固定效应、行业固定效应及城市固定效应。表2列出了解释变量、被解释变量、中介变量及控制变量的定义,表3进行了描述性统计。

(三)实证方法

本文采用合成控制双重差分法(synthetic differences-in-differences,简称“合成DID”)进行实证检验。长期护理保险试点的实施在空间和时间两个维度具有差异,这是使用双重差分法的前提条件。由于在CEES最后一轮调查(2018年)前仅有广州市开展了长期护理保险试点,故本文的处理组为广州市中与父母共同居住且父母有照料需求的企业员工,对照组为广东省其他城市中与父母共同居住且父母有照料需求的企业员工。通过比较政策实施前后处理组与对照组子代劳动力市场表现的差异,得到长期护理保险政策实施效果的双重差分估计,回归方程为:

[Lit=β0+a(Pi×Yt)+βXXit+δt+ηc+γk+εit] (1)

其中,[Lit]是个体[i]在第[t]期的劳动力市场表现(每周劳动时长、月均劳动收入、企业管理控制权得分)。解释变量[Pi×Yt]表示长期护理保险政策实施情况。[Pi]为政策虚拟变量,处理组赋值为1,对照组赋值为0;[Yt]为年份虚拟变量,对2018年赋值为1,对2015年、2016年赋值为0。待估系数a为政策效应的大小。[Xit]表示控制变量向量,[δt]是年份固定效应,[ηc]是城市固定效应,[γk]为行业固定效应,[εit]为误差项。

然而,一个城市是否被选为长期护理保险试点可能本身就内生于处理组与对照组间的系统性差别,这种差别恰好成为该城市被选中为试点的原因。根据Arkhangelsky等的研究1,合成DID法通过比较处理组与合成对照组在政策實施前后的双重差分,估计出政策的平均处理效应,有效解决了可能存在的样本选择偏误及政策内生性问题。政策平均处理效应由下式中的估计量[a]衡量,[ωi]和[λt]为最优合成控制权重。

四、实证结果与分析

(一)基准回归结果

表4汇报了长期护理保险政策实施改善子代劳动力市场表现的合成DID模型估计结果。其中,第1列数据显示,在控制年份、行业和城市固定效应的条件下,长期护理保险政策实施后,与父母同住且父母需要照料的员工的劳动时长提升了1.454小时/周,表明长期护理保险政策实施对有照料需求老人的子代劳动供给数量具有促进效应。第2列数据显示,长期护理保险政策实施后,子代的月均收入提升了8.9%,表明长期护理保险不仅可以通过直接的待遇给付提升家庭的经济水平,还能通过刺激家庭成员的收入增长进一步提升家庭的抗风险能力。第3列数据显示,长期护理保险政策的实施有利于提升子代的职业发展前景,具体表现为员工对企业的管理控制权得分提升了4.248分。

进行双重差分法回归的前提是被解释变量及中介变量的平行趋势假设得到满足1。平行趋势检验的回归方程为:

其中,[j=1]表示政策实施后的第1期(2018年);[j=-2,-1]分别代表在长期护理保险试点实施前二期(2015年)和前一期(2016年),其系数[γj]代表长期护理保险引入前处理组和对照组在被解释变量上的差异,是本部分关注的重点。如果对[j=-2,-1]都有[γj]与0没有显著差异,则认为平行趋势假设成立。图1汇报了平行趋势检验的结果,可以发现,在政策实施前二期和前一期,处理组与对照组的被解释变量(每周劳动时长、月均劳动收入、企业管理控制权得分)与中介变量(自评健康状况)在95%的置信水平上无显著差异,平行趋势假设成立。

(二)稳健性检验

为验证前文结论的可靠性,本文通过多种方法开展稳健性检验:一是对被解释变量的极端值进行缩尾处理,二是采用倾向得分匹配下的双重差分法,三是替换被解释变量。这些稳健性检验结果均证实前文结论是可靠的。

1.考虑极端值的影响。极端值可能会对回归结果带来较大影响,因此本文对被解释变量进行了两端1%的缩尾,即在1%和99%分位数上删去被解释变量取极端值的样本,回归结果如表5-1所示。可以发现,主回归部分的结论稳健,长期护理保险对子代劳动力市场表现的影响依旧显著。

2.倾向得分匹配下的双重差分法(difference-in-difference under propensity score matching, PSM-DID)。本文参照齐秀琳和江求川的做法1,采用PSM-DID进行因果识别,0.05卡尺内1∶4近邻匹配结果如表5-2所示。可以发现,长期护理保险政策实施对子代劳动力市场表现的促进作用在10%的统计水平上显著。

3.替换被解释变量。本文进一步以“是否加班”替换“每周劳动时长”,以“小时收入”替换“月均劳动收入”,以“是否晋升”替换“企业管理控制权得分”进行估计。表5-3的估计结果显示,长期护理保险让子代有更多的富余时间选择加班,并使子代有更多的精力投入工作,进而有更多的机会实现职位晋升。然而,长期护理保险政策实施未对子代的小时收入产生显著影响,这表明基准回归中长期护理保险对月均劳动收入的拉升主要源于每周劳动时长的增加,而不是劳动生产率(以小时收入衡量)的提升。

五、机制分析与异质性分析

(一)机制分析

本文通过中介变量“自评健康状况”检验长期护理保险对子代劳动力市场表现的间接影响。如前所述,长期护理保险对照料者劳动供给的影响可能存在健康提升效应。实施长期护理保险之前,非正式照料负担可能会损害子代的身心健康1,降低其自评健康水平。实施长期护理保险之后,方便、廉价的正式照料服务的可及性提高,子代的非正式照料负担减弱,有利于改善其健康状况,从而增加劳动供给,改善其在工作场所的表现(如提高生产率、获得晋升机会等)2。本文选择自评健康状况作为长期护理保险健康提升效应的中介变量,在以往文献中,该指标被广泛应用于评价受访者的身心健康。

在对方程(1)的回归中,解释变量对被解释变量的影响用系数a来表示,这是长期护理保险影响子代劳动力市场表现的总效应。接下来,本文参照温忠麟和叶宝娟的观点1,通过构建两阶段中介效应模型分析影响机制。在第一阶段检验长期护理保险对中介变量的影响,通过检验后进入第二阶段,即验证中介变量是否介导了长期护理保险对子代劳动力市场表现的影响。回归方程如下:

其中,Mit为中介变量,即自评健康状况。上述两式中的控制变量与式(1)中的一致。根据式(4),本文构建了长期护理保险影响子代自评健康状况的DID回归模型,表6第1列展示了待估系数b的结果。可以发现,在其他因素不变的前提下,参加长期护理保险的样本中子代整体健康水平更高,自评健康得分提升0.153分2。综上初步表明,长期护理保险会促进子代与健康相关的人力资本增加。

进一步地,本文在长期护理保险影响子代劳动力市场表现的基准回归式(1)中加入中介变量,构建机制检验的第二阶段模型式(5)。表6第2—4列结果显示,在充分引入固定效应等一系列控制变量后,长期护理保险对劳动力市场表现的影响(待估系数a′)、自评健康状况對劳动力市场表现的影响(待估系数c)均显著,部分中介效应成立3。

(二)异质性分析

由于具有不同个体特征(如性别、年龄、受教育程度)的员工的劳动供给弹性存在差异,长期护理保险的实施预期将对不同群体产生异质性影响4。本部分关注长期护理保险对子代劳动力市场表现的影响在不同性别、年龄、受教育程度群体中的差异。

1.性别。近年来,中国女性群体的受教育水平不断提高,劳动参与率也随之上升。与以往相比,当前女性面临的平衡工作职责和照料负担的压力增大5。已有研究发现,面对同样的护理负担,女性比男性更有可能选择牺牲工作时间甚至退出劳动力市场以照料失能家庭成员1,而男性只有在别无选择的情况下才会成为家庭照料者。此外,女性照料者为失能家庭成员提供的非正式照料的强度比男性更大,具有相对更低的劳动参与率2。本部分针对不同性别的子样本分别进行双重差分回归。表7-1显示,相较于男性,长期护理保险对子代中女性群体的影响更大(每周劳动时长增加3.087小时、月均劳动收入提升8.5%、企业管理控制权得分增加5.209分)。对男性而言,长期护理保险对照料负担的减轻主要体现在月均劳动收入提高了9.2%,但其每周劳动时长和企业管理控制权得分并未显著改变。

2.年龄。在年龄方面,近年来随着居民预期寿命的延长,劳动者选择离开劳动力市场的年龄不断增长,延迟退休的情况增多3。不同年龄段的子代样本对长期护理保险等政策的劳动供给弹性可能存在差异。年龄较小的群体劳动能力相对较强,对政策冲击的反应较为迅速,劳动供给弹性相对较高;年龄较大的群体劳动能力相对较弱,对政策冲击的反应较为温和,劳动供给弹性相对较低。根据样本的年龄中位数(38岁),本文将样本分为数量大致相等的两组:38岁及以下的年轻群体和39岁及以上的中老年群体。在表7-2中,长期护理保险的引入更有效地刺激了子代样本中更年轻群体的劳动供给(每周劳动时长增加2.088小时、月均劳动收入提升9.7%、企业管理控制权得分增加4.125分)。相比之下,子代中年龄较大的群体的每周劳动时长和月均劳动收入增长幅度较小,这是因为其劳动能力随年龄的增长而下降,提高劳动供给的意愿相较年轻群体更低。

3.受教育程度。本文根据受教育年限的差异将样本划分为受教育15年以下(包括没上过学、小学、初中、高中)和受教育15年及以上(包括大专、本科、硕士、博士)两类,探究在不同受教育年限下长期护理保险对子代劳动力市场表现影响的差异。表7-3的回归结果显示,相较于受教育年限在15年以下的员工,长期护理保险对劳动力市场表现的影响不及15年及以上受教育年限的员工,即长期护理保险对受教育程度高的劳动力影响更大。人力资本理论认为,受教育水平高的个体具有更高的人力资本水平和劳动生产率,更倾向于将长期护理保险节省出来的照料时间放在工作或学习上,这部分人“底子好、进步快”,其劳动时长、劳动收入和企业管理控制能力均得到更大程度的提升,实现了人力资本积累的良性循环。

六、结论与政策建议

本文基于CEES三期面板数据使用合成DID方法,控制了个人层面、企业层面的控制变量及年份、城市、行业层面的固定效应,在此基础上对长期护理保险影响参保者子女劳动力市场表现的方向和机制进行了实证检验。研究结果显示,长期护理保险提高了子代的每周劳动时长(增加1.454小时)、月均劳动收入(提升8.9%)和企业管理控制权得分(提高4.248分)。机制分析表明,长期护理保险通过健康提升效应对子代的劳动力市场表现产生影响。长期护理保险将家庭成员从繁重的照料负担中解脱出来,增强了其对自身健康水平的关注,有利于提升其自评健康状况,从而进一步提升其劳动力市场表现。在进行多项异质性分析后,本文发现长期护理保险对子代劳动力市场表现的促进作用根据子代的性别、年龄、受教育年限的差异而存在异质性,女性、年龄较小、受教育水平较高的群体对长期护理保险政策实施的劳动供给弹性相对更高。上述结果对理解中国长期护理保险制度在人口老龄化背景下缓解劳动力短缺、促进劳动力资源合理配置具有重要意义。

随着中国人口老龄化程度的加深,劳动供给短缺将成为限制经济增长的重要因素。长期护理保险的实施对劳动供给的促进作用为解决这一问题提供了思路,也为其他老龄化国家提供了良好的制度范本。制度实施以来,政府通过为失能人群提供便捷可及的正式照料服务缓解了家庭成员的非正式照料压力,放松了失能群体子女的时间约束,帮助其提高劳动供给,追求更好的职业发展。这一政策效应能够在一定程度上增加家庭总体收入,提升居民福利水平,减少失能致贫的发生。同时,由于税收和社会保险缴费都以劳动收入为基础,因而长期护理保险对子代劳动力市场表现的提升将增加政府的税收收入,提高社会保障缴费水平,从而进一步加快长期护理保险制度的发展完善。由家庭收入提升、个体照料负担减小、健康水平提升等积极效应可知,长期护理保险具有显著的社会福利效应。因此,在人口老龄化背景下,政府投资长期护理保险制度及其配套设施的建设是经济可行的。根据国家卫生健康委员会的数据,2019年我国有4000余万失能老人1;全国老龄委预测,至2030年我国失能老年人数将达到6168万2。根据本文研究结果,长期护理保险的实施在2019年和2030年将分别释放5816万小时(4000万乘以1.454)和8968万小时(6168万乘以1.454)的每周劳动时长。可以预见,从长远来看,扩大长期护理保险的覆盖范围和受益人群以及提高待遇支付水平还将进一步刺激中国失能群体家庭成员的劳动供给,为长期的经济增长注入活力。

自2016年以来,我国长期护理保险制度试点运行已超过7年,目前各试点城市政策模式不尽相同,执行情况参差不齐,碎片化特征明显,部分城市覆盖群体与待遇水平差异较大,实际享受待遇的群体规模有限,制度内部存在若干突出矛盾。一是政策与执行之间的矛盾。由于资源不足、监管不力等,部分城市已出台的政策难以有效执行。二是服务供给与需求之间的矛盾。老龄化加深伴随着照护需求的激增,服务供给不足、质量参差不齐等现实问题给民众带来较大落差。三是资源分配与公平之间的矛盾。由于护理资源主要集中在城市地区,农村和偏远地区的护理服务质量与可及性仍然较差。四是顶层设计与地方实践的矛盾。由于全国统一的长期护理保险制度迟迟未能出台,地方筹资机制、服务提供存在较大差异,而2023年12月國家层面先行发布了失能等级评估标准并要求各地统一执行,又将给地方试点带来新的挑战。上述问题在一定程度上削弱了长期护理保险的保障功能和对劳动供给的促进作用。因此,未来应加快制度顶层设计,建立稳定多渠道的筹资来源,增加服务供给,优化资源配置,加大对农村和偏远地区照料资源的投入力度,探索引入市场机制提高服务质量和覆盖面,推进居家、社区、机构照料服务协调发展,从而进一步放松家庭成员的时间约束,优化劳动力市场的资源配置。此外,对于因客观因素及照料偏好而无法回归劳动力市场的家庭照料者,应探索通过现金补贴等形式为其所提供的非正式照料服务赋予更高的经济价值和社会认可。

责任编辑 倪子雯

1参见J. Feng, Z. Wang, and Y. Yu, “Does Long-Term Care Insurance Reduce Hospital Utilization and Medical Expenditures? Evidence from China,”Social Science & Medicine, vol. 258, 2020.

1参见OECD Indicators and OECD Hagvísar, Health at a Glance 2019: OECD Indicators, Paris: OECD Publishing, 2019, pp. 1-3.

2非正式照料一般指由家庭成员提供的长期照护;正式照料一般指由医院、护理院、养老院、社区卫生站/中心等机构提供的长期照护。

3参见J. Geyer, P. Haan, and T. Korfhage, “Indirect Fiscal Effects of Long-Term Care Insurance,” Fiscal Studies, vol. 38, no. 3, 2017, pp. 393-415.

4按实施先后顺序,76个城市分别为:青岛、潍坊、长春、日照、南通、上饶、济南、邢台、松原、北京、吉林(市)、荆门、承德、上海、石河子、安庆、杭州、成都、徐州、广州、临沂、嘉兴、临汾、齐齐哈尔、苏州、聊城、泰安、宁波、重庆、白山、滨州、济宁、克拉玛依、淄博、昌吉回族自治州、东营、台州、菏泽、烟台、长沙、威海、金华、贺州、常州、德州、无锡、扬州、枣庄、秦皇岛、舟山、呼伦贝尔、乌鲁木齐、温州、泰州、通化、延边朝鲜族自治州、唐山、石家庄、天门、乌海、宜昌、保定、甘南藏族自治州、泉州、黔西南布依族苗族自治州、湘潭、天津、福州、昆明、汉中、呼和浩特、晋城、开封、盘锦、南宁、深圳。

5参见中华人民共和国民政部:《2022年度国家老龄事业发展公报》,2023年12月14日,https://www.gov.cn/govweb/lianbo/bumen/202312/content_6920261.htm,2023年12月25日。

6参见蒋曼、罗力、戴瑞明等:《长期护理保险对老年健康服务产业发展的影响探索》,《中国卫生资源》2019年第1期。

7参见R. Fu, H. Noguchi, and A. Kawamura, et al., “Spillover Effect of Japanese Long-Term Care Insurance as an Employment Promotion Policy for Family Caregivers,” Journal of Health Economics, vol. 56, 2017, pp. 103-112.

8参见L. H. Ryan, J. Smith, and T. C. Antonucci, et al., “Cohort Differences in the Availability of Informal Caregivers: Are the Boomers at Risk?” The Gerontologist, vol. 52, no. 2, 2012, pp. 177-188.

1参见L. E. Pezzin, P. Kemper, and J. Reschovsky, “Does Publicly Provided Home Care Substitute for Family Care? Experimental Evidence with Endogenous Living Arrangements,” Journal of Human Resources, vol. 31, no. 3, 1996, pp. 650-676.

2参见N. B. Coe, M. M. Skira, and C. H. Van Houtven, “Long-Term Care Insurance: Does Experience Matter?”Journal of Health Economics, vol. 40, 2015, pp. 122-131.

3参见J. Klimaviciute, “Long-Term Care Insurance and Intra-family Moral Hazard: Fixed vs Proportional Insurance Benefits,” The Geneva Risk and Insurance Review, vol. 42, 2017, pp. 87-116.

4以美国为例,Van Houtven等发现美国的男性照料者比男性非照料者工作的可能性更低;Skira发现美国的女性照料者更可能为父母提供重症监护,从而就业的可能性比非照料者低。以加拿大为例,Lilly等发现家庭照料者的劳动参与率低于非照料者。以英国为例,Carmichael等发现无论是男性还是女性,每周提供超过10小时的护理会降低其劳动参与率。以日本为例,研究显示家庭照料者提供非正式照料对劳动供给有负面影响。参见C. H. Van Houtven, N. B. Coe, and M. M. Skira, “The Effect of Informal Care on Work and Wages,” Journal of Health Economics, vol. 32, no. 1, 2013, pp. 240-252; M. M. Skira, “Dynamic Wage and Employment Effects of Elder Parent Care,” International Economic Review, vol. 56, no. 1, 2015, pp. 63-93; M. B. Lilly, A. Laporte, and P. C. Coyte, “Do They Care Too Much to Work? The Influence of Caregiving Intensity on the Labor Force Participation of Unpaid Caregivers in Canada,” Journal of Health Economics, vol. 29, no. 6, 2010, pp. 895-903; F. Carmichael and S. Charles, “The Opportunity Costs of Informal Care: Does Gender Matter?” Journal of Health Economics, vol. 22, no. 5, 2003, pp. 781-803; H. Yamada and S. Shimizutani, “Labor Market Outcomes of Informal Care Provision in Japan,” Journal of the Economics of Ageing, vol. 6, pp. 79-88.

5参见蒋承、赵晓军:《中国老年照料的机会成本研究》,《管理世界》2009年第10期。

6参见张良、徐翔:《家庭照料影响劳动参与存在性別差异吗?》,《财经问题研究》2020年第8期。

1参见田艳平:《农民工职业选择影响因素的代际差异》,《中国人口·资源与环境》2013年第1期。

2参见R. Blundell, L. Pistaferri, and I. Saporta-Eksten, “Consumption Inequality and Family Labor Supply,” American Economic Review, vol. 106, no. 2, 2016, pp.387-435.

3当家庭遭遇不利冲击而总收入减少或总支出增加时,家庭成员有增加劳动供给换取收入的激励,这种效应称为“劳工增加效应”。

4参见R. Fu, H. Noguchi, and A. Kawamura, et al., “Spillover Effect of Japanese Long-Term Care Insurance as an Employment Promotion Policy for Family Caregivers,” Journal of Health Economics, vol. 56, 2017, pp. 103-112.

5参见J. Geyer and T. Korfhage, “Labor Supply Effects of Long-Term Care Reform in Germany,” Health Economics, vol. 27, no. 9, 2018, pp. 1328-1339.

6参见H. B. Kim and W. Lim, “Long-Term Care Insurance, Informal Care, and Medical Expenditures,” Journal of Public Economics, vol. 125, 2015, pp. 128-142.

7参见N. B. Coe and C. H. Van Houtven, “Caring for Mom and Neglecting Yourself? The Health Effects of Caring for an Elderly Parent,” Health Economics, vol. 18, no. 9, 2009, pp. 991-1010; H. Schmitz and M. Westphal, “Short-and-Medium-Term Effects of Informal Care Provision on Female Caregivers Health,” Journal of Health Economics, vol. 42, 2015, pp. 174-185.

8参见N. M. Kohl, K. N. Mossakowski, and I. I. Sanidad, et al., “Does the Health of Adult Child Caregivers Vary by Employment Status in the United States?” Journal of Aging and Health, vol. 31, no. 9, 2019, pp. 1631-1651.

9参见张川川:《健康变化对劳动供给和收入影响的实证分析》,《经济评论》2011年第4期。

10参见李琴、谭娜:《健康与老年人劳动供给关系研究综述》,《电子科技大学学报》(社科版)2019年第3期。

1参见余央央、邹文玮、李华:《老年照料对家庭照料者医疗服务利用的影响——基于中国健康与养老追踪调查数据的经验研究》,《劳动经济研究》2017年第6期。

2参见于新亮、左雅璇、冯霄汉等:《长期照护保险、女性就业与劳动平权——基于世代交叠模型和合成控制法的研究》,《财经研究》2021年第10期。

1参见D. Arkhangelsky, S. Athey, and D. A. Hirshberg, et al., “Synthetic Difference-in-differences,” American Economic Review, vol. 111, no. 12, 2021, pp.4088-4118.

1参见P. Moser and A. Voena, “Compulsory Licensing: Evidence from the Trading with the Enemy Act,” American Economic Review, vol. 102, no. 1, 2012, pp. 396-427.

1参见齐秀琳、江求川:《数字经济与农民工就业:促进还是挤出?——来自“宽带中国”政策试点的证据》,《中国农村观察》2023年第1期。

1参见T. Barnay and S. Juin, “Does Home Care for Dependent Elderly People Improve Their Mental Health?” Journal of Health Economics, vol. 45, 2016, pp. 149-160.

2参见V. Ganapathy, G. D. Graham, and M. D. DiBonaventura, et al., “Caregiver Burden, Productivity Loss, and Indirect Costs Associated with Caring for Patients with Poststroke Spasticity,” Clinical Interventions in Aging, vol. 10, 2015, pp. 1793-1802.

1參见温忠麟、叶宝娟:《中介效应分析:方法和模型发展》,《心理科学进展》2014年第5期。

2边际效应结果显示,在长期护理保险的影响下,子代自评健康状况为“很差”的概率降低了36.7%,“较差”的概率降低了19.4%,“一般”的概率提升了26.6%,“较好”的概率提升了15.9%,“很好”的概率提升了13.6%。

3在长期护理保险影响子代每周劳动时长、月均劳动收入、企业管理控制权得分的总效应中,通过子代自评健康状况传递的效应占比分别为9.6%(=0.153×0.909/1.454)、10.3%(=0.153×0.060/0.089)和4.3%(=0.153×1.190/4.248)。

4参见R. Blundell, L. Pistaferri, and I. Saporta-Eksten, “Consumption Inequality and Family Labor Supply,” American Economic Review, vol. 106, no. 2, 2016, pp.387-435; F. Carmichael and S. Charles, “The Opportunity Costs of Informal Care: Does Gender Matter?” Journal of Health Economics, vol. 22, no. 5, 2003, pp. 781-803.

5参见M. Makita, “Gender Roles and Social Policy in an Ageing Society,” International Journal of Ageing and Later Life, vol. 5, no. 1, 2010, pp. 77-106.

1参见M. M. Skira, “Dynamic Wage and Employment Effects of Elder Parent Care,” International Economic Review, vol. 56, no. 1, 2015, pp. 63-93; M. B. Lilly, A. Laporte, and P. C. Coyte, “Do They Care Too Much to Work? The Influence of Caregiving Intensity on the Labor Force Participation of Unpaid Caregivers in Canada,” Journal of Health Economics, vol. 29, no. 6, 2010, pp. 895-903.

2参见M. M. Skira, “Dynamic Wage and Employment Effects of Elder Parent Care,” International Economic Review, vol. 56, no. 1, 2015, pp. 63-93.

3參见M. Hirazawa and A. Yakita, “Labor Supply of Elderly People, Fertility, and Economic Development, ”Journal of Macroeconomics, vol. 51, 2017, pp. 75-96.

1参见王秉阳、龚雯:《4000万失能老人如何照料?我国进一步明确怎么服务、谁来服务、如何买单等问题》,2019年8月29日,https://www.gov.cn/xinwen/2019-08/29/content_5425729.htm,2023年12月25日。

2参见余桔云、朱强虎、刘婕:《推动多层次老年照护体系高质量发展》,2023年2月15日,https://www.cssn.cn/skgz/bwyc/202302/t20230215_5588181.shtml,2023年12月25日。