高管海外背景与在位企业探索式创新:一个多层次调节模型

王子蔚 刘军 徐若凡

摘 要:创新是引领发展的第一动力,在位企业创新是产业转型升级与高质量发展的微观着力点。基于A股上市公司数据,实证分析发现:高管海外背景正向影响在位企业探索式创新。调节效应分析表明,高管团队异质性、业绩期望落差在高管海外背景对在位企业探索式创新影响过程中发挥倒U型调节作用,地区数字经济发展水平正向调节高管海外背景对在位企业探索式创新的影响。机制分析结果表明,高管海外背景可以通过强化高管过度自信、提升企业风险承担水平和优化企业人力资本结构促进在位企业探索式创新。

关键词:在位企业;海外背景;探索式创新;高管团队异质性;业绩期望落差;数字经济

DOIDOI:10.6049/kjjbydc.2022120129

中图分类号:F272.91 文献标识码:A 文章编号:1001-7348(2024)09-0130-10

0 引言

“双元”意指在动态环境中组织既能有效运作当前事业,又能主动适应未来需求变化的能力特征。长期以来,我国企业通过利用式创新维持现有竞争优势(肖书锋,王可昕,2022),但从现实条件看,利用式创新已经无法应对动态环境中创新边界扩展、创新过程交叠、衍生创新频出等创新管理新变化[1]。由此,变革导向的探索式创新成为企业获取竞争优势的必然选择。事实上,创新是人才的创新,人才是支撑创新发展的第一资源。高管是组织战略决策的主要制定者与执行者,会根据个体认知与价值观对外界环境变化作出反应,进而影响组织战略选择。因此,需要关注探索式创新底层逻辑,从管理者异质性角度探讨高管个体特征对探索式创新的影响。2021年,回国创新创业的留学人员首次超过100万人,为我国企业提升国际化创新水平、推动产业升级和经济高质量发展奠定了坚实的人才基础。海外经历对个体归因倾向、智力灵活度和生活态度等方面具有深刻影响。从个性特征看,海归高管具有开阔的国际视野,对新事物和新观点接受程度高,更乐于承担风险[2]。在西方个体主义文化影响下,具有海外背景的高管会表现出较强的自信心和自我表达意识,敢于提出创新性意见[3]。从思维观念看,海归高管形成的可持续发展理念和长期目标导向能够提高其对绿色创新的关注度,从而推动企业可持续发展[4]。海归董事的道德观念和社会责任意识较强,有利于防范企业股价崩盘风险[5]。现有高管海外背景与创新关系研究发现,海归高管能够促进企业探索式创新,但鲜有文献对在位企业与其它企业进行区分。凭借良好的资源基础,在位企业能够对异质性知识进行较好的吸收[6],所形成的组织惯例可以提高运营管理效率,因而被认为是数字技术革命和产业革命的主力军。然而,数字化创新变革中,85%的在位企业转型成效不显著,其中不乏高管团队完善的大中型企业。回到理论层面,具有海外背景的高管能否带领在位企业实现探索式创新需要得到更多关注。

相关研究发现,个体特质与组织情境并非是孤立存在的,组织内部资源、能力条件和组织外部制度环境等权变因素也是解释具有海外背景的高管价值创造差异的关键。与新创企业相比,在位企业作为探索式创新的主阵地,所嵌入的利益相关者网络更为庞大,与网络中各方参与者联系更为紧密,组织情境因素能够为在位企业带来丰富的情境价值。例如,作为高度复杂决策过程,探索式创新通常需要高管团队成员间的密切配合,但较少研究关注高管团队特征作为情境因素的影响。鉴于此,本文研究高管团队异质性对高管海外背景与探索式创新关系的调节作用,进一步探讨组织层面业绩期望落差和外部环境层面数字经济发展水平的调节作用。业绩期望落差是企业战略行为的重要参考依据,高管能够根据期望业绩与实际业绩的差值决定问题搜寻范围。随着参照标准点变化,搜寻行为会表现出不同的风险偏好特征,最终影响企业战略选择[7]。从外部环境看,在数字技术影响下,创新价值创造方式由封闭价值链变为开放价值网络,进一步发展为创新生态系统。由此,数字经济发展水平能否影响海外高管作用的发挥有待进一步研究。综上所述,关注组织内外部因素对在位企业的影响,将高管团队异质性、业绩期望落差和地区数字经济发展水平等多层次情境因素纳入研究框架,识别在位企业高管海外背景对探索式创新的作用边界具有理论意义与现实价值。

本文可能的贡献在于:第一,从高管海外背景角度丰富双元创新微观层面的前因研究,进一步探讨高管异质性因素对双元创新的影响。第二,从团队层面、组织层面和外部环境层面,揭示在位企业高管海外背景对探索式创新的作用边界条件,将微观、宏观情境因素纳入研究框架,以期丰富高管海外背景对探索式创新的作用边界研究。第三,从实践意义看,可为在位企业选聘高管提供依据,为处于经营困境的企业利用探索式创新转危为安提供新思路,甚至为企业通过数字化转型增强竞争优势带来启示。

1 理论分析与研究假设

1.1 高管海外背景与在位企业探索式创新

相较于利用式创新关注现有产品和技术改进,探索式创新需要较高的风险性投入,可重塑企业创新能力、创新资源和创新范式,对组织关键性资源提出了更高的要求。在海外环境中需要克服语言障碍和生活习惯差异,高管由此获得的自信、乐观、希望、韧性等心理资本随着其回国工作发生转移和扩散并被进一步利用[8]。员工可以通过学习和模仿获取高管心理资本这一行为营造积极的组织氛围,提高对探索式创新的接受度,帮助在位企业摆脱对先前能力、固有客户关系、流程惯例、认知图式等主导逻辑的路径依赖,进而以较低成本进行探索式创新。此外,高管与海外企业、科研机构、社会组织等建立的社会网络和人际关系不仅可以带来非冗余信息,满足企业探索式创新对多样化信息的需求,缓解创新过程中信息不对称导致的不确定性风险,有助于高管从多角度对探索式创新进行意义建构,降低探索式创新风险,而且可以提高企业资源整合、重构和获取能力,幫助高管更快、更准确地识别与捕捉创新机会[9]。

路径依赖性使得在位企业高管倾向于复制之前的成功而不是基于当前环境制定战略。出于损失规避心理,高管将投入大量时间和精力的职位内化为个人禀赋的一部分,偏好短期确定性收益以换取现有职位的稳定性[10]。因此,在位企业高管实施探索式创新的意愿和动机较弱。海外工作、学习经历带来的先进管理知识和技能可以帮助在位企业高管对探索式创新进行准确分析与判断[4] ,增强其对探索式创新的信心和控制力,弱化其短期目标导向,从而推动探索式创新。此外,具有海外背景的高管在中国经理人市场上属于稀缺资源,自带的“明星光环”使其承担着企业利益相关者较高的期待[2, 11]。角色理论认为,个体在承担角色的同时,需要满足他人对这一角色的期望,会为获得积极评价而实施符合角色期望的行为[12]。为了尽快获取声誉和合法性,具有海外背景的高管会尝试实施探索式创新等非常规行为,改变在位企业建立的规则和结构,强化探索式创新实施意愿和动机。

根据以上分析,本文提出以下假设:

H1:高管海外背景能够促进在位企业探索式创新。

1.2 团队层面:高管团队异质性的调节作用

高管团队异质性能够反映高管团队成员在性别、年龄、教育背景、职能背景等人口特征塑造的认知基础和价值观差异程度,从而影响组织战略选择和绩效[13]。首先,高管团队异质性可以缓解特征相似成员因过度比较引发的情感冲突[14],为具有海外背景的高管制定探索式创新战略营造和谐的氛围,从而强化高管决策自主性。其次,高管团队异质性可以缓解团队成员认知结构与心智地图高度一致的问题,帮助成员从多视角分析问题,进而为探索式创新决策提供更加广泛的认知资源,防止高管因陷入团队迷思而错过创新时机[15]。最后,高管团队异质性带来的知识经验可以显著促进团队学习,提升成员发现问题与解决问题的能力[16]。在与外部创新信息持续互动过程中,具有海外背景的高管对探索式创新的认知不断更新,进而对探索式创新机会与风险形成科学预判,有利于提高其对探索式创新机会的感知与利用能力。

然而,高管团队异质性程度过高容易造成团队凝聚力下降和成员间矛盾冲突问题[17],团队中的利益目标会分散高管注意力,降低高管对探索式创新的关注度。同时,当高管个体无法感受其他高管的尊重和信任时,会以减少对所在团队的情感承诺作为消极反馈,进而抑制实施探索式创新的内在动机。此外,不和谐的团队氛围会弱化团队成员对探索式创新的信心和自我效能感,从而进一步降低实施探索式创新的可能性。

根据以上分析,本文提出以下假设:

H2:高管团队异质性在高管海外背景与在位企业探索式创新间发挥倒U型调节作用。

1.3 组织层面:业绩期望落差的调节作用

企业行为理论认为,通过比较实际业绩与期望业绩可以将企业经营状态分为成功、失败两种状态,进而为高管搜寻和冒险行为提供参考。当实际业绩低于期望业绩时表现为期望落差,一方面,根据前景理论,面对同样程度的收益和损失,个体会对损失更为敏感。因此,当处于业绩期望落差时,高管会选择实施探索式创新等非常规行为对现状进行响应[18]。另一方面,业绩期望落差可能对组织合法性和高管个人声誉造成威胁,为了重获合法性和重塑个人声誉,高管需要通过变革展示自己的自信心和实力,进而采取探索式创新等非常规行为直至业绩提升至期望水平。

业绩期望落差过大可能导致企业经营困境,高管会因对失败的担忧而将注意力转向企业生存问题,进而抑制探索式创新等非常规行为。由此,在位企业路径依赖性和资源承诺性进一步增强,最终导致其维持现状的刚性增强。根据威胁刚性理论,面对威胁时维持现状的刚性主要有两个来源,即信息处理能力下降和控制强化[19]。信息处理能力下降是指高管面对失败压力容易产生焦虑、抑郁情绪,导致其注意力配置范围收窄。此时,高管注意力集中在业绩期望落差对个人声誉和职位稳定性的威胁上,倾向于在所有答案中搜寻风险和复杂程度较低的解决方案,对探索式创新等基于长期导向和变革导向的行为缺乏实施意愿与动机。控制强化是指对经营困境的感知使得组织集权倾向更加明显,逐渐被强化的制度化与标准化操作流程及惯例会削弱高管自主权,导致组织战略柔性降低,进而阻碍探索式创新。

根据以上分析,本文提出以下假设:

H3:业绩期望落差在高管海外背景与在位企业探索式创新间发挥倒U型调节作用。

1.4 外部环境层面:地区数字经济发展水平的调节作用

随着人工智能、区块链、云计算、大数据等数字技术发展,算法、数据等新型资源突破了传统资源、要素形态与结构限制,呈现出高度流动性、共享性和开放性特征。首先,数字技术应用能够提高信息交换与资源匹配效率,为在位企业进入新兴市场或潜在市场降低学习门槛和资源获取门槛(余江等,2018)。在位企业可以低成本地实现产品和服务创新,从而降低探索式创新风险。其次,资源跨价值链流动过程中,封闭价值链条被开放价值网络所取代,呈现出生态系统特性。凭借丰富的关系网络和较强的市场势力,在位企业能够在数字化平台与创新生态系统中占据中心位置,进而实现市场信号快速传递。这不仅可以提高在位企业高管对新兴或潜在市场机会的感知能力,而且能够提高具有海外背景的企业高管对探索式创新价值创造路径、关键任务和未来发展方向的理解与把控能力[20]。最后,通过数字化平台进行创新资源交换与共享有助于企业整合内外创新资源,提高资源配置效率,满足探索式创新对资源总量和结构的要求。因此,数字经济发展水平可以强化高管海外背景对在位企业探索式创新的促进作用。

根据以上分析,本文提出以下假设:

H4:地区数字经济发展水平在高管海外背景与在位企业探索式创新间发挥正向调节作用。

2 研究设计

2.1 样本选择与数据来源

现有研究主要根据企业成立年限与高管主观判断将企业划分新创企业和在位企业。本文选择2011—2021年沪深交易所A股上市企业数据,并以10年(成立年限)为分界线,将样本企业划分为新创企业和在位企业。同时,剔除已经退市企业和成立不满10年(含10年)的企业、ST类企业、金融类企业和缺失值较多的企业样本。经过筛选,得到26 461个观测值。其中,高管海外背景、高管团队异质性、业绩期望落差、探索式创新和控制变量相关数据来自国泰安数据库,地区数字经济发展水平相关数据来自北京大学数字普惠金融指数和EPS数据平台中各省份统计年鉴。此外,为了缓解极端观测值对估计结果的影响,本文采用Stata 16.0軟件对主要连续变量进行1%和99%水平上的缩尾处理。

2.2 变量选取

2.2.1 被解释变量

探索式创新(Exploration)。基于March[21]对探索和利用的定义,探索式创新具有搜寻、改变、风险承担、实验、发现等特征。发明专利技术含量高、审批过程复杂、专利保护年限长,符合探索式创新特点,因而适用于衡量探索式创新。因此,借鉴汤莉等[22]的研究成果,本文采用发明专利授权量取对数衡量探索式创新水平。

2.2.2 解释变量

高管海外背景(Oversea)。借鉴王德宏等[5]的研究成果,本文将海外背景分为海外工作经历和海外学习经历,采用高管团队中具有海外背景的高管人数占高管团队总人数的比值测度高管海外背景。

2.2.3 调节变量

高管团队异质性(Heter)。根据方鑫等[23]的研究成果,本文采用高管团队人口特征中的年龄异质性、性别异质性、教育背景异质性和职能背景异质性标准化均值衡量高管团队异质性。其中,高管年龄为连续变量,采用变异系数表示(高管团队年龄标准差/高管团队年龄平均值)。本文采用Herfindal-Hirshman系数法对性别异质性、教育背景异质性和职能背景异质性进行计算,公式为Heter=1-∑ni=1H2i。其中,Hi表示高管团队中i类成员所占比重,n为种类数量。所得系数越接近1,表明团队成员在某一特征上的异质性程度越高。高管团队成员教育背景分为中专及以下、大专、本科、硕士研究生、博士研究生5个层次。根据Hambrick等[13]的分类,本文将职能背景分为产出型职能背景(市场营销、销售、研发等)、生产型职能背景(生产、流程管理、财务等)和外围型职能背景(法律和融资)3类。

业绩期望落差(Baspir)。借鉴Ref等[24]的研究成果,将历史业绩期望落差和行业业绩期望落差权重各占50%的线性组合作为综合指标衡量业绩期望落差。其中,企业i在t年的历史业绩期望落差是指企业当年实际业绩(Pi,t)低于历史期望水平(Ai,t)的差值。其中,采用ROA表示实际业绩,采用递归度量公式Ai,t=α1Pi,t-1+(1-α1)Ai,t-1对历史业绩期望进行计算,本文汇报α1取0.6的计算结果。对实际业绩低于历史业绩期望的差值负向截尾再取绝对值,由此得到历史业绩期望落差。行业业绩期望落差是指实际业绩(Pi,t)低于行业期望水平(IEi,t)的差值。行业业绩期望计算公式为IEi,t=α2IPi,t-1+(1-α2)IEi,t-1,其中,IPi,t-1表示企业所在行业全部企业实际业绩的中位数,本文汇报α2取0.6的计算结果。同样,对实际业绩低于行业业绩期望的差值负向截尾再取绝对值,由此得到行业业绩期望落差。

地区数字经济发展水平(Digital)。借鉴赵涛等[25]的研究成果,构建数字经济发展水平评价指标体系,采用熵值法基于每百人互联网用户数、计算机服务和软件从业人员占比、人均电信业务总量、每百人移动电话用户数和数字普惠金融指数计算综合指数,以此衡量数字经济发展水平。

2.2.4 控制变量

根据已有研究成果[11, 23],本文从团队、组织和外部环境层面选取以下控制变量:①高管团队规模(TMTsize):采用高管团队总人数取对数表示;②营业收入增长率(Growth):采用本年度较上一年度营业收入的增长率表示;③总资产收益率(ROA):采用净利润比总资产平均余额表示;④董事会规模(Board):采用董事会人数取对数表示;⑤第一大股东占比(Top1):采用第一大股东持股数量占总股数的比值表示;⑥所有权性质(SOE),国有企业取1,非国有企业取0;⑦两职合一(Dual),董事长与总经理为同一人取1,不为同一人取0;⑧市场化程度(MI):采用王小鲁等编制的《中国分省份市场化指数报告(2018)》中的市场化总指数,依据历年增长幅度将该数据更新至2021年。此外,本文控制了行业(Industry)和年份(Year)固定效应。

2.3 研究方法与模型设定

为检验高管海外背景对探索式创新的影响,本文构建模型(1),如式(1)所示。Explorationi,t+1=β0+β1Overseai,t+β2∑CVi,t+∑Year+∑Industry+εi,t (1)

为检验高管团队异质性对高管海外背景与探索式创新关系的调节效应,本文构建模型(2),如式(2)所示。

Explorationi,t+1=β0+β1Overseai,t+β2Heteri,t+β3Heter2i,t+β4Overseai,t*Heteri,t+β5Overseai,t*Heter2i,t+β6∑CVi,t+∑Year+∑Industry+εi,t(2)

为检验业绩期望落差对高管海外背景与探索式创新关系的调节效应,本文构建模型(3),如式(3)所示。

Explorationi,t+1=β0+β1Overseai,t+β2Baspiri,t+β3Baspir2i,t+β4Overseai,t*Baspiri,t+β5Overseai,t*Baspir2i,t+β6∑CVi,t+∑Year+∑Industry+εi,t(3)

為检验地区数字经济发展水平对高管海外背景与探索式创新关系的调节效应,本文构建模型(4),如式(4)所示。

Explorationi,t+1=β0+β1Overseai,t+β2Digitali,t+β3Overseai,t*Digitali,t+β4∑CVi,t+∑Year+∑Industry+εi,t(4)

其中,下标i为企业,t为年度,CV为控制变量,ε是随机误差项。模型(1)—(4)为年份—行业双向固定效应模型,并在企业层面聚类计算标准误。另外,相对于被解释变量,解释变量、调节变量和控制变量作滞后一期处理,以缓解潜在反向因果问题。

3 实证结果分析

3.1 变量描述性统计

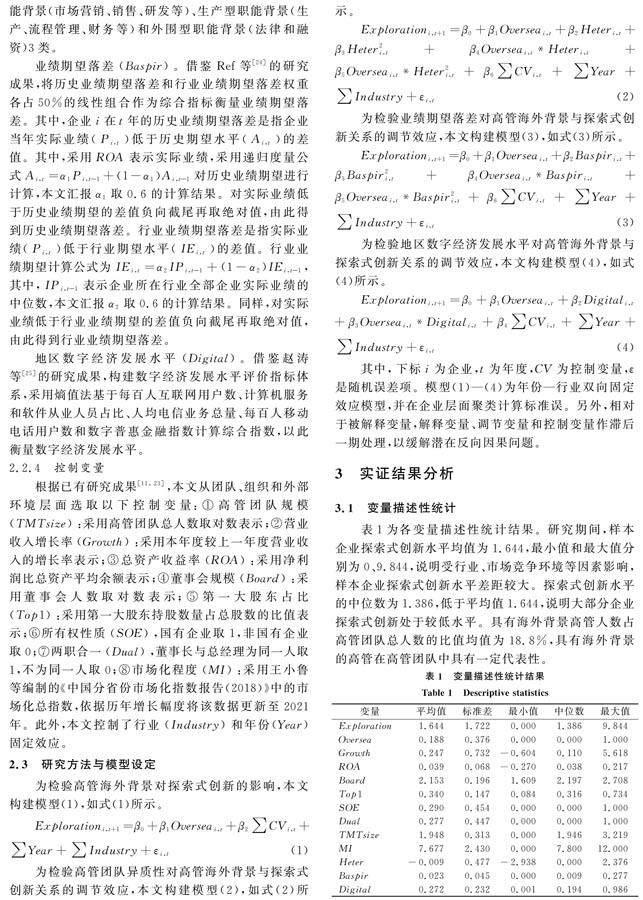

表1为各变量描述性统计结果。研究期间,样本企业探索式创新水平均值为1.644,最小值和最大值分别为0、9.844,说明受行业、市场竞争环境等因素影响,样本企业探索式创新水平差距较大。探索式创新水平的中位数为1.386,低于平均值1.644,说明大部分企业探索式创新处于较低水平。具有海外背景高管人数占高管团队总人数的比值均值为18.8%,具有海外背景的高管在高管团队中具有一定代表性。

3.2 变量相关系数分析

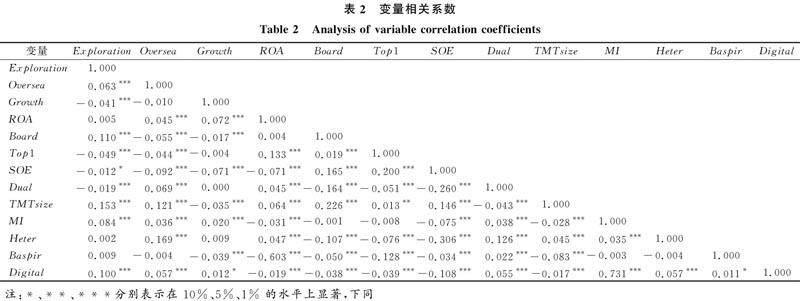

表2为各变量Pearson相关系数。高管海外背景与探索式创新正相关(coef.=0.063,P<0.01),假设H1初步得到验证。从控制变量看,探索式创新与总资产收益率、董事会规模、高管团队规模、市场化程度正相关,探索式创新与营业收入增长率、第一大股东占比、所有权性质、两职合一呈负相关。另外,变量方差膨胀因子均值为1.08小于2,且最大值为1.27小于10。由此可以认为,变量间不存在严重多重共线性问题。

3.3 回归结果分析

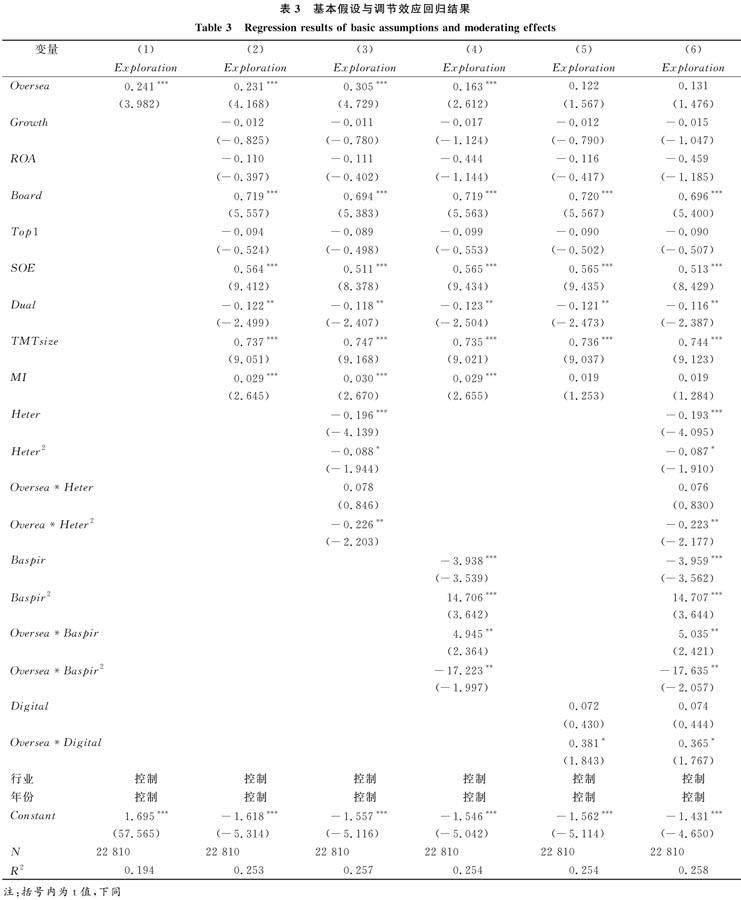

表3為高管海外背景对在位企业探索式创新的影响以及多层次调节效应的回归结果。列(1)是控制行业和年份固定效应的回归结果,列(2)加入其它控制变量。高管海外背景回归系数在1%水平上显著为正(coef.=0.231,P<0.01),假设H1得到支持。列(3)—(5)分别为高管团队异质性、业绩期望落差和地区数字经济发展水平的调节效应检验结果。列(3)中,高管团队异质性的平方项与高管海外背景的交乘项系数为负(coef.=-0.226,P<0.05),存在极值点0.172,在极值点左侧高管团队异质性可以增强高管海外背景对在位企业探索式创新的促进作用,在极值点右侧高管团队异质性会削弱高管海外背景对在位企业探索式创新的促进作用。由此可见,高管团队异质性发挥非线性倒U型调节作用,假设H2得证。列(4)中,业绩期望落差的平方项与高管海外背景的交乘项系数为负(coef.=-17.223,P<0.05),存在极值点0.144,表明随着业绩期望落差加大,高管海外背景对在位企业探索式创新的促进作用达到最大,随后逐渐降低,即业绩期望落差发挥倒U型调节作用,假设H3得证。列(5)中,数字经济发展水平与高管海外背景的交乘项系数为正(coef.=0.381,P<0.1),数字经济发展水平能够增强高管海外背景对在位企业探索式创新的促进作用,假设H4得证。列(6)将高管团队异质性、业绩期望落差和地区数字经济发展水平3个调节变量纳入研究框架,结果显示,假设H2、H3和H4得到支持。

3.4 内生性控制

3.4.1 倾向得分匹配

倾向得分匹配方法可以缓解样本自选择偏差导致的内生性问题。首先,设置高管海外背景虚拟变量(Oversea_dum),按照高管是否具有海外背景将样本企业分为实验组和对照组。其次,采用1∶4最近邻匹配方法和匹配半径为0.000 1的半径匹配方法选取对照组样本。最后,采用模型(1)对匹配后的样本进行回归分析,结果如表4所示。表4列(1)(2)显示,相较于基本假设回归结果,匹配后的分析结果未发生明显改变。

3.4.2 Heckman两阶段检验

选择同行业企业具有海外背景的高管占高管团队的平均比值和控制变量对高管海外背景虚拟变量进行Heckman一阶段回归,并计算逆米尔斯比率(IMR)。表4列(3)二阶段回归中,IMR系数不显著,意味着样本选择偏差问题不严重。高管海外背景回归系数显著为正且与基本假设回归结果无显著差异,表明基准回归未受到样本选择偏差的影响,主要结论可信。

3.4.3 安慰剂检验

在样本中随机分配实验组和对照组并采用模型(1)进行回归,如果高管海外背景对在位企业探索式创新具有促进作用,则构建的虚拟处理效应中高管海外背景回归系数不显著。500次回归后,高管海外背景回归系数分布情况如图1所示。结果表明,高管海外背景回归系数大部分集中在0附近,与基本假设回归中解释变量系数0.231距离较远且大部分系数在10%水平上不显著。这说明构建的虚拟处理效应对探索式创新无影响,进一步证明了本文主要结论的稳健性。

3.5 其它稳健性检验

3.5.1 更换变量

将解释变量更换为高管海外背景虚拟变量(Oversea_dum),将被解释变量更换为研发活动费用化支出占营业收入的百分比(Exploration1)。表4列(4)(5)显示,在更换解释变量与被解释变量后,基本假设回归结果的主要解释变量回归系数依然显著为正,表明本文主要结论具有稳健性。

3.5.2 增加控制变量

(1)冗余资源(Slack)。当冗余资源较为充足时,会激发企业冗余搜寻行为,从而提高企业探索性和试验性活动实施的可能性。本文采用费用收入比、流动比率和资产负债率标准化均值进行衡量。

(2)内部控制水平(IC)。高内部控制水平可以抑制高管自利动机,增强探索式创新实施意愿,采用迪博内部控制指数衡量。

(3)高管政治关联(Political)。政治关联有助于企业获得政府支持,从而改善创新资源条件。如果高管具有政府部门工作经历,则虚拟变量取值为1,否则为0。

(4)独立董事占比(Indep)。独立董事能够更好地发挥董事会的监督与咨询作用,采用独立董事人数占董事会总人数比重表示。 表4列(6)回归结果显示,解释变量显著性、系数与基本假设回归结果相近,表明主要结论具有较高的可信度。

4 作用机制分析

4.1 高管海外背景与过度自信

高管在海外工作或学习经历中受西方个体主义文化的影响,看待事物更加乐观,也更愿意接受新变化和不确定性风险[3],容易形成过度自信的心理特征。过度自信带来的归因偏差和控制幻觉会扭曲高管知识结构中概念间的因果逻辑,提升高管对机会的感知水平。在上述主观因果逻辑的指导下,高管会将更多注意力配置到探索式创新上,从而提升探索式创新水平。借鉴乐怡婷等[26]的研究成果,采用前3名高管薪酬占高管薪酬总额的比值衡量高管过度自信程度(Overconfidence),并构建如下模型:

Overconfidencei,t+1=γ0+γ1Overseai,t+γ2∑CVi,t+∑Year+∑Industry+εi,t(5)

表5第(1)列为高管海外背景对过度自信影响的回归结果,结果显示,高管海外背景回归系数显著为正,表明高管海外背景能够促进其过度自信水平提升。

4.2 高管海外背景与风险承担

在海外环境中,克服语言障碍、文化冲击和生活习惯差异等的经历使高管具有较强的自信心与自我表达意识,善于采用创造性思维对外界环境进行判断,勇于将风险性活动纳入决策范围,从而促进企业风险承担水平提升。同时,高管从海外经历中吸收的先进管理知识和技术能够提升其资源整合与重构能力,从国际化关系网络中获取的优质资源能够提升经营过程中资源供给的持续性和稳定性,从而满足较高的资源配置要求[27]。此外,风险承担水平上升会促使企业提升对探索式创新的重视程度。参考许松涛等[28]的研究成果,以研发人员占比(Risk)作为企业风险承担水平的代理变量,并构建如下模型:

Riski,t+1==γ0+γ1Overseai,t+γ2∑CVi,t+∑Year+∑Industry+εi,t(6)

表5第(2)列為高管海外背景对风险承担水平影响的回归结果,结果显示,高管海外背景回归系数显著为正,表明高管海外背景能够促进企业风险承担水平提升。

4.3 高管海外背景与人力资本结构

具有海外背景的高管能够在转化和固化现有知识过程中吸收新知识,提升个体人力资本水平。在勇于探索、善于创新的高管带领下,员工能够提高学习能力,有利于企业营造良好的创新氛围,从而促进人力资本结构向高级化发展。此外,高级人力资本具有向下兼容性,即高级人力资本对低级人力资本具有替代作用。因此,企业可以进一步调整并优化人力资本结构,促使人力资本结构与探索式创新需求相适应。借鉴马新啸等[29]的研究成果,本文采用在位企业硕士研究生以上学历员工占全部员工的比值衡量人力资本结构(Hightalent),并构建如下模型:

Hightalenti,t+1=γ0+γ1Overseai,t+γ2∑CVi,t+∑Year+∑Industry+εi,t(7)

表5第(3)列为高管海外背景对人力资本结构影响的回归结果,结果显示,高管海外背景回归系数显著为正,表明高管海外背景可以优化企业人力资本结构。

5 结语

5.1 研究结论

本文探讨高管海外背景对在位企业探索式创新的影响,得到以下主要研究结论:

(1)高管海外背景对在位企业探索式创新发挥促进作用。

(2)将高管团队异质性、业绩期望落差和地区数字经济发展水平等多层次情境因素纳入分析框架,结果发现,高管团队异质性和业绩期望落差均在高管海外背景与企业探索式创新间发挥倒U型调节作用,数字经济发展水平正向调节高管海外背景对探索式创新的促进作用。

(3)机制分析结果表明,高管海外背景能够通过增强高管过度自信、提升企业风险承担水平和优化企业人力资本结构促进企业探索式创新。经过倾向得分匹配及Heckman两阶段检验等稳健性检验后,主要结论不变。

5.2 管理启示

(1)在创新过程中,企业需要重视引进、培养具有海外背景的经营管理人才,将是否具有海外背景纳入企业高管选聘参考指标体系。同时,企业要主动搭建平台,通过建立健全人才培养体系优化人力资本结构,并通过轮岗交流学习与知识技能培训增强员工风险承担意识,实现海归高管自我价值提升和企业发展的双赢。

(2)在创新的同时,企业要兼顾内外部情境因素。首先,高管团队成员是企业高级管理人才,企业应关注高级管理人才性别、年龄、学历结构及技能结构等方面情况,完善高级管理人才培养、选拔、任用等环节,优化人员结构,使之与企业发展阶段及发展目标相匹配。其次,高管在根据业绩期望落差制定探索式创新策略的同时,应重视业绩期望落差背后的潜在经营问题,降低因个体心理因素引发决策偏差的可能性,从而提高战略决策质量。最后,数字化转型作为微观企业参与数字经济的重要途径,高管团队需要提升数字化转型意识,提高员工对数字化转型的认知水平,持续提升企业创新效率。

(3)各地方政府应坚持长远眼光,秉持“人人皆可成才,人人尽展其才”的人才观,持续完善海外人才培养体系与激励机制,为人才提供相对自由的成长环境和有力的资源保障,充分发挥海外人才资源竞争优势。

5.3 不足与展望

本文存在以下局限:一是未能对探索式创新进行更为准确的测度。不同行业特点与发展基础会导致企业探索式创新深度和广度存在差异,未来可以结合探索式创新具体维度,采用问卷调查法、文本分析法等方法进行更为细致的分析。二是高管国际化是多维度现象,仅采用地域、时间、国籍等单一指标进行衡量存在片面性。未来可以尝试从海外学习经历、海外工作经历和海外社会关系等维度构建综合指标,以此对高管国际化进行多维度刻画。

参考文献参考文献:

[1] NAMBISAN S, LYYTINEN K, MAJCHRZAK A, et al. Digital innovation management: reinventing innovation management research in a digital world[J]. MIS quarterly, 2017,41(1): 223-238.

[2] YUAN R, WEN W. Managerial foreign experience and corporate innovation[J].Journal of Corporate Finance, 2018,48: 752-770.

[3] 淦未宇, 刘曼. 海归高管与企业创新:基于文化趋同的视角[J].上海财经大学学报, 2022,24(1): 92-106.

[4] WANG Y, QIU Y, LUO Y. CEO foreign experience and corporate sustainable development: evidence from China[J].Business Strategy and the Environment, 2022,31(5): 2036-2051.

[5] 王德宏, 文雯, 宋建波. 董事海外背景能否降低股價崩盘风险——来自中国A股上市公司的经验证据[J].金融评论, 2018,10(3): 52-69.

[6] COHEN S L, TRIPSAS M. Managing technological transitions by building bridges[J].Academy of Management journal, 2018,61(6): 2319-2342.

[7] MARCH J G, SHAPIRA Z. Variable risk preferences and the focus of attention[J].Psychological Review, 1992,99(1): 172-183.

[8] 乔鹏程, 徐祥兵. 管理层海外经历、短视主义与企业创新:有调节的中介效应[J].科技进步与对策, 2022,39(19): 78-87.

[9] DAI O, LIU X. Returnee entrepreneurs and firm performance in Chinese high-technology industries[J].International Business Review, 2009,18(4): 373-386.

[10] 王新光. 管理者短视行为阻碍了企业数字化转型吗——基于文本分析和机器学习的经验证据[J].现代经济探讨, 2022,41(6): 103-113.

[11] 姜付秀, 张晓亮, 郑晓佳. 学者型CEO更富有社会责任感吗——基于企业慈善捐赠的研究[J].经济理论与经济管理, 2019,39(4): 35-51.

[12] BIDDLE B J. Recent developments in role theory[J].Annual Review of Sociology, 1986,12(1): 67-92.

[13] HAMBRICK D C, MASON P A. Upper echelons: the organization as a reflection of its top managers[J].Academy of Management Review, 1984,9(2): 193-206.

[14] PELLED L H, EISENHARDT K M, XIN K R. Exploring the black box: an analysis of work group diversity, conflict and performance[J].Administrative Science Quarterly, 1999,44(1): 1-28.

[15] AUH S, MENGUC B. Top management team diversity and innovativeness: the moderating role of interfunctional coordination[J].Industrial Marketing Management, 2005,34(3): 249-261.

[16] 赵慧群, 陈国权. 团队两种多样性、互动行为与学习能力关系的研究[J].中国管理科学, 2010,18(2): 181-192.

[17] WIERSEMA M F, BANTEL K A. Top management team demography and corporate strategic change[J].The Academy of Management Journal, 1992,35(1): 91-121.

[18] KAHNEMAN D, TVERSKY A. Prospect theory: an analysis of decision under risk[J].Econometrica, 1979,47(2): 263-291.

[19] STAW B M, SANDELANDS L E, DUTTON J E. Threat rigidity effects in organizational behavior: a multilevel analysis[J].Administrative Science Quarterly, 1981,26(4): 501-524.

[20] 陈庆江, 王月苗, 王彦萌. 高管团队社会资本在数字技术赋能企业创新中的作用——“助推器”还是“绊脚石”[J].上海财经大学学报, 2021,23(4): 3-17.

[21] MARCH J G. Exploration and exploitation in organizational learning[J].Organization Science, 1991,2(1): 71-87.

[22] 汤莉, 余银芳. CEO学术经历与企业双元创新[J].华东经济管理, 2021,35(10): 59-69.

[23] 方鑫, 董靜. 管理层能力对创业企业双元创新战略的影响研究[J].外国经济与管理, 2022,44(11): 77-92.

[24] REF O, SHAPIRA Z. Entering new markets: the effect of performance feedback near aspiration and well below and above it[J].Strategic Management Journal, 2017,38(7): 1416-1434.

[25] 赵涛, 张智, 梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界, 2020,36(10): 65-76.

[26] 乐怡婷, 李慧慧, 李健. 高管持股对创新可持续性的影响研究——兼论高管过度自信与产权性质的调节效应[J].科技进步与对策, 2017,34(2): 139-146.

[27] 宋建波, 文雯, 王德宏. 海归高管能促进企业风险承担吗——来自中国A股上市公司的经验证据[J].财贸经济, 2017,38(12): 111-126.

[28] 许松涛, 魏宇琼, 董梦园, 等. CEO开放性特征与重污染行业企业绿色创新[J].华东经济管理, 2022,36(10): 43-55.

[29] 马新啸, 汤泰劼, 郑国坚. 国有企业混合所有制改革与人力资本结构调整——基于高层次人才配置的视角[J].财贸经济, 2020,41(12): 101-116.

责任编辑(责任编辑:张 悦)

英文标题Overseas Experience of Top Managers and Exploratory Innovation of Incumbent Firms: A Multi-level Moderating Model

英文作者Wang Ziwei, Liu Jun, Xu Ruofan

英文作者单位(School of Business Administration, Shandong University of Finance and Economics, Jinan 250014, China)

英文摘要Abstract:As the constant change in today's world has impinged on enterprises, exploratory innovation is critical for enterprises to stay adaptive and competitive. However, conventional Chinese entrepreneurs deeply imbued with entrenched traditional conceptions (e.g., high uncertainty avoidance and collectivism) are more skilled in exploitative innovation than exploratory ones with search, variation, and experimentation. Therefore, it is necessary to clarify how to embrace exploratory innovation in a fast-changing world.

A large extent of the prior literature has explored external environmental factors and resource configurations as antecedents of exploratory innovation, which means that external or firm-level factors are dominant, whereas managers are homogeneous individuals. Theoretically, as the core decision-makers in organizations, top managers rely on their cognitive foundations and values, which are shaped by demographic characteristics and personal experiences, thereby interpreting and distorting information from the external environment, ultimately affecting strategic decisions and company performance. Thus, it is essential to look back at top managers to investigate the antecedents of exploratory innovation. In particular, certain facets of overseas experience (e.g., special job scope and high complexity) influence dimensions of personality, such as locus of control, attribution propensity, and emotional well-being. Empirically, China provides a unique environment to verify the association between managerial overseas experience and exploratory innovation. Even though the number and portion of individuals with foreign training returning to China have been increasing in recent years, whether these returnees can play their role remains an under-researched question.

The incumbent firms are supposed to attract more attention than other firms in exploratory innovation since they are abundant with relations and connections from diversified contextual factors. Thus, contextual factors should be taken into consideration. For example, the vision and cognition of the top management team (TMT) are critical to mitigating the uncertainty and complexity of exploratory innovation. Moreover, according to the behavioral theory of firms,aspiration performance gaps exert a profound impact on the breadth of managerial strategic attention and further affect strategic choice. In addition, for enterprises that are participants in the digital economy, it is significant to investigate what role digital transformation plays in overseas experiences. Thus, it makes sense to clarify the effects of TMT heterogeneity, aspiration performance gaps, and the digital economy as multi-level moderators of incumbent firms on returnees.

This study collects the data of Chinese listed firms from 2011 to 2021 as research samples and uses STATA 16.0 for data analyses to investigate the association between top managers' overseas experience and the exploratory innovation of incumbent firms. The empirical analysis reveals a positive association between managerial overseas experience and exploratory innovation. Further, from the micro-level perspective,TMT demographic heterogeneity and performance aspiration gaps have inverted U-shaped moderating effects on the positive association. In other words, TMT heterogeneity first strengthens the positive relationship between managerial overseas experience and exploratory at a decreasing rate to reach a maximum, after which TMT heterogeneity weakens that positive relationship at an increasing rate, and so does the moderating role of aspiration performance gaps. From a macro-level perspective, the digital economy strengthens the positive relationship between returnee top managers and exploratory innovation. Moreover, the overconfidence of top managers, risk-taking, and human capital structure of the firm are channeled through returnee top managers to affect exploratory innovation. In summary, the findings are consistent with the notion that overseas experience is indispensable for keeping up with the innovative revolution in China.

The underlying contributions lie in three aspects. First, the antecedents of the exploratory innovation have been enriched. The heterogeneous characteristics of top managers, such as their overseas experience, are proven to have a profound impact on exploratory innovation. Second, multilevel boundary conditions, including TMT heterogeneity, performance aspiration gaps, and the digital economy, are taken into the research framework, which extends the literature on boundary conditions of returnee top managers on exploratory innovation and explains the role of contextual factors in incumbent firms. Third, empirical evidence has been provided both for the appointment of top managers and the construction of top management teams and for firms seeking development opportunities in the digital era.

英文關键词Key Words:Incumbent Firms; Overseas Experience; Exploratory Innovation; TMT Heterogeneity; Performance Aspiration Gaps; Digital Economy

基金项目:国家社会科学基金一般项目(19BJY037);山东财经大学研究生创新项目(2022cxxm013)

作者简介:王子蔚(1992-),女,山东济南人,山东财经大学工商管理学院博士研究生,研究方向为人力资源管理与组织行为;刘军(1968-),男,山东龙口人,博士,山东财经大学工商管理学院教授、博士生导师,研究方向为企业管理与人力资源管理;徐若凡(1995-),男,山东济南人,山东财经大学工商管理学院博士研究生,研究方向为企业管理、人力资源管理与劳动者权益保护。