数字经济、创新螺旋与产业链关键环节控制能力研究

庞磊 阳晓伟

摘 要:数字经济改变了现有产业模式,促使产业链由传统生产者主导向新兴消费者主导逆向转变,重构产业链新格局。基于2017—2022年投入产出表、中经网统计数据库和国泰安数据库,结合《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》对数字产业化和产业数字化进行统计分类,采用PSM、渐进DID方法,聚焦数字经济、创新螺旋与产业链关键环节控制能力进行分析,得出如下结论:一是数字经济能够有效提升产业链中心度和中介度,促进关键环节控制能力提升;二是数字产业化与产业数字化能够显著提升产业链关键环节控制能力,数字产业化的推动作用强于产业数字化;三是数字经济提升产业链关键环节控制能力存在区域异质性、时段异质性和“卡脖子”行业异质性;四是数字技术“创新螺旋”效应承担部分中介作用,数字经济通过“创新螺旋”效应有效提升产业链关键环节控制能力。据此,提出数字经济驱动产业链关键环节控制能力提升的实践路径。

关键词:数字经济;创新螺旋;数字产业化;产业数字化;产业链

DOIDOI:10.6049/kjjbydc.2023010504

中图分类号:F260 文献标识码:A 文章编号:1001-7348(2024)09-0001-12

0 引言

我国产业链面临双向竞争格局,低端产业链向发展中国家转移,高端产业链向发达国家回流,存在“两端断链”风险。中共二十大报告以及“十四五”规划明确提出提升产业链韧性、维护产业链安全、推进产业链融通、补齐延伸产业链的内在要求,以及引导产业链关键环节留在国内、完善产业链保障机制、构建现代化产业链体系,实现数据赋能全产业链协同转型的外在目标。同时,“十四五”规划累计7次提出数字经济问题,如加快建设数字经济,以数字化转型驱动生产方式变革,打造数字经济优势,通过数字技术创新、数字产业化与产业数字化推动数字强国建设。

数字经济时代,数据成为核心生产要素,大数据、云计算、人工智能等新技术、新产业随之兴起,数字技术与大数据等智能感知、机器学习、自我诊断与修复技术改变着传统产业的“大脑”,驱动农业、制造业、服务业产业链实现高效率高质量发展。数字经济利用数字技术精准刻画用户画像,将消费者作为整条产业链的出发点,逆向传导至生产厂商,提高运营效率,改变了传统工业生产者向消费者、上游向下游推动的价值链模式,推动产业链逆向转变。此外,传统产业生产模式聚焦产能、利润提升和成本下降等问题,数字经济则致力于实现产销和谐、供求平衡,通过生产精准化、产品智能化、服务数据化,将数据作为主要生产要素,组织柔性化生产制造, 满足消费者个性化、小批量、多品种需求,数字化管理为企业实现“零库存”生产模式提供了可能,改变了传统微笑曲线。同时,产业链延伸、完善与升级并非独立进行,而是消费者需求拉动、生产者柔性倒逼的过程。中国拥有全球最大的数字经济消费群体,同时作为制造业大国具备双重比较优势。数字经济能否推动中国产业链走出一条独特道路,促进产业链关键环控制能力不断提升?本文基于数字经济视角考察产业链关键环节控制能力提升问题,可为我国产业链关键环节控制能力提升提供新思路。

本文边际贡献体现在:①数字经济推进产业链跨越式发展,推动生产开发创新、供应链整合创新、产业集成化创新“涌现”,实现创新螺旋,驱动创新催化、创新分工、创新扩散、一体化协作产业链模式生成;②数字经济以技术“进链”、企业“进群”、产业“进带”、园区“进圈”为主线,逐步厘清产业体系,刻画产业链条,汇集关键技术,攻克光刻机、芯片、触觉传感器、真空蒸镀机等35项关键“卡脖子”技术,实现产业链关键环节控制能力提升。

1 文獻述评

数字经济赋能产业链关键环节已成为“十四五”时期的重要发展方向,然而我国产业链关键环节面临层次低、依赖强、创新弱与结构不合理等问题,亟需加强数字技术协同创新体系建设,突破产业链关键技术,助推经济高质量增长[1]。相关学者围绕产业链关键环节发展逻辑[2]、空间治理[3]、发展内涵和推进策略[4]展开研究,为我国产业链关键环节控制能力提升奠定了理论基础。随着产业链构建的重要性日益提升,学者对我国产业链、产业动能与产业结构问题进行多维度研究,具体围绕以下思路展开:

经济全球化与国际分工合作促使同一产品在各国或地区组织生产,导致不同生产环节附加值存在显著差异[5-7]。在国际分工背景下,以往研究集中探讨全球价值链低端锁定、产业链嵌入程度和位置攀升等问题,旨在提高产业链附加值,实现微笑曲线两端化,改变“两头在外、中间在内”的经济发展格局[8-9] 。然而,中国经济已由高速度增长阶段转向高质量发展阶段,仅关注全球价值链位置攀升、产品附加值提高无法解决产业链“卡脖子”技术封锁(医疗设备、芯片制造、高铁轮轴等)问题,难以实现关键环节控制能力提升[10]。新时代背景下,国际政治经济格局发生改变,突破关键技术、加大自主创新、促进产业链关键环节控制能力提升成为经济高质量发展的内在要求[11]。

相关学者突破纯经济效益考量,围绕我国产业链安全稳定问题进行多维度研究,主要涉及以下3个方面:①产业链发展内涵、机理与影响因素;②产业链稳定性、安全性与韧性;③我国产业链重塑。林淑君、倪红福[12]通过研究产业链内涵与机理,提出增强产业链长度、建立多层次链体系能够促进产业链安全发展;龙瑜清、汤晓军[13]、邹梦婷等[14]、Bjorkdahl[15]、Brown等[16]指出,研发投入、政府政策、贸易环境和数字化转型是影响产业链发展的主要因素;李坚飞等[17]指出产业链节点价格“同频共振”能够显著提升产业链稳定性;盛朝迅[18]指出,企业主体可通过点链协同、长短结合和内外联动等发展方式提升产业链安全性;裘莹等[19]指出,数字经济发展能够显著提升产业链韧性。此外,徐奇渊、东艳[20]认为可通过产业链迁移、区域重组和合作等方式降低产业链对外依赖程度,重塑我国产业链在全球产业链中的地位。现有研究为促进产业链关键环节控制能力提升奠定了一定基础,但我国产业链面临核心技术锁定和缺乏技术创新这一关键问题,导致产业链关键环节遭遇“卡脖子”技术难题。

如何突破“卡脖子”技术,实现产业链关键环节控制能力提升?Gereffi等[21]、杨继军等[22]认为数字经济发展能够有效提升产业链关键环节控制能力;赵玉帛等[23]、戴若陈等[24]、Schiederig等[25]指出数字经济发展能够促进产业技术创新;任保平[26]认为提升自主创新能力、畅通国民经济循环、合理布局产业链能够有效驱动安全可靠的产业链体系构建;田喜洲等[27]、李兰冰等[28]、苏丹妮等[29]、Xie等[30]、Kohler等[31]得出与上述研究相似的结论。可见,数字经济、创新螺旋与产业链关键环节控制能力提升密不可分。然而,已有文献侧重于探讨数字经济与产业竞争力、企业自主创新和产业链布局问题,缺乏对产业链关键环节控制能力的讨论。基于此,本文聚焦数字经济产业能否驱动产业链关键环节控制能力提升,实证检验数字经济发展靶向目标设立的创新螺旋行为,旨在为提升產业链稳定性、安全性与韧性以及助推经济高质量发展提供相关政策建议。

2 数字经济、创新螺旋与产业链关键环节理论传导机制

数字经济是将大数据作为关键生产要素,融合数字技术并以现代信息网络为载体,促进经济效率提升和产业结构优化的经济活动。数字经济包含数字技术和数据要素两大内容,其中数字技术指云计算、区块链、物联网和人工智能等现代技术,而数据要素主要指大数据(新生产要素),其改变了劳动、资本、土地和企业家作为生产要素的传统生产函数。

创新螺旋是数字技术与传统技术联动耦合、相互推进,实现螺旋式上升的过程。一方面,数字技术促进传统技术便利化、标准化与模块化发展,有助于提升传统技术效率,实现技术迭代创新;另一方面,现有传统技术通过数据积累改善数字产业“大脑”,驱动数字技术创新。因此,数字经济时代,云计算、区块链、人工智能等数字技术高速发展驱动现有技术创新水平持续上升。本文参照杨晓霞、陈晓东[32]、Miller & Upadhyay[33]的研究,构建数字经济、创新螺旋与产业链关键环节控制能力理论传导机制,具体如式(1)所示。

Spiralinn=H(·)F(R&D,EDU,Xi)(1)

其中,Spiralinn表示创新螺旋,H(·)代表希克斯技术进步函数,F(R&D,EDU,Xi)为影响技术创新螺旋的多元函数。内生变量包括研发投入、人力资本和其它因素等。同时,在式(1)的基础上,本文引入数字经济(数字技术,简称数字经济)作为推动创新螺旋效应的指数构成,如公式(2)所示。

H(·)=f(DT)=H0eθDTφ(2)

其中,H0表示初始技术进步程度,DT表示数字经济发展程度,假设数字经济有助于促进技术创新。进一步,数字技术作为创新基础设施,能够推动现有技术创新螺旋上升。将式(2)代入式(1)中,同时参照柯布-道格拉斯生产函数,可以得到:

Spiralinn=H0eθDTφR&DαEduβ∏Xiγ(3)

对式(3)求偏导数,得到创新螺旋关于数字经济的一阶关系,如式(4)所示。

Spiralinn/DT=H0eθφDTφ-1R&DαEduβ(∏Xi)γ(4)

对式(4)的经济意义进行分析,假设初始技术进步H0为正,结合指数函数渐进非负特性,得出Spiralinn/DT>0。这说明,数字经济有助于推动现有技术创新螺旋,提升技术创新程度,使产业链关键环节技术走向高级化。

为度量数字经济、研发投入、人力资本等要素对创新螺旋的边际贡献,对式(3)作对数化处理,如式(5)所示。

LnSpiralinn=LnH0+θ+φLnDT+αLnR&D+βLnEdu+γ∑LnXi(5)

本文借鉴王周伟等[34]、白冰等[35]的产业空间网络结构理论测度方法,构建产业链入度、出度和产业链中心度,如式(6)所示。

GICin=1n-1∑ni=1Chainij(6)

其中,GICin代表产业链入度,即该产业与上游产业的前向关联程度,前向关联产业数量越多,说明产业链入度越高,反之亦然。

GICout=1n-1∑ni=1Chainji(7)

其中,GICout代表产业链出度,即该产业与下游产业的后向关联程度,后向关联产业数量越多,说明产业链出度越高,反之亦然。

产业链入度、出度在一定程度上均能够说明产业链的重要性,但两者仅能反映产业链关键环节的一个方面。为科学阐释产业链关键环节控制能力提升程度,借鉴盛科荣等[36]的研究,采用产业链中心度阐释产业链关键环节可控程度,将产业链入度和出度的算术平均数作为产业链中心度,如公式(8)所示。

GICcenter=1n-1∑ni=1Chainij+1n-1∑ni=1Chainji2(8)

产业链中心度源于Linton等[37]对网络中心性问题的描述,其采用中心性指标精准刻画了网络中心位置。本文借鉴这一研究,采用产业链中心度反映该产业与上游产业的前向关联程度及下游产业的后向关联程度。产业链中心度越高,说明该产业在生产网络中的节点作用越重要,产业链关键环节支配地位越高,产业链关键环节控制能力越强,反之亦然。为考察产业链节点在整个生产网络中的媒介强度,本文参照王伟周等[34] 标准化后的局部节点中介度,构建产业链中介度指标,如公式(9)所示。

GICmedium=1(n-1)(n-2)∑ni=1Chainik(i)Chainik(9)

其中,Chainik表示产业链之间关联路径的数量;Chainik(i)表示经过指定产业链节点的路径数量;两者比值表示产业链承担上下游产业的中介强度,产业链中介度数值越大,说明产业链节点对整个生产网络的影响程度越深,反之亦然。此外,由于数字经济推动技术创新螺旋,进而促进产业链关键环节控制能力提升,因此本文采用函数形式反映两者之间的内在关联,如公式(10)所示。

GICcenter=g(Spiralinn)(10)

GICmedium=g(Spiralinn)(11)

由于无法采用显函数形式表示创新螺旋对产业链中心度和产业链中介度的影响,故本文采用隐函数形式反映创新螺旋驱动产业链关键环节控制能力,以产业链中心度为例进行阐释,产业链中介度推导类似,如公式(12)所示。

F(Spiralinn,GICcenter)=0(12)

其中,创新螺旋与产业链关键环节控制能力呈单调递增关系,假设函数在领域内连续可导,对式(12)求偏导数,得到公式(13)。

FSpiralinn+FdGICcenterGICcenterdSpiralinn=0(13)

经计算整理,可以得到:

dGICcenterdSpiralinn=-FSpiralinnFGICcenter>0(14)

从中可见,由数字经济推动的创新螺旋对产业链关键环节控制能力提升具有促进作用。此外,根据边际效应递减原理,数字经济创新螺旋效应推动产业链关键环节控制能力提升呈现单调递减凸技术形态,即一阶导数为正、二阶导数为负,如公式(15)所示。

d2GICcenterdSpiralinn2=Spiralinn-FSpiralinnFGICcenter+GICcenter-FSpiralinnFTPNitdGICcenterdSpiralinn=2FSpiralinnGICcenterFSpiralinnFGICcenter-FSpiralinnSpiralinnF2GICcenter-FGICcenterGICcenterF2SpiralinnF3GICcenter<0(15)

通过上述传导机制推演可以看出,数字经济、创新螺旋与产业链关键环节控制能力存在三元隐函数关系,具体如式(16)所示。

F(DT,Spiralinn,GICcenter)=0(16)

由此推导,数字经济、创新螺旋促进产业链关键环节控制能力提升,实现产业链安全稳定,助推经济高质量发展。产业链安全来源于产业链关键环节控制能力提升,产业链关键环节控制能力越强,产业链越安全稳定,反之亦然。因此,研究“数字经济赋能产业链关键环节控制能力提升”这一问题,可为我国突破“卡脖子”产业低端锁定提供一种有效思路或实践路径。

3 研究设计

基于已有文献支撑、理论传导机制分析与计量模型构建,本文采用数字产业化与产业数字化、“卡脖子”行业以及区域层面数据实证分析数字经济、创新螺旋与产业链关键环节控制能力之间的关系。

3.1 变量定义

3.1.1 被解释变量

本文参照王周伟等[34]的空间网络结构测度方法,采用产业链中心度(GICcenter)和中介度(GICmedium)作为被解释变量,测度产业链关键环节可控能力。基于已有文献对产业空间网络结构理论的描述,采用产业空间网络结构测度方法测算产业链入度、出度及中心度,进而测度产业链关键环节控制能力。

3.1.2 解释变量

关于数字经济发展程度,根据国家统计局发布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》对01-04数字产业化和05产业数字化进行统计分类,涉及地区层面和行业层面两类数据,具体包括数字产品制造业(01)、数字产品服务业(02)、数字技术应用业(03)、数字要素驱动业(04)以及数字化效率提升业(05)5个大类。由于数字经济编码规则与《2017国民经济行业分类注释》同质,故采用地区数字产业化与产业数字化增加值总额占GDP的比值测度我国各省份数字经济发展程度。

3.1.3 控制变量

本文设置如下控制变量:研发投入强度(R&Dit)、贸易开放度(Openit)、人力资本水平(Humanit)、第三产业占比(Serviceit)、外商直接投资占比(FDIit),进一步探讨其对产业链关键环节控制能力的影响。

3.2 数据来源与描述性统计分析

3.2.1 数据来源

产业链中心度和中介度运用投入产出表数据进行测算;数字经济发展程度数据来源于国家统计局,将代码010101~050908按照大类分类统计,其中01-05行业加总统计为数字经济产业增加值,同时将01-04统计为数字产业化增加值,05统计为产业数字化增加值;研发投入强度数据来源于全国科技经费投入统计公报;第三产业占比、贸易开放度、人力资本水平与外商直接投资占比数据来源于国家统计局、各省统计年鉴、《中国人口统计年鉴》和国泰安数据库。

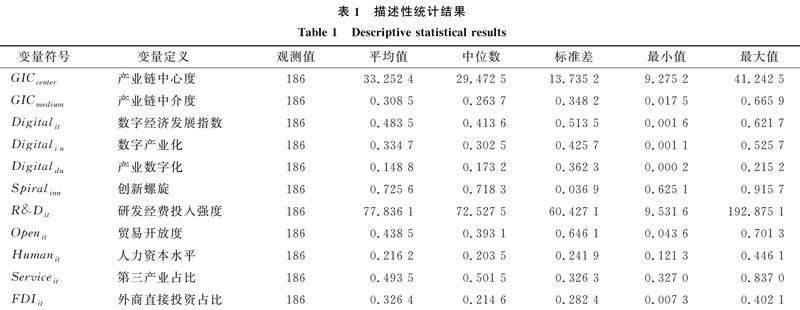

3.2.2 描述性统计分析

数字经济、创新螺旋与产业链关键环节控制能力描述性统计结果如表1所示,数字经济提升产业链关键环节控制能力的被解释变量、解释变量、中介变量、控制变量观测值均为186;被解释变量产业链中心度和产业链中介度的最大值分别为41.242 5、0.665 9,最小值分别为9.275 2和0.017 5;解释变量数字经济发展指数及其两个细分指标数字产业化与产业数字化的最大值分别为0.621 7、0.525 7、0.215 2,最小值分别为0.001 6、0.001 1、0.000 2;中介变量创新螺旋的最大值为0.915 7,最小值为0.625 1;控制变量按平均值由高到低依次为研发经费投入强度、第三产业占比、贸易开放度、外商直接投资占比、人力资本水平,数值分别为77.836 1、0.493 5、0.438 5、0.326 4、0.216 2。基于上述变量的描述性统计分析结果,本文建立线性计量模型,对数字经济提升产业链关键环节控制能力进行实证分析。

3.3 模型设定

分别将产业链中心度和中介度作为被解释变量,将数字经济发展指数作为解释变量,控制研发投入强度、贸易开放度、人力资本水平、第三產业占比和外商直接投资占比等变量,建立如下计量模型。

首先,将产业链中心度作为被解释变量,数字经济发展指数作为解释变量,建立如公式(17)和(18)所示的计量模型。

GICcenter=α1+α2Digitalit+μi+λt+εit(17)

GICcenter=α1+α2Digitalit+α3R&Dit+α4Openit+α5Humanit+α6Serviceit+α7FDIit+μi+λt+εit(18)

其次,将产业链中心度替换为产业链中介度,建立如公式(19)和(20)所示的计量模型。

GICmedium=α1+α2Digitalit+μi+λt+εit(19)

GICmedium=α1+α2Digitalit+α3R&Dit+α4Openit+α5Humanit+α6Serviceit+α7FDIit+μi+λt+εit(20)

最后,经过Hausman检验发现适合采用固定效应模型。因此,控制个体和时间固定效应模型对变量进行回归,进一步建立关于数字经济、创新螺旋的中介效应模型。

Spiralinn=α1+α2Digitalit+α3R&Dit+α4Openit+α5Humanit+α6Serviceit+α7FDIit+μi+λt+εit(21)

GICcenter=α1+α2Digitalit+α3Spiralinn+α4R&Dit+α5Openit+α6Humanit+α7Serviceit+α8FDIit+μi+λt+εit(22)

GICmedium=α1+α2Digitalit+α3Spiralinn+α4R&Dit+α5Openit+α6Humanit+α7Serviceit+α8FDIit+μi+λt+εit(23)

本文基于上述计量模型对数字经济与产业链关键环节控制能力关系进行实证检验。

4 实证检验

4.1 基准回归结果分析

本文采用固定效应模型(FE)和泊松回归(Possion)模型检验数字经济发展对产业链关键环节控制能力提升的影响,模型1~模型4对应公式(17)~(20),基准回归结果如表2所示。从中可见,加入研发投入强度、贸易开放度、人力资本水平、第三产业占比以及外商直接投资占比等控制变量后,数字经济发展对产业链关键环节控制能力提升的作用系数均通过1%显著性水平检验,说明数字经济发展有利于促进产业链关键环节控制能力提升;经过回归系数对比发现,数字经济对产业链中心度的推动作用强于对产业链中介度的推动作用。同时,利用泊松回归模型的分析得出一致结论。

此外,控制变量对我国产业链关键环节控制能力提升具有一定促进作用。从作用强度看,研发投入强度、贸易开放度、人力资本水平、外商直接投资占比和第三产业占比对产业链关键环节控制能力提升的促进作用依次减弱,说明研发投入强度对产业链关键环节控制能力的影响较大,而第三产业占比对产业链关键环节控制能力的影响较小。因此,我国应加强数字经济发展,加大研发经费投入,进一步提升我国产业链关键环节控制能力。

4.2 数字产业化、产业数字化与产业链关键环节控制能力

结合《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,将数字经济产业细分为数字产业化(01-04)和产业数字化(05)两个类别,实证检验两者对产业链关键环节控制能力的影响,回归结果如表3所示。从中可见,数字产业化和产业数字化对我国产业链关键环节控制能力提升均具有显著促进作用;经过回归系数对比发现,数字产业化对产业链关键环节控制能力的提升作用强于产业数字化。同时,控制研发投入强度、贸易开放度、人力资本水平、第三产业占比和外商直接投资占比发现,数字产业化和产业数字化均能够促进产业链关键环节控制能力提升,结果未发生显著性改变,与基准回归结果类似。

此外,将产业链中介度替换为产业链中心度作为被解释变量,将数字产业化和产业数字化两个类别作为解释变量,控制研发投入强度、贸易开放度、人力资本水平、第三产业占比和外商直接投资占比,同时采用固定效应模型和泊松回归模型得到相似结果,限于篇幅,不一一列示。

4.3 区域异质性分析

本文按照社会经济发展程度,将我国划分为东部沿海、北部沿海、南部沿海、长江中游、黄河中游、西南地区、东北地区和西北地区8个区域,研究不同区域数字经济发展对产业链关键环节控制能力的影响,结果如表4所示。从中可见,8个区域数字经济发展对产业链关键环节控制能力均具有显著促进作用,结合似无相关Suest组间系数差异检验发现不同区域存在显著差异,说明不同区域对产业链关键环节控制能力的提升作用强度不同,由强到弱分别为东部沿海、北部沿海、南部沿海、长江中游、黄河中游、西南地区、东北地区和西北地区。其中,沿海地区(东部沿海、北部沿海和南部沿海)数字经济发展对产业链关键环节控制能力提升作用最强,沿江沿河区域(长江中游、黄河中游)数字经济发展对产业链关键环节控制能力的提升作用次之,而西南地区、东北地区和西北地区数字经济发展对产业链关键环节控制能力的提升作用最弱。因此,我国应促进区域协调发展,持续提升产业链关键环节控制能力。

4.4 时段异质性分析

本文将2017—2022年数字经济发展划分为3个时段,进一步分析数字经济驱动产业链关键环节控制能力提升的时段异质性,回归结果如表5所示。以产业链中心度和中介度作为被解释变量,以数字经济、数字产业化和产业数字化作为解释变量,控制年份、地区效应和控制变量的影响,分析数字经济发展、数字产业化和产业数字化对产业链关键环节控制能力的影响。从中可见:①数字经济发展3个时段均在1%显著性水平下促进产业链关键环节控制能力提升。对比回归系数发现,数字经济发展对产业链关键环节控制能力的提升作用由强到弱分别为2021-2022年、2017-2018年和2019-2020年,数字产业化指标回归结果类似;②产业数字化指标在2017-2018年和2021-2022年两个时段显著促进产业链关键环节控制能力提升,而在2019-2020年作用不显著,替换被解释变量得到类似结论;③数字经济发展、数字产业化和产业数字化对产业链中心度的提升作用强于产业链中介度。可见,总体而言,我国数字经济发展对产业链关键环节控制能力的提升作用存在时段差异;细分而言,產业数字化对产业链关键环节控制能力提升存在时段差异。

4.5 “卡脖子”行业异质性分析

本文参照俞荣建等[38]、邵颖红等[39]的研究,针对我国光刻机、芯片、操作系统、航空发动机短舱、触觉传感器、真空蒸镀机、手机射频器件、iCLIP技术、重型燃气轮机、激光雷达、适航标准、高端电容电阻、核心工业软件、ITO靶材、核心算法、航空钢材、铣刀、高端轴承钢、高压柱塞泵、航空设计软件、光刻胶、高压共轨系统、透射式电镜、挖进机主轴承、微球、水下连接器、燃料电池关键材料、高端焊接电源、锂电池隔膜、医学影像设备元器件、超精密抛光工艺、环氧树脂、高强度不锈钢、数据库管理系统、扫描电镜35项“卡脖子”技术,匹配投入产出表中的42个部门,对以下6个“卡脖子”部门产业链关键环节控制能力进行分析:专用设备;仪器仪表;通讯设备、计算机和其它电子设备;电器机械和器材;金属制品、机械和设备修理服务;交通运输设备。本文选取上述6个部门作为“卡脖子”行业,主要是基于以下考虑:一是上述6个部门来源于投入产出表,按照行业分类该6部门囊括了现有“卡脖子”技术,匹配程度较高;二是遵循数据可获得性原则,本文中被解释变量产业链中心度和中介度数据来源于投入产出表,故选取上述6个部门分析“卡脖子”产业链关键环节控制能力。

由表6回归结果可知:数字经济对“卡脖子”产业链关键环节控制能力提升具有显著促进作用,由于回归系数绝对差异较小,通过行业系数差异检验发现回归系数在1%显著性水平下通过检验,说明行业回归系数存在显著差异。从作用程度分析,数字经济对专用设备产业链控制能力的提升作用最强,对交通运输设备产业链控制能力的提升作用最弱,其余行业介于两者之间,作用程度由强到弱依次为:专用设备;仪器仪表;通讯设备、计算机和其它电子设备;电器机械和器材;金属制品、机械和设备修理服务;交通运输设备。究其原因,专用设备行业数字化转型程度较深,对数字经济发展的敏感度更高,适用性更强。因此,数字经济发展对专用设备行业的提升作用最强,而交通运输设备行业则与之相反,导致提升作用最弱。此外,研发投入強度、贸易开放度等控制变量亦能够促进各行业产业链控制能力提升,作用程度由强到弱依次为研发投入强度、贸易开放度、人力资本水平、外商直接投资占比和第三产业占比;同时,本文替换被解释变量,采用产业链中介度替换产业链中心度参与回归得到相似结论。

4.6 创新螺旋的中介效应

本文采用数字技术专利被引数量与专利授权率之积度量创新螺旋效应,与罗佳等(2023)采用数字专利水平、行业数字专利数量(IPC分类)度量创新螺旋效应所得结论相似[40]。此外,利用三步法和Sobel检验模型检验数字经济通过创新螺旋对产业链关键环节控制能力的中介效应,结果如表7所示。从中可见:数字技术创新螺旋对产业链关键环节控制能力提升起部分中介作用。进一步,以产业链中心度和产业链中介度作为被解释变量,以创新螺旋作为中介变量,以数字经济发展指数作为解释变量,发现数字经济通过创新螺旋对产业链中心度的提升作用强于产业链中介度,且Z统计量大于1.96,说明中介效应显著;对中介效应占比进行测算发现,创新螺旋对产业链中心度、产业链中介度的中介效应系数分别为0.426 1和0.344 2,中介效应占比分别为79.50%和64.34%,占比均超过50%。这表明,我国应着力发展数字经济,加快创新螺旋速度,进一步促进产业链关键环节控制能力提升。

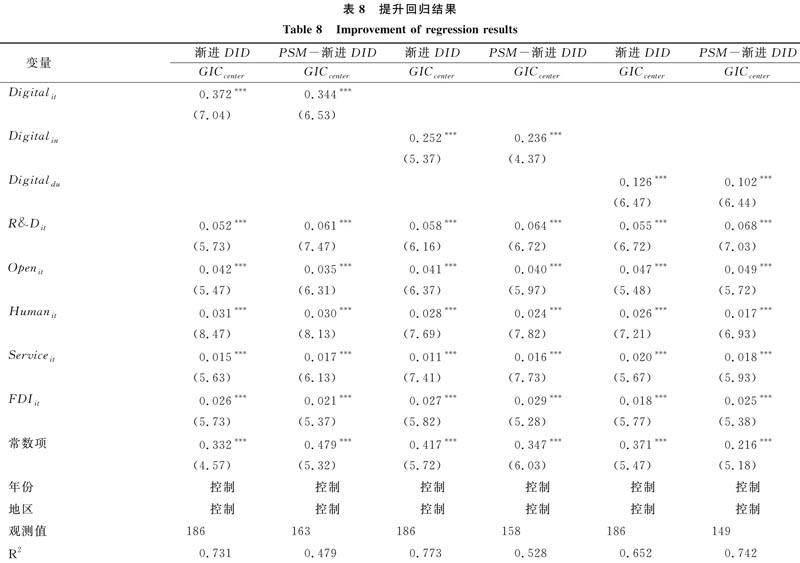

4.7 内生性问题

为防止由样本混杂偏倚、选择性偏倚抑或遗漏变量导致的内生性问题,参考各省份数字经济发展政策规划报告时点(发布年份为基准),采用倾向得分匹配(PSM)法和渐进双重差分(DID)模型处理内生性问题,结果如表8所示。从中可见:总体而言,数字经济发展在1%显著性水平下促进产业链关键环节控制能力提升。具体而言,数字产业化与产业数字化均能促进产业链关键环节控制能力提升。对比回归系数发现,数字产业化对产业链关键环节控制能力的提升作用强于产业数字化,与基准回归结果类似。此外,研发投入强度、贸易开放度、人力资本水平、外商直接投资占比和第三产业占比均在1%显著性水平下促进产业链关键环节控制能力提升,且作用强度依次减弱。因此,我国应加强数字经济发展,提高数字产业化和产业数字化水平,提升我国产业链关键环节控制能力,实现关键环节自主可控。

进一步,本文采用滞后变量、分年度子样本检验、缩尾处理和剔除异常值法对模型进行稳健性检验,发现研究结论具有一定稳健性。限于篇幅,本文不再一一列示。

5 结论与启示

5.1 研究结论

本文利用2017—2022年投入产出表、中经网统计数据库等省际面板数据构建产业链中心度和中介度模型,采用PSM联合渐进DID方法,聚焦数字经济提升产业链关键环节控制能力问题,通过理论机制分析与实证检验,得出如下结论:一是数字经济有效提升了产业链中心度和中介度,促进产业链关键环节控制能力不断提升,数字经济对产业链中心度的提升作用强于产业链中介度;二是数字产业化和产业数字化均能够促进产业链关键环节控制能力提升,数字产业化对产业链关键环节控制能力的提升作用强于产业数字化;三是8个区域数字经济发展均能够显著促进产业链关键环节控制能力提升,作用程度由强到弱分别为东部沿海、北部沿海、南部沿海、长江中游、黄河中游、西南地区、东北地区和西北地区;四是数字经济发展逐步突破“卡脖子”产业瓶颈,促进“卡脖子”产业链关键环节控制能力提升,作用程度由强到弱分别为:专用设备;仪器仪表;通讯设备、计算机和其它电子设备;电器机械和器材;金属制品、机械和设备修理服务;交通运输设备;五是数字技术创新螺旋对产业链关键环节控制能力提升起部分中介效应,产业链中心度和中介度中介效应系数分别为0.426 1,和0.344 2,中介效应占比分别为79.50%和64.34%。此外,数字经济驱动产业链关键环节控制能力提升存在显著的时段性差异。

5.2 政策启示

根据上述研究结论,本文提出如下政策启示:

(1)从政府层面发挥新型举国体制优势。加快培育大数据、云计算、人工智能等关键核心技术,健全新型举国体制,突破数字技术“卡脖子”瓶颈,构建数字技术“增量带动存量、应用引领研发”循环机制,推进数字经济高质量发展,提升产业链关键环节控制能力。

(2)从区域层面强化数字技术基础设施。不同区域之间应协同发展,建设物联网、5G通讯、区块链等数字基础设施,形成数字技术互通、数字人才互动、数字网络互联与数据要素共享的共生系统,支撑数字经济高效发展,同频联动驱动产业链关键环节控制能力持续提升。

(3)从行业层面定位行业数字发展目标。针对“卡脖子”产业设定“靶向”目标,推动数字技术自主研发,提高自主创新能力,实现数字技术从0到1突破再从1到N加速,逐步突破“卡脖子”关键核心技术,推进产业链关键环节自主可控。此外,我国应加强数字产业化与产业数字化联动发展,构建畅通国内循环的数字经济体系,促进数字技术赋能传统技术,使工业生产线拥有 “智能大脑”,实现自我感知、传递与诊断,弥合“数字鸿沟”,推进我国由“数字技术大国”向“数字经济强国”转变,进一步提升产业链关键环节控制能力。

5.3 不足与展望

本文存在如下不足:数据样本为宏观产业层面数据,未考察微观层面影响因素,未来将细化至企业层面,聚焦数字经济提升产业链关键环节控制能力的其它路径,并对多条路径进行对比分析,旨在找出最优实践路径。

参考文献:

[1] 陈爱贞,陈凤兰,何诚颖.产业链关联与企业创新[J].中国工业经济,2021,39(9):80-98.

[2] 龙瑜清,汤晓军.双循环下我国高技术产业链发展影响因素及应对思路[J].国际贸易,2021,30(12):50-59.

[3] 陈露,刘修岩,叶信岳,等.城市群视角下的产业共聚与产业空间治理:机器学习算法的测度[J].中国工业经济,2020,40(5):99-117.

[4] 中国社会科学院工业经济研究所课题组.产业链链长的理论内涵及其功能实现[J].中国工业经济,2022,41(7):5-24.

[5] ANTRAS P, ALONSO G. On the geography of global value chains[J]. Econometrica, 2020,88(4): 1553-1598.

[6] KOSE M, OTROK C, WHTIEMAN C. International business cycles:world,region and country-specific factors[J]. American Economic Review,2003,93(4):1216-1239.

[7] 吕越,尉亚宁.全球价值链下的企业贸易网络和出口国内附加值[J].世界经济,2020,43(12):50-75.

[8] 盛斌,苏丹妮,邵朝对.全球价值链、国内价值链与经济增长:替代还是互补[J].世界经济,2020,43(4):3-27.

[9] DUVAL R, LI N, SARAF R, SENEVIRATNE D. Value-added trade and business cycle synchronization[J]. Journal of International Economics,2016,99(3):251-262.

[10] 任继球.澄清认识 加快构建“卡脖子”技术攻关长效机制[J].宏观经济管理,2021,37(4):19-25,33.

[11] ACEMOGLU D, RESTREPO P. The race between man and machine: implications of technology for growth, factor shares and employment[J]. American Economic Review,2018,108(6):1488-1542.

[12] 林淑君,倪紅福.中国式产业链链长制:理论内涵与实践意义[J].云南社会科学,2022,42(4):1-12.

[13] 龙瑜清,汤晓军.双循环下我国高新技术产业链发展影响因素及应对思路[J].国际贸易,2021,30(12):50-59.

[14] 邹梦婷,凌丹,黄大禹,等.制造业数字化转型与产业链现代化关联性研究[J].科学学研究,2022,30(7):1-16.

[15] BJORKDAHL J. Strategies for digitalization in manufacturing firms[J]. California Management Review, 2020,62(4): 17-36.

[16] BROWN A, FISHENDEN J, THOMPSON M. Organizational structures and digital transformation[M]. Digitizing Government, 2014: 165-183.

[17] 李坚飞,唐昆,沈炀.价格“同频共振”与产业链安全稳定——基于价格模态耗散的生猪产业链稳定状态预测[J].中国管理科学,2022,39(7):1-14.

[18] 盛朝迅.新发展格局下推动产业链供应链安全稳定发展的思路与策略[J].改革,2021,34(2):1-13.

[19] 裘莹,晏晨景,张利国.数字经济时代我国产业链安全保障体系构建与对策研究[J].国际贸易,2022,31(12):32-43.

[20] 徐奇渊,东艳.全球产业链重塑:中国的选择[M].北京:中国人民大学出版社,2022.

[21] GEREFFI G, LEE J. Economic and social upgrading in global value chains and industrial cluster: why governance matters[J]. Journal of Business Ethics, 2016,133(1): 25-38.

[22] 杨继军,艾玮炜,范兆娟.数字经济赋能全球产业链供应链分工的场景、治理与应对[J].经济学家,2022,34(9):49-58.

[23] 赵玉帛,张贵,王宏.数字经济产业创新生态系统韧性理念、特征与演化机理[J].软科学,2022,36(11):86-95.

[24] 戴若尘,王艾昭,陈斌开.中国数字经济核心产业创新创业:典型事实与指数编制[J].经济学动态,2022,53(4):29-48.

[25] SCHIEDERIG T, TIETZE F, HERSTATT C. Green innovation in technology and innovation management—an exploratory literature review[J]. R&D Management, 2012,42(2):180-192.

[26] 任保平.畅通国民经济循环的重点问题和关键环节[J].人民论坛·学术前沿,2021,10(5):41-45.

[27] 田喜洲,郭新宇,杨光坤.要素集聚对高新技术产业创新能力发展的影响研究[J].科研管理,2021,42(9):61-70.

[28] 李兰冰,刘瑞.生产性服务业集聚与城市制造业韧性[J].财经科学,2021,65(11):64-79.

[29] 苏丹妮,盛斌,邵朝对,等.全球价值链、本地化产业集聚与企业生产率的互动效应[J].经济研究,2020,66(3):100-115.

[30] XIE H, CHEN Q, LU F. Spatial-temporal disparities and influencing factors of total factor green use efficiency of industrial land in China[J]. Journal of Cleaner Productio,2019,207:1047-1058.

[31] KOHLER W. Fragmentation: new production patterns in the world economy[J]. World Economy,2002,25(3):448-451.

[32] 杨晓霞,陈晓东.数字经济能够促进产业链创新吗——基于OECD投入产出表的经验证据[J].改革,2022,35(11):54-69.

[33] MILLER S M, UPADHYAY M P. The effects of openness, trade orientation, and human capital on total factor productivity[J]. Journal of Development Economics,2000,63(2):399-423.

[34] 王周伟,崔百胜,张元庆.空间计量经济学:现代模型与方法[M].北京:北京大学出版社,2018.

[35] 白冰,赵作权,张佩.中国南北区域经济空间融合发展的趋势与布局[J].经济地理,2021,41(2):1-10.

[36] 盛科荣,张红霞,佀丹丹.中国城市网络中心性的空间格局及影响因素[J].地理科学,2018,38(8):1256-1265.

[37] LINTON C FREEMAN.Centrality in social networks conceptual clarification[J]. Social Networks, 1978,1(3):215-239.

[38] 俞荣建,王雅萍,赵一智,等.破解“卡脖子”技术难题:“情境——策略”非对称匹配视角[J].中国科学院院刊,2023,38(1):1-13.

[39] 邵颖红,周恺倫,程与豪.政府补助激励“卡脖子”技术企业创新中内循环能否提供助力——以半导体及芯片行业为例[J].科技进步与对策,2024,41(3):84-92.

[40] 罗佳,张蛟蛟,李科.数字技术创新如何驱动制造业企业全要素生产率——来自上市公司专利数据的证据[J].财经研究,2023,68(2):95-109,124.

(责任编辑:王敬敏)

英文标题Digital Economy, Innovation Spiral and the Control Capability of Key Links in the Industrial Chain

英文作者Pang Lei1,Yang Xiaowei2

英文作者单位(1.School of Economics and Management, Yunnan Normal University, Kunming 650500, China;2.Law School, Ningbo University, Ningbo 315211, China)

英文摘要Abstract:In the digital economy, China′s industrial chain is confronted with two-way competition among which the low-end industrial chain is transferred to developing countries and the high-end industrial chain returns back to developed countries, and there is a risk of "chain broken at both ends". Government policies put forward the intrinsic requirements of enhancing the resilience of the industrial chain, maintaining the security of the industrial chain, promoting the integration of the industrial chain and complementing the extension of the industrial chain, so as to keep the key links of the industrial chain in China, build a modern industrial chain system, and realize the external goal of data-enabled transformation of the whole industrial chain. By accelerating the construction of the digital economy, digital transformation drives the change of production methods, creates digital economy advantages, and promotes digital power through digital technology innovation. From the perspective of digital economy, this paper aims to provide an effective way for improving the control capability of key links of industrial chain in China.

Since the key links of China′s industrial chain are facing problems of low level, high dependence, weak innovation capability, unreasonable structure, etc., it is urgent to strengthen the construction of a digital technology collaborative innovation system. This paper adopts the input-output tables from 2017-2022, and the data from the CEInet statistical database and the Guotaian database to study the digital economy, innovation spiral and key link control capability of the industrial chain by employing propensity score matching (PSM) combined with the progressive DID method.

The following conclusions are drawn. First, the digital economy effectively enhances the industrial chain′s centrality and mediation degree, and promotes the industrial chain. The strength of the digital economy in enhancing the centrality of the industrial chain is greater than that of its mediation. Second, digital industrialization and industrial digitization can enhance the control ability of key links of the industrial chain, and the strength of digital industrialization in enhancing the control capability of key links of the industrial chain is higher than that of industrial digitization. Third, the development of digital economy in eight regions has significantly improved the control capability of key links in the industrial chain, and this effect decreases from the eastern coast region, the northern coast region, the southern coast region, the middle reaches of the Yangtze River, the middle reaches of the Yellow River, the southwestern region, the northeastern region to the northwestern region. Fourth, the development of digital economy can gradually overcome the restrictions of "bottleneck" industries and improve China's control capability towards them in the whole industrial chain. The control capability of industrial chain with technological bottleneck issues includes the role of special equipment, instruments, communications equipment, computers and other electronic equipment, electrical machinery and equipment, etc. Fifth, the "innovation spiral" effect of digital technology works as a partial mediating effect of digital economy development and industrial chain key link control capability. The mediating effect size of centrality is 0.426 1, accounting for 79.50% of the total effect, and the mediating effect size of intermediation degree is 0.344 2, accounting for 64.34% of the total effect.

From the perspectives of government, region and industry, this paper proposes some suggestions to improve the control capability over key links in China's industrial Chain. First, the government should take advantage of the new national system , increase the cultivation of key core technologies such as big data, cloud computing and artificial intelligence, improve the new national system to break through the bottlenecks of digital technology, and enhance the capability to control key links in the industrial chain. Second, the regions should build the infrastructure for digital technology. The eight regions across China should collaborate with each other to build digital infrastructure such as the Internet of Things (IoT), 5G communication and blockchain. Third, the industry should set accurate goals for the digital economy′s development. The digital economy industry should improve independent innovation capability and solve bottleneck issues in key and core technologies. To sum up, it is significant for China to promote the independence and control capability of the key links of the industrial chain. In addition, China should strengthen the linkage between digital industrialization and industrial digitalization, and build a digital economy system with a smooth domestic cycle.

英文關键词Key Words:Digital Economy; Innovation Spiral; Digital Industrialization; Digitalization of Industry; Industrial Chain

基金项目:国家社会科学基金项目(20BJL050)

作者简介:庞磊(1987—),男,辽宁沈阳人,博士,云南师范大学经济与管理学院副教授,研究方向为数字经济与技术创新;阳晓伟(1986—),男,湖南邵阳人,博士,宁波大学法学院副教授,研究方向为制度经济与高质量发展。