跨学科融合视角下初中地理课程资源的开发与应用研究

� B

摘 要:乡土资源是学生将书本知识与现实世界连接的重要载体,对学生直观理解地理知识、化抽象为具体有着重要意义。南京作为中国历史文化名城,可运用于初中地理课堂教学的素材数量多、覆盖广、潜力大。文章以跨学科融合作为研究视角,以学科核心素养作为培养目标,以南京乡土资源作为研究对象,以初中地理课堂作为实践渠道,浅析南京乡土资源在初中地理课程教学中的挖掘、开发与应用。

关键词:跨学科融合;初中地理;乡土资源;南京

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)06-0154-04

《义务教育地理课程标准(2022年版)》指出:“地理课程跨学科主题学习是基于学生的基础、体验和兴趣,围绕某一研究主题,以地理课程内容为主干,运用并整合其他课程的相关知识与方法,开展综合学习的一种形式……要求贴近学生生活实际,符合学生年龄特点,聚焦真实问题的发现和解决,体现鲜活的实践特征。”同时2022年新课标指出:“教师教学要结合学校的实际和學生的学习,充分利用学生的经验性资源和学习过程中的生成性资源。”

地理作为基础科学之一,既关注自然环境及其变化,也探讨人类活动与地理环境的关系,贴近学生生活,是学生将课本知识与身边自然环境联系的一道纽带,无论是物理、化学、生物、数学等理科学科,还是语文、历史、政治等文科学科,地理学科都有与之融合的可能。基于此,笔者浅析南京乡土资源融入初中地理课程教学的应用策略,以求挖掘地理课程新资源,助力地理课堂创新发展。

一、 南京乡土资源融入初中地理课堂教学的开发与应用

南京作为六朝古都、十朝都会,无论是自然生态、历史沿革,还是科技文化、艺术美术,或是动植物资源等,可供开发地理课程的资源都非常丰富,将这些南京乡土资源融入课堂教学,不仅可以使学生全面感知家乡的自然特征与人文风情,促进学生认识家乡、了解家乡、热爱家乡。同时,学生在学习课本知识时也可以与家乡景观资源联系、对比,直观理解所学知识,加强对新知识的理解与运用。实际教学过程中,可以将南京的乡土资源进行归纳整合,采用“材料+问题链+合作探究”的方法融入初中地理课程,促进学生深度学习与思考。

(一)南京历史素材与地理课堂教学融合

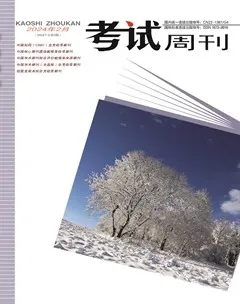

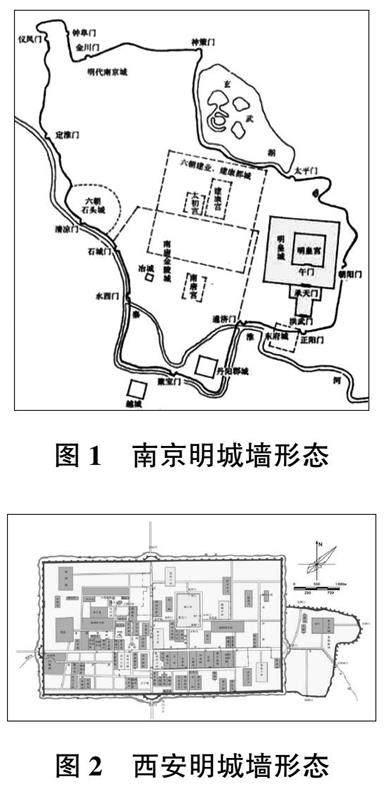

南京作为六朝古都,十朝都会,是我国七大古都之一,其历史源远流长,可融入初中地理课堂教学的素材众多。在实际教学过程中,可以将新石器时期古人类居住区选址与南京明城墙形态融入人教版七年级上册第四章第三节《人类的聚居地——聚落》课堂教学,旨在了解人类聚居地的选址与地理要素间的联系,并简要分析地理要素对聚落形态的影响。

1. 古人类居住选址融入地理课堂教学

课程中材料与问题链呈现如下:

材料一 现代考古发现,南京新石器时期古文化遗址主要聚集于现江宁、高淳、浦口、秦淮窨子山、鼓楼北阴阳营等处。三千年前此地已有相当数量的古人类生存繁衍,其主要分布特点为:沿南京市城区外围至远郊分布,主要邻近河流、湖泊等水源地附近的高地分布。

问题链设置:①根据材料归纳古人类聚居地的分布。②分析古人类选址该地的原因。③讨论选址该地聚居的利弊。④归纳影响人类聚落选址的因素。

根据材料导向,学生可以归纳出古人类主要选址邻近河流、湖泊等水源地附近。归纳选址利弊时,教师可从旁指导学生将历史课程中学习的古人类采集渔猎生活方式与选址相联系,促进学生理解水源地可以为古人类提供水源与食物,同时小组合作讨论选址高地原因,推导出河流、湖泊附近可能会有洪涝灾害,所以需要居住在临水高地以防洪涝侵袭。由此,归纳出水源、地形等可以影响人类聚落选址。

2. 南京明城墙形态融入地理课堂教学

课程中材料与问题链呈现如下:

材料二 南京明城墙是在六朝建康城和南唐金陵城的基础上,依山脉、水系的走向筑城,得山川之利,控江湖之势,形成独具防御特色的立体军事要塞。它是世界最长、规模最大、保存原真性最好的古代城垣。

西安明城墙位于西安市中心,呈长方形,有城门四座,是我国现存最完整的一座古代城垣建筑。

问题链设置:①指出南京城墙和西安明城墙形态差异。②分析两座城市城墙形态差异成因。③归纳影响聚落形态变化的因素。

根据材料导向,学生可以归纳出南京明城墙形态曲折,西安城墙形态平直规整。结合材料对比分析可知,两座城市城墙形态差异是受地形及河流影响,继而能够归纳出地形及河流会影响聚落形态。

通过历史学科知识的融入和层层递进的问题设置,不仅可以提高学生读图分析与思考的能力,而且可以增强学生的区域认知与综合思维。历史、地理知识与南京乡土资源的融合,不仅可以加深学生对学科知识的认识,还可以促进学生对家乡的了解。

南京明城墙与西安明城墙的形态之间的差异是展示地理学科如何与历史学科相互融合的典型案例,可以让学生进一步深入思考这些形态背后的原因和影响。

第一,南京明城墙之所以呈现出曲折的形态,是因为其充分利用周围山川和水系的地理特点。这种形态使得城墙具备独特的防御特色,形成立体军事要塞。相比之下,西安明城墙呈长方形,形态更加规整,这可能与西安的地理环境有关。这可以使学生更好地理解地理环境对城市规划和建筑形态的影响。第二,通过分析这两座城市城墙形态差异的成因,可以培养学生对地理和历史因素相互关联的理解能力。有助于学生进一步探究地形如何影响城墙的形状,水系如何影响城市的发展以及城墙的形态如何反映了当时的军事战略和城市规划。最后,通过归纳影响聚落形态变化的因素,学生可以与地理课程中的其他内容联系起来,进一步理解地理与人类活动之间的关系。

(二)南京生物素材与地理课堂教学融合

南京是动植物资源非常丰富的地区,其生物多样性也得到了较好的保护与开发。在实际教学过程中,可以将长江南京段特色物种融入人教版八年级上册第三章第一节《自然资源的基本特征》课堂教学,旨在了解常见的自然资源,形成珍惜自然资源、爱护自然环境的人地协调观。

课程中材料与问题链呈现如下:

材料三 南京是生物资源丰富的地区,中华鲟、扬子鳄、长江江豚、长吻鮠等长江特色物种均有分布。在长江中下游8个豚类自然保护区中,南京长江江豚省级自然保护区是唯一位于主城区附近的保护區,市民可在此近距离观看江豚。长江大保护战略实施以来,特别是“十年禁渔”后,人们观察到长江江豚的频次在增加,但还需要不断完善江豚监测救护体系。

问题链设置:①指出长江南京段生物资源的分类。②分析长江禁渔十年的原因。③讨论保护长江乃至中国自然资源可行性措施。

根据材料导向,学生可以归纳出生物资源属于可再生资源,为保护资源可持续利用所以进行十年禁渔。通过以小见大的方式,从南京地区生物资源保护情况延伸至我国自然资源的保护与开发,将地理学科自然资源的保护与利用和生物学科生物多样性及其保护深度融合,在理解学科知识的同时强化学生的人地协调观。

(三)南京文学素材与地理课堂教学融合

2019年南京成功申报世界文学之都,南京文脉深远,渗透在城市发展中的方方面面。文学素材在地理教学中的渗透也是非常广泛的,如杜牧的《泊秦淮》和朱自清《桨声灯影里的秦淮河》可以应用于人教版八年级上册《河流》一节、朱自清《背影》可以应用于人教版八年级上册《交通运输》一节等。除常规课程外,地理课堂也可适度拓展延伸,让学生结合生活中的南京乡土地理素材进行文学创作,让学生透过地理景观了解南京、感悟家乡、热爱家乡,从而增强区域认知,强化学科核心素养。

课程中材料与问题呈现如下:

材料四 2019年10月31日是世界城市日,在这个特殊的日子,联合国教科文组织发布了一条与南京相关的喜讯:南京申报“世界文学之都”成功了!从王羲之、李白、曹雪芹,到鲁迅、巴金……这些在中国文学史上留下浓墨重彩的名家,都和南京这座城有着千丝万缕的联系,他们在城市的每一隅留下了文学的踪迹。

问题设置:请结合生活中的所见、所闻、所感,选取你熟悉的南京地理事物撰写一首诗歌。

实际教学过程中,大部分学生均能提笔进行创作,有的学生用诗词仿写,化名句为己用;有的学生以山川形胜为题,融山河于笔下;有的学生谈沧海桑田,叹世事变化无常。部分学生习作展示如下:

①秦淮河边桂飘香,乌衣巷间风凄凉。雁飞草长物更替,唯有秦淮最难忘。

②千古金陵一叶秋,古今中外文学洲。坐荡江南古刹里,抬头遥望看今朝。

③雨打枝头送春来,樱香轻笼山寺间。论是江山多变革,不变仍是樱花开。

④玄武湖前碧波显,凤凰台上凤凰现。夫子庙中试科举,博物院后瞻古籍。

红墙黑瓦矮房屋,中山陵前赏枫叶。千古南京赞不够,匆匆一瞥行不足。

⑤枫叶随风归无处,玄武漾波鱼孤。石头城边松针路,小草翠绿挂露珠。

红花向阳引人驻,麻雀跃枝啼鸣呜,几声声仓促。心中喜爱藏不住。

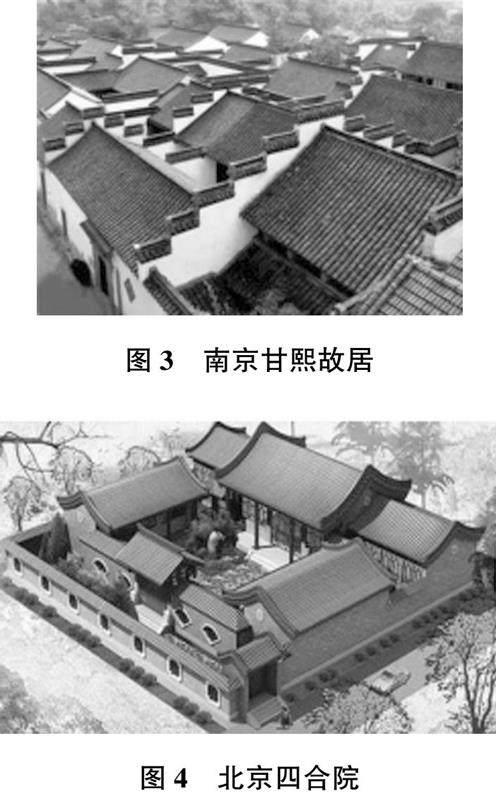

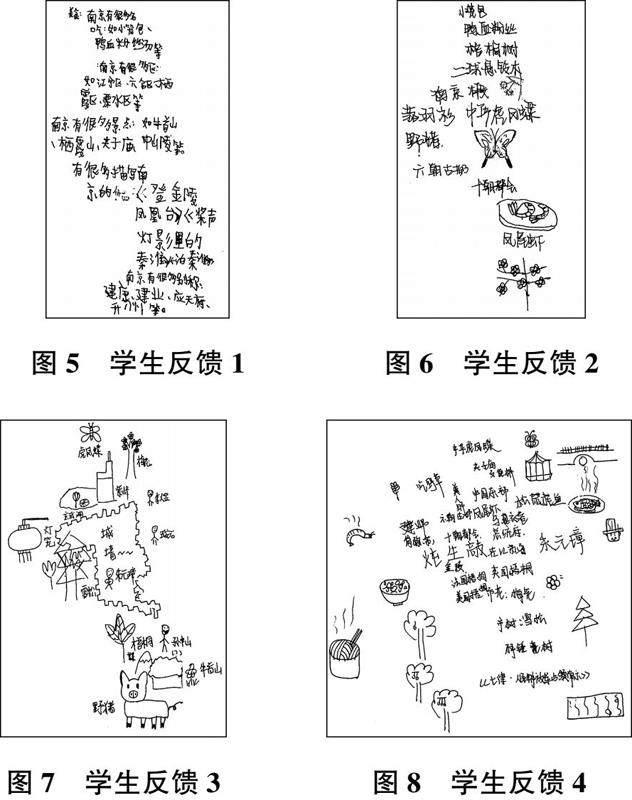

(四)南京艺术素材与地理课堂教学融合

南京传统民居众多,这些古民居建筑空间较苏州、徽州民居疏朗,装修较苏州、徽州民居简洁,于秀丽中见雄浑,呈现出介乎南北之间的建筑风格,建筑设计中蕴藏“独特”的美感。甘熙故居作为迄今大中城市中保存较完整的大型独家宅院,其建筑形制与规划设计无一不彰显地理环境的影响。实际教学过程中,可以将南京传统民居与北京传统民居四合院进行对比,归纳建筑形制异同,从而引申出我国南北方气候相似与差异。结合教材来看,人教版八年级上册第二章第二节《气候》与传统民居结合最为适配。

课程中材料与问题链呈现如下:

材料五

问题链设置:①据图指出南北方建筑的异同。②分析异同点与气候间的关系。③归纳我国南北方的气候差异。

通过对比两种民居在房顶样式、墙体厚度、窗户大小的不同,不仅可以探讨南北方建筑差异,还可以透过现象探究南北方气温和降水差异,从而归纳我国气候特点。通过问题链推进学生读图分析,以建筑美学强化学生的综合思维,促进学生的全方位思考。

二、 南京乡土资源融入初中地理课堂教学的反馈与评价

跨学科融合视角下,学生的反馈与评价不应局限于学业水平考试,还应重视课堂反馈与过程性评价,以期关注学生地理学习全过程中知识建构、能力发展、学习策略的运用及情感态度形成等多元化过程因素,注重学生的全面发展。实践过程中,笔者并未采用传统方式进行考查,而是设置开放问题,用ARCGIS绘制南京轮廓图,让学生将自己对南京乡土地理的理解绘制在图上,以反馈学生对家乡的了解。部分学生反馈如下:

结合学生反馈来看,部分学生可以将多学科知识融合进反馈,甚至以图文结合的形式呈现。开放式的问题设置也打破传统反馈与评价机制,不仅关注学生的学科知识吸收,还关注学生对生活的理解。

跨学科融合下的初中地理教学尚无定法,需要教师不断探索,从实践中探究规律,并反馈于教学。新课标对教师也提出:“鼓励地理教师积极参与其他课程的跨学科教研活动,相互借鉴,探索地理课程跨学科、综合性教育教学的改革发展新范式;鼓励教师基于学校实际和当地自然、人文特点,开发地理课程资源,引导学生基于自身经验学习生活中的地理,感悟地理的奥妙和魅力,培养学生的家国情怀。”无论是学生还是教师,随着新课改的不断深入,都需要整合思维,以综合、全面的视角分析和解决问题,以乡土地理资源为载体,融合各学科知识,形成全时空、多角度、跨学科的问题分析习惯,强化综合思维的形成,培养正确的人地协调观。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育地理课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]吴左宾.明清西安城市水系与人居环境营建研究[D].广州:华南理工大学,2013.

[3]戚轩瑜.一座有“文学腔调”的城市:南京成为“世界文学之都”[J].青年文学家,2019(31):27-28.

[4]长北.南京古民居艺术[J].建筑与文化,2006(4):98-103.

作者简介:姜珺(1995~),女,汉族,江苏南京人,南京东山外国语学校,研究方向:地理教学。