在任务中升华生命教育

摘 要:《活着》是高中语文整本书阅读的必读书目,将其放在小学六年级阅读,希望引导学生在阅读中理解生命的意义。借助阅读任务升华对学生的生命教育,将整个阅读过程分为四个阶段,每个阶段任务如下:通读与梳理阶段,初步感知,生发对生命的思考;品读与鉴赏阶段,片段赏析,形成对生命的理解;对比与探究阶段,步步推论,走向对生命的追问;分享与表达阶段,辩论输出,升华对生命的敬意。

关键词:小学语文;整本书阅读;生命教育;《活着》

《活着》是高中语文整本书阅读的必读书目,将其

放在小学六年级阅读,主要是出于以下两方面的考虑:

一是学生的年龄特征。小学高年段学生已经进入青春期,在遇到学业或人际交往方面的问题时,一些学生因生命意识淡薄出现了自伤行为,令人揪心。作为教师,我希望引导学生在阅读本书的过程中理解生命的意义。二是学生的阅读基础。本班学生有较好的阅读基础,且该书的故事情节较为简单,语言通俗易懂,阅读难度不大。

我的设想是,借助整本书阅读任务升华对学生的生命教育:学生在阅读过程中与书中的人物产生共情,了解人物的经历后体会活着的意义,对生命的价值会有更深刻的理解,从而消解掉自身的部分负面情绪。

根据课标中整本书阅读学习任务群的教学提示,《活着》整本书阅读从2月上旬持续到4月上旬,历时约2个月,分为阅读与梳理、品读与鉴赏、对比与探究、分享与表达四个阶段,每个阶段结束时,以任务驱动的方式进行阅读成果展示:2月上旬至3月上旬,为通读与梳理阶段,学生先利用午间20分钟、每日睡前30分钟,完成初读,3月上旬进行初读交流;3月中旬,重点完成品读与鉴赏,之后进行鉴赏交流;3月下旬,以对比与探究为主,适时安排探究交流;4月上旬,主要是阅读总结,学生着重分享与表达,最后安排写作评论。下面分别呈现每个阶段的任务设计。

一、通读与梳理阶段的任务:初步感知,生发对生命的思考初读交流主要是展示通读与梳理阶段的成果,共设计了两个任务:

【任务1】 音乐联结,聊阅读初体验

(1)听美国民歌《老黑奴》,体会歌曲的内容和情感,明白这首歌是余华写作的灵感。

(2)用一种颜色来形容读完这本书的感受。

【任务2】 借“大事记”,梳理故事情节

(1)回顾全书内容,用书中的语句说明福贵原本是什么样的人。

(2)找出关于福贵的两段描写,通过朗读,感受一个家境优渥的纨绔子弟的形象。

(3)梳理主人公福贵的一生,完成故事情节图或人物关系图,并写一写故事梗概。

通读与梳理阶段重在激趣,引导学生初步感知整体内容,梳理出重要的人物和事件。学生在阅读过程中都有了个性化的感受。初读交流时,很多学生表示阅读色彩是灰暗的,悲伤的冲击感很强烈,让人难以接受;也有部分学生用红色和绿色形容阅读感受,原因是福贵的经历令人动容,让人不由自主感叹他的坚强。

可以看出,不同阅读水平的学生呈现出不同的理解。这些个性化的解读没有对错之分,都是学生最真实的阅读初体验。

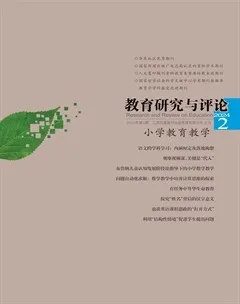

此外,学生结合体悟,围绕书中主要人物和情节绘制了形式多样的故事情节图或人物关系图(如图1所示)。这类思维导图聚焦故事内核,意在让学生关注人物群像,梳理主人公福贵与其他人物的关系,发掘“活着”与“死亡”的关联。除福贵外,其他人物有的死于意外,有的死于疾病;有的是因不可抗力,有的是自我选择。福贵见证了身边所有人的种种离去,最后与老牛相依为命。通篇都在写“死亡”的书为什么叫“活着”?经历了那么多人生苦难的福贵为什么还能坚强地活着?他是一个悲剧人物吗?面对生活的苦难和挫折,我们应该如何正视自己的生命?……这些话题也是学生读完全书后自然生发的关于“生命”的思考。

二、品读与鉴赏阶段的任务:片段赏析,形成对生命的理解品读与鉴赏阶段,成果展示主要依托鉴赏交流,任务设计如下:

【任务1】 结合思维导图,谈阅读之“悲”

(1)回顾绘制的人物关系图或故事情节图,思考人物的结局,说说哪个人的离世最让人揪心。

(2)结合生活经历,表达自己的感受。

【任务2】 勾连小说情节,谈阅读之“喜”

除了刻骨铭心的“悲”,书中有没有令人感动的地方,让你有一些聊以慰藉的“喜”?从书中找一找依据。

品读与鉴赏阶段重在引导学生走近书中人物,结合生活经验,分享对书中事件的感受。

对阅读之“悲”,学生关注最多的人物是书中的儿童。大多数学生对有庆的献血去世,包括苦根的意外离世难以释怀;不少学生为凤霞生孩子去世感到愤愤不平;也有学生对春生的死抱有遗憾,认为这是不明智的选择。但是福贵并没有因悲观绝望而放弃生命,依旧坚强地活着,这是为什么呢?经过讨论,学生一致认为:福贵的人生虽然经历了物质的失去和亲人的不断离去,但是精神和意念反而向死而生,越挫越勇。

对阅读之“喜”,学生认为,有庆在困顿的生活中能够把跑步当成梦想是了不起的;凤霞在艰苦的生活中遇到善良的二喜是一件很美好的事;福贵拥有爱他的父母、妻子、儿女,还有宁愿在外流浪也不拖累他的忠仆——长根……书中有太多令人感动的温情,这些都是阅读的“喜”。也许这就是让福贵在残酷的命运里坚持活下去的力量。

三、对比与探究阶段的任务:步步推论,走向对生命的追问对比与探究阶段展示成果时,探究交流任务设计如下:

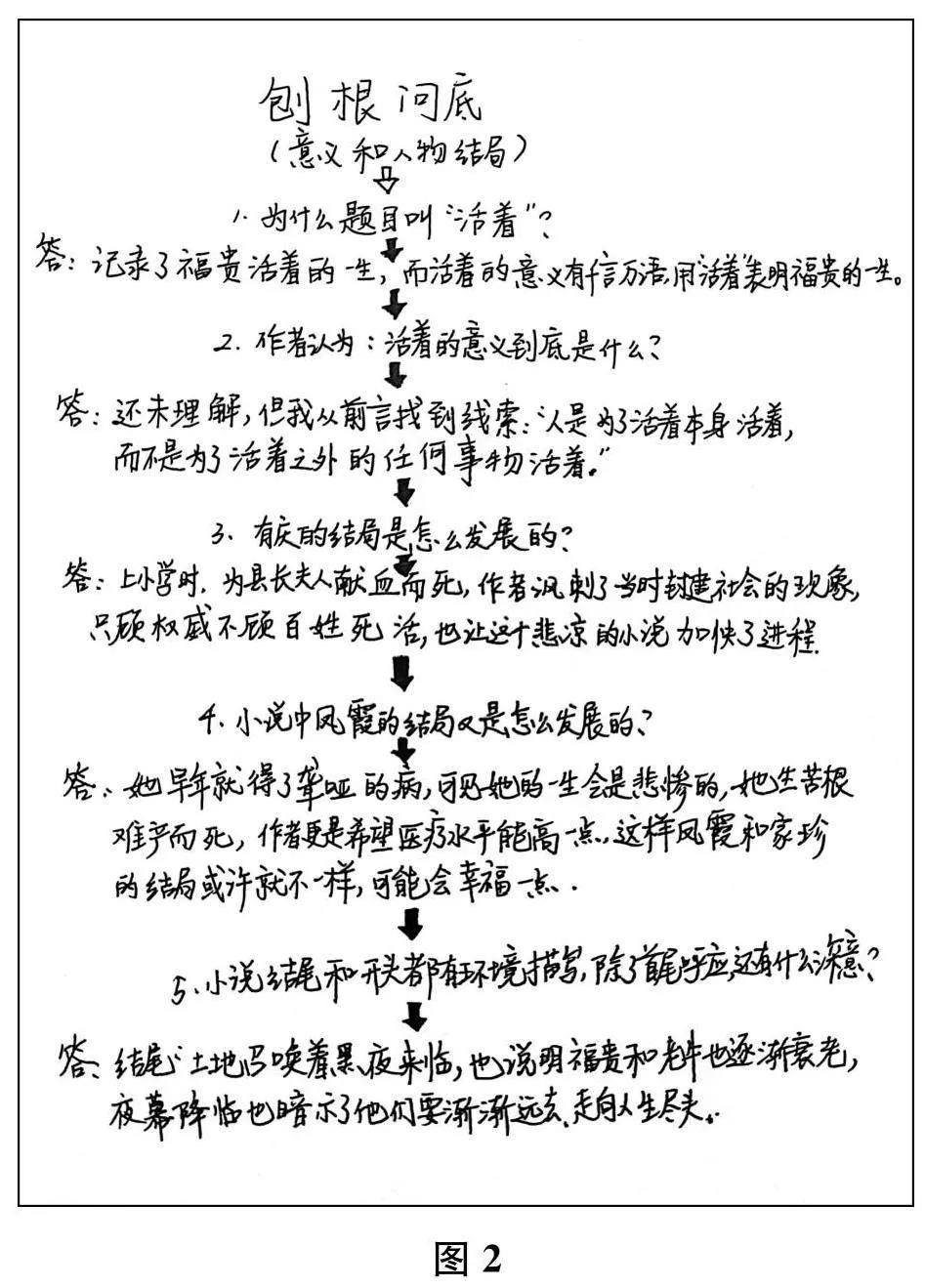

【任务1】 “刨根问底”,解阅读之疑

(1)交流自己在阅读过程中遇到的问题。

(2)梳理问题,写出推论的过程,完成“刨根问底”策略单。

【任务2】“跨界阅读”,影为文所用

(1)观看张艺谋导演的电影《活着》的结局并讨论:原著和电影的结局你更喜欢哪一个?

(2)做影评人,对电影最后看似圆满的结局进行交流与点评。

(3)结合小说情节,围绕“生命的价值”这一话题,写一段影评。

阅读是一种特殊的生命体验,读者会被书中的人物牵动情绪,在与人物共悲喜的同时,也会在阅读中产生困惑。这一阶段的阅读驱动学生由浅层感知走向深度理解:人是为活着本身而活着,而不是为了活着之外的任何事物所活着。

完成任务1中的“刨根问底”策略单需要利用追问和推论法。学生可以从不同的角度选择一个感兴趣的话题进行层层追问,步步推论,自问自答(如图2所示)。可以看出,随着学生阅读的深入

,有些问题在推论中慢慢找到了答案,比如福贵与老牛的相似点;有些问题暂时还没找到答案,比如题目的意义和人物的结局之间的关联;还有一些问题可能需要学生用一生去寻找答案,比如活着的意义。

学生的影评也让我们感受到,跨界阅读的价值是在对比中产生新的阅读发现,形成新的阅读感悟。不论是跨界到电影、话剧抑或其他的艺术形式,最终都要回到文学作品本身。学生的部分影评片段如下:

【片段1】 我很喜欢电影改编的结局,相比于原著,电影的结局还算圆满,观众看完心里没那么难受。电影版的“苦根”叫“馒头”,名字的寓意是有馒头吃就是好生活,所以,“馒头”象征着生活的希望。电影《活着》是对美好生活的一种向往。

【片段2】 我更喜欢原著的结局,虽然悲惨,但是福贵的人物形象更高大,而且悲剧的力量更发人深省。福贵不是一个悲剧人物,在小说结尾的时候,他依然是一个很乐观的人,他把一生的苦难讲得很平静,因为他曾拥有过生命中最重要的人和事,他感到自己的生命是有价值的。

这些文字都表明,学生在探究文本的过程中,走向了对生命意义的追问。

四、分享与表达阶段的

任务:辩论输出,升华对生命的敬意

到了分享与表达阶段,写作评论的任务设计如下:

【任务1】 以生命为主题,开展自由辩论

(1)回顾小说,结合情节,交流自己对生命价值的看法。

(2)福贵选择“好死不如赖活着”,你赞同这个观点吗?正反方结合《活着》中人物的例子和生活经验开展辩论。

【任务2】 以生命为主题,写读后感

整合辩论的观点,结合《活着》整本书阅读体验以及个人经历,写一篇读后感,树立正确的生命观、价值观,理性看待生活中的挫折。

这一阶段主要引导学生回顾小说内容,结合书中情节,谈谈自己对生命价值的认识,升华对生命的敬意。撰写读后感,能够加深学生对原著的理解。学生的读后感节选如下:

我们在面对残酷现实时,也必须像福贵一样,有正确的自知,不能遇到薄雾就迷茫,也不能遇到困难就绝望;像福贵一样,心中总有希望。无论这希望之光闪亮还是微弱,都要努力奋斗,哪怕只前进了一步,但积少定成多;哪怕一生坎坷,也要勤勤恳恳向前走。因为总有一天,希望会向我们敞开大门……

正如史铁生所说:值得歌颂的不是苦难,而是未在苦难中沉沦的人。阅读《活着》的最大意义是引导学生成为那个勇敢面对生活的人,因为悲喜自渡是人生的常态,好好活着才是对生命最大的敬意。

王军提出,“语文课程的生命教育观最重要也是最基本的就是必须将学生视为具体的、活生生的、有丰富个性的、不断发展的个体和群体,要注重培养学生的独立性和自主性,促进学生在教师指导下主动地、富有个性地学习”[1]。学生在语文课程学习中要有个性化的生命体验,因而,教师不仅要挖掘语文教材中的生命教育素材,还要根据学情尝试开展融入生命主题的整本书阅读教学,让整本书阅读的价值最大化、最优化。

参考文献:

[1] 王军.语文课程的生命教育观[M].南京:南京师范大学出版社,2007:18.