“瞻前”又“顾后”,“体验”再“感悟”

摘 要:策略的形成是一个循序渐进的过程,教师在教学中要秉持“大策略观”,瞻前顾后地教策略:发现相应策略在之前教学中的增长点,即“瞻前”;发现教材为后续策略教学提供的孕伏点,即“顾后”,从而巧妙衔接,有机渗透,让学习的过程有根基、有联系。此外,教师应提供探索空间,帮助学生加深策略体验;配置丰富习题,帮助学生发展策略意识;重视回顾反思,帮助学生感悟策略价值。

关键词:小学数学;解决问题的策略;列举

苏教版小学数学教材从三年级上册开始编排“解决问题的策略”单元,旨在让学生形成解决问题的一些基本策略,体验解决问题方法的多样性。不少教师在教学某一“解决问题的策略”单元时,通常是借助教材的例题与习题完成相应的教学任务。由于教材内容相对独立,因此该单元学习后,相应的策略也就被束之高阁。其实,跳出独立单元纵观整套教材,我们会发现,独立单元并不独立,它与其他教学内容有着千丝万缕的联系。因此,教师要能够发现相应策略在之前教学中的增长点,即“瞻前”;还要善于发现教材为后续策略教学提供的孕伏点,即“顾后”,从而巧妙衔接,有机渗透,让学习的过程有根基、有联系。教学五年级上册《解决问题的策略——列举》一课,笔者尝试瞻前顾后地教策略。

一、教学过程

(一)“瞻前”

1.回顾旧知

师 这节课我们学习解决问题的策略,以前学习过吗?有哪些?

(学生回顾、交流。教师梳理并板书:从条件出发、从问题出发、列表、画图……)

看似简单的课前回顾,意在唤醒学生对解决问题的策略的学习经验,同时,多种策略的呈现,也为新知的探索做好了铺垫。

2.拓展情境

师 王大叔用22根1米长的木条围一个长方形花圃,面积是20平方米,可能吗?

生 应该可以吧?

生 好像不可能。

师 看来还不太确定。通过理解题意,你能想到什么?

生 长方形周长是22米。

师 还能想到什么?

生 长加宽的和是11米。

师 结合已有的解决问题的策略的学习经验,你打算如何解决这个问题?

(学生同桌交流,在作业纸上尝试完成。)

将教材例题“怎样围面积最大”调整为“面积是20平方米,可能吗”,首先避免了部分学生跨越列举过程直奔结论的误区;其次,问题更加聚焦,能够激起学生想方设法地寻找面积是20平方米的长方形;再次,引导点到为止,充分放手,鼓励学生运用已有的策略经验去尝试解决新问题,这既是对已学策略的巩固应用,也是对新问题的积极挑战。

3.对比总结

(学生汇报展示,全班交流。)

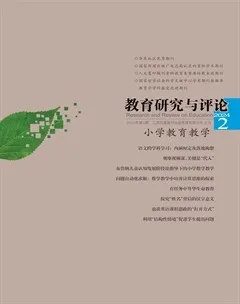

生 (展示做法,如图1所示)因为长加宽的和是11,我就将符合条件的长方形都画了出来,并计算出面积,发现不可能围成面积是20平方米的长方形。

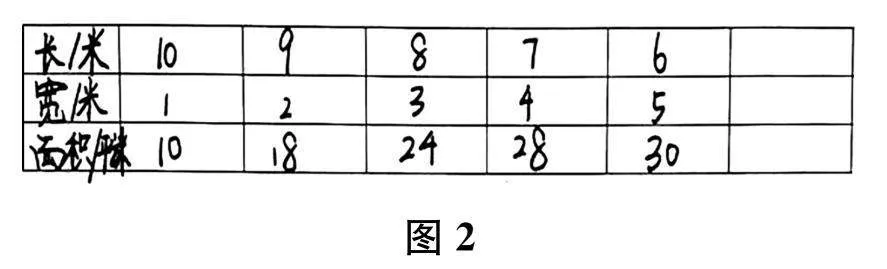

生 (展示做法,如图2所示)我的想法和他差不多,我是列表解决的。

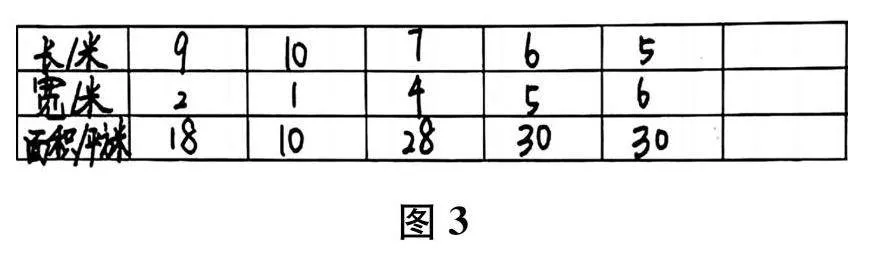

生 (展示做法,如图3所示)我也是列表解决的。

师 这两位同学用的列表方法有什么不同?

生 后一张表里的数据有点乱,最后两组是同样的长方形,重复了。

生 还有一组长8米、宽3米的情况遗漏了。

师 对于这样的情况,你们有什么建议?

生 按顺序写,这样就不会重复,也不会遗漏了。

(教师板书:有序、不重复、不遗漏。)

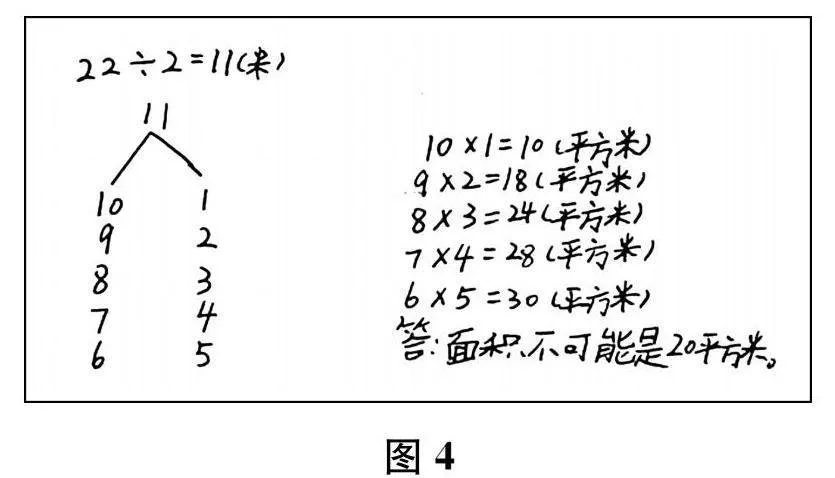

生 (展示做法,如图4所示)我直接列式计算的。

师 你们觉得怎么样?

生 我觉得他的思考和前面三位同学其实是一样的,只是他直接在头脑中想好了长与宽,再进行计算。

生 (展示做法,如图5所示)这是我列的表格。

师 这份表格与前面的不太一样,谁能看明白?

生 前面都是从条件出发,根据长加宽的和是11米,把所有的情况都写下来,看面积有没有20平方米的。他是从问题出发,把长×宽=20的所有情况都写出来,看周长有没有符合22米的。

(全班自发地鼓掌。)

师 刚才同学们运用以前学习过的不同策略,都解决了问题。比较一下,解决问题的过程有什么共同之处?

生 都是把所有情况全部写出来。

师 是的,把符合要求的所有情况逐一罗列出来,这也是一种解决问题的策略,(板书课题)叫作列举。列举策略陌生吗?

生 不陌生,我感觉它和我们以前学习的画图、列表等策略是紧密联系的。

师 是的。在过去的学习中,其实我们也运用过列举的策略解决问题。

(教师带领学生回顾。)

策略的形成过程不能是生拉硬拽地直奔目的地,而应是在已有策略经验的基础上为了达成新的目标自然生长出来的。通过对解决问题不同方式的充分展示、交流、对比,引导学生逐渐提炼出新策略的共性,就是逐一罗列(列举);同时,通过对同类方式不同结果的辨析,引导学生感受列举时要有序进行,才能做到不重复、不遗漏。

(二)“烧中段”

师 下面我们来玩一个游戏:红包雨。有1元、5元、8元三种币值的红包,每个参与者有两次点击机会,运气不好可能空门哦!

(教师指名学生上台玩“红包雨”游戏。)

师 你能说出一个参与者可能得到的红包金额是多少吗?

(学生列举:点中0次,0元;点中1次,1元、5元、8元;点中2次,2元、6元、9元、10元、13元、16元。)

策略的应用不仅在解决数学问题中,更可融入学生感兴趣的生活情境中。“红包雨”游戏,激起学生强烈的学习热情。由于游戏的结果情况相对复杂,学生首先根据点中红包的次数进行分类,再列举;在点中两次红包的情况中,学生又进行了二次列举。在充满挑战性的活动中,学生充分体验到列举过程中有序的重要性。

(三)“顾后”

师 经过研究,王大叔发现用22根1米长的木条,不可能围成面积是20平方米的长方形花圃。他对列举出来的情况又进行了仔细的研究,(出示表1)有了一个惊喜的发现?你们知道是什么吗?

生 长和宽越接近,面积越大。

生 我补充,要在周长不变的情况下。

师 有了这个发现,王大叔又有了新的打算。他打算用24根1米长的木条围一个长方形菜园,怎样围面积最大?

生 长加宽的和是24÷2=12(米),当长和宽都是6时,面积最大,也就是6×6=36(平方米)。

生 也就是说,在周长一定的情况下,围成正方形的面积最大。

师 这次你们列举了吗?

生 没有。运用刚才列举得到的结论,可以直接得到答案。

列举策略的使用,不仅能够直接找出答案,同时能够发现规律。课尾,设计王大叔围菜园的问题,不仅与课始王大叔围花圃的问题呼应,同时因为有了对规律的发现与应用,学生不再列举出所有情况,而是直接应用结论解决问题。这样的过程,既是思维的提升,也是策略价值的升华。

二、教学反思

(一)提供探索空间,加深策略体验

解决问题的策略是以具体问题为载体的,学生在充分的问题解决过程中形成策略。因此,问题的设计就显得尤为重要。许多学生在学完策略后,不愿意用策略。

一是因为要解决的问题相对简单,学生不愿意给自己额外增加负担;二是因为问题的呈现并未激发起学生的内在需求。因此,创设有趣的、有挑战性的问题场景,让学生进入一时无解却又特别想解的愤悱状态,激发策略学习的内需。

开放的解决路径有利于促进多元思考。相比于教材中的问题“怎样围面积最大”,调整后的问题“围成20平方米的花圃,可能吗”更为聚焦,思路更加开放。学生可以从条件想起,借助周长是20米,先得到长加宽的和是11米,再将长和宽的情况列举出来;也可以从问题出发,先将满足面积是20平方米的情况列举出来,再将长与宽的和相加,与11米逐一比对。同时,呈现的形式可以是画图、列表,还可以是算式。开放的问题设置为学生提供了充分的探索空间,学生借助已有的策略经验来列举,充分体验策略的应用过程。

深入的共性提炼有利于学生理解策略本质。多元化的思维呈现让学生有了充分的活动体验,也为列举策略本质的提炼提供了充分的依据。教师引导学生观察各组解决问题的过程,发现无论画图还是列表,都是将符合要求的所有可能逐一罗列出来;通过对不同列表方法的对比,发现问题。学生由衷地体会到列举时“有序”的重要性,有效地训练了思维的条理性和严密性。

(二)配置丰富习题,发展策略意识

策略不是无源之水、无本之木,而是在解决问题的过程中不断体验、积累而形成的。策略意识的形成需要不断地深耕培育,让萌芽不断茁壮成长。教材中呈现的例题都是经过精心选择的,但仅仅依靠教材中的题目还远远不够,需要更加丰富多元的习题配置帮助学生发展策略意识。一是设置挑战性的问题,激发学生运用策略解决问题的内需。二是设置生活化的问题,如王大叔围花圃、围菜园,通过解决实际问题,促进学生自觉运用策略,发展策略意识。三是设置实践性的问题,如“红包雨”游戏,让学生动手参与、动脑思考,主动地运用策略解决问题。

(三)重视回顾反思,感悟策略价值

反思是一种内省行为,是对已有认知的再认识,是对已有体验的再回顾。在解决问题的策略的教学内容中,有一个重要板块是回顾反思。在解决问题的策略的教学中,“解决问题”和“策略”是紧密结合、不可分割的两个目标,学生在解决问题之后,教师可以引导学生反思:为什么要用策略?怎样用策略?策略有什么好处?比如,学生在用画图、列表、算式等多种方式将结果逐一罗列之后,反思这些方法的相通之处,发现列举的本质特点,让新策略在原有学习经验的基础上自然生长。再如,课尾,学生对列举的长和宽以及面积进行研究后,发现了“周长一定时,长和宽越接近,面积越大”的规律,使自己对策略的认识和理解进一步升华,感受到策略不仅可以直接解决问题,还能发现规律,进而将结论直接应用于同类问题的解决中,思维水平得到了明显提升。

策略的形成是一个循序渐进的过程,教师在教学中要秉持“大策略观”,瞻前顾后地实施策略教学,引导学生经历学习过程,反思学习体验,促进学生体验策略、理解策略、应用策略、拓展策略,从而提升数学素养和解决问题的能力。

1-6,12-13,17-18,21,26,34,36,42,46,48-50,52,63,64,78,81,84,87,88