差序协同:跨域环境治理多元主体的合作图式

杨旭 高向波

摘 要:中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。伴随中国式现代化向纵深推进,跨域环境治理在复杂的主体利益关系模式下表征为圈层嵌套式的差等网络结构与级序行动逻辑,即差序协同模式。从环境污染正在经历的由局部向广域转变的解域化过程来看,差序协同既源自于跨域环境治理知识生产者与接受者的分离,又归因于权力结构内部权力主客体的互动关系。受此影响,跨域环境治理极易陷入过密治理与试点空转以及制度悬浮与行为失调的藩篱与窠臼,由此阻碍“制度—效能”转化,以致“局部有效而整体失效”“有组织的不负责任”样态此起彼伏。为达到“收放自如,进退裕如”的国家治理高度,就我国跨域环境治理体系而言,我们应将政府、市场与社会视为一个抽象的连续体,并以链式思维消解行政替代困境和自治缺位困境。

关键词:差序协同;环境治理;区域治理;协同治理;美丽中国

中图分类号:D630 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2024)01-0033-10

一、问题的提出

人类文明史本质上是一部人与自然抗争、并存、协调和共生的发展史,时至今日,人与自然和谐共生已成为衡量现代国家文明程度的重要指标。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央站在中华民族永续发展的战略高度,将生态文明纳入中国式现代化的理论体系,探索出一条区别于西方现代化的中国道路。从中国式现代化的最终指向上来看,创造人类文明新形态可以被理解为坚持生态惠民、生态利民、生态为民的价值追求,进而实现中国特色社会主义生态文明。换言之,中国式现代化的本质落脚点是通过人与自然的和谐共生,统筹好发展与保护的关系,统筹好经济社会发展与人口、资源、环境的关系,从而推动人类文明新的形态变革与创新。

党的二十大报告明确指出:“要推进美丽中国建设,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,协同推进降碳、减污、扩绿、增长。”[1]在此,借助政策东风,环境协同治理的工具性价值已然受到执政党的高度关注,但我们必须知晓,“鉴于跨域合作的结构性差异,治理共同体内部协同要素的衔接贯通常受到多重制度逻辑的羁绊,特别是环境治理领域的责权利交叉重叠及其‘避害属性,致使政策目标间缺乏有效的协调一致,导致‘模糊化和‘惰性化的反身性难题”[2]。在此背景下,洞悉权利/权力如何在跨域环境治理主体之间流动与再生产,复杂而微妙的协同力量又如何实现有机整合已经成为环境政治学研究的重要议题。本研究的核心旨趣在于借鉴费孝通的“差序格局”概念(一种解释关系运作的概念),基于对跨域环境治理多元主体协同基本形态的分析,提炼出一个描述跨域环境治理多元主体协同特征的概念——差序协同,这一概念主要指涉治理主体之间由于资源禀赋差异与政策地位差距所呈现出的圈层嵌套式的差等网络结构与级序行动逻辑。同时,本文还将从跨域治理的阶段性与协同对象的特征角度,分析差序协同的风险隐忧,进而拨开跨域环境治理的“疑云迷雾”。

二、差序协同:跨域环境治理多元主体协同的基本形态

随着风险社会的降临和“流动的边界”的形成,现代社会不得不面对各种不确定性,同时进行自我反思式的程序性调整,跨域环境治理亟须以“病理—药方”的比较方式有效整合治理资源、形成协调互动的多中心治理网络,从而打破行政区划壁垒并有效克服属地管理局限,形成协同治理格局。协同治理是多主体为维系良性竞合关系,寻求“共识的真理”,在实践中打造“利益共同体”的一种连续性互惠共生机制。我们可以将跨域环境协同治理理解为在政策图景和政策场域的转化下,政策专家、地方官员与利益相关者等多个行动者围绕复杂生态系统进行暴风骤雨式的有目的、有组织、有计划的集中整治过程。不难发现,在现行环境管理体制下,传统协同治理理论主张通过搭建协作网络将碎片化的政策性知识转化为制度化知识,进而提出技术性方案,最终促成合作知识的生产和再生产[3]。但这种理论忽视了合作模式之于中国场景的特殊性,尤其是现代社会的原子化倾向增加了跨域环境治理的主体协同难度,同时社会网络的多元化也决定了跨域环境治理的协同梯度之广。

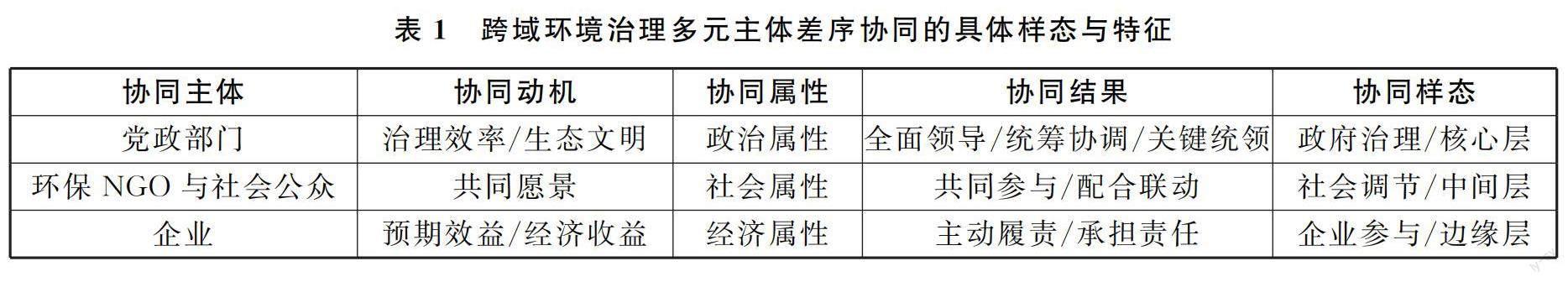

由此,为了便于分析,有必要就跨域环境治理的协同样态设定一个“工具性定义”。笔者将跨域环境治理多元主体的协同过程以及这一过程中所表现出的非均衡性形态,称为跨域环境治理的差序协同。差序协同概念注意到了跨域环境治理协同对象的异质性特征,权力/权利作为满足协同对象差异性动机的载体,在协同过程中展现出不同的属性和差异化结果(参见表1)。

依据跨域环境治理对象的参与程度,可將差序协同对象划分为三类:党政部门、企业、环保NGO与社会公众。差序协同从这三种对象之间的关系中衍生而来,折射出跨域环境治理多元主体之间存在“反哺—逆反哺”的复杂关系,协同对象之间因各自的主导性强弱与既有权利/权力资源多寡,呈现出“中心—边缘”的圈层逻辑。

首先,从差序协同梯度来看,党政部门掌控和拥有公共权力的合法性,能够凭借政治科层体制优势整合跨域环境治理资源和主体,处于协同梯度的核心层。党政部门享有跨域环境治理的事实性权威和相对广泛的自由裁量权,它们通过制定符合实际且能兼顾不同利益需求的统一环境标准,编制更具信服力的权责清单,将权力附着在组织网络上,驱动跨域环境治理功能与结构的整体协调。这种协同的本质是国家政治权力的延伸,是政府在“乌卡时代”背景下对治理方式进行理性选择的结果。就此而言,跨域环境治理是国家治理的重要组成部分,其政治属性的产生根源于政府对复杂问题的化约幻象。

其次,环保NGO与社会公众处于协同梯度的中间层。长期以来,外生性的国家力量与基层的运行逻辑存在差异,国家秩序往往悬浮于基层社会,因此,现代国家秩序向社会治理秩序转化的进程面临种种挑战[4]。在跨域环境治理场域中,国家权力难以切实有效地嵌入社会有机体,而传统“大包大揽、无所不能”的全能主义治理又造成政府权力膨胀及权力越位,忽略了社会主体地位。上述治理模式造成“干部干、群众看”“上头热,下头冷”的怪相,其在压抑社会自主性的同时一定程度上造成了社会自组织的孱弱,这也进一步加剧了协同主体间的失衡状态。因此,跨域环境协同治理具有社会属性,其本质是公民权利的式微。

最后,市场主体参与跨域环境治理,以升级产业结构与履行社会责任为旨归,但也深陷同政府讨价还价和多重博弈的理性思考中,因此,处于协同梯度的边缘层。一方面,企业特别是头部企业同政府深度捆绑,它们自然更为深刻地以共同体成员的方式组织起来,以共同体纽带激活内在动力,以共同体关系优化治理结构,以共同体规范完善治理制度[5]。另一方面,如果治污成本远高于其排污收益,企业受经济利益影响便会出现策略性选择,产生各种机会主义行为。特别地,投机企业因其规避治污责任的机会主义行为而获得竞争优势,就难免会催生 “劣币驱逐良币”的恶性循环,进而严重挫伤企业承担环境社会责任的积极性[6]。故而,环境治理需要找准市场功能和政府行为的最佳结合点。跨域环境协同治理具有经济属性,且这一属性是最基础、最本质的属性特征。

概言之,跨域环境治理协同结果在梯度上呈现的差异性是差序协同的基本样态。上文从三类主体差异性特征入手,静态分析差序协同的概念、构成和基本样态。然而,形成这种内在本质的逻辑是何?应该如何理解这种差异性?要想回答上述问题,我们还须对差序协同进行动态分析,从而发掘出丰富且有意义的机制解释。

三、跨域环境治理差序协同的发生逻辑

从环境污染正在经历的由局部向广域转变的解域化过程来看,跨域环境治理差序协同产生的动力源自以下两个方面的相互作用。其一,在跨域环境治理的知识生产过程中,社会分工导致跨界治理的目标和价值在生产者与接受者之间产生殊异,这构成了差序协同形成的根本原因。其二,作为接受者的公众、社会组织和企业身处“强政府—弱社会”的治理结构体系中,同时经济本位与环境本位理念之间存在着固有的矛盾和裂痕,上述问题导致跨域环境治理呈现出“功能裂解化”的趋势并塑造为差序样态,成为差序协同形成的直接动因。因此,我们可以这样概括跨域环境治理差序协同的发生逻辑:它是社会分工和权能差距共同作用的结果。一方面,面对当下环境风险的复杂化嬗变,治理主体之间存在着明显的权能差距,这容易引致“庇护—附庸”政治,造成行动者网络因价值差异和利益竞争陷入有参与无合作的分散化治理瓶颈之中;另一方面,社会分工致使知识生产者与接受者相互分离,这意味着跨域环境治理作为一种复杂的、系统化的实践活动在实然状态和应然图景间存在巨大差异。

(一)差序协同的底层逻辑:跨域环境治理知识生产者与接受者的分离

亚当·斯密在《国富论》中谈到,市场规模造就分工深度[7](p.7)。分工既是一个经济范畴,也是一个社会范畴,因此,涂尔干对此给出了不一样的解释,他提出了“社会密度”这一概念,并认为社会分工是社会密度增大的结果。更进一步,在涂尔干看来,从传统的前现代社会到现代社会,最大的变化是人与人之间的连接方式。在传统社会中,人们更多地依靠各种神圣性抑或某种先赋性的血缘关系、地缘关系所构成的连接方式。进入到现代社会之后,日益复杂化、精细化的社会分工按照领域、行业等将公民分割为不同的群体,不同的人从事着不同的职业,而不同的职业又把个体的人组成了一个庞大的系统,这意味着一个人要同异质性的人展开联系。涂尔干将前现代社会人与人团结的方式称为机械团结,把现代社会的团结方式称为有机团结[8](p.73)。社会分工能够带来社会团结,同时人的差异性与个性也逐渐被发掘。换言之,人与人差异性的增加,无疑来自于社会分工的进一步发展。在跨域环境治理场域,伴随政策科学的复杂性和环境风险的不确定性,社会分工同样瓦解了权威共同体和常民共同体间的勾连并缔造出内外有别的环境治理知识生产模式。这一知识生产模式具体表征为经济导向的发展逻辑、任务导向的组织逻辑和技术导向的制度逻辑。

1.经济导向的发展逻辑

统筹处理好环境保护与经济发展之间的互动关系与内在张力是现代化国家转型的重大难题。改革开放以来,特别是分税制实施以后,以经济建设为中心的发展路径在塑造中国式经济奇迹的同时也引致一系列环境问题,“先污染后治理”或“边污染边治理”的权宜式治理模式盛行一时,资本内在的贪婪性与扩张性使人与自然截然对立、人与自我不断撕裂以及人与社会彼此攻伐。以经济增长为核心指标的“晋升锦标赛”暂时抑制了生态理性。出于自身升迁的考虑,地方官员多表现为保持发展经济的积极主动性和保护生态环境的消极被动性。从这个意义上讲,作为环境治理知识生产者的党政部门在经济梯度等因素作用下并未实现从原先旧的管理取向向新的治理取向的转变。在环境风险与日俱增的情境下,单纯意义上经济导向的发展逻辑无疑加剧了社会分工的非均衡性并导致跨域环境治理呈現出差序协同样态。

2.任务导向的组织逻辑

在国家中心主义和社会中心主义此消彼长的长程互动中,跨域环境治理既提供了认识世界的一种全新视角,也构成了国家治理的复杂场景。囿于污染物的流动性、累积性和扩散性,地方政府间的区域合作往往面临着权力分散和责任分割的制度性集体行动桎梏,跨域环境治理故而存在着事务膨胀的内生惯性,常常会陷入事务主义的漩涡。这一惯性经由压力型体制和悬浮式政权相结合催生“挤压型体制”,使得基层执行者时常选择用“自保式执行”“分锅式避责”“钟摆式回应”来完成考核目标,导致环境政策执行出现瞄准偏差甚至空转状态,进而引致“挂空档”的推诿现象与“七嘴八舌”的混乱局面[9]。与此同时,作为跨域环境治理的情感基础和连接纽带,信任是跨域生态合作的润滑剂和情感基础。跨域环境治理只有以信任为纽带,才能产生“一石激起千层浪”的效果。信任机制能够最大限度地整合社会资源,构建广泛的利益联盟和牢固的合作关系。但在高度现代性境况下,伴随多重权力关系的交织互动,“上有政策、下有对策”“表面一套、背后一套”瓦解了此前相对稳定的政治生态环境,信任机制也随之发生变化,从一种稳定的、熟悉的参照系演变为一种流动的、陌生的参照系[10]。其结果是固化了传统环境治理结构的“中心—边缘”特质,信任模式由此失去了稳定与恒常的基础,跨层次的联结嵌套共治格局处于一种流动状态,差序协同样态由此产生。更为关键的是,地方环境注意力的有限性及政策资源的固定性加剧了政社关系的剥离感,使得跨域环境治理同吸纳式参与或者嵌入式协同的美好愿景渐行渐远。

3.技术导向的制度逻辑

在“数据说话”的互联网时代,算法技术的勃兴为跨域环境治理绘制了全新图景。毋庸讳言,技术治理促进跨域环境治理规范化、程序化和法治化,是不变行政隶属、打破行政边界的关键。然而,生态功能的发挥方式是一种不同于单个式的、独立化的进路[11],跨域环境治理要想奏效,必须依靠多元治理手段。而算法凌驾于人的主体之上不仅会引发以“技术利维坦”“技术乌托邦”“技术万能论”“技术能包打一切”等为代表的工具理性风险,亦会使治理者陷入技术治理取代情感治理的泥淖之中。在这一价值导向下,以数据技术主导为特征的跨域环境治理内蕴“化约主义”逻辑,渐趋催生出一种封闭而具有排斥性的知识生产模式,其重心不在治理而在技术,实质是一种以技治代替人治的简单粗暴行为。在跨域环境治理中,重视技术忽视情感造成政社互动中的社会化和人本化阙如。相比于单一地域而言,跨域场景中的矛盾和冲突更为强烈,其所承受的治理负荷更为繁重,其空间内部所蕴含的情感风险也更为复杂与剧烈。循此而言,受制于“技术扩张—算法规训”下的情感窄化风险,跨域环境治理无法有效触及多元主体之间的利益均衡点,政府对数字治理功效的片面和非理性认知造成合作网络的无序化发展,间接催生了差序协同样态。

(二)差序协同的外在逻辑:跨域环境治理与权力/权利结构

跨域环境治理差序协同的发生逻辑还源自于权力结构内部权力主客体的互动关系。一般而言,权力结构蕴含于特定的权力关系(支配与被支配关系)中,反映了权力主体与权力客体间相互影响、相互制约的过程。因此,阐释差序协同的发生逻辑还须回到权力运作过程及其结构中,亦即需要分析权力作用的方向与方式。

1.公民话语权阙如:跨域环境治理差序协同发生的话语逻辑

话语权是社会科学研究的一个基本范畴。回顾话语权的研究脉络,安东尼奥·葛兰西首次将语言研究与霸权联系起来,初步揭示了隐含在话语中的权力因素[12](p.73)。与之相似,在米歇尔·福柯看来,影响控制话语运动的最根本的因素是权力,话语和权力是不可分的,真正的权力是通过话语来实现的[13](pp.99-227)。而作为法兰克福学派的集大成者,尤尔根·哈贝马斯则从理论与实践的关系出发提出,话语的最终目的是达成理解并产生理性共识(权利),只有有效的语言才能达成上述目的,因此哈贝马斯设立商谈的规则,以保证语言的有效性,此即“话语民主理论”。不难发现,作为一种符号系统,话语权具有话语权利和权力话语双重属性,包含着权利行使与权力运作的双层含义[14]。如果说权力属性的话语指代了控制力或影响力,那么权利属性的话语则发出了“参与公共事务、行使言论自由”的时代最强音。跨域环境治理强调多主体互动而非单一个体行动,公民能够在其中发挥一定的隐性监督功能,并依托“上下协商”的组织机制建构自发秩序。但不容否认,与党政部门相比,公民话语权仍然处于弱势地位。之所以出现这一境况,部分是由于一些地方政府对此没有给予足够重视,或者公众缺乏具体的话语沟通(表达)渠道。这进一步导致面对跨域环境治理的复杂性和不确定性,包含公民在内的各项存量资源和要素无法得到有效激活和高效整合,机会之窗和共识之窗也难以实现高度耦合。

2.社会组织参与权失灵:跨域环境治理差序协同发生的行动逻辑

为了探索和推进人与自然和谐共生的中国式现代化道路,党的二十大报告明确提出了“健全现代环境治理体系”的战略部署。作为以增进公共利益为旨归的非营利性机构,环保NGO是中国环境治理体系的有机组成部分和新生结构性力量,并承担着重构跨域环境治理秩序的重要使命。尽管国家宏观政策信号在不断强调发展环境社会组织的重要性,但环保NGO深受行政体系的同化与支配,不仅在其赖以生存和发展的关键性资源层面对政府仍保持着较强的依附(即“依附性自主”),更呈现出低效运作的组织特征。这意味着即使环保NGO同国家制度存在双向锁定关系,依然难以在环境治理中始终保持在场。而环保NGO之所以在环境治理中呈现被动化、景觀化或悬浮化特征,主要原因就是其社会知晓度和关注度普遍较低,普通民众大多不会参与环保NGO的活动。此外,在弱激励(宏观政策信号的模糊性)的背景下,地方政府深知大多涉及环境社会领域的渐进式、涟漪式变革存在一定的制度生产风险,因此很容易形成相对保守的环保NGO发展思路,公私部门之间的合作伙伴关系由此呈现为模糊发包模式[15]。模糊发包机制使得地方政府在治理实践中只向对属地政府创新治理机制具有重要外显功能的环保NGO开放参与空间,而可能会对辖区外或者可能挑战基层治理秩序的环保NGO设置隐形的进入壁垒[16]。当然,在此种制度环境影响下,环保NGO也出现了非正式政治[17]、嵌入式行动主义[18](p.1)等策略性行为。概言之,囿于“宏观鼓励、微观限制”的制度环境,环保NGO难以实现从跨域环境治理“界限沟通者”到“界限赋能者”的角色转换,这可能会加剧政社关系的失衡错位问题。

3.企业决策权失序:跨域环境治理差序协同发生的责任逻辑

经济社会学理论认为企业本质上是一种兼具经济属性与社会属性的融合体,企业的任何行为都同时反映了一定的经济属性与社会属性[19]。在此意义上,企业不仅扮演了市场逻辑主导下的“经济人”角色,而且具有“社会人”属性。延循这一基本思路,企业社会责任(corporate social responsibility)指的是企业在不同制度性安排下对其身处其中的社会所负担的责任。在跨域环境治理场域,环境敏感型企业是跨域环境污染的主要制造者,因此理应承担相应社会责任,以专业化和规模化弥合志愿失灵,以“强制的自愿履行”弥合市场失灵,以“降维治理”弥合政府失灵[20]。然而,由于深受经济价值创造逻辑的驱动,在无法对环境污染进行有效监管的境况下,大多数环境敏感型企业尚未廓清其社会责任的主体定位、内容维度、功能属性与实践角色。《中国企业社会责任研究报告》(2017)显示,2017年中国民企100强社会责任议题发展指数的平均得分仅为29.8分,而环境责任指数在其中又位居最末,仅为24.8分[21](pp.295-300)。显然,企业社会责任的履行充满不确定性,环境政策供给与企业责任履行之间尚存深刻裂痕和巨大张力。在私利逻辑主导下,环境敏感型企业通常会采取“赢者通吃”的竞争逻辑,这容易引发排他性交易等一系列社会责任缺失行为,进而引致环境污染的负外部性问题。尽管如何生存发展乃企业运作的根本,但其行为选择并不能仅仅基于经济理性,而更应当考虑到应对复杂环境、适应环境的“合法性”要求[22]。特别是面对日益凸显的跨域生态环境危机,一旦社会责任难以内化为企业行为的有机部分,跨域环境治理中的“吉登斯悖论”和“公地悲剧”便难以避免。

四、跨域环境治理差序协同的风险隐忧

跨域环境治理是涵盖生态修复与污染治理的复合范畴,具有天然的隐蔽性、分散性和流动性,是公认的棘手难题。进入风险社会,面对错综复杂的跨域环境治理情势,多元主体的差序协同结构时常表现出能力上的短板与缺憾。受此影响,跨域环境治理极易陷入过密治理与试点空转、制度悬浮与行为失调的藩篱与窠臼,由此掣肘“制度—效能”转化,以致出现“局部有效而整体失效”“有组织的不负责任”等问题。

(一)过密治理与试点空转:协同疲态的催生与蔓延

《半月谈》曾用“疲态治理”概括基层治理因任务繁多、人力有限、责任刚性而面临的紧绷运转、僵化管控、过关心态等困境[23]。而协同疲态则是指在跨域环境治理过程中多元主体协同呈现的目标空化、责任泛化、运行僵化、效率退化等不良状态。从本质上讲,差序协同是多元治理主体在现代环境治理格局下的一种策略性选择,其在运行过程中仍难以彻底摆脱现行科层体制和环境管理机制的约束,极易陷入过密治理的低效怪圈与试点空转的失灵困境,对跨域环境协同治理造成阻碍。

1.压力型体制下的过密治理

“过密化”即“内卷化”,原指农业生产中劳动力投入“有增长无发展”的现象[24](p.52),现主要被用于描述一种负面的变革形态和事务内部的复杂结构。进入“乌卡时代”,伴随一系列接踵而至的环境风险,跨域生态环境保护逐步从无为而治的简约型治理向应接不暇的过密化治理转变,其突出表现为治理事务过密、治理规则过密、督查考核过密以及基层责任过密[25]。跨域环境治理在投入大量资源改善生态环境的同时,却以边界治理效果递减和基层高负荷运转为代价,催生了治理方式的“单线化”与“去情感化”。在过密化的跨域环境协同治理中,囿于动态多变的治理情境与错综复杂的治理空间,地方事实上难以实现基层组织的专业化、技术化和程序化,也难以遏制“局部有效而整体失效”和“有组织的不负责任”等治理难题。进一步讲,在非对称的资源依赖格局下,跨域环境治理的过密化陷阱是基层压力型体制造成的结果,县级政府在政策刚性下形塑自我加码逻辑,乡镇政府在压力强化下形塑事本主义逻辑[26]。压力型体制预设了治理主体互动的单向性,相对遮蔽了基层政府回应社会民生诉求时的逆向压力,即便基层各级政府和职能部门对于环境治理表现出更为积极的态度,并遵循特定的制度规则和程序机制,但空间冲突频繁和群际矛盾高发导致跨域环境治理在人员配置、组织管理等领域呈现出明显的多重分割特征,“治理断点”因此而产生,这也折射出当前跨域环境治理的某些总体性境遇[27]。总体来看,在城市节奏和乡土文化的激烈碰撞下,跨域生态环境治理已成为多方主体互动和利益博弈的“角斗场”,并因过密治理催生协同疲态。

2.晋升锦标赛下的试点空转

正如约翰·杜威所言:“实用主义把它自身作为对历史的经验主义的一种扩展呈现出来,不过有这样一种基本区别,即它所坚持的东西不是在先的现象,而是在后的现象,不是先例,而是行动的可能性。”[28](p.9)具体到政策创新场域,政策试点正是依凭这种“从实践中来、到实践中去”的调适性有效地控制改革风险和规避社会震荡。面对中国幅员辽阔、人口众多的现实国情以及区域发展水平、自然资源禀赋和公共治理绩效的巨大差别,政策试点作为上承顶层设计、下启地方创新的关键机制一直是中国共产党治国理政的重要法宝。随着《关于构建现代环境治理体系的指导意见》《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》等相关政策文件的出台,地方政府在流域生态补偿、碳排放权交易、河湖长制、排污权交易、黑臭水体治理、“厕所革命”等诸多跨域环境治理领域广泛开展了试点行动。为应对复杂性和不确定性,跨域环境治理通常以测试和循证为导向,采取非均衡赋权的制度安排,意图从地方经验中持续提炼概念性知识[29]。但遗憾的是,相较于经济领域试点创新的“逐顶竞争”,跨域环境领域则更多呈现出“逐底竞争”的特点,这导致“摸着石头过河”的渐进式改革效果不佳。一个基本的现实是,地方政府时常处于注意力超载的状态并内蕴多重治理目标,因而在有限精力和资源约束下,跨域环境治理试点难度较大。不仅如此,跨域环境治理试点过程中行政资源和目标的“漏斗”属性、试点的程式化和多点运作等特征亦会消解试点的目的和作用,进而造成试点失败[30]。就此而言,跨域环境治理在实际中遭遇了不作为、无效率等形式的试点空转困境。试点空转状态不仅减损了跨域环境治理协同效能,亦会随着改革进入攻坚期和深水区,影响环境治理政策议程的源流并衍生出制度过剩和内在冲突。

(二)制度悬浮与行为失调:协同堕距的诱发与孕育

奥格本曾用“文化堕距”的概念指称物质文化与非物质文化在变迁速度上的滞后性[31](p.265)。本文基于奥格本的文化堕距理论,针对跨域环境治理多元主体互动关系提出协同堕距的概念,用以概括差序协同的结构性困境。在跨域环境治理差序协同的形塑进程中,协同堕距是指政府运用制度剛性塑造出来的治理体系同市场、社会等治理主体在理念认知、治理资源之间的不平衡、不匹配现象。协同堕距在强制约束力量作用下存在着治理事务递增与治理资源分散的抵牾,这反映出跨域环境治理互动关系的失衡与断裂。更进一步,协同堕距是从协同内涵方面考量跨域环境治理内在制度逻辑与外在行为逻辑的张力与矛盾。

1.离散互动下的制度悬浮

现代国家建构是一个“破”与“立”复杂交织的过程。在此特定现实下,国家自主性被视为维系国家能力的关键变量。发展中国家尤其需要自主性来保障现代化建设的有序推进。国家自主性在当前中国跨域环境治理中的突出表现之一,便是党政部门同社会、企业呈现离散互动的动态关系。跨域环境治理中的各个主体并非以个体的形式来实现互动,而更多是以角色的形式来参与互动,并表征为明显的组织理性、角色规范和互动行为模式[32]。受此影响,跨域环境治理难以激发组织行动中的内生主体性,容易出现回应错位、资源内耗与条线张力,进而导致制度运行脱离治理场域实际,即制度悬浮。事实上,跨域环境治理制度运行只有同特定的场域结构相耦合,才能真正发挥治理效能,进而达到治理预期。一旦制度运行脱离了特定的社会基础,试图通过行政权力的强制嵌入改造基层社会,其必然遭遇规避与不服从,跨域环境治理也将因此而陷入失败的境地[33]。

2.同构压力下的行为失调

有学者指出,中国政府职能在纵向配置上的总体特征可以被归纳为“职责同构”[34]。依循职责同构的治理逻辑,政府机构设置表现为“上下对口、左右对齐”。不可否认,在历史的洪流中职责同构的政府运行结构强化了“全能型”政府体系,并保证自上而下的政令畅通,但雷同的层级制组织结构却也不利于社会结构的进一步分化和整合,它可能会引致地域空间的去社会化、市场社会的角色缺失等转型阵痛。不仅如此,在压力型体制下,党政部门往往以各类考评考核指标为行动指南,具有创新性的治理模式被竞相模仿和狂热追逐。具体到跨域环境治理,受趋同、竞爭与模仿等同构压力影响,属地党政部门为实现政治认同与行动避责,通常会“以简驭繁、删繁就简”,力图在“关注”与“应付”的回应性谱系之间进行游移和转换。其结果是社会与市场处于权力控制与提供服务的光谱之间,在去传统化趋势下极大地影响着思想的“主体性觉醒”和行动的持续性参与。

五、结论与讨论

本文提炼出了一个描述跨域环境治理协同特征的概念——差序协同,它指涉跨域环境治理多元主体协同的非均衡性特征以及这种不均衡性对政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系造成的隐忧。一方面,笔者从跨域环境治理知识生产者与接受者的二分关系以及权力/权利结构中主体之间的相互作用这两个角度阐释了差序协同的发生逻辑。另一方面,我们通过分析跨域环境治理差序协同造成的风险隐忧,发现这场从政府到企业、民间多层面不断迭代的“急行军”仍然缺乏组织引导的结构性力量,容易出现跨域环境治理主体的行动延迟,从而引发协同错位和协同壁垒。政府权力的选择性在场对社会公众与环保NGO的权利形成反制,造成主体功能发挥应然与实然之间的堕距。坦率来讲,社会应当对中国跨域环境问题具有更深切的知觉,唯此,才能补足上述“堕距”现象。

齐格蒙特·鲍曼认为,随着现代化的发展,我们正在进入流动的现代性之中,在其中,社会成员开展活动时所处的环境,在活动模式尚不及巩固成为习惯和常规之前便已发生变化[35](p.1)。在流动的现代社会,如何实现社会团结成为事关跨域环境治理的现实议题。跨域环境治理的行为看似简单,实质却是一项跨部门、跨层级、跨区域的系统工程,具有涉及面广、协调需求大等复合特征,并呈现为多主体互动博弈的格局。这意味着任何单一主体和单边机制都无法实现全知全能的治理。考虑到社会转型过程中国家治理方式的转变,传统的科层式治理面对跨域生态环境保护的时间迭代和空间延展极易出现权威消解、执行梗阻和落地偏差等问题[27]。在单一制国家结构形式下,为迈向“收放自如,进退裕如”的国家治理高度,就当前我国跨域环境治理体系而言,我们应将政府、市场与社会视为一个抽象的连续体,在不同的空间尺度上构建超越地方利益且具有权威性的跨区域行政组织。因此,在极为紧迫的区域环境问题面前,政府组织结构需要做两个向度的变革:一是政府内设机构的“再中心化”,即以精细化的职能厘定和动态化的跨部门协作为基础,有效整合不同层级的政府和部门的资源,构建“宽职能、大部门”的跨域环境治理结构;二是政府权力结构的“去中心化”,即按照多元协作、分布共享和场景互动的要求,政府对其他治理主体进行增量化、制度性的赋权。在这一过程中,层级制的组织结构逐渐被具有开放性、协同性的网络结构所取代,跨域环境治理的权力结构朝着扁平化方向发展。只有如此,跨域环境治理才能既不破坏自上而下的权威,又能实现自下而上的意愿表达。由此,一个去中心化的政府组织结构不仅是政府内设机构的渐进调适的结果,还是民主与效率相互补充与协调的表现。

参考文献:

[1]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26.

[2]杨旭,汤资岚.协同势差:对流域生态治理模式的一种反思[J].湖南社会科学,2023,(2).

[3]赵远跃,靳永翥.中国特色政策试验的知识生产与学习模式[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2023,(2).

[4]汪锦军,张振威.双重嵌入:“国家—社会”视角下内生性社会秩序的生成机制——基于浙江D镇“信用+社会治理”创新的研究[J].浙江社会科学,2023,(4).

[5]周进萍.从“共同治理”到“治理共同体”:基层社会治理实践逻辑转换[J].重庆社会科学,2022,(10).

[6]姜国俊,肖云清.水污染治理中企业社会责任的动力因素与培育机制[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2023,(2).

[7][英]亚当·斯密.国富论[M].文竹.北京:中国华侨出版社,2012.

[8][法]埃米尔·涂尔干.社会分工论[M].渠敬东.北京:三联书店,2013.

[9]林振.突发公共事件网络舆情协同治理机制建构研究[J].华中科技大学学报(社会科学版),2019,(2).

[10]沈杰.吉登斯的社会心理思想——高度现代性境况下的自我认同问题[J].云南大学学报(社会科学版),2023,(1).

[11]韩英夫.论区域性环境行政的法治逻辑[J].内蒙古社会科学,2020,(6).

[12][加]彼得·艾夫斯.葛兰西:语言与霸权[M].李永虎,王宗军.北京:社会科学文献出版社,2018.

[13]王治诃.福柯[M].长沙:湖南教育出版社,1999.

[14]李金龙,刘巧兰.话语赋权:农村公共文化服务高质量供给的基本保障[J].图书馆建设,2018,(10).

[15]黄晓春.当代中国社会组织的制度环境与发展[J].中国社会科学,2015,(9).

[16]付建军.社会组织驱动的基层治理创新:案例觀察与模式比较[J].社会学评论,2023,(2).

[17]张紧跟,庄文嘉.非正式政治:一个草根NGO的行动策略——以广州业主委员会联谊会筹备委员会为例[J].社会学研究,2008,(2).

[18][荷]皮特·何,[美]瑞志·安德蒙.嵌入式行动主义在中国:社会运动的机遇与约束[M].李婵娟.北京:社会科学文献出版社,2012.

[19]肖红军,阳镇.平台企业社会责任:逻辑起点与实践范式[J].经济管理,2020,(4).

[20]刘伟,满彩霞.企业社会责任:一个亟待公共管理研究关注的领域[J].中国行政管理,2019,(11).

[21]李扬,黄群慧,钟宏武,等.中国企业社会责任研究报告(2017)[M].北京:社会科学文献出版社,2017.

[22]董明.环境治理中的企业社会责任履行:现实逻辑与推进路径——一个新制度主义的解析[J].浙江社会科学,2019,(3).

[23]叶俊东,史卫燕.告别基层“疲态治理”活化组织力的益阳探索[J].半月谈,2018,(20).

[24][美]杜赞奇.文化、权力与国家——1900—1942年的华北农村[M].王福明.南京:江苏人民出版社,1996.

[25]张新文,杜永康.过密治理与去过密化:基层治理减负的一个解释框架[J].求实,2022,(6).

[26]冷波.农村人居环境治理过密化及其解释[J].内蒙古社会科学,2022,(3).

[27]刘开君,王鹭.融合型治理:城郊村秩序重构的接点互动、运转逻辑与模式转型——以浙江省G镇治理实践为例[J].上海行政学院学报,2022,(6).

[28][美]约翰·杜威.杜威文选[M].涂纪亮.北京:社会科学文献出版社,2006.

[29]杨宏山,周昕宇.中国特色政策试验的制度发展与运作模式[J].甘肃社会科学,2021,(2).

[30]陈那波,蔡荣.“试点”何以失败?——A市生活垃圾“计量收费”政策试行过程研究[J].社会学研究,2017,(2).

[31][美]威廉·费尔丁.奥格本.社会变迁——关于文化和先天的本质[M].王晓毅,陈育国.杭州:浙江人民出版社,1989.

[32]韩江风.差序互动格局:政府购买社工服务项目中多元主体的角色扮演——以X市为例[J].地方治理研究,2022,(2).

[33]徐琴.制度悬浮:乡村社会治理创新路径偏离的一个解释框架[J].地方治理研究,2022,(1).

[34]朱光磊,张志红.“职责同构”批判[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2005,(1).

[35][英]齐格蒙特·鲍曼.流动的生活[M].徐朝友.南京:江苏人民出版社,2012.

[36]余敏江.党领导生态文明建设“制度—效能”转化的政治逻辑[J].同济大学学报(社会科学版),2023,(3).

[责任编辑:贾双跃]

Differential Order Collaboration:The Cooperation Schema of Multiple Subjects in Cross-Domain Environmental Governance

Yang Xu1, Gao Xiangbo2

(1.Tongji University, Shanghai 200092; 2.Zhengzhou University, Zhengzhou Henan 450001)

Abstract:Chinese modernization is a modernization in which human and nature coexist harmoniously. As Chinese modernization advances in depth, crossdomain environmental governance is characterized by a differential network structure and hierarchical action logic nested in circles under the complex model of subject interest relationships, that is, the “differential order collaboration” model. From the perspective of the deterritorialization process that environmental pollution is undergoing from local to widespread, differential synergy is not only derived from the separation of “producers” and “recipients” of crossdomain environmental governance knowledge, but is also attributed to the interactive relationship between the subject and object of internal power. Affected by this, cross-domain environmental governance can easily fall into the barriers and ruts of “overintensive governance and idle pilots” as well as “institutional suspension and behavioral imbalance”, which constrains the transformation of institution into efficiency and leads to “partial effectiveness and overall failure”as well as“organized irresponsibility”. In order to move towards a level of national governance that is “free to move, to move forward and retreat with ease”, current crossdomain environmental governance system in China must regard the government, market and society as an abstract continuum, and use chain thinking to resolve the dilemma of administrative substitution and autonomy uacancy.

Key words:differential order collaboration, environmental governance, regional governance, collaborative governance, a beautiful China