《家庭教育促进法》的适用现状及完善刍议

鲁威

摘要:《家庭教育促进法》在司法裁判中发挥着观念宣导、确立权利义务边界、作为裁判依据的功能。然而,与其自身倡导性规范居多的文本特征有关,该法律存在司法援引动力不足、作为裁判依据比例不高的适用困境,缺乏配套的程序设置也造成了其运作困难的局面。为此,在后续完善过程中,既要推动相应行政规章、地方性法规的制定,也应加强与民事诉讼程序、强制执行程序的调适和衔接工作,进一步完善家庭教育法制化的工作机制。

关键词:家庭教育 司法裁判 倡导性规范 法律完善

作者简介:鲁 威/南京市玄武区人民法院执行员(南京 210018)

一、问题的提出

2022年1月1日,《中华人民共和国家庭教育促进法》(以下简称《家庭教育促进法》)正式实施,多家媒体报道指出中国家长正式进入“依法带娃”时代。事实上,近年来我国社会转型过程中出现的许多社会性问题,都与家庭教育功能弱化、家庭教育缺乏体系化的社会支持系统等问题密切相关。[1]党的十八大以来,党和国家领导人多次就家风建设发表重要论述,相应地,从国家层面的立法规划,到地方立法的先行先试,都为《家庭教育促进法》的出台积累了一定的实践经验 。[2]

党的二十大报告更是指出,加强家庭家教家风建设是提高全社会文明程度的重要环节。由此可见,“家庭教育进入立法程序,正是家庭教育问题凸显、政策经验累积、政治决策加快的结果” [3],也暗合了中华文化传统中家国同构的内在精神。[4]然而,自《家庭教育促进法》生效以来,陆续有专家、学者指出,该法存在“法律规定相对笼统,缺乏可操作性” [5]的问题。本文旨在通过实证研究的方法,分析《家庭教育促进法》在司法过程中发挥的具体作用,反思其在司法适用中遇到的实践问题,提出立法上的完善建议。

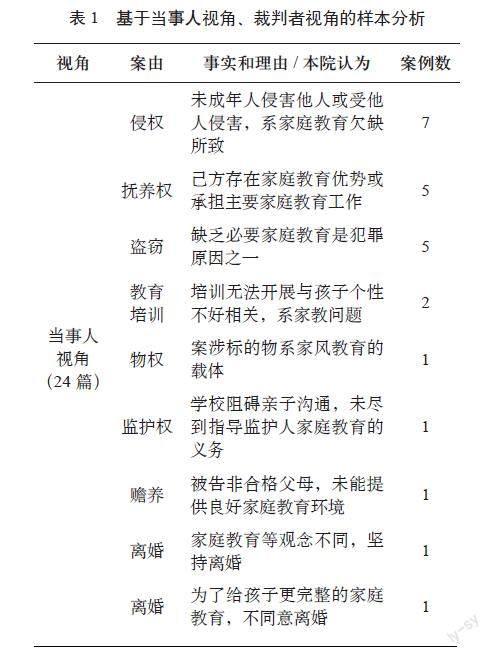

二、訴讼过程中的话语体系及其背后逻辑

为全面、准确衡量《家庭教育促进法》在司法过程中的作用,本文截取2022年全年已公开的司法裁判进行研究。为避免样本遗漏,以“家庭教育”为关键词在中国裁判文书网全文检索2022年1月1日至2022年12月31日之间做出的生效法律文书,共获取裁判文书175篇。进一步分析每一篇裁判文书,与家庭教育实质性相关的共有48篇。a本文通过当事人视角、裁判者视角两个角度对上述样本予以区分,以期还原出在两造b对抗、法官居中裁判的真实图景中,各方于何种情境中援用家庭教育事例以及《家庭教育促进法》,并期待获得什么样的说理效果,详见表1。

(一)与诉讼请求直接相关的事实依据

在抚养权纠纷的相关案件中,无论是主张变更抚养关系的一方,还是反对变更抚养关系的一方,都试图拿出证据证明自己履行了家庭教育主要责任,或者自己较对方具备更大的家庭教育优势,譬如能够提供更好的经济支持或其他物质保障,或具备学历优势等。相反,主要攻讦的是对方品行不好、不利于言传身教,或者家庭教育观念淡薄、向来对孩子不闻不顾等。在部分案件中,一方存在怠于履行家庭教育责任的行为,成为法院裁判变更抚养权的直接依据。

(二)影响一方过错责任的相关事实

在一些违反安全保障义务责任纠纷的案件中,受害方家庭教育的欠缺,尤其是安全教育的欠缺,往往成为被告方(负有安全保障义务的单位)进行免责抗辩的理由。此类抗辩意见在实践中或多或少得到了法院的支持,甚至在个别案例中,法院通过论证受害方家庭教育不到位,从而将过错归咎于受害方自身,排除被告的责任。

此外,当侵权行为发生在安全保障义务单位管理的场所内时,责任单位也可能通过论证实施侵权行为一方的过错责任来转嫁自身的诉讼风险。一个典型的案例是,在李某诉陈某、济宁市北湖第一小学等健康权纠纷一案中,未成年人李某在课间活动期间,被正在嬉闹的同学陈某绊倒受伤,李某将陈某及学校诉至法院要求赔偿,学校的答辩意见是,“学校教育不是万能的,同样的班级教育出来的学生有差异的原因是家庭教育不一样,所以学校不应当承担赔偿责任。” a

另外,在未成年人之间的身体权、健康权纠纷案件中,侵权方往往通过指责受害方家庭教育不当,以至于未能保护好自身安全的方式,减轻自身过错责任。而受害方则力图指责是因侵权方家庭教育不当培养出了“熊孩子”,而侵害了他人人身安全,侧重强调侵权方的过错。而对于裁判者而言,对双方家庭教育的考察,既可以成为平衡诉讼两造之间利益的一项抓手,又在一定程度上发挥了说服及劝导功能。

除此以外,在刑事案件中,论证被告人家庭教育匮乏,从而误入歧途是一个常见的辩护策略。事实上,本次检索的案例中有5个来源于刑事案件。令人遗憾的是,上述辩护意见中对“家庭教育缺乏”的论述均程式化地一笔带过,未能深究被告人欠缺家庭教育的具体原因。

(三)与诉讼请求无关但提请特别注意的事实

在个别案例中,家庭教育与个案实质纠纷之间本无关联,但当事人通过一些特定的连接点将案件与家庭教育主题联系到了一起。譬如,在罗某1上诉罗某2等物权保护纠纷一案中,双方争议焦点在于共有不动产的使用及收益问题,上诉人罗某1为论证其并非独占案涉共有不动产,给出如下理由:“父亲纪念室在1992年母亲入住102房、202房时就已由母亲创建,目的就是使其成为教育子孙后代铭记父亲革命事迹、继承革命传统、为人民多作贡献的家庭教育基地……由于我曾先后陪住、照顾父母二十多年,在102房和202房也陪住、照顾母亲、管理家业14年,因此成为在此续住、维护、保护、管理纪念室和家业的首选者和实际执行者。”由此可见,上诉人通过强调共有物上的精神利益,即家庭关系的纽带、家庭教育的载体,从而试图说服法院相信案涉共有不动产为一种人格物,而自己与其说是占用者,不如说是管理者和维护者。a然而,该案二审裁判未对当事人的上述陈述作出回应。事实上,如果此时借力打力,引入家教、家风的宣导,裁判文书的呈现效果可能更加饱满。

(四)与裁判理由无关但特别强调的说服和劝导

在部分案件中,裁判者围绕案件争议焦点阐述完毕后,出于弘扬社会主义核心价值观的目的,会额外地从家庭教育的角度展开一番论述。譬如,李某某、曾某某上诉林某等共有物分割纠纷一案中,两上诉人的儿子李某务工过程中意外身故,两上诉人与儿媳就李某的身故赔偿款等问题产生争议,二审裁判者在认定一审判决并无不当后,特地援引《中华人民共和国民法典》第一千零四十三条规定说明家庭要树立优良家风,弘扬家庭美德。为强化说理,裁判者又化用了《家庭教育促进法》的部分法条进一步阐释,“家庭是人生的第一个课堂,孩子们从牙牙学语起就开始接受家教,家庭教育涉及很多方面,但最重要的是品德教育,是如何做人的教育。家长要时时处处给孩子做榜样,用正确行动、正确思想、正确方法教育引导孩子……逝者不可追,双方要竭力适应。即使双方的积怨再大,目光也要聚于长远。而双方的长远便是李某1、李某2的健康成长”。b

从上述场景来看,无论是基于当事人视角,还是基于裁判者视角,都在两个层面上使用了有关家庭教育的说辞。第一个层面,当事人的家庭教育与案件事实有着密切的联系,可以用于支撑当事人的某项诉讼请求。或者,尽管无法独立地作为某项诉讼请求的依据,却影响了个案中责任大小的认定;第二个层面,当事人的家庭教育与案件事实并无本质联系,此时使用家庭教育相关的说辞,本质上是为了引起共情。在当事人角度,这可以给对方施加非法律上的压力,同时,如果能获得裁判者情感上的认可,或许可以得到有利于己方的裁判结果。在裁判者的角度,有些案件单纯依据法律条文或者法理解释进行裁判略显单薄,而如果适时引入家风、家教的宣导,可能更有利于凝聚共识、服判息诉c。

三、《家庭教育促进法》进入司法裁判的功能分析

从上节分析中不难看出,尽管很多诉讼场景中没有明确提及《家庭教育促进法》,但该法的指导思想和法律精神已经逐渐传递到司法领域。事实上,无论是出于诉讼请求本身,还是出于两造对抗的具体策略,或者是出于服判息诉的强化说理,都涉及《家庭教育促进法》的适用问题。接下来本文将聚焦那些明确适用的案例,进一步分析《家庭教育促进法》在哪些类型的案件中适用,以及具体发挥着怎样的功能。

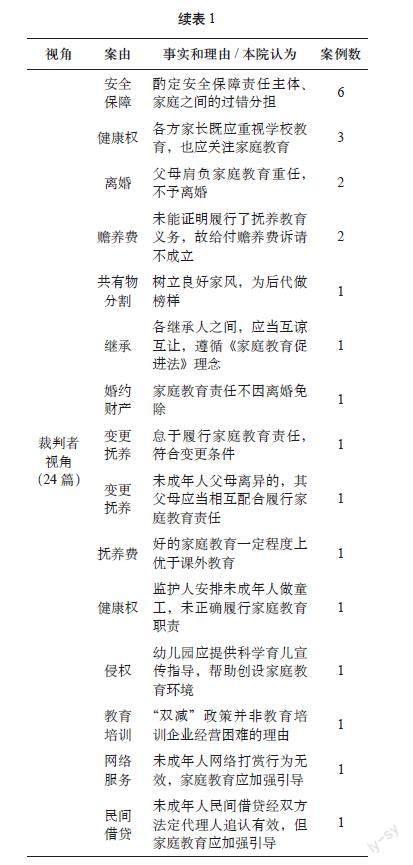

以“家庭教育促进法”为关键词在中国裁判文书网进行全文检索,截至2022年12月31日,共获取裁判文书5篇,均为有效样本。为了方便比较,本文按照案由、涉及法条、援引作用、裁判说理四个角度,从上述裁判文书文本中提炼到如下要素,详见表2。

在案件类型上,裁判者援引《家庭教育促进法》进行释法说理的案件主要集中在抚养权纠纷、抚养费纠纷等家事领域,这与该法的自身属性密切相关;在作用程度上,《家庭教育促进法》在当下司法活动中发挥了三个层面的功能,作用程度由低到高分别为:服务个案说理、确立权利义务边界和直接作为裁判依据。

(一)服务个案说理

裁判者在继承纠纷、离婚纠纷、抚养费纠纷中都可能援引《家庭教育促进法》条文进行说理。需要注意的是,有些情况下裁判者援引了某一条具体法律条文并展开说理,但也有一些案例中,或许裁判者没法明确行为人违反了《家庭教育促进法》的哪条规定,但其确实违背了《家庭教育促进法》的某项初衷、某种理念,或者对行为人有某种相关的要求,于是裁判者更倾向于将《家庭教育促进法》作为一种整体予以援引,比如“根据《家庭教育促进法》的规定”,但必须要指出的是,这不是规范的法律援引方式。

(二)确立权利义务边界

有时,裁判者通过对《家庭教育促进法》条文的解释来确立行为人的权利义务界限。在一撫养费纠纷案件中,原告的监护人要求被告承担原告的教育支出费用。该案的争议焦点为被告是否应履行给付课外辅导班费用的义务,但正如法院认为部分所阐述,“对于原告主张辅导班费用的合理性,法律并未明确规定该费用系父母必须支出的‘抚养费’,故应结合孩子实际需要、父母双方的收入水平、报名辅导班是否为父母协商一致的结果等因素进行综合考虑。”其中,父母双方的收入水平可以通过银行流水、工资证明等证据予以确定,父母双方是否达成合意可以通过书面协议、聊天记录等证据予以确定,而孩子的实际需要则涉及客观需求、接受能力及主观感受等复杂问题,这要如何确定呢?该案中,裁判者巧妙地援引了《家庭教育促进法》第十四条、第二十条、第二十二条,创造性地构造了如下的裁判规则——课外辅导要控制在合理范围内,避免加重未成年人学业负担,超出合理范围的课外辅导费用,不认定为抚养费。至此,裁判者确定了个案中支付抚养费义务的具体界限。同时,在本案的具体语境下,对上述法条的复述,还释放了如下信号:不要寄希望于课外辅导来填补孩子的成长,好的家庭教育比课外辅导更有必要。a

(三)作为裁判依据

在极少数情况下,裁判者直接将《家庭教育促进法》条文与其他实体法律条文进行并列,并据此裁判。在陈某诉李某变更抚养关系纠纷中,陈某要求判令女儿由其抚养。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释(一)》第五十六条,一方要求变更抚养关系的,以下情形可以获得支持:“(一)与子女共同生活的一方因患严重疾病或者因伤残无力继续抚养子女;(二)与子女共同生活的一方不尽抚养义务或有虐待子女行为,或者其与子女共同生活对子女身心健康确有不利影响;(三)已满八周岁的子女,愿随另一方生活,该方又有抚养能力;(四)有其他正当理由需要变更。”该案并不符合上述司法解释的规定情形,因此,裁判者可以直接根据上述规范内容进行裁判。但本案中,裁判者还并列援引了《家庭教育促进法》第二十条,在驳回原告请求(即否定符合变更抚养权情形)之余,传递了一条更深的意蕴——尽管原告变更抚养权的诉请被驳回了,但被告仍应配合原告履行家庭教育的责任。b或许,这样的裁判有利于廓清“抚养权归谁,孩子就归谁”的错误认知。

四、《家庭教育促进法》的文本特征与运作困境

根据表1,裁判者从家庭教育角度进行说理的案例共有24个,而根据表2,其中仅有5个裁判案例明确援引了《家庭教育促进法》,比例不足四分之一。更遗憾的是,在仅有的5次援引里,仅1次是作为正式裁判依据予以援引,占比仅为五分之一。从表2可知,援引的法条主要为《家庭教育促进法》第二十条,其余条文要么作为说理的“配菜”零星出现,要么直接被以“相关规定”省略,而这与其自身文本特征有关。

(一)倡导性规范多,行为后果较难预测

所谓倡导性规范,即“提倡和诱导当事人采用特定行为模式的法律规范” [6],从《家庭教育促进法》立法初衷来讲,立法机关有意地收紧了国家介入家庭教育事务的权力,“家庭教育是家庭内部的事务,政府和社会组织应当尊重父母等监护人的自主性,故《家庭教育法(草案)》的内容多为倡导和鼓励性质。只有在必要时,国家才会进行底线式干预。”[7]从生效法律文本来看,《家庭教育促进法》采取了以倡导性规范为主的立法思路。

然而,一项完整的法律规范,应遵循“适用条件、行为模式、法律后果”的逻辑结构[8],无法省略法律后果这一关键环节,倡导性规范也不能例外。而正是因为缺少法律后果这一环节,《家庭教育促进法》中的不少规范陷入了如下困境——能否取得法律实效有赖于民众能否自觉守法。

此外,基于倡导性规范的特性,《家庭教育促进法》中的诸多条文都无法单独成为提起诉讼的请求权基础规范,这就可能与当事人的法律观念发生冲突。毕竟,普通民众缺乏区分法律规范强制性、倡导性的专业知识,甚至有可能因被告知某条法律条文不具有可诉性,从而产生对司法机关的信任危机。

(二)配套程序缺失,内在优势难以凸显

《家庭教育促进法》的一大亮点在于,强调了父母或者其他监护人在家庭教育事务上的主体责任。立法者预想了未成年可能面临的违法犯罪、父母离异等各项问题,并通过立法传递了对未成年人的关怀——强调、甚至强制家庭教育在解决上述问题时的重要性。譬如,第三十四条规定:“人民法院在审理离婚案件时,应当对有未成年子女的夫妻双方提供家庭教育指导。”再如,第四十九条规定:“公安机关、人民检察院、人民法院在办理案件过程中,发现未成年人存在严重不良行为或者实施犯罪行为,或者未成年人的父母或者其他监护人不正确实施家庭教育侵害未成年人合法权益的,根据情况对父母或者其他监护人予以训诫,并可以责令其接受家庭教育指导。”

但如果父母或者其他监护人的家庭教育真实缺位了,该怎么办?从基层司法实践来看,不少法院结合审判需要,依据《家庭教育促进法》第三十四条、第四十九条的精神,进行了家庭教育指导令等制度方面的探索。然而,法院在何种情形下可发出家庭教育指导令?以哪种格式的裁判文书呈现家庭教育指导令?家庭教育指导令能否强制执行?当事人如果不服家庭教育指导令,应该通过什么程序进行申诉?[9]上述问题都亟待立法或者在司法解释层面得到回应和解决。

五、《家庭教育促进法》的完善刍议

可以说,是否能够提供明确裁判指引、是否面向实践,既关乎《家庭教育促进法》自身的实践生命力,也关乎我国当代立法的责任与使命。当下的家庭教育立法,已经完成了将家庭教育从家庭事务层面提升到社会事务层面的重要一步,充分体现了党和国家对下一代人的关心。下一步立法的重心工作应当聚焦在法律的实施激励和实施保障上,即通过多层次的配套立法,明确赏罚机制,在实体法层面完成家庭教育各项规范的续造。同时,通过与民事诉讼、强制执行的具体制度对接,使司法程序能够为非正常家庭教育的矫正提供机制保障,令家庭教育各项规范能够在程序法层面有效运转。

(一)内部完善——通过行政规章、地方法规完成规范续造

如果說国家层面的家庭教育立法是解决从无到有的问题,那么政府各职能部门的具体行政规章,以及地方性法规主要解决的就是从粗到细的问题。譬如,《家庭教育促进法》第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十五条、第三十八条、第五十一条都提及了家庭教育指导机构,从职能上来看,该机构“对辖区内社区家长学校、学校家长学校及其他家庭教育指导服务站点进行指导,同时开展家庭教育研究、服务人员队伍建设和培训、公共服务产品研发。”某种意义上,该机构如同整个家庭教育制度体系的一个重要枢纽,其能否有效运转、能否发挥实质作用直接影响了各项家庭教育政策、法律法规的落地效果,因此,该机构的设立、管理,以及人员的选任、培训、考核就显得尤其重要。再如,第二十九条规定:“家庭教育指导机构应当及时向有需求的家庭提供服务。”对于什么样的家庭需要接受家庭教育指导服务,应有明确的评估标准,如此才能确保将有限的家庭教育指导资源精准地投放到有需求的家庭中去。上述问题均可通过人社部门、教育部门的部门规章予以明确。此外,法律的实施也需要考虑地方特点、风土人情和居民的生活习惯。因此,应鼓励地方根据《家庭教育促进法》规定,结合本地实际情况,推动地方家庭教育法规的出台。

与此同时,在有关家庭教育的行政规章及地方性法规制定过程中,应探索设置更多带有激励性质法律后果的条款。就法律实施而言,法律实施机制包括惩罚实施与激励实施,然而,强化惩罚并不总是有效[10],尤其在家庭教育这一传统观念中属于私人的领域,利用经济奖励、荣誉褒奖等激励手段更有利于凝聚社会共识,也可避免一些非议。事实上,《家庭教育促进法》已经有部分条文体现了这样的思路,譬如第十二条规定,“国家鼓励和支持自然人、法人和非法人组织为家庭教育事业进行捐赠或者提供志愿服务,对符合条件的,依法给予税收优惠”,本质上是通过设立税收优惠的条款刺激有关单位和个人投入与家庭教育相关的社会公益事业。可以预见,如果更多的激励性法律条款进入家庭教育规范体系,会鼓励更多的人关注《家庭教育促进法》,这将有利于各项倡导性规范立法目标的实现。

(二)外部调适——推动衔接民事诉讼法、强制执行法

正如前文所述,在一些离婚纠纷及一些未成年人犯罪的案件中,未成年人接受家庭教育的匮乏是客观存在的,不少司法机关结合《家庭教育促进法》的精神,创造性地探索出了家庭教育指导令制度。实践也证明,家庭教育指导令制度是一个有力的抓手,有赖于此,司法机关的规劝或者训诫不再流于表面,而是可以作为一项实实在在、看得见的令状得以存在。

然而,由于程序法规定的缺位,家庭教育指导令制度在实践发展中也遇到了一些瓶颈。譬如,如何处罚违反家庭教育指导令的行为?有观点认为,可以通过立法解释、司法解释的方式,将家庭教育指导令解释为《中华人民共和国刑法》第三百一十三条拒不履行判决、裁定罪中规定的“裁定”范畴,对严重行为可以刑事处罚,从而保障家庭教育指导令得到有效执行。[11]这样的惩罚手段失之过严,且欠缺缓冲空间。毕竟,父母因违反家庭教育指导令而留下刑事案底,无论从家庭关系的修复角度,还是未成年人的人际交往、社会发展及心理发展角度,都是极为不利的。本文建议可在民事诉讼程序的体系构造中,预留家庭教育指导令的位置,这样既可以在程序法上正式确立家庭教育指导令制度,也为后续的异议程序和执行程序留下空间。

六、余论

尽管现行家庭教育规范体系存在实施机制不健全的问题,但瑕不掩瑜,这是每一个新事物发展过程中必然会经历的阶段,何况在家庭教育领域立法,本身就是一个极具挑战意义的新课题。当然,有些地方也值得我们进一步思索:首先,法律的制定要考虑与现有规范体系的融洽性,避免陷入立法中允诺的内容无法兑现的困境,而不利于法律权威及政府公信力的树立;[12]其次,成文法规要着眼于可实施性,毕竟“法学(归根结底)是一门处理世俗事务的学问,其本性是实践性的。”[13]受限于学术供给不足、立法技术不精、立法者的过虑情绪等种种因素,法律文本中难以避免地会出现一些“僵尸法条”[14],这就要求后来的立法者科学地去检视;最后,从发展的眼光看,家庭教育立法最终要融入国家的教育法典,因此,或许在未来教育法典立法过程中可以设置“序言”,推动家庭教育相关的政策思想、重要论述以非规范性法律条文的形式有机地融入法律文件,这既有利于传承和发扬中国传统家风、家训,也有利于其在司法实践中被援引进行裁判说理。

【参考文献】

[1] 祁占勇,杜越.家庭教育立法的现实诉求及其立法精神与技术[J].湖南师范大学教育科学学报,2004(1): 24-25.

[2] 李曼.家庭教育地方立法的实践探索与理性思考[J].北京社会科学,2021(5):84,86-88.

[3] 李健,薛二勇,张志萍.家庭教育法的立法议程、价值、原理与实施[J].北京师范大学学报(社会科学版),2022(1):62.

[4] 刘光华.家庭教育法的基石地位及入典路径[J].青少年犯罪问题,2022(2):4.

[5] 高越.家庭教育指导制度在家事审判中的运用与完善[N].中国妇女报,2022-8-31(5).

[6] 王轶.论倡导性规范——以合同法为背景的分析[J].清华法学,2007(1):66.

[7] 马怀德.切實增强可操作性 完善家庭教育立法[J].首都师范大学学报(社会科学版),2021(5):6.

[8] 公丕祥.法理学[M].上海:复旦大学出版社,2008:245.

[9] 叶强,胡阳.家庭教育令案[J].荆楚法学,2022(4): 154,155,158.

[10] 董淳锷.法律实施的激励机制:基本原理与立法构造[M].北京:清华大学出版社,2023:94,152.

[11] 徐艳红.全国政协委员李颖:将家庭教育令纳入刑法“人民法院的判决、裁定”范畴[N].人民法院报, 2022-3-15(12).

[12] 王怡.社会主义核心价值观如何入法——一个立法学的分析框架[J].法学,2019(9):58.

[13] 陈玉山.立法的规范性与规范性的立法学[J].浙江学刊,2022(6):73.

[14] 贺剑.民法的法条病理学——以僵尸法条或注意规定为中心[J].法学,2019(8):75.

The Current Application and Improvement Proposal of Family Education Promotion Law

LU Wei

Abstract: The Family Education Promotion Law has been applied in judicial adjudication, playing roles in the dissemination of concepts, establishment of rights and obligations boundaries, and serving as a basis for judgments. However, due to the predominance of its own advocacy-oriented norms, this law faces challenges in insufficient judicial citation and a low proportion of use as a basis for judgments. The lack of accompanying procedural settings has also led to operational difficulties. Therefore, in the further improvement process, it is necessary to promote the formulation of administrative regulations and local laws,as well as adjust and connect with civil procedures and enforcement procedures in order to refine the institutional mechanisms for the legalization of family education work.

Keywords: Family Education; Judicial Adjudication; Advocacy Norms; Legal Improvement

(责任编辑:李 宇)