关节盘可复性前移位患者再定位咬合板治疗后髁突位置及上气道变化

崔梦琦,张宜爽,袁建桥,张 锦,赵芳源,张月兰

1)郑州大学第一附属医院正畸科 郑州 450052 2)郑州大学口腔医学院 郑州 450052

颞下颌关节盘前移位是颞下颌关节结构紊乱病中占比较高的一类疾病,根据开口运动时关节盘能否复位,分为可复性前移位和不可复性前移位。关节盘前移位患者常伴随髁突位置及结构的改变,髁突在关节窝内向后上方移位,关节间隙发生改变,造成闭口时关节盘不能回纳,引起颞下颌关节相关症状[1]。髁突后移位时,后退的下颌骨及其附着肌肉将压迫上气道,造成上气道结构发生变化[2]。再定位咬合板可通过向前下方移动下颌骨,调整髁突位置,缓解颞下颌关节区压力,改善患者相应的临床症状和体征;同时髁突及下颌骨前移可使其附着肌肉位置发生变化,引起上气道结构改变。本研究对21例颞下颌关节盘可复性前移位患者戴用再定位咬合板前后的锥形束CT(cone beam CT,CBCT)图像进行三维重建,观察颞下颌关节间隙、髁突位置及上气道开放程度的变化,从而评估再定位咬合板治疗的效果。

1 对象与方法

1.1 研究对象选择2021年5月至2022年5月在郑州大学第一附属医院正畸科就诊的下颌后退伴双侧颞下颌关节盘可复性前移位患者21例,男4例,女17例,年龄17~30(22.3±3.2)岁。纳入标准:①存在关节疼痛、弹响等不适,临床检查侧貌显示下颌位置后退,头颅侧位片显示下颌骨体部呈扁平长方形,颏部形态良好,∠ANB≥4°,下颌骨形态正常而位置后退[3]。②恒牙列,生长发育高峰期结束。③MRI示双侧颞下颌关节盘可复性前移位[4]。④牙龈牙周状况良好,牙冠高度正常可满足固位要求。排除标准:①颞下颌关节疾患急性期。②上呼吸道疾病史。③口颌面外伤手术史。患者均进行口腔颌面部及颞下颌关节区检查,采集头颅侧位片、CBCT及MRI等影像资料,设计综合治疗方案并采用再定位咬合板进行第一阶段治疗。本研究通过该院伦理委员会审查(批号:2021-KY-0474-002),患者均同意加入本研究并签署知情同意书。

1.2 再定位咬合板的制作与佩戴采用双手操作法结合肌疲劳法寻找下颌相对舒适位:医生双手拇指置于患者颏部,其余四指置于下颌骨下缘,小指位于下颌角,均衡轻力握持下颌骨,引导患者重复多次做小幅度张闭口运动,使本体感受器去极化,直至患者下颌可做自由铰链运动,此时下颌位于弹响消失位,无明显肌肉疲劳、关节疼痛等症状,侧貌协调。蜡堤记录此时颌位关系,按蜡牙合记录将上下颌模型转移至半可调牙合架上固定,应用自凝树脂在下颌模型透明保持器上分区堆塑再定位咬合板功能面。嘱患者佩戴注意事项并全天戴用(包括饮食时),每2~3个月复诊,疗程6~8个月。

1.3 疗效评价①关节弹响:治疗前后嘱患者张闭口,记录过程中是否有关节弹响及弹响频率。治疗后张闭口弹响消失为显效;弹响频率降低为有效;弹响频率无变化甚至增加为无效。②关节疼痛:治疗前后指导患者采用视觉模拟尺法评估张闭口疼痛及关节区疼痛程度并记录数值。疼痛缓解50%以上为显效,30%~50%为有效,30%以下为无效。③关节盘前移位:治疗前后拍摄MRI并观察所有扫描序列。闭口位关节盘相对髁突前斜面前下移位,最大开口位关节盘中带位于髁突和关节结节之间为可复性前移位。治疗后,闭口位髁突顶位于关节盘后带最厚处之前为显效,位于关节盘后带之前但未达最厚处为有效,位于关节盘后带之后为无效。

1.4 CBCT的拍摄和测量治疗前后拍摄CBCT,扫描条件:患者保持自然放松头部姿势位,眶耳平面与水平面平行,嘱患者拍摄时下颌处于目标位,头部静止不动,在呼气末时屏住呼吸。治疗前拍摄时下颌处于最大牙尖交错位,治疗后拍摄时佩戴再定位咬合板以确保下颌位置稳定。扫描完成后,将CBCT数据导入三维测量软件(Invivo 5.2,Anatomage公司,美国),形成颅颌面影像并进行数据测量。

1.4.1关节间隙测量 头位校正之后,在轴状位上选取两侧髁突最大横截面积平面,并重建出垂直于髁突长轴的斜矢状面为测量参数平面,采用文献[5]方法对关节间隙进行测量。①关节上间隙:髁突最上点到关节窝最上点距离。②关节前间隙(P):在关节窝最上点作髁突前缘切线,切点到关节窝的最短距离。③关节后间隙(A):在关节窝最上点作髁突后缘切线,切点到关节窝的最短距离。通过计算ln(P/A)来判断髁突在关节窝中的位置:中位,-0.25≤ln(P/A)≤0.25;前位,ln(P/A)>0.25;后位,ln(P/A)<-0.25。

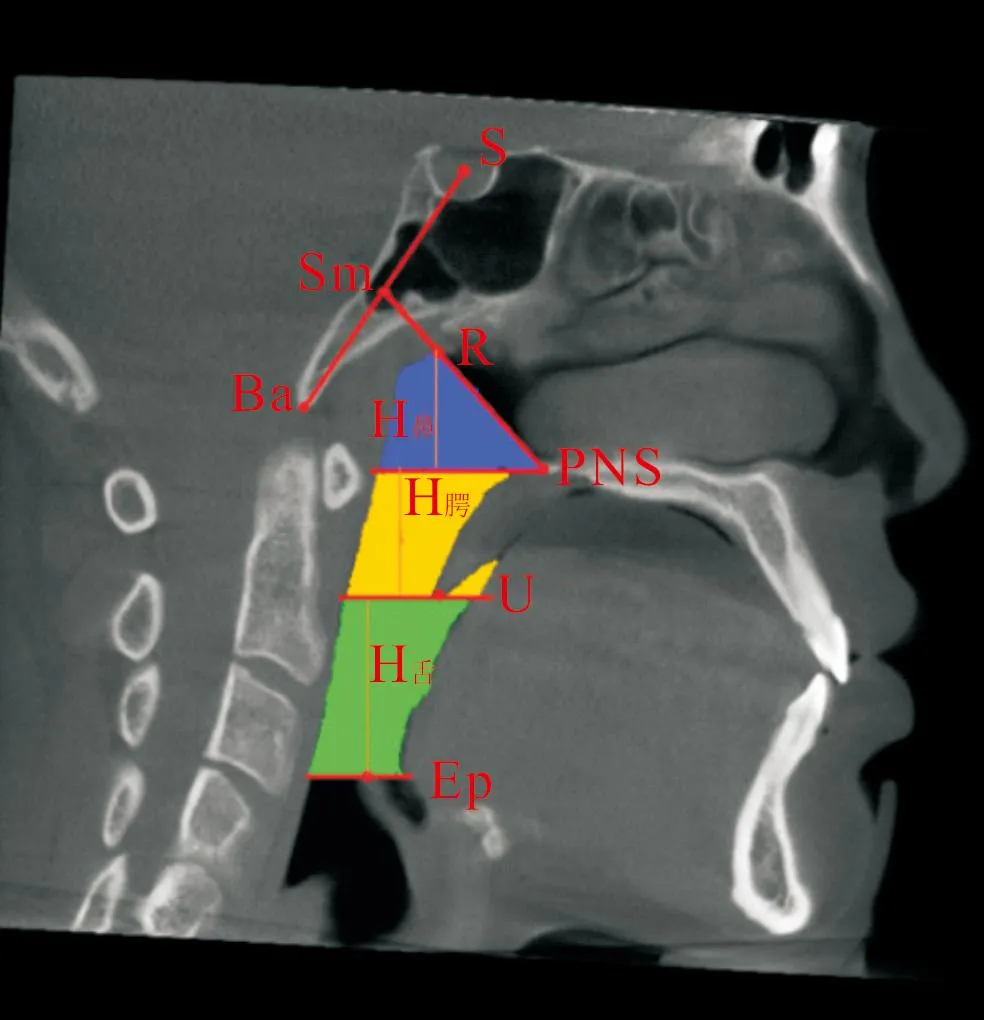

1.4.2上气道测量 参照以往研究[6]及上气道的解剖生理结构,将上气道分为鼻咽、腭咽、舌咽3段。本研究确定7个标志点,4个分界面(图1),分别为鼻咽前界(过R点与PNS点且垂直于正中矢状面的平面)、鼻咽下界(过PNS点且平行于眶耳平面的平面)、腭咽下界(过U点且平行于眶耳平面的平面)、舌咽下界(过Ep点且平行于眶耳平面的平面)。测量项目包括气道体积、高度、截面积、横矢状径及形态,并计算鼻咽截面矢冠比、腭咽截面矢冠比、舌咽截面矢冠比。

S:蝶鞍点;Ba:颅底点;Sm:S点与Ba点连线中点;PNS:后鼻棘点;R:Sm-PNS和鼻咽上界交点;U:悬雍垂尖点;Ep:会厌顶点;H鼻:鼻咽高度;H腭:腭咽高度;H舌:舌咽高度

1.5 统计学处理采用SPSS 21.0进行统计分析。治疗前后关节间隙及上气道相关测量数据的比较均采用配对资料的t检验。检验水准α=0.05。

2 结果

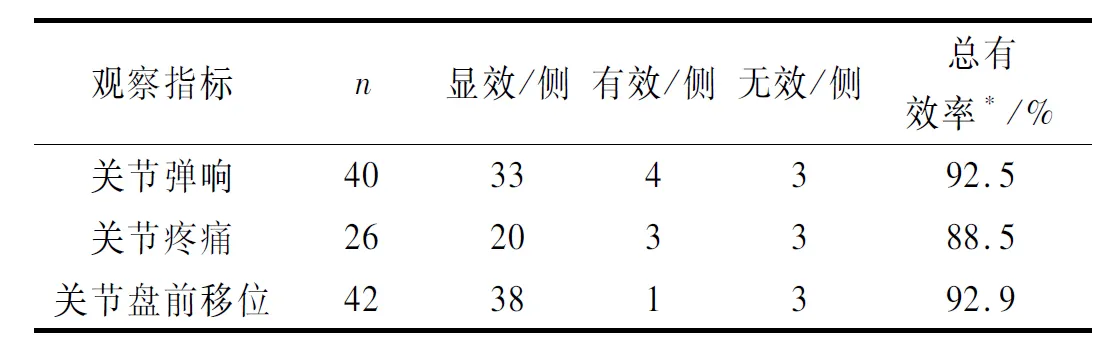

2.1 再定位咬合板治疗效果见表1。

表1 再定位咬合板治疗效果

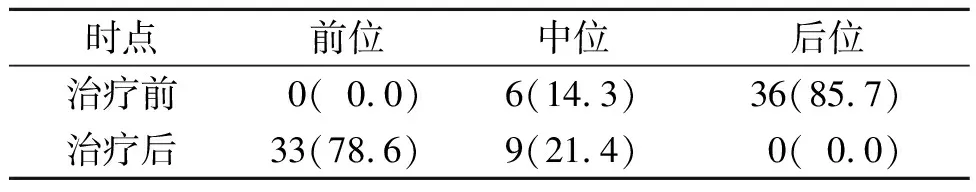

2.2 治疗前后关节间隙测量项目变化再定位咬合板治疗后,关节前间隙减小,关节上间隙及后间隙增大,见表2。治疗前颞下颌关节盘可复性前移位患者髁突多居于后位,治疗后髁突重新定位,髁突居于前位和中位,见表3。

表2 治疗前后关节间隙测量结果(n=42)

表3 治疗前后髁突位置比较(n=42) 侧(%)

2.3 治疗前后上气道大小及形态变化

2.3.1治疗前后上气道大小变化 治疗后患者上气道总体积、腭咽体积增大,腭咽最小截面积增大, 腭咽、舌咽高度增大;U平面、Ep平面截面积增大,见表4。

表4 治疗前后上气道大小测量项目比较(n=21)

表5 治疗前后上气道形态测量项目比较(n=21)

3 讨论

颞下颌关节区解剖结构复杂,任何影响髁突及关节盘的因素都会导致颞下颌关节区发生结构紊乱甚至器质性破坏。牙齿位置异常、牙齿高度支撑不足或支撑过度等咬合障碍会造成下颌开闭口运动轨迹异常,牙位与肌位不一致,下颌骨发生颌位性后退,并且安氏二类下颌后退患者髁突发生后移位的比例较高[3]。以往研究[7]结果表明髁突在关节窝中位置后移时,将压迫关节盘双板区,关节腔内压力增高,引起关节弹响、疼痛等临床症状,同时髁突后移牵拉周围软组织,造成关节区肌肉痉挛及颌面部、颞部的慢性疼痛等。研究[8]发现关节盘移位时,关节周围肌肉、髁突及磨牙牙髓等口颌系统结构也发生相应变化。

再定位咬合板功能面的尖、窝、沟、嵴可引导下颌滑动至特定的治疗性关节舒适位,是目前颞下颌关节盘可复性前移位较为有效的保守治疗方法[9]。本研究中再定位咬合板治疗后,关节弹响、疼痛等症状得到有效缓解。在咬合板治疗期间可通过调磨牙合垫部分使后牙区逐渐建立咬合,也可通过正畸治疗或咬合重建来建立咬合,以长期稳定颌位关系[10]。本研究采用再定位咬合板治疗+正畸治疗双期模式,再定位咬合板治疗结束后,通过后续正畸治疗建立咬合,使下颌稳定于治疗性颌位,从而达到关节、颌骨和咬合关系平衡。本研究作为颞下颌关节盘可复性前移位患者整个治疗周期的中期评估,可在短期内预估最终治疗结果。本研究观察时间较短(6~8 个月),而成人患者关节区软硬组织改建需较长时间,对于后期正畸治疗结束及后续关节长期稳定性和髁突改建情况需要更长周期的随访研究。

颞下颌关节间隙是指下颌骨髁突和颞骨关节窝之间的X射线透射区,可以直接反映髁突位置,也可以间接判断关节盘移位情况。下颌后退患者发生髁突后移及颞下颌关节紊乱症者较多。而以往研究[11]表明,髁突位置与颞下颌关节盘是否发生前移位无明显关系。本研究中纳入的21例双侧关节盘可复性前移位患者髁突多居于后位,并且存在疼痛、弹响等相关症状。研究[12]显示关节间隙的改变可调整并建立相对正常的盘-髁关系,有学者[13]也发现通过咬合板前导下颌后,可减小关节内压力、减轻双板区负载,有效缓解颞下颌关节盘前移位相关症状。本研究结果显示再定位咬合板治疗后,关节前间隙减小,上间隙、后间隙增大,表明再定位咬合板治疗后髁突向前下移位;关节后间隙增大,缓解髁突对关节盘双板区的挤压;关节后、上间隙增大,有利于移位的关节盘复位,也可促进受损的滑膜、关节软骨及双板区修复。

上下颌骨的三维位置与上气道的结构密切相关,下颌骨颌位性后退常引起上气道的结构性缩窄,而下颌骨前移可带动舌骨、软腭等软硬组织前移从而使上气道截面积增大[14]。本研究结果显示,再定位咬合板治疗后,患者上气道总体积、腭咽体积及腭咽最小截面积增大,表明下颌后退伴颞下颌关节盘前移位的患者,通过再定位咬合板引导后移位的髁突至舒适位后,腭咽段气道容积增加。有研究[15]表明,上气道口咽段(腭咽和舌咽)位于软腭、舌和颈椎骨之间,维持上气道开放的口咽段肌群极易受这些结构及颌骨位置的影响,从而使上气道口咽段形态发生变化,而鼻咽段多受颅底等周围硬组织结构的影响,故鼻咽形态多受发育影响,成年后基本不变。本研究中再定位咬合板治疗后,Ep平面截面积、舌咽矢径及舌咽截面矢冠比增大,表明治疗后舌咽段气道截面趋向于圆形,形态改善。

再定位咬合板引导下颌前移,下颌骨附着相关肌肉如颏舌肌带动舌体及软腭前移扩张气道容积,避免上气道塌陷及舌体软腭下垂,达到扩张和稳定上气道的效果。相关研究[16]显示,下颌前徙术后下颌位置改变,短期内气道体积及最小截面积显著增大,1 a随访结果显示气道体积和最小截面积仍大于术前水平。本研究中治疗时间为6~8个月,对于再定位咬合板治疗后气道改善的长期效果有待进一步研究。

综上所述,下颌后退伴颞下颌关节盘可复性前移位患者经再定位咬合板治疗后,髁突前移,关节间隙调整,可有效缓解关节区弹响、疼痛等症状;同时上气道总体积、腭咽最小截面积等数据增大,气道截面与治疗前相比更趋于圆形,上气道体积和形态改善。下颌后退伴颞下颌关节盘可复性前移位患者采用再定位咬合板治疗,有利于建立良好的口颌面部结构,为下一步正畸和(或)修复治疗打下良好基础。