复调交响:再论《新唐书·韩愈传》与北宋古文运动之关系

陶 慧

作为中唐儒学复古思潮的引领者,韩愈经历了身后长达百余年的沉寂,于北宋被重新发现,成为儒学复兴运动的一面重要旗帜。韩愈的儒学与文学理论再次得到重视,其个人形象也被重塑与美化。这一点在《新唐书》中体现得尤为明显。不同于《旧唐书》仅将韩愈视为中唐文学家之一的处理方式,《新唐书》在体例安排和行文表述方面皆着意强调了韩愈的文化核心地位。不仅以韩愈为中心单独设立了一个卷帙单元,而且尽数删去《旧唐书》原有的贬抑之词,同时在其他唐代文人的传记中,也屡屡征引韩愈的相关言论作为评价传主文学成就的标尺,大有将韩愈塑造为有唐一代文宗的用意。对于《新唐书》这种明显的“崇韩”倾向,此前学者多着眼于北宋“古文运动”,认为《新唐书》推重韩愈,主要代表了北宋古文家的立场。(1)至于与之相对应的《旧唐书》中的“贬韩”倾向,则被认为是由于五代时古文正处于发展的低潮期,《旧唐书》史臣更加重视骈文的缘故。参见王运熙:《唐代诗文古今体之争和〈旧唐书〉的文学观》,王运熙:《中国古代文论管窥》,上海:上海古籍出版社2014年版,第374—393页;邓国光:《唐史论唐文:韩愈的升贬与文章图谱的塑造》,徐中玉、郭豫适主编:《古代文学理论研究》(第23辑),上海:华东师范大学出版社2005年版,第199—220页;卢宁:《韩柳文学综论》第四章“韩柳文学评价”第一节“由《新唐书》、《旧唐书》的不同评价看韩柳在中唐的地位”,北京:学苑出版社2006年版,第205—211页;田恩铭:《唐宋变革视域下的中唐文学家传记研究》第四章“书写中心的转移与重构——韩愈传记研究”,北京:中国社会科学出版社2012年版,第151—188页等。然而值得注意的是,《新唐书》列传部分的撰者宋祁(2)欧阳修虽与宋祁并为《新唐书》刊修官,但并未参与列传部分的修撰及改定工作,列传部分由宋祁独自完成。《苕溪渔隐丛话》后集卷二三引《本朝名臣传》载:“初,仁宗以《唐书》浅陋,命官刊修,在职五年而修至,分撰纪表志,七年书成,宰相韩琦素不悦宋祁,以所上列传,文采雕饰太过,又一书出两手,诏修看详,改归一体。修受命叹曰:‘宋公于我前辈,人所见不同,讵能尽如己意?’遂不易一字。”(宋)胡仔纂集,廖德明校点:《苕溪渔隐丛话后集》(卷二三),北京:人民文学出版社1962年版,第171—172页。并未热情参与过古文运动,其文学观念与同时期古文家也颇为不同。《新唐书》中的“崇韩”倾向与北宋古文运动之间的关系,则仍有重加审视的必要。

一、《新唐书·韩愈传》对韩愈形象的美化

《新唐书·韩愈传》在内容方面大体沿袭了《旧唐书·韩愈传》的叙事框架,对于《旧唐书》中所载韩愈之生平事迹基本予以保留,仅删去了韩愈从游于独孤及、梁肃学习古文及受郑余庆延誉二端,并将《平淮西碑》被磨一事改置于《新唐书·吴元济传》中。至于由五代史臣所采摭的四则韩文篇目,即《进学解》《论佛骨表》《潮州刺史谢上表》和《祭鳄鱼文》,也依旧沿用(3)虽采摭韩文篇目未变,但具体文本有一些变化。其中差别较大者为《祭鳄鱼文》,《旧唐书·韩愈传》仅采后半部分,《新唐书·韩愈传》则引用全文。其余三篇亦有个别字句变化。详参洪迈《容斋五笔》卷五“唐书载韩柳文”条。(宋)洪迈撰,孔凡礼点校:《容斋随笔》(卷五),北京:中华书局2005年版,第885页。。可见对于《旧唐书·韩愈传》所载史实及所引韩文篇目的适用性,宋祁大体是认可的。

然而在对韩愈的评价方面,宋祁显然并不认同《旧唐书·韩愈传》褒贬参半的态度,行文中也做了许多细节上的删改,如将“愈发言真率,无所畏避,操行坚正,拙于世务”改为“操行坚正,鲠言无所忌”,将“以愈妄论,复为国子博士”改为“愈坐是复为博士”,将“愈自以才高,累被摈黜”改为“既才高数黜”,将“皇甫镈恶愈狷直”改为“皇甫镈素忌愈直”,将“绅、愈性皆褊僻,移刺往来,纷然不止”改为“其后文刺纷然”等。可以说,但凡《旧唐书·韩愈传》中稍涉贬义的文辞,皆被宋祁删改殆尽。至于整段删去韩愈从游于独孤及、梁肃学习古文并受郑余庆延誉一事,亦不无为韩愈汲汲于功名的一面避讳之意。(4)关于这一问题,杨安国《宋代韩学研究》第二章第一节“基本传记体系的形成和演变”将两《唐书》所记韩愈事迹逐条对比,论述较详,可参看。杨安国:《宋代韩学研究》,北京:中国社会科学出版社2006年版,第70—77页。甚至对已被改置于《吴元济传》中的韩愈《平淮西碑》被磨一事,行文之间对于所谓的“碑辞不实”也多有辩解。按《旧唐书·韩愈传》叙此事曰:“淮、蔡平,十二月随度还朝,以功授刑部侍郎,仍诏愈撰《平淮西碑》,其辞多叙裴度事。时先入蔡州擒吴元济,李愬功第一,愬不平之。愬妻出入禁中,因诉碑辞不实,诏令磨愈文。宪宗命翰林学士段文昌重撰文勒石。”(5)(后晋)刘昫:《旧唐书》(卷一六〇),北京:中华书局1975年版,第4198页。似乎韩愈为阿谀上司,着意于碑文中美化裴度,忽视了李愬的功劳,故其后碑文被磨也并不冤枉。而《新唐书·吴元济传》则曰:“始度之出,太子右庶子韩愈为行军司马,帝美度功,即命愈为《平淮西碑》,其文曰:……(文略)愈以元济之平,由度能固天子意,得不赦,故诸将不敢首鼠,卒禽之,多归度功,而愬特以入蔡功居第一。愬妻,唐安公主女也,出入禁中,诉愈文不实。帝亦重牾武臣心,诏斫其文,更命翰林学士段文昌为之。”(6)(宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》(卷二一四),北京:中华书局1975年版,第6008—6012页。从多个角度对此事详加分析,以说明韩愈《平淮西碑》被磨非“碑文不实”之过,而是为朝廷内部政派纷争所牵累。相较于《旧唐书》,《新唐书》的说法洞见明晰,更具史识,但也明显有刻意为韩愈辩白的用意。同时,宋祁又依据李翱《韩公行状》、皇甫湜《韩文公神道碑》《韩文公墓志铭》等文献,为《新唐书·韩愈传》补充了一部分史料,特别是关于韩愈在宪宗朝参与平淮西事以及穆宗朝宣抚王廷凑事,叙述备为详尽,又显然有彰显韩愈政治才能及胆识智慧的用意。总之,《新唐书·韩愈传》用改变叙述和言语修辞的方式,对韩愈的形象进行了多方面的美化,尤其突出他高尚坚贞的道德品行,并由此塑造出了一位与《旧唐书》所叙颇为不同的、近乎圣人的儒者形象。

除了道德品行与政治才能外,《新唐书·韩愈传》这种多方美化的改写形式也涉及了对韩愈文学成就的评价:

每言文章自汉司马相如、太史公、刘向、杨雄后,作者不世出,故愈深探本元,卓然树立,成一家言。其《原道》、《原性》、《师说》等数十篇,皆奥衍闳深,与孟轲、杨雄相表里而佐佑《六经》云。至它文造端置辞,要为不袭蹈前人者。然惟愈为之,沛然若有余,至其徒李翱、李汉、皇甫湜从而效之,遽不及远甚。从愈游者,若孟郊、张籍,亦皆自名于时。(7)(宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》(卷一七六),北京:中华书局1975年版,第5265页。

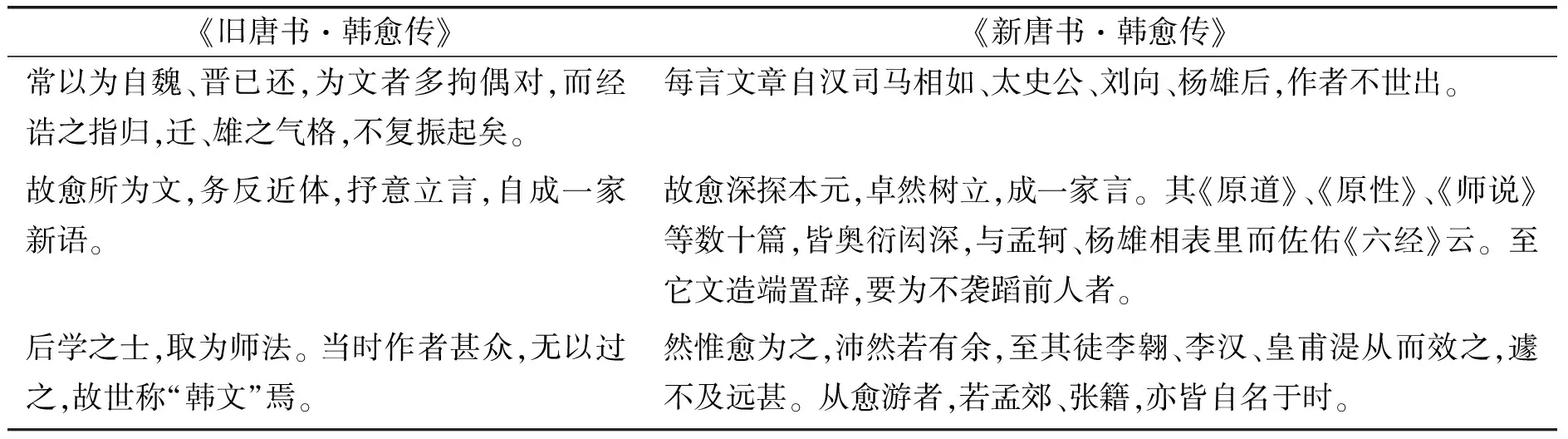

相较于《旧唐书》对韩文褒贬参半的态度,《新唐书》删去了“时有恃才肆意,亦有盭孔、孟之旨”“讥戏不近人情”“撰《顺宗实录》,繁简不当,叙事拙于取舍,颇为当代所非”(8)(后晋)刘昫:《旧唐书》(卷一六〇),北京:中华书局1975年版,第4204页。等语,盛赞其“深探本元,卓然树立,成一家言”。此前学者多认为,《新唐书·韩愈传》中这一段文字对韩愈的古文推崇备至,正可见出《新唐书》以古文为评价重心的文学观念。然而若将此段文字与《旧唐书·韩愈传》相应段落仔细比读,我们不难发现,宋祁其实只是删去了《旧唐书》原文后半段对韩文具体篇章较为苛刻的指摘之词,至于前半段五代史臣对韩愈文学地位的肯定与赞赏,则基本予以沿用:

《旧唐书·韩愈传》《新唐书·韩愈传》常以为自魏、晋已还,为文者多拘偶对,而经诰之指归,迁、雄之气格,不复振起矣。每言文章自汉司马相如、太史公、刘向、杨雄后,作者不世出。故愈所为文,务反近体,抒意立言,自成一家新语。故愈深探本元,卓然树立,成一家言。其《原道》、《原性》、《师说》等数十篇,皆奥衍闳深,与孟轲、杨雄相表里而佐佑《六经》云。至它文造端置辞,要为不袭蹈前人者。后学之士,取为师法。 当时作者甚众,无以过之,故世称“韩文”焉。然惟愈为之,沛然若有余,至其徒李翱、李汉、皇甫湜从而效之,遽不及远甚。从愈游者,若孟郊、张籍,亦皆自名于时。

可见,《新唐书·韩愈传》整体上保存了《旧唐书·韩愈传》原文的叙述结构,仍然从师法上古、自成一家、嘉惠后学这三个方面着笔,对韩愈的文学成就大加称赞。所谓“以古文为评价重心”,也是《旧唐书·韩愈传》的原有之意,并非《新唐书·韩愈传》的新创之论。

值得注意的是《新唐书·韩愈传》在具体表述方面对《旧唐书》所作的改写。首先,针对为文师法上古这一点,删去了原文“为文者多拘偶对”这一与文体形式直接相关的语句,并在提及韩愈推崇的文学家时,于《旧唐书》所谓司马迁、扬雄的基础上,又加入了司马相如、刘向二人。其次,将韩文“自成一家”的特点作为整段表述的核心,删去了“务反近体”一句,而补充进大量文字强调韩文“深探本源”、以道为本,把论述重点从文体层面转移至弘扬道统层面,同时反复强调韩文“不袭蹈前人”的特点。最后,在嘉惠后学方面,将《旧唐书》笼统的“作者甚众”一句具体化,指出了以韩文为师法的弟子姓名。

从整体来看,宋祁不仅没有特别强调“古文”,甚至相比于《旧唐书·韩愈传》,还削弱了关于韩文文体形式的论述,冲淡了韩愈反对近体、推崇古体的文学主张,将书写重点主要放在“弘道”与“创新”两方面。而其补充的两位最受韩愈推崇的汉代文学家,其中司马相如最为人所称道的文学成就乃是辞赋,也并非古文。(9)《新唐书·韩愈传》中“每言文章自汉司马相如、太史公、刘向、杨雄后,作者不世出”一句,当本于韩愈《答刘正夫书》:“汉朝人莫不能为文,独司马相如、太史公、刘向、扬雄为之最。”(唐)韩愈著,马其昶校注,马茂元整理:《韩昌黎文集校注》(卷三),上海:上海古籍出版社2014年版,第232页。按此文的核心观点主要为二,一是为文学习古人,当“师其意,不师其辞”,二是为文当“能自树立,不因循”。而这正与宋祁在《新唐书·韩愈传》中对韩愈的评价“深探本元,卓然树立,成一家言”相一致。故宋祁此处引用韩愈《答刘正夫书》,亦有对文中观点表示赞同之意。可见,所谓“推崇韩愈的古文”,并非《新唐书·韩愈传》对韩文的评价重心。宋祁在《旧唐书·韩愈传》的基础上,以删去原文贬语、不吝溢美之词的方式评价韩文,突显韩愈弘扬道统的儒者之心及其“自成一家”的文学成就,其操作方法与宋祁叙述韩愈生平事迹时美化其形象的做法并无二致。而这与其说是为了弘扬“古文”,倒不如理解为对韩愈个人的推崇。

二、《新唐书》对韩愈“文宗”地位的确立与北宋崇韩思潮

需要指出的是,《新唐书》这种“崇韩”倾向并非仅仅表现在韩愈本传当中,在其他人的传记里也多有体现。其中最明显的,自然是《新唐书》中以“弟子”身份附于《韩愈传》后的孟郊等人的传记(10)按《新唐书》以李翱、李汉、皇甫湜、孟郊、张籍、卢仝、贾岛、刘叉等人皆为“韩门弟子”,然而实际上李翱、孟郊、张籍三人应为韩愈之友,不宜以“弟子”视之。宋祁作此说,或有推崇韩愈为中唐文坛领袖之意。详参刘磊:《韩孟诗派群体接受史论》第一章第二节第四部分“韩孟诗派与‘韩门弟子’考辨”,济南:齐鲁书社2015年版,第30—31页;李商千:《“韩门弟子”小考》,《古典文学知识》2000年第1期;李最欣:《李翱是韩愈弟子吗》,《文学遗产》2005年第3期。。其中,张籍与孟郊作为韩愈少时即已交好的友人,在《旧唐书》中亦与韩愈同卷,但皆立有独传而非附传,传文涉及韩愈,也仅寥寥数语,所叙不过文人之间的一般交游。(11)《旧唐书·张籍传》曰:“(籍)以诗名当代,公卿裴度、令狐楚,才名如白居易、元稹,皆与之游,而韩愈尤重之。”《旧唐书·孟郊传》曰:“(郊)性孤僻寡合,韩愈一见以为忘形之契,常称其字曰东野,与之唱和于文酒之间。”(后晋)刘昫:《旧唐书》(卷一六〇),北京:中华书局1975年版,第4204、4205页。而在《新唐书》中,孟、张二人不仅附传于韩愈之后,而且传文主要内容也多围绕韩愈展开。特别是《张籍传》,其中近九成的篇幅乃是韩愈的《重答张籍书》,而这篇文章实为韩愈对其所行之“道”的自述,与张籍本人的关系并不大。至于皇甫湜、卢仝、贾岛、刘叉等四人,《旧唐书》本未予立传,宋祁在《新唐书》中以“韩门弟子”的身份为此四人补传,传文中亦频频提及韩愈,显然也有为“韩门”壮大声势的用意。

除此之外,《新唐书》其他卷帙中提及韩愈的次数也较《旧唐书》大幅度增加。按《旧唐书》除《韩愈传》,另有十六篇传记正文提及韩愈,所叙多为一些与其稍有关涉的历史事件,并无明显评价倾向。而《新唐书》除《韩愈传》外,另有四十二篇传记提及韩愈,其中相当一部分在历史事实方面与韩愈并无直接关系,只是引其评语作为评价传主文学成就的标尺,如:

宗元少时嗜进,谓功业可就。既坐废,遂不振。然其才实高,名盖一时。韩愈评其文曰:“雄深雅健,似司马子长,崔、蔡不足多也。”(《新唐书·柳宗元传》)(12)(宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》(卷一六八),北京:中华书局1975年版,第5142页。

翱始从昌黎韩愈为文章,辞致浑厚,见推当时,故有司亦谥曰文。(《新唐书·李翱传》)(13)(宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》(卷一七七),北京:中华书局1975年版,第5282页。

昌黎韩愈于文章慎许可,至歌诗,独推曰:“李、杜文章在,光焰万丈长。”诚可信云。(《新唐书·文艺传·杜甫传》)(14)(宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》(卷二〇一),北京:中华书局1975年版,第5738—5739页。

观属文,不旁沿前人,时谓与韩愈相上下。(《新唐书·文艺传·李观传》)(15)(宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》(卷二〇三),北京:中华书局1975年版,第5779页。

在《新唐书·文艺传序》中,宋祁更是将韩愈推上了唐代文坛的顶峰:“大历、贞元间,美才辈出,擩哜道真,涵泳圣涯,于是韩愈倡之,柳宗元、李翱、皇甫湜等和之,排逐百家,法度森严,抵轹晋、魏,上轧汉、周,唐之文完然为一王法,此其极也。”(16)(宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》(卷二〇一),北京:中华书局1975年版,第5725—5726页。可见,在《新唐书》的文学体系当中,韩愈毫无疑问是贯穿全书的核心人物,甚至可以说,《新唐书》建构起了一套文学的“崇韩”系统,以韩愈为宗主,以韩门弟子为辅翼,且时以唐代其他的著名文学家为衬托。这样一来,韩愈的“文宗”地位便在《新唐书》中正式确立了下来。

由于这种高度推尊韩愈的评价倾向,与北宋前中期“古文运动”倡导者们的尊韩主张颇为相似,的确容易使人将二者联想到一起,并将《新唐书》之“崇韩”解释为北宋古文家文学观念的集中体现。然而实际上,《新唐书》推崇韩愈的原因,宋祁在卷一七六最末的论赞中,已经给出了明确的解释:

南宋赵彦卫《云麓漫钞》有关于此段论赞之写作情状的记载:“宋景文公修《唐书》,稿用表纸朱界,贴界以墨笔书旧文,傍以朱笔改之。尝见所修韩退之传,稿末云‘学者仰之如泰山北斗’,涂之,改云‘景星凤凰’,复涂之,仍书‘泰山北斗’字。”(18)(宋)赵彦卫撰,傅根清点校:《云麓漫钞》(卷四),北京:中华书局1996年版,第57页。可见宋祁在写作这一段赞语时,态度是非常严肃谨慎的。总体来看,此论赞主要从三个方面阐明了韩愈的历史功绩与文学成就:其一,提倡六经之文,探本溯源,推尊道统;其二,为人忠信,笃行仁义;其三,力排佛老,弘扬儒家之学。其中似与“古文”相关者,仅“然愈之才,自视司马迁、杨雄,至班固以下不论也”一句,重点主要是称赞韩愈为文之“才”,亦非所写之文体是否为古文。《新唐书》对韩愈的推崇,要而言之,推崇的乃是他在“尊儒弘道”方面所做出的贡献,而“尊儒弘道”实际上也正是北宋前中期的社会主流思潮。正如上引论赞中所说,“承五代剖分,王政不纲,文弊质穷,鼃俚混并。天下已定,治荒剔蠹,讨究儒术,以兴典宪”,这其实并不仅仅是唐代初兴之时的既往历史,也是北宋曾经真实面对的社会现状:经过唐末五代长期的战乱动荡,道德沦丧,伦常败坏,要重新建立社会秩序,巩固政权,必须依靠儒家传统的纲常伦理学说,实现儒学复兴。

于是,曾经在“安史之乱”后,末学驰骋、儒道不举的中唐时期,能自树立起儒学大旗,毕生致力于攘斥异端、继承道统的韩愈,便很自然地成为了极具社会责任感的北宋士大夫推崇及效仿的榜样。在《原道》等文章中,韩愈将孟子“劳心者治人,劳力者治于人”的言论模式化,使之成为稳定封建社会统治者政治思想的基本结构,并且将儒家伦理学与社会结构、典章制度相结合,利用儒家经典及所谓“先王之教”,“将儒家仁义道德的教条化作君、臣、民各安其位的现实社会的秩序,使之成为由国家到个人的规范”(19)林继中:《文化建构文学史纲(魏晋—北宋)》,北京:北京大学出版社2005年版,第211页。。而这种秩序与规范,也无疑正是百废初兴的北宋社会所迫切需要的。于是,“崇韩”成为了北宋前中期整个文人士大夫阶层中普遍流行的时代思潮,同时也得到了官方的大力提倡。宋祁作为北宋士大夫群体中的一员,本人即具有较强的社会责任感与使命感,同时又担任代表官方意识形态的史臣之职,即便他作为西昆后学,在文学观念方面未必十分认可诗文复古运动,但在弘扬道统、复兴儒学、巩固政权及社会秩序这一点上,与同时期古文家们的政治诉求是一致的,则其对于“崇韩”思潮自然也不会持有异议。而《新唐书》作为北宋官修正史,在对唐代历史人物及历史现象进行褒贬评价时,必然要对当下的时代思潮有所回应,同时借用自身官方权力话语的身份,对社会文化秩序进行一定程度的引导。因此,《新唐书》中这种几乎贯穿全史的“崇韩”倾向,实际上是在北宋儒学复兴思潮影响下的必然产物,推崇韩愈,也是北宋士大夫群体以及统治阶层作出的共同选择。从具体文本的表述情况来看,其可能受到了当时“古文运动”一定程度的影响,但如果将其完全视为北宋古文家观点立场的集中表现,则并不准确。

三、北宋文坛的崇韩“复调”

除了北宋“崇韩”时代思潮的影响之外,宋祁个人的文学观在《新唐书·韩愈传》中也有一定程度的体现。按宋祁作为西昆后进,其文学理念一贯不主复古,力求创新。其《南阳集序》曰:“大抵近世之诗,多师祖前人,不丐奇博于少陵,萧散于摩诘,则肖貌乐天,祖长江而摹许昌也。故陈言旧辞未读而先厌。若叔灵不傍古,不缘今,独行太虚,探出新意,其无谢一家者欤?”(20)(宋)宋祁:《景文集》(卷四五),上海:商务印书馆1936年版,第567页。《宋景文公笔记》中卷“考订”条亦曰:“柳子厚《贞符》《晋说》虽模写前人体裁,然自出新意,可谓文矣。刘梦得著《天论》三篇,理虽未极,其辞至矣。韩退之《送穷文》、《进学解》、《毛颖传》、《原道》等诸篇,皆古人意思未到,可以名家矣。”(21)(宋)宋祁:《宋景文公笔记》(卷中),北京:中华书局1985年版,第11—12页。可见在宋祁心目当中,真正优秀的文学作品应当是别出新意、不落古人窠臼的。及至他年逾六十,已完成《新唐书》的修撰工作,“尽见前世诸著”之后,愈发坚定了自己“夫文章必自名一家,然后可以传不朽”的观点,认为“若体规画圆、准方作矩,终为人之臣仆”(22)(宋)宋祁:《宋景文公笔记》(卷上),北京:中华书局1985年版,第4页。。

宋祁这种反对复古、力主创新的文学观念,和其继承自西昆派的重视文学情致、辞采、韵律等审美特性的创作主张,与同时期文坛上的复古派文学家们并不相同。以欧阳修、尹洙等人为代表的北宋古文家,虽然其文学观念的实质乃是以复古为革新,力求确立一种适用于现实的文学写作范式,并非一味拟古仿古,但他们的创新求异往往体现在具体的写作实践中。在文学理论层面,特别是在对待韩愈及其古文的态度上,仍然以复古为号召,宣扬文道合一的观念,选择向历史文化资源寻求理论支持。正如范仲淹在《尹师鲁河南集序》中所说:

惟抑末扬本,去郑复雅,左右圣人之道者难之。近则唐贞元、元和之间,韩退之主盟于文,而古道最盛。……洎杨大年以应用之才,独步当世,学者刻辞镂意,以希髣髴,未暇及古也。其间甚者专事藻饰,破碎大雅,反谓古道不适于用,废而弗学者久之。洛阳尹师鲁,少有高识,不逐时辈,从穆伯长游,力为古文。而师鲁深于《春秋》,故其文严谨,辞约而理精,章奏疏议,大见风采,士林方耸慕焉。遽得欧阳永叔,从而大振之,由是天下之文一变而古,其深有功于道欤!(23)(宋)范仲淹撰,李勇先、刘琳、王蓉贵点校:《范仲淹全集》(卷八),北京:中华书局2020年版,第154—155页。

其论文学以道为先,以古为重,不仅一言未及创新,而且将以杨亿为代表的西昆体作为“未暇及古”的反面典型。这使得西昆后进宋祁对此时正轰轰烈烈开展的“以复古为革新”的诗文革新运动一直较为冷漠。表现最明显的一点,便是他不接受诗文革新提出的文道关系的命题,不赞成“文道合一”或文以明道的主张。论文也从不讲文道关系,而是更多地强调文学自身的独立性,注重士大夫文人个性表现的需要。(24)关于宋祁的文学观念,参见谢思炜:《宋祁与宋代文学发展》,《文学遗产》1989年第1期。对于文学写作,则反复强调应写出“古人意思未到”者,径言创新而不假道于复古。因此,抱持着这样一种文学观写作《新唐书·韩愈传》的宋祁,在评价韩愈的文学成就时,即便文中有个别语句受到同时期古文家言论的影响,也不太可能完全站在他们的角度立言。

然而对于韩愈其人,宋祁仍然是十分欣赏且相当尊敬的。在《宋景文公笔记》中,关于韩愈的赞美之词颇为常见:

韩愈曰:“惟陈言之务去。”此乃为文之要。(25)(宋)宋祁:《宋景文公笔记》(卷上),北京:中华书局1985年版,第4页。

柳州为文,或取前人陈语用之,不及韩吏部卓然不朽,丐于古而出一语诸己。刘梦得巧于用事,故韩柳不加目品焉。(26)(宋)宋祁:《宋景文公笔记》(卷上),北京:中华书局1985年版,第5页。其中“丐于古而出一语诸己”语意不通,疑为“丐于古而语一出诸己”。

韩退之《送穷文》、《进学解》、《毛颖传》、《原道》等诸篇,皆古人意思未到,可以名家矣。(27)(宋)宋祁:《宋景文公笔记》(卷中),北京:中华书局1985年版,第11—12页。

韩退之云:“妇顺夫旨,子严父诏。”又云:“耕于宽闲之野,钓于寂寞之滨。”又云:“持被入直三省,丁宁顾婢子语,剌剌不得休。”此等皆新语也。(28)(宋)宋祁:《宋景文公笔记》(卷中),北京:中华书局1985年版,第14页。原文断句为:“持被入直,三省丁宁,顾婢子语,剌剌不得休。”引用时有所调整。

不难看出,宋祁对于韩愈的赞美,主要出自对其“惟陈言之务去”这一文学主张的认同。评价韩愈的文学特点与文学成就,也基本是从 “皆古人意思未到”、“皆新语也”这类角度着眼。此外,宋祁还有一首七言绝句《读退之集》,集中表达了自己对韩愈文学的看法:

素瑟朱家古韵长,有谁流水辨汤汤。东家学嗜蒲葅味,蹙頞三年试敢尝。(29)北京大学古文献研究所编:《全宋诗》(卷二二四),北京:北京大学出版社1995年版,第2614页。复见于(日)林衡辑:《佚存丛书》所收宋椠残本《宋景文公集》卷二七,扬州:江苏广陵古籍刻印社1992年版。据谢思炜考证,此诗当作于明道二年至景祐元年之间,然认为此诗代表了宋祁对古文家的批评意见,所论或有未周。参见谢思炜:《宋祁与宋代文学发展》,《文学遗产》1989年第1期,第72页。

全诗总体而言,对韩愈文章持赞美态度。其中前二句当为对韩愈文学特点的总结:既规模秦汉经典,为文颇具古韵,又气韵充沛,有汤汤流水之势。后二句则用《吕氏春秋·遇合》之典:“文王嗜菖蒲葅,孔子闻而服之,缩頞而食之,三年然后胜之。”(30)许维遹撰,梁运华整理:《吕氏春秋集释》(卷一四),北京:中华书局2018年版,第344页。诗中所谓“东家”,即“东家丘”的简称,谓孔子。按韩愈《送无本师归范阳》一诗有句曰:“来寻吾何能,无殊嗜菖歜。”(31)(唐)韩愈著,钱仲联集释:《韩昌黎诗系年集释》(卷七),上海:上海古籍出版社1984年版,第820页。自比为菖歜。柳宗元《读韩愈所著〈毛颖传〉后题》曰:“文王之菖蒲葅,屈到之芰,曾皙之羊枣,然后尽天下之奇味以足于口。独文异乎?”(32)(唐)柳宗元撰,尹占华、韩文奇校注:《柳宗元集校注》(卷二一),北京:中华书局2013年版,第1436页。亦将韩愈《毛颖传》一类“善戏谑兮”的文章类比为菖蒲葅,故宋祁诗中之“蒲葅味”也应指韩愈文章。如此则后二句的意思,或为自己读《退之集》的感受,即初接触时不甚适应韩文那种奇崛且偶有戏谑成分的艺术风格,久味之后方识其佳处。按《韩非子·难四第三十九》曰:“或曰屈到嗜芰,文王嗜菖蒲葅,非正味也。”(33)(清)王先慎撰,钟哲点校:《韩非子集解》(卷一六),北京:中华书局2018年版,第421页。此诗既以韩文为文王所嗜“非正味”之食物,则其所赞赏之处仍在韩愈文章的不习俗套、自成新语。

由此不难看出,宋祁个人对于韩愈文学成就的认知与赞赏态度,实际上正与《新唐书·韩愈传》中的相关评价十分一致。如传文所谓“卓然树立,成一家言”、“造端置辞,要为不袭蹈前人者”、“刊落陈言,横骛别驱,汪洋大肆”等语,立足点正在于“惟陈言之务去”的文学观念。纵然偶有提及复古,如“遂以《六经》之文为诸儒倡,障堤末流,反刓以朴,刬伪以真”“其道盖自比孟轲,以荀况、杨雄为未淳”等,也主要是从“道”的层面立言,而非对于“文”的意见。这与同时期以欧阳修等人为代表的古文家们在文学文体方面的观点不尽相同,但在推崇韩愈、弘扬儒家之道等核心意识形态方面却是颇为一致的。从这一角度来说,《新唐书》对于韩愈“一代文宗”之形象的建构性书写,与同时期古文运动对韩愈的推尊一样,乃是北宋儒学复兴思潮的必然产物。但就文学层面而言,也部分受到了宋祁个人求新好异、不蹈陈言之文学主张的影响,可视之为同时期轰轰烈烈的古文运动之外的另一种声音,与古文运动共同构成了北宋文坛崇韩思潮的“复调”。而这种复调的存在,正证明北宋儒学复兴思潮在文学领域的回响并非只有所谓“古文运动”一种,推崇韩愈亦非北宋古文家的专利,而是彼时文坛持不同文学见解的士人们共同的选择。

综上所述,宋祁所撰《新唐书·韩愈传》对韩愈的形象从道德、事功、文学等各个角度进行了美化,并着意将其建构为有唐“一代文宗”。这种建构性书写与同时期“古文运动”倡导者们对韩愈的推崇一样,本质目的乃是借“崇韩”来重建以儒学为核心的社会文化秩序,但这并不代表宋祁是北宋古文家群体中的一员,这篇传记亦不应被视为所谓北宋“古文运动”的注脚。当韩愈已经成为儒家道德文化秩序的符号时,“崇韩”观念不仅是北宋官方意识形态大力弘扬的结果,同时也是具有高度社会责任感的士大夫们的自觉追求,即便在文学方面,他们可能有不尽相同的观念与偏好。重返北宋文坛现场,本应存在的是一场以儒学文化复兴为主题的复调交响,而非某一家的“独奏”。如将注意力仅仅集中于“古文运动”这一文学史的主旋律上,恐怕会遮蔽其他声部的乐音。而这是我们在观照整个北宋文坛的全景面貌时所不应忽视的。