寻幽探胜 步步为赢

张建华

摘 要: 古诗文阅读教学对于学生生命健康成长和中华传统文化的继承与发展具有深远的现实意义。借助探字寻根,咬文嚼字;问题导读,激活思维;读写结合,活动激趣等方式培养学生古诗文阅读能力,能有效帮助学生怡情养性,完善人格,增强综合素质。

关键词:高中语文;古诗文阅读; 教学方法;阅读能力

中图分类号:G633.33 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2023)29-0010-04

中国古代诗文是我国优秀传统文化的重要组成部分,它承载着古人的灵感、情感和智慧。学习古诗文可以起到滋润心田、净化思想、提高品味的作用。余秋雨先生说,古代经典诗文是“蕴藏在无数中国人心中的雕塑和建筑,而一代接一代的传递性的诵读,便是这些经典绵延不绝的长廊。”古诗文阅读教学对于学生个体生命的健康成长和中华传统文化的继承与发展具有深远的现实意义,是高中阶段学生学习语文的重头戏。在古诗文阅读教学过程中,我们采取寻幽探胜,步步为赢的教学策略,运用多种方法培养学生的古诗文阅读能力,取得了良好的教学成效。

一、探字寻根,咬文嚼字

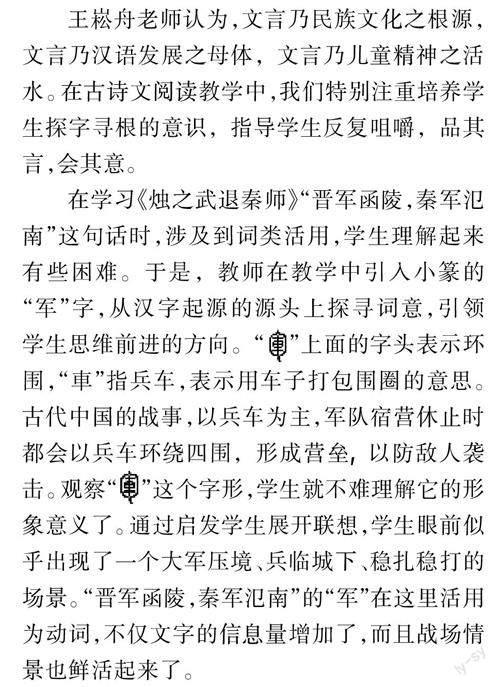

王崧舟老师认为,文言乃民族文化之根源,文言乃汉语发展之母体,文言乃儿童精神之活水。在古诗文阅读教学中,我们特别注重培养学生探字寻根的意识,指导学生反复咀嚼,品其言,会其意。

在学习《烛之武退秦师》“晋军函陵,秦军氾南”这句话时,涉及到词类活用,学生理解起来有些困难。于是,教师在教学中引入小篆的“军”字,从汉字起源的源头上探寻词意,引领学生思维前进的方向。“ ”上面的字头表示环围,“車”指兵车,表示用车子打包围圈的意思。古代中国的战事,以兵车为主,军队宿营休止时都会以兵车环绕四围,形成营垒,以防敌人袭击。观察“ ”这个字形,学生就不难理解它的形象意义了。通过启发学生展开联想,学生眼前似乎出现了一个大军压境、兵临城下、稳扎稳打的场景。“晋军函陵,秦军氾南”的“军”在这里活用为动词,不仅文字的信息量增加了,而且战场情景也鲜活起来了。

除了重点实词,有些虚词也能精准传递作者对人物的情感和评价。如《烛之武退秦师》里“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已”的“也、犹、矣、也已”四个虚词,只需要引导学生稍加品味,就能更深刻地认识这位智勇双全的人物烛之武。

精妙的语言能让人睹字思情。古诗文阅读教学通过咬文嚼字、探字寻根,能让学生懂得活用词背后所承载的丰富的信息内容,理解其蕴含的特殊的表达意味,久而久之,阅读与理解能力定会大大提升。

二、问题导读,激活思维

“学源于思,思起于疑”。疑问是启发思考的第一步,学生的思维往往是从疑问开始的。恰当的设疑、巧妙的引导能激发学生的思维兴趣,开发学生的创造潜能。在古诗文阅读教学时,教师还应注重根据学生的认知水平与心理特点,设置能诱发其思维兴趣点的问题,激发思想火花,让问题成为学生深入理解古诗文的跳板。

阅读辛弃疾的《水龙吟·登建康赏心亭》时,为了让学生“知人论世”,教师设置的问题是“作者是谁?它为什么名弃疾,号稼轩?你了解的辛弃疾是一个怎样的人?”第一个问题是明知故问,而第二个问题则引起了学生的兴趣。有学生找字典,有学生找练习册,有学生开始猜测,继而有学生起来回答。有学生说“他父母期望儿子能健健康康的”,有学生说“弃疾就是想愤世嫉俗吧”,有学生说“稼轩就是归隐田园的意思”,还有的学生说“稼轩就是希望远离尘世”……众说纷纭之后,教师顺势引导学生思考——从父母的美好愿望到个人追求,再到他的人生经历,生成了我们的理解:“辛”,指艰辛、辛酸、辛辣;“疾”,指心病,他的心病是“金瓯缺,月未圆,山河碎,心不安”,因此“弃疾”,就是要为国弃疾去病。而“稼轩”,则是报国无门的辛弃疾最终到赣南修了一座带湖别墅,回乡种地,以排遣自己的寂寞。通过设置第二个问题,学生在积极思考中明白了辛弃疾是一个怎样的人,之后再理解诗句“把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意”就容易多了。诗句中“看”“拍”两个经典动作和“无人会”的“登临意”的情景,把辛弃疾为国为民的鲜活形象跃然纸上,加深了学生对“知人论世,缘景明情”的理解。

以生活常识为视角,在学生习惯的认知视域建构深度思维的起点,让问题成为激活学生思维的引擎,能引导学生古诗文阅读理解能力更上一层楼。

三、比较阅读,求同存异

比较鉴别是认识事物本质的重要方法,其基本特征是:在思考中把各种事物或现象加以对照,或进行比较,或通过综合、分析、归纳、概括等思维形式,达到辨别真伪、寻找因果、揭示规律、理解本质、掌握特征、区分个性和共性,从而实现全面深刻的认识的目的。有比较才有鉴别,在古诗文阅读教学中,引入对比思维,开展比较性阅读,可以实现阅读的深刻性。为此,我们常常把同一作家的不同文本拿来一起阅读,通过比较异同,挖掘文本意蕴,體悟作者的人生智慧。

苏轼的一生辉煌而坎坷,他的超然达观无人能比。这位慷慨的天才对世人的贡献远超过他从世上索取的一切,他到处捕捉诗意的片刻,化为永恒。在教学《赤壁赋》时,教师把他同时期的词作《念奴娇·赤壁怀古》拿来一起赏析。两篇文章,一赋一词,处境相同,观览景象一致。苏轼将浩荡江流与千古人事并收笔下,把读者带入江山如画、奇伟雄壮的景色和深邃无比的历史沉思之中,从而唤起读者对人生的无限感慨和思索。酾酒临江、横槊赋诗的曹操,雄姿英发、羽扇纶巾的周瑜,无不是寄托了苏东坡怀古伤己、仰慕英雄的情思,满腹才华的诗人又岂能满足于庸庸碌碌的眼前苟且?而同为一世之雄的他们“而今安在哉”?大浪淘沙,千古风流人物,多少豪杰都已随时间的流逝沦为了陈迹,“惟江上之清风,与山间之明月”“是造物者之无尽臧也”,而吾与子之所共适。苏轼将人生苦闷和人世沧桑寄托于“江月”之中,折射的正是他超然达观的人生智慧。通过一赋一词的赏析,我们更深刻地理解了他儒家的弘毅担当,道家的超然物外,佛家的清静无为。苏轼即使身处逆境,依然能保持达观的精神、盎然的生活情趣,他有融中国传统文化精华于一身的人生智慧,这正是后人称道和向往的缘由。

实践启示我们,比较阅读求同存异,学生不仅能增长知识见识,拓宽学习思路,而且能领悟生活真谛,陶冶情操,在前人的生涯中汲取生存的力量和战斗的勇气。

四、群诗阅读,博观约取

群诗阅读是拓展古诗文阅读教学,实现效益较大化的有效途径。通过比异、求同、发散、迁移等多种方法深入学习诗词,以其聚合的力量,以其开放的姿态,吸引更多的学生亲近古诗文,实现读、悟、赏能力的立体提升,继承文化,传递精神,提升素养,丰厚人生底蕴。

在阅读选修教材《杜甫:“万方多难”中成就的“诗圣”》后,教师选择了杜甫的十首诗,让学生绘制杜甫的风雨人生路线图,踏着圣人的足迹,重温杜甫的心路历程。然后选择在不同区域用不同的颜色绘制杜甫的生命地图,再配以代表性的诗句加以解读,追忆杜甫那颗漂泊的心。壮游时期:会当凌绝顶,一览众山小。(《望岳》)此时的杜甫漫游不羁,狂放豪迈。相聚兖州:醉眠秋共被,携手日同行。(《与李十二白同寻范十隐居》)表达了李杜的心志共鸣,情同手足。长安十年:国破山河在,城春草木深。(《春望》)他感时念家,忧国忧民;朝回日日典春衣,每日江头尽醉归。(《曲江二首》)他志不得行,牢骚满腹。避难秦州:露从今夜白,月是故乡明。(《月夜忆舍弟》)他颠沛流离,度日艰难。梦圆成都:丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。(《蜀相》)他追慕先贤,感慨自身。迟日江山丽,春风花草香。(《绝句》)在浣花溪畔,他暂时宁静满足。寓居夔州:无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。(《登高》)他忧国忧民,苦恨潦倒。漂泊荆湘:飘飘何所似?天地一沙鸥。(《旅夜抒怀》)漂泊无依的杜甫让人感到深沉滞重。正是江南好风景,落花时节又逢君。(《江南逢李龟年》)动乱衰颓,世态炎凉,他壮丽而又孤独的一生都跋涉在现实的荆棘与风雨中。十首诗展示了杜甫为苍生大地投注的极大的关爱与同情。学生从群诗阅读中不仅充分感受到了他的博大胸襟、慈悲情怀,而且也深刻理解与认同了鲁迅对他“中国人的脊梁”的评价。

从课内到课外,组诗成群,形成了一个思想碰撞、心灵交流的动态过程,构建了一个充满趣味的群诗阅读场,既让学生收获了鉴赏诗歌的知识,又充分理解了古诗文所表达的性情、风度和精神。

五、读写结合,活动激趣

读写结合,即挖掘文本中的现实内涵或人生哲趣,对现实生活进行关照,并通过微写作进行内化,提升自我审美情趣和人格修养,增强洞察社会的能力,这是古诗文阅读教学的进一步升华。在教学中,我们把烛之武、晋侯、秦伯、荆轲、项羽、刘邦、李白、杜甫、辛弃疾、苏轼、李清照等名家作品均作为微写作的素材,积极鼓励学生借鉴古诗文尝试进行微写作,并组织开展微写作朗读分享活动,给学生提供一个展示交流的平台,互相学习,彼此借鉴,增强听说读写的语言表达能力。

我们重点从“诗”入手。“诗”源自于中华五千年的文化底蕴,诗歌文化流传至今,充满了中国的味道,也为今天的我们提供了丰富的精神养料。学校组织青春读诗会社团,有读古典的,读豪放的,读婉约的,也有读青春放歌的,读豪迈人生的,读友情爱情的。师生一起流连在诗歌的花园,徜徉在诗歌的海洋中,品读、感悟诗歌的所有美好……之后,师生会共同写作并分享自己的作品。

教师作品:

来时是缘/感恩一起走过的岁月/去时是份/感恩离别后的成长/假如贵贞楼旁(注:学校古建筑)银杏那扇形的叶片迎风沙沙作响/而枝干在朝阳中伸展又张望/那便是我回想起你/让你悄悄走进我的身旁/假如匯文湖中(注:学校校园里的湖)乳白与红色的睡莲在湖面上静静盛放/于鑑虹桥(注:湖上的桥)旁散发着淡淡的幽香/那便是我心中对你的祈愿/永远永远不会消亡/聚,不是开始/散,也不是结束

学生作品:

我的思念 是一条很长很长的线/有一天 线被光灼成青岚/消失于斑驳阑珊的雨帘/雨帘欺骗了你的指尖/你再触摸不到 我的思念

直到有一天 我的思念的线/突然断成回忆的碎片/星星点点 即使再美艳/曾经完美的画面/从此再不会 为你重现

在读写结合中,我们进入诗的世界,见到了大海,在海边漫步;我们看见了月光,在月光下迈出轻盈的舞步;我们见证了花开花落……学生在潜移默化中不断提升古诗文阅读、欣赏乃至写作的能力。

语文素养是学生在积极的语言实践活动中积累与构建起来的。学生的语文能力及品质是在语文学习中获得的知识与能力、思维方法、情感态度与价值观的综合体现。阅读古诗文是件神圣而美好的事情,诸子百家著作里凝聚着历代先贤的智慧,诗词歌赋里跳动着远古先民的情感。在教学中尝试用不同的教学方法指导学生阅读古代诗文,能有效地促进学生怡情养性,完善人格,增强综合素质。

参考文献:

[1]黄厚江.语文课堂寻真:从原点走向共生[M].上海:华东师范大学出版社,2016.

[2]王荣生.语文课程与教学内容[M].北京:教育科学出版社,2015.

[3]冯 至.杜甫传[M].北京:人民文学出版社,2014.

[4]黄玉慧.如何用统编语文教材教与学[J].语文学习,2022,(11).

[5]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

【责任编辑 李红霞】