贵州亮布制作工艺研究

|桑 童 潘 梅|贵州民族大学 美术学院,贵州 贵阳 550000

一、品种繁多的贵州亮布

亮布,是对贵州一些少数民族利用各种材料、染料及不同方法对纺织面料进行染色和涂层处理之后的成品的一种泛称,是一种特殊的纺织面料。由于缺乏文献记录,亮布起源的时间已不可考证,但是,民国初年侗族人民生产的亮布,就在重庆手工业展览会上荣获银质奖牌[1]。从这一情况分析,它至少在清代就已生产,到了民国时期,已经是非常成熟精致的产品了。

亮布主要分布在贵州黔东南凯里、黄平、台江、剑河、雷山、丹寨、麻江、榕江、从江、黎平,黔南三都、都匀、荔波等县市。生产亮布的民族有苗族、侗族、布依族、水族。亮布是当地人民非常喜爱的服装服饰及其他生活用品的面料,呈现出华美绚丽的视觉效果。

亮布的品种十分丰富。面料质地既有棉织物,也有丝织物,更有丝棉交织物。织物的组织既有平纹组织,也有平纹地上起斜纹花的提花组织。其结构纹样有回文、万字纹、井字纹、斜纹、叶筋纹、点子纹、链纹、条形纹、格子纹、折线纹、菱形纹、席纹等。当地民众以与他们生活中所见到的某些相似物象命名这些纹样,称之为“花椒布”“斗纹布”“斜纹布”“回文布”“升子花布”“鱼眼纹布”“鱼刺纹布”等。但这些有纹的布,实际上属于平纹地上起斜纹的组织结构,中国古代称这类织物为“绮”[2]。古代的绮是用蚕丝织出的物品,出土的一些商代青铜器表面上,就留存有这种织物的印痕[3]。贵州少数民族的这类织物,只有少量丝织的,大部分是用棉纱采用提花手法织出,但其组织结构与绮相同,即平纹地上起斜纹花。根据学术界把中国少数民族用棉纱织出的彩色提花织物称之为锦这一惯例,完全可以把与绮组织结构相同的棉织物称为棉织绮。只不过贵州少数民族利用各种材料对这些织物进行染色和涂层处理,使其原有的纹样被遮掩,而变成闪闪发光的亮布。由于染色和涂层材料及方法不同,亮布的色彩有黑色、紫色、红色、深蓝、浅蓝等(图1~图4)。

图1 侗族黑色亮布

图2 侗族紫色肌理亮布

图3 苗族红色亮布

图4 布依族浅蓝色亮布

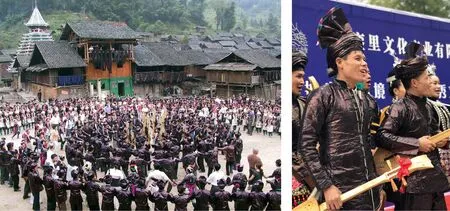

亮布是贵州苗族、布依族、侗族、水族、瑶族等少数民族群众十分喜爱的产品,主要应用于三个方面:一是用于制作服饰,特别是在黔东南台江、剑河、黄平、黎平、榕江、从江,黔南三都、荔波等地,当地群众用亮布来制作各种服饰,包括上衣、裙子、胸兜、围腰片、围裙、头巾、帽子、绑腿、襁褓、挎包等物品。尤其是黎平、榕江、从江一带侗族地区,他们的传统礼仪服装基本上都用亮布做成。二是作为礼物馈赠亲友,常用于人生礼仪中,如儿童诞礼、成年礼、婚礼、寿礼、丧葬礼。三是用亮布对服装各部位作局部装饰处理,使服装不仅变得美观,也呈现出立体感(图5~图8)。

图5 侗族亮布男装

图6 侗族亮布女装

图8 亮布襁褓

二、亮布的织造

因所处环境、生产材料、生活习俗有异,所以贵州各地各民族生产亮布的方法也不尽相同。因篇幅有限,本文对亮布生产过程中相同的地方作归纳叙述,而对于不同之处则分别介绍。

贵州民族生产亮布面料的材料主要有丝、棉。丝主要为凯里、黄平一带苗族所使用。亮布以丝为原料的不多,大部分地区和民族家庭纺织,都是采用自产的棉纱纯织,也有少量丝棉交织的。棉纱要经过种植、采摘、晒棉、擀棉、弹棉、搓条、纺纱等工序,并且都要经过漂浆、晾纱、倒纱、牵经、上机、织造(图9~图13)等一系列流程,才能生产出整匹面料。现代以来,随着工业商品流通,农村自产棉减少,大多数民族已购买市场上的工业棉纱来织造了。当代,甚至有人直接买回工业棉布来加工成亮布。

贵州少数民族的织布机分为斜式腰机和水平式高机两种,各地的规格又有大小之分。斜式腰机又称陡机,一般用来织锦或者织彩色纹绮。因为用于制作亮布的一般都是素色平纹布和素纹绮,所以这里只介绍用来织平纹布或素色绮的水平式高机。水平式高机的特点是四条腿一样高,机床四角呈水平状,这种织机长90~230厘米、宽60~90厘米、高130~153厘米。它的部件有F型的架臂,有的架臂上安装有鸟型或鱼型的吊综吊筘装置,俗称“布鸽”或“鹦哥”。用来开启经口的装置是连接着综片的踏板,学术上称为蹑。踏板数量一般为2~5块。综和踏板的数量是由所织品种决定的,组织结构越简单,综和踏板越少,组织结构越复杂,综和踏板就越多。织平纹布时只需2片综,下面连接2块踏板,织布时分别踩动2块踏板,带动经口上下变换,织者左右投梭便织出平纹布。而织素绮时,事先需按纹样要求将经线分别拣入4片综内,综下分别连接4块踏板,织布时按秩序踩动踏板,开启经口投入梭子,织出有纹样的素绮。

贵州各地整经工序,因地理环境不同而采用不同的方法。苗族多居住在陡峭的山地上,故多采用占地面积小的地桩式牵经。地桩式牵经需要三个人配合才能完成,要用到很多牵经的工具:用于挂经和分绞的三根木桩,用来测量定桩距离的一根绳子,一把用来打桩的锤子,一台牵纱架,一台倒纱机,若干个纱锭,一只竹筘,一把穿筘拽经的金属钩,钩子的尾部拴上一根约80厘米长的线,两根竹制的分绞棒,一根木制的卷经轴等。整经的具体流程分6步:测距定桩、牵纱结套、穿筘分绞、上轴卷经、拣综刷浆、调经织头。而布依族、侗族、水族多居住在较为平缓的丘陵上或河谷中,故多采用凳架经耙式牵经,其使用的各种工具、设施,操作过程,都与《天工开物》一书所记载的牵经方法大体相同[4]。

平纹布的织造一般使用水平式高机,因为不需要提花,只需将经线一分为二,即地经与面经,所以这种织机只需两片综和两块踏板,织造时左右两脚分别踩动踏板,带动面经和地经上下变换开口,双手配合投梭引纬,便可织出平纹布。贵州少数民族群众将各种斜纹布分别称为“花椒布”“斗纹布”“回文布”“升子花布”“鱼眼纹布”“鱼刺纹布”,这些布的花纹形状、规格大小不一样,但都属于平纹地上起斜纹的“绮”类织物。斜纹布的织造,因为要提花,虽然也是使用水平式高机来织,但是织机的部件比起织平纹布的织机部件要多一些,主要体现在采用四综四蹑技术来提花,即织机要有4片综和4块踏板。有些地方的织机下虽装有5块踏板,但第1和第5块踏板都是连接在第1片综上。以三都县水龙乡一带水族称“花椒布”的织物为例,这里是用白色棉纱纯织,当地用的水平式高机比其他地区的织机要高大许多,宽86厘米、长230厘米、机床高54厘米、机臂高出机床153厘米。构成织机的部件分别有:一根卷经轴,两头为“十”字形(古代称“胜”,俗称“羊角”);卷经轴后边有一根木棍卡在机头上方,作用是固定经轴,与卷布轴共同绷直经线,便于织造;机臂前有2只木鸽,机臂的立柱中间有1根抬经梁,经线通过梁上,然后由2根竹棒分绞,使经线一分为二变成地经和面经,这道工序在上机之前完成;上机后,要对地经和面经进行分开,并分别拣入4片综内,第 1综为地经,第2、3、4综为面经;4片线综上面用绳系于机臂的木鸽首尾,下面又分别用绳子与4块踏板相连接,由左至右的顺序为:左1踏板连接第1片综、左2踏板连接第2片综、左3踏板连接第3片综、左4踏板连接第4片综;竹筘高6.5厘米、宽45厘米,495个齿,嵌在一个梳背形的木框中,框两头分别用两根竹子与机头相连形成“<”式活动撑,木框由绳子悬吊在机臂两侧,用手拉动木框可利用它的力量带动竹筘打紧纬线,使布面紧密均匀;卷布轴装在机床“∏”形的装置上,右端有“十”字孔眼,用一根插销穿过孔眼并卡在机床内侧的一块附加木头上,兼卷布和绷紧经线两个作用;为方便织者上下机,机上的坐板是活动的;由于当地的斜纹布为纯白,所以用来织纬线的是一把船形木梭,内装白色纱锭;另有一根长约60厘米的扁平木棍,上面涂有蜡,用来整理经口,通过蜡棍的磨擦可使经线光滑,利于经线上下升降和穿梭。踩左1踏板形成地经与面经开口,投梭织出平纹地纬,然后分别踩动第2、第3、第4块踏板时,依次形成部分面经开口,织出回字菱形的花纹。这里的花椒布幅宽36厘米,一匹长约12米。通幅共34个回文,每个回文规格约1厘米大小,织成后再将其染成藏青色或蓝色。苗族、布依族、侗族、瑶族织造的这些平纹地上起斜纹花的面料,尽管因各民族的习俗不同,织的斜纹布幅面规格、纹样形状、纹饰大小不一致,但是他们所采用的机具、方法和流程大体相同,布料织完后,也都是用一块形似元宝的轧布石对其进行碾压,以达到光亮、柔软的效果(图14)。

图14 用轧布石碾压面料

三、亮布的染色

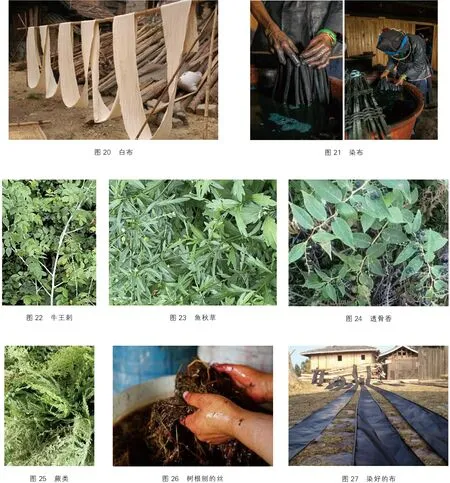

贵州少数民族的亮布染料,大多数是由本地产的动物、植物原材料提炼加工制成。动物材料有牛皮、猪血、鸭蛋等。植物材料有蓝草、板蓝根、黄豆、魔竽、薯莨、柿子皮、石榴皮、红刺子(俗称救军粮树)等,有些民族还使用一些无法用汉语翻译的植物来对布料染色,而黄平等地苗族则用一些紫色化工颜料来染布,并利用侧柏枝叶燃烧散发的火烟来薰布。

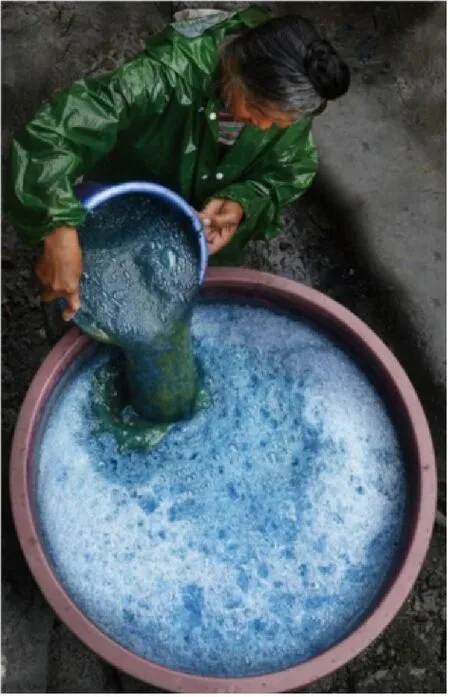

贵州少数民族生产蓝靛的过程为:种蓝、收蓝、沤蓝、加石灰水(也称为打靛),经过多次搅拌、沉淀,排水取靛。一般家庭制靛,是用一只木桶,将收割回来的蓝草放入木桶内浸泡,并随时搅动,使蓝草腐烂,蓝靛分解析出,5~7天之后,加入石灰,既可防止因微生物产生发臭,又能使蓝靛沉淀于底,最后捞出蓝草渣滓,倒掉上面的水,便可取出蓝靛,盛放起来,随时备用(图15~图19)。如果是大批量地生产蓝靛,则需挖出一个大池,并用砖铺垫池底和砌边,才能盛放大量的水淹没蓝草。操作流程与木桶制靛大体相同,但沤制时间则需半个月以上。

图15 种蓝

图16 沤蓝

图17 打靛

图18 搅拌

贵州少数民族染布的时间,一般是在春、夏、秋季,冬天气温低,不利于蓝靛发酵。但气候较温暖的地区如荔波、平塘一带,冬天也能染布。亮布染色过程分基础染色和特殊染色两步进行。基础染色是指将面料染成蓝色、藏青色、黑色等,是以靛蓝为主要染剂的一种普遍性的方法。特殊染色是在完成基础染色后,一些民族根据自己的习惯,利用不同颜色的染色剂对面料进行二次、三次甚至四次染色。在染色时,老百姓还要在染缸里加一些草药如小朗基、蚕桑叶、巴蒂香、鱼秋草、牛王刺根、透骨香、蕨类、“列”(布依音译)等。(图20~图27)

基础染色剂的配制,民间称“发缸”,是用一只桶或一口缸,根据其体积大小而倒进相应量的草木灰碱水,并加配石灰、烧酒、蓝靛,有些民族在刚起缸时还加甜酒、酸汤杆之类。7~10天后,染缸内的水变为黄色,成为合格染剂,这时便可染布了。染前要先用温水将布匹浸湿后再下缸浸染,这样便于均匀受色,约1小时后取出布匹晾挂起来,使其氧化,色素沉着,接着放入第2匹布,浸染1小时后又取出晾挂、氧化,再将第1匹布重新下缸上色,这样反复5~6次,达到需要的颜色深度之后,再拿到河水中漂洗,晒干。

特殊染色是指在基础染色完成后,再利用各种材料和工具、方法将布加工成为亮布。这些材料既有牛皮胶、猪血、鸭蛋,也有各种植物。工具有:一块平整光滑的石板(长67 cm、宽67 cm、厚19 cm),两把带柄的木棰(图28~图29)。方法有浸染、蒸煮、涂层、捶捣等。

图28 捶布石板

图29 捶布木棰

亮布是贵州一些少数民族十分喜爱的织物品种,苗族、布依族、侗族、水族群众都有生产,尤其以侗族南部方言区(贵州黎平、从江、榕江,以及毗邻的广西三江、龙胜、融水,湖南通道等地)生产的亮布最为知名。亮布面料,除黄平一带有些丝织品外,一般都选用棉织品,有的是平纹织物,有的是平纹上起斜纹花的织物,即当地群众所说的“斗纹布”“斜纹布”“花椒布”等。先将这些布染成青色或蓝色,再利用一些动植物染剂对它进行再加工,使织物在外表色泽、功能及风格上产生变化。各地使用的材料和加工方法各有不同,归纳起来,大致有三种[5]:

第一种,是用猪血涂层加捶捣。这一方法主要见用于丹寨、榕江、三都等地苗族。所用猪血一般是前一天杀猪时留下的,仍保持新鲜,停放时间过久的猪血容易变质,不能用来涂层。以丹寨苗族为例,时间一般是选择有阳光的晴天,将已染成蓝色或黑色的棉布平铺于木板上,布正面朝上,用草药熬出汤汁与猪血混合,盛放在盆里,也可以把猪血放在大碗中,用准备好的纱布蘸上猪血水,直接涂抹在布面上并来回涂刷,使猪血水均匀地渗透到布的纤维中,然后把布放到室外草地上摊平,或整齐挂在竹杆上,用阳光来曝晒固色,等到猪血晾干之后,把布收回并折叠整齐,再对布进行捶打,工具是一块平整的石板和一把木棰。将布放在石板上,操作时一般是一个人,左手握住布的一头,右手执棰往布上敲打,左手要来回地调转布头,使整块布均匀地受到捶击。经过一阵捶打后,布的表面岀现了紫红色的亮光,成为合格的亮布,如果亮度不够,则需继续捶打,直到每个点面都产生亮光,才算完成。(图30~图32)

图32 晾刷好猪血的布

第二种是用牛皮胶水浸染、蒸煮、捶打。这一方法主要见用于台江、剑河等地苗族。以台江施洞苗族为例,这里的亮布制作工序较为繁杂,所需时间也比较长,其操作工序流程如下:

第一步,把白布洗净晾干后,先浆一遍黄豆浆,晒干后就放入蓝靛缸内浸染,染法是将布放在染缸内2小时左右,取出放在缸边的木板上,待水滴尽并氧化后又放进缸内,每天重复2~3次,一般晚上不染布,但要往染缸内添加蓝靛和一些酒,并用一根小木棍或竹棍在染缸中搅动,直到搅出一大团泡沫为止,这时就让染剂自行产生化学反应。如此反复6~10天,直到布呈浅蓝色后洗净晒干,并用木棰将布捶打一道。这里捶布由两人对坐而捶。

第二步,仍将布放在蓝靛缸里再染6~7天,又捶打一道(捶一天多时间),再把捶好的布放入牛胶液水中(图33~图34)浸浆一天(牛胶液水是用陈年水牛皮或水牛蹄壳熬成),然后取出晾干,晾干后再下缸浸染一天。

第三步,对布进行第二次牛胶液水浸浆,下缸浸染一天后,就放入红刺子根水中(红刺子根俗称救军粮,用其树枝熬制染色剂)浸浆,晒干后又捶一道。照此一连3~4次反复浸浆和捶打。

第四步,在以上基础上再浆一次牛胶水,又捶一道,然后把布放在甑子里热蒸两个小时左右,再放到染缸染4~5天,又捶和蒸一两次。经过这一复杂漫长的工作,布变得十分平滑,并呈现紫褐色(近乎藏青色),既光润悦目,质地挺括,又能防晒、防潮。

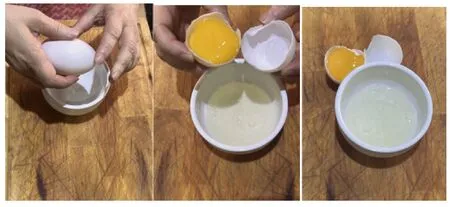

第三种是用鸭蛋清涂层、捶打。这一方法主要流行于贵州榕江、从江、黎平,广西龙胜、三江,以及湖南通道等侗族地区。以鸭蛋清涂层,这是侗族人民制作亮布的特殊之处。以从江侗族为例,也是把织好的布匹染成蓝色、黑色、青色、紫色,再用牛皮胶浆染,最后用鸭蛋清再进行涂抹捶打。在涂抹蛋清之前,一般先要用魔芋和白芨等植物制浆对布匹作涂层处理,这样可以减少鸭蛋的使用量。要选用未变质的鸭蛋,坏的蛋不能用。将蛋头敲开一个小孔,只把蛋清滴在碗里,蛋黄不用,再用一些干净的鸡鸭翅毛或毛刷之类的工具,蘸上蛋清均匀地涂抹在面料上,等蛋清阴干之后,再把面料折叠成数层,平放在专用的石板上(长67 cm、宽67 cm、厚19 cm),然后两人对面而坐,手执“丅”型木棰在布料上捶打。一到捶布季节,勤劳的侗族妇女便起早贪黑地捶起布来,叮当叮当的捶布声仿佛是一首美妙的乐曲,此起彼伏地回荡在大山的上空,直到整匹面料变得平整光滑、挺括坚实、闪闪发亮方告完成。(图35~图39)

图35 鸭蛋清

图36 蛋清涂抹

图37 从江县往洞镇吾架村民刚刷好蛋清的布

图38 晾刷好蛋清的布

图39 捶打亮布

由于这种布是用鸭蛋清加工而成的,所以当地人又称之为“蛋布”。民国初年,在重庆手工业展览会上这种布曾荣获银质奖牌,为侗族人民赢得了荣誉。

亮布这一优良的传统纺织品,凝结了贵州部分民族的聪明才智,是他们为中国工艺美术园地培育的花朵。在当今时代,这一产品仍有审美和实用的价值,它绿色环保的材料,坚硬挺括的质地,闪亮发光的色泽,以及纯手工的制作工艺,可以成为当代产品设计材料的优选对象,从而变为广大民众喜爱的消费品(图40~图43)。

图40 检查亮布质量

图43 小黄亮布(蛋布)

随着旅游、交通,通讯的发展,经十余年的非遗保护、传承,亮布得到发展。近几年来市面上出现很多不同颜色的亮布,很多村寨逐渐用机器代替人工捶打亮布,研发了单筒轧布机、双筒卷布架,使得亮布的制作呈现了粗加工和手工制作两种工艺模式(图44~图46)。

图44 机器替代手工捶布

四、结论

从遗存的技艺看,贵州堪称是一座最为丰富、多样地保存了中国古代织造技艺及织物品种的纺织活态博物馆。亮布制作技艺需要依托人的传承才能实现文化续存,掌握这项技艺的人逐渐减少,制作过程中的很多环节被省掉,即意味着这门手艺必然会逐渐消亡。为保证亮布制作技艺能活态传承,助力贵州亮布制作技艺的传承与发展[6],应通过深度的田野调研和与贵州地区不同民族的传承人的交流,获得学术研究的一手资料,并在此基础上设计赋能,将亮布融入现代时尚。