葛布制作工艺考辨

——以孔府旧藏本色葛袍布料为例探讨

|马 伟 王舒倩|东华理工大学 江西戏剧资源研究中心,江西 南昌 330011

山东曲阜孔子博物馆藏本色葛袍(图1)为明代官袍,袍身宽大,右衽交领,身长138.5厘米,通袖长237.0厘米,腰宽57.0厘米,下摆长110.0厘米。除有暗花纹的白色护领外,葛袍材质皆为葛布。在古代葛布经常被用来制作夏衣,生产历史极其悠久。图1的本色葛袍所用葛布极为薄透,可透过布料看到悬挂葛袍的竹竿。

图1 明 孔府旧藏本色葛袍(山东曲阜孔子博物馆藏)

葛布的生产,最早可追溯至新石器时代。南京博物院收藏有3块新石器时代的葛布残片(图2),于1972年出土于江苏省吴县草鞋山遗址,距今大约有5400年,主要采用绞扭与缠绕的方法进行编织。到了春秋战国时期,葛布生产逐渐增多,虽然这一时期丝绸、麻等布料也逐渐兴起,但是葛布作为夏衣的材料仍然受到民间和宫廷的重视。《史记·五帝本纪》[1]202、《越绝书》[2]、《禹贡·尚书》[1]63中均有以葛布作贡品的记载。到了隋唐时期人们对于葛布更是喜爱,白居易《夏日作》中就说到穿葛衣过“炎天”,并夸赞葛衣有“疏且单”的特点[3]。同时葛布做的夏衣也常常被皇帝用于赏赐大臣,如杜甫《端午日赐衣》中就曾提到端午节时受到唐肃宗赏赐葛衣之事[4]。清朝时葛布也被用作朝服,《燕京岁时记》中记载六月百官服饰更换“葛纱”:“每至六月,自暑伏日起,到处暑日止,百官应服万丝帽、黄葛纱袍。”[5]可见,葛布做的衣物是古人暑天喜着之物,且皇帝将“赐葛”作为嘉奖百官的一种手段。此外,北京故宫博物院也藏有黄色葛纱一卷,包装上有“增城葛壹疋”“牙色葛壹疋”字样,应为广州“增城葛”(图3)。明清时期广州比较有名的葛产地主要有雷州、增城、潮州等。广州葛布纤维较细,耐用散热性极好,深受当时宫廷喜爱,但是后因采料困难、产量低等原因逐渐停止生产,葛布在广州的生产被其他布料取代。

图2 江苏省吴县草鞋山遗址出土的新石器时代葛布残片(南京博物院藏)

图3 清代增城葛(故宫博物院藏)

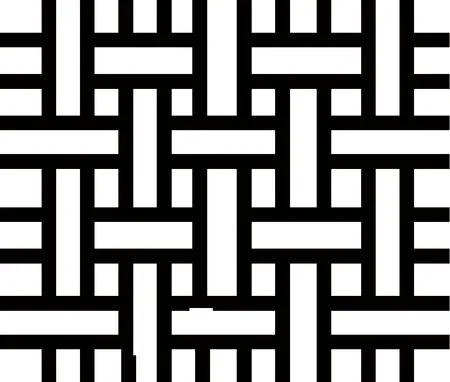

孔府旧藏本色葛袍的用料主要为细葛布,其颜色微发黄,质地细腻、通透,葛纤维处理得极为纤细、细腻,经纬组织较为稀疏。葛布之所以薄透,一方面与葛布纺织技术有关系。织物一般由经纬线交织而成,通过对经纬线进行有组织的编织可得到不同密度的葛布。葛布一般采用平纹组织(图4),即按经线和纬线每隔一根纱上下交织一次的规律织成的织物,纺织出来的葛布较为轻薄、透气。另一方面则与所用材料葛纤维的本身特性和处理葛纤维的手法有关。

图4 平纹织物组织图(笔者绘制)

一、古代葛布生产工艺

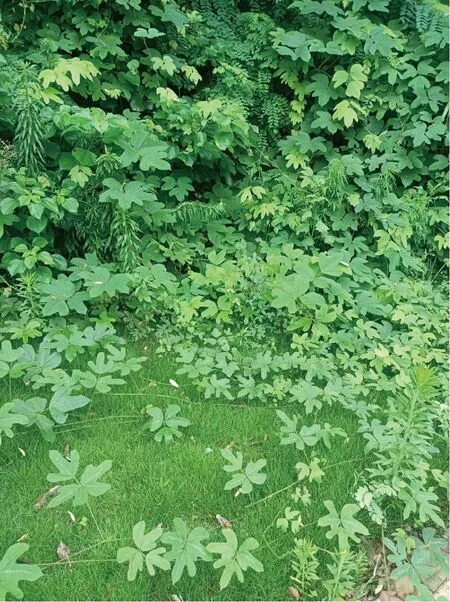

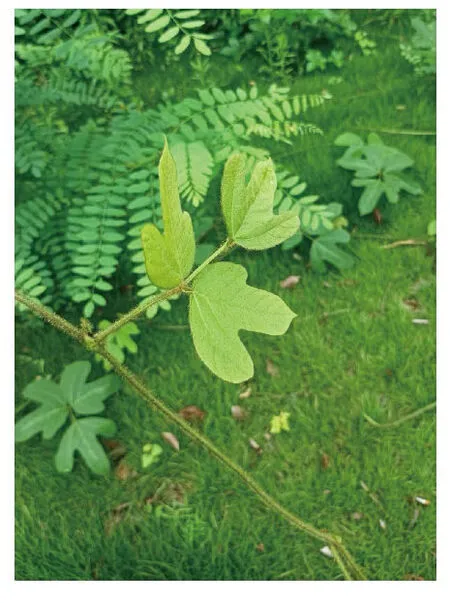

葛布的制作原料是葛藤(图5)的纤维。葛主要分布于南方地区,多为野生。葛藤的藤蔓长且纤维多,在古代人们用葛藤的纤维织布,以葛的花和根部入药。用葛纤维制作的葛布,有粗糙和精细之分,粗糙者一般用于制作平民百姓服饰;精细者轻薄白洁,从汉代开始就作为文人雅士的常用衣料。《诗经·周南·葛覃》中描述了采葛、织布的过程,“是刈是濩,为絺为绤,服之无斁”[6],其中“刈”指割草、“濩”指制作过程中的“浸”“煮”,并指出制成的葛布种类有“絺”(即细葛布)、“绤”(即粗葛布)之分。可知自先秦时期,葛布已有细葛布、粗葛布之分。古代被用作贡品的葛布,应该是所谓的“絺”即细葛布。

图5 葛藤(笔者拍摄)

早期葛布的生产方法,多通过血缘、师徒关系等进行口头讲授传承,没有留下详细的文字记录,仅可从诗词等文献中窥得一二。如唐代鲍溶的《采葛行》描述了唐代葛布的制作过程,即“春溪几回葛花黄,黄麝引子山山香。蛮女不惜手足损,钩刀一一牵柔长。葛丝茸茸春雪体,深涧择泉清处洗。殷勤十指蚕吐丝,当窗袅袅声高机。织成一尺无一两,供进天子五月衣。”[7]诗中指出唐代生产的细葛布极轻,一尺长的葛布重量不到一两,多上贡给皇帝用来制作夏衣。

关于葛藤的处理方法,根据诗中所述,首先葛一般于6~8月开花,此时可以采葛(“春溪几回”应是作者为诗词韵律对称而采用的一种写法,可不做时间参考),采葛时使用的工具为“钩刀”(图6),钩刀最早为农人砍柴、砍草之刀,又称为砍草刀、钩草镰,后与戈结合多用于军事,现农村地区仍在使用。根据诗中所述钩刀极其锋利,因此“蛮女”手执钩刀割葛藤之时,容易“手足残”。采葛之后需要在清泉中将葛藤进行清洗,之后的具体处理方法,诗中省去未谈。葛藤处理好之后纺织时需要用到织机。在秦汉之前中国的织机多为腰机[8](图7),构件主要包括经杆、经轴、分经杆、分经木、打纬刀、卷布轴、梭子、梳经器等[9]42-43。织布时,织工席地而坐,以身体作机架,两脚蹬经轴,腰上卷布轴,手提综杆,投梭打纬进行织布。这种早期织机,在我国西南少数民族地区、海南等处仍有使用。唐代鲍溶诗词中所提到的应为由腰机改进而来的脚踏织机(图8),其主要特点为单人可操作。

图6 钩刀

图7 腰机

图8 脚踏织机

鲍溶诗中对葛纤维的处理过程并未详述,但在清代屈大钧《广东新语》等史料中可见到相关叙述。明清时期,葛布生产减少,主要集中产于南方地区,生产的多为细葛布,因产地不同种类也多种多样。其中最为著名者有广东雷葛、潮阳凤葛和琼山、澄迈、临登、乐会等地产的美人葛。雷葛的特点是丝滑而坚,凤葛“以丝为纬”,美人葛的特点是“轻而白”。此外还有阳春地区的春葛、贵州洪州葛、贵县浔州葛等。这些地区的葛布生产工艺略有不同,整体上都可归入细葛布行列。但有些地区的葛布与细葛布工艺不同,如葛麻布,又称为蛮布、宾布,主要分布于湖南、四川等地的少数民族地区。这种葛布所用的原料是葛的根部纤维(提取淀粉后),生产工艺与利用葛藤韧皮纤维制造葛布不同,这种方法纺织出来的葛布质地较为粗糙。而郁林葛布产于郁林州(今广西玉林),呈黄色,属葛布中精品,其质地厚重,与一般葛布不同。万历时期《西事珥》中记载:“郁林葛,南方称为佳物。机诞而纵,长五六丈,然质颇重厚,似不宜暑。原贡额不载,万历十五年始令贡千疋,已又令贡二千疋,工部覆奏,定每岁百疋。近内监教之,织为龙凤纹献之。葛之有龙凤自此始。”[10]可知,郁林葛质地厚重,非夏季所用。

关于细葛布生产材料的织前准备过程,屈大均《广东新语》记载:“采必以女,一女之力,日采只得数两。丝缕以针不以手,细入毫芒,视若无有,卷其一端,可以出入笔管,以银条纱衬之,霏微荡漾,有如蜩蝉之翼……凡葛以挼之有响,濡之明亮者为真。浣以梅叶之汁,和以清泉,摺幅为方而勿揉以手,则理不皱。其盎以瓦毋以木,则色不淄。湛之经宿,出而拍拍阴干于檐端,毋以烈日则不脆。”[11]即采葛之时,须女子采摘,一女一日仅采数两。采来的葛,以梅叶汁水混以清泉水熬煮清洗,进行脱胶,在此期间切勿以手揉搓,防止葛丝缠结。盛葛的盆,以腹大口小的瓦盆为好,切勿用木制盆,否则葛丝会变黑。关于葛丝脱胶技术,《齐民要术》中提到可以用“酸浆”[12],《南方草木状》中提到可以用“灰”[13]。“酸浆”或“灰”中含有的酸性或碱性的物质,可以起到漂白的效果,使葛丝更为柔韧、更有光泽。之后,将脱胶后的葛丝浸入水中,放置一夜。然后将葛丝取出,放置于屋檐下阴干,切勿以烈日晒干,否则葛丝可能会因变脆而无法纺织。经过这一系列的处理后,女子要以针撕葛丝,而不用手撕。经过这一处理所得的葛丝,比毫芒还细,如蝉翼,缉作黄丝。明清时期葛布佳品广州的雷州、增城葛布便采用以这种步骤处理过的黄丝,所用的葛丝揉搓有响声,湿润后明亮。

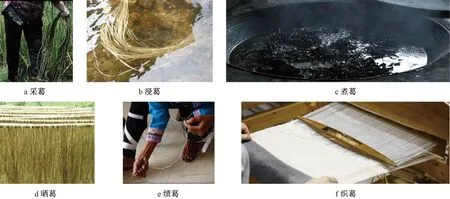

清代屈大均《广东新语》中关于葛布纺织前操作步骤的记载,虽然相比于鲍溶诗中所述更为详细,但所述步骤仍不完备,如“绩葛”“纺葛”等步骤未能涉及。现代葛布生产实例中的步骤更为完备,以贵州省黎平县竹坪村的侗族人民为例,其仍然采用口头相传的古法制作葛布,生产步骤与史料中记载的细葛布处理方法有所不同,具体可分为六大步[14],即采葛、浸葛、煮葛、晒葛、绩葛、织葛(图9)。这种方法生产出来的葛布较为粗糙,与细葛布不同。竹坪村葛布制作步骤完备,较《广东新语》所述步骤多出“绩葛”“纺葛”等步骤,《广东新语》中所述步骤仍有未言尽之处。

图9 贵州省黎平县竹坪村传统葛布生产步骤

此外根据商家对葛布粗细要求的不同,在有些地区又可将葛布生产的6大步骤简化或者进一步细化,少者减少1步或2步,多者可达到15步。如双江邦丙布朗山布朗族妇女,对生产葛布的工序进行了简化,将葛藤刮去外皮,而不是浸、煮,然后撕成细线,在河水里揉搓净白之后,晾干接长,编制成经线,用织机制成布匹,但是这种葛布比较粗糙,多用于制作口袋或者床垫[15];广州的雷州地区生产细葛布,其生产步骤却可细分为15步之多[16],生产出来的葛布多用于制作夏衣。因此,对应于不同的需求,各地传统葛布的生产步骤也多有差异。

二、明清时期本色葛袍所用细葛布生产工艺试分析

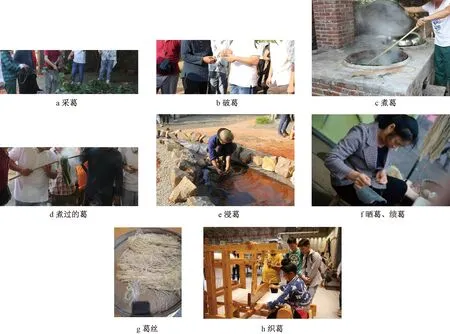

孔府旧藏明朝本色葛袍的布料从外观来看具有轻盈、透亮的特点,与清宫廷所藏广州葛布相似,应同为细葛布。而广州葛布,在明清时期多为宫廷贡品。以广州的雷州地区为例,其葛布生产过程如前述清代屈大均《广东新语》中之记载,从采摘到葛布织成的每一步要求都很细致,这在现代工业化生产中基本是无法完成的,只能由人工完成。雷州茂德公大观园中有以当地传统工艺(复原后的工艺)生产的葛布(图10)展出,可以看到与孔府旧藏本色葛袍的布料相比稍显厚重,但仍可通过对雷州葛布的考察分析,一窥孔府旧藏明朝本色葛袍所用葛布之工艺。

图10 广东雷州市龙门镇茂德公大观园中展出的葛布

明清时期雷州葛布生产达到鼎盛,因其细致而闻名全国。清以后,雷州葛布逐渐衰落,虽然部分乡村地区仍然有妇女在结婚之时制作葛布服装的习俗,但基本上已经不再进行大规模生产。现代虽然对雷州葛布制作工艺进行了恢复,甚至申请了湛江市非物质文化遗产,但因市场、工艺技术等方面原因,也无法进行大规模生产。现在市场上流行的夏布(明清以后多将以传统工艺生产的葛布和麻布统称为夏布)中基本上没有葛布,作者经过调研发现多处夏布卖场的夏布都是由苎麻加工制作而成,葛藤加工的葛布基本无人知道。为了调查雷州葛布的制作工艺,笔者赴雷州进行了考查。根据雷州茂德公大观园麦远春所说,足荣村手作节活动中曾展示过葛布的生产过程(图11),并为我们的调研提供了相关帮助。此外,麦远春提到因雷州当地已经不再生产葛布,在复原雷州葛布生产技艺之时,他们不仅参考了历史文献记载,还借鉴了日本葛布的制作技艺。日本葛布的生产工艺与中国古代葛布较为相似,据《三国志·魏志·倭人传》记载,公元3世纪左右,日本已经会从葛中提取纤维制衣。深津裕子在关于日本葛布的调查报告中描述了甑岛、佐志、掛川、金谷等地的葛布制作过程,即在采摘藤蔓后要采用蒸、煮、敲、发酵等方式对采摘的藤蔓进行处理从而获得葛纤维[17],与我国的煮、发酵方式略有不同。

图11 雷州足荣村手作节葛布生产过程展示(麦远春先生提供)

笔者参考雷州葛布的制作方法和前述提到的相关文献、史料记载等,对明清时期细葛布(实例可参考孔府旧藏本色葛袍所用细葛布)的生产工艺进行了试分析总结,具体如下所述(图12)。

图12 传统细葛布生产步骤图解(笔者绘制)

第一步为采葛。这一过程按照古法需要女子采摘6~8月间葛藤。葛藤有攀爬地上、缭绕树上者,因缭绕树间的葛藤枝叶较多,因此采摘起来比较困难,获得葛丝较少。1根葛藤上有多个叶柄,1个叶柄上有3片大叶子,抽葛藤的时候,需要将叶子去除。葛藤可长达近30米,因此需将采摘的葛藤分为5~6米进行收集捆束。

第二步浸葛。将分好的葛藤浸入水中,使葛藤胶质溶解,便于剥皮。这一过程也可称之为“沤”。《诗经·陈风》中云“东门之池,可以沤纻”,所谓“沤”就是脱胶的一种手段,现在有的地方也还在采用这种方式对葛、麻等材料进行脱胶。具体操作过程为,将砍下的葛藤分割、剖开,切成小段后捆绑,浸泡于35℃的水中让其慢慢腐烂。直至葛藤外表层起气泡、变松软,到用手指可轻松将表皮剥下来的程度。这一过程极为缓慢,需要5~7天,现代多采用沤麻水加速这一过程[18]。有的地区会减少相关步骤,如黔东南黎平县,在采葛后直接进行煮,不用浸葛[9]44。

第三步剥葛。剥掉葛皮,并将葛皮捆成多个小束。

第四步煮葛。古代将这一过程称为“濩”。即将成束的葛皮放入草木灰里揉搓,锅中放入生石灰或其他碱性物质,然后将葛皮放入铁锅中煮沸(《广东新语》说应用瓦锅),时间5~6个小时,使葛藤表皮毛绒软化、煮烂。水中添加石灰、草木灰等是为了改变水的碱性,便于葛条软化。这种以碱性物熬煮的方法,在晋代嵇含《南方草木状》中已有记载:“甘蕉等其茎解散如丝,以灰练之,可纺绩为纟希绤,谓之蕉葛”[13]。

第五步洗葛。将煮过的葛皮放入河水中进行冲洗,使表皮无绒毛,切记不要揉搓(《广东新语》认为揉搓会使其失去光泽)。

第六步晒葛。将洗过的葛皮晾晒在屋檐下,可承风雨、露水,太阳光强烈时可洒水(《广东新语》认为可采用阴干,且不能在太阳下暴晒),晒干后可得葛纤维物。

第七步撕葛。将晒好的葛纤维用手指撕成一定宽度(按照制作葛布类型的需要,或宽或细)的细丝,并进行编排(《广东新语》中细葛布制作采用针撕葛纤维,取极细者为佳)。

第八步绩葛。将撕开后的葛丝,卷成一缕缕放入清水盆中浸泡,将编排好的任意两根葛丝首尾相接,用手指捻接成细长的葛纱线,依次采用同样方法,将葛纤维捻绩成细长的葛线,缠绕于一起组成一个个线团。这一过程极为耗时,一个工人一日最多绩成一两线。

第九步纺葛。一般用手摇动纺线车,纺车轮带动锭子旋转,匀净的葛线从缠绕成卷的葛线团中抽出,缠绕到锭子上。

第十步刷线。葛线韧性较差,刷线可使葛线更为平滑、有韧性。将卷成的线团分开,拉直拉长,将一头挂在经轴上,另一头卷成一大结,这一过程也叫做绕经线。经纱挂纱多少由所生产布的筘数决定。然后用刷子蘸取预先煮好的米粉浆,均匀地来回刷,刷浆时一定要刷得均匀,待晾干后装上回收。

第十一步织布。现多采用脚踏织机,织机与棉麻织机基本相同,纺织时将葛线上机、穿篦,进行纺织时,要将纱线弄湿,线头结全部朝下,在脚踏板的带动下,织机的棕框上下移动,带动经纱形成开口,用梭子将纬线在经线的开口中来回穿梭,每穿梭一次将撑框向后拽动一次。之后织布者手脚配合,双手反复投梭的操作,织成细葛布。

三、关于葛布现代化生产问题

如前所述,细葛布的制作过程繁复,无法进行现代化生产。明清以后葛布与麻布统称为夏布,其生产步骤相近。但以麻为材料的现代夏布基本上已经实现了现代化量产。笔者认为可以参考麻制夏布的现代化生产,对细葛布的现代化生产进行探索。

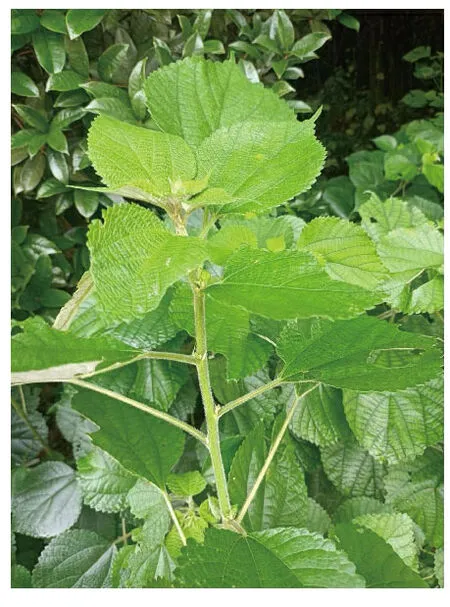

古代麻制夏布的生产工序包括打麻、绩纱、挽麻纡子、牵线、上浆、织布等步骤,与细葛布基本相同,仅在处理材料的阶段,因葛与麻的植物属性不同而略有差异。葛为豆科植物(图13),藤蔓极长,且单纤维短;麻布的原料为苎麻,多为单根麻杆上长叶,麻纤维便取自麻杆。与葛藤相比,单株苎麻(图14)不长,且易于驯服,可大面积种植。因此相比于葛,夏布中麻的使用较多。

图13 葛

图14 苎麻

麻制夏布的生产与葛布一样,一直以来均是采用传统制作方法。但是这种方法步骤繁琐,且多以人工为主,不利于夏布的批量生产。随着近些年市场对夏布需求的增长,开始尝试将现代工艺融入夏布生产过程,并对相关步骤中的工具进行了改进,从而增加了麻制夏布的产量。以荣昌夏布为例,夏布工厂对织机作了改进,在普通织机的基础上增加了机器的宽度,并增加筘板的数量、抛梭拉手等;在麻皮漂白、纱线上浆过程中,采用化学材料制作漂白剂、增稠剂,以缩短脱胶时间、提高纱线质量等。但是现代化生产虽然提高了麻制夏布的产量,却失去了传统夏布的天然性,化学制品的使用对当地环保也造成了一定影响。因此,葛布生产可以参考使用麻制夏布的现代化生产工具,以缩短生产时间,但在生产过程中应避免使用有污染的化学材料,尽量保留葛布的天然性、传统性。

四、小结

本文以孔府旧藏本色葛袍所用葛布为参考,探讨了明清时期细葛布的生产工艺。笔者对古代史料中涉及的葛布生产工艺进行了分析,并根据对雷州葛布的考查,对细葛布生产工艺步骤进行了补充。虽然葛布历史悠久,拥有诸多优点,但是由于葛藤的成长周期长,葛藤的获取需要大量人工,且葛布生产费时耗力,收益却比不上丝绸、棉布等布料等原因,清之后葛布慢慢退出了纺织业主流市场。民国《西宁县志》中记载“葛布与络麻布久废织用”,可知葛布至民国时期已经慢慢退出历史舞台,国内多已不再生产。因此,传统葛布生产技艺逐渐消失,仅在南方地区及少数民族地区尚有少量生产。

但是随着国家对非物质文化遗产的重视,葛布也逐渐回到了大众的视野,葛藤的种植也逐渐增多。目前我国葛藤的种植面积达到数万公顷,葛藤产品的开发也逐渐增多,葛布生产未来可期。但是与麻制夏布的生产相比,葛布生产尤其细葛布制作,仍处于工艺复原阶段,在国内尚未能进行大规模生产。雷州葛布的工艺复兴对葛布现代生产具有重要的意义。以雷州葛布为例,现在复原出来的雷州葛布,虽然也属于精细葛布,但是制作出来的布料与史料记载上的“雷州葛”相比,仍有很多不足之处。因此应该继续探索古代细葛布的生产工艺并进行改进,才能复原出明清时期闻名一时的细葛布。