方法论整体主义:一种基于理解立场和对比问题的重构

|韩东奥|浙江万里学院 马克思主义学院,浙江 宁波 315100

个体主义—整体主义争论(the individualism-holism debate)历史悠久,在古希腊时期便已出现关于个体—社会关系的讨论。随着时间的推移,这一争论的内涵已经极为广泛,前后涵盖指称与概念、还原论、解释模型、潜在机制、因果关系、层级划分、社会研究方法等内容。在社会科学哲学中,个体主义—整体主义争论主要被分为本体论争论和方法论争论。前者聚焦于社会实体是否具有独立的本体论地位和因果力、集体意向性是否存在等问题;后者则围绕着我们应该以何为基础来解释或理解社会现象而展开,涉及社会科学解释应该是个体解释还是整体解释(the dispensable debate),以及个体解释是否是整体解释的微观基础(the microfoundations debate)等问题。[1]

就方法论争论而言,尤其是从19世纪晚期开始,围绕着个体行动、主观可理解性以及宏观—微观等不同层级之间解释的关系等问题,双方展开了非常激烈的争论。[2]在这个意义上,尽管我们可以宽泛地对两个立场进行区分,但无论是个体主义还是整体主义,都不是具体和统一的立场,其中包含了诸多相似却各有差异的声明。举例而言,以沃特金斯、埃尔斯特和索耶为例,尽管同为个体主义者,但三人的观点依然存在一定的差异:(早期的)沃特金斯持强版本的个体主义立场,反对整体解释的独立性和有效性[3];埃尔斯特从潜在机制的角度出发,认为只有个体解释才真正具有解释力[4];索耶提出的非还原个体主义则认可宏观层级到微观层级的下向因果力[5]。从这个角度出发,霍利斯将个体主义—整体主义争论置于社会科学的解释—理解之分框架内,这一工作对理解当前的主要研究现状、更清楚地比较和区分各立场之间的异同有很好的帮助。

然而,无论是方法论个体主义者还是方法论整体主义者都可以在其中找到合适的资源为自己的观点提供论证,因此解释—理解之分仅仅为我们提供了一个框架,并没有在实质上推进这场争论。在这个意义上,本文认为在明确解释—理解之分后,可以将一种基于不同“对比问题”的研究方法作为该框架的重要补充。这一方法的优势在于,通过考察不同的“对比问题”,可以更加充分地展示出某一立场或某一理论实质上讨论的内容。此外,尤其在关于制度、规则等问题的讨论中,我们可以更加清楚地看到方法论整体主义的优势,并提出一种基于“对比问题”的方法论整体主义,进一步明确方法论整体主义所强调的内容。最后,“理解”立场将引出背景以及跨背景解释之间比较等问题,霍利斯同样没有对其进行讨论。在这个意义上,基于“对比问题”的方法论整体主义,可以通过修改“背景论题”的方式来回应上述问题,本文限于篇幅原因无法对这一点给出进一步的说明。

一、基于解释—理解之分的方法论个体主义—整体主义争论

在社会科学奠基之初,便就自然主义和诠释(naturalism versus interpretion)展开了激烈的讨论[6]。该讨论涉及内容广泛,影响深远,本文仅聚焦于其中的因果分析、行动意义以及相关描述之间的区别——霍利斯所言及的解释—理解之分,正是这一部分内容。

以亨普尔的覆盖率解释模型为基础,早期的自然主义者认为社会科学中同样存在律则关系(或似律关系)和因果规律[7]。在这个意义上,解释社会现象,就如同解释自然现象一样,需要找出潜在的解释机制。在这里,尽管持“解释”立场的个体主义/整体主义者未必完全认同覆盖率模型,但对自然主义者关于解释的阐释是基本认同的。

如同反自然主义者对自然主义方法论的驳斥一样,“理解”立场同样认为不存在一种客观的第三人称研究视角,社会科学具有其独立的特征和研究方法。更重要的是,解释项和被解释项之间并不存在严格意义上的律则(似律)性和因果关系,重要的并非是找出现象背后的潜在机制或因果规律,而应该是探寻意义。[8]

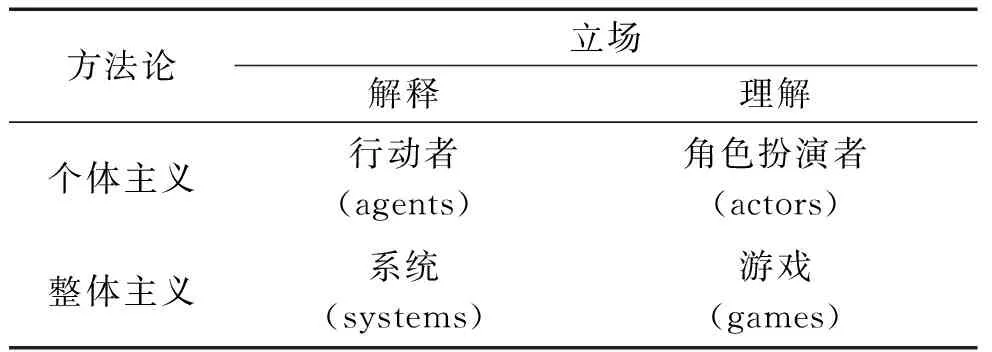

霍利斯正是基于这一解释—理解的区分,作出了如下划分(表1)[9]:

表1 霍利斯“解释—理解”二维划分表

基于“解释”的方法论个体主义(下文简称为MI1),一度被视为最具代表性和影响力的个体主义立场。与整体主义立场最直接的区别在于,MI1否认社会实体的独立本体论地位,也因此而质疑宏观解释的解释力和有效性:社会现象是诸多个体意识、行动及其结果的组合,制度仅仅被视为某种约定,对个体的所谓影响也可以通过对个体意识和行动的进一步分析而加以说明。[10]在这里,个体被视为理性行动者,个体行动模式以及诸多社会现象也通过理性选择模型加以刻画,这也是经济学理论中的重要预设之一。

基于“解释”的方法论整体主义(下文简称为MH1),以涂尔干为代表,强调将社会系统视为一个完整和独立的整体,认为对社会现象的解释需要以这一整体为基础。这一立场的关键在于两点:(1)整体大于部分之和,将社会类比为生物有机体,社会拥有超越其组成部分的独立本体论地位[11],这一点直接引出了关于社会制度及其有效性的问题;(2)认为解释社会现象必须要考虑两个关键因素,即事件发生的原因和该现象对于系统而言所起到的作用,前者是因果解释,后者是功能解释。这一点则直接引出因果解释和功能解释的比较,以及功能解释的有效性问题。

基于“理解”的方法论个体主义立场(下文简称为MI2),强调理解行动和现象的关键在于个体不是抽象的形而上学单元,而是“角色扮演者”,是诸多社会身份和角色的集合。重要的是个体在“前台”对不同身份的扮演,以及观众和表演者之间的信任默契程度。[12]制度、文化和社会习俗作为外在的约束,尽管可以对个体施加某种限制,但这种限定和约束的强度取决于个体对它的主观理解和服从意愿。

基于“理解”的方法论整体主义(下文简称为MH2),以后期维特根斯坦的“语言游戏”为基础,强调对制度和规则的理解必须通过参与“游戏”而获得,不存在超出“游戏”而独立存在的制度。[13]行动、结果及其意义不只是行动者本人意图或意向性在现实中的表现,更需要在社会生活中才能得到充分的理解。

MH2区别于其他立场的关键,首先在于对个体和整体的理解:个体在这里不是作为抽象的单元,或者理性行动者而存在,而是生活在社会中、共享生活世界的真实行动者;社会实体具有独立的本体论地位,不是仅作为个体的结合而存在(区别于MI1);但制度和规则也不是独立于个体行动者的抽象实体,而是行动者主体之间的社会关系(区别于MH1)。在这个意义上,抛开共同的生活世界将个体抽象出来,便无法理解个体的行动;抛开个体的实践和对“游戏”的参与,也没办法理解制度和规则——只有在特定的语境下将个体和社会整合在一起,才能对制度和个体行动的意义加以理解。

其次在于对主体行动的解释和理解,即对“什么使得行动是可理解的”这一关键性问题的回答。MI1认为必须将主体行动和社会现象安置在某个或某几个事件前后相继的因果链条上才能加以解释,MH1在此基础上强调了功能解释的价值和重要性,二者的共同点在于个体是作为一个独立的理性行动者而存在的,其行动的可理解性主要在于理性行动者的一系列预设。而MH2则倾向于认为,个体行动的可理解性主要在于其共享的一套外在社会约束和秩序,个体在对“游戏”的参与和实践中收获了对制度的理解,与此同时也建构了其自身的世界观和价值观。在这个意义上,制度和主体的关系是双向的,一方面制度约束着主体的行动;另一方面,如果没有主体的参与,制度和“游戏”也就不复存在。

最后,MH2强调“背景”对理解现象的重要性。格尔兹在对巴厘岛人斗鸡行动的解释中提出,基于不同的文化背景,“斗鸡”这一行动对巴厘岛人和对我们而言具有迥然不同的意义,只有置身于巴厘岛人的文化和社会习惯这一语境之中,我们才能真正理解巴厘岛人斗鸡这一行动。“看起来是公鸡在搏斗,但实际上却是人在搏斗。”[14]在这个意义上,自利最大化和意向性等不足以将这种差异体现出来,只有基于背景的深描才可以。

然而,这一原则同时也有很多受人诟病之处,因此而引出了一系列后续关于背景论题的争论。最直接的问题在于,当我们将社会、文化和历史等视为解释的背景时,这一背景本身的合理性首先需要加以解释:何种因素构成、揭示并论证了这一庞大的神话或社会背景?巴厘岛人本身是否能意识到这种背景的存在?格尔兹本人没有回答类似的问题。进一步的,如何对不同的背景,以及基于不同背景而给出的不同理解进行比较和选择?这也是MH2必须面对的问题。当然,这不是本文的中心内容,要回答这些问题我们必须引入更多其他的资源和讨论,笔者将在其他文章中加以讨论和分析。

二、“对比问题”对解释—理解框架的补充

如上所述,解释—理解之分为我们提供了一个区分各立场和观点的讨论框架,争论双方都可以找到适合自己的资源。这里的关键在于,在给出解释—理解框架之后,霍利斯没有进一步讨论解释的结构,以及“为什么一个解释优于另一个解释”此类不同解释之间的比较问题,因而其工作未能深入,也未能推进方法论个体主义—整体主义争论。

加芬克尔和范·弗拉森等人的工作,尤其是对现象的对比分析,以及事实—陪衬物结构(fact-foil structure)有助于解决这一问题。在这个意义上,当我们在解释现象时,不只是简单地解释某个现象本身:我们需要回答的问题不是“为什么事件P发生”,而是“为什么事件P,而不是Q发生”。陪衬物的选择影响了我们会选择哪些与事件有关的因果信息,更重要的是,一个事实可能有多个陪衬物,而这些陪衬物分别指向了不同的因果信息[15]。此外,肖弗提出了名为对比主义(contrastivism)的反怀疑论理论,强调传统知识论所提出的kap结构是有问题的,人类知识的结构应该是kapq。其中,K是知识关系,a是认知主体,p是被挑选的命题,q是被拒斥的对比命题[16]。在这个意义上,对比主义强调,知识是主体、命题和对比之间的三元关系[17]。认知主体不仅仅是确证了关于p的信念,更是确证了p而不是q的信念[18]。约翰森更是将知识归因的本质理解为一种对比关系:“已知的东西总是一种对比命题:p而非任何类别c中的其他成员是真的。”[19]

以如上内容作为基础,本节基于“对比问题”重构MI2和MH2之间的争论,并对MI2给出回应,说明MH2的优势。

袁继红在《方法论个体主义—整体主义的二维分析》中,通过一个例子来示范MI2对个体身份和社会关系的理解,本文以这一例子为基础,通过对问题的拆分,基于“对比问题”来考察理解所提供的具体内容。此外,袁继红在文章中认为,MI2可被视为对MH2的超越,本文也将一并回应这一观点。

案例:杰克具有多重不同的身份,包括地方议员、父亲、丈夫、儿子和公司主管等。在这个意义上,杰克此时的不同身份,如地方议员和公司主管之间便存在着一定的冲突:作为一个公司主管,他可以利用其名声和其他身份为公司赚取利益;而作为一个地方议员,他应该更看重该地区和居民的整体利益,不应该滥用权力。[16]19-20

基于“角色扮演者”理论(MI2),个体的身份之间可能会存在冲突,而这种冲突的关键在于杰克本人如何理解他的不同身份,以及如何权衡和处理这些身份之间的矛盾。换言之,无论其中包含多少社会层面的影响,归根结底,这种冲突的处理是杰克本人的事情。从这个角度出发,经典的整体主义对这一观点的回应,在于讨论社会层面对个体的建构和影响——所谓“杰克本人”,首先就是作为一个在社会中建构出的主体而存在。然而,尽管以这种方式可以建构出让整体主义者满意的观点,但最终会陷入循环和僵局,重新回到关于个体—社会何者优先的问题。本文的尝试在于,面对这样的冲突,首先应该做的是澄清这个表达的含义。构造如下信息:

E:杰克,对是否利用地方议员的身份为公司牟利而感到困扰;

E1:杰克作为一个公司主管,对是否利用地方议员的身份为公司牟利而感到困扰;

E2:杰克作为一个地方议员,对是否利用地方议员的身份为公司牟利而感到困扰;

E3:杰克作为一个父亲,对是否利用地方议员的信息为公司牟利而感到困惑。

通过这样的拆分,我们可以看到E1和E2,以及“角色扮演者”理论处理这种冲突时的漏洞:按照该理论,冲突是身份之间的,那么在E1和E2之中,即杰克没有另一个身份,只作为公司主管/地方议员时,他应该不会感到困扰。而只有在E1和E2结合时,即杰克既作为公司主管又作为地方议员时,他才会为此而感到困扰。但是问题在于,“利用地方议员的身份为公司牟利”这件事情本身就应该是一件值得困扰的事情,无论杰克是不是公司主管或者地方议员——以E3为例。换而言之,“利用议员身份为公司牟利”本身是令人困扰的,这种冲突和矛盾是基于规则和制度,而不是基于身份产生的。

这里的困扰也为MH2对个体的理解提供了侧面的支持:个体并不是以对某个单一身份的扮演出现在某个具体场景之中的,而是以诸多身份的集合体出现在所有的场景(“游戏”)中的。在这个意义上,重要的不仅是对某个角色的扮演,而是个体对“游戏”的参与和实践——除非MI2所强调的对角色的扮演就是这一实践本身,但这就失去了MI2的价值。

此外,我们还可以通过叠加更多的身份,构造E3′(杰克作为一个教师),E3″(杰克作为一个丈夫)等,来塑造这种冲突,使其更加具体,而不单纯是“议员”和“主管”身份之间的冲突。在这个意义上我们便可以发现,这里实际上构造的是:

E4:规则表明,地方议员不应该利用其身份为公司牟利。杰克作为熟悉这一规则的游戏者,对是否要利用其身份为公司牟利而感到困惑。

E4的意义在于,揭示了杰克的困惑实际上是来源于规则和制度,以及在具体的参与中他对这些内容的把握,而不仅仅是身份—身份之间的冲突。此外,他受困扰的程度也将随社会层面对这一规则的遵守程度,以及违背这一规则所付出的代价而变化——这也不单纯是其个人的事情。当然,这里必须要为个体的自由意志留下位置,因为直觉在于,无论违背规则的代价多么昂贵,对利益的欲望都可能会让人不可阻止地违背规则。但这是另一个层面的问题,而且也不会构成MH2的反例。

三、制度及其有效性

如上所述,通过不同的“对比问题”,我们最终引出了对规则和制度的讨论。进一步地,这一区别自然而然地引出了制度的本质和制度的约束性问题:制度的本质究竟是什么?何种关键的内在/外在因素标志着制度已经成立并被社会成员所认可?制度对个体/集体的限制强度和约束力究竟来自何处?[20]15-21这些问题是个体主义—整体主义争论的核心内容,不仅受到部分社会学家关注,更是社会科学哲学中的关键问题。而通过对这些问题的回答,我们更可以在霍利斯的基础上,进一步明确MH2的真正内涵,深入讨论并推进方法论个体主义—整体主义争论。从对这些问题的回答中,可看出MH1和MH2的关键区别。MH1认为社会结构可类比为生物有机体,制度则是独立的抽象实体,个体通过某种方式对其进行认识。对这一立场最直接的批评包括但不限于:如何说明生物有机体此类类比的有效性,使其不只是作为一种隐喻而是真实的表达;对社会实体独立的本体论地位如何给出正面论证;制度在何种意义上能被视为抽象实体;功能主义解释如何具有解释力等。围绕着这些批评,展开了一系列关于集体行动者、集体理性和集体意向性等内容的争论:塞尔的我们—意图(we-intention)、图梅拉的我们—模式(we-mode)、布莱特曼和吉尔伯特的共有意图(shared intention)[21]等都是围绕这一问题展开的工作,可被视为MH1对制度的本质这一问题的回答。此外,在突现论被引入这场争论之后,布劳[22]、玛格丽特·阿切尔[23]等人也基于突现提出了更强的社会实在论观点,认为社会并不产生于个体。但这些观点仍然需要更多的论证。

与之相区别的,MH2则认为,制度实际上并不先于个体而存在,更不是超越个体的独立实体,而是作为一种社会关系存在于集体观念之中。在这个意义上,理解制度与规则的关键就在于个体通过何种方式参与社会生活——“实践”,而不是某种条例或文字说明。只有真正参与了某种社会生活,才可能理解其习俗、规则、文化以及相关行动的意义。举例来说,一个人无论将足球比赛的规则背得多么熟练,如果他从来都没亲自踢过足球,那么也不能算作“会”踢球。

此外,对于MH1而言,制度的有效性和意义在于其本身被视为一个包含了诸多属性的整体;而对于MH2而言,对“游戏”(社会生活)的理解主要通过两种规则而实现:建构性规则和调节性规则[20]19。建构性规则是制度的基础,也是一个社会/国家能被视为整体,而不仅仅是诸多个体集合的关键,包含全部社会生活中可以做的事情及其目的与意义;调节性规则和社会中的具体生活方式则与个体选择有关。

MI2和MH2的关键区别则在于,MI2和MH2都认可对个体行动的理解包括主观意义和主体间意义,差别只在于主观意义和主体间意义的优先性问题。对MI2而言,个体具有多重身份,并在不同场合中扮演着不同的角色,因此关键在于个体如何看待这些身份和角色,并以何种方式扮演他们。而对MH2而言,重要的不是身份之间的差异,而是个体参与的“游戏”具有什么样的规则,以及个体是否适应和完整地按照规则通过实践参与进“游戏”之中。在这个意义上,主观意义不优先于主体间意义。

综合看来,在对制度及其有效性问题的回答上,MI1主要持还原立场,因而倾向于将制度和规则等彻底地还原为个体及其之间的关系,这一预设有益于经济学中的建模和计算,但对于实际社会现象的解释而言则过于强硬。非还原个体主义尽管以随附为基础,否认了整体对个体的还原,但是必须首先解决下向因果困难,并且同时需要对社会属性的“突现”给出更多的说明和论证。[24]MH1为社会实体预设了过强的本体论地位,这也导致它被迫回应更多的问题,并且必须对集体意向性、集体理性等内容给出更多的澄清和说明。问题更在于,即便减弱其在本体论层面的预设,但因为所持的“解释”立场,MH1仍然需要和非还原个体主义一同面对下向因果这个难题。MH2则可以从“理解”立场,对这些问题给出回应:个体通过亲身实践参与“游戏”理解并践行制度,而制度作为主体间的关系,约束、限制并最终影响着个体对自身的建构。不仅避免了过强的本体论预设,而且其“理解”立场也使得对现象和个体意义的阐释与理解更容易为人接受。

相较于MI1而言,MI2的优势在于其对个体和个体—社会关系的理解更合理,并且基于“理解”立场,更看重对意义的理解。其缺点在于,尽管戈夫曼讨论了关于“前台”、“舞台布置”、“符号”和“使得一种表演能够‘社会化’,并通过模塑和修改使表演与它所面对的社会的理解和期望相符合”等内容,但“角色扮演者”理论处理个体不同角色和身份的方法依然较为片面。关键始终在于,尽管个体的自我选择和自由意志非常重要,并且一个“剧本”当中的“角色”最终演成什么样确实是由个体所决定的,但是一方面,因此而将个体理解为诸多角色和身份的集合代价过于昂贵,忽视了无论具有多少身份,个体本身始终是一个完整的主体这样一个最基本的事实;另一方面,个体终究不可能单方面地忽视其所处的环境,而随心所欲地扮演什么角色。在这个意义上,只要我们谈论成熟的社会组织或其角色所处的某一具体环境,那么制度将一定是先于具体的“角色扮演者”而存在的,社会层面对这一角色的各方面要求也不会因为某个具体的个体而变化。

四、结语与展望

综合来说,本文的主要目标在于说明并论证一种基于“理解”立场的方法论整体主义,以区别于基于“解释”立场的方法论整体主义,并回应方法论个体主义提出的相关批评。通过综合比较不同讨论框架关于制度及其有效性问题的回答,尝试论证MH2在回答此类问题时有其优势;同时引入“对比问题”这一研究方法,来对MI2的观点进行拆分研究,说明问题最终依然落在对于制度和规则的理解,以及我们如何通过制度或规则来理解个体的行动和主体间意义——MI2不能被视为对MH2的超越。

这当然不是要回到涂尔干所强调的社会有机体理论或其他强整体主义立场,而是强调制度必须被视为理解社会现象的重要维度之一,不能被还原为个体及其行动。在这个意义上,绝对独立的自然人预设已经不再被学界所认可,我们不可能抛开社会而空谈个体,也不可能抛开个体而空谈社会,对个体与社会的认识逐渐趋向于整体—部分之间的辩证统一。不仅如此,此类分析的另一个启发在于,从社会规范的角度出发理解个体行动的价值:个体行动的意义不是仅归属于其本人的,也充分依赖于语境的选择、对个体行动的描述方法以及一个共享某种意义的公共社会空间。

更重要的是,所有这些都不是结束,而只是另一部分讨论的开始。当我们开始关于背景论题等内容的讨论时,必然会引出关于如何描述“社会事实”和社会知识的客观性问题;基于语境和背景选择的观点还存在“被理解为”相对主义的风险,这都是后续研究中需要进一步澄清的。在下一部分的研究中,笔者也会尝试给出论证,基于“理解”的方法论整体主义,可以为我们提供一个很好的框架来讨论这些内容,这也是方法论整体主义的重要优势之一。