从隆林壮族花肖布同类型纺织技艺看民族文化交融

|陈 天 沈 蓓|.广西艺术学院 影视与传媒学院,广西 南宁 5300;.广西工艺美术研究院有限公司,广西 南宁 530

广西隆林地区的花肖布曾长期被广泛用于制作传统服装,是隆林地区,尤其是革布乡的壮族地区具有代表性的民族文化符号。以白色棉线做经,蓝靛染过的棉线做纬,在古老的织布机上穿梭纺织精挑细插,布满回形纹的花肖布最终织成。颜色淡雅别致,手感立体丰富,是花肖布给人的第一印象。花肖布是在基本的坯布纺织完成后,再经染色、磨布等环节加工而成的亮布,多作为制作传统民族服装衮服的面料。因为纺织所需的材料与流程比较繁琐,时间成本比较高,现在市场上已很难见到传统手工纺织的花肖布。取而代之的是机器生产的仿花肖布,但在调查过程中发现,传统手织的花肖布制作的服装在销售时的价格高于仿花肖布制作的服装,也更受欢迎。隆林各族自治县的花肖布织造技艺已于2022年申报非遗项目,项目名称为“壮族花肖布制作技艺(传统技艺)”。隆林各族自治县使用花肖布制作服装的地区主要集中在革布乡,人口相对较少,且花肖布坯布纺织完成后还要再经染色、磨布等加工工序,最后以亮布的形式出现,故国内外学者对隆林壮族花肖布的纺织工艺研究较少。新闻报道及部分有关服装的文章中偶尔会提及隆林花肖布,但没有发现针对隆林花肖布的学术论文。

一、隆林壮族花肖布的特征及纺织工艺

(一)花肖布的特征

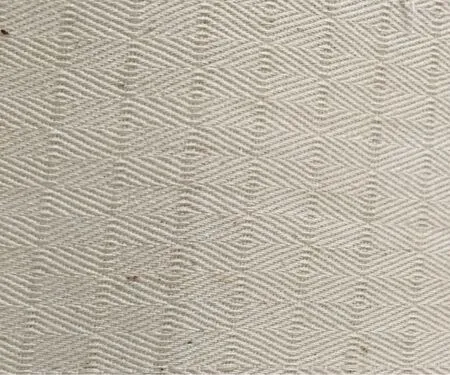

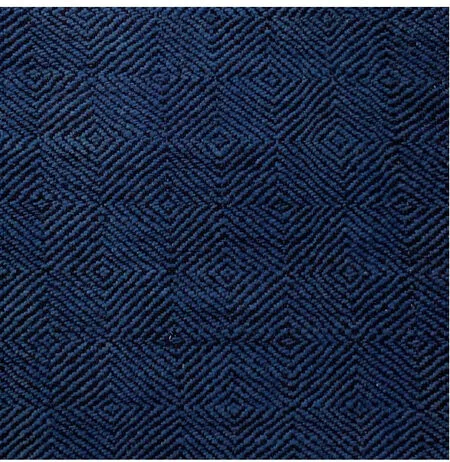

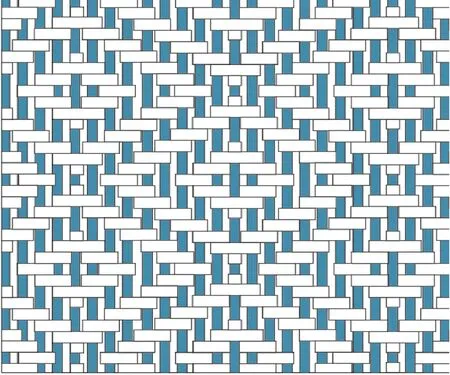

隆林各族自治县纺织技艺历史悠久,苗族的纺织以麻质为主,其他民族则以棉质为主。壮族花肖布的材质为棉质,以往棉花主要靠本地种植。种植的棉花收成以后,要经过脱棉籽等工序,才能进行纺线。壮族一般采用的是手摇式纺车,把锭子安装在绳轮之上,通过绳弦传动进行纺线。现在纺织用的棉质纱线大多为从市场购买的工厂生产的棉线,极少有织工采用传统工艺的棉线。与常见的2踏2综传统平纹布织机略有不同,隆林壮族花肖布的织机为4踏4综,通过踏与综的配合,经纬交织,织出回形纹样。这种布满回形纹样的布,当地称为花肖布。隆林各族自治县的花肖布分纯白色与蓝白色织两种(图1~图2)。根据经线数量的不同,花肖布上单个回形纹的大小也不同,目前采集到的最小的单个纹样为5根经线织成,最大的单个纹样为17根经线织成。在国内其他地区带有这种回形纹样的布也被称为斗纹布、花椒布、回字纹布等。

图1 纯白色花肖布

图2 蓝白色织花肖布

笔者在隆林各族自治县以央索街为主针对花肖布开展了田野调查,现居住于央索街的住户均从原革布乡央索村易地搬迁而来,其中有经验丰富的纺织者以及花肖布纺织技艺非遗传承人,访谈主要围绕花肖布的制作流程及特点进行。根据访谈内容整理的花肖布制作流程如下。

(二) 织前处理

1.染线

隆林壮族花肖布的染线环节一般是染纬线,目的是让织出的布有更丰富的视觉效果。在制作服装前,还会将整个布匹染成蓝黑色,并制成亮布使用。无论是前期的染纬线还是后期的整卷布匹染色,所使用的基础染材均为蓝靛。染线前要制作蓝靛染料,一般称为起缸,将蓝靛泥与水按照一定的比例搅拌均匀,然后将装草木灰的编织袋或竹筐架于缸上方,将草木灰压实并在中间留一个凹陷的坑,从上方滴水,使流经草木灰的水滴到染缸内,因含草木灰的水具有碱性,可以使染料产生反应,达到良好的染色效果。除草木灰水以外,还需加入适量的酒、糖等辅助起缸。待染缸内的染液变绿,就可以进行染色了,或者用pH试纸进行测试,达到预期的数值也可以,但在农村地区一般只靠肉眼观察,极少使用pH试纸测试。染线时,将准备好的纬线浸入水中,水没过纱线。根据对颜色的要求决定单次或多次染色,每次染色时间约为30分钟,染色完成后需进行氧化着色。达到所需的颜色后将线漂洗晾干备用。

2.上浆

上浆也叫浆线,是指将准备纺织的线在处理好的米浆里浸泡的过程,目的是增强纱线的强度以及使纤维表面便于后续的织造。纱线上浆所使用的米浆一般用当地产的米为原材料制作,将米粉按照一定比例加入清水搅拌均匀,待米粉沉淀后将清水倒出。将得到的米糊倒入开水中,边倒边搅拌均匀即得上浆用的米浆,又称稀米糊。接下来将线放入稀米糊中揉搓,使纱线表面均匀覆盖稀米糊,之后将纱线悬挂于竹竿之上晾晒,晾晒的过程中要进行抻拽处理捋顺纱线,使其表面光滑,防止粘连,以便后续使用。

3.倒线

倒线也称络纱,是将纱线整理成纺织用的线轴,一般情况下会将纱线缠绕在细竹子制成的竹筒上。先将染好色、上过浆的线准备好,套在倒线架子上,竹筒装在纺线车上。然后将准备好的纱线的一头固定到竹筒上,均匀转动纺线车,使线圈转出的线均匀地缠绕在竹筒上。转的同时要注意手指配合轻捻棉线,用力要均匀,防止断线或者乱线。经过以上操作绕出的线就成为中间粗、两端细的线轴(图3)。

图3 线轴

4.整经

整经,顾名思义就是整理经线,包括牵线、收经、穿经、穿筘4个步骤。

牵线又称布线,是整经的第一步,要确定经线的数量、密度与长度,可以决定后续所织布匹的宽度与长度。一般情况下经线的长度是与制作服装所需面料的长度成比例的。主要的布线方式有地桩牵引和木架牵引2种,2种布线方式各有特点,根据空间和场地不同选择使用。地桩牵引的使用地一般为村寨,村寨有较大的空地且地面以泥土地面为主,方便插桩。木架牵引的使用地以城镇为主,因城镇的空间与地面不适合插地桩,所以一般使用可以组装折叠的木架。除此之外个别居住传统干阑式建筑的居民会因地制宜将自家室内的木柱子作为地桩使用。地桩牵引一般会在院子或者空旷地带的地面先插2根木棍,平行的方向再插2根,4根木棍围出长方形或者正方形的空间,具体的间距根据经线长度以及布线习惯来定,木棍的高度一般在1~2米,木棍的直径根据具体情况来定,主要功能是用来固定线桩。接下来将线按照计划固定在牵线架上,手持经线绕牵线桩进行绕线,桩与桩之间整体的视觉效果呈交叉状,方便后续的分组与整理。来回反复进行绕线,直到完成计划内经线的长度。

收经是整经的第二个步骤,一般情况至少需要3人,其中1人操作收经线的经轴,另外2位助手负责协助相关工作,整个过程是将上一步牵好的经线进行卷收。卷收时,将末端的线固定在经轴架上,经轴架一般悬挂于操作者的腰部位置,可以用手辅助转动经轴进行卷收,卷收的同时将牵线桩上的经线摆正,依次卷收完毕。整个过程由操作者在中间操作卷收经线,助手在两侧负责整理经线,边卷经轴边收线,直至整卷经线卷收完成,最后在线的末端用手掌打1个活结,目的是将经线整理顺畅,后续备用(图4)。

图4 收经

接下来的环节为穿经线,简称穿经或穿综。“综”是指挥经线上下活动的部件,现在的土布织布机一般为2综至4综。穿经就是指将经纱穿过综片上每一个综眼的过程。穿经的过程是比较重要的一个环节,经线的数量会影响织物的效果与质感。综片的数量对织物的最终效果也会产生影响。织隆林壮族花肖布时常用4片综片。综片的上下端各有1根竹或木质的横杆用来固定综眼的线,综线一般缠绕固定在横杆上面。将收完的经线轴与相关的综扣准备好,综眼与牵过的经线一一对应,排好顺序,一一将经线穿过综眼,穿综的顺序可以为后续织布时上下提拉开口的经线与踏板配合做好准备,完美配合。穿综时用左手将综片上的线扣状综丝分开,用手或者借助工具将经线穿过线扣状的综丝,待所有经线按计划穿过,这一环节即可结束(图5)。

图5 穿经

穿筘是织造前的最后一个环节,是指将穿综完成的经线对应地穿入准备好的竹筘或者钢筘内。传统的是竹篾制成的竹筘,现在市面上也有大量金属的钢筘售卖。这一环节需要2~3人合作,操作者提着穿综完成的经线,站在竹筘或者钢筘对应的位置,方便助手更好地配合操作。助手一般会借助竹片或金属制成的钩状工具将经线穿入筘眼。在穿筘的过程中一边穿筘一般会根据习惯将穿过的经线末端临时固定,防止穿完的经线脱筘。(图6)待穿筘全部完成后,会将经线捋顺、固定,为纺织做好准备。

图6 穿筘

(三) 上机流程及织造技艺

上机环节是开始织布前的最后一个环节,也是比较重要的一环,有着相对繁琐的过程。

1.上机流程

首先,将前面卷好的经线轴固定在织布机的相应位置,将其经过转动调整至合适的松紧度。然后将前面穿好的综片与下方的4个脚踏板固定,一般用布条或者绳子固定。再将综片固定于织布机上方的马头上,一般上下端用绳子与马头固定,中间部分使用金属钩子,方便调节综片的高低。这一步骤完成了马头、综片和踏板的连接,在织布时用脚踩动踏板带动马头使不同的综片上提,经线就会呈现分层开口,便于穿梭织布。其次,调整竹筘或钢筘上的线,将穿筘时末端固定好的经线结打开,并固定到卷布的木轴上面。最后,织布者进行织前织机调试,提综、转动经线轴、脚踩踏板等,检查前面各个环节是否操作正确、合理,如没有问题,即可进入织布的环节。

2.织造技艺

花肖布的织造技艺是指将已经准备好的纱线,在织布机上利用经线与纬线的交织将纱线纺织成花肖布的工艺,这一过程是花肖布制造技艺中难度最大、耗时最长的关键环节。这一过程主要由送经、开口、引纬、打纬、卷布这五个环节组成。按顺序踩踏踏板使其牵引综片上提下降,使经线根据综片的上下形成开口,在开口时根据踏板的规律左右投掷带有纬线的梭子引纬,使纬线从左右方向横向穿过经线,然后拉动和竹筘或钢筘固定在一起的摆板打纬。打纬是为了提高纬线的切合度,打纬的力度会影响布匹的质量,要均匀用力,这样织出的花肖布才平整美观。然后再按顺序踩踏踏板重复开口、引纬、打纬的过程。在织布时,要阶段性地卷收织好的布。卷布时要放松经线轴,放松的长度以适合操作者织布为准,织布机上卷布的卡槽与卷经轴两个部位都有固定的装置。卷布完成时要调整卡槽与卷经轴上的固定装置,使经线平整,方便织布,如此反复操作(图7~图8)。

图7 隆林壮族织机

图8 花肖布织造

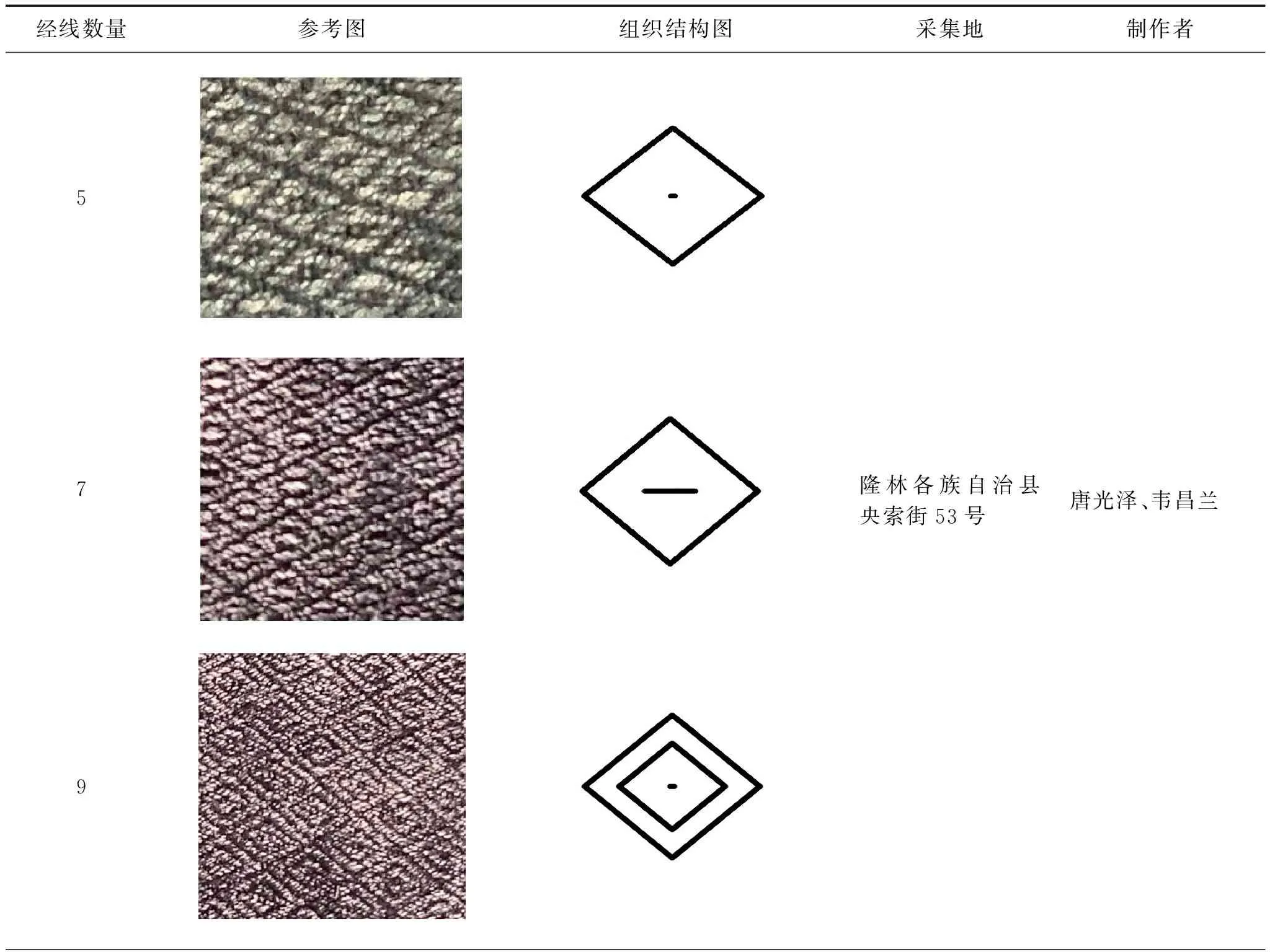

花肖布上最具特点的纹样是回形纹样,经纬线数量不同,所织出的图案大小及视觉效果也不相同。根据经线数量的不同,可以分为5经、7经、9经、11经、13经、17经等(表1)。9经以下织出的单个纹样为单层回形纹,9经及以上织出的单个纹样为多层回形纹。以17经的花肖布图案为例,一般布料两边每边会有4根经线,中间部分则是若干组经线,每一组的数量均为17根。在织布时反映在综片上的规律则是1234 1234 1234 1234 1 ,如此循环往复便织成17经的花肖布。织机上综片页数越多,花型变化越大,织造难度也越大,对操作者手脚协调能力的要求和对织机的要求也相应提高[1]。

表1 隆林花肖布不同经线数量纹样效果对比

二、国内外同类型纺织技艺布料分布及其特点

笔者经过调查研究发现,国内同类型纺织技艺的面料在贵州、湖南、江苏、浙江、山东等地也有广泛分布。贵州西南部的布依族苗族自治州与广西隆林各族自治县相邻,当地布依族的服饰中也有同类型的回形纹布在使用,当地称作斗纹布(图9)。笔者在当地的上寨村做田野调查时看到其织布机和纺织工艺与广西隆林的完全一致。2021年贵州省六盘水市布依族的“布依族斗纹织锦纺织技艺”入选了六盘水市非物质文化遗产项目。在黔南州做田野调查时发现当地也大量使用同类型纺织技艺生产的面料,当地也称之为斗纹布。在都匀市韦祥龙的工作室看到他搜集整理的以同类型纺织技艺生产的面料,种类较广西隆林地区的更加丰富,运用了更多的纺织技艺,但其织造方法与材质也与广西隆林地区的完全一致(图10、图11)。经访谈得知,布依族认为斗纹的图案源自传统生活中装粮食用的器具“斗”,因此斗纹布有五谷丰登的美好寓意,对布依族人民来说象征着团结、勤劳、平安和幸福。而且每当有新生儿降生,家里的长辈都会用斗纹布制作背带赠送,以表祝福。

图9 黔西南布依族斗纹布

图10 黔南州布依族传统斗纹布

图11 黔南州布依族条状斗纹布

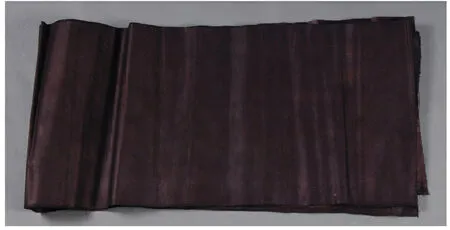

黔东南苗族侗族自治州的侗族群众在制作民族传统服装时,也大量运用以同类型纺织技艺生产的面料,当地群众把纹样以多于9条经线织成单个多层回形纹的布料称为斗纹布,把以5经、7经织成单个单层回形纹的布料称为螺纹布、花椒纹布或花椒布。他们把螺纹布或花椒布作为坯布,进行染色,然后再制作成亮布,最终制作成民族服装。贵州省民族博物馆藏品中就有一卷当代黎平侗族的棉质斗纹亮布,长340厘米,宽36厘米,藏品登记号为GM.1.575(图12)。其纺织工艺与隆林壮族花肖布也完全一致。

图12 贵州黎平侗族斗纹亮布(贵州省民族博物馆藏)

斗纹布是贵州苗族传统盛装不可或缺的一种面料。苗族在纺织时融入了自己的纺织习惯,其纺织工艺与壮族、布依族、侗族略有不同,但基本规律是一致的。在织布机上牵完经纱后,用纬线起花。在纺织时用一根一头削尖的竹片按照纹样规律在经线上加线,作为纬线的补充。北京服装学院民族服饰博物馆中也有部分相关布料的藏品,其中以来自贵州苗族的传统布料为主,如贵州台江苗族服饰中的斗纹布,馆藏编号MFB002357(图13),贵州丹寨苗族服饰中的斗纹布,馆藏编号MFB002342(图14)。

图13 贵州台江苗族斗纹布

图14 贵州丹寨苗族斗纹布

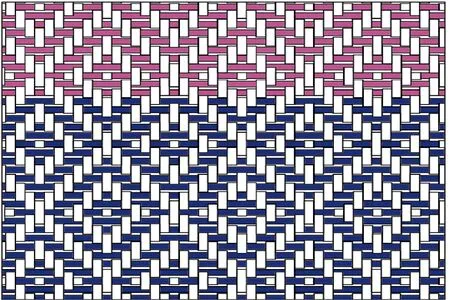

湖南浏阳是国内重要的夏布生产基地,当地的夏布中也有回形纹出现。笔者曾于2022年7月赴浏阳学习夏布的织造技艺,从当地夏布织造非遗传承人谭智祥处了解到,有回形纹的夏布当地称为回字纹布,也称回织布(图15、图16)。回字纹布的织造工艺与隆林壮族花肖布的织造工艺一致。区别在于花肖布的材质为棉质,浏阳夏布的材质为苎麻。

图15 浏阳苎麻回字纹布

图16 浏阳苎麻回字纹布组织结构

江苏、浙江一带的传统土布中也有同类型的布料,纺织技艺与组织结构也基本一致。当地将不同数量经线形成的纹样对应地称为斗纹、回纹、胡椒眼纹、螺纹、鱼鳞格子纹等。笔者经对比研究,发现该地区将用多于9条经线织成的多层回形纹称为斗纹、回纹,把用5经、7经织成的单层回形纹称为胡椒眼纹、鱼鳞格子纹。这与贵州黔东南地区群众的分类方法基本一致。该地区与其他地区的不同之处在于首先该地区在织造时运用的色彩更多,其次会在视觉上形成大方格与斗纹的组合。

鲁锦是山东地区手工织花的棉布,历史比较悠久,因为色彩绚丽,看起来类似织锦而得名。元明时期棉花在黄河流域大面积种植,清代时,鲁锦被当作贡品献给朝廷。20世纪80年代,鲁锦产业化得以发展,数量以及品种迅速增加。鲁锦也被称为提花斗纹布。在人们心中,斗纹是福气的象征[2]。鲁锦在鲁西南地区非常兴盛,也成为当地人结婚时的必需品,通常用于制作被褥、服装、床单等。笔者经研究发现鲁锦上同类型斗纹的织造工艺与其他地区基本一致,也有不同经数与尺寸的斗纹。与其他地区同类型织造工艺的产品相比,鲁锦最大的特点在于其很少有单独斗纹的纺织品,大多数鲁锦都是2种以上纺织工艺结合进行(图17)。山东地区鲁锦与桂西土布在纺织技艺方面的相似性说明,这类纺织技艺存在比较复杂、多元的交流路径[3]。

图17 鲁锦提花斗纹布

图18 泰国北部、东北部同类型纺织面料

图19 泰国北部、东北部同类型纺织面料组织结构

三、从纹样来源及各地同类型布料纺织工艺看民族文化交流与融合

虽然很难厘清纹样的具体传播路径,但可以肯定的是其在社会发展过程中经历了多样化的传播。对于回字纹的来源,学者们有两种看法:一是源于云纹;一是源于水的漩涡[5]。隆林壮族花肖布所呈现的花肖纹在其他地区称呼也有所不同,如回形纹、斗纹、胡椒眼、回字纹、云雷纹、雷纹等。回形纹不仅在纺织品中被大量运用,也被运用于其他的艺术形式,如史前时期马家窑的马厂类型彩陶、广西北流型铜鼓等器物之上(图20、图21)。目前学术界对其来源没有定论。德国戈特弗里德·森珀在其论著《样式论》中曾这样论述:“几何纹样来自编织技术,人们在编织篱笆、箩筐的时候,会自然而然地产生规整的纹样;捻线搓绳也会出现麻花状螺旋形。早在原始社会,人们借助这类编织而成的图形,逐步了解并掌握了几何形态,以至将它作为纹样绘制在陶器上,凿刻在岩石上。”[6]389所以作为人类社会早期出现的纹样,回形纹在史前人类的编织中可能已经出现。经研究发现,出现同类型纹样布料的地区对此纹样的称呼主要有四类:一是根据纹样外观直接称呼,如回形纹;二是以生活中容器外观形状定义的称呼,如斗纹;三是以生活中的动植物外观定义的称呼,如鱼鳞格子纹、螺纹、胡椒眼纹、花椒纹;四是相关称呼结合不同民族发音延伸出的称呼,如花肖纹等。从不同地区的称呼中能看出日常生活中不同民族间文化的交融与发展。在文化交融与发展的过程中,不同地区的劳动人民发展出了独具地域特色的称呼。

图20 马厂彩陶上的回形纹[7]

图21 北流型铜鼓上的雷纹[8]

目前服饰上运用回形纹最早可以追溯至新石器时代。1972年江苏吴县草鞋山出土了已经碳化的新石器时代(公元前3400年)葛织物残片,残片上有回形纹,这是我国出土的最早的纺织品实物(图22)。

图22 江苏吴县草鞋山出土的新石器时代葛织物残片[6]389

在漫长的历史进程中,中国境内各民族的迁徙与交流从未间断,在迁徙与交流的同时也带去了相应的纺织技艺。“早在秦代,汉人已越南岭进入珠江流域,广西桂林还有灵渠留作见证”[9]。历代各族的南迁,朝代更迭过程中皇室的南逃,以及移民、屯兵等活动中都有交流。隆林革布乡至今流传着当地衮服源自明朝宫廷服饰的传说。传说1646年,被清兵追杀的南明皇帝朱由榔逃至与隆林革布乡央索村隔江相望的贵州兴义市南盘江镇南龙村。后来当地妇女将宫廷服装与当地服饰结合,经不断发展,演变成今天的隆林壮族衮服。南宋淳祐年间出生于松江府的黄道婆,早年流落至崖州(今海南省三亚市崖城镇),学习改良黎族的棉纺织技艺并织成各类棉织品,最终返回家乡将自己所学的棉纺织技艺毫无保留地传授给乡民,使“乌泥泾被”闻名全国。各类贸易也带来诸多交流,据《阅世编》记载,清代初期上海地区中等品质的外销棉布“走湖广、江西、两广诸路”,也反映了南北方贸易的繁荣[10]。诸多事例无不反映出多元的文化流向,也反映出文化的多元一体化。

通过对广西隆林花肖布,贵州苗族花椒布、侗族斗纹布、布依族斗纹布,浏阳苎麻回字纹布,江浙一带土布,山东地区鲁锦等布料的纺织工艺、图案构成方式追根溯源的深入研究,证实了这些传统布料均采用4踏4综织机纺织而成。大量的布料织造技艺例证表明,我国南北方诸多地区在过去相当长的时期内存在丰富的纺织文化交流。这种文化交流并非点对点的传播,而有可能是通过比较复杂多元的文化交流路径开展的。其间的相似性体现了一种多元的文化交流关系。

纵观以上研究,回形纹出现在很多地区的土布上,无论从织机的构造还是从织造技艺来看,每个地区的回形纹的织造技艺都完全一致或极为类似,只是在传播的过程中每个地区加入了地域特色而已。这些回形纹在同一种造型规律下产生了一定的变化,融入了当地先民的智慧。可以看出我国各民族同处在一个文化传承的层面,每个民族都是中华民族不可分割的一份子。

四、结语

随着社会快速发展,多元文化融合,以与隆林壮族花肖布同类型纺织工艺生产的布料无论在当地有着何种称谓,只是在文化传播和交流的过程中加入了当地的民族特色而已。整体来看,花肖布、斗纹布、花椒布和回字纹布等都具有共同的审美特征以及文化传承,都是各地、各民族智慧的结晶,体现了民族文化在发展过程中的交流和融合。总体来讲,这种同类型纺织工艺布料所反映出的审美特征和文化传承,对于非物质文化遗产的发展,对于筑牢中华民族命运共同体意识、建设“一带一路”都有着重要的意义。