父母社会比较与青少年偏差行为的关系:有调节的中介模型

范琳琳 孟维杰

一、问题提出

青少年偏差行为是指违反学校规章制度、违背社会道德与规范、损害个体以及社会健康发展的行为,是不正常的与适应不良的行为。[1]青少年偏差行为不仅影响青少年自身正常的社会化进程和社会稳定,严重者还会危及他人的人身安全,造成难以预测的后果,也是青少年走向犯罪道路的预警信号。[2]为了避免青少年在未来消耗社会资源,引发严重的社会问题,青少年的偏差行为应该得到尽早的发现和纠正。可见,对青少年偏差行为的影响因素和作用机制的研究迫在眉睫。[3]

社会生态系统理论认为,青少年的行为模式是他与家庭、学校和社会互动的结果[4],家庭是个体最初的生活场所,父母教养方式对青少年偏差行为具有重要的影响,错误的教养方式会增加青少年偏差行为产生的概率[5]。以往研究大多关注家庭因素对青少年偏差行为的影响,较少研究父母具体行为事件对青少年偏差行为的影响。在日常生活中,父母常用“别人家的孩子”来激励自己的孩子,将“别人家的孩子”塑造成一个各方面都非常优秀的榜样,而自己家的孩子则存在各种不足,这对青少年来说似乎是习以为常的事情。但是,这种来自“别人家的孩子”的激励方式真的适用于青少年吗?是否会引起青少年的偏差行为呢?根据《青少年蓝皮书:中国未成年人互联网运用报告(2019)》,“你看别人家的孩子”入选“未成年人最不喜欢父母说的五句话”。[6]由此可见,“别人家的孩子”并没有对青少年起到激励的作用,反而对青少年造成了消极影响。因此,本研究重点探讨父母社会比较对青少年偏差行为的影响及其内部的作用机制,并提出相应的指导建议。

1.父母社会比较与青少年偏差行为之间的关系

社会比较这一概念最早由美国心理学家Festinger 提出,是个体为了判断自己观点的正确性而与他人进行对比的动机。[7]社会比较容易使个体觉察到自己与他人存在差异,从而体验到消极、负面的情绪,比如抑郁[8]、焦虑[9]等。父母社会比较来源于社会比较,是指父母将自己的孩子与其他优秀的孩子进行对比。[10]家长在当前教育竞争的高压之下充满焦虑,当缺乏衡量孩子是否优秀的客观指标时,家长就会不自觉地将孩子与他人进行比较,希望通过这种方式让孩子认识到自己的不足,激励孩子进步。父母社会比较容易产生对比效应,导致青少年可能产生更多的痛苦或挫败感,形成消极的自我评价,进而影响青少年的心理健康。[11]

以往研究发现,青少年偏差行为与家庭因素密切相关,当青少年感受到来自父母的批评时,他们会感觉自己处于一个受训者的角色,总是处于被压迫的位置,因此想反抗父母,容易出现较多的偏差行为。[12]长期感受到父母社会比较的青少年,家庭满意度和家庭亲密度都相对较低,更容易出现偏差行为[13];相反,家庭关系越密切、家庭满意度越高的青少年越不容易出现偏差行为[14]。一项具体研究发现,父母对子女学业上的社会比较会引发青少年非自杀性自伤行为。[15]因此,本研究提出假设H1:父母社会比较对青少年偏差行为有正向预测作用。

2.社会逆境感知的中介作用

社会逆境感知是指个体对长期不断反复出现的负性社会事件的感知,比较常见的负性社会事件有被排斥、过度控制以及社会竞争失败等。[16]以往研究认为父母社会比较是父母对孩子施加的一种社会控制,这种比较通常伴随负面的社会评价,当青少年察觉到父母的社会比较时也会感知由父母所带来的社会控制,进而引发社会逆境感知。[17]个体长期处于社会逆境之中,所承受的心理压力增大,极易感受到焦虑、紧张等消极情绪,也会引发个体的低自尊水平,对个体的心理健康造成不良影响。

有研究发现,社会逆境感知可以显著正向预测焦虑、抑郁等负性情绪问题,同时,个体的幸福感与控制感也相对较低。[18]与此同时,长期感知到社会逆境的大学生,其偏差行为也相对较多,如攻击行为。[19]广义紧张理论认为,个体为了缓解长期的社会逆境而产生的紧张状态,会发生一些问题行为,如攻击行为、欺负行为、偏差行为等。[20]通过一系列的问题行为,个体可以宣泄内在的紧张情绪,从而帮助自身迅速恢复机体平衡状态。[21]因此,本研究提出假设H2:社会逆境感知在父母社会比较与青少年偏差行为之间起中介作用。

3.可协商命运观的调节作用

可协商命运观指个体相信可以通过自身的努力,突破命运的限制,实现自己的目标。[22]这一概念认为,个体承认命运的影响力,但不甘受困于命运的限制,愿意最大限度地发挥个人能动性,合理分配调度社会资源,积极应对,以解决所面临的问题。以往研究发现,可协商命运观可以丰富个体的心理资源,为个体提供积极的心理策略,提升个体的自我认知,帮助个体接纳日常生活中遭遇的社会逆境,并激发个体的主观能动性以解决问题,增加幸福感。[23]

在面对父母的社会比较时,具有较高水平可协商命运观的个体,会有较强的控制感,能够在不理想的情境下坚持对目标的追求[24],增加个体的主观幸福感,为个体追寻生命意义提供动力与支持[25],从而不会轻易感知到社会逆境。而低水平可协商命运观的个体,在面对父母的社会比较时,往往会觉得“命中注定”不如别人,认为自己无法摆脱命运的控制,具有较低的自我效能感,更容易体会到竞争失败所带来的社会逆境感知。[26]有研究表明,可协商命运观显著负向预测消极情绪,也就是说,在遭遇挫折时,可协商命运观信念较低的个体更容易出现消极情绪。[27]因此,本研究提出假设H3:可协商命运观调节了父母社会比较对社会逆境感知的影响。

与此同时,本研究认为,可协商命运观可能也调节了父母社会比较→社会逆境感知→青少年偏差行为这一中介过程的后半段路径。研究发现,可协商命运观水平较高的个体在遭遇社会逆境时,对自身的行动力充满信心,在追求目标的过程中能够保持自信乐观的状态,从而坚定对目标的追求以及对人生意义的寻求。[28]当感知到社会逆境时,具有较高水平可协商命运观的个体,更加勇于面对生活中所遭遇的挫折,自我效能感相对较高,他们坚信依靠自己的努力可以改变现状[22],因而偏差行为相对较少。可协商命运观水平较低的青少年在感知到社会逆境时,往往会产生无能为力的感觉,其生命意义感和主观幸福感降低,对规则的遵守程度减弱,更容易出现偏差行为。相关研究发现,持有高水平可协商命运观的个体面对社会逆境时生命意义感相对较高,个体的自杀风险大大减少。[29]因此,本研究提出假设H4:可协商命运观调节了社会逆境感知对青少年偏差行为的影响。

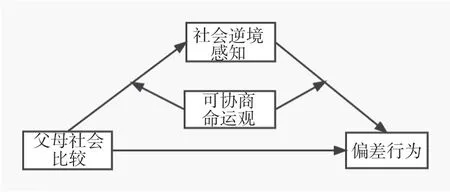

综上所述,本研究构建了一个有调节的中介模型(如图1 所示),以青少年为研究对象,探讨父母社会比较对青少年偏差行为的影响,以及社会逆境感知的中介作用和可协商命运观的调节作用。

图1 父母社会比较与青少年偏差行为的关系:有调节的中介模型

二、研究方法

1.研究对象

本研究采取整群随机抽样的方法,选取山东省和山西省的4 所初中、4 所高中以及8 所中职学校的青少年进行问卷调查。共发放问卷1100 份,有效问卷1084 份,问卷有效回收率为98.55%。被试平均年龄16.77 岁(SD=3.44),男生596 人(55.0%),女生488 人(45.0%);独生子女322 人(29.7%),非独生子女762 人(70.3%);单亲家庭学生90 人(8.3%),非单亲家庭学生994 人(91.7%);城镇学生604 人(55.7%),农村学生480 人(44.3%)。

2.研究工具

(1)青少年偏差行为问卷

对青少年偏差行为的测量,采用中国教育追踪调查中对学生偏差行为测量的部分题项。青少年偏差行为问卷包括学生在过去一年内是否发生过“骂人、说脏话”“打架”“欺负弱小同学”等10 个题目,该问卷广泛应用于偏差行为的测量。[30]采用5 点计分,由1(从不)到5(总是)。总分越高表明青少年偏差行为越多。本研究中,该问卷的Cronbach' s α为0.85。

(2)父母社会比较量表

对青少年父母社会比较的测量,采用陈心雨修订的父母社会比较量表。[17]该量表共有7 个题目,采用5 点计分,由1(非常不符合)到5(非常符合),其中第5 题和第7 题反向计分。总分越高代表青少年感知到的父母社会比较程度越高。本研究中,该量表的Cronbach' s α为0.84。

(3)社会逆境感知问卷

对社会逆境感知的测量,采用的是Zhang等人编制的社会逆境感知量表。[16]该量表包括28 个题目,包括3 个维度:社会排斥、过度控制和竞争失败。采用5 点计分,由1(完全不同意)到5(完全同意)。总分越高,表明社会逆境感知越强烈。本研究中,该量表及其分维度的Cronbach' s α为0.90~0.97。

(4)可协商命运观量表

对可协商命运观的测量,采用的是Chaturvedi等人编制[22],常保瑞和方建东修订的可协商命运观量表。[26]该量表共6 个题目,采用7 点计分,由0(强烈不同意)到6(强烈同意)。总分越高说明可协商命运观水平越高。本研究中,该量表的Cronbach' s α为0.97。

三、研究结果

1.共同方法偏差

对数据进行Harman 单因子检验,结果发现,特征值大于1 的因子有10 个,第一个因子解释的变异率为33.43%,小于40%的临界标准,说明本次研究数据不存在共同方法偏差。

2.相关分析

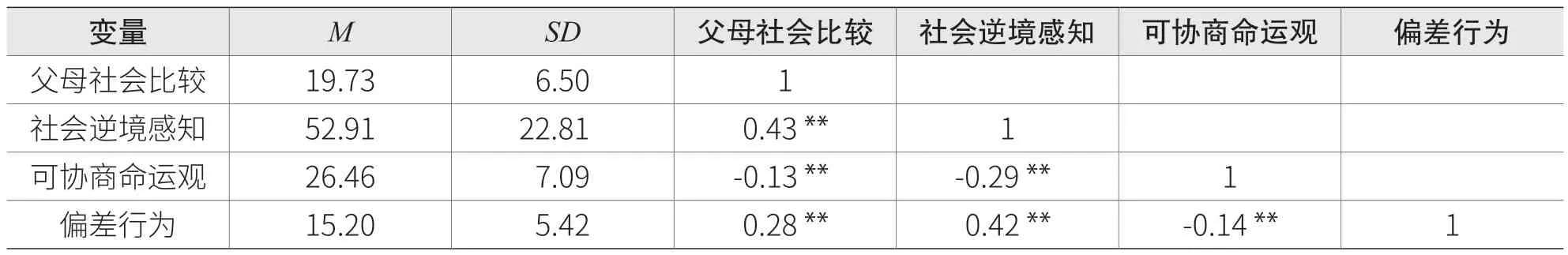

对父母社会比较、社会逆境感知、可协商命运观和偏差行为进行相关分析,结果发现:父母社会比较与社会逆境感知、偏差行为呈显著正相关,与可协商命运观呈显著负相关;社会逆境感知与偏差行为呈显著正相关,与可协商命运观呈显著负相关;可协商命运观与偏差行为呈显著负相关。(见表1)

表1 各研究变量平均数、标准差及相关系数

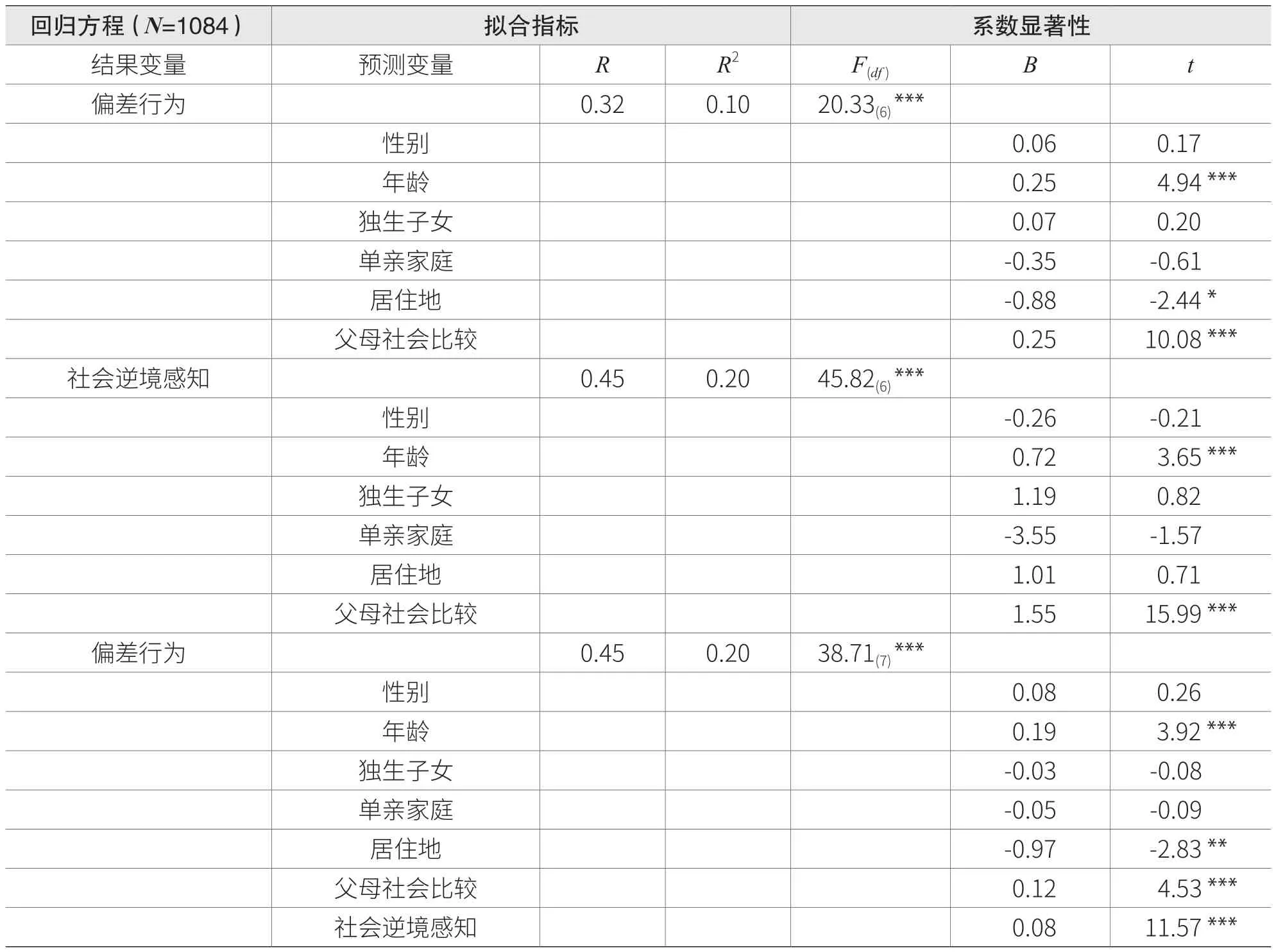

3.社会逆境感知在父母社会比较与青少年偏差行为之间的中介作用

根据有调节的中介模型研究,采用SPSS宏程序Process 的模型4 检验社会逆境感知在父母社会比较与青少年偏差行为之间的中介作用,同时将青少年的性别、年龄、是否独生子女、是否单亲家庭以及居住地等人口学变量作为控制变量纳入回归方程。从表2 可以看出,父母社会比较可以显著正向预测偏差行为和社会逆境感知。从表3可以看出,将社会逆境感知纳入回归方程后,父母社会比较仍能显著正向预测青少年偏差行为,且父母社会比较对偏差行为的直接效应以及社会逆境感知的中介效应的Bootstrap 95%置信区间不含0,表示社会逆境感知在父母社会比较与青少年偏差行为之间的部分中介作用显著。

表2 社会逆境感知的中介效应检验

表3 社会逆境感知在父母社会比较和偏差行为之间的中介作用

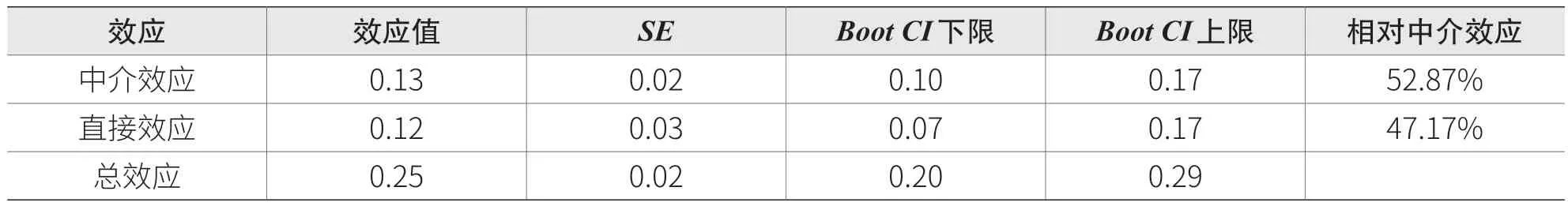

4.可协商命运观对社会逆境感知中介作用的调节

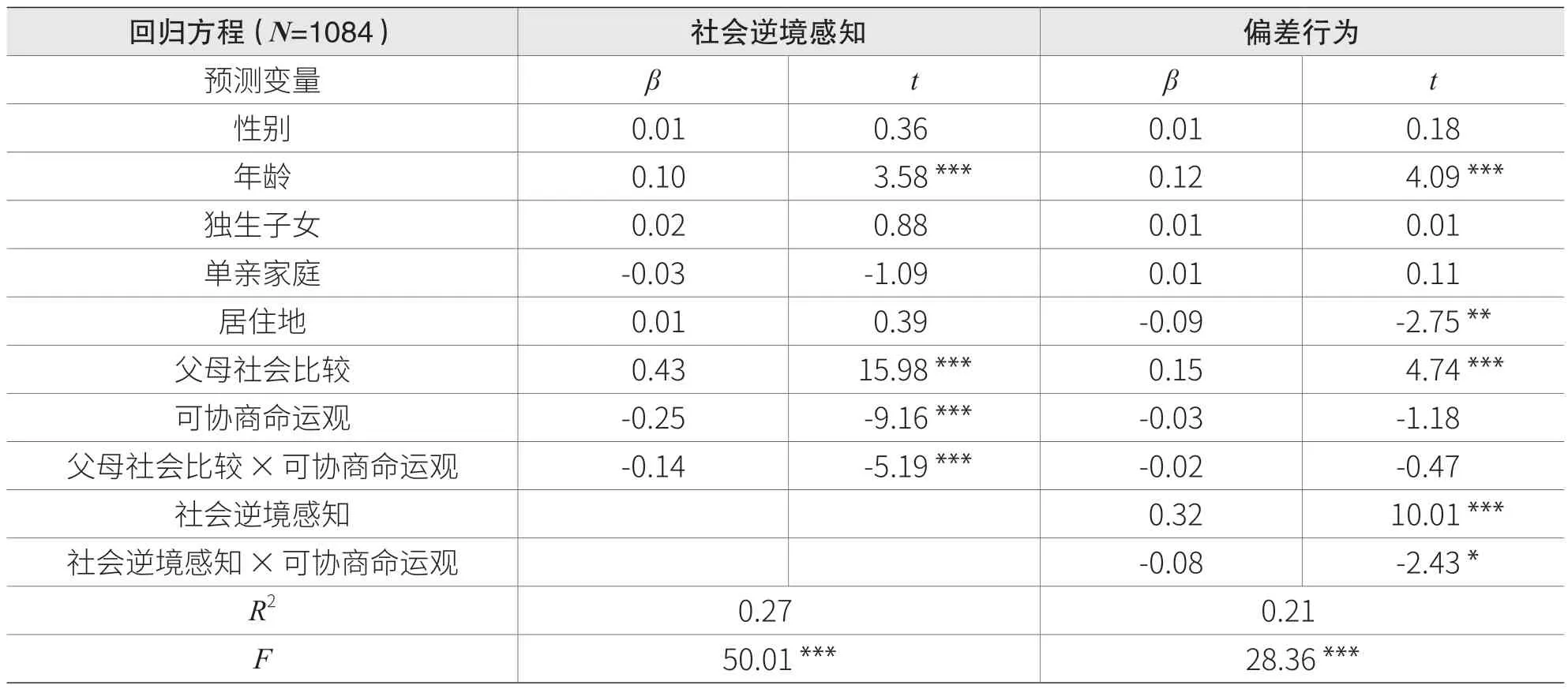

采用SPSS 宏程序Process 的模型59 检验可协商命运观的调节作用,同时对性别、年龄、是否独生子女、是否单亲家庭以及居住地等人口学变量进行控制。表4 结果显示,将可协商命运观纳入模型之后,父母社会比较和可协商命运观的交互项能显著预测社会逆境感知(β=-0.14,t=-5.19,p<0.001),因此,可协商命运观调节了父母社会比较对社会逆境感知的影响。同时,社会逆境感知和可协商命运观的交互项对偏差行为有显著的预测作用(β=-0.08,t=-2.43,p<0.05)。综上,可协商命运观在社会逆境感知对父母社会比较的中介路径中起到调节作用。

表4 有调节的中介效应检验

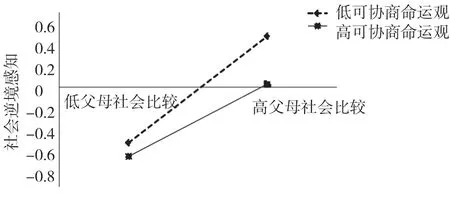

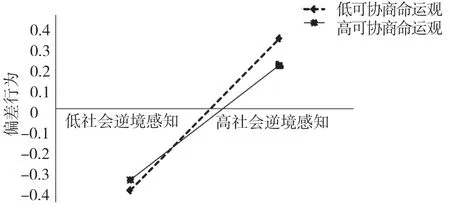

用可协商命运观正负1 个标准差的值进行简单斜率检验,斜率分析图详见图2、图3。可以看出,对可协商命运观水平较高的青少年来说,父母社会比较正向预测社会逆境感知(simpl slope=0.29,t=8.18,p<0.001);对于可协商命运观水平较低的青少年来说,父母社会比较对社会逆境感知的预测作用更强(simpl slope=0.56,t=14.23,p<0.001),这说明个体可协商命运观水平越高,父母社会比较对其偏差行为的影响越弱。同时,对于可协商命运观水平较高的青少年来说,社会逆境感知正向预测偏差行为(simplslope=0.25,t=4.91,p<0.001);对于可协商命运观水平较低的青少年来说,社会逆境对偏差行为的预测作用更强(simpl slope=0.40,t=9.73,p<0.001),表明可协商命运观缓冲了社会逆境感知对青少年偏差行为的作用。

图2 可协商命运观对父母社会比较和社会逆境感知关系的调节作用

图3 可协商命运观对社会逆境感知和偏差行为关系的调节作用

四、讨论

1.父母社会比较对青少年偏差行为的影响

本研究发现,父母社会比较显著正向预测了青少年偏差行为,也就是说,当青少年感受到父母社会比较越多时,其偏差行为也越多,该结果支持假设H1,也与以往研究结果[14-15]一致。父母在教养孩子的过程中,经常将自己的孩子与他人进行比较,而这种比较不仅可能对青少年的身心健康造成消极的影响,还会影响青少年与被比较对象的同伴关系,青少年为了突显自身的价值可能会疏离被比较的对象,造成同伴关系破裂。[31]父母本想用“别人家的孩子”来激励自己的孩子,通过这种方式让孩子认识到自己的不足,然而,这种社会比较会导致青少年产生自己各方面都不如他人的错觉,最终降低自我价值感,引发挫败感。[11]以往研究也验证了,父母对子女学业上的社会比较会导致青少年的自我评价水平较低。[32]青少年认为父母社会比较其实是在批评自己,强烈的逆反心理导致他们通过各种方式反抗父母,偏差行为也相应增多。[12]父母长期的社会比较还会降低家庭亲密度,影响亲子关系。众所周知,家庭氛围对青少年的偏差行为有重要的影响[13],家庭亲密度较低的青少年更容易出现偏差行为[14]。这启示家长在激励孩子时应该采取正确的方式,将孩子与“别人家的孩子”进行比较的方式其实是不可取的,既不利于和谐亲子关系的构建,也会造成青少年偏差行为增多,更不利于青少年的身心健康发展。

2.社会逆境感知的中介效应

本研究发现,社会逆境感知在父母社会比较与青少年偏差行为之间起部分中介作用,也就是说,父母社会比较也会通过增强青少年的社会逆境感知进而影响青少年的偏差行为,该结果支持假设H2,也与以往结果一致。[19]当青少年感受到来自父母的社会比较时,他们会产生竞争失败的感觉,同时由于自己的失败而产生被排斥的感觉,便引发了社会逆境感知。[17]以往研究发现,长时间的社会逆境感知会降低青少年的心理健康,青少年为了缓解内心的紧张与压抑,不惜发生偏差行为以摆脱目前不平衡的状态。[33]因此,父母社会比较不仅可以直接引发青少年的偏差行为,还可以通过增强青少年的社会逆境感知引发偏差行为。这启示学校应该关注青少年的心理健康,重视学校心理咨询工作的开展。当青少年遭遇困难挫折时,教师应该及时对其进行心理疏导,增强其抗逆能力,防止青少年因为身处逆境,情绪无法舒缓而产生偏差行为。

3.可协商命运观的调节效应

本研究发现,可协商命运观可以调节父母社会比较对青少年偏差行为影响的前半路径,即可协商命运观会降低父母社会比较对社会逆境感知的影响,该结果支持假设H3。也就是说,与可协商命运观水平较低的青少年相比,具有较高水平可协商命运观的青少年在感知到来自父母的社会比较时,会积极调整心态,认为可以靠自己的努力改变现状,不会轻易感受到社会逆境。

具有高水平可协商命运观的个体,在不理想的情境下仍然能够坚持对目标的追求,自我效能感相对较高[25-26],当发现自己不如“别人家的孩子”时,会通过自己的努力进步,实现自己的目标;而低水平可协商命运观的个体,在面对父母的社会比较时,会感觉自己处处不如人,并且认为自己无法靠努力改变现状,最终认定自己是一个竞争失败者。在接收到“别人家的孩子”信息的时候,青少年会有一种父母惩罚、拒绝和否认自己的感知,从而降低自尊以及乐观水平,这是因为他们在感知到自己被比较时,会降低自我价值感,认为自己“天生不如别人”,不管付出多少努力,都比不过“别人家的孩子”,这无疑对青少年的自尊产生了负面影响。[34]由此可见,可协商命运观会降低父母社会比较对社会逆境感知的影响。

本研究发现,可协商命运观可以调节父母社会比较对青少年偏差行为影响的后半路径,即可协商命运观会降低社会逆境感知对青少年偏差行为的影响,该结果支持假设H4。这说明,具有高水平可协商命运观的青少年在感知到社会逆境时,偏差行为较少;而可协商命运观水平较低的青少年在感知到社会逆境时,偏差行为较多。其原因在于:可协商命运观水平较高的个体体验到的心理痛苦相对较少,当长期受到社会逆境影响时,可协商命运观能让个体更积极地应对并促进目标的达成,减少痛苦体验,维持乐观向上的状态[23],并对生活充满热情,增强个体的社会适应[26,35],最终偏差行为相对较少。而可协商命运观水平较低的青少年,在感知到社会逆境时,往往会产生无能为力的感觉,生命意义感和主观幸福感降低,对规则的遵守程度减弱,容易感到命运已定,没有转圜余地,他们易用偏差行为来摆脱痛苦。这启示学校应该重视青少年的心理健康教育以及主流价值观教育,培养其建立可协商命运观,激励青少年身处不利情境时,仍然相信自己能够激发潜力,发挥主观能动性,走出逆境,实现人生目标。

五、教育启示

本研究考察了父母社会比较、社会逆境感知以及可协商命运观对青少年偏差行为的影响及其内部作用机制,这一研究结果对青少年偏差行为的矫正具有重要的指导意义,家庭和学校可从以下几个方面努力。

1.杜绝盲目比较,重塑青少年自信

对于青少年而言,父母是自己最信任的人,长期从父母口中听到自己不如“别人家的孩子”这种批评的话语,会导致青少年逐渐丧失自己,对自己产生怀疑,久而久之,在各种不良因素的影响下,极易诱发偏差行为。因此,父母应该杜绝盲目的社会比较,帮助青少年重塑自信。

首先,父母应该摆正心态。每个青少年都是独立的个体,拥有自己的个性与特点,要正视孩子的优势与不足,积极发挥其优点,并对孩子的不足进行引导,扬长避短。其次,父母要以长远的眼光看待孩子的发展。青少年的发展是一个复杂的过程,受到诸多因素的影响,不能仅仅因为一时的好坏判断其今后的发展,更不能盲目地复制“别人家的孩子”的发展轨迹,要尊重并耐心地陪伴孩子成长。最后,父母应避免在公开场合对孩子进行比较。青少年自尊心极强,希望得到社会认同,而这种公开场合的批评指责会给青少年带来强烈的羞耻感,父母应该注意场合,在非公开场合对孩子所犯错误进行教育引导。

2.提升青少年心理素质,减少社会逆境感知

本研究发现,当青少年感受到来自父母的社会比较时,会引发社会逆境感知,进而诱发偏差行为的发生,因此,减少社会逆境感知有利于缓解父母社会比较对青少年偏差行为的影响。需要强调的是,减少青少年的社会逆境感知不仅需要家庭的努力,学校也应发挥重要作用。

首先,父母要关注青少年的心理健康,及时察觉孩子情绪的变化,在青少年因为遭遇负性事件而感知到社会逆境时,及时给予他们强有力的支持,使青少年不至于陷入孤立无援的境地。其次,学校应加强校园心理健康工作建设,成立专门的心理咨询室,开设心理健康课程,配备专业的心理咨询教师,以便及时为遭遇社会逆境的学生提供相应的心理咨询或团体辅导;同时定期开展以青少年心理健康为主题的讲座、知识竞赛以及团体活动等,寓教于乐,帮助学生掌握维持心理健康的相关技能。最后,家校合作要走深走实,当发现青少年出现心理问题时,教师应该与家长进行及时沟通,探讨偏差行为问题产生的根本原因,协商问题解决策略,为青少年提供强有力的社会支持,以提高青少年面对社会逆境时的应对能力。

3.增强可协商命运观,发挥主观能动性

可协商命运观是个体相信可以通过自身的努力,突破命运的限制,实现自己的目标的一种态度。拥有高水平可协商命运观的个体即使在面对生活逆境时,仍能保持自信,积极乐观地追求自己的目标,这是逆商的一种体现。

增强青少年的可协商命运观可从以下几点入手。第一,家长和教师要鼓励青少年困难只是一时的,遇到困难时要想办法解决问题,引导学生既要认清自身资源的局限性,也要以积极主动的态度去认知未来的发展,坚定追求自己的目标。第二,多渠道开展主流价值观教育,通过心理健康教育课、讲座以及知识竞赛等方式,将显性教育与隐性教育相结合,以主流价值观引领青少年,坚定追求人生理想的信念。第三,开展以情绪调节为主题的心理健康讲座,向青少年提供调节消极情绪的技巧,帮助青少年及时调整不良情绪,培养其积极乐观的心态。第四,强调主观能动性的重要性,引导青少年领悟社会生活总是存在限制与不足,困境是可以改变的,个体应该努力突破极限,实现人生目标。总之,家长和学校应该共同努力,引导青少年发现自身优势,激发自身能量,充分发挥主观能动性,通过努力克服当前逆境。