海昏侯墓出土“籍田鼎”的性质与年代

周 亮 (盐城中国海盐博物馆)

刘 超 (徐州市文物保护和考古研究所)

江西海昏侯刘贺墓出土一件刻有“昌邑籍田”铭文的铜鼎[1](下文简称“籍田鼎”),为西汉文献记载之“籍田礼”相关实物的首次出土,引起了学界关注和讨论。一是关于其制造年代,曹斌认为是在刘贺被废之后所造[2];二是关于其性质,信立祥、苏银梅均认为是以昌邑国为代表的地方举行籍田礼所用器物[3]。不过,从其器型特征、铭文格式和墓主经历等综合考察,笔者认为其性质和年代仍需作进一步讨论。

一 “籍田鼎”的性质

“籍田鼎”出土于M1东藏椁厨具库,编号M1∶959,铜质。子母口,附有双耳,耳呈圆环状,圜底稍平,三蹄足(图一)。具体尺寸暂未公布。鼎腹有15字篆书铭文“昌邑籍田铜鼎容十升重卌八斤第二”[4],满布鼎腹,笔画深峻,字体劲健。“容十升(斗)”[5]、“重卌八斤”和“第二”分别为汉代铜器上常见的表示容量、重量和序号的内容。

图一 “籍田鼎”(M1 ∶959)

籍田礼是一种开春时节举行的劝农勤耕仪式,周代天子和诸侯已共行籍田礼,其“来源可追溯到原始公社时代”[6]。汉代的籍田礼恢复于文帝时期,“(文帝)始开籍田,躬耕以劝百姓”[7]。武帝设立籍田令丞专理此事,隶属于大司农,“武帝太初元年更名大司农。属官有太仓、均输、平准、都内、籍田五令丞”[8]。

籍田礼亦是汉代宗庙祭祀的重要环节。《汉书·文帝纪》云:“朕亲率耕,以给宗庙粢盛。”[9]《公羊传·桓公十四年》:“御廩者何?粢盛委之所藏也。”何休注:“黍稷曰粢,在器曰盛。”[10]由此推知“籍田鼎”当为宗庙祭祀时用于盛放黍稷的礼器。

关于其使用者和祭祀地点,一种说法认为“籍田鼎”为西汉时期各郡国(包括侯国)隆重举行籍田礼的证明[11],另一种说法认为“该鼎应该是西汉时期昌邑王劝农耕种,每年举行启农耕种祭祀仪式所用器”[12],两种说法不约而同地认为“籍田鼎”系以昌邑王为代表的诸侯于其封国内举行籍田礼的礼器。

就“昌邑籍田铜鼎”的铭文内容而言,汉代铜器的铭文格式中为首地名多为制造地或制造机构[13],这里的“昌邑”当为国名,说明“籍田鼎”是昌邑国所造,但是否说明昌邑王刘贺父子在其封国昌邑举行籍田礼,笔者认为依据尚不充分。首先,根据文献记载,籍田礼为天子礼,昌邑王当无资格行此礼。目前西汉文献中涉及的籍田礼均与皇帝有关,地方举行籍田礼的最早记载已晚至东汉。《后汉书·礼仪志》载:“正月始耕。昼漏上水初纳,执事告祠先农,已享。耕时,有司请行事,就耕位,天子、三公、九卿、诸侯、百官以次耕。力田种各耰讫,有司告事毕。是月令曰:‘郡国守相皆劝民始耕,如仪。’”[14]西汉时期并无关于地方籍田的记载。因此,西汉诸侯国当无籍田资格。其次,从器型和铭文格式来看,“籍田鼎”还可能为上供所用。1961年西安三桥镇高窑村铜器窖藏出土2件环耳铜鼎:11号鼎,子母口,附双环耳,扁圆腹,蹄足,腹部饰凸棱一周。口径32、高40.5厘米(图二∶1)。凸棱与口沿间横刻一周铭文:“昆阳乘舆铜鼎一有盖容十斗并重六十六斤三年阳翟守令当时守丞千秋佐乐工国造”(图二∶2)。14号鼎,与前者形制相同,口径27、高31厘米。鼎铭为“上林宣曲宫初元三年受东郡白马宣房观鼎容五斗重十九斤六两神爵三年卒史舍人工光造第十五第五百一十一”(图二∶3)[15]。

图二 西安三桥镇高窑村出土铜鼎及铭文拓片

二鼎的产地分别为昆阳县和东郡,出土地高窑村则属于西汉皇家上林苑范围[16],两者均非上林苑所造,何以于此地出土?“白马宣房观鼎”铭文说明其为上供之物。其铭文分两次铸刻形成,“神爵三年卒史舍人工光造第十五第五百一十一”说明第一次为神爵三年(前59年)卒史舍人工光所铸造,“上林宣曲宫初元三年受”说明制造十三年后(前46年)上供至上林苑宣曲宫,接着接受第二次补刻。由此可以明确其为东郡给上林苑的供品,是地方上供至此。“昆阳乘舆铜鼎”虽无二次刻铭,但同出于上林苑旧址铜器窖藏,应属于同种性质,可能因某些原因还未补刻铭文。由此可见,这种由地方铸造、附有铭文的环耳铜鼎,其用途或为上供之用。

“籍田鼎”的铭文笔画均匀,曲笔遒劲,转折自然,并无刻划的生硬质感,应为铸铭。要之,“籍田鼎”与高窑村所出两件上供铜鼎的器型如出一辙,铭文风格十分相似,用途也当一致,三者均为上供之用。换言之,“籍田鼎”应为昌邑国铸造用以上供之礼器。

此外,刘贺墓中同出金饼上附有“南藩海昏侯臣贺,元康三年酎金一斤”的墨书题记[17],正是汉代文献记载的酎金,在“皇帝斋宿,亲帅群臣承祠宗庙”时,“诸侯、列侯各以民口数,率千口奉金四两,……皆会酎,少府受”[18],显然这些酎金最终未被接受当与汉宣帝的“不宜得奉宗庙”之禁令不无关系。“籍田鼎”作为“宗庙粢盛”的礼器,禁令使刘贺失去宗祀资格,因而“籍田鼎”未被宗庙接受或被退回,即“籍田鼎”应为不被接受的宗庙礼器。

综上,从器型特征、铭文格式和墓主经历来看,“籍田鼎”是昌邑国制造,用以上供的宗庙礼器,并非刘贺或昌邑国所用。这与文献记载汉宣帝对刘贺宗庙活动之禁令相互印证。

二 “籍田鼎”的制造年代

根据昌邑国存在的时间,苏银梅推测“籍田鼎铸造时间为公元前97年(刘髆受封昌邑王)至公元前74年刘贺被废之间”[19]。曹斌认为“刘贺被废归故昌邑国并无爵位,也无法使用以前昌邑王的纪年”,他依据刘贺前后身份的变化,将海昏侯墓中的“昌邑铜器”分为两段。刻有“昌邑”铭文的器物有鼎、锺、甬钟、鋗、盆、盘,其中带有“昌邑二年”纪年的铜器较早,为刘贺被废之前所造,未带纪年的为其被废后所造,“籍田鼎”属于后者[20]。

刘贺被废后确实“并无爵位”,因而“无法使用以前昌邑王的纪年”,曹斌所言甚是。但是刘贺此时是否仍有权制造“昌邑铜器”却存在疑点。第一,“(昌邑)国除,为山阳郡”[21],刘贺被废后,昌邑国随之不复存在,何谈再造“昌邑铜器”?第二,“大臣白皇太后,废贺为庶人”[22],刘贺不仅仅是“并无爵位”,而是已经沦为庶人,其身份发生了翻天覆地的变化,已无权制造带有国号的“昌邑铜器”。第三,被废归昌邑期间,汉宣帝授意山阳太守张敞对其进行监视,刘贺不得不小心谨慎,终日闭门,表现出“清狂不惠”和“不见仁义”的状态,才最终打消了宣帝疑虑得以徙封海昏侯。以庶人身份制造旧国号铜器,无异于引火烧身,有抗旨复辟之嫌,与其后来徙封南昌的历史结果相互矛盾。因此,不管从封国、身份还是其处境来看,“昌邑铜器”均不应造于刘贺被废后。换言之,“昌邑铜器”的制造时间可以进一步确定为刘贺被废之前。因此,“昌邑铜器”中“籍田鼎”的时代下限应为公元前74年。

通过曹斌的分组不难发现,相比海昏侯墓中漆器上存在的三种制造纪年,“昌邑铜器”的具体制造时间却相对单一,其制造纪年仅有“昌邑二年”一种。诚然,青铜器虽然属于坚固耐用的金属制品,无需频繁铸造,但也不至仅此一种年号。青铜器密度大于漆器,不便长途搬运,若仅就日常使用而言,海昏侯国所造即可满足,并无必要将“昌邑铜器”长途运输。青铜器又具有密度高、形小量重的特点,在交通运输发达的今日尚且不便搬运,更何况两千年前的汉代,不难想象要将这批“昌邑铜器”运至南昌需要如何的兴师动众。

那么刘贺将其带至南昌海昏国的原因何在?结合刘贺的生平经历,不难发现这批铜器对他当有特殊意义。首先,“昌邑铜器”当为举行籍田礼的祭祀礼器。汉代籍田礼究竟如何举行文献无载,仅《后汉书》留有片语:“是月令曰:‘郡国守相皆劝民始耕……。诸行出入皆鸣钟,皆作乐。’”[23]可见东汉行籍田祭祀礼的规模庞大,不仅需要各种礼器盛放祭品,还需鸣钟作乐。刘贺墓中恰好出土这种刻有“昌邑”的甬钟,其上虽无“籍田”铭文,但可能正是上供籍田礼时所用之作乐之器。因此,更为合理的判断应该是刘贺等人在徙封海昏国之际,对昌邑国中的旧有铜器进行筛选,将其中蕴含着宗族祭祀、对刘贺有特殊意义的礼器运至南昌。换言之,这批“昌邑铜器”的背后可能均与举行籍田礼的宗庙祭祀存在密切关系。

其次,虽然以“籍田鼎”为核心的“昌邑铜器”属于未被接受的礼器,却象征着刘贺已近丧失的宗室身份。被封海昏侯时,宣帝下诏“(刘贺)不宜得奉宗庙朝聘之礼”[24],此时的刘贺已失去宗庙活动的参与权,也“迹近宗室除籍”[25]。无论刘贺是出于对宗室身份的怀念,抑或是对宗族祭祀的敬畏,这些祭祀礼器对刘贺均存在特殊意义,因此为其所珍视,并妥善保管,最终将其远徙至南昌并葬入墓中。

通过以上推断,可以明确“昌邑二年”可能是“昌邑铜器”中极为重要的时间线索,而“籍田鼎”作为这批铜器的核心器物,其上并无制造纪年,所以无法直接判断其制造时间。但史书中对籍田礼的举行时间有详细记载,两者相结合,进而可对“籍田鼎”的制造时间作进一步推测。

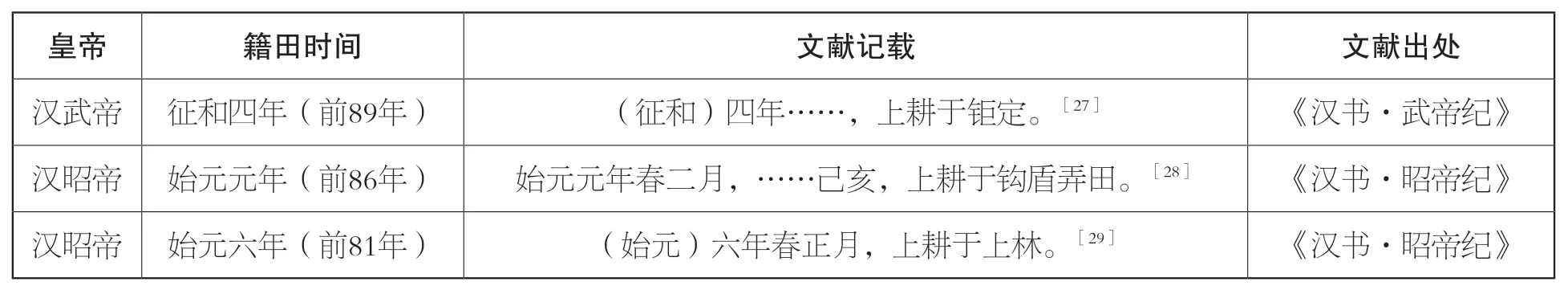

昌邑国建立于天汉四年(前97年),废于元平元年(前74年),此间举行籍田礼的有武、昭二帝,共三次(表一),因此昌邑国举行籍田礼的可能时间分别为征和四年(前89年)、始元元年(前86年)和始元六年(前81年)。

表一 昌邑国期间籍田时间表

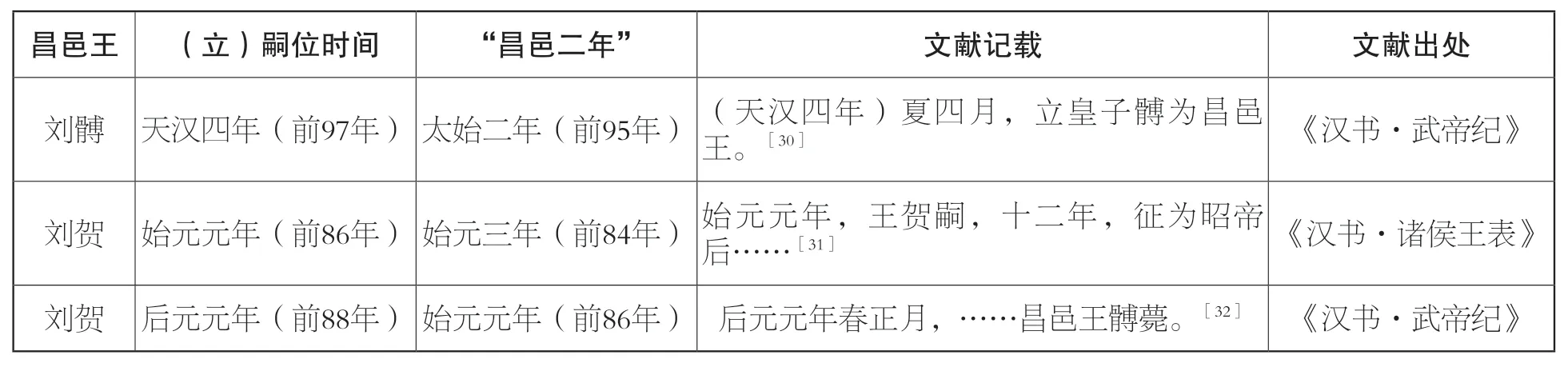

汉代皇帝即位,一般会“于次年改用新的年号纪年”[26],诸侯国的诸项制度实与汉朝一致。正如贾谊所谓“(诸侯国)一用汉法,事诸侯王乃事皇帝也”[33],昌邑国概莫能外。昌邑国共传刘髆、刘贺父子两代,文献对刘贺嗣位时间又存在两种记载。因此,“昌邑二年”共有三种可能(表二),分别为太始二年(前95年)、始元三年(前84年)和始元元年(前86年)。

表二 “昌邑二年”的三种可能

以籍田礼的举行时间,可以对“昌邑二年”的三种可能进行排除:首先,武帝籍田的时间为征和四年(前89年),此时已到刘髆统治的后期,刘髆存在“昌邑二年”制造“籍田鼎”参与武帝籍田礼的可能,但是因何未被献出却无法得到合理解释,故可排除太始二年(前95年)。其次,始元三年(前84年)未见籍田之记载。根据《汉书·诸侯王表》刘贺嗣位于始元元年(前86年)[34],十二年后昭帝驾崩时间应为元凤六年(前75年)。然而《汉书·昭帝纪》又载“(元平元年)夏四月癸未,帝崩于未央宫”[35],两者时间相矛盾,可见刘贺嗣位时间未必为始元元年。最后,“昌邑二年”仅剩始元元年(前86年)一种可能。《汉书·昭帝纪》载:“始元元年春二月,……己亥,上耕于钩盾弄田”[36],此年正是年仅八岁的汉昭帝首次籍田之年,又据《汉书·武帝纪》:“后元元年春正月,……昌邑王髆薨。”[37]刘贺于次年即后元二年(前87年)嗣位并开始纪年,“昌邑二年”也为始元元年(前86年)。“昌邑二年”与籍田礼的举行时间恰相吻合,与上文假设达成一致。

综上,可初步认定“籍田鼎”制造者为第二代昌邑王刘贺,制造时间当为始元元年(前86年),汉昭帝首次举行籍田礼,或为刘贺任昌邑王后首次参与宗庙祭祀时制造了这批“昌邑铜器”。

三 结语

“籍田鼎”为环耳铜鼎,从其腹铸铭文判断其为刘贺任昌邑王期间所造,从器型特征、铭文格式及墓主生平经历综合分析,应为昌邑王制造用以助祭“宗庙粢盛”的礼器。根据墓主人被汉宣帝下诏禁止参与宗族活动的历史记载,结合同出助嗣宗庙的酎金,可知“籍田鼎”属于未被接受的上供礼器。不能献出的“籍田鼎”反映出西汉中期宗法礼制约束成为刘氏集团强干弱枝的加强集权统治的重要手段,为文献记载提供了实物证据。同批制造并迁徙至此的“昌邑铜器”并非普通用品,将其纪年与文献中籍田礼的举行时间相互印证,可将未有明确纪年的“籍田鼎”制造时间推断为汉昭帝始元元年(前86年)。

附记:徐州博物馆梁勇研究员对本文写作提出了宝贵建议,谨致谢忱。

注释:

[1]a.江西省文物考古研究所等:《南昌市西汉海昏侯墓》,《考古》2016年第7期;b.江西省文物考古研究院、中国人民大学历史学院考古文博系:《江西南昌西汉海昏侯刘贺墓出土铜器》,《文物》2018年第11期。

[2]曹斌:《西汉海昏侯刘贺墓铜器定名和器用问题初论》,《文物》2018年第11期。

[3]a.信立祥:《陨落帝星的无奈哀荣》,《文史知识》2016年第8期;b.苏银梅:《彭阳“朝那”与海昏侯墓“籍田”铭文铜鼎对比研究》,《宁夏师范学院学报》2019年第8期。

[4]同[1]a。

[5]苏银梅指出“十升”应作“十斗”,但未给出具体理由。笔者査阅《秦汉金文汇编》“斗”作“”,“升”常被写作“”,经对比不难发现两者仅有一笔之差,极易误读。对铭文进行仔细辨认后,认为“籍田鼎”的容量单位应为“斗”。参见:a.同[3]b;b.孙慰祖、徐谷富编著:《秦汉金文汇编》,第325~329页,上海书店出版社,1997年。

[6]王健:《汉代祈农与籍田仪式及其重农精神》,《中国农史》2007年第2期。

[7]《汉书》卷二四《食货志》,第1130页,中华书局,1962年。

[8]《汉书》卷一九《百官公卿表》,第731页。

[9]《汉书》卷四《文帝纪》,第117页。

[10]〔汉〕公羊寿传,〔汉〕何休解诂,〔唐〕徐彦疏:《春秋公羊传注疏》卷五《桓公十四年》,〔清〕阮元校刻:《十三经注疏》,第2221页,中华书局,1980年。

[11]同[3]a。

[12]同[3]b。

[13]徐正考著:《汉代铜器铭文综合研究》,第118~119页,作家出版社,2007年。

[14]《后汉书》志第四《礼仪》,第3106页,中华书局,1965年。

[15]西安市文物管理委员会:《西安三桥镇高窑村出土的西汉铜器群》,《考古》1963年第2期。

[16]于璐、张默涵:《中国国家博物馆藏西汉上林苑铜器述论》,《中国国家博物馆馆刊》2015年第8期。

[17]黄今言:《西汉海昏侯墓出土黄金的几个问题》,《史学月刊》2017年第6期。

[18]《后汉书》志第四《礼仪》引丁孚《汉仪》,第3104页。

[19]同[3]b。

[20]同[2]。

[21]《汉书》卷六三《武五子传》,第2765页。

[22]《汉书》卷二七《五行志》,第1367页。

[23]《后汉书》志第四《礼仪》,第3106页。

[24]《汉书》卷六三《武五子传》,第2769页。

[25]同[3]a。

[26]乐三:《年号与改元》,《徐州师范学院学报(哲学社会科学版)》1984年第2期。

[27]《汉书》卷六《武帝纪》,第210页。

[28]《汉书》卷七《昭帝纪》,第218~219页。

[29]《汉书》卷七《昭帝纪》,第223页。

[30]《汉书》卷六《武帝纪》,第205页。

[31]《汉书》卷一四《诸侯王表》,第420页。

[32]《汉书》卷六《武帝纪》,第211页。

[33]贾谊著,卢文弨校:《贾谊新书》卷一《等齐》,第14页,上海古籍出版社,1989年。

[34]《汉书》卷一四《诸侯王表》,第420页。

[35]《汉书》卷七《昭帝纪》,第232页。

[36]《汉书》卷七《昭帝纪》,第218~219页。

[37]《汉书》卷六《武帝纪》,第211页。

——海昏侯的“Two Faces”(上)