四川彭山江口遗址出土清代铜钱研究

邱 添 (四川大学考古文博学院)

刘志岩 (四川省文物考古研究院)

清朝是继唐宋之后铜钱铸行数量最大、流通最广的朝代。受市场条件、货币政策等影响,铜钱在清代货币经济中有着重要意义,特别是在民间小额货币需求中起到了不可或缺的作用[1]。因此,清代铜钱是研究清代社会经济的重要切入点。多年来,大量学者通过档案、历史文献等材料,对清代铜钱进行了综合性论述[2],同时对币材的生产运输、制钱的铸造流通等问题开展了专题性研究[3]。然而基于文献材料的研究多是针对国家铜政、币制等宏观经济政策的分析,难以准确获知铜钱在地方的铸行实态;另外,囿于文献书写者的立场、视角差异,一些相互抵牾的记载很难通过文献本身辨别对错。因此,清代铜钱的实物材料研究就显得尤为重要。但一直以来,考古学界对清代钱币的研究重视不够,加之又缺乏系统而全面的考古资料,为数不多的研究也主要局限于对钱币形制、版式的区分和梳理[4],没有涉及其背后的社会经济问题。可喜的是四川彭山江口明末战场遗址在2016—2019年度的发掘中出土了清代铜钱65296枚,为清代钱币的深入研究提供了珍贵的实物资料。本文拟通过对2016—2019年度江口遗址出土铜钱的类型判定和统计分析,结合相关文献记载,讨论清代货币铸行实态,并尝试通过遗址出土各年号钱币的数量、种类变化观察清代社会经济的历时性变迁,以期为清代货币经济研究提供新的视角和例证。

江口遗址位于四川省眉山市彭山区江口镇岷江河道内,岷江干流在都江堰分流为内、外二江后,穿成都平原于该处交汇。由于独特的地理位置,此处历来为军事重镇和交通要道,但在明万历末至崇祯年间,全蜀荒旱,殍死无数,航运业极度衰颓。经过清初长期的休养生息,至雍正时期四川航运业再度繁荣[5],沿江场市也随之发展。江口遗址所在的双江场“为商客舣舟之所”,并设有塘汛和津渡,而江口镇“向为聚集柴薪之地,水运省城东门二百里”[6]。随着航运需求的不断增加,场镇的规模也在不断扩大。据嘉庆《彭山县志》记载:“双江镇,在县东十里,彭亡山下,岷江诸水至此合注,直下嘉、渝,来往商旅泊舟憩息,每日约有数百艘。……双江场,治东十里,即双江镇,石磴临山,绮窗瞰江,二水交汇,直达嘉、渝,停舟泊棹之所,百货阜积之区。”[7]直至民国时期,此地仍是沟通南北的重要航道之一[8]。双江镇作为往返于成都与乐山、重庆水路贸易的重要交通中转站,省内外大量商人汇聚于此,设货栈,开字号,转运货物,进行交易,当地谚云:“湖北的汉口,四川的江口”[9]。

由于江口独特的地理位置,数千年来一直是成都平原经府河连接岷江、长江的水上交通枢纽,繁荣的水上交通使得历代以来大量钱币在运输、使用过程中散落于航道内。2016年以来,四川省文物考古研究院、国家文物局水下文化遗产保护中心等单位对江口遗址进行了六期系统的考古发掘[10]。在出土张献忠大西政权相关文物的同时,也出土了巨量的清代钱币。第一期至第三期的发掘总面积为25100平方米(图一),共出土历代钱币72402枚,其中清代铜钱65296枚,约占出土钱币总量的90.19%(表一)。与四川境内既往发现的一些窖藏清钱不同[11],江口遗址出土清钱是在运输、使用过程中无差别掉落形成的,在一定程度上可以反映该区域清代钱币的流通情况和历时性变迁。这些钱币不仅囊括清代各个阶段大多数钱局所铸制钱,也包含私钱和母钱。同时,一些钱币在出土时保留了穿在方孔内的线绳(图二),反映出钱币流通时的使用方式。

表一 江口遗址各期发掘出土清代钱币数量及所占比例统计表

图一 江口遗址第一期至第三期发掘位置示意图

图二 江口遗址出土钱串

一 出土钱币类别分析

江口遗址已出土的65296枚清代铜钱按照性质可分为制钱、私钱和母钱三类。

(一)制钱

制钱是钱局按照法定钱币制式铸造并用于流通的铜钱。江口遗址出土的清代钱币主要为各年号、各钱局所铸制钱,其中又以宝川局铸钱为大宗,共出土带有满文“宝川”背文钱币33603枚,囊括了宝川局雍正十年(1732年)开炉以后的主要铸钱[12]。理论上,这些制钱应当遵循中央制定的铸币制度,在铸造工艺、钱币重量上需符合国家标准,然而观察实物可看出实际情况并非如此。

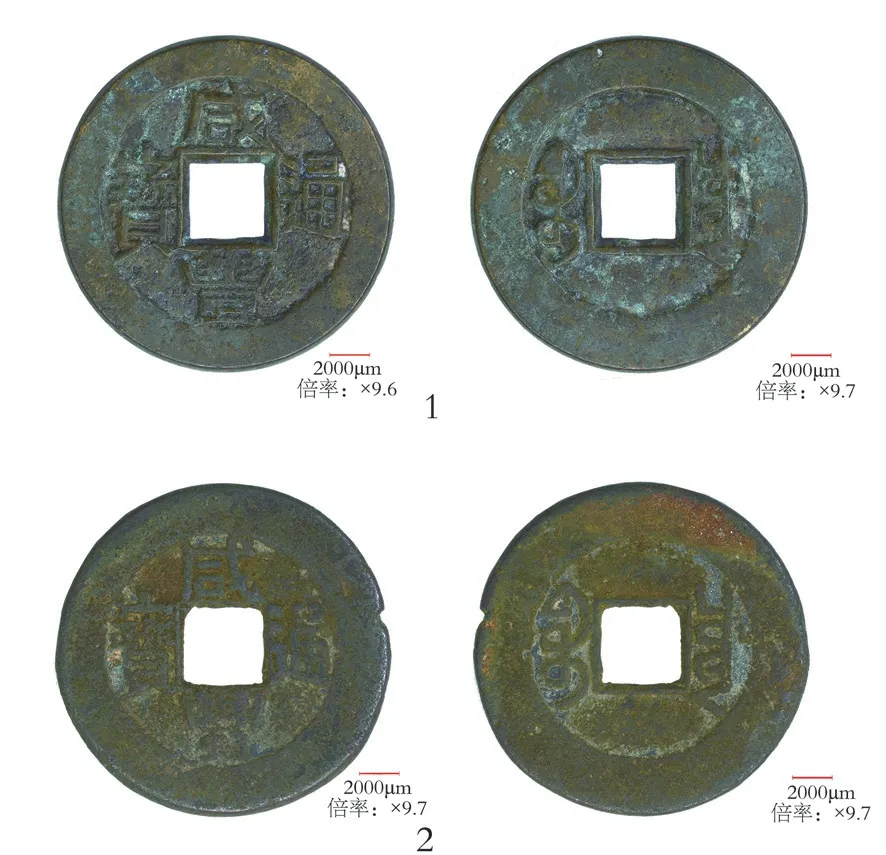

为保证制钱的形制规整、工艺精良,清代钱局铸钱工序严谨复杂,设有八行匠役,“曰看火匠,曰翻沙匠,曰刷灰匠,曰杂作匠,曰锉边匠,曰滚边匠,曰磨钱匠,曰洗眼匠”[13]。经过不同工匠的修整与打磨,制钱表面平整,边道圆润,穿口方正,不会出现明显瑕疵。以江口遗址出土数量最多的宝川局铸钱为例,清代早中期的宝川局制钱钱文基本清晰,普遍对钱体进行了细致打磨,保持了较好的制作水准(图三)。然而至清代晚期,宝川局制钱在精整度上明显变差,常见有地张粗糙、文字模糊,内外郭不打磨甚至逆背的现象(图四∶1),并且类似的铸造缺陷也大量存在于其他钱局的制钱中(图四∶2、3)。由此推测,这一时期铸钱工艺流程有所减少,普遍出现了偷工减料、打磨不精的现象,这可能与银钱比价变动、原料成本的提高直接相关。清嘉庆以前银钱关系一直保持着钱贵银贱的趋势,但嘉庆之后由于私铸小钱和外国轻钱流入等因素的影响,银贵钱贱成为常态[14]。同时,无论是滇铜还是洋铜,清末的售价已是清初的五六倍[15],提高了制钱铸造的成本。这些因素大大打击了钱局铸钱积极性,以至在道光二十一年(1841年)已有十一省钱局因亏损而停炉,唯云南、广东、四川三省设炉开铸[16]。从宝川局制钱形制可以看出,虽然宝川局至光绪年间一直保持有一定数量的铸钱,但是为了降低成本,所铸制钱的质量也明显下降。

图三 乾隆、嘉庆通宝背满文“宝川”

图四 咸丰通宝背满文“宝川”“宝泉”“宝昌”

在重量上,宝川局铸钱与清代法定制钱也有一定差异。以乾隆年间为例,此时制钱的重量应当为一钱二分[17],约在3~4克之间。然而江口遗址出土的乾隆宝川局制钱在尺寸和重量上的波动较大,最重者5.25克,直径为2.72厘米(图五∶1);大量减重钱集中在2~3克之间,直径2.1厘米左右(图五∶2)。由此可见,流通中的大量制钱其实并不能达到法定重量标准,同时也与一些文献中乾隆时期流通制钱重量的记录有一定出入[18]。其背后原因主要是一些地方钱局官员对制钱私自减重[19],以及钱局工匠私铸钱文[20]。据文献记载,乾隆末年“小钱滋弊之由,究由于各省局员将官钱私行减小,额外多铸小钱,希图赢余肥橐,以致留行各省,日积日多,而云、贵、四川为尤甚”[21],江口遗址出土的大量轻薄的乾隆制钱印证了文献中对四川小钱的记载。也正是这些小钱的流通,为私钱的铸行带来了可乘之机[22]。

图五 乾隆通宝背满文“宝川”

(二)私钱

私钱是指除官方钱局以外的团体或个人非法铸造的钱币。清顺治年间就已发现有私铸[23],并一直延续到清末,成为清代货币经济中的重要组成部分。江口遗址出土的私钱按材质和形制大致可分为两类,一类是铜钱,另一类是铅钱和锌钱。

私铸是一种非法的逐利行为,因此会尽可能在原料来源和铸造成品上降低成本,实现利润最大化。私铸铜钱的原料不仅来自私铸者的零星收买,还来自于对制钱剪边取铜(图六)。被剪下钱边的制钱“钱心仍可搀用”[24],大大节省了原料开支。另一方面,私铸者需自制钱范,并尽可能降低私钱的重量和含铜量,掌握翻砂、磨钱等技能,甚至还需要对私铸小钱进行做旧,以便更好用于流通[25]。但由于一些私钱铸造时所使用的母钱与制钱有较大差异,因此能够从尺寸、工艺和文字风格等方面进行辨别(图七)。

图六 乾隆通宝背满文“宝云”剪边钱

图七 顺治通宝私铸钱

清代称锌为白铅,因此锌钱和铅钱统称为铅钱。相较于私铸铜钱,私铸铅钱的原料更易获取,技术也更易掌握,并且由于铜价远高于铅价和锌价,因此铅钱在铸造时甚至无需刻意减重。私铸者购买铅料或重熔铅器后,选用大制钱为母钱翻铸铅钱[26]。但由于铅钱在色泽上与黄铜制钱差异较大,因此大多数私铸铅钱者会使用姜黄、青矾将铅钱煮成黄色[27],夹杂在黄铜钱中流通。江口遗址出土铅钱主要集中在乾隆、嘉庆、道光三朝(图八、表二),或许是受埋藏环境影响,出土铅钱表面并未发现姜黄或青矾,但可以明显看出在形制、文字风格上与制钱极为相似,是由制钱翻砂所铸。

表二 江口遗址出土部分清代铅钱成分表

图八 乾隆通宝、嘉庆通宝、道光通宝背满文“宝川”铅钱

(三)母钱

母钱是翻砂法铸钱中制作子钱的工具,由手工雕刻的祖钱翻铸而成。一般而言,同一样式的钱币祖钱仅有一枚,而母钱可以有多枚,在铸造时将母钱模印于砂范表面,取出母钱并浇铸铜液便可得到子钱[28]。由此可见,母钱作为钱局铸钱的工具,是了解铸钱工艺的重要切入点,同时也是研究清代母钱管理体系的重要实证材料。通过文献可知,清代由中央颁发钱式至各省镇,并令地方照式鼓铸[29]。但即便是对中央钱式的模仿,各钱局的母钱工艺和制钱形制依然呈现出不同的地方特点。江口遗址前三期发掘中共出土清代母钱6枚,其中乾隆通宝2枚,道光通宝3枚,咸丰通宝1枚,皆为宝川局母钱(图九∶1、图一〇∶1、图一一∶1)。将版别相近的母钱和子钱进行比较可以发现,宝川局子钱铸造较粗糙,文字常有断笔或模糊不清,地张多凹凸不平,且基本不见有对穿口精修的情况。而母钱由于承担了翻铸子钱的功能,因此在铸造过程中需要尽可能保证精良,同时也要考虑到翻铸子钱时的脱模问题。江口遗址已出土的清代母钱皆钱体厚重,制作规整,文字清晰、挺拔,存在明显拔模斜度,地张光洁且略有凸起,穿口精修呈两面坡状,为脱模提供了便利,这些特点也是宝川局子钱所不见的(图九∶2、图一〇∶2、图一一∶2)[30]。另一方面,宝川局母钱也存在历时性差异。根据江口遗址出土实物分析,乾隆时期母钱最为厚重,也最为精美,个别母钱能够在正反面外郭观察到打磨痕迹,保留了原始的工艺信息(图一二)。但随着制钱的衰微和铸钱成本的提高,清代晚期宝川局母钱的工艺明显逊于早期母钱,甚至还出现了文字笔画粘连的现象(图一一∶1),导致子钱质量明显下降。

图一〇 道光通宝背满文“宝川”母钱、子钱超景深图对比

图一一 咸丰通宝背满文“宝川”母钱、子钱超景深图对比

图一二 乾隆通宝背满文“宝川”母钱表面打磨工艺超景深图

现存的清代母钱并不罕见,但均为传世品,江口遗址出土的6枚母钱尚属首次考古发现,明确的出土背景为研究清代母钱的管理方式提供了新的实证材料。由于江口遗址所在的双江镇在清代是重要贸易码头,因此掉落于江中的清钱均为流通货币,几乎不见有压胜钱。6枚母钱的发现证明了宝川局母钱不仅是铸钱工具,同时兼具流通属性,这与宋代母钱的管理方式较为相似[31],侧面反映出宝川局在母钱的管控上并不严格。

二 出土清钱的历时性变化与货币经济变迁

江口遗址出土清代钱币时代跨度大,铸造地分布广,为更直观地反映不同时代钱币数量的变化和同一时代不同铸地钱币所占比例,首先对65296枚清代钱币按照年号进行分类统计(图一三),在此基础上对其中55917枚可以通过背后满文辨别钱局的钱币按照铸造地进行分类统计,并通过折线图直观反映钱币数量、种类的历时性变迁。

图一三 江口遗址出土各年号清代钱币数量折线图

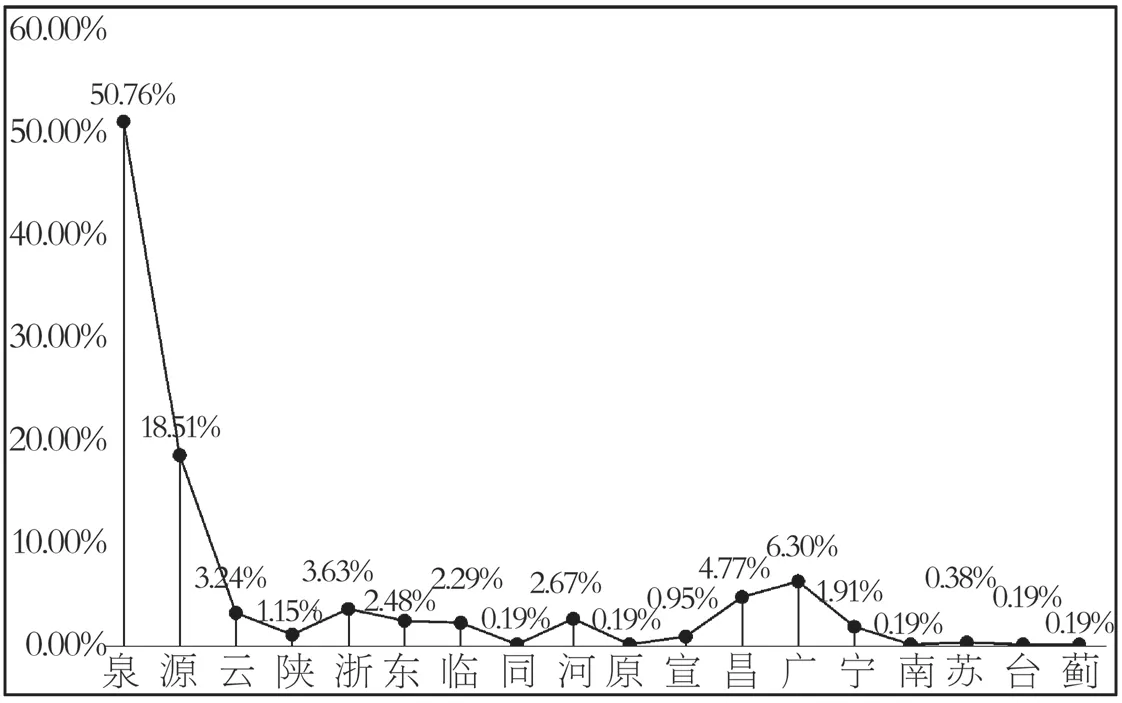

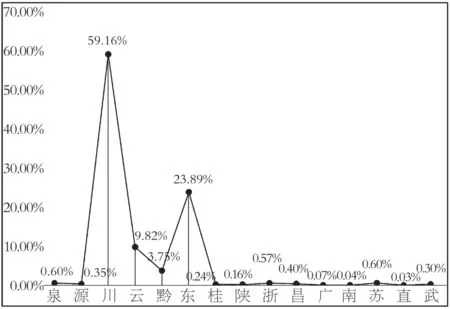

江口遗址出土的清代钱币以顺治通宝年代最早,共65枚。其中,中央的泉、源局和山东省局铸钱占绝大多数(图一四)[32]。但总体而言,这一时期钱币出土数量较少,涉及地域有限,其原因可能与清初四川的政治、经济状况相关。“大兵之后,凶年饥馑,瘟疫频仍”[33],由于长期战乱、饥荒、瘟疫、虎患,清初四川人口死亡和迁出人数大幅升高,顺治十八年(1661年)全川仅有16096丁[34],人口数量约为80480人,达到了历史最低点[35]。四川境内“丁户稀若晨星”[36],民生凋敝,破败不堪,“数千里内,城郭无烟。荆棘之所丛,狐狸豺虎之所游”[37]。江口遗址出土的顺治通宝从数量上反映了清初四川货币需求量的萎缩和经济的衰微。与此同时,由于明末清初蜀地航运业的衰颓,江口遗址所在的岷江航道并没有得到大规模利用,可能也在客观上造成了出土顺治通宝的绝对数量较少。然而,由于清代早期各地钱局奏销清册已散佚无存,无法准确了解地方钱局的铸钱数量,因此对各地钱币所占比例差异的解读缺乏足够的样本量和文献支持。

图一四 江口遗址出土顺治通宝各钱局比例折线图

另一方面,顺治年间清廷在四川的势力范围较为有限。顺治五年(1648年),清廷以保宁为四川临时省会和政治中枢居于一隅[38],而其他区域尚有大量大西、大顺军余部和地主武装,并开展了一系列抗清活动[39]。因此这一时期的流通货币不仅有清代制钱,还有一些前朝钱币和地方政权铸币[40],江口遗址中出土1枚顺治四年(1647年)孙可望铸于云南的大顺通宝背“工”钱[41](图一五),反映了这一时期四川地区流通钱币种类并不单一。

图一五 孙可望铸大顺通宝背“工”

康熙四年(1665年),原设于保宁的政府机构全部迁往成都[42],政府召集蜀中流民重归故土[43],并通过一系列政策鼓励湖广等外省农民入川开垦[44]。“三藩之乱”后,各地移民持续进入四川,湖广宝庆、武冈、沔阳等处“托名开荒携家入蜀者不下数十万”[45]。移民的来源地和数量不断增加,雍正初,湖广、广东、江西等省迁于四川者不下数万人[46]。不仅使四川人口数量得到了大幅提升,同时由于人口的迁徙与流动,在客观上加强了地区间的经济联系[47],为四川社会经济的恢复和发展起到了明显推动作用。江口遗址出土康熙通宝数量较顺治通宝明显增加,所涉钱局更加广泛,宝泉局和宝源局由于铸量的优势,依然是这一时期流通钱币的主要来源(图一六)。此外,分别由广东和湖北所铸造的背满汉“广”字、“昌”字钱所占比例也较为突出,应当是受到了“湖广填四川”的影响,与湖广地区大量迁入四川的移民相关。但由于长沙府局所铸背满汉“南”钱存世较少,因此江口遗址中仅出土1枚。

图一六 江口遗址出土康熙通宝各钱局比例折线图

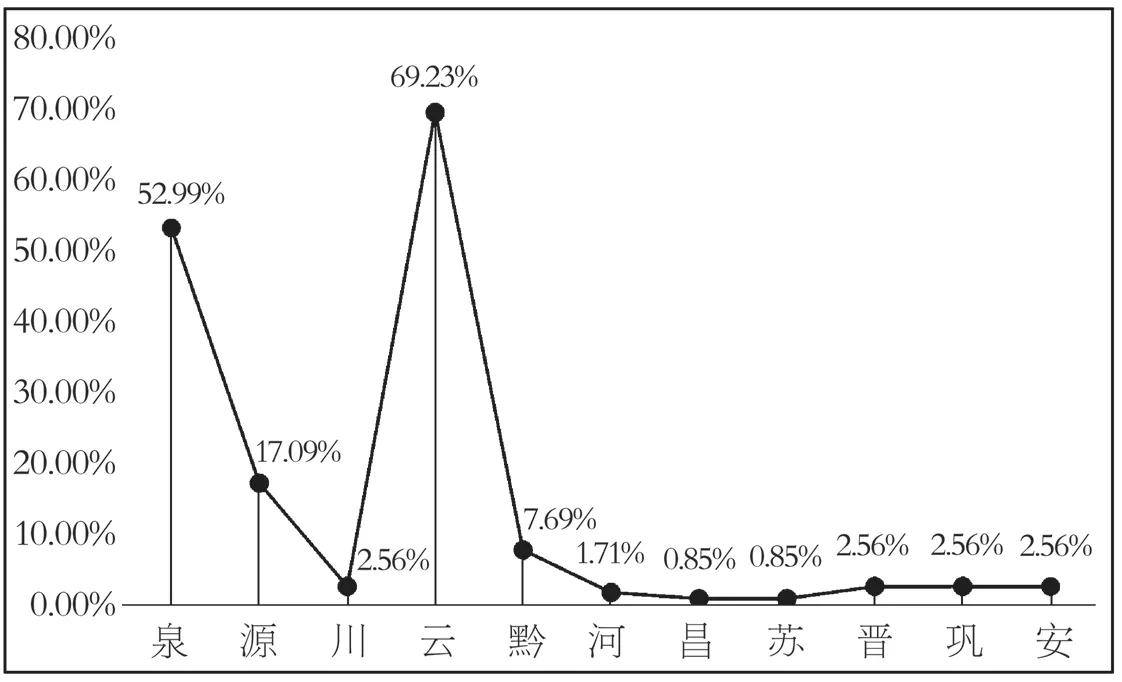

受铜荒影响,雍正时期的铸钱总量较少,特别是在雍正初年,较顺治、康熙两朝铸钱量有大幅下降[48]。为缓解铜料资源的紧张,清政府不仅对民间使用铜器进行限制[49],同时积极开采云南矿产资源。滇铜产量在雍正元年(1723年)仅有八九十万斤,至雍正五年(1727年)时上升至四百余万斤[50]。为降低解京的运输成本,将滇铜留滇开铸,使“滇中之铜斤与滇中之钱法实合为一者也”[51],宝云局铸钱数量也因此增加。江口遗址出土的217枚雍正通宝中,宝云局铸钱占比最高(图一七),反映了宝云局在铸量上的优势。但反观这一时期四川本地的宝川局铸钱在江口遗址中仅出土1枚,应当与雍正时宝川局开炉时间晚、炉座数量少直接相关。据文献记载,宝川局于雍正十年(1732年)始铸[52],此时仅设炉8座[53]。由于铸量较少,四川本地铸钱在此时尚未成为流通中的主要货币。

图一七 江口遗址出土雍正通宝各钱局比例折线图

经过清初一系列安民、裕民、便民的治蜀政策[54],乾隆时期四川人口数量大幅提升,乾隆五十六年(1791年)人口数量已达9489000人[55],社会经济也取得了较大的恢复和发展。在制钱生产方面,清政府不仅继续大力开采滇铜和黔铅,还通过垄断经营压低滇铜价格,极大降低了各钱局铸钱成本,提高了铸钱利润[56]。各省钱局纷纷加卯鼓铸,清代制钱迎来了产量最大的阶段。此时的宝川局也不断扩大炉座数量,至乾隆四十六年(1781年)已有新旧炉50座[57],成为乾隆末年铸钱数量最多的地方钱局,同时在铸钱利润上与云南各钱局相差无几,铸息居于清代各钱局之首[58]。也是从这一阶段开始,宝川局铸钱在本地的商品交易中开始占据主导地位。在江口遗址出土的乾隆通宝中,宝川局占比最大,其次是毗邻川省且原料丰富的宝云局和宝黔局(图一八)。铸量最大的宝泉局和宝源局也较为突出,但与乾隆之前相比,占比已有明显下降,反映了乾隆时期四川地区制钱的流通可能受到更多地缘因素影响,地域性特点愈加突出。

图一八 江口遗址出土乾隆通宝各钱局比例折线图

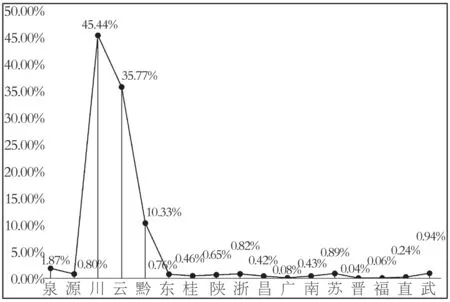

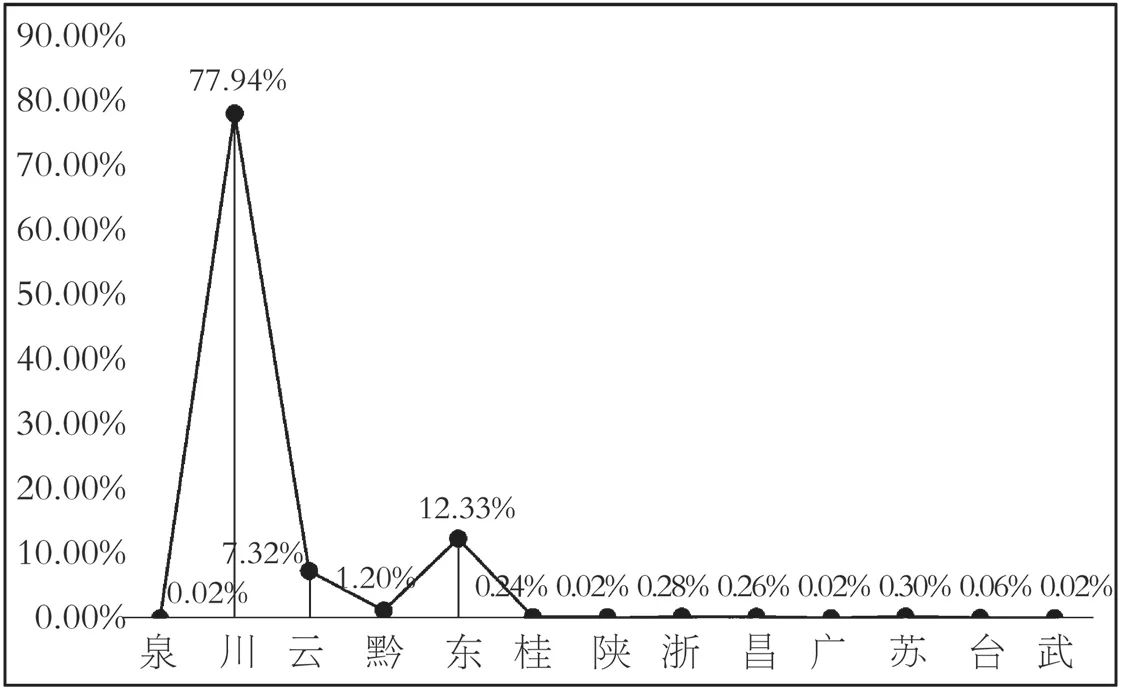

嘉庆、道光时期,银贵钱贱的趋势愈加显著。这一变化提高了铸钱成本,打击了各钱局的铸钱积极性。然而此时的宝川局铸钱较为稳定,虽然与乾隆时期的铸量相比有所下降[59],但与其他地方钱局相比,在数量上依然具有绝对优势,即便是在全国十一省停铸的情况下,宝川局也依然保持了只减不停的记录[60]。另一方面,银贵钱贱对民间贸易中货币种类的选择带来直接影响,据文献记载,“民间各种贸易,往往顿置论银,而零卖论钱,银贵以来,论银者不加而暗加,论钱者明加而实减”[61],可见铜钱的使用在逐渐减少。从江口遗址出土钱币的构成情况来看,依然是以本地及云、贵两省钱局铸钱为主,但其他钱局所占比例不断减少(图一九、图二〇)。以铸量最大的中央钱局为例,江口遗址中出土的道光宝泉、宝源局铸钱所占比例已不足1%,这无疑反映了在银贵钱贱的背景下,制钱的流通范围在不断减小,白银在远距离贸易中扮演了更为重要的角色。

图一九 江口遗址出土嘉庆通宝各钱局比例折线图

图二〇 江口遗址出土道光通宝各钱局比例折线图

值得注意的是,东川局铸钱在江口遗址中所占比例较为突出,特别是在道光、咸丰年间,成为除宝川局外所占比例最高的钱局。东川局设于雍正十二年(1734年)[62],起初以满文“宝云”为背文,嘉庆时开始将所铸制钱背文改为“宝东”。从文献记载来看,嘉庆、道光时期云南东川局的铸量并不大,年铸钱量基本保持在四万余串[63],远低于同样毗邻川省的宝黔、宝陕等局,其出土钱币数量较多、占比较大的原因应当与江口遗址所处的地理位置及其水陆交通网络密切相关。江口遗址所在的岷江是四川境内最重要的河流之一,是沟通四川内部的重要通道,其干流在都江堰分流,穿成都平原后交汇于彭山江口,流经眉山、乐山等地,于宜宾翠屏区合江门汇入长江。在先秦时期,蜀守李冰就对该河道进行了整治疏通,并沿此道追歼蹇氏余部至僰道[64]。至秦汉以后,先后开通“五尺道”[65]、“南夷道”[66],沟通了沿线的宜宾、昭通、赫章、东川、昆明等地。至此,该线路成为两千年来连接川滇的重要通道。贵州赫章可乐县出土的一件“武阳传舍铁炉”通过实物材料佐证了这一交通线路对沿线地区商品交换和经济交流所起的重要作用[67]。明清时期,此古道仍是川滇要道,特别是在清代中后期,此道愈加通畅繁盛,沿途市镇繁荣,商贾辐辏,是川盐、南土、滇铜、茶叶的主要运输通道[68]。正是在这一背景之下,位于该交通线路之上的江口遗址中才会出现数量较多、占比较大的东川局铸钱。

自咸丰朝开始,流通中的制钱在结构上出现较大变化。由于制钱铸造成本提高和国家内忧外患加重,政府迫切希望通过币制改革来改善经济状况。因此,自咸丰三年(1853年)始,清政府行用户部官票、大清宝钞和当五十、当百等虚值大钱,并要求在使用时需将宝钞、大钱、制钱搭配使用[69]。与此同时,民间银、钱票和国外的番票也在交易中发挥着重要作用[70]。江口遗址出土咸丰制钱的数量和种类,反映出流通的货币形式在这一阶段已经出现明显改变。出土的咸丰制钱在总量上远低于前朝,在种类上几乎完全以本地铸钱为主,即使是云、贵两省钱局铸钱在这一时期占比也较低(图二一)。可见制钱所发挥的流通职能越来越小,特别是在远距离贸易中,白银和纸币成为更合适的选择,而制钱基本只在铸造地使用。同治、光绪时期,这一趋势达到顶峰(图二二、图二三),流通货币表现出由铜钱向铜元、银元过渡的趋势。据彭信威研究,在清末的货币流通中,不同类别的货币折合成银元后,各类银币约有十二亿九千七百万元;铜元约一亿四千九百余万元;各种钞票约两亿八千万元;而铜钱约三亿七千三百万元,在各类货币中仅占17.78%[71]。形制规整、制作精巧的机制币不断占领市场,成为更多人的选择,使用了两千余年的圆形方孔钱币只能逐渐退出历史舞台。

图二一 江口遗址出土咸丰通宝各钱局比例折线图

图二二 江口遗址出土同治通宝各钱局比例折线图

图二三 江口遗址出土光绪通宝各钱局比例折线图

三 结语

本文通过对江口遗址出土清代钱币的类型分析,将出土钱币分为制钱、私钱和母钱三类,以考古材料论证了清代制钱的实际减重情况和清代后期制钱生产中存在的偷工减料行为;将实物材料与文献材料相结合,分析出土私铸铜钱、铅钱的形制特点和工艺流程;对首次考古出土的清代宝川局母钱展开对比研究,讨论宝川局母钱的工艺特点和管理制度。在分类的基础上,对不同年号、不同铸地的铜钱进行数量统计,结合历史背景,总结出该区域铜钱流通的历时性变化特点,并尝试解读出土钱币数量、种类变化与人口迁徙、银钱关系、交通路线等因素的联系。

江口遗址出土清代钱币的考古学研究,以实物材料构建了该区域清代货币经济的历时性变迁,纠正了既往对清代制钱主要在铸造区域行使的认识[72],同时拓展了清代钱币的研究思路与方法,为研究清代社会经济提供了新材料与新视角。

附记:感谢陕西师范大学萧正洪教授,四川大学考古文博学院李映福教授、李玉牛副教授、古籍整理研究所廖文辉博士在本文写作过程中提出的宝贵意见。在相关资料的搜集和整理过程中,得到了孙筱媛、施璐、何枫杨、黄琳、罗元香给予的极大帮助,特此感谢!

注释:

[1]邱永志、张国坤:《明清铜钱流通体制的式微与重整》,《重庆大学学报(社会科学版)》2021年第1期。

[2]a.杨端六编著:《清代货币金融史稿》,武汉大学出版社,2007年;b.李强著:《金融视角下的“康乾盛世”——以制钱体系为核心》,黄山书社,2008年;c.刘朝辉著:《嘉庆道光年间制钱问题研究》,文物出版社,2012年;d.王德泰著:《清代前期钱币制度形态研究》,中国社会科学出版社,2013年。

[3]刘朝辉:《清代制钱研究综述》,《中国史研究动态》2008年第7期。

[4]a.〔清〕唐与昆纂辑,严宏点校:《制钱通考》,中央民族大学出版社,1994年;b.佟昱、刘蔚涛编著:《顺治通宝钱谱》,中华书局,2019年;c.齐宗佑编著:《咸丰钱的版式系列(增订本)》,中华书局,2013年。

[5]王绍荃主编:《四川内河航运史(古、近代部分)》,第83、101页,四川人民出版社,1989年。

[6]〔清〕张凤翥纂修:《(乾隆)彭山县志》卷二《建置志》,故宫博物院编:《四川府州县志》第10册,第55页,海南出版社,2001年。

[7]〔清〕史钦义等纂修:《(嘉庆)彭山县志》卷一《关隘》,《四川历代方志集成》第一辑,第5册,第358页,国家图书馆出版社,2015年。

[8]宋育仁总纂修,王嘉陵主持整理:《重修四川通志稿(外一种)》第60册,第203页,国家图书馆出版社,2015年。

[9]胡昭曦著:《巴蜀历史考察研究》,第161页,巴蜀书社,2007年。

[10]a.四川省文物考古研究院等:《四川眉山彭山江口明末战场遗址ⅡT0767发掘简报》,《文物》2018年第10期;b.四川省文物考古研究院等:《四川眉山市彭山区江口明末战场遗址2017年ⅡT1066发掘简报》,《四川文物》2018年第5期;c.相关资料现存四川省文物考古研究院。

[11]a.李俊、陈亚军:《四川阿坝铝厂清代钱币窖藏清库简报》,《中国钱币》2015年第1期;b.刘敏:《营山出土的清代钱币》,南充地区钱币学会编,王积厚主编:《南充地区钱币学会论文集(第二集)》,第54~59页,南充地区钱币学会,1990年。

[12]《清朝文献通考》卷一五《钱币三》,第4989页,浙江古籍出版社,1988年。

[13]《清朝文献通考》卷一六《钱币四》,第4998页。

[14]彭信威著:《中国货币史》,第614页,上海人民出版社,2007年。

[15]杨端六编著:《清代货币金融史稿》,第44页。

[16]中国人民银行总行参事室金融史料组编:《中国近代货币史资料》第1辑《清政府统治时期》,第75页,中华书局,1964年。

[17]《清朝文献通考》卷一五《钱币三》、卷一六《钱币四》,第4990、4993页。

[18]梁启超:《各省滥铸铜元小史》,“财政部”钱币司编:《币制汇编》第六编《币制论著上》,第272页,1919年。

[19]李强著:《金融视角下的“康乾盛世”——以制钱体系为核心》,第137~138页。

[20]乾隆十六年四月十五日,《题为审理四川成都府民李朝鹏等包偷私钱受贿私和一案依律分别定拟请旨事》,档号:02-01-07-13834-005,中国第一历史档案馆藏。

[21]刘锦藻撰:《清朝续文献通考》卷一九《钱币一》,第7685页,浙江古籍出版社,1988年。

[22]弘历认为“私铸盛行皆由官局钱文薄小”,参见中国第一历史档案馆编:《乾隆朝上谕档》第1册,乾隆四十五年五月初十奉,第121页,档案出版社,1991年。

[23]《清朝文献通考》卷一三《钱币一》,第4966页。

[24]乾隆二十年四月二十六日,《题为会审福建上杭县民赖茂芳等剪铸私钱一案依例分别定拟请旨事》,档号:02-01-07-14144-008,中国第一历史档案馆藏。

[25]乾隆十五年十一月十二日,《题为会审四川宜宾县桂尔先私铸钱文一案依律拟斩监候请旨事》,档号:02-01-007-017352-0002,中国第一历史档案馆藏。

[26]乾隆三十二年二月初十日,《题为会审四川宜宾县民陈元明等私铸铅钱一案依例分别定拟请旨事》,档号:02-01-07-14217-001,中国第一历史档案馆藏。

[27]乾隆三十一年七月十六日,《题为会审四川巴县民人胡文明私铸铅钱一案依例发边为奴请旨事》,档号:02-01-07-14206-009,中国第一历史档案馆藏。

[28]杨维增译注:《天工开物》卷八《冶铸》,第245~246页,中华书局,2021年。

[29]《清朝文献通考》卷一三《钱币一》,第4966页。

[30]使用超景深显微镜(VHX-7000)进行图像采集,图九至图一一使用标准模式采集,图一二使用Optical Shadow Eあect Mode采集。

[31]周祥:《谈谈上海青龙镇隆平寺塔地宫出土的钱币》,西安钱币博物馆、西安钱币学会编:《货币与文化》第2辑,第66页,西安出版社,2018年。

[32]图一四、图一六中“东”为山东省局,图一九至图二二中“东”为云南东川局。

[33]〔清〕黄廷桂等修,张晋生等纂:《(雍正)四川通志》卷四七《艺文》,《四川历代方志集成》第四辑,第3册,第586页,国家图书馆出版社,2017年。

[34]《清朝文献通考》卷一九《户口一》,第5024页。

[35]王纲著:《清代四川史》,第166页,成都科技大学出版社,1991年。

[36]〔清〕黄廷桂等修,张晋生等纂:《(雍正)四川通志》卷五《户口》,《四川历代方志集成》第四辑,第1册,第324页。

[37]〔清〕何源浚纂修:《(康熙)四川叙州府志·富顺县》卷六《艺文》,李勇先、高志刚主编:《日本藏巴蜀稀见地方志集成》第9册,327页,巴蜀书社,2017年。

[38]a.《世祖章皇帝实录》卷三八《顺治五年四月至五月》,《清实录》第3册,第308页,中华书局,1985年;b.〔清〕黎学锦、徐双桂修,〔清〕史观等纂:《(道光)保宁府志》卷二八《武备志一》,《四川历代方志集成》第三辑,第6册,第177页,国家图书馆出版社,2016年。

[39]王纲著:《清代四川史》,第12~24页。

[40]中国第一历史档案馆编:《清代档案史料丛编》第7辑,第177页,中华书局,1981年。

[41]刘舜强:《滇铸“崇祯”“弘光”“隆武”三朝年号钱考》,《中国钱币》2018年第2期。

[42]《圣祖仁皇帝实录(一)》卷一四《康熙四年正月至三月》,《清实录》第4册,第211页,中华书局,1985年。

[43]《圣祖仁皇帝实录(一)》卷二七《康熙七年九月至十二月》,《清实录》第4册,第380页。

[44]葛剑雄主编,曹树基等著:《中国移民史》第6卷《清 民国时期》,第79~80页,福建人民出版社,1997年。

[45]〔清〕黄廷桂等修,张晋生等纂:《(雍正)四川通志》卷四七《艺文》,《四川历代方志集成》第四辑,第3册,第604页。

[46]〔清〕常明等修,杨芳灿、谭光祜等纂:《(嘉庆)四川通志》卷首之二《圣训二》,《四川历代方志集成》第四辑,第4册,第67页。

[47]这种迁移并非一次完成,往往是迁入地和迁出地之间多次流动,详见葛剑雄主编,曹树基等著:《中国移民史》第6卷《清 民国时期》,第83~84页。

[48]顺治年间铸钱总量尚有争议,不同文献所载雍正朝铸钱量也并不相同,详见:a.杜家骥:《清中期以前的铸钱量问题——兼析所谓清代“钱荒”现象》,《史学集刊》1999年第1期;b.许可:《清前期制钱的鼓铸——兼及对〈清实录〉所载铸钱数的修正》,《江苏钱币》2013年第2期。

[49]《清朝文献通考》卷一六《钱币四》,第4994页。

[50]郭春芳:《雍正朝解决铜荒的措施》,邹爱莲主编,清代宫史研究会编:《清代档案与清宫文化——第九届清宫史研讨会论文集》,第140页,中国档案出版社,2010年。

[51]〔清〕李绂撰:《穆堂初稿》卷四二《与云南李参政论铜务书》,《清代诗文集汇编》编纂委员会编:《清代诗文集汇编》二三二,第547页,上海古籍出版社,2010年。

[52]清代四川开始铸钱时间尚存在争论,一些学者认为四川鼓铸始于康熙七年(1668年),可能与《清朝文献通考》所记载“(康熙七年)唯四川等省原未设局,应令各督抚详查定议,寻俱奏请开炉,其钱幕满汉文,四川成都府局铸川字”有关。但是至今未发现符合文献记载的雍正以前制钱实物。详见王纲著:《清代四川史》,第846页;《清朝文献通考》卷一四《钱币二》,第4972页。

[53]〔清〕常明等修,杨芳灿、谭光祜等纂:《(嘉庆)四川通志》卷七〇《食货》,《四川历代方志集成》第四辑,第7册,第460页。

[54]吴康零主编:《四川通史》卷六《清》,第12~16页,四川人民出版社,2010年。

[55]严中平等编:《中国近代经济史统计资料选辑》,第362页,科学出版社,1955年。

[56]王德泰著:《清代前期钱币制度形态研究》,第163页。

[57]〔清〕常明等修,杨芳灿、谭光祜等纂:《(嘉庆)四川通志》卷七〇《食货》,《四川历代方志集成》第四辑,第7册,第463页。

[58]王德泰著:《清代前期钱币制度形态研究》,第42~43、180页。

[59]王德泰、强文学:《嘉道时期全国铸钱数量的考察》,《中国钱币》2012年第2期。

[60]刘朝辉著:《嘉庆道光年间制钱问题研究》,第110~111页。

[61]〔清〕冯桂芬著:《显志堂稿》卷一一《用钱不废银议》,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊续编》第79辑,第1048~1049页,(台北)文海出版社,1974年。

[62]〔清〕方桂修,〔清〕胡蔚纂:《(乾隆)东川府志》卷一三《鼓铸》,《中国地方志集成·云南府县志辑》第10册,第92页,凤凰出版社,2009年。

[63]a.徐鼒:《度支辑略》卷九《钱法》,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》三编第47辑,第184页,(台北)文海出版社,1988年;b.刘朝辉著:《嘉庆道光年间制钱问题研究》,第110~111页;c.王德泰著:《清代前期钱币制度形态研究》,第213页。

[64]马非百著:《秦集史》,第310页,中华书局,1982年。

[65]《史记》卷一一六《西南夷列传》,第3627页,中华书局,2014年。

[66]《史记》卷一一六《西南夷列传》,第3628~3629页。

[67]李衍垣:《汉代武阳传舍铁炉》,《文物》1979年第4期。

[68]蓝勇著:《四川古代交通路线史》,第128~129页,西南师范大学出版社,1989年。

[69]《清史稿》卷一二四《食货志五》,第3646~3647页,中华书局,1977年。

[70]《清史稿》卷四二七《王懿德传》,第12255页。

[71]彭信威著:《中国货币史》,第653~660页。

[72]燕红忠:《从货币流通量看清代前期的经济增长与波动》,《清史研究》2008年第3期。