定量磁敏感成像技术评估银杏叶提取物佐治急性脑缺血性卒中伴脑微出血二级预防中的作用

吴欣,吴月飞,张辉,蓝文婷

急性脑缺血性卒中二级预防策略包括抗栓、降脂、血压及血糖管理等,其中抗血小板血栓治疗是降低脑梗塞复发的关键,阿司匹林、氯吡格雷是临床目前应用最为广泛的抗血小板血栓药物,能有效地降低脑梗塞风险[1],但一系列横断面研究表明抗血小板药物的使用又可增加脑微出血的数量,增加患者脑出血风险,是脑出血重要危险因素[2]。因此急性缺血性脑卒中治疗后迫切需要开发一种相对安全、有效、经济的药物进行二级预防,银杏叶提取物中萜类内酯化合物(银杏内酯,白果内酯)是血小板激活因子(PAF)的特异天然性受体拮抗剂,能拮抗PAF 引起的血小板异常聚集和血栓形成,从而降低血浆和全血黏度,延缓血液凝固和抑制血小板功能,作用与阿司匹林相似,但维持时间短[3-4],对心脑血管及多种疾病有确切的治疗作用。定量磁敏感图(QSM)在磁敏感加权成像(SWI)基础上可进行定量分析微出血灶内的含铁血黄素含量,为评估脑微出血负担当量提供一种一致性更强的方法[5],同时可以通过SWI 对磁共振相位信号展开卷积直接测量颅内静脉内氧饱和度及脑氧代谢率[6]。因此本研究采用QSM 技术定量评估口服银杏叶提取物患者的脑血管生理及功能特性指数的变化,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 前瞻性纳入宁波大学附属第一医院2018 年6 月至2019 年6 月收治的急性脑缺血性卒中患者,入选标准:(1)年龄18 ~80 岁;(2)发病1周内,诊断均符合中国急性缺血性脑卒中诊治2014版指南;(3)常规头颅MRI 证实存在新发脑梗死病灶,且磁敏感序列发现存在脑微出血病灶;(4)一般症状良好,神经功能缺损评分(NIHSS)评分4 ~18分;(5)能配合完成磁共振检查;(6)患者或家属签署知情同意书。排除标准:(1)有严重心、肝、肾功能不全,血液疾病者;(2)实验室检查提示凝血功能异常;(3)大面积梗死或脑疝形成;(4)有严重意识障碍的脑卒中患者(NIHSS评分≥20)、精神病、痴呆等无法配合者;(5)合并其他颅内病变如动脉瘤、血管畸形、寄生虫、脑炎、脑膜炎、脑积水、脑外伤后遗症者;(6)有恶性肿瘤或颅内肿瘤;(7)接受超急性期血管开通治疗(包括静脉溶栓或动脉内支架取栓);(8)磁敏感序列中脑微出血阴性。本研究经宁波大学附属第一医院医学伦理委员会审批通过。

1.2 治疗方法 所有患者均根据2014 年中国缺血性脑卒中二级预防指南进行控制血压、血脂、血糖等卒中危险因素,接受卒中治疗,患者出院时随机分为阿司匹林组(对照组)和阿司匹林+银杏叶片组(治疗组)。两组出院时均给予抗血小板、抗凝等对症支持治疗,同时给予改善脑血液循环的药物治疗。根据并发症(高血压、糖尿病、血脂异常、心房颤动)给予个体化用药,同时给予阿司匹林肠溶片(100 mg),1次/d。治疗组在上述基础上给予银杏叶提取物(扬子江药业,40 mg)口服,3 次/d,2 片/次。

1.3 观察指标(1)药物安全性及不良反应:记录药物相关不良反应,同时观察治疗前后血常规、凝血功能及生化指标变化。(2)QSM 值:入院时、出院时、随访观察3、6 个月,观察终点事件为卒中事件(包括脑出血和脑梗死),行常规MRI及SWI序列检查,应用QSM 记录所有ROI 中脑微出血灶QSM 值总和及大脑静脉饱和度。(3)NIHSS 及改良mRS 评分:采用NIHSS 及改良Rankin 评分(mRS 评分)评估入院时及随访时的评分。

1.4 影像学检查 入院时、出院后随访3、6 个月时采用西门子Vida 3.0 T MRI 常规平扫,包括横断面液体衰减反转恢复(FLAIR)序列,T1WI:TR1850ms,TE 24 ms;T2WI:TR 3 560 ms,TE 100 ms;弥散加权成像(DWI):采用轴位单次激发自旋平面回波扩散加权成像(SS-EPI-DW),TR 2 722 ms,TE 100 ms,b值1 000 s/mm2。SWI:采用轴位长回波时间,三个方向均有流动补偿的梯度回波序列,TR34ms,TE49ms,扫描得到磁距幅值图像和相位图像。磁距幅值图像和相位图像以Dicom 格式保存,同时导入Matlab 平台(2014b)运行MEDI_GUI 软件合成QSM 图,转换成.nii.gz 格式文件导入MRIcron(www.mricro.com)Version 4,2011 进行QSM 值测量。

1.5 脑微出血灶总QSM 值及大脑静脉氧饱和度测定 将全脑分为双侧额、颞、枕、顶叶、小脑、脑干、双侧基底节区8 个区域,手动绘制8 个区域内分布的每一处脑微出血灶的ROI,测量ROI 中的QSM 值,进而计算其总QSM 值。参考Xia 等[7]的方法测量静脉氧饱和度,静脉饱和度测量避开铁沉积明显的区域,如苍白球、壳核、红核和黑质等。

1.6 统计方法 采用SPSS 21.0统计软件进行分析,符合正态分布的计量资料以均数±标准差表示,采用独立样本t 检验;非正态分布的计量资料采用M(P25,P75)表示,采用Mann-Whitney U 检验。计数资料采用2检验或Fisher 精确概率法;采用Spearman 秩相关分析静脉氧饱和度值与改良mRS 等级评分间的相关性。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料 共纳入符合标准的患者63 例,入院时均提示急性脑梗死伴SWI 序列提示有微小出血灶,在院期间依据急性缺血性脑卒中诊治指南进行规范治疗,其中48 例医从性较好,一般情况较好,完成出院后2 次MRI 随访,出院后按出院顺序随机分为单纯阿司匹林组(对照组)23 例,阿司匹林+银杏叶片组(治疗组)25 例,两组一般资料差异均无统计学意义(均P >0.05),见表1。

表1 两组一般资料比较

2.2 两组治疗后QSM 指标及脑静脉血氧饱和度比较 两组门诊随访3 和6 个月时脑微出血量的总QSM 值差异均无统计学意义(均P >0.05),两组出血量均未见明显增加。治疗组在3 和6 个月门诊随访期间梗死侧脑静脉血氧饱和度逐渐升高(均P <0.05),两组随访3 和6 个月时mRS评分差异均有统计学意义(均P <0.05),见封三彩图5。

图5 两组入院、3、6 个月时微出血 QSM 值和脑静脉氧饱和度值

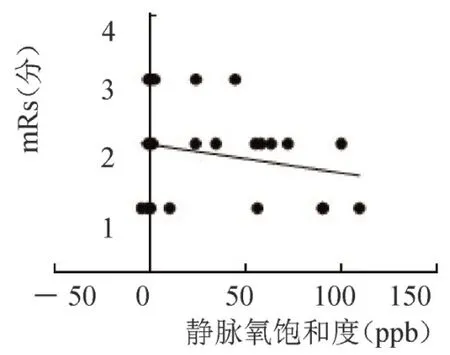

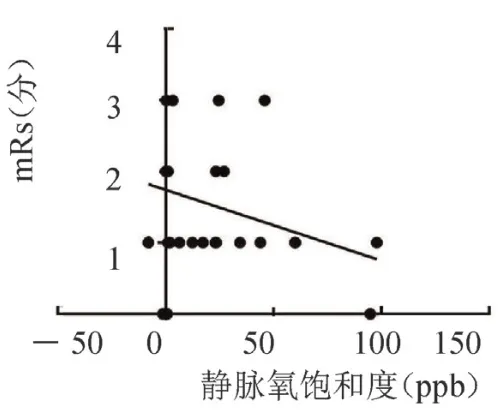

2.3 mRS 评分与静脉氧饱和度相关性分析 随访3 和6 个月时静脉氧饱和度与改良mRS评分均呈负相关(均P <0.05),见封三彩图6 ~7。

图6 随访3个月时静脉氧饱和度与改良 mRS 评分相关性分析

图7 随访6个月时静脉氧饱和度与改良mRS等级评分相关性分析

2.4 不良反应情况 对照组2 例出现全身高热,1 例出现敏感皮疹和一过性血压下降,治疗组3 例出现局部过敏性皮疹。两组在整个用药及随访期间常规凝血功能检查均正常,血小板计数均未见明显下降。

3 讨论

脑微出血通常分布在皮质与皮质下交界的区域、皮质深部的灰质核团、大脑半球白质、脑干及小脑,是脑小血管疾病表现的一种,表现在T2*加权序列(或对磁化率敏感的其他序列)上小区域信号缺失的病灶,病灶周边有晕染,病灶直径一般在2 ~10mm[8]。缺血性卒中患者往往并发高血糖、高血脂及高血压等基础疾病,国内外文献均显示脑梗死患者脑微出血的发生率为23%~70%[9]。鉴于脑微出血是一种代表了出血倾向,阿司匹林等西药抗血小板治疗的同时可能会增加微出血相关的脑出血风险,而缺血性卒中是血液黏度、血细胞聚集性、血液凝固性等流变学指标变化多环节恶性级联过程的结果,治疗时一方面要改善脑供血,同时要阻断级联反应,保护神经功能[10]。

银杏叶提取物的主要活性成分为黄酮类和萜内酯类化合物,黄酮类化合物主要由槲皮素、山柰酚、异鼠李素等以糖苷的形式存在,通过减轻氧化应激损伤而改善神经功能,具有清除氧自由基、降低抗氧化酶消耗及保护血管的作用[11],其本身具有一定的扩张血管和降低血压的属性;萜内酯类化合物主要包括银杏内酯和白果内酯,银杏内酯为血小板活化因子受体拮抗剂,在抗炎、中枢神经系统保护等方面也具有一定作用[12-13],同时银杏叶提取物能增加外周组织对胰岛素的敏感性、抑制糖苷酶对改善血糖水平起到辅助作用[14],银杏叶提取物的组分多样性决定了治疗过程多环节、多靶点的特点,能延缓血液凝固和抑制血小板功能的作用,作用与阿司匹林相似,这与缺血性脑卒中的治疗相契合,临床常和其他药物配合使用,成为辅助改善神经功能的药物首选良药。

本研究结果显示伴有脑微出血的脑梗死患者二级预防抗栓治疗中,两组随访3 和6 个月时脑微出血量磁敏感值相仿,两组均未出现大幅度微出血量增加现象,两组改良mRS 评分差异无统计学意义(P>0.05);治疗组梗塞侧脑静脉氧饱和度呈逐步升高趋势,改良mRS评分与脑静脉氧饱和度均呈负相关。目前测量脑氧代谢的技术需要吸入或者注射外源性辐射性对比剂,具有一定的创伤性,QSM是一种新兴的磁共振成像技术,其基于SWI 的相位图进行后处理获得,其信号的强度依赖于脱氧血红蛋白的数量、浓度及血管的大小,又能够定量测量钙、铁含量及微出血,已应用于脑卒中及脑创伤临床疾病的研究。