指向社会责任感培养的大单元教学设计

摘 要:为了让学生在习得科学与自然知识的同时,树立正确的人生观、价值观,将个体知识教育延伸到个体社会责任感的培养,文章以《科技改变生活》单元为例,探索了以社会责任感培养为核心,以大单元教学设计为脉络,以实现育人价值为目标的小学科学教育新思路。

关键词:社会责任感;大单元教学;小学科学

作者简介:沈丹(1989—),女,江苏省常州市武进区星河实验小学分校。

随着现代科学技术的发展,各行业的机械化、自动化、智能化程度也日益提高,科技涉及人类日常生活的方方面面。但是,科学技术发展在给人类生活提供诸多便利的同时,也对人类造成了一些负面影响。如何实现人与自然和谐相处,是当今社会发展的重要课题,也是科学教育的重要内容。

在新课标体系下,知识教育与道德教育的融合已经成为新时代素质教育的关键环节。科学学科的教学目标开始由对基础知识的普及转化为对科研素养的培养,从单一的知识教育向多样化教育发展,旨在引领学生进一步认识自然科学的本质,并调动其对自然科学现象的研究兴趣,让其在理解自然科学、工程技术、人类社会和自然环境之间相互关联的基础上,形成基本的科学能力,逐渐树立基本的科学态度和社会责任心,形成正确的世界观、人生观和价值观,为今后学习、生活和终身发展打下良好的基础。

一、新课标体系下实施小学科学社会责任感教育的必要性

新时代背景下,我国教育体系对科学教育的定位有了新的改变[1]。科学素养的有效培养,不仅是对学生在基础知识学习和科学能力掌握方面的基础要求,还包括了学生在科学知识方面的自主探究意识与正确的价值观念的形成,更准确地说,新课标体系下的科学教学不仅重视知识教育,更关注学生的文化内涵和精神认知的形成。社会责任感教育是科学教育的重要组成部分。

小学科学教育旨在引导学生体验、思考和探索科学知识的原理与实践应用,使其建构科学的世界观,从而实现“学科学,用科学,懂科学”的基本目标,在学习科学知识的同时理解人与社会、科技与环境的相互作用,提升社会责任感。由此,小学科学教育能够实现科学与人文的有机融合,进而有效彰显课程育人价值。

二、小学科学教学中社会责任感教育存在的问题与思考

(一)缺乏对科学素养培养根本目标的准确认知

小学科学学科属于基础教育学科,但受传统教学理念的影响,一些教师对其的认识仍停留在知识教育层面,忽视了在新课程改革背景下,科学教育在培养学生科学素养、正确的科学探究意识、科学探究能力方面的重要任务。重视“术”的学习,而轻视“道”的领悟,导致教师在教育方向上出现了偏差。教师在教学活动中缺乏对科学素养培养根本目标的准确认知,在教学的过程中过于重视学生的学习成绩,盲目运用题海战术,不仅容易加重学生的课业压力,影响学生对科学知识的学习与理解、对科学的探究热情,同时也会在一定程度上阻碍学生思维能力的发展,使得教学效果事倍功半。

以《科技改变生活》单元中的问题讨论为例,题目要求学生在给出的示例图片中选出自己认为对社会发展具有深远影响的产品,并说说理由。有教师在课堂上给出“车轮的发明”范例,具体说明了车轮的伟大作用是使人可以搬动大大超过自身重量的物体,其彻底改变了人类的运输方式,为机械时代奠定了基础。该教师虽然在教学过程中有意识地联系生活实际,对车轮在生活中的实际作用做了详尽的阐述,使学生认识到车轮的发明对人类生活的重要作用,但由于对科学素养培养根本目标的认知存在偏差,教师未能在教学中有效体现人文教育内容,如引导学生了解科技对自然环境的影响,车轮的制作材料与自然的关系等。社会责任感教育的缺位,导致教育效果大打折扣。

(二)缺乏对教材内容的有效统整与建构

在当前的小学科学学科教学活动中,一些教师通常采用以教材为导向,以教材内容的结构设计课堂内容的方式,这在一定程度上体现了教学内容的规律性以及教材设计的连续性,符合知识教育的一般需求。但这样的教学方法比较机械,不仅缺乏对不同单元内同一主题内容的有效统整与建构,也未能简化学科知识,难以激发学生的学习兴趣,既影响学生科学思维的养成,同时也导致教学效率低下。

以《科技改变生活》单元中“人造肥料与现代农业”的课程教学为例,有教师依照教材从“人造肥料的发明与现代农业的先进性”的基本概念讲起,以“人造肥料的发明—人造肥料的作用—现代农业的产生、发展—现代农业的先进性”为脉络进行讲解。如此虽然实现了对“人造肥料与现代农业”主题内容的详尽解释,引导学生充分认识到人造化肥对于现代农业的重要意义,但缺乏与其他课程的有效联动,且缺乏深度思考,没有融入社会责任感培养的内容,需要改进与优化。

科学本身是一门源于自然存在的基本客观规律的自然学科,事物之间的联系性正是科学与生活实际之间的重要桥梁。教师应在教学过程中注重内容统整,充实教学内容,促使学生实现由浅层学习向深层学习转变,实现对学生综合能力的有效培养,增强学生的社会责任感。对此,科学素养导向下的大单元教学设计正是一种行之有效的教学方法[2]。

(三)缺乏对社会责任感培养的重视

在传统的教学思维中,小学阶段的知识教育以培养小学生的基础知识水平与良好生活习惯为根本目标,并以提高学生考试成绩为教学的核心。因此,一些教师侧重于对科学知识的教学和解释,忽视了小学阶段教育在启迪智慧、培养核心素养、塑造价值观方面的重要作用,忽视了对学生的社会责任感的培养。这也是小学科学教学所要解决的痛点。

三、指向社会责任感培养的大单元教学设计的实践策略

大单元教学设计是指以培养学生的知识能力和科学素养为基础,对科学学科单元内或单元间相同主题教材內容的统整与建构,强调教材内在的关联性,实现对教材内容的二次开发与升华,进而与培养社会责任感、实现育人价值的教学目标相呼应的教学方式[3]。

(一)基于新课标教材,明确大单元教学主题,实现知识的统整与建构

在大单元教学设计的实践中,教师应基于新课程标准的教学内容设定合理的教学主题,进行教学设计,同时梳理单元内不同知识内容间的联系与脉络,对知识进行统整与建构,确保知识的逻辑一致性。

以《科技改变生活》单元为例,在大单元教学设计理念的指引下,教师应先分析该单元主题:该单元旨在引导学生研究科技发展背景下人们生活方式与生活环境的改变,了解科学知识的应用场景,探究科技的应用原理,表达自己对科学技术应用的态度等。经过对不同内容的统整与建构,结合生活实践与新课标的内容,可以发现该单元的核心在于探究人与自然、科技与自然、社会与自然之间的关系,教学目的在于使学生结合真实情境中的应用实例或通过实验探究,了解科技在生活中的实际应用及其对自然环境的影响。因此,教师可以结合教材内容,确定该单元教学的三个重点内容,即科技改变社会,科技改变自然,人与自然和谐相处。

小学科学教材是引导小学生从理解教育理念迈向教育实践的重要载体,也是帮助学生逐步认识自然、认识世界、认识科学的基础。教材的更新,不仅体现了课程内容、课程教学、课程评价等方面系统设计的先进性,同时也明确了科学课程要培养学生的科学素养、科學思维,使其掌握基本的科学方法,树立基本的科学态度,以及形成正确的价值观和社会责任感的基本目标。对新教材的有效应用,是做好科学教学工作的关键,而对大单元教学设计教学方式的探索与实践,正是在这一教育背景下产生的。

(二)基于大单元主题,明确教学目标,设计教学计划

明确大单元主题是大单元教学设计教学法应用的基础。教师应在此基础上,结合学生的生活实践,设计符合真实情景的教学内容,将知识传授延伸到能力培养,激发学生的学习热情,同时创设具有趣味性的教学活动,整体建构教学过程。

以《科技改变生活》单元为例,教师可以根据单元主题制订教学计划:

(1)创设真实情境活动,让学生思考工厂生产与农村传统农业间的不同。

(2)采用小组讨论、相互提问的方式组织学生探讨人造化肥的应用对传统农业环境的改变,以及其对现代农业生产结构的影响。

(3)联系生活实际,让学生讨论人造化肥的应用实践及其对环境的影响。

(4)系统总结与归纳,引导学生对主题下的知识内容进行理解与消化。

基于大单元教学设计明确教学主题,设计教学内容,从而实现教材中不同内容间的逻辑互通,建立完整的教学体系,是培养学生科学素养的有效途径。

(三)基于教学内容与架构,培养学生的社会责任感

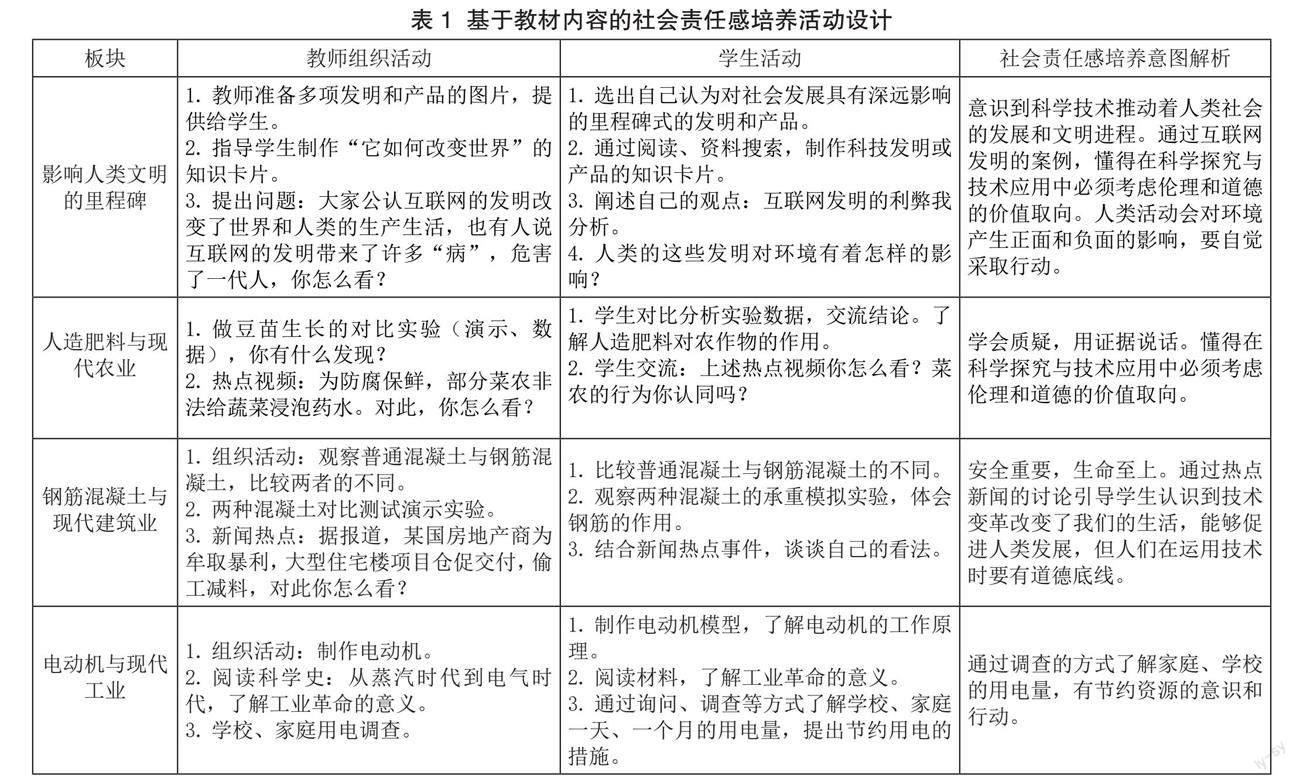

小学科学教育的本质是对学生科学素养的培养,科学学科的教学过程既是知识学习的过程,也是人文教育的实践过程。科学教育的育人价值不仅体现在知识学习方面,更在于学生在学习的过程中感受到人文关怀,理清人与自然、人与社会、自然与社会间的共生关系,进而深刻理解科技发展对人类社会的重要意义与价值,并由此强化社会责任感,提高学科素养。以《科技改变生活》单元为例,教师可参考表1设计社会责任感培养活动。

结语

综上所述,小学科学学科教学应基于新课程标准的具体要求,积极优化教学方式,以科学素养培养为目的,以大单元教学设计为手段,建立培养学生社会责任感的高质量教学体系,让小学科学学科教育回归本真,助力素质教育进一步落实。

[参考文献]

刘蕊娇,钱郁.小学科学大单元教学模式下的实验教学研究[J].学园,2022,15(17):29-32.

石俊仙.小学科学“大单元教学”下创设问题情境的策略[J].江西教育,2021(30):89.

郭修长.基于大单元活动设计的小学科学实验教学:以《磁铁》一课教学为例[J].智力,2020(31):17-18.